近20年来,社会参与文化遗产保护已成为全球共识,无论是关于文化遗产到底属于谁的广泛讨论,还是文化遗产保护对当代社会的意义和现实需求,都在不断促进更多相关方参与进来,同时越来越多的社区和遗产地也在更大程度上分享文化遗产保护和价值传播带来的利益。在世界遗产的语境中,自2007年“社区”成为世界遗产全球战略的重要组成部分之后,文化遗产与社区的互动变得越发密切,无论是社区参与文化遗产从保护到管理的各项事务,还是世界遗产对社区和遗产地可持续发展的促进作用,都已成为文化遗产保护的重要议题。

在中国文化遗产的保护中,文化遗产与社会和人民的关联同样变得更为紧密。2015年《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》提出“以人民为中心的发展思想”,强调“必须坚持以人民为中心的发展思想,把增进人民福祉、促进人的全面发展作为发展的出发点和落脚点,发展人民民主,维护社会公平正义,保障人民平等参与、平等发展权利,充分调动人民积极性、主动性、创造性”。中国文化遗产保护的社会参与,本质上也是实践以人民为中心的发展思想。以人民为中心的发展思想是实现文化遗产的当代价值,促进全社会参与文化遗产的保护传承的指导思想和基本原则。随着中国社会进入到一个新的发展阶段,文化已经成为社会发展的一个重要的维度。参与文化遗产的保护已成为人们的普遍共识。

对中国社会而言,文化遗产的保护已远不仅仅是保护古代的历史遗存,它事实上已成为传承中华文明的重要方面,这也是让文化遗产“活”起来的意义所在。让文化遗产“活”起来必须与更为广泛的社会参与结合在一起,否则就无从实现。社会参与越广泛,文化遗产所呈现出的活力就越强大。文化遗产是民族历史和文化的结晶,而一个民族的文明发展则是基于历史与文化不断的积累和淘洗。因此文化遗产也就构成了一个文明的物质和精神载体。文明的传承是人类发展的过程,对由文化遗产承载的文明精神和特质的不断弘扬也就形成了文明的传承和发展。社会对文化遗产保护的广泛参与,把对文化遗产价值的弘扬与基于这种价值基础的持续创新不断融合,就形成了文明发展的重要部分。

文化遗产保护的社会参与,一直存在几个制约性的影响因素:首先,中国文化遗产,特别是物质遗产,有着鲜明的公共属性,其管理和保护也就成为政府的事务和责任,因而具有排他性;其次,文化遗产的保护涉及相关的政策、理论和技术,这使得专业技术机构往往作为文化遗产保护的重要参与方,而排斥了缺少相关条件和能力的相关方面;最后,志愿参与文化遗产的保护和管理必然产生的成本,在一定的社会发展阶段和经济条件下,也限制了人们的参与。

突破或消除社会参与文化遗产保护的制约,是扩大社会参与文化遗产保护首先需要解决的问题。从当前中国社会发展的整体条件看,社会已形成了对文化遗产保护的普遍关注,人们普遍表现出对参与遗产保护的热情和自觉性;从社会实践的层面看,社会参与文化遗产保护的成本问题已不再是主要的制约条件;随着知识和信息传播方式的变化,技术与知识所形成的壁垒,事实上也已逐步减弱,甚至消退。在这种情况下,政府如何搭建社会参与文化遗产保护的平台,把这项原本属于政府管理的事务放到一个促进中华文明优秀文化传承、凝聚社会力量的社会治理体系当中,就成了扩大社会参与文化遗产保护的关键。

在近年大量文化遗产保护实践中,特别是申报世界遗产等重大文化遗产保护项目,各地政府都在不同程度上实践了多种扩大社会参与的有效途径,积累了许多重要的经验。例如,2015年厦门市在鼓浪屿申报世界遗产的过程中,基于鼓浪屿社区的独特条件,建立起了居民议事会机制,将鼓浪屿文化遗产保护的构想和准备实施的措施与鼓浪屿社区的居民进行广泛讨论,过程中涌现出一批能够代表鼓浪屿社区各个阶层的代表性人物,在他们的带动下,无论是老鼓浪屿居民还是新鼓浪屿人,无论是著名艺术家,还是鼓浪屿的普通劳动者,都表现出了强烈的热情,积极参与鼓浪屿文化遗产保护,复兴鼓浪屿优秀文化。

在景迈古茶林文化景观申报世界遗产的过程中,遗产区包含了多个布朗族和傣族的村寨,其保护和村民的参与方式与鼓浪屿完全不同,当地政府通过专业机构进入每一个村落,针对遗产保护的要求与村民进行深入细致地沟通,争取他们的理解和支持。在这个过程中,由于村民的理解和参与,不仅使村落作为遗产构成要素的文化特征得到了凸显,更使原本已濒于消亡的与当地茶叶生计相关的传统仪式活动得到了复兴,促进了当地文化传统的传承。

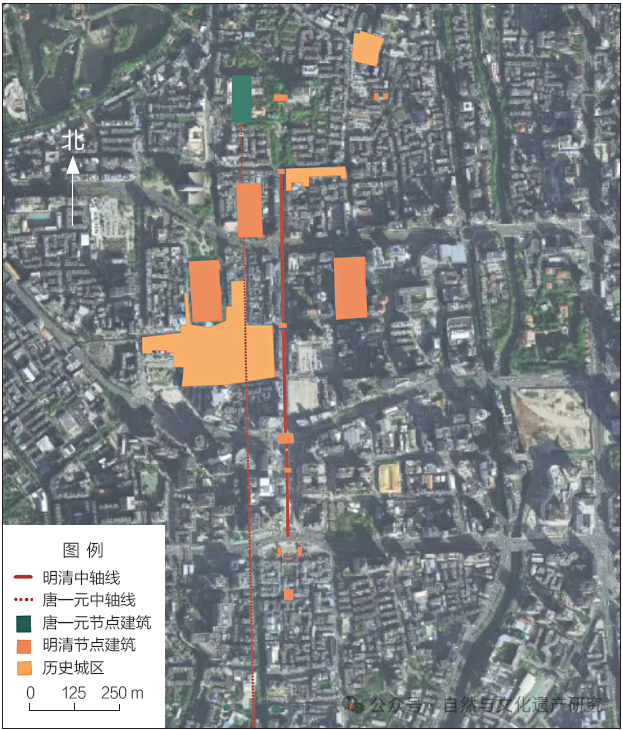

北京中轴线,位于中国首都最为核心的位置,是一处尺度巨大的文化遗产,其保护和管理都呈现出巨大的复杂性。北京市政府通过设立北京中轴线文化遗产保护公益基金会促进在京企业参与北京中轴线的保护,通过与企业的合作构建数字中轴线项目,加强北京中轴线历史文化价值的传播,通过组织北京中轴线文化遗产传承与创新大赛促进市民的广泛参与。北京市政府搭建的这些平台,极大地促进了社会团体和市民参与北京中轴线保护、价值传播的热情。以北京中轴线文化遗产传承与创新大赛为例,参与人数从第一届的几千人到第四届的几十万人,参赛者的年龄更是从3岁半的幼童到86岁的耄耋老人,涵盖了各年龄段的各界人士。北京中轴线的价值传播促进了北京市民对北京历史文化传统的高度关注,在各大媒体平台出现了大量以北京历史文化为主题的讨论,北京中轴线也成为北京市中小学课外教育甚至课堂教学的重要内容。北京中轴线文化遗产传承与创新大赛不仅有效地传播了北京中轴线的价值,更通过历史文化融入创意设计的方式,使北京中轴线成为当代创意文化的灵感源泉。这些创意产品不仅涉及各种爆款纪念品和生活用品的设计,也涉及老字号产品的更新迭代和现有商业空间文化内涵的注入,甚至辐射到汽车等工业产品的设计,极大地促进了北京经济、社会的可持续发展。

北京中轴线在促进社会广泛参与遗产保护的过程中,还将北京中轴线上的老字号、文化场所、公共服务场以北京中轴线的主题联系起来,形成网络,并将这一网络扩展至整个老城,有效推动了历史文化保护和传承的系统性、完整性。由于社会的广泛参与,北京中轴线的遗产保护不仅使这一遗产的物质形态得以整体呈现,更使得其成为一个承载各类文化活动、非物质文化遗产展演、传承的文化空间。北京市政府在数字中轴线基础上,发起了“数字打更人”项目,任何人只要通过该手机小程序的线上培训和考核,就可以获得“数字打更人”的身份资格,可以随时通过这一数字程序向北京中轴线保护管理中心提交他们对北京中轴线保护管理工作的监测意见。截至2024年年底,这一小程序已经认证了超过27 000名“数字打更人”,收到超过13万张有效监测照片,形成了中国世界遗产保护历史上规模最大的社会监测队伍。需要指出的是,这些“数字打更人”中大部分是中小学的学生群体。

社会参与文化遗产保护从中国社会发展的核心需求出发,其基本目标就是促进人们形成对文化遗产所承载的历史文化价值的共识和认同,形成社会凝聚力、促进中华文明在继承历史文化价值基础上的创新发展。从促进社会更广泛参与文化遗产保护的角度出发,价值传播是最基本的步骤,只有让社会理解文化遗产的价值,让更多的人感到文化遗产是个人生活的一部分,人们才有可能、有热情参与文化遗产的保护。同样,要让人们理解文化遗产的价值,这种价值就不仅仅局限于历史价值、艺术价值和科学价值,而应当强调能够使人们产生文化认同的文化价值,能够让人们感受到文化遗产与现实生活密切相关的社会价值,能够让人们去发掘、去阐释的各类相关价值。价值的认知应当是一个开放的系统。

在价值认知的基础上,人们产生了参与文化遗产保护的意愿,参与的途径是什么,如何开放参与文化遗产保护的可能性,也同样需要进行制度化的建设。鼓浪屿的市民议事会、北京中轴线文化遗产传承与创新大赛、“数字打更人”以及北京中轴线文化遗产保护监督员和志愿者制度,都为社会和个人参与文化遗产的保护提供了平台。

扩大文化遗产的社会参与,还需要有激励机制才具有可持续性。这一机制的核心是社会各方能共享遗产保护所带来的利益,以及政府所提出的鼓励扩大社会参与文化遗产保护的相关政策的连续性,这种机制也需要制度化的保障。

无论是从文化遗产保护自身发展的要求,还是中国社会从增量到存量的高质量发展的要求,不断扩大社会和民众参与文化遗产保护的广度和深度,都是今天中国社会发展需求的反映。从文明传承的角度,文化遗产承载了文明精神,而人则是文明传承的主体,只有实现社会和人民广泛、深入地参与到文化遗产的保护和价值阐释中,才能更好地弘扬文化遗产所承载的文明精神和价值。在这个过程中,无论是从理论还是实践的角度,政府都应当为社会提供更多参与的可能性,并提供保障这种参与可持续的政策和机制。

吕舟

清华大学建筑学院教授、

清华大学国家遗产中心主任

原文刊载于《自然与文化遗产研究》2025年第2期

欢迎您点击封面订阅

专题特约策划:吕舟,清华大学建筑学院教授、清华大学国家遗产中心主任;吕宁,清华大学建筑学院副教授

专题支持单位:清华大学国家遗产中心

扩大社会参与文化遗产保护的实践与展望

吕舟

社会力量参与文化遗产保护的路径初探

乔钰

社会力量参与文化遗产保护干预的路径及评价

吕宁,文雯

社会力量参与文化遗产保护的关键制度设计研究——以我国相关法律法规为例

王瑞坤

超越传统的社区——世界遗产的社区参与

王喆

北京中轴线文化遗产保护中的社会力量参与机制研究

厉之昀,李紫叶,王喆,乔钰

建筑考古复原研究在遗址展示中的价值与作用——以重庆忠县皇华城大湾遗址复原研究为例

侯柯宇,王悦荻,蔡亚林,徐怡涛

抗战内迁高校系列遗产的特征与整体价值研究

缪慧妍,侯实

昆明中轴线的历史变迁与遗产价值

卢建充,卢武,肖代柏

云南气象观测遗址的调查与保护研究

姚念,车辚

基于保护状况报告分析的世界自然遗产地威胁应对策略及启示

庄优波,李傲雪,卢卓,李可心

“史实-空间-记忆”框架下县域革命文物保护利用初探——以江西省湖口县为例

李晞,张剑葳

以上图片均出自本期文章,图片来源见原文。

*本文转载自“自然与文化遗产研究”微信公众号。

清源文化遗产

我们是一群工作在文化遗产保护领域第一线的青年,跟您分享实践思考、学术成果、思想碰撞,以及深入遗产地带来的好吃好玩。

*有关于文化遗产保护的话题或疑问,直接微信回复公众号。

原文始发于微信公众号(清源文化遗产):【学术分享】吕舟 | 扩大社会参与文化遗产保护的实践与展望

规划问道

规划问道