現存香港公共衛生的歷史,大多只片面地展現醫療體制的流變。普羅大眾生活方式、公共政策和社會對大眾生活方式的規範的歷史流變則長期被忽視。譬如,試解答: 「在香港,為何香煙比其他的『有害』物質,例如酒精飲品,面對更嚴苛的規管?」

近年,香港各界致力推動香港成為「無煙城市」。有說吸煙危害公眾健康,也造成眾多社會問題,因此禁煙運動能在普羅大眾支持下順利推行是理所當然的事。一直以來,吸煙和喝酒並列為「不良習慣」。喝酒能引致即時和短期危害(如暴力和交通意外)和慢性疾病(如肝病)。它對個人生活和社會也有不良影響(如喪失工作能力和人際關係問題)。世界衞生組織的研究顯示,在刺激精神物質中,煙、酒和毒品是危害全球健康的三大風險因素。在 2000 年,與酒類相關的死亡和疾病佔全球疾病負擔4%。這數字與吸煙相關的死亡和疾病佔全球疾病負擔的數字(4.1%)相若。

愈來愈多醫學證據指「適量」喝酒有益身體。但是,何謂「適量」沒有統一的界定。另外,「適量」喝酒對身體的影響可能隨着喝酒者的年齡、性別、社會背景等因素而轉變。世界衞生組織的研究指出,「定期少量喝酒」預防心臟病的正面效用似乎只限於45 歲或以上的男性和停經後的女性。另有研究指出,紅酒的飲用者大多是來自中上層,他們的身體比較健康可能是源自他們的經濟階層背景,而非他們喝酒的習慣。

可是,香港社會對喝酒習慣卻日漸寬容。香港沒有專門監管酒類飲品的銷售和消費的法例、政府部門和公共組織。在 2008 年,政府更免除酒類稅項,意圖打造香港成為紅酒貿易中心。這些與禁煙存有極大矛盾的政策在議會內外均得到壓倒性支持。此外,傳媒又經常不加批判地報道喝酒的好處。衞生署的數字及市場銷售數字均顯示,喝酒習慣──特別是飲用紅酒──愈來愈普及。喝酒以至「暴飲」常見於飲宴和其他喜慶社交場合,因而參加婚宴普遍被稱為「去飲」。

要真切了解吸煙和喝酒這兩種行為在香港受到的不同對待,我們不單要考慮背後的科學理據,也要將它們坐落於具體的歷史脈絡中。社會大眾對吸煙和喝酒的觀感、對政府角色和個人責任的看法等,對煙酒規範有莫大影響,也局限了醫學研究的方向。

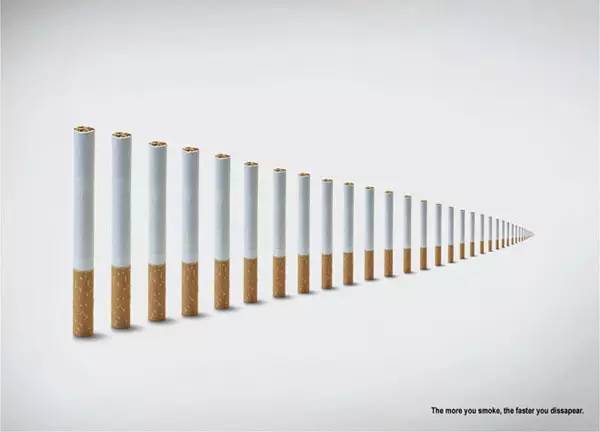

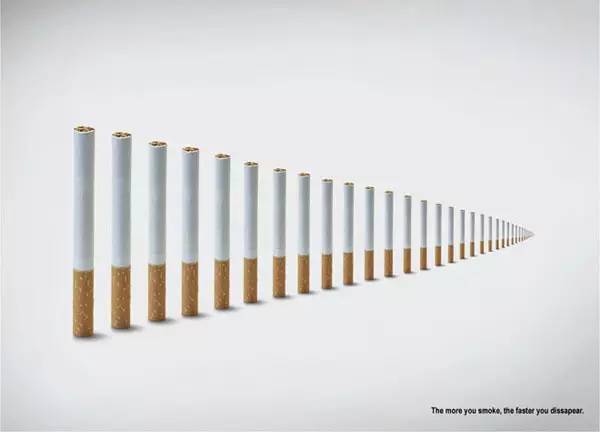

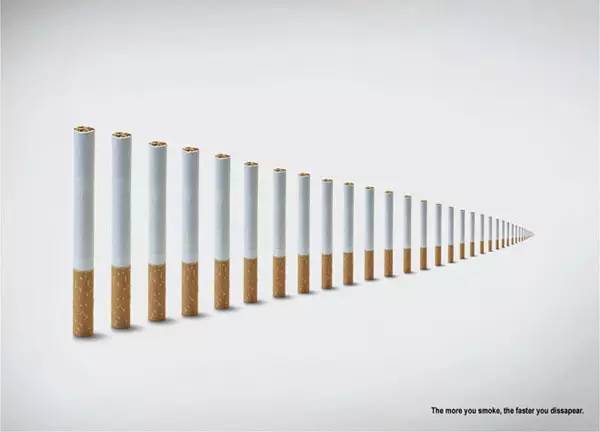

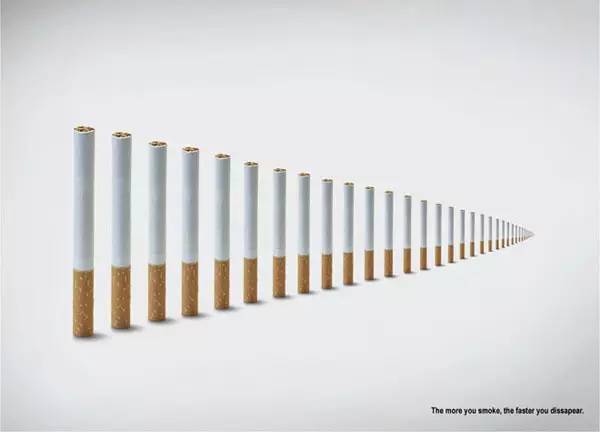

簡單來說,煙受到嚴苛的規管是因為社會普遍相信它必然地危害社會每個人。隨着流行病學在1960 年代興起,吸煙危害健康確立為正統科學知識,醫學研究的課題無形中被限制了。例如,一些質疑二手煙的害處、探討尼古丁對醫治柏金遜症的研究均不被鼓勵。傳媒和反吸煙宣傳又經常將醫學證據轉化為煽情和嚇人的修辭、數字和圖像,令吸煙漸與「死亡」和「社會問題」等負面聯想扣連起來。人們又漸漸相信「煙禍」在香港和全球蔓延,吸煙習慣被說成好像是傳染病廣泛流行。但根據政府的統計資料,由1982 年至今,15 至19 歲年齡組別的吸煙率有升有跌;吸煙人口佔整體吸煙人口不多於3%。而且,在2008 年,這兩項數字是歷年最低的。

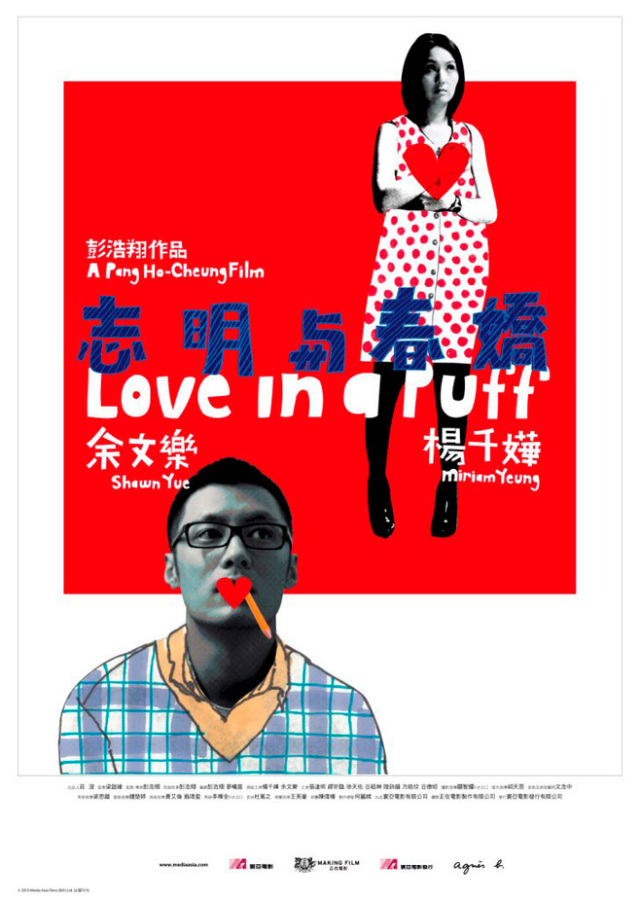

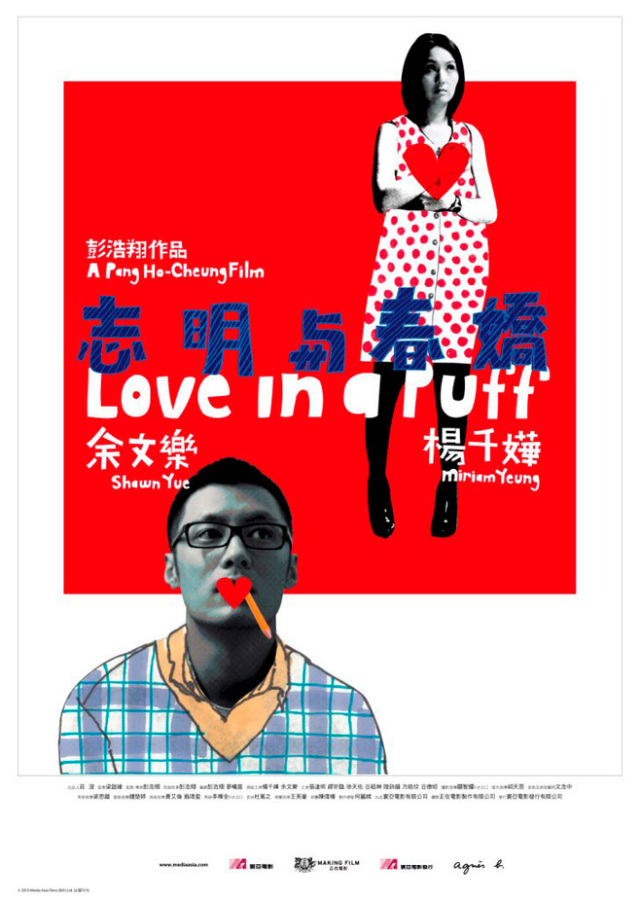

▲《志明与春娇》——香港政府实施室内全面禁烟,烟民都从办公室被赶到大厦后巷内吸烟。志明与春娇的爱情也就在这样肮脏狭窄的后巷中慢慢滋生。

今天,「吸煙危害健康」成為人所共知的「常識」;吸煙被視為害人害己的「不文明」惡習。吸煙者普遍被描述為沒有文化的低下層市民、無知貪玩的問題青年、野蠻自私的惡霸等。非吸煙者則是無辜弱勢的受害者。吸煙已被視為必然損害佔大多數的不吸煙者的權益,吸煙者不能以「個人選擇」為由反對愈來愈嚴苛無理的規範,甚至在開放的公共場所吸煙也不能。戒煙、支持禁煙運動就成為保障公眾利益最佳方法,也是負責任的公民表現。

酒類飲品卻選擇性地被理解為沒有傷害性、甚至有益身體、促進經濟的商品。它與「健康」、「財富」、「專業知識」、「歡樂」等正面聯想扣連起來。雖然醫學界從1970 年代起關注喝酒問題,但它試圖與保守的禁酒運動保持距離。因此,醫學研究大多關注「酗酒」問題,即長期大量喝酒的危害,並傾向將它歸咎於喝酒者的個人問題(不負責任地喝酒),忽略酒精是構成個人、公共健康和社經問題的風險因素。喝酒的益處的研究得以發展。醫學界對喝酒因而沒有統一、強而有力的忠告。控酒的倡議,如加強規管酒精飲品的銷售和飲用,長期被忽視。「適量喝酒」的益處廣泛地見於傳媒。它符合喝酒益處的傳統信念(如「行氣活血」和「補身」),又合理化「喝酒是飲食文化的一部分」、「喝酒為社交場合增加歡愉氣氛」的看法。於是,社會普遍接受,只要「適量地」、「有責任地」、「在合適場合」喝酒便不是問題。

喝酒更被視為一個高尚的雅習。今天,紅酒被認為是「有益健康」,又在年輕有為、受西方教育的一群之間流行。它漸被看作「有品味」的精英間的「文化消閒活動」。品味紅酒更是一項專業知識,品酒師、紅酒展覽等商業活動也趁機而起。結果,與喝酒相關的問題長期被忽視。關於喝酒對個人、公共健康和社經問題的研究、數據一直缺乏。諷刺的是,「喝酒問題在香港並不嚴重」這說法往往是建基於「沒有數據顯示香港喝酒問題嚴重」。香港社會普遍將喝酒問題等同「酗酒」和「少數喝酒者的個人問題」,又認為「酗酒問題」只是「西方社會的問題」。只有酒後駕駛問題才稍為得到政府和大眾關注,但它的出現往往又只歸咎於駕駛者的個人道德操守問題。酒類飲品是交通意外的風險因素、政府和社會縱容喝酒等原因都被忽視了。

政府禁煙卻販酒,看似矛盾,實際是政府刻意地「馬虎」的結果:隨意甚至誇大失實地詮釋、散播資料數據;選擇性地針對某些人的行為作出規管。透過「煙禍」、「為民拯命,救二手煙民」、「醉貨車司機禍害中港」等這類誇張失實的新聞標題和宣傳口號,吸煙者和酒後駕駛者已頗成功地被打造成為害人害己的社會敗類,他們要獨力承擔煙酒帶來的問題。於是,吸煙者必須放棄個人選擇權利而戒煙。喝酒者只要不酒後駕駛,多喝酒、多買酒也無妨,因為這能強身健體,提高生產力,促進經濟發展。

這標示了筆者稱為「新自由主義公民的民粹政治」的邏輯,這邏輯似乎是有利於爭取市民支持和合作的非政治化手段。沒有民意授權且管治威信長期處於低位的政府,透過強硬的禁煙和酒後駕駛政策,意圖樹立強政勵治、維護市民權益的形象。因此,公共衛生政策並不單純是醫學之事,是多種文化、歷史因素交錯而成的偶然結果,而且隱含政治目的。可我最關心的是,某些議題選擇性地被誇大卻被不加批判地接納,某些值得我們關注卻被忽視,還有某些人不合理地受制於日益嚴苛的規管,長遠而言,對香港絕對是禍非福。

本文转载自岭南大学文化研究系专题文章“重寫我城的故事”系列,原载于《明報》,转载请注明原作者及原始出处,否则将追究责任。

現存香港公共衛生的歷史,大多只片面地展現醫療體制的流變。普羅大眾生活方式、公共政策和社會對大眾生活方式的規範的歷史流變則長期被忽視。譬如,試解答: 「在香港,為何香煙比其他的『有害』物質,例如酒精飲品,面對更嚴苛的規管?」

近年,香港各界致力推動香港成為「無煙城市」。有說吸煙危害公眾健康,也造成眾多社會問題,因此禁煙運動能在普羅大眾支持下順利推行是理所當然的事。一直以來,吸煙和喝酒並列為「不良習慣」。喝酒能引致即時和短期危害(如暴力和交通意外)和慢性疾病(如肝病)。它對個人生活和社會也有不良影響(如喪失工作能力和人際關係問題)。世界衞生組織的研究顯示,在刺激精神物質中,煙、酒和毒品是危害全球健康的三大風險因素。在 2000 年,與酒類相關的死亡和疾病佔全球疾病負擔4%。這數字與吸煙相關的死亡和疾病佔全球疾病負擔的數字(4.1%)相若。

愈來愈多醫學證據指「適量」喝酒有益身體。但是,何謂「適量」沒有統一的界定。另外,「適量」喝酒對身體的影響可能隨着喝酒者的年齡、性別、社會背景等因素而轉變。世界衞生組織的研究指出,「定期少量喝酒」預防心臟病的正面效用似乎只限於45 歲或以上的男性和停經後的女性。另有研究指出,紅酒的飲用者大多是來自中上層,他們的身體比較健康可能是源自他們的經濟階層背景,而非他們喝酒的習慣。

可是,香港社會對喝酒習慣卻日漸寬容。香港沒有專門監管酒類飲品的銷售和消費的法例、政府部門和公共組織。在 2008 年,政府更免除酒類稅項,意圖打造香港成為紅酒貿易中心。這些與禁煙存有極大矛盾的政策在議會內外均得到壓倒性支持。此外,傳媒又經常不加批判地報道喝酒的好處。衞生署的數字及市場銷售數字均顯示,喝酒習慣──特別是飲用紅酒──愈來愈普及。喝酒以至「暴飲」常見於飲宴和其他喜慶社交場合,因而參加婚宴普遍被稱為「去飲」。

要真切了解吸煙和喝酒這兩種行為在香港受到的不同對待,我們不單要考慮背後的科學理據,也要將它們坐落於具體的歷史脈絡中。社會大眾對吸煙和喝酒的觀感、對政府角色和個人責任的看法等,對煙酒規範有莫大影響,也局限了醫學研究的方向。

簡單來說,煙受到嚴苛的規管是因為社會普遍相信它必然地危害社會每個人。隨着流行病學在1960 年代興起,吸煙危害健康確立為正統科學知識,醫學研究的課題無形中被限制了。例如,一些質疑二手煙的害處、探討尼古丁對醫治柏金遜症的研究均不被鼓勵。傳媒和反吸煙宣傳又經常將醫學證據轉化為煽情和嚇人的修辭、數字和圖像,令吸煙漸與「死亡」和「社會問題」等負面聯想扣連起來。人們又漸漸相信「煙禍」在香港和全球蔓延,吸煙習慣被說成好像是傳染病廣泛流行。但根據政府的統計資料,由1982 年至今,15 至19 歲年齡組別的吸煙率有升有跌;吸煙人口佔整體吸煙人口不多於3%。而且,在2008 年,這兩項數字是歷年最低的。

▲《志明与春娇》——香港政府实施室内全面禁烟,烟民都从办公室被赶到大厦后巷内吸烟。志明与春娇的爱情也就在这样肮脏狭窄的后巷中慢慢滋生。

今天,「吸煙危害健康」成為人所共知的「常識」;吸煙被視為害人害己的「不文明」惡習。吸煙者普遍被描述為沒有文化的低下層市民、無知貪玩的問題青年、野蠻自私的惡霸等。非吸煙者則是無辜弱勢的受害者。吸煙已被視為必然損害佔大多數的不吸煙者的權益,吸煙者不能以「個人選擇」為由反對愈來愈嚴苛無理的規範,甚至在開放的公共場所吸煙也不能。戒煙、支持禁煙運動就成為保障公眾利益最佳方法,也是負責任的公民表現。

酒類飲品卻選擇性地被理解為沒有傷害性、甚至有益身體、促進經濟的商品。它與「健康」、「財富」、「專業知識」、「歡樂」等正面聯想扣連起來。雖然醫學界從1970 年代起關注喝酒問題,但它試圖與保守的禁酒運動保持距離。因此,醫學研究大多關注「酗酒」問題,即長期大量喝酒的危害,並傾向將它歸咎於喝酒者的個人問題(不負責任地喝酒),忽略酒精是構成個人、公共健康和社經問題的風險因素。喝酒的益處的研究得以發展。醫學界對喝酒因而沒有統一、強而有力的忠告。控酒的倡議,如加強規管酒精飲品的銷售和飲用,長期被忽視。「適量喝酒」的益處廣泛地見於傳媒。它符合喝酒益處的傳統信念(如「行氣活血」和「補身」),又合理化「喝酒是飲食文化的一部分」、「喝酒為社交場合增加歡愉氣氛」的看法。於是,社會普遍接受,只要「適量地」、「有責任地」、「在合適場合」喝酒便不是問題。

喝酒更被視為一個高尚的雅習。今天,紅酒被認為是「有益健康」,又在年輕有為、受西方教育的一群之間流行。它漸被看作「有品味」的精英間的「文化消閒活動」。品味紅酒更是一項專業知識,品酒師、紅酒展覽等商業活動也趁機而起。結果,與喝酒相關的問題長期被忽視。關於喝酒對個人、公共健康和社經問題的研究、數據一直缺乏。諷刺的是,「喝酒問題在香港並不嚴重」這說法往往是建基於「沒有數據顯示香港喝酒問題嚴重」。香港社會普遍將喝酒問題等同「酗酒」和「少數喝酒者的個人問題」,又認為「酗酒問題」只是「西方社會的問題」。只有酒後駕駛問題才稍為得到政府和大眾關注,但它的出現往往又只歸咎於駕駛者的個人道德操守問題。酒類飲品是交通意外的風險因素、政府和社會縱容喝酒等原因都被忽視了。

政府禁煙卻販酒,看似矛盾,實際是政府刻意地「馬虎」的結果:隨意甚至誇大失實地詮釋、散播資料數據;選擇性地針對某些人的行為作出規管。透過「煙禍」、「為民拯命,救二手煙民」、「醉貨車司機禍害中港」等這類誇張失實的新聞標題和宣傳口號,吸煙者和酒後駕駛者已頗成功地被打造成為害人害己的社會敗類,他們要獨力承擔煙酒帶來的問題。於是,吸煙者必須放棄個人選擇權利而戒煙。喝酒者只要不酒後駕駛,多喝酒、多買酒也無妨,因為這能強身健體,提高生產力,促進經濟發展。

這標示了筆者稱為「新自由主義公民的民粹政治」的邏輯,這邏輯似乎是有利於爭取市民支持和合作的非政治化手段。沒有民意授權且管治威信長期處於低位的政府,透過強硬的禁煙和酒後駕駛政策,意圖樹立強政勵治、維護市民權益的形象。因此,公共衛生政策並不單純是醫學之事,是多種文化、歷史因素交錯而成的偶然結果,而且隱含政治目的。可我最關心的是,某些議題選擇性地被誇大卻被不加批判地接納,某些值得我們關注卻被忽視,還有某些人不合理地受制於日益嚴苛的規管,長遠而言,對香港絕對是禍非福。

本文转载自岭南大学文化研究系专题文章“重寫我城的故事”系列,原载于《明報》,转载请注明原作者及原始出处,否则将追究责任。