文 / 唐小龙 城市与交通规划所

一纸“禁摩限电”的禁令让深圳再次站在了风口浪尖,深圳的管理者有些猝不及防,相比于房价,似乎这次遭受的批判之声更加强烈。他们并未料到,他们的例行工作会引起这么大的关注。

确实,深圳反对电动自行车的历史由来已久,从最初的部分路段、部分时段限制通行,到目前几乎全市限用、限售、限停,深圳的“限电措施”无疑是各大城市中最坚决、最彻底的。

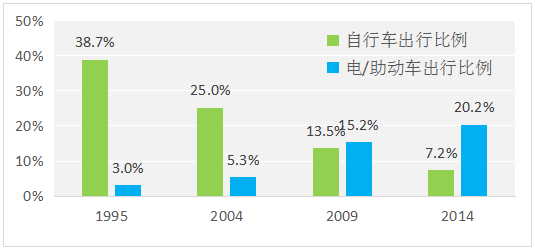

然而,在同为一线城市的上海,电动自行车已然成为人们最主要的出行工具。据上海市发布的第五次综合交通调查显示,2014年电动自行车在全市的全方式出行中比例为20.2%,一举超过小汽车,成为了这座城市最主要的交通工具。

1995、2004、2009、2014年上海自行车、电/助动车出行比较

电动自行车近年来在我国飞速发展,已经成为了居民日常生活的一部分。我国电动自行车保有量从1998年的5.8万辆到2014年保有量达1.93亿辆,远远超过了同期小汽车的0.76亿的保有量。即便深圳严格限制电动自行车,其保有量也从2011年的50万辆上升到2015年的400万辆。

不同于自行车,电动自行车省力、省时,适用于女性、老人等骑行者,加上其物美价廉,因此成为了适用于各个行业、各个年龄段人群的交通工具。为了便于居民适用,上海的多个超市、办公楼、居住小区等都配备了可充电的电动自行车停车场。说到底,在居民可支配收入有限、道路停车资源日益稀缺的城市,电动自行车是最适合中短距离生活、娱乐、通勤等出行的低成本交通工具。这也是深圳“越限越多”的根本原因。

深圳此次行动最主要的出发点是提高交通安全,最主要的依据是国家标准。

交通安全是一个最容易引起大家共鸣的理由,也是深圳众多人支持“禁摩限电”最直接的理由。

然而事实如何呢?

深圳的交通事故中涉及电动自行车的事故上升较快。事实上2015年深圳上报道路交通事故1150起,死亡431人,涉及摩托电动车的死亡数为41人,只占交通死亡人数10%左右。相比于小汽车的死亡率,这一比例非常低。

设想如果深圳400万电动自行车都被禁止,转移到小汽车或公交车等交通方式,其交通事故数量可能更多。

深圳所谓的“国家标准”不过是一个形同虚设的国标。颁布于1999年的《电动自行车通用技术条件》是国家层面唯一的技术标准。其中规定电动自行车需满足“40公斤以下、时速20公里以下”,按照这一标准,路面上行驶的电动自行车几乎全都不合标准,因此99标准也被戏称为“99%不达标”的标准。09年国家出台了《电动摩托车和电动轻便摩托车通用技术条件》试图强制执行这一标准,将超过这一标准的电动车划归为机动车范畴,在机动车道上行驶,而《电摩条件》还未正式实施就宣布暂停实施。

也正是基于以上种种原因,全国对电动自行车基本都采取了包容的态度,即使最初限制电动自行车的北京、武汉、福州等城市,也都逐步放开限制,可为何深圳仍然一意孤行呢?

确实,深圳的电动自行车问题更为严重,但其核心不在于电动自行车,也不关乎骑行者的素质,而是深圳的道路系统没有给电动自行车生存的空间,背后体现的是深圳“以小汽车为本”的规划思路。

与上海拥有完善的非机动车道不同,深圳早在1997年制订《深圳市城市规划标准与准则》时提出了一个不同的思路:“由于深圳市骑自行车出行的人比较少,因此,本标准提出,特区内部分道路自行车道可以和人行道并建,主要交叉口左转弯自行车与行人同行以提高机动车通行能力。”正是这一思路的贯彻实施导致深圳90%的城市道路没有非机动车道,从而彻底限制了电动自行车的通行。

通行空间的缺乏导致电动自行车在夹缝中生存,在人行道上通行速度慢,并且与行人多有摩擦,因此大多骑行者转向机动车道,这便造成了管理者所谓的“违法”,并间接导致了交通事故频发。而深圳干脆以此为由,试图全面禁止电动自行车…….

深圳的管理者所看到的,是电动自行车迅速增多所带来的交通安全问题和交通管理问题,然而他们并没有意识到城市管理的过失逼迫着骑行者“拿生命冒险”。管理者们所坚持的是标准和法规,拒绝承认错误的同时也忽视了数百万深圳人的生活。深圳所抛弃的,不仅仅是上海最主要的交通工具,也是数百万深圳人赖以生存的交通工具。然而,一纸禁令剥夺了市民自由通行的权利,开始将城市路权变成少数人的权利。

一纸禁令何以招致如此广泛的批判?

爱之深,责之切。深圳,这个承载了无数人梦想的城市,这个以包容著称的城市,这个曾经喊出“来了,就是深圳人”这样响亮口号的城市,我们容不得它如此任性!

如今,失去了电动自行车的深圳人,将是彻底卑微的存在;失去了电动自行车的深圳,又将如何容纳五湖四海的追梦者?!

-

JUP微信公众平台(微信号jupchina),如有任何需要请通过后台留言或者发送邮件至caoxc@jupchina.com

规划问道

规划问道