最近,LAB408在紧密筹备同济4年级的一次题为社区综合体设计的本科教学活动。基地为上海杨浦区永吉路的社区综合体所在场地。此社区综合体已经建成,在这里我们以建成的综合体为参考,重新反思建筑学专业内的传统话语与教条,并重新构想新的社区综合体的可能性。

循证设计缘起

Evidence based design

小编以为这是一次很好的实验教学,能够将408硕果累累的研究成果和长期坚持的学术态度同设计做一个很好的结合,隧将体裁定位为循证设计(Evidence Based Design,简称EBD)。

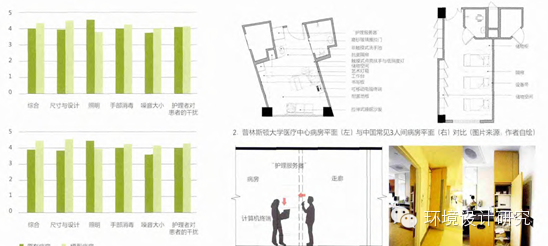

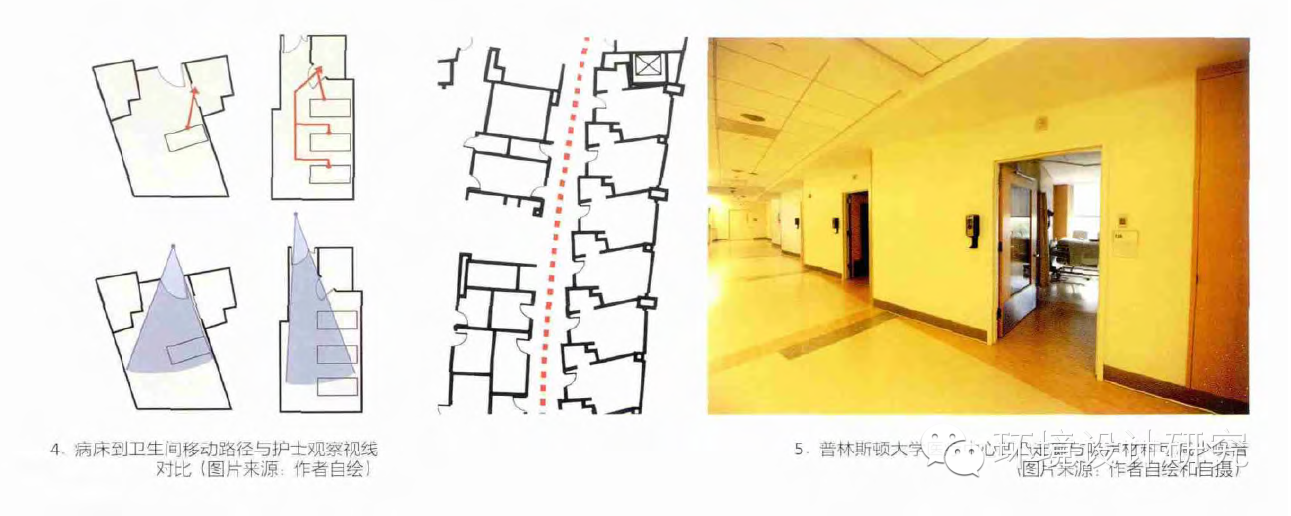

循证,即是咨询、论证、求证之意,例如循证医学,其为循证设计概念的源头。循证理论设计的奠基人——美国德州农工大学建筑学院的Roger Urich教授,于1984年发表了《窗外景观可影响患者的术后恢复》,随后大量循证设计相关研究开始涌现。作为一种严谨的设计手段,在美国被广泛运用于医疗建筑的实践。因而询证设计早已经不是什么新潮的词汇,不过其语境主要是在医疗建筑设计中。

基于这一思想,美国健康设计中心(The Center for Health Design,简称CHD)几年前与多家医疗卫生组织共同发起了联合研究项目—“卵石工程”(Pebble Projects),即运用循证设计理论来指导设计,在研究分析现有可靠信息基础上提出假说,然后对假说进行研究验证得到反馈信息,并对最终研究成果进行总结、实施与分享。这一设计方法为传统的、模糊的依据设计者经验定性解决纷繁复杂的医疗建筑设计提供了一种可量化的新思路。

(引自:龙灏,况毅,基于循证设计理论的住院病房设计新趋势—以美国普林斯顿大学医疗中心为例,城市建筑2014,9)

为什么要调查?

Why investigate?

在后现代主义之后的理论背景、现代建筑多元化诉求和城市拼贴式蔓延式的疯狂生长的大背景下,循证设计将不仅仅被运用于医疗建筑。其实,现代、后现代的学术争论有时候在建筑设计的过程中显得多余,社区民众的诉求是那样实实在在的存在,社会网络(Social Network)正在一步一步消解建筑师常挂在嘴边的“场所”,建筑师的判断开始变得不准确。而在隈研吾的笔下,负建筑(Defeated Architecture)不仅屈从于金钱与权力,还让民众心生厌恶。我们早就习惯了以艰苦卓绝之力和乌托邦式的理想情怀向社会输出我们自己的价值观,振臂呐喊的姿势固然潇洒,自我沉醉的感动犹在心间,但是事实好像很多时候又暴露了我们的脆弱,高冷的无人建筑像在讽刺我们的武断。

或许,建筑师早就该走下小众的神坛,从静止的、单一取向的价值观枷锁中解放出来,走向多元交叉的科学世界。在现在建筑设计市场趋于平稳的整合期,大型生产性项目少了很多,但是我们应该注意到更多有趣的事情在浮现,更多机遇在等着我们。如果说建筑师的理想是应用建筑的方法解决社会问题,那我们应沉寂浮躁自大已久的内心,在理论维度上建筑理论向社会学、行为学、心理学、人类学等学习跨界,更加客观地基于现实与分析来看待设计。

真正的社会观察

Meanningful social observation

(于1972年3月被炸毁的Pruitt Igoe住宅)

一个悖论

有意思的是,建筑师们都喜欢标榜自己是关注城市、关注社会的,但很多时候效果图上的人潮涌动和作品建成以后的门可罗雀形成鲜明对比。库哈斯在获得普奖时的获奖感言,谈到了建筑师的职业道德感强化了建筑师在社会中的作用——建筑师太喜欢宏大叙事,却自己剥夺了建筑师自己的个人属性和对建筑职业专属语境的批评,并且库哈斯认为关于如何“生存”的问题首当其冲,建筑的“社会责任”居次席。这简直就是对建筑师热衷于给自己贴标签的行为的一种嘲讽,因为其实关注社会就必须会面临“生存”的问题,如果有建筑师“关注社会”他的作品却在建成后死了,这真是莫大的讽刺。这种情况屡见不鲜,例如郁郁寡欢的著名日裔美籍建筑师山崎实,其心头之痛除了毁于恐怖分子之手的世贸双子塔,还有被政府炸毁的Pruitt Igoe住宅。这个项目得到了业内的广泛认可并获奖无数,却在建成后不久成为了犯罪和反人类反社会活动的温床。山崎实先生其实还是很尽力地精心设想了这种低收入者住宅的境况的,例如为了增加住户碰面的机会还专门设计了两层一停并共用走道,意想不到的是,这竟然成全了犯罪分子抢劫住户之用的“守株待兔”的空间。另外,作为低收入者的住宅,现代建筑偏好的简洁冰冷也是这个作品后来被屡屡攻击的一个问题。诚然出现这种情况其实很多人都觉得很冤,但多数情况下都是因为建筑师根本不了解社会,也没有做过充分的调查,换言之,我们要尽力避免我们的热心肠最后变成了我们的武断和草率,在这里我们需要的是真正的深入观察与分析,避免贴标签的做法。

在这里我们强调的是,循证设计的出发点抑或说证据(Evidence)的来源是城市、社会与生活,我们的设计需要这样的严谨的过程。这正是简·雅各布斯强调的——“理解城市活动首先需要显微镜似的仔细观察,因为城市行为过程总是由各种具体的现象以及相互的关联组成,没有什么可以代替观察具体现象从而获得对城市的理解”。

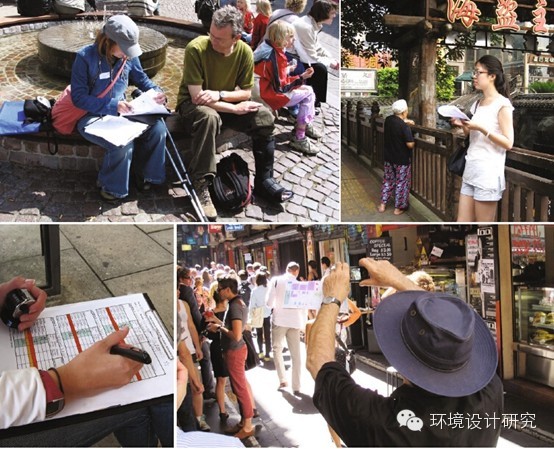

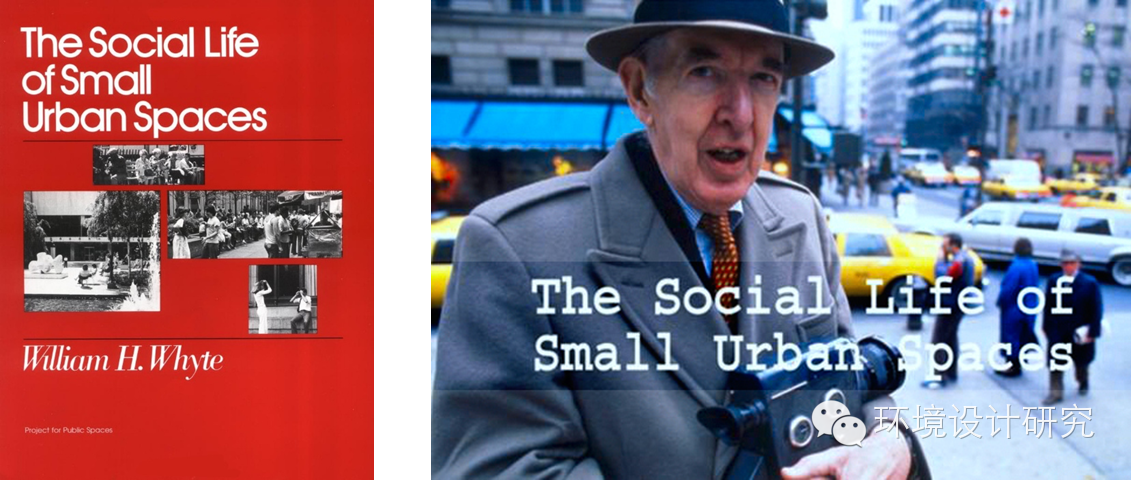

社会学家的观察

在城市社会学视角方面,威廉·怀特尤其关注城市空间的社会功能,他的“街道生活项目”(Street Life Project)就是关于这方面的研究,这是由洛克菲勒兄弟基金会资助的一个长期项目。依托位于曼哈顿的 Hunter 学院(威廉·怀特曾担任该学院城市社会学资深教授),这个项目通过访谈、绘制地图、表格分析和摄像,记录了城市公共空间的社会活动。在这项研究的基础上,他在1980年出版了著作《小型公共空间的社会生活》(The Social Life of SmallUrban Spaces)并拍成影片,1988年出版了《城市:对中心的重新发现》(City:Rediscovering the Center)。在《小型公共空间的社会生活》中,威廉·怀特使用了更加分析化的方法。他的团队使用间隔拍摄和一个研究小组来专门记录对人的行为的直接观察,来想办法搞清楚哪些空间对于人们而言是好的而哪些不是。到1970年末,场所营造的潮流开始重新聚焦于设计的人本。在他的1980年的书和相应的纪录片——小型公共空间的社会生活中,怀特展示了她的研究结果,并列出了一系列能代表好的公共场所所需要的元素和因子。他的对公共场所中人的行为的观察,联接了城市设计和人的欲求——即公共场所存在的意义。

怀特坚信,小型城市公共空间的的设计会极大地影响在这种空间中相遇的人们的相互交往。他通过影像记录、行为学观察证明了这种关系的存在。

路上观察学

在行为学、社会学、人类学领域,还有和建筑有关的更有意思的事情发生,甚至有超越环境心理学、行为学领的可能,观察的视角也更加多元化。其实如果再来谈论微观层面的价值观问题,舒马赫笔下“小”的美好从未停止过慧眼识珠者对其的发现与挖掘。“在破坏与重建之间,对现时当下的记录;也可以说是对所谓“现代艺术”的叛逆思考:“若拿个小便斗签名就能称之为艺术,那观察各地小便斗有什麼不同,会不会更有意思?”抱着这种态度对城市发起一场再发现之旅肯定是非常有趣吧。

为配合台北建城130周年,台北市立美术馆举办了由《路上观察学入门》作者之一建筑师藤森照信及其团队举办的“台北路上侦探团活动”。路上观察学的前身,可追溯到关东大地震之後兴起的“考现学”此工作坊的概念来自于藤森照信于1986年和一群好友于东京创立的“路上观察学会”,以两年的时间带领家庭主妇、粉领族、学生等社区居民,在东京的大街小巷中穿梭,以城市居民的生活现况与居住环境为研究范畴,观察并记录包罗万象的城市街景与生活风貌,包含行人穿着、路旁废弃物、铁皮屋、人孔盖、民宅前植物…等,各种城市中枝微末节的日常物件,都是可研究的主题。“路上侦探团”企图借由素人及居民的的眼光重新观察城市,并由其中梳理出城市建筑的社会脉络,发现“常民”的美学,建构属于这个地方的建筑故事。

(资料来源:http://www.mask9.com/node/158118)

场所营造——从调查社区开始

Placemaking-back to community

社区常民的能量究竟有多大?在当代美国社区中,一场应对公共空间的场所营造的活动正如火如荼地开展着,它致力于以调查、联合运营与自下而上的方式改造公共空间并改善民生,这样的手法具有可行性高、低成本、时效性强、社区参与度高的特点,最有意思的是,它还可以为下一步的设计提供参考依据。

威廉·怀特的一个门徒——弗雷德·肯特成立公共空间项目公司(PPS)时,可以视为现代场所营造运动的发端,于此同时,克里斯托弗·亚历山大的著作《建筑模式语言》于1977年出版,这是一次对于人为人本设计的致敬。亚历山大在书中言辞激烈地拒绝了自上而下的城市设计和建筑的趋势,并认为这有违人性。当亚历山大个人深刻的洞见在设计界引起了极大的反响与讨论时,他向专业界呼吁“人们理应为他们自己而设计,为他们自己的房子、街道和社会参与设计。”亚历山大相信组织好了人民是可以很有效地,至少是参与设计的。亚历山大的以社区为中心设计的思想,是场所营造的核心理论。

(Playborhood, Menlo Park,CA & Yarn bombing)

场所营造活动的开展涉及了多方参与者,包括建筑师规划师、NGO、政府官员、营运合伙人公司、基金会、艺术家、群众等等。在这里面,设计师虽然参与到决策和执行,但是至少在临时性的项目里其职能被削弱是不争的事实。而且,项目设计方面本身可能留给建筑师发挥的地方本身就不多,其中很多都是以类似于社会活动策划和政府计划条文设计的形式存在,而空间实体方面的设计一般都不会牵涉太多大动土木的建筑手法,一般来说,微更新的景观的手法用得比较多。例如布鲁克林的DoTank Collective的“椅子投弹”(chair bombings)行动,即把可用的椅子放到有座靠需求的任何公共空间中;再例如国家型的项目如停车日,即公民们抑或社会团体都参与到占领停车空间一小会儿的行为中,来使得这种消极空间在一定时空内变为公共空间。这种策略性的项目对于既廉价又快捷地重塑一个公共空间有着显著的效果,同时把大家的注意力吸引到大尺度的上、亟需求更好的公共空间的议题上来。在这里,实实在在的积极的改变正在发生。

在这里要提这些个例子,如果仅限于一场社会活动就罢了,不过对于建筑师来说比较有趣的是,这种活动能够把对将来的公共空间的可能的使用的情境以一种剧本式的解读,充分展现在设计者面前,通过观察可以给设计提供充分的依据。例如发生在纽约皇后区(Queens,NY)非常有名的项目——科罗娜广场(Corona Plaza)计划。科罗娜广场是一个有13000平方尺的三角形广场,位于纽约的7号线附近。这里属于高密度的复杂民族组成区域,有75%的居民是西班牙或者拉丁裔,多数来自墨西哥和厄瓜多尔,而历史上来说这里曾是中产阶级黑人和意大利人的聚居地。这些移民中多为无经营许可的流动小商贩,居住在三至四人一间的小房间里。因为这里高密度的居住环境而又疏于管理,这里被认为是一个十分缺乏公共空间的地方。

(Corona Plaza,Queens,NY,来源:《Places in the Making:How placemaking builds places and communities》,DUSP MIT)

然而在2008年DOT广场项目的介入使得这种情况有了转机。DOT使用了他们惯用的手法,结合社区的潜力,力争将未充分使用的街道和步行岛空间重新整合成新的公共场所。他们使用了临时性的花岗岩块、遮阳伞、可移动的桌椅、盆栽等还有基本的铺地置入场地。基本上所有的元素都是可移动的,者提供了一个机会来观察社区中不同的民族、不同背景的人群是如何使用这个公共空间的。而这种低成本、临时性的举措给往后永久性的对广场的改造提供了充分论据上的支持。

(Corona Plaza,Queens,NY,来源:《Places in the Making:How placemaking builds places and communities》,DUSP MIT)

通过人们对环境做出的反应,我们可以看到人群是如何自然地聚集的,可以看到人群是如何穿过这个广场的,设计师也许不了解这个广场,但是这里的社区居民绝对了解。这样设计师能弄清楚很多问题,初步承担广场设计任务的RBA Architects的阿历克斯·贝里曼说道:“我们可以清楚地看到,居民到底是喜欢面对面坐呢还是分开坐,居民是喜欢贴着边缘穿越广场还是直接从中间走。当他们对空间的体验直接作出反应,这种反馈就已经很直观了。”

参考文献

1. 《东京制造》 北岛桃代 黑田润三 冢本由晴

2. 《上海制造》 李翔宁 李丹锋 江嘉伟

3. 《隐形逻辑:香港,亚洲式拥挤文化的典型》 张为平

4. 《S M L XL》 Rem Koolhaas

5. 《Places in the Making:How placemaking builds places and communities》 DUSP MIT

6. 《没有建筑师的建筑》 Bernard Rudofsky

7. 《一点儿北京》 李涵 胡妍

8. 《路上观察学入门》 赤瀨川原平 藤森照信 南伸坊

9. 《建筑退化论》 阮庆岳

10.《弱建筑》 阮庆岳

11.《美国大城市的死与生》 Jane Jacobs

12.《小型城市空间的社会生活》 William H Whyte

13.《考现学入门》今和次郎

14.基于循证设计理论的住院病房设计新趋势—以美国普林斯顿大学医疗中心为例,龙灏,况毅,《城市建筑》2014,9

如果希望同我们交流,欢迎微信留言或致信 lab408@qq.com。我们期待探讨。本平台是一个开放的环境设计研究平台,欢迎来信投稿或推荐内容。

规划问道

规划问道