刚刚召开的党的十八届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》要求,“十三五”期间我国现行标准下农村贫困人口实现脱贫,贫困县全部摘帽,解决区域性整体贫困。

“撒胡椒面”式的扶贫固然重要,但扶贫更是一个因地制宜的工作,不能集中化、产业成片化、致富翻越化、静等空想化。攻坚克难要有勇气,有思路,有坚持,有支持,要精准扶贫,精神扶贫。

大学时候曾读过《一个人的村庄》这本书,深深折服于作者只用寥寥数笔便勾勒出的乡村图景:“整个白天只有老人和狗,守着空荡荡的村子。阳光一小步、一小步迈过树梢和屋顶。土路朝天,晾晒着人和牲畜深深浅浅的脚印。”

在有限的认知范围内,大多数村庄便是此番模样,姑且就将下文中所描述的村庄称为A村。在改革开放初期的A村里,张三家的狗崽嗓门最大,随便一吼整个村庄便飘荡着吠声;李四家的水牛身子最棒,日复一年耕了村里过半的田地;王二家的娃最有出息,读完大学后留在城里当上了律师。

某贫困山区乡村儿童

进城上学然后有份正儿八经的工作,是这个村子里所有大人的期待和儿童的梦想。毕竟,村里的生活总是掺杂着苦味,鸡毛蒜皮点的支出都要算计着,免得孩子学费到时候又没着落。而那时,村庄的景象总是如此灰蒙蒙,并非现在所谓的“雾霾”,而是村民心头上的无精打采。

“漫灌”式扶贫,谁人村庄不沦陷?

这么多年以来,村里一直有几户人家生活过得艰苦且费力,其中大多是外来户和孤寡老人。二十世纪九十年代中期,省里将A村确定为贫困村,并承诺每年专项拨款给予村庄发展支持。扶贫资金每年如期而至,村里确实也发生了一些变化:村支书开始习惯坐在自家小洋楼上晒太阳,村长儿子开着辆“小车”成天晃荡……而张三、李四和隔壁孤寡老人等几家依旧一贫如洗,日子过得如之前一样艰辛。

在刚定为贫困村的前两年里,张三、李四等几家以为好日子正站在不远处向他们挥手。可后来村里开会,村支书宣布了贫困户名单之后,怀抱希望的张三、李四等几家竟不在名单之中。他们困惑,为何生活十分滋润、儿子进城当了律师的王二家仍能成为贫困户?他们也曾作出抗争,几家联合到镇里反映问题,可后来仍然不了了之。后来,支书在村大会上公开批评这几家不顾邻里团结,没有思想觉悟,王二等在名单中的几家纷纷跟进谴责。一时间,张三、李四这几家竟然成了村里茶前饭后的谈资。而张三、李四等人也整日唉声叹气,眼神也开始变得渐渐模糊起来了。而扶贫名单中的那几家,农田也不大上心,整天聚在一起打牌消遣,竟也不胜欢喜。

其实,A村发生的事情并不是个例,当时全国范围内出现了好多“扶贫怪象”:重点县舍不得“脱贫摘帽”,数字弄虚作假;人情扶贫、关系扶贫,造成应扶未扶、扶富不扶穷等社会不公。

精准扶贫,如何做到有的放矢?

有关人士表示,“经过多年的扶贫减贫工作,现在剩下的都是硬骨头”。按照政府规定,年人均纯收入收入2800元以下的属于贫困人口。目前,我国有14个片区,592个贫困县,12.8万个贫困村,这些地区大多交通不便,基础设施和公共服务条件较差。

当前,中央、地方政府都认识到调整转变传统乡村扶贫模式的重要性,并将“精准扶贫”视为全国扶贫攻坚战的胜利之匙。那么,何谓“精准扶贫”?今年习总书记在贵州调研时将之概括为“六个精准”,即“对象要精准、项目安排要精准、资金使用要精准、措施到位要精准、因村派人要精准、脱贫成效要精准”。个人认为,“精准扶贫”的重点应落在扶贫到户和转变扶贫模式两个方面。前者需要通过进村入户,分析掌握致贫原因,逐户落实帮扶责任人、帮扶项目和帮扶资金。此方面更强调政府扶贫工作方式的转变。而后者则更能引导全社会参与扶贫工作中来。从这么多年扶贫工作的成效来看,给钱给物,只能解一时之困。合理安排扶贫项目和扶贫资金,恢复贫困地区的“造血”功能,才能断掉穷根、开掘富源。

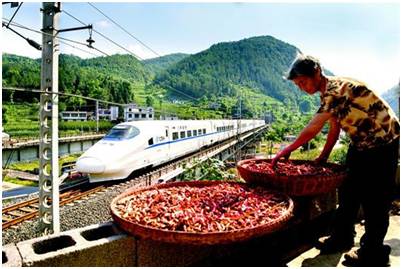

乡村“造血”扶贫的典型样本示范

随着“精准扶贫”概念的提出,各地均认识到 “造血”扶贫对农村富民增收的重要性,并从旅游发展、电商经济、地企合作等角度不断探索,目前已取得一定的成效。

旅游发展:旅游扶贫的恩施路径

恩施州是湖北省唯一纳入国家西部大开发的市州,既因“老、少、边、山、穷”成为全省乃至全国扶贫攻坚的主战场,又因“山奇、水秀、文化美、生态优”被誉为中部旅游资源的富集区。面对扶贫攻坚任务重和旅游资源开发潜力大的实际,恩施把旅游产业作为主导产业来发展,并有意识地探索出多元旅游扶贫路径:景区带动型、乡村旅游型、养生度假型、创业就业型和产业融合型等。

恩施州乡村旅游景观

2013年,恩施州接待旅游者2650万人次,实现旅游综合收入148亿元,分别是2009年的4倍、5倍。在旅游倍增效应的带动下,以旅游产业为主的第三产业完成投资374.3亿元,是2009年的4.8倍;农民人均纯收入5235元,是2009年的1.9倍,主要指标增速快于GDP增长。相关统计数据显示,恩施州发展旅游业已累计带动7万余人脱贫,旅游扶贫成效显著。

“电商”经济:苏宁创新“互联网+扶贫”模式

今年,苏宁和国务院扶贫办共同打造‘10·17扶贫购物节’,希望可以通过扶贫购物专场集中拉动贫困地区特色产品销售。苏宁计划利用互联网工具和线上线下平台,在全国范围内进行精准电商扶贫,未来三年建设100家苏宁易购直营店或服务站,在大城市核心商圈线下实体门店建设农村电商扶贫O2O专区,并在苏宁易购上线100家“地方特色馆”,促进农副产品、民族手工艺品等上网、进城。除了苏宁线上线下的平台支撑,苏宁还将利用自身供应链金融、IT精准大数据分析、标准化产品生产,让贫困地区农户享受苏宁提供的全流程互联网零售服务,全面提升电商扶贫能力。

苏宁“红河馆”10月16日开馆,从州内县市中精心挑选出元阳梯田红米、红糖、石屏豆腐等具有地方特色的68件农副产品入驻示范店

2014年,苏宁在盱眙用“种蘑菇”扶贫,改“输血”为“造血”。2015年,根据贫困地区实际情况定制“扶贫模式”,把苏宁多年锻造的以商品供应链、物流和服务为核心能力的“零售CPU”向贫困地区开放、输出,让企业资源社会化,真正凸显“造血扶贫”效果。2015年6月份,苏宁在泗阳县落地了电子商务孵化基地,帮助当地援建青虾基地,推广青虾销售、树立品牌形象。而刚上线的苏宁易购“红河馆”不仅解决了红米的销路难题,还给当地带去了电商运营能力,给予品牌培育、商品规划、营销策划等扶持内容,真正实现从生产、销售、物流、推广等全流程的产业化扶贫。

地企合作:万达对口扶贫丹寨县

2014年12月1日万达集团与贵州省丹寨县签订扶贫协议仪式在贵阳举行,万达集团对口帮扶丹寨县,带动丹寨整县脱贫由此拉开序幕。“战略合作协议”显示,万达集团将“投入10亿元,重点产业扶贫,5年人均收入翻番”。

扶贫工作主要从以下三方面推进:(1)产业扶贫,帮助贫困地区“改穷业”。万达集团决定依托丹寨优良自然环境、资源优势和结合万达集团现代的管理理念、品牌效应、市场资源,在丹寨发展以优质土猪养殖和茶叶加工为重点的产业扶贫。(2)教育扶贫,帮助贫困家庭“拔穷根”。万达集团在丹寨县兴建一所万达职业技术学院,每年招收1000名丹寨籍的初中毕业和高中毕业未考上大学的学生,毕业后择优录用到万达就业,通过强化农村贫困人口素质教育、技能培训,最终就是实现“职教一人,就业一个,脱贫一家”目标。(3)就业扶贫,帮助贫困群众“丢穷袋”。万达集团每年向丹寨县提供10000名的建筑用工指标,到西南地区的万达项目建筑工地从事建筑劳务,解决了生态移民群众和贫困户的务工问题,保证就业人员有稳定的收入。

也许,发生在A村张三、李四等家庭的故事将在不远的未来永远画上句号。挂在村庄上空的太阳正由暗变亮,而挂在村民们脸上的笑容也将逐渐明亮起来。

文/孙中亚 规划研究所 图片来自网络

注:长按二维码,一键加关注

规划问道

规划问道