导读

新春来临,小编在这里祝大家新春快乐!本期微信我们将为大家介绍广场的尺度与社会品质的关系,与大家一起探讨多大的广场是富有社会品质和活力的。

新年到来大家是不是会同家人携手到附近的广场赏玩,或者约三五好友在广场上聊天小聚,亦或者去参与一下大妈们的集体舞?无论新年或平日,好的广场是一个城市最富有活力的所在。人的活动状态体现着广场的社会品质。一个受市民喜爱的城市广场会引发众多市民的长时间停留;而市民对一个城市公共空间的喜爱程度则反映在由这个空间所引发的、并由它提供了行为支撑的活动的强度和复合度上。

伟大的广场都是“大”广场?

当前的城市建设中存在一个有趣的现象,那就是城市盲目追求大广场,甚至将广场的大作为衡量广场品质的唯一指标。今天的话题,我们就从“大”广场开始谈起。说起大广场不得不提到我国著名的天安门广场。

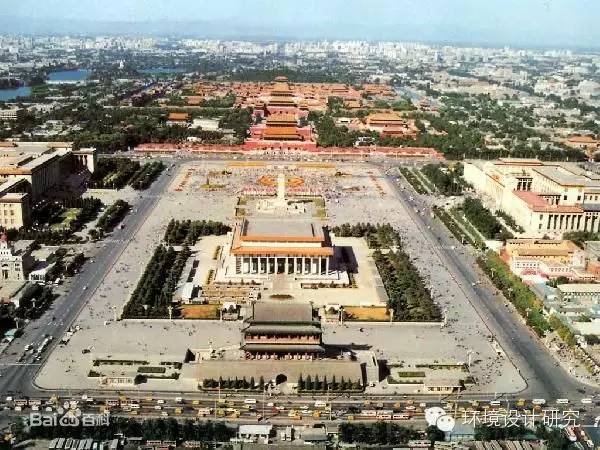

天安门广场

天安门广场

天安门广场是世界上最大的城市中心广场。占地面积39.8万平方米,东西宽500米,南北长880米,是重要的政治性、纪念性广场。宽阔的广场可容纳100万人游行集会。

说到天安门广场的历史渊源不禁让人想起著名的俄罗斯红场。红场是俄罗斯首都莫斯科市中心广场,与克里姆林宫毗连。西侧是克里姆林宫,北面为国立历史博物馆,东侧为百货大楼,南部为圣瓦西里大教堂。红场国际知名度远远大于天安门广场,可是却没有想象中那么大,面积9.1万平方米,大约只有天安门广场的1/5。

红场

天安门广场与红场都是国家型纪念性广场,承载了政治、军事、文化、集会、庆祝活动等重要功能。从历史上看,国家型的大型广场的出现都与政治仪式、战争纪念和宗教活动等有密切的关系。除上述两个之外还有著名的英国特拉法加广场、阿根廷五月广场、罗马圣彼得广场等。

特拉法加广场

五月广场

圣彼得广场

圣马可广场(Plazza San Marco) 又称威尼斯中心广场,一直是威尼斯的政治、宗教和传统节日的公共活动中心。圣马克广场是由公爵府、圣马可大教堂、圣马可钟楼、新、旧行政官邸大楼、连接两大楼的拿破仑翼大楼、圣马可大教堂的四角形钟楼和圣马可图书馆等建筑和大运河所围成的长方形广场,长约170米,东边宽约80米,西侧宽约55米。广场四周的建筑都是文艺复兴时期的精美建筑。 圣马可广场

圣马可广场

广场的大小并非广场品质的唯一衡量指标。盲目的追求大面积甚至会引发人们的焦虑和无依靠感,这就是所谓的“广场恐惧症”。我们看到,上述这些大型的广场都不是大而空旷。围合界面、光影、柱廊、鲜花、喷泉和休闲座椅的设计使广场的功能丰富,人们行为的复合程度提高。在不举行大型活动的时候,广场也充满了无限的生机和活力。其实,很多尺度有限的广场中也不乏精品,远离了政治与军事,它们更多的承载了市民活动与休闲文娱的功能。

意大利建筑师马尔科·罗马诺(Marco Romano)在《建造城市》("Costruire Le Citta")一书中,根据广场的不同主题,将广场分为了主广场、集市广场、修道院广场、正义广场、教堂广场、纪念广场和国家广场,马尔科基于每个广场扮演的不同角色、所处的地理位置的差异对广场类型进行界定,这种界定与广场本身的空间特征息息相关。

最著名的集市广场当属摩洛哥的德吉马广场,它是世界最大的夜市,几个世纪以来一直是马拉喀什最热闹的地方,从日出到深夜几乎不眠。

德吉马广场

此外还有中央集市广场,它位于波兰老城克拉科夫,建立于十三世纪,是中世纪时期欧洲最大的城镇广场。广场四周有著名的“纺织会馆”,还有高耸于该广场上方的哥特式建筑“圣母大殿”。

中央集市广场

广场尺度的经典论述

让我们回到开篇时候讨论的那个问题,到底是什么造就了优秀的广场?显然广场面积并非越大越好,那么什么是合适的广场尺度?对于这个问题有不少著名的建筑学家和城市设计学家有过经典的论述。

西特(Camillo Sitte)总结说:广场最小尺寸应等于它周围的主要建筑的高度,而最大尺寸不应超过主要建筑高度的两倍,即1≤D/H≤2。克利夫•芒福汀(J.C.Moughtin)在《街道与广场》(Street and Square)一书中认可帕拉迪奥的说法:“一个广场上适宜的建筑物高度,是广场空间宽度的三分之一,或者最小是六分之一”。芦原义信认为D/H之比为1.5~2是使用最多的数字。芦原和林奇都指出25米左右的空间尺度是城市空间中最舒适得当的尺度。

就以上经典的理论分析来说,大部分理论家(西特、吉伯德、芦原义信、林奇)认为,20—25米的广场基面尺度是宜人的,广场宽度与周边建筑高度比例H/D应该控制在在1:6到1:1之间 ,大部分人认为,理想的H/D应该是1:1到1:3之间。

广场空间与社会品质

一个优秀的城市广场应是空间与活动两者的有机结合,根据杨·盖尔(Jan Gehl)的理论,户外活动类型可以分为三种,即必要性活动、自发性活动和社会性活动。一个优秀的城市广场应是空间与活动两者的有机结合。广场上的停留活动是广场最重要的社会活动品质指标之一。广场使用者的停留活动的范围、大小和内容,可以作为城市广场社会品质的一个量化指标。

我们的研究

我们的研究

在这里,小编将为大家介绍408工作室的一项虚拟研究实验,实验假设为:当广场的空间尺度发生变化时,广场的有效停留区域的形状和面积、以及有效停留系数,也会发生变化。

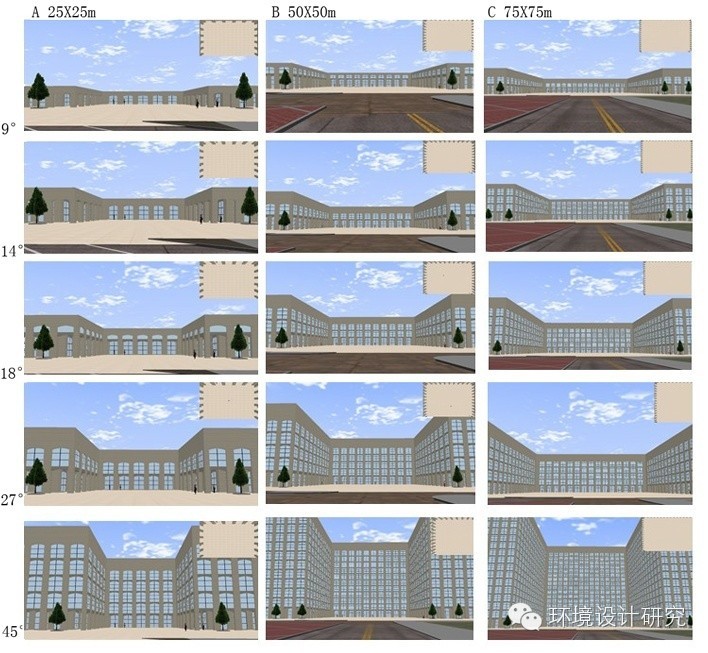

我们的研究建立在经典理论基础上,主要考察广场的大小、高宽比和视角对停留活动的影响。实验场景中广场平面尺寸的取值分别为:25m×25m(625 ㎡)、50m×50m(2500㎡)以及75m×75m(5625㎡)。广场全部选择方形。视角θ值选择为9°、14°、18°、27°、45°,即H/D=1/6、1/4、1/3、1/2、1/1。为此我们搭建了15个虚拟实验场景,如图所示:

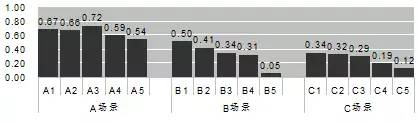

实验建构的15个场景,25米见方广场命名为A,50米见方广场命名为B,75米见方广场为C。9度视角场景为A1, 14度场景视角为A2, 18度视角场景为A3,45度视角为A5, 其余以此类推。

150名被试人员和计算机模拟技术共同支持了本次实验,通过实验和数据分析我们得出广场尺度与社会品质的关系的重要结论。

虚拟实验方法

1. 被试设定

设定被试的视高为4000px。其视角可以仰俯转动,设置最大仰俯角为30°。实验设定被试在虚拟广场上行走的步距为600mm/步,步速为1m/s。在虚拟场景中配置休闲音乐,并在被试行进中伴有轻微脚步声,增强其身临其境的感觉。硬件设备为一套基于PC的三维虚拟现实系统:一台配置具有大尺寸宽屏显示器(22寸)的PC机电脑,外加鼠标。这样最大限度地节约了实验成本,也提升了实验可行性。

2. 实验任务和过程

实验任务包括预览、正式实验和问卷阶段。预览阶段共有两个场景:尺度最小的场景A1以及尺度最大的场景C5。被试需要分别进入两个广场找出并圈定预设的人物配景,目的为了让被试熟练实验操作,并熟悉实验场景。正式实验共有两个任务。这里介绍第一个任务,其指导语是:此刻您正位于一个广场的入口,准备与三、两个朋友在这个广场上小聚、聊天,现在由您来为大家选择适宜的地点。请在广场中划出所有您认为合适的区域。这个任务所要求完成的区域不设任何形状、大小、范围的约束。任务结束后完成一个问卷。

3. 被试与实验概况

实验于2010年4月18日~30日在同济大学建筑与城市规划学院进行,共募集被试人员150人,为在校本科生和硕士生。首先进行了15人的预实验,期间发现问题并对实验进行修改,然后进行正式实验。135名被试进行了正式实验.,其中男女性别比例53%和47%;专业构成为,建筑专业与非建筑城规专业,分别占总被试人数的55%和45%。每位被试随机地抽到了约一半的实验场景。去除一些无效数据后,最后每个实验场景平均得到60-65个的有效样本。

实验数据与结论

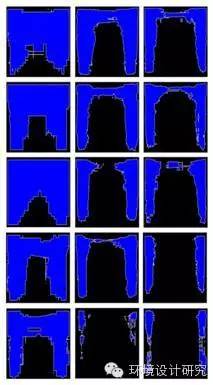

1. 有效停留区域与广场面积、视角:

随着广场空间竖向比例关系的变化,有效停留区域也发生变化.

1)平面尺度越大,广场上中部选区占选区比例就越小。2)当广场平面尺度增大或者高宽比增加时,中部选区的萎缩明显,最后中央选区在角部形成岛状的停留区域。3)随着广场高宽比变大,中部选区先由中央的外侧向内蚕食,然后中央的内侧也开始向中间萎缩,直至中部选区从中间部分开始消失。4)随着广场高宽比的增加,两侧选区逐渐开始“瘦身”,达到一定程度后开始向两个角部回缩。

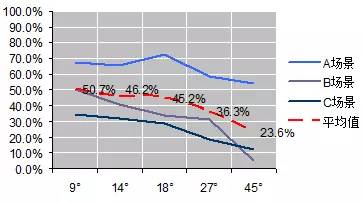

2. 有效停留系数与广场面积、视角和高宽比

有效停留系数随广场面积增加而变化的趋势

比较三种平面尺度的广场有效停留系数,发现25米见方广场的有效停留系数最大(63.6%),远大于50米见方和75米见方的两个广场(32.4%和25.4%)。这说明,广场的水平尺度与有效停留系数之间存在密切的线性反比关系。

3. 有效停留系数与建筑高度

高度相同的广场场景,有效停留系数随平面尺度增大的变化趋势 (括号内数字为广场尺寸)

当围合广场的建筑高度H不变,有效停留系数依然随着广场平面尺度的增加而降低:25m见方的广场有效停留系数最大,50m广场其次,75m广场的有效停留系数最低。尤其是建筑高度为6层时,竖向视角达到45°的小尺度广场其有效停留系数仍然远高于视角为27°或18°的广场空间。说明在小尺度广场上人们自发式行动的逗留区域的面积比例,仍远高于大尺度但是竖向视角较低的广场,证明了广场平面尺度对有效停留系数的重要影响。

4. 性别和专业对有效停留系数的影响

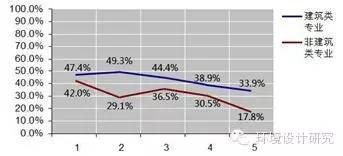

叠加三种平面的广场,专业、视角与有效停留系数的关系

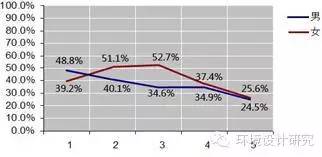

叠加三种平面的广场,性别、视角与有效停留系数的关系

我们发现,男性偏好视野开阔、高宽比低的广场。而女性对活动空间的尺度要求更敏感,她们喜欢高宽比较低、但又不是非常开敞的广场,也就是相比男性来说,她们更需要一些围合度。无论是男性还是女性被试,在高宽比为1/1广场上自发性停留性活动范围都最小,该广场空间的社会品质最差。

经典理论与我们的探讨

1. 广场面积和边界效应

通过实验我们发现,广场的面积与有效停留区域和系数之间存在线性的反比关系。小广场的有效停留区域和系数远大于较大面积的广场。这说明,传统上以视觉分析和建筑欣赏出发的理想的广场空间尺度,与人们在广场上的停留活动要求不完全一致。经典理论研究常常以建筑高度不变,广场竖向视角增大后围合感增强为依据作出判断,认为这是由于比例关系控制外部空间。我们的实验结果发现这更多的是由于角度增大所引起的广场平面尺寸改变的原因。对广场的社会品质来说,广场的平面尺寸要比竖向关系起更大的作用。

实验再次证明了广场的边界效应。停留活动与空间的边界是紧密联系的。城市广场的边界空间和角部区域对于有效的停留活动具有至关重要的影响。芦原义信、林奇和吉伯德都认为,“25米左右的空间尺度是城市空间中最舒适得当的尺度”。本研究支持上述经典的说法,25m边长的广场有效停留系数远大于同样视角下50m和75m见方的广场,是社会品质很高的空间尺度。对于广场的停留性活动而言,小广场的社会品质更高。

美国时报广场

2. 视角、围合感与开敞性

无论对于何种平面尺度的广场而言,有效停留系数随着竖向视角的增大都呈下降趋势。θ=9°(H/D=1/6)的广场有效停留系数最大。这说明人们在竖向视角最小的广场上停留区域最大。这个结论与一些经典理论所总结的广场适宜的比例关系值(即夹角θ=18°~27°,H/D=1/3~1/2)不同。我们认为,这些传统的理论偏向于广场的空间品质分析而不是社会品质分析,而且偏向于小广场研究。

锡耶纳田园广场

3. 性别与专业的影响

男性偏好视野开阔高宽比低的广场,而女性对活动空间的尺度要求更敏感,她们喜欢高宽比低、但又不是非常开敞的广场,也就是相比男性来说,她们更需要一些围合度。非建筑专业学生比建筑学专业学生来说,对边界的要求更高,边界效应更加明显。

建议与展望

设计广场空间时,宜优先选择平面尺度较小的广场空间,因为其空间品质与社会品质相互统一,广场综合品质普遍较高。当考虑广场的高宽比时,宜采用较为开敞的空间尺度。若受现实条件限制,无法采用小尺度的广场平面进行设计时,设计者可以选择广场社会品质达到较佳的竖向比例关系(H/D=1/6,1/4和1/3),然后利用建筑、景观和街道家具等进行二次围合,尽量营造出小尺度的围合空间(二次围合的竖向比例关系宜为(θ=18°,H/D=1/3),并利用其他优化空间品质的构成方式提高广场的空间品质。

结语

当城市建设走过疯狂追求大广场的时期,转而将目光投向富有品质和人情味的广场建设时,我们会发现,这些尺度宜人、功能复合的小广场在改善城市面貌和居民生活品质上发挥的作用是令人欣喜和惊叹的。特别是从旧城改造和商业开发的角度来说,着眼于适宜的广场尺度不仅经济实惠、利用率高更有助于提升整个城市的社会品质。

本文主要图文资料来源于网络和由徐磊青、刘宁、孙澄宇发表于《建筑学报》2013 学术专刊 的《广场尺度与社会品质:广场的面积、高宽比、视角与停留活动关系的虚拟研究》论文,欢迎向我们索取论文,如需转载请注明出处。

编辑:马悠咪 蜀辰

如果希望同我们交流,欢迎微信留言或致信 lab408@qq.com。我们期待探讨。

本平台是一个开放的环境设计研究平台,欢迎来信投稿或推荐内容。

广场尺度的经典论述广场尺度的经典论述

广场空间与社会品质

规划问道

规划问道

![国际资讯 | [中东]阿曼塞拉莱滨水区重塑总体规划/卡塔尔公共交通总体规划(2025.5)-规划问道](https://weixin.caupdcloud.com/wp-content/uploads/2025/05/frc-69b1f46a51c00c56ea0c6452271abf56-220x90.jpg)