点击查看达良俊演讲集锦视频

绿化部门认为公园延长开放时间是回应了大家的呼声,但为什么开放以后,听到的却都是指责?

受上海市绿化局公园管理中心的委托,我和我的研究团队做了一些具体的调研工作,以问卷调研的方式进行并得到了一些结果。

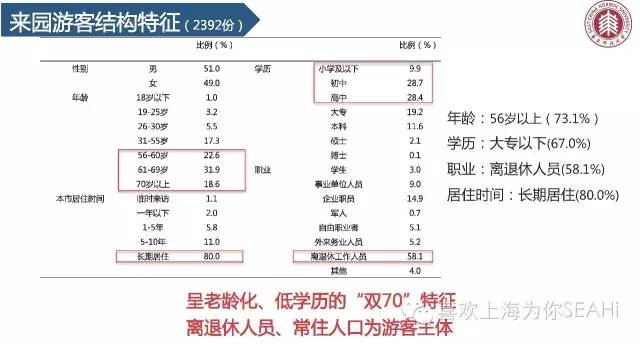

什么样的人对公园利用最多、需求最高?从结果来看,呈现一个老龄化、低学历的“双70”特征,离退休人员是公园游园的主体,公园周边的常住人口也是一个主体。从目的来看,以运动、健身为主。这对我们提出管理政策建议,是很好的参考。

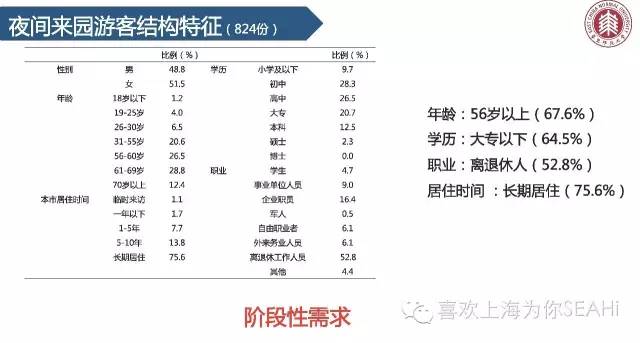

令人吃惊的是,调查中真正有夜间游园需求的人只占1/3,因此我们得出结论,公园夜间开放可以说只是一种小众型的需求。而夜间游园的人,以年纪大的人为主,并不是全年龄层的利用,所以又可以定义为阶段型的需求。作为游客,对公园需求最高的,是照明系统、安全防护和警报系统。

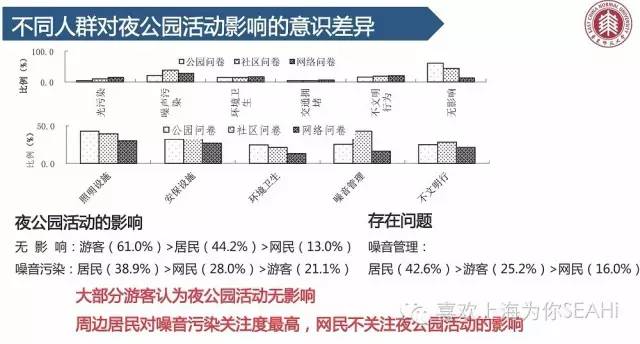

同时,城市中不同的人群,对公园的利用以及对周边产生的影响、感受或者意愿是有差异性的。因此我们分别做了游客、居民、网民三方面的差异性调查。从结果来看,和我们当初预判的一样:游客认为夜公园没有影响,因为他在游乐,不认为他的活动会对周边造成影响;周边居民非常关注的是噪音污染的影响;而网民是待在自己家里,往往不关注这些影响问题。

-

完善硬件、提升管理、错位经营、 全面服务 包括硬件的升级来保障游客安全,管理的细化来限制不文明行为,以及开拓网络交流平台来及时了解游客的需求和意见等等。 -

针对需求,结合条件,分类分序分区开放 公园的开放要杜绝一刀切。对有延长开放计划的公园,有必要在开放前做适宜性的风险评估,然后分类型开放。 -

经费保障,统一制度,推进全面科学开放 比如制定夜公园开放管理经费标准、明确经费拨付渠道;统一延长开放管理制度、在“游园规则”中加入针对延长开放的条款说明等。 -

空间共享,多源利用,倡导多样休闲方式 可以更多挖掘公共的场所资源,比如高校的体育馆,是否可以在一定的情况下向市民开放?同时有必要倡导多元化的休闲方式,吸引80后、90后或者白领人群也利用公园。

对于上海来说,要在开放模式上实现空间开放和资源共享,在管理模式上实现模式创新与机构协调。同时,作为市民,在追求各自权利的时候,如何提升自己的自律意识也非常关键。自律意识的提升以及市民自治体系形成,最后才能达成一个社会共治的模式。

华东师范大学生态与环境科学学院教授,上海市城市化生态过程与生态恢复重点实验室主任。其科研成果包括发明专利3项,国内外发表学术论文共210多篇,参编著作5部。2015年夏,达教授受委托对中山公园等上海市公园,开展了“延长开放时间的公园游客及管理者需求调查与分析”的项目研究,建议传统公园向公共开放空间转变,并提出新的公园开放模式以及管理模式,这一话题随后在澎湃新闻问吧上引起民众热议。

规划问道

规划问道