因工作的关系,我在全球几个城市生活过,若谈到旅游就更不计其数了。有这么多其他城市的比较下,我回到台湾之后,或者说我仍然在国外的时候,才会注意到台湾的庙与都市有非常特别结合关系的现象。

尤其我在AECOM公司工作的时候,到了国内很多三四线城市去。原本我以为国内大部分地区也会有这样的现象,但经过了几年在三四线城市游走之后,我发现这可能仅限于闽南地区或者台湾、香港这样的南方城市才比较会出现的现象。

理解一个城市,对建筑与城市专业的人来讲,可以透过诺利地图(Noli map,公共空间结构的涂底图)去显像一个城市自己独立的纹理。这些城市纹理在某些城市中是非常显而易见的,比如像纽约或巴塞罗那,在城市设计专业的人看来一眼就能判断,但这样第三人称视角的图对于非专业的人却是没有意义的。非专业人士是从人视、街景这样第一人称视角去接收、理解、建立他们对一个城市的印象,从而判断他们到底是身处在哪一个城市。

如何观察一座城市:从制高点

大学毕业在台湾服役后,我到了美国波士顿求学,我学习和工作每天都会经过哈佛广场(Harvard Square)。对国内人很多人来讲,广场(square)通常有一定程度大小的开放空间,但实际上哈佛广场是个非常小的地方。我对波士顿的城市印象就是从这个地方开始。

对于一般在波士顿旅游的外国人,他们怎么从“人视”来判断他们在波士顿?波士顿非常典型的民居是街屋(Townhouse)。起源于他们移民时期,每一个家庭会建立这样一栋住一个家族的街屋,早期波士顿就由这样的街屋所构成。最有名的New Berry大道,这条主力高端的商业街明显跟我们在亚洲认定一条高端商业街是截然不同的。

接着我因为工作的关系选择离开美国到大陆来,在AECOM北京和上海的两间办公室都待过。我在每个城市都会去寻找城市的制高点,去鸟瞰看这座城市。在上海静安寺以前的办公室时,公司本身就是浦西最好的制高点,沿着公司走一圈,你就可以看到全景的上海。

一般人对上海的印象,可以不用看到东方明珠塔,只要看到外滩英租界的银行,就可以意识到你在上海。即使今天上海已经经历多次巨大变化,但当你看到这些法国梧桐就可以意识到过去法租界的领域范围。

忍痛离开上海去了东京,因为从2007年开始我就一直希望自己可以有在东京生活和工作的经验。东京本身是一个巨大建筑都市设计的实验场。所以你怎么知道你在东京?事实上非常容易,因为你看到每个街角的尽头,都在产生一场又一场的建筑与都市的实验。

目前我回到台北,开始我兼职的教书生涯。在台北,我所找寻的制高点不是建筑,而是一座山的观景台: 大屯山顶的的气象站,从这里我可以看到整个台北盆地。我们如何判断自己在台北,或者在台湾的某个都市里,靠的并不是简体或繁体的广告招牌,仰赖的是这张照片唯一彩色的部分,就是这些身处在台湾大街小巷的宫庙。这些宫庙不是佛教寺院,台湾人总以为它们是道教,在宗教学上严格来讲它们不算,就是民间信仰。这样的民间信仰充斥台湾的大街小巷。

垂直的庙。本文图片均为作者提供

庙在大陆或者台湾原本是水平化的。但在台湾的都市,经过几个世代的演变之后,它开始往立体化发展,更多是这样直接占据人行道公共空间的庙。在台湾没有城管的概念(台湾只有警察),但不会有城管去取缔占据公共空间的庙。这类违章建筑的庙享有存在特权,以至于产生我们现在看到的各式各样千奇百怪的状态。

在闽南也许也会看到类似的现象。在台湾开车由高速公路从南到北或搭高铁从北到南,一路上都会看到台湾的农业地景基本是跟土地公庙完全结合在一起的,漫长岁月中它们已经构成台湾地景的一部分。

为什么在台湾有这么多庙?因为它从来不只是信仰和宗教的中心,它更是社区的中心。在我祖父母那一辈之前的台湾,不会有网咖、pub(酒吧),或文艺书店,那代人们要认识年轻男女的话,就会到庙口去。所以即使到了今天,虽然政府已经提供非常多公营的社区中心,让这些庙的社交功能弱化,然而对老年族群来讲,这些宫庙依然是他们的生活与社交的重心。

寻找台湾都市里的IP

台湾第一代西画家的主流是跟日本人学习西洋水彩,在学习过程中,有时他们会临摹西方的风景画,但他们同时自觉性地用油画描绘台湾的地景,台湾地景的颜色基本是由庙的颜色构成。

这是台湾在艺术史上第一波本土意识的觉醒,已经离现在很久了。我现在补做这件事情(搜寻“寄生之庙”),是因为很明显在台湾,建筑精英和文化精英并没有把他们的注意力分配在宫庙上。我们并不是真正在研究庙本身,而是记录台湾当代此刻都市样貌和生活样貌,就好比清明上河图记载的是宋朝的都市样貌和生活样貌。

你看书中的市场庙、路中庙、桥下庙,会发现它的命名意义都是来自于它们的周边,它们的“宿主”。我们只是以庙为载体拓印都市般地做纪录,同时把庙及其相关一切从民俗学与宗教学中抽离出来。

在记录过程中衍生了很多其它创作,宫庙无论在软件、硬件上原本都不带有学院派文化建筑的基因,一直不被视为观光资源或文化资源。而台湾目前的文创事业大多跟宫庙文化的硬件部分没有太多关系,所以这整件事情在过程中产生了另外一个意义 :就是把原本不被视为文化资源的既有资源,变成IP。

我预计共要做三本书,分别是《寄生之庙》、《往生之间》、《重生之路》。

第一本《寄生之庙》讨论台湾的都市现象。这本书经过四年的时间,因为我跟一大群帮助我的人,都没有人是专职做这件事情,所以才得花了这么久时间把它做出来。

《寄生之庙》这本书只关于台湾,也只能关于台湾,不否认当我只能关注台湾时,此书格局无法避免其先天性局限。另外两本书是关于世界的。

《往生之间》是当年跟我的搭档刘怡德一起合作的毕业设计(获得了当年毕业设计第一名),从2002年之后我就不断在收集世界上丧葬空间的案例。

《重生之路》是我在哈佛硕士阶段的最后一个作品。从2007年之后,我也不断在收集世界上基础设施再利用的案例。这样的案例目前在上海发生很多。曾经在上海有人把防空洞改造成酒吧,而目前也有人把港口周边的港口设施如筒仓群变成了艺术空间。

无所不在,无神不拜,无孔不入,无奇不有

接下来我们进入《寄生之庙》,它们不是有文化或者建筑意义上的建筑经历或者文化大庙,它们不是台北的龙山寺,也不是台北的行天宫。这些庙在很多台湾年轻人的成长经验与生活经验里,因为他习以为常,所以视而不见。或者他觉得那是“都市之瘤”,或者“都市之耻”,所以选择视而不见。但是我希望透过这本书让台湾人能重新好好观察已经存在于身边的事物。

这样的庙通常具备这样四样特性:无所不在,无神不拜,无孔不入,最后一项最值得骄傲、最有趣的是无奇不有。

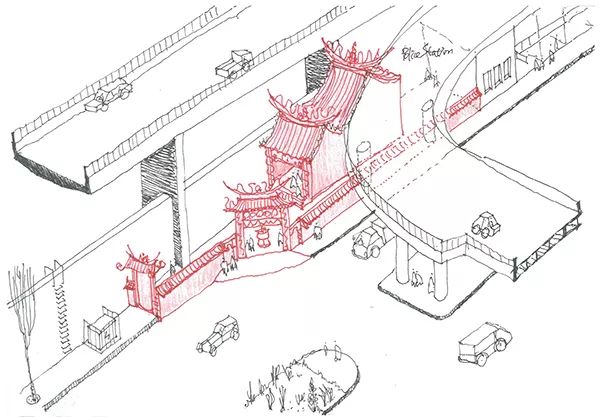

我先从“无所不在”开始。AECOM公司每年会选亚洲的城市,从各办公室的人挑一些到那个城市举行一个礼拜的工作营。在2010年时候,我被挑回台北万华参加工作营。这个工作营的内容已不重要,重要的是在这个基地附近,我第一次用都市设计与外国人的视角回头看自己生长的都市,让我发现在这基地附近的庙,它是处于非常极端的都市状况下:这样两座高架桥跟一道防洪墙,三者夹出的三角地带,没有一个国内建筑师会在这样的基地上让建筑合法存在,但偏偏就是在这样一个不可能也不合法的位置出现了这样一间庙。虽然惊讶,但这个庙确荒诞离奇地存在着。

在两座高架桥和一道防洪墙之间的夹缝中生存的庙,手稿

成长的经验会告诉我台湾有好多类似这样的庙,比如它可能在屋顶上或者人行道,但到底有多少种,我不知道,我想有一天我要回到台湾做这样的研究。

“无孔不入”指它跟城市空间或各种夹缝结合情况。我们可以看到在这么小的一个花园围墙这样一个小转角,也有一个庙塞得进去,当然它只能够让庙本身容身,庙的其他配件,金炉或者其他配件就放到马路的另外一边。

分开两旁的庙

“无神不拜”即万物皆有灵,万物皆可拜。台湾是一个信仰宽容度非常大的地方,我们一颗石头可以拜,一棵树也可以拜。一间庙中会供奉多位神祉,这是一个多神信仰的地方。也许不同的庙会因为争夺信众与势力范围有小小冲突,但对于彼此的信仰是非常尊重的,历史上鲜有因信仰本身而发生的冲突。

庙的管理员在台湾叫"庙公",通常不等于是庙主人。庙的搜集,即使小伙伴们透过谷歌信息与手机通信软件仍然是很随机性的,与庙主人或庙公的相遇也是不期而遇的,有些庙有遇到,有些庙没有遇到。

许多庙都处于一个占据不可建的基地、游走于法律边缘的违法建筑的状态,而庙主人(常常是一个集体而非个人)对自己的庙是违法建筑这事都是心知肚明的。我在现场拍照与绘图很容易引起他们的警觉心,很容易先入为主以为我是建管单位派来的人要来开罚单取缔他们。当我表示自己是建筑师纯研究时,下面这句他们嘴里说出的话我只有第一次听到时信以为真,第二次以后就更确定那是某种属于庙主人那个世代的说话术,跟你套交情,瞬间缩短心理距离,要你别惹事、别找他们麻烦的说话术。他们一听到我是建筑师后都不约而同地说了下面这句话:

“我有个弟弟也是建筑师。”

路旁的万圣公庙

最后讲到让人兴奋的一个章节就是“无奇不有”,这些庙是没有建筑师的建筑,没有设计师的设计。它们是台湾老百姓创意和智慧的展现。

台北市是临淡水河的都市,可是人们几乎感觉不到。因为每年七、八、九月的时候会有台风侵袭台北,所以河水会暴涨,台北人很久以前就建造了堤防,象是长城抵御游牧民族一样,把整个城市守得滴水不漏。

建立起这个堤防之后,基本上堤外所有建筑物都要离开这个危险的地方,唯一可以存在的就是临时的流动厕所和这些宫庙。为什么有一些庙可以留在河堤外?通常可能是神明托梦说它不想搬,或者是你在搬的过程中,发生了工程上的意外,或者以台湾求神问卜的方式,神明告诉你它不想搬。总而言之,这些宫庙被留在了在河堤外面。

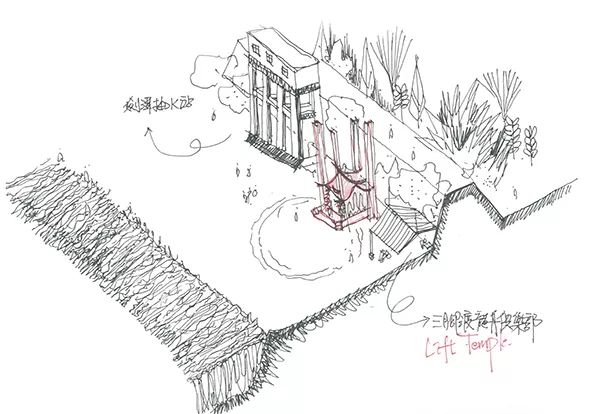

当河水爆涨的时候,当台风来的时候,这些庙该怎么办?有很多庙不想被河水淹,所以建它的人想出了一些方式。这座庙就是其中最高科技最费事最贵的做法,它直接把自己变成了一台升降机。基本大部分台湾庙主流最多还是混凝土做的,你很少能找到一个全金属的庙。

升降庙,手稿

这个大概是全金属庙里面最大气的,当台风来的时候,河水暴涨时候,它可以把自己升起来。我找到时候,它已经是一个非常有名气的庙,它是为数不多你可以在网络上找到的。我原来很好奇它是否能升得起来,在我做这个研究的过程中,确实遇到了台风,河水来的时候,它真的把自己抬起来了。

接着在这条河的对岸,刚刚如果是在右岸的话,现在是在左岸。在离它不远的地方,我们找到了最极致的寄生之庙。刚才看到很多庙都有各种不同的宿主,有些庙甚至不只一个宿主。这个庙之所以叫最极致的寄生之庙,因它加了轮子像夜市的摊车一般,可以寄生在台湾的任何地方,万物皆可为它的宿主。

打带跑庙

一开始我以为,它之所以和夜市文化结合在一起加了这个轮子,是要避免建管和城管的取缔。结果后来才知道它所面临的问题跟刚才的"升降庙"一模一样。刚才的庙面对河水暴涨的时候,采用的是高科技,用非常费事非常贵的垂直移动的方式解决这个问题。面对同样的问题,这间"打带跑庙"可以用一个低科技、省事、便宜的作法,水平移动的方式躲避洪水。差别只在于那个"升降庙"我看过它升起来,而这个"打带跑庙"五年来我从没看到它离开过原处。

庙的天性和个性

在我们记录寄生之庙的时候,会有这样很基本的格式。第一个是有照片,照片所描述的是事实,这间庙不是我们捏造的,不是设计师建筑师创造出来的。第二是根据调查事实,会有这样的一张图,不管是手绘或者电脑建的,这是去弥补照片所不能描述的事。因为我们照片使用量有限,所以还会有一个系统在描述庙的属性,这个属性分天性和个性。天性决定这个庙的分类,个性决定个别案例。

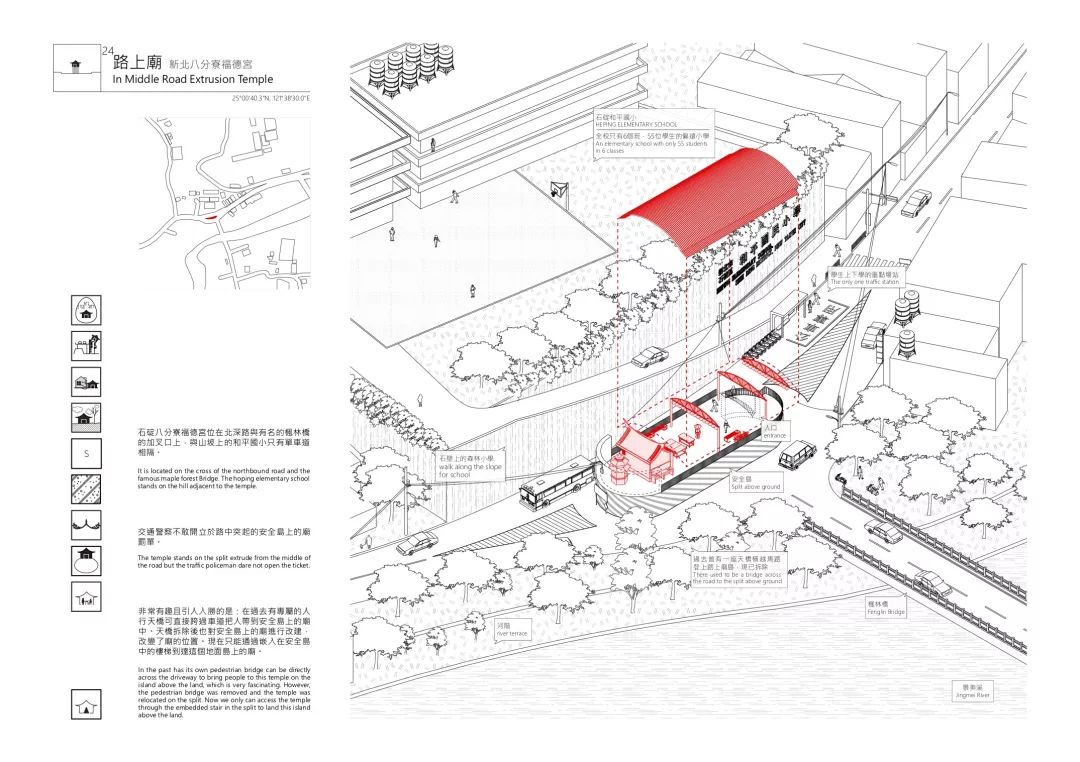

路上庙,线图。本文图片除特别说明外均为作者提供(可在澎湃APP内点击查看大图)

经过我们蛮久的讨论之后,理解到所有庙分为这两种,一种是生于都市之前,一种是生于都市之后。象是这个例子,为什么会出现在路中间,实际是这个庙在都市形成之前已经出现了,这是为什么庙会出现在路不同的位置。这个图一样,它不是设计出来的,它完全根据事实出来的。

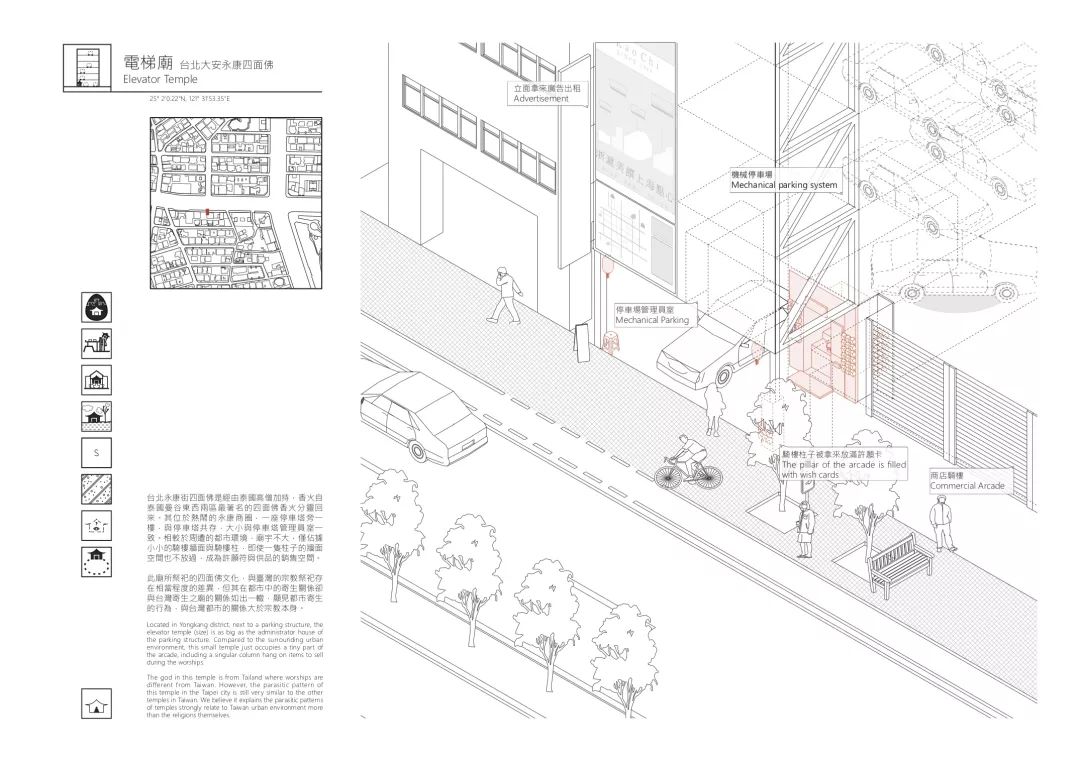

过去我们怎么分前现代都市和现代都市,事实就是是否有道路的介入。所以一旦有汽车道路使用,就是现代都市,会出现在庙中间必然建立在马路出现前。另外一种以结果而论,像下图这样的庙必须是一个合法建筑,必须等都市发展完之后,才会有这样的庙,这是都市之后的庙。我只是举这两个例子,但事实上绝大多数各种不同类型的庙,先以这个分法分开了。

电梯庙,线图(可在澎湃APP内点击查看大图)

讲到庙的个性,庙原本一个非常基本的配备,它有对应的开放空间举办庆典和活动,这就是庙埕。庙在都市演化的过程中,会逐渐丧失它自己的完整领域,我们可以看到这两个无论大小,无论多么畸形,它们都是保有自己的庙埕。很多庙在都市演化中失去自己庙埕时就会侵占人行道成为它们新的庙埕。小至建筑一个楼梯的旋转平台,大到整个人行道或者马路都会去侵占,马路会因为这座庙的存在退出一个角给它,它会侵占小区的入口,侵占这条马路。

延伸到马路对面的庙

我们收集了这么多庙,事实上我们也对它的尺寸做分类,从原先的梳理逻辑我们会分出九类,但最大这一级通常可以列进这个等级的时候,已经是文化大庙了,大概就是行天宫、龙山寺,不会是寄生之庙。所以最终我们只保留了八种尺寸。可以看到小到有像鸟笼或者狗屋的庙,大也有大到这种,它实际是一个宗祠,你可以比较它在屋顶上跟周边的房子比,它有多大。这个小绝对不是我们找到最小的庙,当然这个大也不是我们找到最大的庙。

小庙之一

台湾的造庙工业是一条非常成熟非常独立的产业链,基本不在建筑师搭配的产业线上。基本这些庙也不属于建筑师的范围,如果要造庙,建筑师的任务就是去请执照,把那个批准请下来,但建筑师的角色没太多实质的设计参与,而主要是走行政流程。

重要的是群组

这是我私人的研究,并没有政府或学术单位的支持,但有一大群人的帮助跟一小群人积极的投入。

一开始是从邻里开始,去观察那些原本被你视为理所当然的事物,就从你的生活周边开始。而且我讲到每个台湾人的邻里、社区都会有这样的庙,所以一开始从你的住家周边开始。

我家门前的庙修屋顶的时候,我也捐了一笔钱,所以我的名字会刻在庙上面。当然我捐钱最主要目的是希望神明保佑,让这件事情可以顺利地完成。我怎么去找呢?当我的几个朋友开始找生活周边的庙,我们会建立一个最基本的分类表,可是时间久了就不够用。必须开始大规模地毯式搜索。

就像寻宝前需要一张寻宝图,我们也要有自己的寻宝图或者猎场的地图。我们每周或者每两周在台北12个行政区田野调查,但最后成了全台湾的搜索,而不是只有台北。一开始是从台北的行政区内画猎场范围,约好一点半,大家从四面八方进入,四点半我们在集合点集合,一路上看到觉得有记录价值的庙,还没有出现在我们建立的分类表上的庙,就记录下来,最后我们到绿色的地方(公园)讨论。

当然这种方式非常“土法炼钢”,效率非常低,可是我们也只能这样开始。因为这些庙大部分是不会有人关注的庙,它们非常地域性,非常社区型。它们在大部分外人眼里没有价值,所以一开始我们必须透过这样的方法去寻找,但这种土方法是不可能持久的。

这些庙本身的特色对一般人来讲,不足以让它们出现在网络上讨论、流传,可是我们发现台湾民政局已经有把所有的庙,不管合法或非法的庙的地址都有记录在案。很多庙都是在谷歌大神看不到的地方,但谷歌这样的街景地图也已经帮我们节省了很多时间。我们搜寻地图的等级瞬间做了好几次的迭代,起初必须所有人进入“猎场”,现在不需要了。

这个活动每次都说周末大家来参加,可实际上当天到的有多少人不知道,就跟这场演讲当天有多少人,如果不登记报名的话不知道,所以大家在来之前先加入群组,如果那天到的时候真的确定有来,比如我在A区,你就不用过来,你就去B区或C区,这样让我们的搜索效率、搜索范围都提高了。

但真正关键的不是搜索,而是你加入这个群组。一旦你加入这个群组,就打破了田野调查空间上和时间上的限制。因为放假的时候,你回家过节或去外地出差,你就到非台北的地区搜寻了,而我也不需要再招集大家周末一起找,所以已经无时无刻都在田野调查了。这是这个时代的一大进展,不需要我本人走到每一个,见到每一个,找到每一个。如果不用这个方式,我最多也只能搜寻台北和新北这两个城市,可是没有资源找让我找遍全台湾,是靠通讯软件的进步,我才能够搜寻整个台湾。

寄生之庙何去何从

寄生之庙这个现象可以说世界少有,但不是台湾独有,事实上香港也有。香港因为面积比较小,能产生的数量和种类就跟着少,我还是有发现有四个特殊的品种只有香港有。这是既是师姐又是AECOM以前同事在香港自己开业的时候,用她的私人时间帮我做这个调查。同时,我们除了用通讯软体、谷歌大神以外,也有空拍(航拍)摄影。

这个群组大概有六七十人,如果我想的话,它可以破百人。但在大概找到第二年以后,我们在庙的品种上没有增加。再来,这么大的群组,愿意积极投入的还是少数人,所以如果我去扩大这个群组,事实上没有多大的意义。愿意积极参加的人,我就会开比较大的权限给他们。

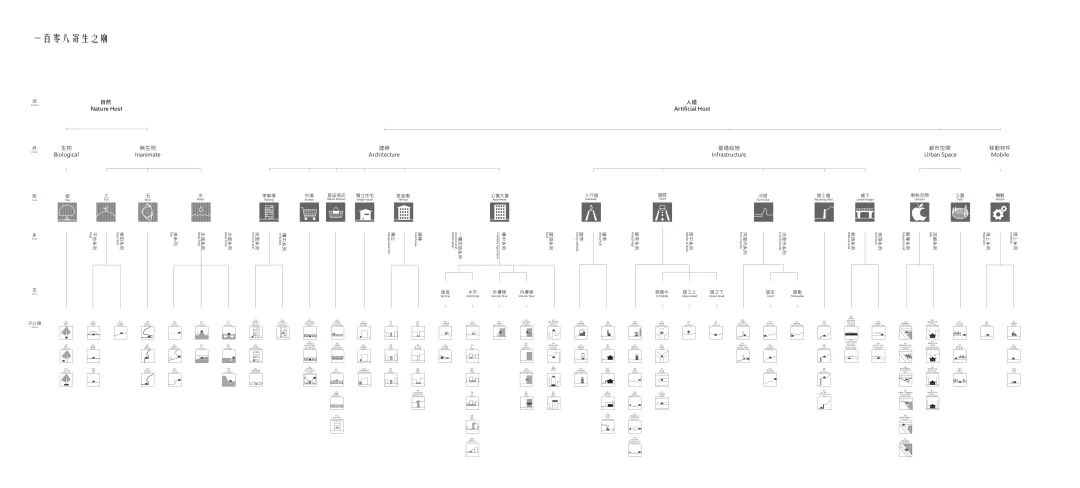

台湾这个“寄生之庙”图谱建立完,大概是108种。这本书画了36个案例,事实上有36组,有108个子分类。因为我们有限的人力物力,我们只能挑36个建模画图。而且幸好我们没画108个,因为那样的话,出版社也没有这个成本去出那么厚的一本书。

36组包含108个子分类的寄生之庙图谱(可在澎湃APP内点击查看大图)

这张表真正要代表这里每一个ICON都不是我们刻意设计出的,不是为了设计师为了博取版面设计出来的方案,在每个方案背后都有一个真实存在的庙,而且不只一个,大部分不只一个,很多类型在台湾有一两百,两三百个但同时也必须承认有少数种类是“孤例”。

这些庙的未来到底何去何从?会消失亦或继续以这种怪诞的姿态继续存活下去?

我自己对这件事情是完全悲观的。这些庙的消失不会是它们硬体上的损毁。因为在庙的硬体损毁物理破坏发生之前,使用它的族群,我祖父母辈前的族群,在祭拜这些庙神明的族群会先消失。并非只因信仰寄托与情感需求它们的那一代早随时间凋零,而是在当今社会生活在城市的你我,对于美好城市的想象里,没有它们的存在。

然而对它们的逐渐消失需要呼吁文资保存单位来对此现象急救?还是任其符合演化定律,自然淘汰,自然灭绝?你我皆清楚这些寄生之庙大多不是符合保存定义的文化建筑。我自己做这个研究,我并没有因此开始有了信仰。同样我也不是要求我们的年轻人,我们的下一世代去亲近宫庙文化。所以在这些庙的软件信仰部分 ”退神” 消失之后,这些庙的建筑硬件本身可能会被各种不同的新使用取代,我认为它可能不会在台湾都市继续存在下去。这些庙是在城市里面自然地代谢:该生则生,该灭则灭。

不是研究“为什么” ,只在纪录“是什么”

为做这本书有很多人帮助。我只能说题材是原创,构想上我确实受到了前辈的影响。

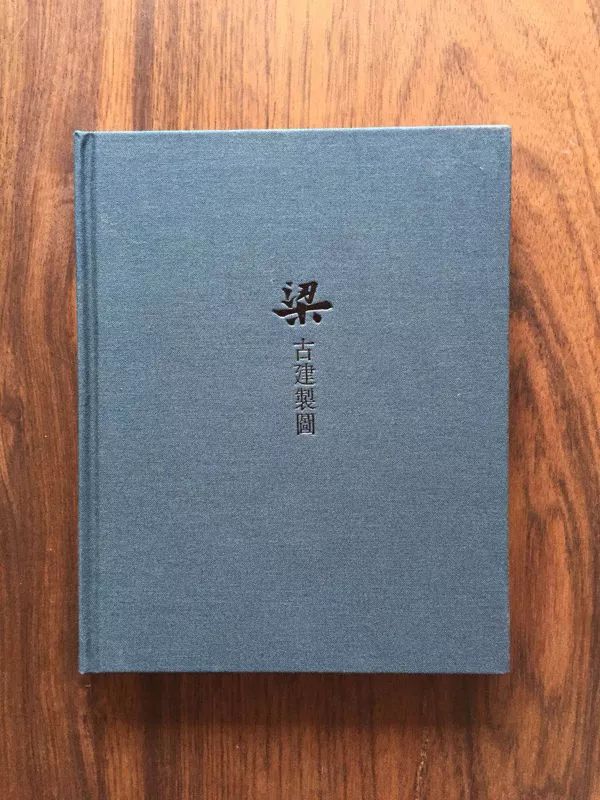

今天在座很多都是建筑背景人,知道梁思成和他的助手莫宗江进行田野调查所绘制的中国古建筑图。粱是第一代中国到西方学建筑学的人,他用西方图学的记录方式回头记录我们中国自己的建筑,因为过去中国的工匠盖房子并不是用今天设计院或世界上任何一间事务所流行的方式,他们是用标记的方式盖建筑。

梁思成和助手绘制的许多中国古建筑图被收录在这本《梁古建制图》中

他记录的这些建筑大部分都已经不存在了,今天怎么复原它?今日中西方的建筑师沟通的语言是平面、剖面、立面这些图。如果我们没有梁做的这套图的话,中国设计院的建筑师没有机会复原这些古建。所以这个记录到今天变成了一种语言,建筑师能够跟过去建筑沟通的语言。这本书给我最大的启示是建筑师的贡献很多时候并不在于你去设建造、设计什么伟大的建筑作品,而且你必须承认很多建筑师不设计建造建筑,造的孽可能少一点。

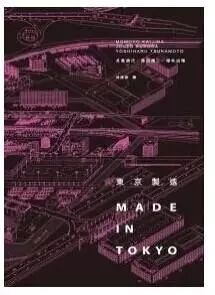

另外一位是我在哈佛时候的老师冢本由晴,刚才有说到2007年之后我一直希望去东京工作和生活,原因就是他那段时间在哈佛开了一门设计课,在做东京的市场。冢本在念博士生的时候,跟他的太太还有一个朋友做了这本《东京制造》,记录了非常多东京人为了在都市里生存制造的许多以建筑学院派标准来看并不模范的“烂建筑”。

冢本由晴著《东京制造》。图片来自网络

比如一个购物中心(shopping mall)屋顶上面加了一所驾驶训练学校。购物中心跟驾驶训练学校本身既无功能上的相关性,也无构造上的相依性,一点关系都没有,可是东京出现了很多这样的东西。为什么?那是东京人回应东京都市和东京生活所制造的产物。他收集了大约七十几个这样的对象,用这些对象组成了一个很像东京但根本不存在的都市,这件事情背后是什么?当然不是做图像创作这件事情。这件事情背后是在态度上,冢本选择了拥抱他所处的环境。

第三位是我在AECOM亦师亦友的同事筱原宽之,也是哈佛的学长,但他的辈分当我老师绰绰有余。他在杭州中国美院兼职的时候,带着他的学生做了城市自定义车这个研究。国内有非常多的小贩把二轮车和三轮车改造成他们营生的工具。这个二轮车或三轮车就是他们的店面了。筱原与他的学生们收集了大概27个这样的案例,这些老百姓所制造的产物,诉说的就是国内的老百姓对国内的都市和国内生活的一种常民响应。

我本人从来不是这些宗教空间的信徒与受众,我不是基于感性上对它们的侍奉与怀念,而是从理性上认知到对它们的不容忽视与重要,才会投入这么多的精力与时间记录它们。这好比一个研究爬虫类的专家,无论从外部看来他投入了多么多的精力与时间研究爬虫类,但当你涉及内部问题去问到他最喜欢的动物时,他回答你的可能仍是猫狗。

我为台湾都市的文化自觉性写下《寄生之庙》这本书,以庙为载体, 延伸到其外围,载体与其周边的结合正是台湾的都市基因。从我们的观点,这些庙在都市分类学上的意义大多是其周边赋予的,在建立如族谱般的分类表的田野调查过程中,吸引我们的不是庙本身,而是它所处的“环境” ,赋予这些庙在都市分类学上的意义。

书中庙的命名大部分是来自它的环境(宿主),只有少数昵称来自庙本身。我们将在台湾四处网罗、搜集、观察、纪录而来的庙——如寄生的生物一般的寄生之庙,对其宿主进行如生物分类般的分类。整个过程主要的工作内容是收集、描述、命名、分类、编目、绘图,关注现象与事实的个别性与独特性。而这所有的一切,不是换一个角度或视点看这些庙与这些城市切片,而是先从换一种表达方式切入,透过这样的解读与诠释,去表达存在这块土地上的事物与现象依然可以有其深度与独立性。如《清明上河图》还原宋代首都开封一般,这些纪录呈现的是台湾都市型态与生活样貌的浮世绘。

在这本书中,现象背后的本质:原因、原理、原则不重要,重要的是现象本身。

回归现象本身已存在的事实,无论归于城市之美或城市之丑,现象就是现象,所有不合理的事件与不合理的因子加总后,得到的最合理的结果。不用知道为什么,只因记录而知道:

这样的文化

这样的经济

这样的社会

这样的环境

这样的政府

这样的人民

林林总总加起来得到的就是这样的城市,这样的现象,这样的结果。

(本文整理自“城市漫步”夏季对谈活动“并非关乎著名建筑的建筑学VS城市考古学2.0”,经作者修订发表。)

相关展讯

赖伯威作品展·寄生之庙

时间:2018年8月4日 – 8月26日

地址:上海八号桥现代艺术基地(建国中路10号)

(本文整理自“城市漫步”夏季对谈活动“并非关乎著名建筑的建筑学VS城市考古学2.0”,经作者修订发表。)

规划问道

规划问道