李浩

城市规划博士,中国城市规划设计研究院邹德慈院士工作室教授级高级规划师,注册规划师。回望新中国城市规划事业发展的历史进程,反思城市规划工作的内在本质。国家自然科学基金资助(项目批准号:51108427,51378476、51478439)

2017年1月25日近中午时,有同事告诉我,郑孝燮先生于昨日傍晚(2017年1月24日18时05分)走了。闻听后,我一下子愣住了。因为在半年前,晚辈曾有幸前去拜访过郑老,当时郑老的精神还十分矍铄,虽已是百岁老人,但头脑清醒,肢体行动亦无大碍。噩耗传来,自是难以相信。然而,几个小时之后,微信上多个公众号相继有消息推送。这居然成了事实!

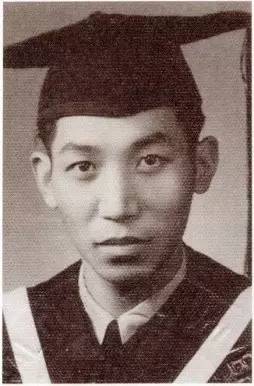

郑孝燮先生1916年2月2日(农历)出生于辽宁沈阳(图1),曾就读于交通大学唐山工程学院(1935~1937年)、中央大学(重庆)建筑系(1938~1942年),1942年7月大学毕业(图2)后,在重庆、兰州、武汉等地从事建筑设计和城市规划工作。新中国成立前夕(1949年8月),应梁思成先生之邀到清华大学建筑系任教。1952~1957年,在重工业部基建局设计处和二机部设计处工作。1957~1965年,先后在城市建设部、建筑工程部、国家建委、国家计委和国家经委的城市规划局工作。1965~1966年,任《建筑学报》主编。1971~1980年,任中国建筑科学研究院建筑师、城市建设研究所顾问。1980年以后,先后任国家城建总局、城乡建设环境保护部和建设部城市规划局/司的顾问。

图1 童年时期的郑孝燮

资料来源:郑孝燮. 征程拾韵——郑孝燮诗词选[R]. 2014. p1(回忆).

图2 在中央大学毕业时的留影(1942年7月)

资料来源:郑孝燮. 征程拾韵——郑孝燮诗词选[R]. 2014. p4(像集).

郑老是我国著名的古建筑保护专家和城市规划专家。1978~1993年,郑老曾任第五、第六、第七届全国政协委员,兼任城市建设组副组长、经济建设组副组长、提案委员会副主任等,期间参加了古建筑和历史文化名城保护的大量工作。早在“一五”时期,郑老曾参加太原等八大重点城市的规划评审工作;改革开放后,郑老曾任中国建筑学会城市规划学术委员会(中国城市规划学会前身)第二届副主任委员(1978~1981年)、第三届主任委员(1981~1985年 )等。

广为人知的是,1979年2月,郑老及时上书,保住了即将被拆除的北京德胜门箭楼;他提倡对城市的历史文化遗产实行整体式保护,是中国历史文化名城制度的主要倡议者之一;他是中国加入“保护世界文化和自然遗产公约”组织的提案人之一,为平遥古城等申报世界文化遗产做出了重要贡献。郑老与单士元先生及罗哲文先生一起,被人们称为文化遗产保护的“三驾马车”(图3)。2006年,中国城市规划学会授予郑老突出贡献奖(终身成就奖)。

图3 被称为“三驾马车”的三位古建筑保护专家在一起

右起:单士元(右1)、郑孝燮(右2)、罗哲文(左1).

资料来源:郑孝燮. 征程拾韵——郑孝燮诗词选[R]. 2014. p19(像集).

郑老常年在建设部大院居住生活,从我们单位(中规院)主楼后门出去,不消5分钟便可到达郑老的住处。由于位置的临近,在建设部大院、附近的甘家口大厦一带,特别是位于两者之间的一个社区活动场(增光路南侧),不时能够看到郑老的身影。2014年10月中规院60周年院庆之际,郑老还乘轮椅来院参加了学术报告会及集体留影等活动。虽说对郑老并不陌生,但作为晚生小辈,我谈不上对郑老有过多地了解。令人难忘的,只有2016年6月6日的一次登门拜访。

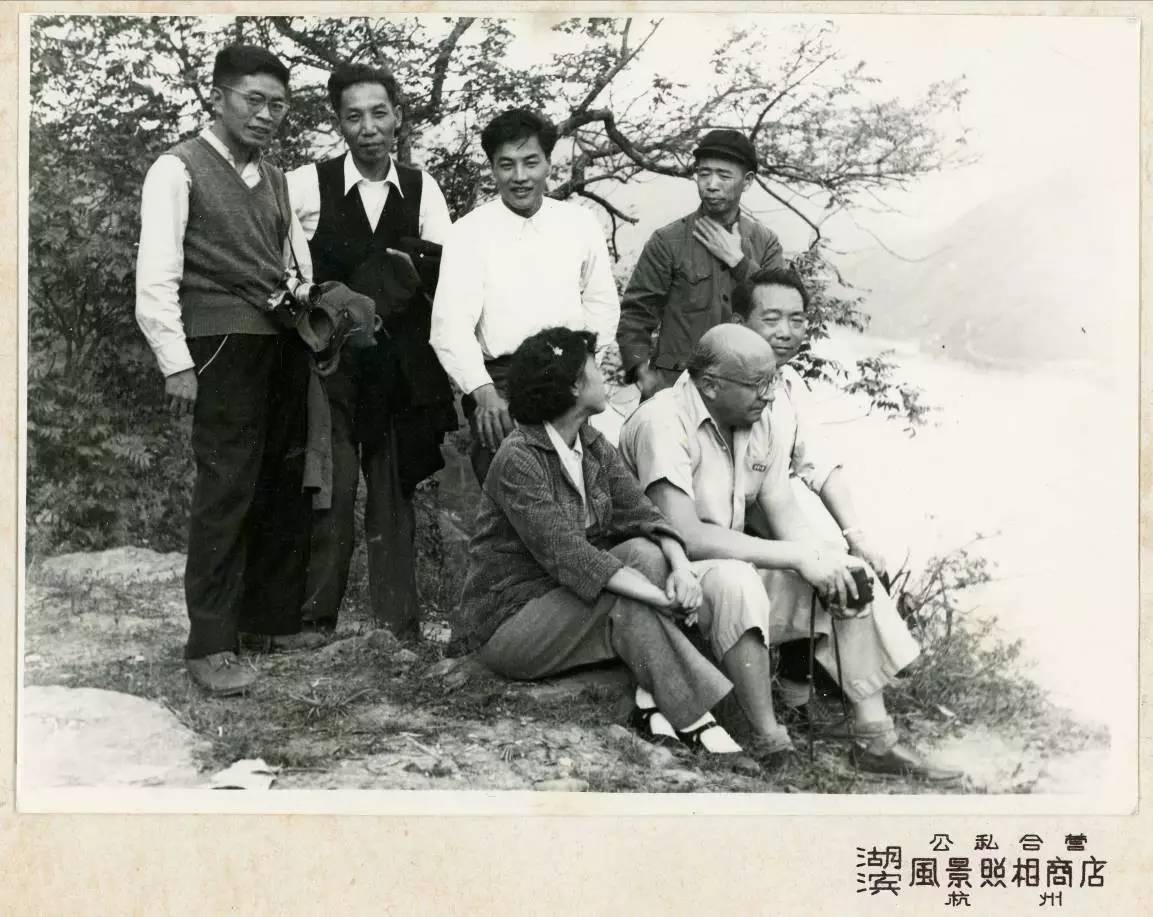

对郑老的拜访,是通过中规院离退休办提供联系方式,经由郑老的二儿子郑和平老师(中规院的退休职工)直接帮助而促成的。当我来到郑老家中时,郑老正在接待来自杭州的几位访客。我向郑老呈送了刚刚出版的《八大重点城市规划——新中国成立初期的城市规划历史研究》一书(图4、图5),以及其中有郑老的几张老照片(放大打印件)。当我翻开书中一张双页对开的大幅照片(图4,1957年6月城市设计院欢送苏联专家马霍夫回国留影)给郑老看时,他很快辩认出其中的鹿渠清、史克宁和程世抚(三人分别是城市设计院的正、副院长及一级工程师)等重要人物;看到我专门呈送的在杭州考察时的留影(图6)时,郑老更是随口说出:“这是在富春江,1957年,陪同波兰专家考察”。对此,杭州的几位访客很是吃惊,几十年前的事,郑老居然还记得这么清楚;她们还发现一个细节,郑老和波兰专家的合影照片是在杭州冲洗的,真算是有缘。后来我得知,郑老自己也保存有这张照片,故而记忆清楚;而对于同一时期的另两张合影(图7、图8),郑老则没太多印象了。

图4 给郑孝燮先生呈送《八大重点城市规划——新中国成立初期的城市规划历史研究》

注:2016年6月6日,北京市海淀区建设部大院,郑孝燮先生家中

图5 拜访郑孝燮先生留影

注:2016年6月6日,郑孝燮先生家中。

图6 陪同波兰专家在杭州考察(1957年9月)

前排(坐姿者)左起:城市建设部干部(左1,组织者)、萨伦巴(左2,波兰专家)。

后排(站立者)左起:周干峙(左1)、郑孝燮(左2)、高殿珠(右2)、警卫(右1)。

资料来源:高殿珠提供.

图7 波兰专家萨伦巴与中国同志合影(1957年9月)

前排左起:萨伦巴(左1,坐姿者)、贺雨(左2)、郑孝燮(右3)、周干峙(右1)。

后排:程世抚(左2)、高殿珠(左5)。

资料来源:高殿珠提供.

图8 城市规划工作者与波兰专家留影(1957年9月)

前排左起:谭璟(左5)、萨伦巴(左8,波兰专家)、程世抚(右7)、郑孝燮(右6)、周干峙(右3)。

第2排左起:高殿珠(左5)、张孝存(左6)、徐美琪(左11)。

第3排左起:赵光谦(右7)、张友良(右3)。

资料来源:高殿珠提供.

没过多久,杭州访客向郑老辞行。令我颇感意外的是,郑老居然亲自起身相送,并且执意不让他人搀扶,而是独自扶着手扶架,一步一步地,从书房送至客厅门口。对于一位百岁老人而言,这岂是易事?

送走杭州访客后,郑老在客厅落座,与晚辈继续交谈。期间,我重点向郑老汇报了开展城市规划历史研究工作的有关情况,郑老对此表示大力支持,并表示年轻人有此兴趣实在难得,要耐得住寂寞。在拜访郑老之前,我已准备有专门的访谈提纲,比如“参与八大重点城市规划评审工作的经历”“是否与苏联城市规划专家有过一些工作接触”“陪同波兰专家萨伦巴赴杭州考察的一些记忆”等,遂尝试逐一向郑老询问。遗憾的是,由于时隔太久等原因,郑老对这些问题已经没有太多记忆了,再加上之前郑老有起身送客之举,必然已感劳累,我也不便过于追问,本次访谈并未能深入进行。

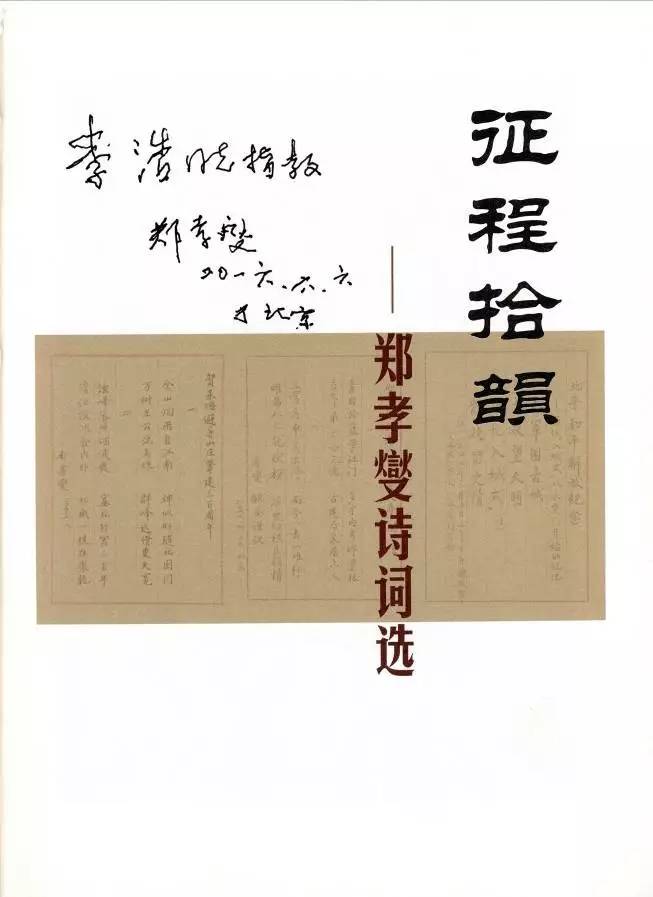

在临走之时,为勉励晚辈从事城市规划历史研究工作,郑老特意让儿子取来一本《征程拾韵——郑孝燮诗词选》,并亲笔签名留念。当时,郑老落座于客厅,前方并没有桌子等可供伏案,是郑和平老师找来一个托盘,双手捧举,给郑老以伏案。看此情景,我甚为感动,不禁热泪盈眶。手足无措之际,突然想到抓拍张留影(图9)。记忆犹新的是,当郑老写下赠言、签名和时间后,我赶快向郑老致谢,而郑老则说:“还没完呢”——他又继续写下了“于北京”三字(图10)。这个细节,让我感受到郑老是多么的严谨啊。

图9 郑孝燮先生给笔者赠书并签字留念

注:2016年6月6日,郑孝燮先生家中。

图10 郑孝燮先生签名赠书(《征程拾韵——郑孝燮诗词选》扉页)

近年来从事城市规划历史研究的过程中,我已拜访过数十位规划前辈,郑老是其中最为年长的一位。各位前辈的谈话实录,本月底即将正式出版(《城·事·人——新中国第一代城市规划工作者访谈录》第一、二、三辑。第四辑正在整理之中)。第一辑后记中特意有两张拜访郑老的留影。原计划该书出版后向郑老呈送,并再借机尝试二次访谈的。如今,已再无可能。

拜访其他老同志时,对郑孝燮先生也多有谈及。较多的说法是,郑孝燮先生从不过多与政治接触,没有走“当官”的路线,而是一门心思专注于专业技术工作,并有诗词创作之爱好。尽管郑老未曾有过相应的行政级别,但国家仍然特批他享受副部长级医疗待遇,这不仅体现了党和国家对老专家的深切关怀,也是对郑老业绩的一种肯定。另外,拜访郑老及与郑和平老师交谈中,我也留意到,在郑老家中,除了有护工照料之外,更有郑老的几个儿女常年轮流,时刻伴随郑老左右。我想,这可能是郑老得以长寿的两个重要原因。

送别郑老时,关于郑老生平的材料中写到:“郑孝燮先生为人正直,淡泊名利,胸怀坦荡,平易近人。在多年的工作生涯中,他无论从事教学还是从事研究,始终以国家的建设事业为重。他具有强烈的事业心和责任感,对待工作勤勤恳恳,一丝不苟,刻苦钻研,为我国的城市规划、古建筑和历史文化名城的保护事业呕心沥血,无私奉献,做出了重要的历史性贡献”。这是对郑老的准确和高度评价。

郑老是在101岁的高龄走的。对于他的离去,我们不应悲伤,而应感到欣慰。兹引用郑老于2014年1月4日所作《九十八岁老翁自说自语》,作为本文的结语:

沈沪唐渝兰汉京

人生旅途共此生

同天隔海美加远

后来居上喜蓝青

2017年2月4日送别郑老后,于北京

相关阅读:缅怀一代大师|2月4日我们送别郑孝燮先生

本文由《北京规划建设》2017年第2期刊发,为微信端授权首发,转载请联系本号。

规划问道

规划问道