导读

“人居三”这场全球城市规划建设领域规格最高、参与国家和人数最多的盛会,已经于2016年10月在厄瓜多尔首都基多市落幕。

图1:《新城市议程》通过现场的大合影

我国住建部部长陈政高率团出席,规划学会、北京/广州/武汉等城市规划机构代表、清华/同济等高校代表均参加了会议,石楠等专家发表了对人居三的解读评论。人居三核心成果文件《新城市议程》的不少关键词:公平、包容、韧性、参与……也已经通过各种媒介传播而广为人知。

但是,笔者发现,许多像我一样的年轻规划师对“人居三”以及“人居”系列大会的了解是比较片面、碎片化的。

思索后我认为有两个主要原因,一方面,人居大会二十年才开一次,前两次分别在1976年、1996年,在那个信息传播不发达的时代留下的痕迹不多,我们在国内能获取到的相关资料非常有限。另一方面,中国开始积极主动地参与国际事务,时间也不长,虽然规划行业一直是积极开拓、走在前面的,我国也非常重视和全程参与了“人居二”,但联合国大会、人居署等名词总体上离我们的日常规划工作还是有一定距离的,在我们脑海中的形象有些模糊。

所以,这列人居三的“一站式”介绍列车,就让我们回到最初的起点,从二战出发吧。

一、联合国是什么?

是一个世界各国进行沟通对话的平台。

1945年二战胜利后,罗斯福、丘吉尔和斯大林宣告要建立一个国际机构来维持世界和平与安全。首批签署《联合国宪章》的成员国有50个,今天发展到193个,全球195个国家已几乎全部加入。其《宪章》宣布联合国可就人类在21世纪面临的一系列问题采取行动,主要包括维护国际和平与安全、保护人权、提供人道主义援助、促进可持续发展、维护国际法。

图2:一位印度籍联黎部队维和人员正在监测以色列和黎巴嫩之间的边界线

联合国大会是联合国主要的审议、政策制定和代表机关,下辖我们熟知的开发计划署、环境署、人居署、粮食署、难民署等运作机构。人居署是联合国系统内所有城市化和人居问题的接口机构。不同于开发计划署、难民署等初始机构,人居署是在“人居一”大会后成立的,其历史不到40年。

了解联合国的性质和宗旨可以帮助我们认识到,为什么人居大会二十年才开一次——城市发展变化是长期现象,这一工作的即时性和紧迫性与政治调解、难民救助等关键工作有一定差别;为什么人居大会的准备过程是一个充满博弈和协商的过程——世界各国的发展阶段、对城市化的关注点有巨大差异,想达成共识极度不易。

二、人居大会是什么?

是全球共商城市化挑战应对策略的联合国高级别峰会。

■ 人居一

1960年代以来,由于城市经济前景的向好和农村地区的极度贫困,全球城市人口进入激增进程。快速的城市化进程也伴随着贫民窟、棚户区、城区无序蔓延等负面影响,这些问题在发展中国家尤为迫切。许多政府开始寻求重塑城市化秩序的方法,然而这些问题并未进入当时主流的国际讨论中,对于城市化基本的概念认知和共同术语都未形成——此时全球2/3的人口仍居住在农村。

有感于城市化问题的愈加重要与迫切,联合国大会决定召开以“住房与城市可持续发展”为主题的全球首脑会议。1976年“人居一”在温哥华召开,132个国家参会并分享了他们关于城市化的经验和困惑,会议通过了《温哥华人居宣言》及其行动计划。这次会议还决定于1977年12月成立联合国人类住区委员会,即联合国人居署的前身。

图3:1976年5月,人居一开幕式现场

《温哥华人居宣言》明确了应形成全面综合的策略应对城市化问题,要求各国制定国家战略和政策,解决土地使用和土地权利、人口增长、基础设施、基本服务、提供适当住房和就业等问题,同时考虑社会维度以及弱势群体和边缘人群的需求。

人居署前任副执行干事Daniel Biau这样评价:“人居一最重要的作用是对城市化问题敲响警钟。它提出应采取大胆有效的人居政策和空间规划策略(而不是放任城市无秩序地自发生长),并对一个国家的人居政策应包括的要素作出了定义。《温哥华行动计划》中对于国家住房政策和土地政策的建议今天来看也是十分优秀的。”[1]

英国皇家规划学会前主席Cliff Hague写道:“人居一卓有成效地巩固了专业人员在城市发展进程中的角色。”[2]

而关于“人居一”的不足,Daniel Biau反思道,“最值得商榷的是关于机构建设的那一章节,文中提出建议各国成立专注人居方向的行政机构和金融机构,后来的实践并不成功。”[1]

《Habitat’76》的作者Lindsay Brown总结:”人居一受到最多批评的是其眼光局限在国家政府层面的行动,对地方政府重视不够,也缺乏与非政府组织的双向沟通。”[3]

■ 人居二

1996年,“人居二”在伊斯坦布尔召开。在此之前,1992年于里约热内卢召开的联合国环境与发展大会是可持续发展历史上的里程碑。“人居二”吸纳了许多里约会议的观点,将可持续发展列为人居署的优先工作,并提出了关于可持续城市化的目标。“人居二”通过了《伊斯坦布尔人居宣言》及《人居议程》,确定了人居署的两个主要工作目标:确保人人享有适当住房;保证在全球城市化进程中人类住区的可持续发展。

图4:人居二大会现场

“人居二”广受称赞的方面主要包括:

1)在争议和阻力中坚持提出住房权应作为一种基本人权(至今有100多个国家将住房权纳入宪法保护)。

2)与里约会议形成了良好的衔接关系,成为可持续发展理念在城市层面的实践指导书。

3)创新性地提出了“城市治理”的理念。“在当时治理(governance)在联合国还是一个禁词,但所有成员国一致同意城市是需要由政府和非政府协同‘治理’的。”[1]

4)扩大合作范围,邀请了地方政府、民间组织、学术界、私营部门等参与讨论,提倡各利益相关方共同合作解决城市问题。

此后二十年中的批评声音则主要包括:

1)仍未形成具有约束力的协定文件,无法对各国行动形成实质影响。

2)在实施、监测、目标和政策执行方面作出的努力不足,“对《人居议程》进展的跟踪评估尤为乏力”。[4]

3)对非政府组织参与的推动流于理念和口号,对现实帮助甚微。

或基于主观取舍,或基于客观限制,真正将其在大会上作出的承诺付诸实施的国家不多,其中一些后来又解散了他们为实施“人居二”而设立的地方政府机构。在5年后的《新千年城市和其他人类住区宣言》中人居署总结道:“我们发现尽管各国政府不断努力,许多国家的总体人居状况仍在恶化。在许多地方普遍的贫困仍是实现可持续发展的障碍。”[5] 此后人居署也更多地将关注重点放在了贫困人口援助上。

三、人居三是什么?

是站在一个人类历史重要节点上迈向新纪元的第一步。

又是一个二十年。今天全球城市人口数量在历史上首次超过了农村人口,占到54.5%左右,城市以2%的土地面积创造了70%的GDP,也产生了70%的温室气体、70%的垃圾、超过60%的能源消耗。

这一次人居大会代表着在人类栖息方式发展演进的一个分水岭的时刻,人类对于未来自己最主要的家园——城市的可持续发展思考,所以获得了广泛持续的关注和最终167个国家、3万人参会的好成绩。

图5:基多城市景象

“人居三”提供了一个可能的机会,使国际社会针对未来二十年的城市化挑战和机遇取得共识,并将最终的成果凝聚于《新城市议程》中。

然而,像前两次一样——共识太难了。从整个准备过程中,一直到会后,在以下几个问题上出现了较大的争议:

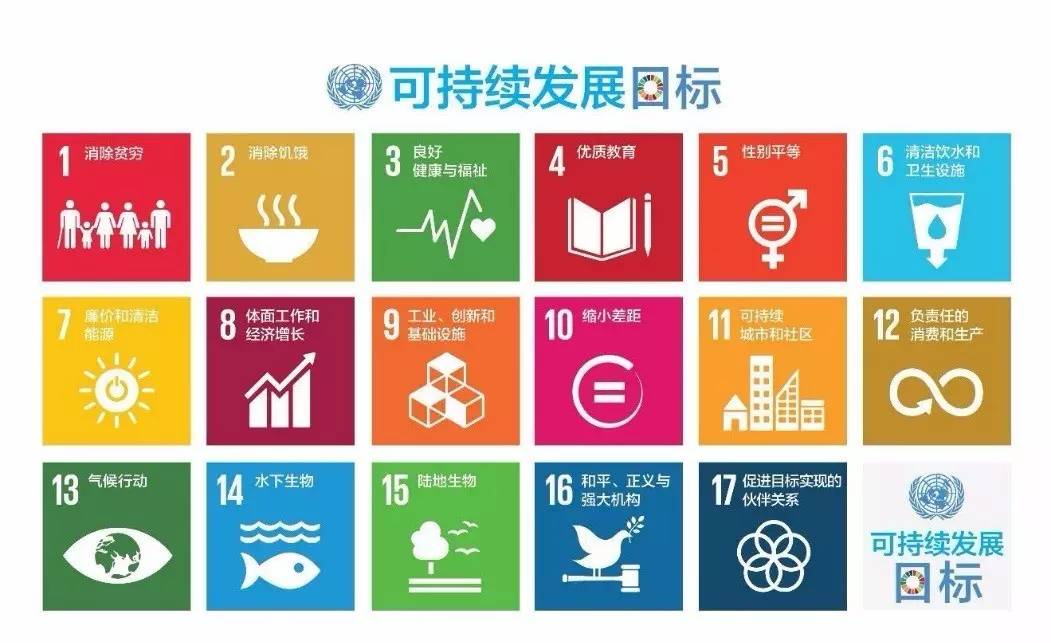

1. 外部问题——《新城市议程》与SDGs、巴黎协定是什么关系?

正像“人居二”与里约会议一样,人居署必须回答,它的这次会议与同时期的其他联合国重大会议和成果是什么关系?2015年通过的2015-2030可持续发展目标(Sustainable Development Goals,简称SDGs)和《巴黎气候变化协定》是当前阶段联合国在可持续发展领域的两个最重要的成果。

SDGs与人居会议素有渊源:1996年的《人居议程》为2000年通过的“联合国千年发展目标MDGs”奠定了基础和预构建了平台。MDGs的时效是2000年-2015年,取代它的即是2015-2030发展目标SDGs。所以SDGs与《新城市议程》能否继续相互呼应协作,也是备受关注的。

SDGs在第11条“建设包容、安全、韧性、可持续的城市和人类住区”直接将城市作为了一个子项。而根据城市和地方政府联合组织的报告,事实上SDGs所列169个目标中有90个都是需要城市政府来实现的。在人居三会前,许多人表达了期待,如联合国可持续发展方案网络的负责人Jessica Epsey表示,“新城市议程应该是实施SDGs这座大厦的‘脚手架’。”[6]

图6:联合国2030可持续发展目标

《巴黎协定》则是这三个文件中分量最重,也是最聚焦于单一问题的。它是继《京都议定书》后第二份有法律约束力的气候协议,提出了本世界末将全球平均升温控制在工业革命前的2摄氏度以内的目标。排放全球70%温室气体的城市同样是完成巴黎协定任务的关键,除了150国的领导人外也有近千名世界各地的市长出席了巴黎气候大会并承诺大力减排。

可见,SDGs和《巴黎协定》都认识到城市是实现其目标的关键行动主体,并希望《新城市议程》成为其目标理念付诸地方实践的路线图。而《新城市议程》最终文本中对此的回应,引发了两方面的评论意见。

人居三秘书长Clos在闭幕式上说,“《新城市议程》是SDGs的延伸”。[7]

国际可持续发展研究院专家Delia Paul认为,“除了与SDGs的第11条呼应,《新城市议程》在序言中提出的结束贫困和饥饿、减少不平等等目标也是与SDGs一致的,在最后一部分明确提出加强与SDGs在后续跟进和评估方面的有效联系。这是很好的信号。”[8]

C40城市气候领导集团执行董事Mark Watts说:“《新城市议程》将《巴黎协定》作为前提并引用了其长期目标,表明人居署认识到气候挑战对于城市的重要性,他们将推动韧性城市以应对气候变化及其他灾害作为未来城市发展的关键范式之一,这将带来了巨大的机会和潜力。”[9]

另一部分人则认为《新城市议程》仍有所欠缺。联合国长期观察员Felix Dodds给出了相当尖锐的批评:“我们中许多人都认为《新城市议程》应该是SDGs和《巴黎协定》在区域和城市层面的补充,而现在它是个大而全的东西。人居署希望《新城市议程》和其他两个文件平起平坐,这太难了。“[10]

世界资源研究所的专家Holger Dalkmann认为,“《新城市议程》没有说清楚怎么与其他两个文件协同实施。不是每个国家都有那么多人手来跟进这些工作。”[11]

人居三合作伙伴大会副主席Shipra Narang Suri表示,“大家都有点对各种‘议程’感到疲劳了。“[12]

其实,关于这个问题的争议正反应了城市问题的重要性成为公认。赞同者对《新城市议程》带来的机会寄予厚望,而批评者主要担忧的是《新城市议程》因为没有与其他重要文件建立更加直接和充分的联系而难以顺利实施,其出发点都是希望城市能作为关键行动主体,去真正地拥抱变革,实施转型,引领人类向更加公平、可持续的方向发展。

虽然《新城市议程》的最终稿可能还不够完美,但一个信息是明确的——谁主导了全球的城市发展思想,影响了城市行动实践,谁就将引领未来。

2. 内部问题——市民权是普世价值吗?人居署何去何从?

在《新城市议程》文本制定的讨论过程中,争议最大的两个问题分别是关于“Right to the city”条款以及人居署的角色定位和未来作用。这两个问题的争辩是如此激烈,试图达成妥协的努力一次又一次失败,直至距人居三大会仅一个月之遥时,通过一场长达38小时的马拉松式不间断谈判,才终于形成定稿。

Right to the city,《新城市议程》官方译作“城市权”,吴志强[13]认为不准确而改为“进城权”,本文在这里提出第三种建议译法“市民权”,来源于列斐伏尔1967年提出的概念,涵盖了一个人进入城市、居住在城市、参与城市生活、平等使用和塑造城市的权利。“市民权”的主要捍卫者之一就是著名马克思主义地理学家大卫·哈维,哈维更进一步认为,市民权是一种被忽视的集体权利,也是一项基本人权,要获得这种权利必须进行激进的反资本主义斗争。

图7:发生在南非的抗议活动

21世纪以来,市民权的运动在国际上风起云涌,拉美是其最大阵营,巴西、厄瓜多尔都将市民权写入了宪法。此次人居三大会,拉美国家及一些民间团体力挺《新城市议程》写入这一权利,他们为贫民窟、弱势群体、难民、强拆、公共空间私有化等问题大声疾呼,打出了Citiesfor people, not for profit的标语,这句话或许可以译为:城市(包括房子)是用来住的,不是用来炒的。

美国、欧盟、俄罗斯、加拿大、日本、印度迅速提出反对意见,他们认为当前市民权仅是一种思潮,并未得到国际人权法的承认。除此之外,这些国家各自有着其他的反对原因,例如,市民权理念强调贫民窟居民和移民也应享有同等权益,这对于有数百万贫民窟居民的印度以及饱受难民问题困扰的欧盟来说都意味着更大的压力,更别提还有一个国家新上任了一个签署穆斯林入境禁令的总统了。

整体来看,由于市民权直接或间接地挑战了资本和利益主导城市发展的合理性,形成了泾渭分明的支持派和反对派。

图8:一位可能对市民权持反对立场的国家元首

这一次拉美顽强地坚持到了最后。《新城市议程》在共同愿景中强调,每个城市居民应当不受任何歧视地平等享有适当住房/就业机会/安全的粮食、水和卫生设施/教育/基础设施/能源/空气质量/公共空间等公共产品和优质服务,以及安全和平等的公众参与渠道,不能让任何一个人掉队。将“市民权”写入这个级别的国际议程,是历史性的突破,尽管终稿的措辞有所淡化,从“我们承诺”到“我们致力于”最终变为“我们共享这一愿景”。

这场博弈使我们看到,以人为本、公平普惠成为国际城市发展领域的关注焦点。以资本为动力、以利益为标杆的土地开发和空间发展模式在盛行一时之后遭遇了发展中国家和不发达国家的广泛抵抗,以广大人民需求和权益为中心的城镇化范式有可能成为历史的新方向。我国当前的新型城镇化将发展重心从规模转向质量、从经济效益转向人民福祉,着重关注农民工市民化、城乡一体化等问题,也是符合这一进程,甚至有望引领这一进程的。

《新城市议程》的另一个争论焦点,关于人居署的机构问题,背后则隐含更多国际政治的角力,就不展开叙述了。简单来说就是,77国集团(代表发展中国家的利益)倡议强化人居署的作用,由人居署主导人居三的后续实施工作,并扩大机构和增加理事会成员。美国、日本等人居署主要出资国、理事会现有席位的持有国则提出反对。

最终77国集团做出了妥协,其意见“强化和增强人居署的使命”在最终文本中被“提升人居署的效力”代替,人居署的作用也仅表述为“联合国系统内可持续城市化和人类住区问题的协调中心”。

而发达国家的妥协则是承认人居署的机构问题是可以纳入会议讨论范围的。在人居三大会后,人居署的治理结构和财务能力将接受独立评估。

3. 主体问题——谁来制定?谁来实施?谁来监督?谁来评估?

人居三秘书长Clos在联合国官方刊物上刊文写道:

“人居三的筹备过程本身已经成了这次会议最有价值的遗产,它是人居会议史上的包容性标杆。在过去两年里,联合国系统、利益相关方、合作伙伴、地方和区域政府以及各成员国共同讨论了如何打造新的城市时代。这是第一次将国家层面以下的各级政府视为特定机构纳入协商过程,是国际城市治理运动的里程碑。”[14]

地方政府谋求在决策制定过程中获得与国家政府同等的尊重,这是一个已坚持多年但难度巨大的诉求,他们和非政府组织在《新城市议程》制定过程中能走到最后都是相当不易的,过程中也经历了多轮舌战。

最终地方政府团体提出的加强国家和地方政府工作联系、建立跨行政边界的大都市区治理主体、立法促进更先进的市政融资等提议都在《新城市议程》的“城市治理结构的建设”一节被完整采纳了。《新城市议程》还肯定了以GAP(合作伙伴大会,一个各民间利益相关方组成的团体)为代表的非政府组织所做的“宝贵的贡献”,这一成果被称赞为“多边主义的大胜利”。

但这还仅仅是文件制定过程的结束,未来的实施才是重头戏。悲观情绪的来源有多种,例如,仅有厄瓜多尔、委内瑞拉、莱索托的国家元首出席了人居三,与预期的十多位差距较大。又如,在这个多事之秋,人居署较大的出资国之一挪威就已声明需要援助国内新接收的难民而削减了资助。再如,虽有数百位市长出席了人居三,可是不止一个人在发言中强调,尽管他们很愿意实施《新城市议程》,但只有在获得额外的经费和增加机构人手的前提下才有可能。

好消息是,也有许多国家已经作出了实施承诺并推出具体措施。德国宣布了一个旨在减少城市拥堵、交通事故和空气污染的大型城市行动改革计划。欧盟提出了三项举措:推动通过《欧盟城市议程》;推进欧盟城市与中国、美国等11个国家的城市间合作;建立全球统一的城市化统计度量标准。许多民间组织也表达了积极的实施意愿。

图9:《欧盟城市议程》的12项重点主题

关于后续到底怎样监督和评估《新城市议程》的实施过程,当前的计划是联合国秘书长办公室将从2018年开始每4年公布一次《新城市议程》实施进展报告。2018年的报告是否能够设计出一套各级行动主体分工明确的实施监测机制,将成为下一阶段的关注焦点之一。

通过这些人居三背后的故事,我们既看到了联合国一直以来都是一个充满争议和妥协的舞台;也看到了当前国际城市发展领域的不同思潮有着激烈的交锋;还看到了每一句话、每一个进步的理念能最终出现在《新城市议程》中,向全世界推广,都是那些坚持信仰的人们在背后不懈奋斗的结果。

虽然人居三的求索之路并非一帆风顺,赞誉与批评并存,共识与分歧交织,最终形成的《新城市议程》还是令人激动、具有说服力的。它是在尽力协调下形成的一个能令最多人满意的最优结果。它的勇敢和创新无疑将激励城市问题研究者和工作者捍卫其事业,推动其实施。它将影响全球各地的相关政策框架制定,也将触发大量关于当前和未来城镇化模式的研究、实践和反馈。

城市的未来势不可挡,我们即将,或者已经,生活在一个planet of cities——“城市星球”之上。

参考文献:

[1] Biau, D. (2016). Whatdid we learn from Habitat I and II?.Cities Today. Retrieved 6 March2017, from https://cities-today.com/learn-habitat-i-ii/

[2] Hague,&刘宛. (2009). 伊斯坦布尔之路:“人居Ⅱ”大会对规划师和建筑师的挑战.国际城市规划, 24(S1), 25-2.

[3] Brown, L. (2017). What can HabitatIII learn from Habitat I?.Citiscope.org. Retrieved 6 March 2017,from http://citiscope.org/habitatIII/commentary/2016/10/what-can-habitat-iii-learn-habitat-i

[4] adelphi and Urban Catalyst,.(2017). Sustainable Development Goals and Habitat III: Opportunities for asuccessful New Urban Agenda. Retrieved from http://www.citiesalliance.org/sites/citiesalliance.org/files/Opportunities%20for%20the%20New%20Urban%20Agenda.pdf

[5] United Nations,. (2001). S-25/2. Declaration on Citiesand Other Human Settlements in the New Millennium.

[6] Scruggs, G. (2016). SDGs review offers potentialpreview of how to track New Urban Agenda. Citiscope.org. Retrieved 6 March2017, fromhttp://citiscope.org/habitatIII/news/2016/07/sdgs-review-offers-potential-preview-how-track-new-urban-agenda

[7] Clos, J. (2016). Closing Statement of Third UnitedNations Conference Housing and Sustainable Urban Development. Speech, Quito.

[8] Paul, D. (2016). Governments Adopt New Urban Agenda |SDG Knowledge Hub | IISD. Sdg.iisd.org. Retrieved 6 March 2017, fromhttp://sdg.iisd.org/news/governments-adopt-new-urban-agenda/

[9] Scruggs, G. (2016). Where does the New Urban Agendapoint on localizing climate action?.Citiscope.org. Retrieved 6 March 2017, fromhttp://citiscope.org/habitatIII/news/2016/09/where-does-new-urban-agenda-point-localizing-climate-action

[10] Dodds, F. (2016). Is Clos killing UNHabitat?.Blog.felixdodds.net. Retrieved 6 March 2017, fromhttp://blog.felixdodds.net/2016/07/is-clos-killing-un-habitat.html

[11] Question of the Day: What are the biggest obstacles toimplementing the New Urban Agenda?. (2016). Citiscope.org. Retrieved 6 March2017, from http://citiscope.org/habitatIII/commentary/2016/10/question-day-what-are-biggest-obstacles-implementing-new-urban-agenda

[12] Habitat III: The best chance to make the SDGs count?.(2016). Citiscope.org. Retrieved 6 March 2017, fromhttp://citiscope.org/habitatIII/news/2016/05/habitat-iii-best-chance-make-sdgs-count

[13]吴志强. (2016). “人居三”对城市规划学科的未来发展指向. 城市规划学刊(6).

[14] United Nations,. (2016). Habitat III Is the Citizens’Conference of the United Nations (pp. Vol. LIII No. 3 2016). UN Chronicle.

[15] 姚新立.(2016). 城市权力:从大卫.哈维到中国城镇化问题.价值工程(29),237-239

图片版权:

图1、图5. habitat3.org

图2、图6. www.un.org

图3. Erol Baykal/City of VancouverArchives

图4. http://www.cronologiadourbanismo.ufba.br

图7. Richard Pithouse

图8. www.cnn.com

图9. URBAN Intergroup

伍毅敏:北京市城市规划设计研究院,首都区域空间规划研究北京市重点实验室

相关阅读:

【新闻】我院代表团在“人居III”大会上出席“国际大城市规划机构全球网络”联盟成立仪式

规划问道

规划问道