作者:隔溪山(本文获作者授权)

・・・・・・

“暮春三月,江南草长,杂花生树,群莺乱飞。”

这段文字出自南朝丘迟的《与陈伯之书》,丘迟通过对自然景致的描绘企图勾起投靠北魏的大将陈伯之的思乡之情,以达到劝降的目的。丘迟时任永嘉太守,诗中所描绘的景致据信正是永嘉楠溪江。在丘迟之前任永嘉太守的,是更为有名的王羲之与谢灵运。王羲之喜鹅,至今尚可见当地洗衣盆把手刻作鹅项状。谢灵运被后世称为山水诗始祖,怕也少不了楠溪江的感召。

楠溪江狮子岩

和许多人一样,我是首先通过陈志华先生的文字了解楠溪江的。在脑海中想象了无数遍那山水之间耕读人家屋瓦相接的景象,然而在浙江别处的游历提醒我这只可能是想象而已。事实是,在这里的大部分村落,总是要小心地举起相机调整角度以将那些高耸的水泥房子裁割出景框。如果说村落现状已是一种拼贴般的混杂状况,那么一系列挑选删减的照片无疑是不得已而为之的再次拼贴,不为唤起乡愁,只为再现脑海中的想象。

我到达楠溪江的时候,换作农历已是五月廿六,时值仲夏,已非暮春,正是杨梅成熟的时节。杨梅在当地叫作“楠”,溪水因之而名。从温州出发,渡过瓯江,自永嘉县城溯流而上,山势渐变陡峭,到了坦下村一带江水分为两支,西侧较细的称作小楠溪,东侧为大楠溪。沿大楠溪继续上行地势竟渐开阔起来,在中游形成一片平坦的土地,楠溪江一带面积最大的两座村落——岩头村与芙蓉村便坐落于此。

楠溪江中游民居有着区别于其他浙江民居的显著特点。这里的村落为御敌与防洪大都对外建有寨墙,因此内部住宅间较为开放。住宅大都为三合院,少数为四合。中间的庭院往往面积很大,如若用地紧张常舍弃两侧厢房,先保证院落的宽广,不同于浙西山区在紧凑的用地条件下出现的幽暗天井。主屋面阔常为三或五开间,多者甚至十多开间。这使得围合的院落呈现出扁长方形的样貌。院落铺地多为河滩卵石,基座也由卵石以“人字形”上小下大堆砌。墙体基本为竹篾泥墙和砖墙,当为竹篾泥墙时,穿斗式的木屋架往往暴露在外,为了保护暴露的屋架,屋顶在山墙面出挑深远,再加上屋面两端显著的升起,使得屋顶格外轻盈。不远处的温州饱受台风之苦,然楠溪江因重重山岭阻隔,竟很少受到台风的侵扰,这也为轻盈屋顶的存在创造了可能。

岩头村一住宅,注意材料的不同与挑檐远近的关系

虽无台风之虞,楠溪江却摆脱不了亚热带季风带来的频繁降水。或许因此,这里的滴水多为方形,如一排盾甲结结实实的挡在飞椽之前,使得屋面远观轻盈而不轻薄。除却显著的升起,这里还保存有许多江浙少见的做法,比如多层出挑的丁头栱、起结构作用的下昂、撩檐的上昂、阴角的垂莲柱、木制的抱鼓等。

丁头栱、上下昂、方形滴水与瓦当、垂莲柱

以上可算是些粗浅的总体印象,下择三日考察之要,分章细述之。

◼︎池与岩

西岸、芙蓉、岩头、苍坡

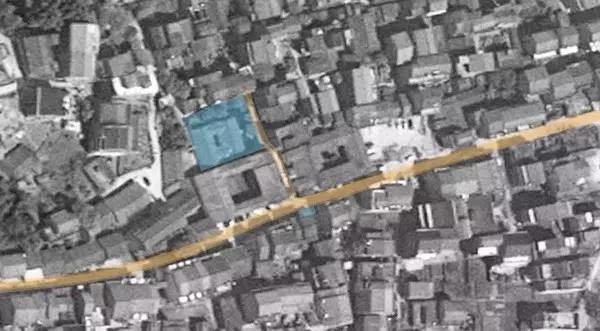

西岸村是我第一个考察的村庄。其与北面的下日川村因离楠溪江上有名的狮子岩景致较近而吸引观光客前往。沿主街步入西岸,发觉已几乎无传统住宅保留而略感失望,但村中心的文岩祠却给了我一个惊喜。文岩祠大门所面岔路与主街呈近九十度交角,两街交接处的一座三官庙似乎提示了这条岔路的重要性。

文岩祠、三官庙与主街的关系

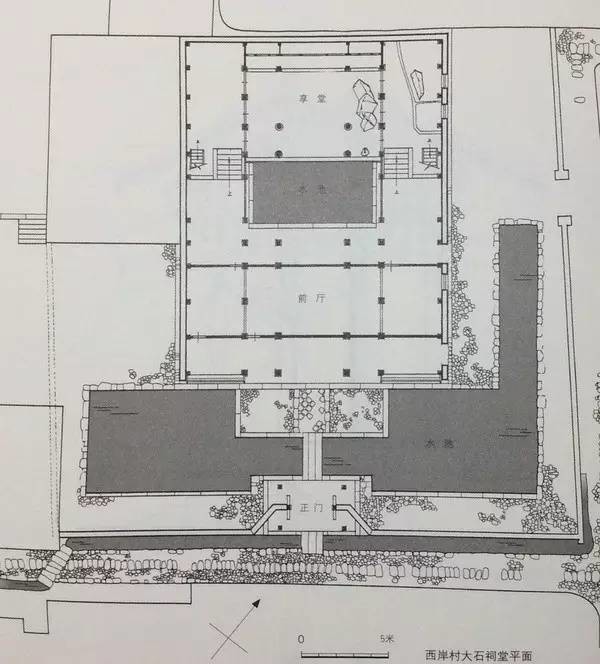

沿岔路步入,围墙上的花窗凸显着这栋建筑的不同。来到正门前,木制的抱鼓与五出挑的丁头栱诉说着它的地位。步入正门,惊喜才刚刚开始。面前是一座水院,前厅月台与正门间以石板桥连接。前厅面阔五间,两次间最狭,两梢间仅略短于明间并设有临池的美人靠供停歇赏景。

穿过前厅,后部的享堂基座与之有一米五的高差,前厅后堂与两侧厢房又围合出一个水院。只是这个水院不同于前面的开阔明朗而是狭长幽暗。两侧厢房扮演着楼梯间的角色。享堂临水池一面同样设美人靠,上可望前厅瓦顶,下可观池。

有意思的是,在享堂北梢间有一大一小两块岩石穿地面而出。两者正好限定了北厢房步入享堂的入口。

显然享堂所在位置原为一片乱石坡,在平整地面后建造者刻意保留了场地的痕迹并使之参与到建筑构成中去。整座文岩祠前低后高,以池与岩模仿背山面水,仿佛在建筑尺度内微缩了村落尺度的大山水观。

文岩祠平面 出自《楠溪江中游古村落》

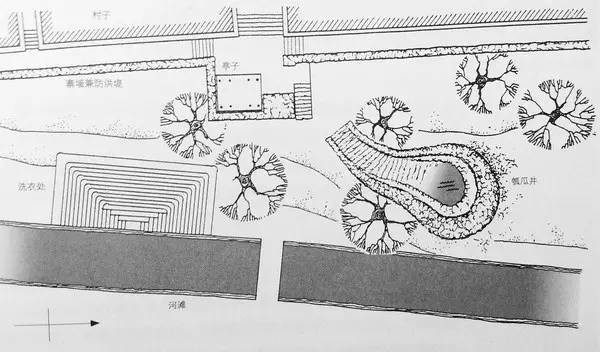

西岸村另一引人注目的是江边的琵琶井。岸边坡地上的台阶自然延伸沉入地表,几颗苦槠限定了井的外形,挖出的卵石堆在井边形成一圈围护。

琵琶井

琵琶井平面 出自《楠溪江中游古村落》

从二十年前的测绘图中还可看到江边的洗衣处。流水用作洗衣,静水留作饮用,虽西岸村的洗衣处已不存,但这种分别尚可在苍坡村的池边看到。

苍坡村水池

提及水池,避不开面积最大的岩头村。岩头位于南面西岸村与北面苍坡村之间,因地处中游广阔河滩,又是往返乐清与缙云的盐商的必经之地,村内形成一条商业街名曰丽水街。受重农轻商的传统影响,商业街并不在村正中主街的位置,而是偏于东南角,与村庄形成若即若离的关系。街的南侧以池为中心形成一片公共园林。在这片园林区戏台、祠庙、文昌阁一应具全,是重要的公共活动场所。

岩头村丽水街望向公共园林,远处是芙蓉岩

与岩头村相似,南边几百米外的芙蓉村也有一公共水池。楠溪江流域普遍喜兴建水池,除却防火洗衣、营造公共空间等实际的功能外还有两层象征的意义。水池多将远山倒影其中,一是山形似笔,寓意文笔蘸墨,使村中文运昌盛;二是山形似火,映于水中以相克。岩头与芙蓉都以芙蓉岩为祖山,芙蓉岩是楠溪江流域最为挺拔的三座峰岩的总称。远远望去如巨人般守护着村庄。池与岩形成的微妙关系就这样塑造着村落的格局。

芙蓉村芙蓉池,后为芙蓉岩

◼︎溪与崖

填垟、东皋、蓬溪

从中游的河滩继续上行,大楠溪分为两支,东侧的支流叫做鹤盛溪。据说谢灵运的后代便从温州迁居于此。不同于中游宽广的河滩,这里的山崖与溪水间平地不多。村子在尽可能占用平地的同时后靠山崖,前依溪水修筑寨墙,如填垟、东皋村,平面发展成为中间大两头尖的橄榄形,尖的两头是寨门,对外防御性很高。然而随着公路的修建,沿溪的寨墙大都被拆毁,公路旁矗立起一排三四层的水泥房子将古老的村庄掩藏于后。

填垟与东皋村

东皋村西寨门,前方修筑了宽阔的公路

因为平地有限的缘故,住宅大都三合一进,沿等高线横向发展。屋与屋间因有高差形成错落的景致。住宅间的石铺小道沿坡地上上下下,久无人打扫而杂草蔓生,倒也充满野趣。东皋村保存着楠溪江上最长的一条汀步。现在村民仍需通过它渡溪到对岸的公路乘中巴。汀步由间距适中的母石和隔段出现用于避让的子石构成。汀步直接通达东皋的寨门,寨门前建有一亭,仍是村中老人乘凉聊天的去处。

东皋村汀步

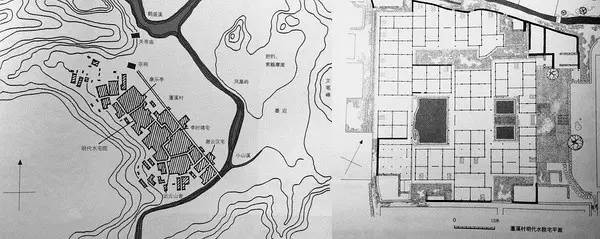

东皋村位于“腰带水”一侧,即地理上所称的沉积岸,楠溪江的大部分村庄也按此原则布置,然而东皋村上游的蓬溪村是个例外。上世纪八十年代之前蓬溪尚未通公路,进村的唯一途径是走临溪山崖上的栈道。绕过这段险峻的山崖,出现在眼前的便是卧于盆地中的蓬溪村。正是这坚固的崖壁使得先民敢于在冲蚀岸建立村庄。然而村民仍需心理上的保障于是在村口建关帝庙以镇水。崖壁的险峭也使村民省下修建寨墙的辛苦。在蓬溪可不时看到谢灵运的痕迹,如村中心的康乐亭,坡上的康乐公祠。我对蓬溪的期待主要寄托在陈志华所记述的明代水宅院上,这座两进住宅的两个庭院都不是石铺地而是水池,同时还是蓬溪占地最广的一栋住宅。

蓬溪村平面与水宅院平面,出自《楠溪江中游古村落》

然而在村中徜徉许久并未找到。快离开时偶然拐入一院发现一漂满垃圾的水池,周围已盖了新房,还残存着一角的老屋下,一家人正在聊天。于是我上前攀谈,得知这座明代老屋在五年前被烧毁,是人为纵火,纵火的正是原来的屋主。被毁前的水院常年水位稳定,下有暗渠与外面溪流相通,各间房屋也保存完好,整齐干净没用来堆放杂物。若干年前蓬溪村为改善村民生活质量,在村东北面原来水田的位置划了一块新地供盖水泥新房。但政策规定老房尚可住的村民不得另盖新房。求新房不得的屋主于是在晚上一把火烧了自己的老宅。村民皆知是其所为但因无证据而不了了之。屋主最终也没能拿到建房审批,名声败裂的他逃出了村子。我不知道明代先人们造水院有没有出于防火的考虑,老宅挺过了五百年风雨,却逃不过人心。

听村民说,那一夜的火势特别大,照亮了山崖,映红了村前的鹤盛溪。

残存的明代水院

◼︎水与山

如前所述,楠溪江在坦下村附近分成两支,西侧为小楠溪。坦下村与鹤盛溪沿岸的若干村落相同,前靠溪水修筑寨墙,后靠山岩作为庇护。沿小楠溪溯流,珠岸村因其新开发的风景区“永嘉书院”而吸引了不少游客。再往上,小箬口村、埭头村等周围的四五座村庄是由珠岸村于明清时分化而来。埭头村已离小楠溪很远,在两山脉间的狭长盆地之中。村的中后部有一处小山冈,后面就是连绵的山脉。小山冈上两颗古樟参天蔽日,两块平台围绕樟树错落而建,较高的樟树被胸墙环绕,一座小神坛坐落其间。此处名为卧龙冈,是村中公共活动最为密集的场所。

卧龙冈,从第二层俯瞰第一层平台

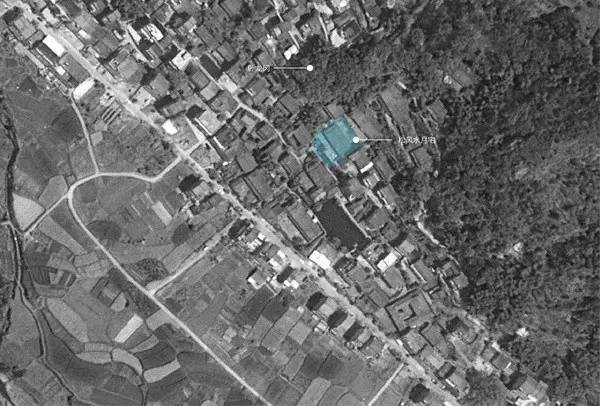

埭头村松风水月宅在村落中的位置

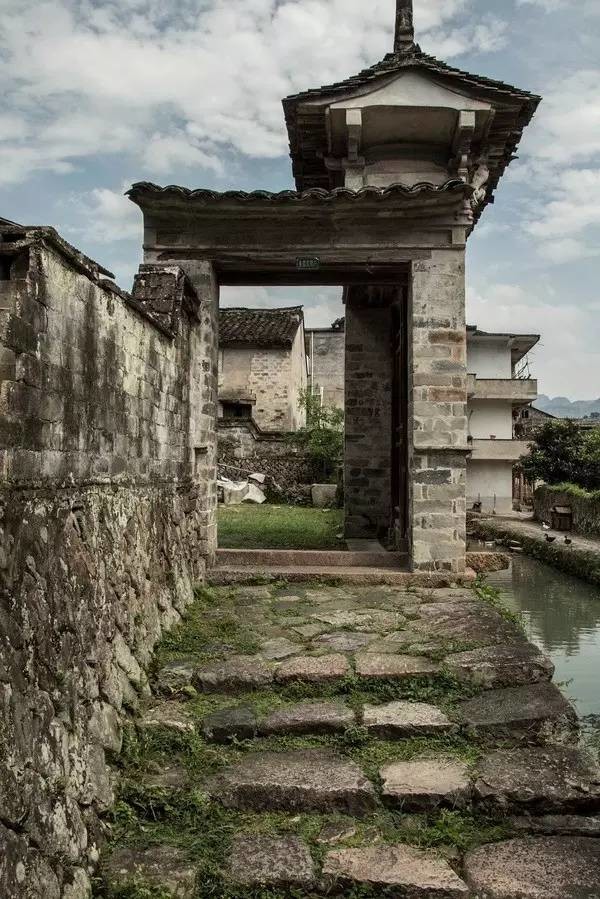

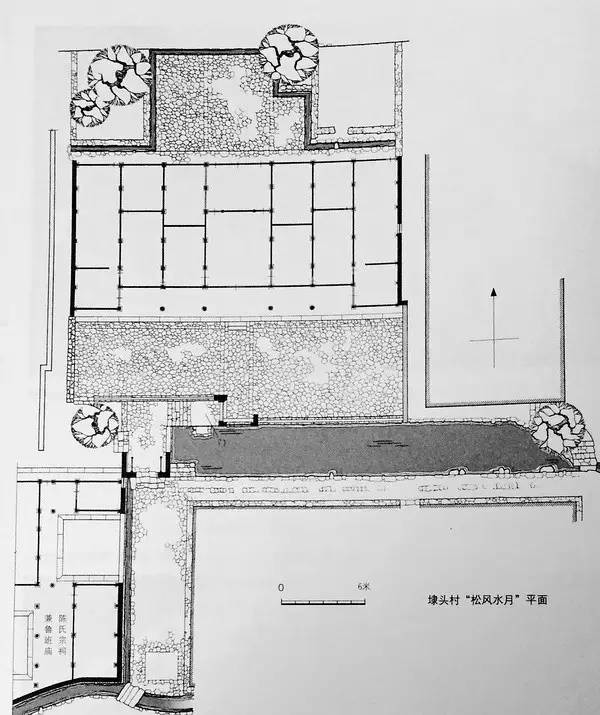

离卧龙冈不远的松风水月宅集中反映了古人对自然山水的态度。该宅位于坡地之上,受场地所限只有一条七开间的主屋而没有在两侧建厢房。主屋前的院落比道路高起一点五米,之间有一条四米余宽的水池。水池不仅使高起的房屋与道路间更加隔绝,还正对着远处的笔架山,形成前述的寓意。

临水池一侧开了一正门,与道路间因有水池相隔而无法进出,正门轴线与主屋相同。真正的入口与正门呈九十度交角,形制上与正门相比显得相当简陋。

如此一来,从街道进屋便需两到三次转折。而我的疑问是:几道转折存在的必要性在哪?缩短水池西端直接从正门进入不是更经济吗?

当我从侧门进入,走过院子回首观望时,才明白其中道理。

不偏不倚的,远山的最高峰正对着正门轴线。最正的门要对山而开,人在山神前显得如此谦卑,只是默默从侧门出入。主屋本身其实非常普通,然而水池和正门与远山的融糅使这座住宅得以在山川间找到自己的归属。

◼︎余言

“见故国之旗鼓,感平生于畴日,抚弦登陴,岂不怆悢!”

在那段著名的风景描写之后,丘迟对陈伯之望故国而不得归的心境进行了揣度。一千五百年前尚在北魏的陈伯之陷入一种两难境地:道义或情理上他理应离开夷邦返身归梁(将军独无情哉?),功利地考虑则似乎留于北魏更为合适。一千五百年后在楠溪江乡村,有经济能力的屋主同样面临类似的难题:情理上先人的老宅不应拆除,从功利出发则应盖结实的新房。于是我们便看到许多无奈的折衷:在老宅基地内拆除一侧厢房以起新楼,以层数之堆叠弥补基地之缩减。陈伯之最终归降了梁朝,不仅合于道义,梁武帝还封以千户食邑。而在现在的乡村,似乎看不到一条两全的出路。我不知道是村舍保持着原貌而村民生活困苦值得悲哀呢?还是村民生活改善而村舍面貌全非更值得悲哀?

__End__

版权归作者所有,任何形式转载请联系作者。

图文作者:隔溪山(来自豆瓣)

来源:https://www.douban.com/note/573107229/

九樟学社编辑部

版权声明

本文版权由作者授权。如需转载,请联系后台。

联系邮箱

jiuzhangsociety@gmail.com

规划问道

规划问道