建筑作为文化之门

建筑师A · 理查德 · 威廉姆斯将城镇中心比作“都市舞台”,因为只有在诸如街道和广场这样的公共空间中,人们才聚到一起演绎文化仪式。秘鲁的库斯科,曾经是强大的印加帝国的首都,在16世纪被西班牙征服。印加帝国时代,武器广场在冬至日举行庆祝太阳重生的太阳节,这是他们最为神圣的仪式。被西班牙征服后,新的统治者强力推行欧洲文化,并在武器广场上建造天主教教堂。今天,印地安-西班牙人种混血而成的库斯科人每年在此庆祝圣体节盛会。

一座房屋是一种文化的样板。居住于其中会受到该种文化所特有知识与技艺的耳濡目染。这是一种学习手段,也是一种转化机制,将仪式、政治以及宇宙哲学关系转化成为日常体验与自然习性的空间关系。

——白馥兰

对任何个人或群体的衡量,都取决于其独特的思想、社会和艺术领域的成就。如以共同的价值观来定义一个群体,正是文化主宰着人们到底是聚在一起,还是彼此远离。

文化可以被定义为一种人类知识、行为与信仰,以及几乎是社会本能的相关艺术模式。正是人类因学习所得的积累能够为后世不断传承。也正是文化,容许社会改造环境以适应自身目的,而不必遵从自然选择。文化多姿多彩的丰富变化定义了群体,也赋予了人们身份。

从最文雅的层面看,文化反映的是思想上和道德上的发展完善,以及艺术和“文明”。从较次一级的人类学层面看,每天的生存和人们共有的生活方式与基本价值观勾勒出文化的特征。

文化并非先天固有,而是一种通过时间而获得的知识积淀,它塑造了群体看待世界的方式。它来自人们的需要和可获得的资源,有时也来自外部因素的影响。

文化即是日常生活,是一个社会如何定义自己和回应世界。洞察一个群体的文化能使我们了解其丰富的人文经验。

文化是由价值观、语言、信仰、宗教、行为、技术、经济、世界观和创造性作品合成的整体。建筑,和语言、艺术、仪式、习俗等一样,也是文化的一个方面,但常常是十分重要的一个方面。不管是用最为宽泛的术语将其定义为“建成环境”,还是更富有批判性地定义其为“高格调的艺术”,建筑都显然是一个社会所珍视的价值与原则的物质表现。这样说来,建筑是理解文化的一扇窗,一扇门。

建筑能够使我们洞察文化的价值。它不仅仅是时间、劳力和财富大量投入的标志,也是对存在于艺术、手工艺和技术中价值的物质展示。更宏观地看,正是通过伟大文明遗留下的不朽的建筑作品,我们可以识别出它们的主要文化特征。埃及的大金字塔是寻找永生的文化标志。在西安,容纳秦始皇兵马俑的墓葬建筑也反映了对死后生活的信仰。古罗马斗兽场是对重视享乐和军事力量的文化见证。中世纪欧洲雄伟高耸的哥特大教堂,比如巴黎圣母院、夏特尔教堂和圣地亚哥-德孔波斯特拉教堂,永恒称颂着建造者的献身及其宗教信仰,以及他们赞美和安抚神明的意图。最后,罗马的圣彼得大教堂反映了宗教热情、财富和力量,也体现了共同信仰支撑的一种世界文化。

虽然大多数的风土建筑由更为谦逊的尺度构成,它们甚至可能比风雅建筑提供更多的文化信息。在风土建筑的规划与建造过程中,设计者、使用者和建造者往往可能是同一个人。随之而来的,在此种亲历亲为的建造中,文化价值可能就被直接的转译成空间设计和建造形式。关于设计中这种最为亲切的尺度,住居和建筑方面的理论家阿摩斯·拉普卜特富有表现力地描述了这种关系。他写道:

房屋是将文化及其需求和价值观——以及人类的欲望、梦想和热情,以直接的或无意识的方式转译而成的物质形式。

在个人尺度上,房屋建筑显示着家庭价值观,往往体现在一个家庭的组织规划、代际间的态度、性别观念,以及房屋拥有者对于生活的见解。日常生活最为重要的活动反映在为用餐、烹调、就寝、沐浴、亲热、取暖以及谈话设计的场所中。

在欧洲中世纪的村庄,家庭居住和畜舍被分隔在不同高度,人住在上面,动物住在下面。许多非洲家庭建筑群的规划布局反映了文化中的婚姻习俗:为妻子和孩子设计的众多房屋,围绕着一栋给男性居住的中心房屋。与之相似,在许多中东文化的住宅设计中,房间往往拥有可以俯瞰庭院和街道的窗户和阳台,女性的隐私被富于表情的木雕屏风和百叶窗保护着。

建筑,无论是由专业人士所设计、意在让人铭记的“风雅建筑”,还是出于满足基本需要而设计的风土建筑,都具有清晰的特征,即通过物质形式反映一个社会的特质。无论当代或是后世的人,都可以通过建筑这一方式了解一个民族的热情,以及他们文化中的灵魂所在。建筑师乌尔里希·弗兰岑表达了他对这一理念的理解:

建筑是时间的奴仆……建筑成为我们自己社会文化历史的足印,反映一个时代的思想和关切之物……

人们常常选择最重要的建筑物和建筑空间作为聚集和展现文化价值的场所。在墨西哥的瓜纳华托,一座教区教堂和可怖的雨季天空为一个基于宗教习俗和民间历史传说的节日提供了气氛和色彩。庆典中,舞者披上反映文化图像的戏服:圣人与英雄,政治家与恶棍。更为虔诚的参拜者聚集到教堂大门附近,大门位于象征守卫的高耸塔楼下。宗教信仰程度较轻者则被单纯庆祝的快乐浸没,在教堂墙外的街上嬉闹、欢唱、舞蹈,并畅享为这特殊的盛典准备的传统食物和饮料。

加德满都一座白塔顶上的建筑装饰显示了宗教在尼泊尔文化中的重要性,佛陀的智慧之眼穿过信众高挂的五彩经幡窥视世界。经幡迎风招展,上面写满教人平和与怜悯、智慧与善念的佛经。经幡可以追溯到印度抄写在古帛上的佛经,是神圣的象征。墨西哥乔卢拉一座教区教堂色彩鲜艳的旗帜更富有节日意味。作为传统的宗教狂欢节的生动装饰,它们毫无疑问配合着一个满载音乐、舞蹈、食物和饮料的盛大节日。

中国福建客家围屋聚落是一个在高密度,多重家庭结构下,体现出家庭、社区、安全和生计等文化价值重要性的优美建筑实例。建筑高度三至五层不等,平面或方或圆。居住单元沿周边环状布置,围合形成位于中央的社区共同庭院。这种建筑在历史上被用于抵御外敌和掠夺者,拥有巨大的尺度和高超的建造技术。结实的保护性外墙,厚度常超过一米,采用夯土结构。仅留一处坚固的铁门作为唯一入口。

这种圆形房屋结构被称为“土楼”,传统上是一个独立社区的家园,而社区通常以单个家族形式出现。稍大一些的土楼可以容纳多达百户千人的规模。众多家庭占据竖向排布的一系列房间:底层房间用于烹调、就餐和社会交往;二层作为仓储;上层用于就寝。中央庭院最好地反映了文化的优先级。它包含动物的围栏和食物储存、社区公用井,以及用于工作、手工艺和烟草干燥的空间。庭院中往往建有祖先的祠堂,极富意味地反映了家族的文化意义。

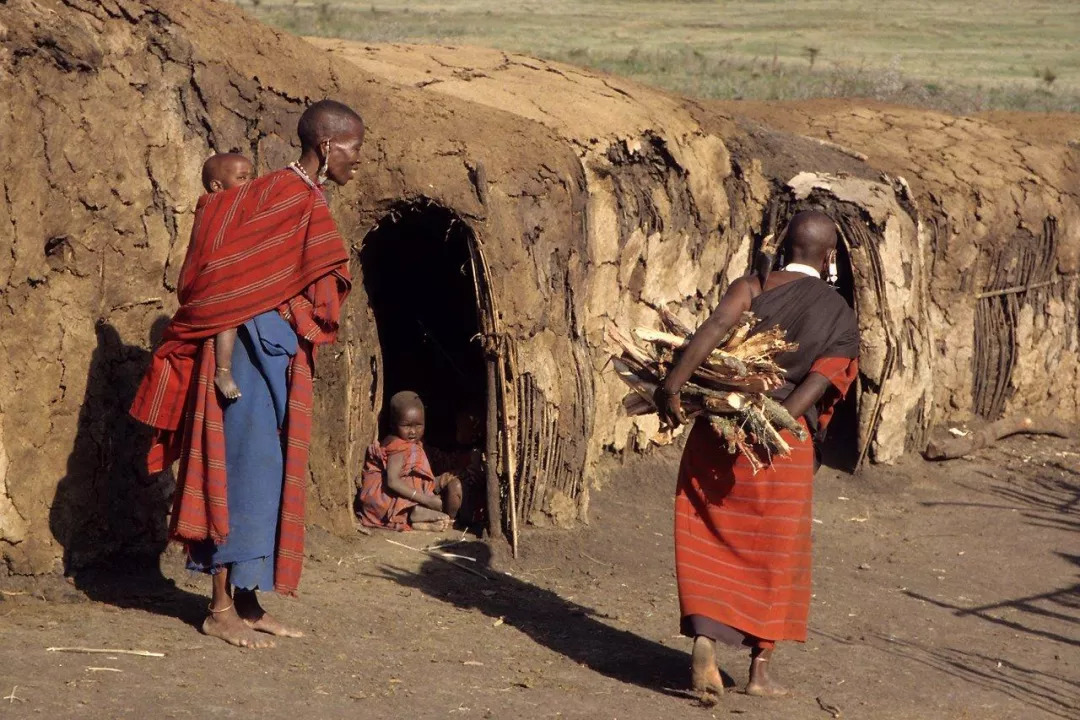

桑布鲁是半游牧的非洲牧民群体。在肯尼亚裂谷干燥、贫瘠的大地上,他们饲养牛、山羊和绵羊,有规律地迁移住家以确保新鲜的牧草地。他们的小屋被称为“曼亚塔”,是用草垫和兽皮覆盖在由木柱和交织的树枝格架组成的结构之上。房屋结构被灰泥遮盖,灰泥用泥巴或牛粪,以人尿和成。曼亚塔被设计为可定期拆卸和重装。坦桑尼亚的马赛人居住在塞伦盖蒂平原,他们也以类似的方式建造“印卡基几阱”。这两种文化都用荆棘和刺槐做的围栏围合居住地,以保护牧群不受掠食动物侵扰。

桑布鲁和马赛人所实践的文化行为均反映在了建筑之上。两个部落都是父系社会:男性照看牲畜,猎取食物,负责部落的安全;女性负责采集块根和蔬菜,照看孩子和建造房屋。桑布鲁实行一夫多妻制,允许一位男性有多个妻子。每个妻子在她自己建造的小屋里抚养儿童。一个聚落里可能由单个男性和他的妻儿组成,也可能包含多个家庭。马赛人是多偶制的,男性们和多位妻子群居在由部落女性们建造的“印卡基几阱”里。

马里的多贡人村落沿着邦贾加拉陡崖之下排列,由美丽的石头房子和灰泥抹面而冠以锥形茅草顶的谷仓组成。多贡文化基于强调和谐和友好的原则而建立,其最负盛名的木制的舞蹈面具和建筑雕塑曾给予现代艺术运动的艺术家以灵感。“托古纳”是象征这些姿态的庇护所。它由代表多贡祖先的八根柱子支撑着秸秆做成的八层屋顶。它开放的内部用于年长者商讨大事,在内部低矮的天花下,讨论激烈时不会有人站起来。

纳米比亚的布须曼人(或称桑人)是世界上最后的采集狩猎并不断迁徙的土著文化之一。他们通过野外狩猎和采集根茎在最不适于居住的喀拉哈里沙漠的荒野中生存下来。他们造的房屋是最小限度的,用枝条和草临时搭建。他们的规划更为精妙地反映着桑族文化。布须曼社会的焦点是中心的火堆,他们聚集在此用餐、交谈、奏乐、跳圣舞。就在这里,他们分享着丰富的口述历史与故事,代代相传。

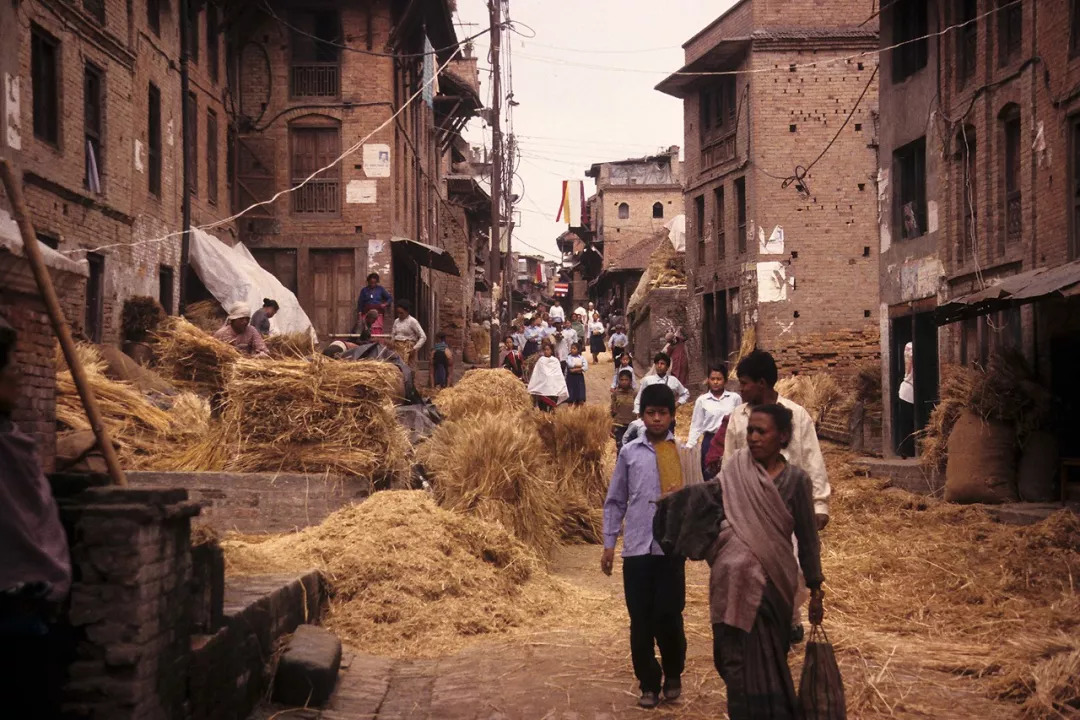

在农业文化中,食物和庇护所都是生活所必需,因此,可以预期建筑和收成之间一定存在着很强的联系。在突尼斯,灿烂的红辣椒被挂在前院高大的桉树上,用来点缀简朴的住宅。在尼泊尔的小镇博伽玛蒂,大蒜很受喜爱,一束束蒜瓣挂在椽子上,装饰着墙面。与红辣椒一样,这样做不仅出于实用考虑。对食物的展示象征着营养、生计,甚至象征富足。它在立面上承担着建筑学意义上的角色,给城镇街道增加颜色、肌理和气味。它是一个可见的标志,代表对丰收的庆祝。

在尼泊尔的巴克塔普尔城,农业的收成影响到了城市肌理。在收获时节,平时留给社区庆祝活动、游行、舞蹈和宗教仪式的市政广场,变成了一个活泼、生动的工作场所。广场的地面成为打谷场,田间来的农民与城里的工人们一起加工小麦。在城市的其他地方,成捆的小麦沿着建筑墙壁排列,松散的秸秆布满街道,行人不经意间踩过小麦,把麸皮从籽粒中分离出来。城市的建筑环境因丰收而闪着金灿灿的光芒。作物很快会被收集起来,运往附近的市集。

废墟和破败中的建筑本质

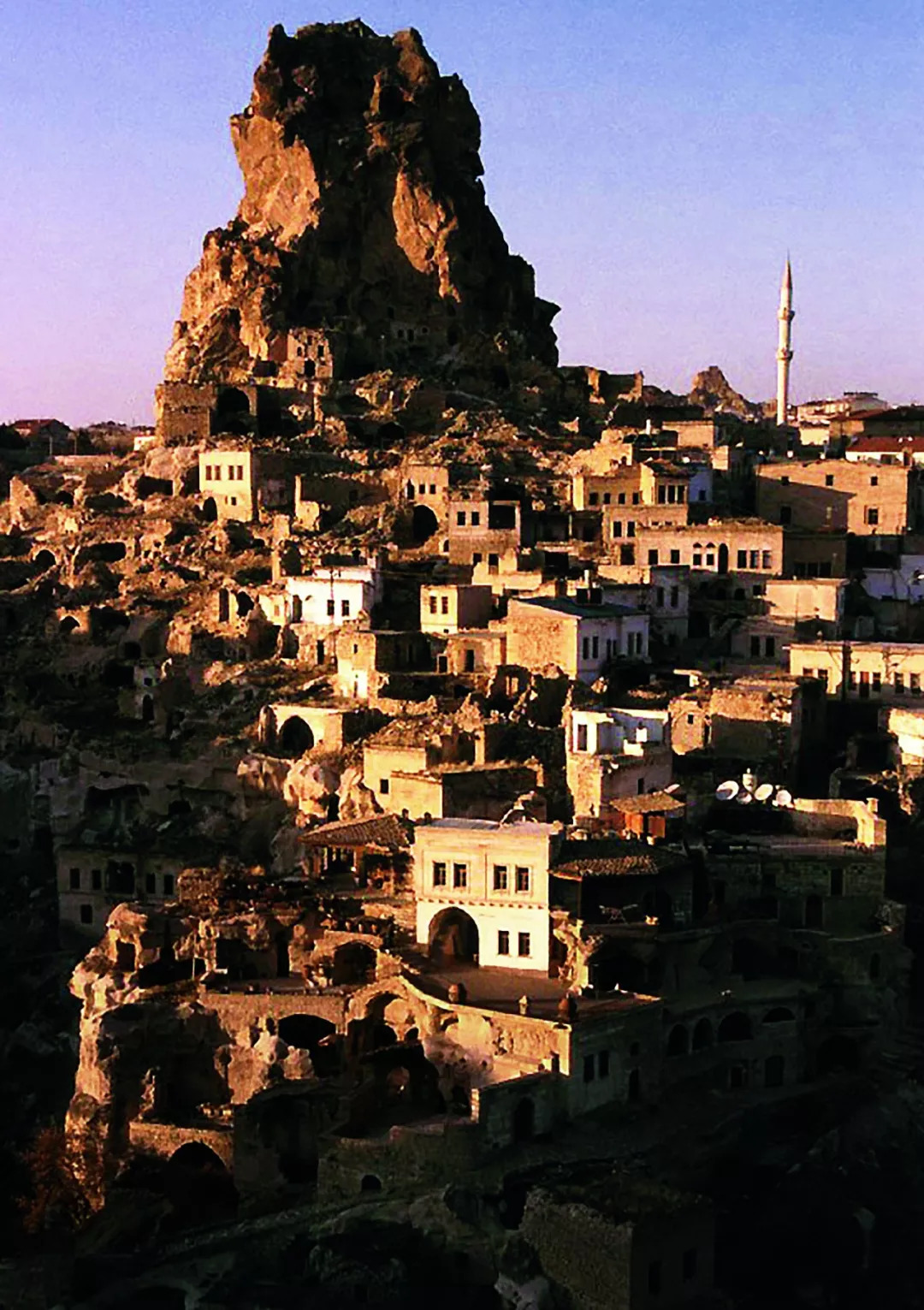

土耳其卡帕多西亚地区历史悠久,自然奇景众多。风雨剥蚀使得松软的凝灰岩变得像月球表面的石峰和“童话中的烟囱”。自赫梯时期、古罗马帝国和中世纪十字军东征以来,人类也参与了这一独特景观的塑造。在乌奇萨,一块巨大的自然岩石顶上是古罗马要塞的遗迹,凹凸不平的墙面上布满人工和自然的岩洞。部分洞穴用作墓室,其余则成为拜占庭式教堂,一种减法建筑,其内部以彩绘穹顶和古典柱式装饰。其他的用鸟粪涂成白色,鸟粪是鸽子留下的肥料,收获后供附近的橄榄园使用。

废墟散发着过去与现在、兴盛与衰落、神话与历史的气息,唤起情感、哲学和文学上的强烈共鸣。

——桑德拉·E·克努森

废墟在我心中引发的思想是伟大的。一切终归于无,一切终将消亡,一切都会过去;只有世界仍在;只有时间长存。

世界几度沧桑!我在两个永恒间行走。

——德尼·狄德罗,1767年

可以说,一座建筑在两个辉煌的时刻,它的本质得以展现。第一个是在建造期间,当它的结构骨架展现将来的特征和形式之时。第二个是在它最终的废墟状态,通常在被人遗弃后,装饰被风化和剥蚀,在破败的危险状态下摇摇欲倾。古色反映着它的时代、它的历史,引人回忆过往。层层叠叠的痕迹唤起尘封的历史,那些围墙之内曾经有人居住,并将它称为一处地方的时光。在坍塌或彻底被破坏之前,它在废弃状态下昂然屹立,成为逝去记忆的一幅速写。

这时候,史学家和保护学者倾向于介入,进行修复、再利用或重建。对于大多数风土建筑,这种做法我是拒绝的。当简朴的风土建筑被使用它的文化或人群遗弃,多数情况下我们应该放手。每座建筑都有一个时限。伟大的作品就像鲜花、蝴蝶或雪花,带给我们美好并且更加丰富的生活。如果通过现代技术和再利用来延长了它们的生命而不能带来益处,那么怀旧便也无从谈起。

关于状况恶化的建筑,人文地理学家蒂姆·埃登索尔在《工业废墟:空间、美学与物质性》一书中写道:

与符合美学和社会规范的空间形成对比的,是那些被人忽视的工业废墟。它们栖身边缘,容纳了越轨的娱乐活动。与过度设计的城市空间审美不同,废墟唤起混乱、惊奇和感性的美感,向过去投以幽灵般的一瞥,实现空间与物质上的触觉邂逅……正是碎片化的天性和固定意义的缺失使废墟意味隽永。它们模糊了城市与乡村、过去与现在之间的界限,并且与记忆、期望和场所感密切相关。

在每座建成作品的一生中,都有诞生和成长的一刻,然后是成形、成熟、衰落的连续阶段。对居住和使用每座建筑的一代又一代人而言,建筑可能被改变或被重新想象。随岁月、使用和经验而来的那些特征,就好像脸上布满皱纹的老人,应当得到尊重而非被打磨上蜡般地保护。作为这些“美丽的废墟”的建筑师,我们能从中学到什么呢?也许,废墟中暴露出的是建筑的完整性——诚实,以及结构、材料和营造。

建筑理论家利布斯·伍兹在他的文章《必然发生的建筑》(‘Inevitable Architecture’)中提供了一种源自“光辉的废墟”的设计指向,以供建筑师参考。他写道:

以一种更为深沉而严肃的态度,接受建筑物的衰败及由此产生的不可避免的废墟状态,将置建筑于一个独特的地位:对建筑的体验有助于我们对自身处境的理解,而对自身的理解又增加了我们对建筑的体验。这就意味着,在建筑设计中应包含一定的复杂性,乃至同时包括互相矛盾的生长和衰败的过程,以此提升和强化我们对人性的理解。

对有些人而言,失去美的事物令他们悲伤失望;对我而言,废墟的存在却值得欢庆,就好像欢快的新奥尔良爵士葬礼或《黑泽明之梦》里那愉快的送葬队伍一样。这些伟大的建筑作品是建筑灵感的源泉,一如伟大的艺术家以自己的才能为社会贡献思想和欢乐。从中我们可以学到什么?哪些可以再次应用到新建筑中,以丰富那些我们在其中歌颂生活的建成环境?保护主义者的角色不只是拯救物质本体,更在于保存伟大的思想与理念,以及来自过去的教益和警示。

废墟让人百感交集。一方面,在快速破坏或缓慢消解的余温中,它是令人愉悦的;另一方面,它是残余碎片中远逝的壮丽展现的哀愁的美。但远胜于那些的,是它所具有的象征性。废墟引发一种不祥的预感和不安——那些深深的战栗感不是由于它们诉说着过去,而是由于它们诉说着未来。

——刘易斯 · 达特奈尔

早在哥伦布发现新大陆之前很久,美洲伟大的文明便已蓬勃发展。在尤卡坦半岛和恰帕斯的丛林,玛雅人建造了繁荣的人口聚居区。简单的当地土坯砖和编木夹泥墙结构建筑环绕着巨大的仪式中心,而仪式中心那些纪念性石建筑——金字塔神庙、天文台、球场,以及开阔的广场,它们的建造则是为了宗教仪轨和隆重的典礼。今天,这些伟大的中心都已成为废墟,但依然让人叹为观止。美国建筑师弗兰克·劳埃德·赖特认为,乌斯马尔首领的宫殿是“玛雅文化无上的建筑杰作”,他自己的作品也受到那里的V形叠涩拱和复杂的普克石材图案的影响。

这些建筑图片来自北美草原,是20世纪上半叶建造的建筑。这些照片构成了一部图像的历史。照片上的建筑没有一座现在还在。它们是时间中一个点的影像,代表着很快就会被抹去的建筑类型。没有什么建筑比伊利诺伊农场的风土建筑能够更加贴切地表现美洲辽阔乡村腹地人们的生活。

如今虽只剩断壁颓垣,它们也依然是平原上骄傲的哨兵,是几乎消逝的过去一个世纪的农耕及其生活方式的标志。北美草原的家族农场建筑群反映着伊利诺伊州农业从业者的谋生之道。玉米、小麦、大豆,猪和牛群——这些都是草原的农产品。

谷仓、筒仓、谷物饲料槽、农舍,还有谷物升降机——这些是被柯布西耶形容为“草原上的大教堂”的设施。用来储存设备和庄稼的乡村设施以建筑物的形式反映着一种文化。坚强、诚实、强壮、朴实、耿直——这些是属于乡村腹地的品质。多种多样的建筑形式定义着人们的生活,也呼应着辽阔无际的平原那遥远的地平线。天空、大地和建筑组成壮阔的地景,是一种触动灵魂的独特的空间和形式概念。

农用建筑具有多种形式。作为建造在广阔农田上的附属物,它们在天空映衬下高耸的剪影好像土地的卫士。在克里特岛上,数以百计的风车曾遍布拉希西高原。海拔800 m之上,这些精巧的钢铁构筑物利用地中海的柔风,给盛产梨、苹果和杏仁的绿油油的农田提供灌溉用水。现代技术取代了它们,使这些风车塔和白色帆布覆盖的叶片铅华落尽,成为坍塌生锈的废墟。与之类似,一座印第安纳州的木构农舍,尽管破败,也仍然在美国的一处乡村农场中矗立。

与采矿相关的工业建筑和为服务矿工而兴起的城镇,绝对是聚落中最为短命的形式之一。澳大利亚内陆布满以废弃建筑材料建造的临时建筑和工人住房的废墟,钢铁骨架和木制塔楼竖立在采矿的深井之上,成为这片贫瘠土地的地标,同时也是代表着荣光、富足和资产的历史时刻留在建筑上的时间印迹。有时,像在布罗肯希尔和卡尔古利那样,城市中心区在矿业繁荣之后便真的发展起来。更多的情况是,被遗弃的聚居地日渐衰落下去,只留下无人的鬼城,印证曾经追求财富的短暂希冀。

建筑废墟常被理想化为财富、权力或辉煌的标志。而它们的衰败则可能证明在严酷的气象条件下,或经济艰难的时期,它们并不能够帮助人们生存。纳米比亚20世纪早期的矿业城科尔芒斯科普就是这后一种情况的例证。这座城市兴旺发达于非洲南部“禁区”纳米布沙漠发现钻石后的近40年间。这一期间建造起了流行的德国风格住宅,在这荒凉的沙漠里竟然出现了供应鲜肉的肉店、面包房,甚至有一个游泳池。随着钻石矿的衰落,此地重归自然,如今,黄沙掩埋了这座曾经盛极一时的矿业中心的废弃建筑。

世界上伟大城市的城区建筑标志着人类在巨大的城市纪念性建筑、宜居街区、经济中心和工业设施上的成就。然而,没有什么成就是一成不变的。随着城市的进化,过去的伟大建筑也许会沦为社会需求或者经济状况改变的牺牲品。曾经至关重要的建筑成为仅仅重现过去的幽灵。这样的建筑通常不适于实施保护或适应性再利用,因而必将被忽视直至被最终拆毁。城市建筑的废墟,如上海黄浦江边的纺织品仓库和美国密苏里州圣路易斯市的鞋厂,印证了两个伟大国家工业时期建筑曾经的辉煌。

即便已是废弃的遗迹状态,有些建筑依然不容置疑地散发着宏伟和崇高的气息。塔利温的要塞就具备着这种每个建筑师梦寐以求的品质。照片中,位于苏斯谷的这座伟大建筑的土墙,在夕阳的金光照射下从自然岩石的基础上拔地而起,与大地合而为一。阳光让这件作品与自然融合为既有机又人工的建筑组合。尽管被岁月和自然元素剥蚀了装饰,塔利温的要塞依然是摩洛哥最好的建筑作品之一。

幸运的是,并非所有伟大建筑都已经永远地消失。一些顶级的建筑,如阿伊特·本·哈杜筑垒村和塔马多特堡,尽管处于废弃状态,依然被认为是建筑瑰宝。这些位于摩洛哥大阿特拉斯山区的伟大的风土建筑群,因其建筑品质为人所知,一直保存下来,并入选联合国教科文组织世界遗产名录。今天,这些建筑保存完好,恭迎世界各地的游客。它们甚至还成为瓦尔扎扎特国际电影业流行的取景地,一些电影,如《阿拉伯的劳伦斯》《大漠雄风》《角斗士》,曾在这里拍摄。

埃及沙漠中的纪念性建筑,长久以来给无数的建筑师、哲学家、历史学家和诗人以灵感。无论它们反映的是令人敬慕的宏伟,还是让人鄙夷的权力,不可否认的是,吉萨金字塔、卡纳克神庙和卢克索神庙,这些尼罗河畔伟大的考古遗迹都是引人瞩目的。当看到沙漠里的废墟中矗立的巨大人物雕塑时,英国诗人雪莱也不禁为之喟叹。毁坏的雕塑的底座上,狂妄的镌刻着“我是奥西曼德斯,众王之王。强悍者呵,谁能和我的业绩相比!”作为一位浪漫主义诗人,时代的叛逆者,雪莱这样描述了权力终将消逝的命运:“在这巨大的废墟四周,无边无际,只见一片荒凉而寂寥的平沙。”①

① 译文采用查良铮译《雪莱抒情诗选》,北京:人民文学出版社,1958年版。

19世纪40年代早期,美国考古学家约翰·劳埃德·斯蒂芬斯和英国建筑师弗雷德里克·卡瑟伍德,几次探索失落的墨西哥和中美洲伟大文明的遗迹。斯蒂芬斯在他的日志中绘声绘色地描述了玛雅遗迹;而卡瑟伍德则在现场绘制了风格浪漫而又充满细节的图画,这些图画后来被印制成平板画放在他伦敦的工作室,并以全景壁画的形式在当时巨大的圆柱形风景画幕上展示,供上流社会欣赏。他们的探险活动使人们对中美洲文明产生了极大的兴趣,并向欧洲展示了伟大的玛雅建筑,如那座被描绘下来的位于乌斯马尔的魔法师金字塔。

梦的语言

色彩最精妙的表达往往展现得最为克制。地中海地区的白色村庄,正是这一色彩运用原则的出色例证。这些村庄将强烈的自然光和深深的阴影结合起来,来表现它们不断变幻的几何构成。建筑师迈伦·戈德芬格将其描述为“阳光下的村庄”。当地匠人选择用自然的亮色来装点朴实的白色立面,以此展示他们对这种建筑语汇的精通——比如在日光中,待风干的红色辣椒垂挂在窗前。

色彩!多么深奥而神秘的语言,那是梦的语言。

——保罗 · 高更

在风土建筑这一以“自然不做作”为设计特征的领域,对色彩的颂扬是异常大胆的行为,几乎不被采用,以至于难以给人留下印象。但正因为它游离于规则之外,这些色彩表现的罕见之处才值得深究。

几乎所有的艺术作品或物质产品都反映了作者对待色彩的态度。有些作者忽略色彩因素或对其漠不关心,有些作者则陶醉于色彩提振精神的能力。在庆典中常以戏服、织物或服装色彩的展示取得后一种效果。在建筑中,色彩的重要性则极少为人所承认,也鲜少扮演重要的角色。但也许正因为如此,那些歌颂色彩的建筑往往更令人难忘,也更加振奋人心。俄国艺术家和色彩理论家瓦西里·康定斯基对“色彩的精神性”有一段动人的描述:

“色彩是直接对心灵产生影响的力量……每种色彩都有自己神秘的生命……这种美出自内心需要、出自灵魂深处。”

色彩远不止是某种视觉之物。它是一种感觉,一种情绪,一种精神状态。它是一支歌:一段欢快的旋律,一曲低沉的咏唱,一支忧郁的哀歌。它是一首诗:一节欢快的韵诗,一首逗趣的打油诗,一章肃穆的挽歌。它能够传达青春的活泼、生气与纯真,成年的自信,或是年老时温暖的忧伤。

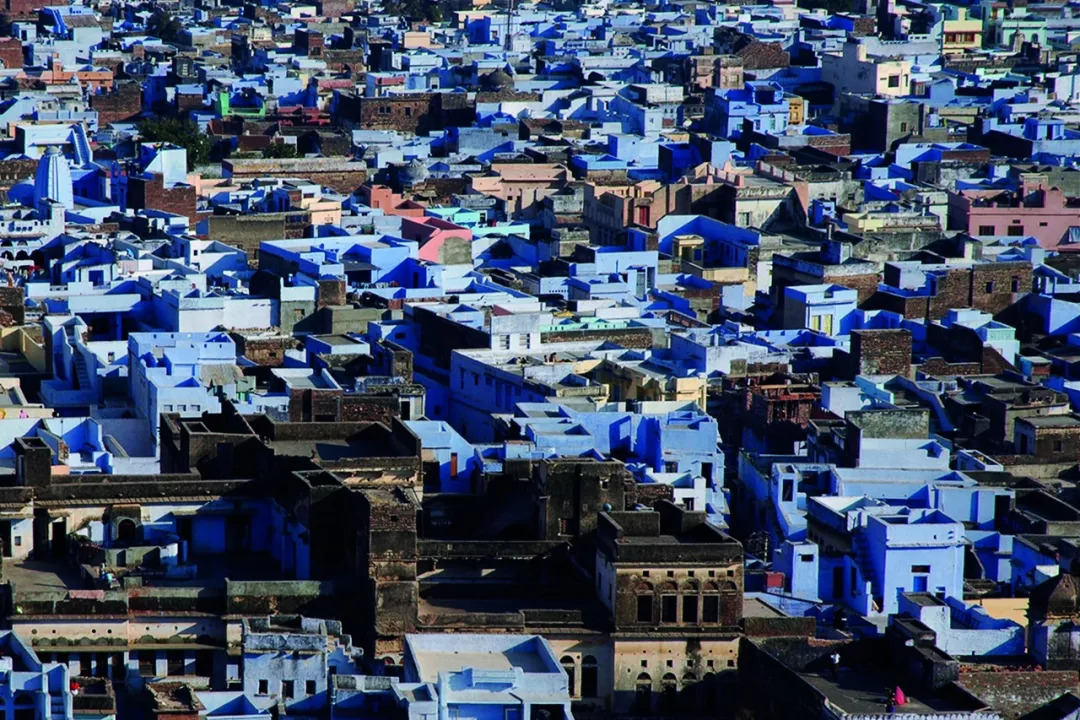

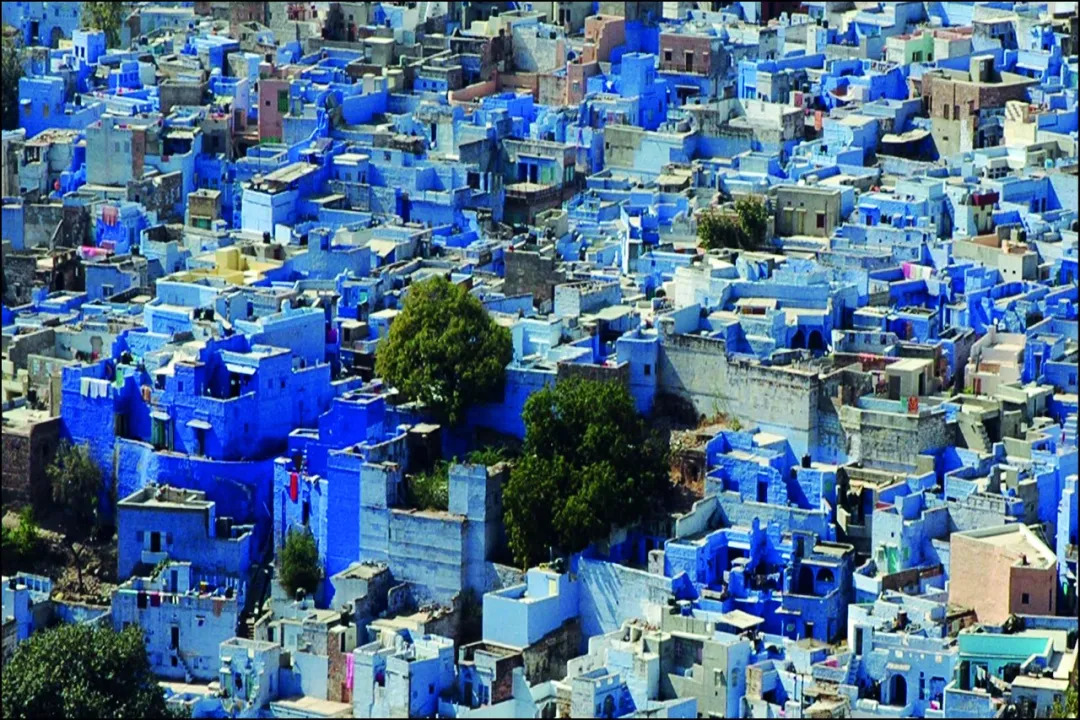

在色彩最大胆的表现中,单种颜色即可确立一整座城市的性格。印度的蓝色城市焦特布尔和本迪,以及玫瑰色城市斋浦尔就是这样的例子。自然的深褐色调赋予了意大利佛罗伦萨的历史建筑一种独特而一致的吸引力。在意大利五渔村和墨西哥瓜纳华托,那充满趣味性的柔和立面构成则给人纯粹的视觉享受。环地中海村庄建筑原始的白色也使它们拥有独特的吸引力。

一些特定颜色所含的意味可以反映出宗教信仰、等级、权力或财富。在希腊,鲜艳的蓝色穹顶使得家族诸教堂呈现优雅的形态,为的是向圣母玛利亚——耶稣基督之母表达敬意。在印度,像焦特布尔和本迪那样以蓝色城市风光引人注目的城市,实则是以颜色显示婆罗门种姓,表达社会地位和高贵血统。在美国的乡村农场,木构谷仓这种风土建筑颇具讽刺意味,其结构被涂刷成红色多是出于红色颜料容易获取且价格低廉。与之相反,热带地区的木结构则倾向于涂成蓝色和绿色,也许在表达天空和海洋的颜色,也有可能是因为这种颜色的船舶涂料较容易获得。在一些文化中存在着“神圣”颜色,例如在美国西南部的土著部落里,蓝绿色常被赋以重要的精神意义,在建筑上则用于隐喻神圣宝石。颜色选择也可以反映某种文化自制,诸如土耳其、希腊、西班牙、摩洛哥、突尼斯等地中海地区的白色村庄,就以在地中海深蓝天空下反射阳光的白色立方体组合为其特征。

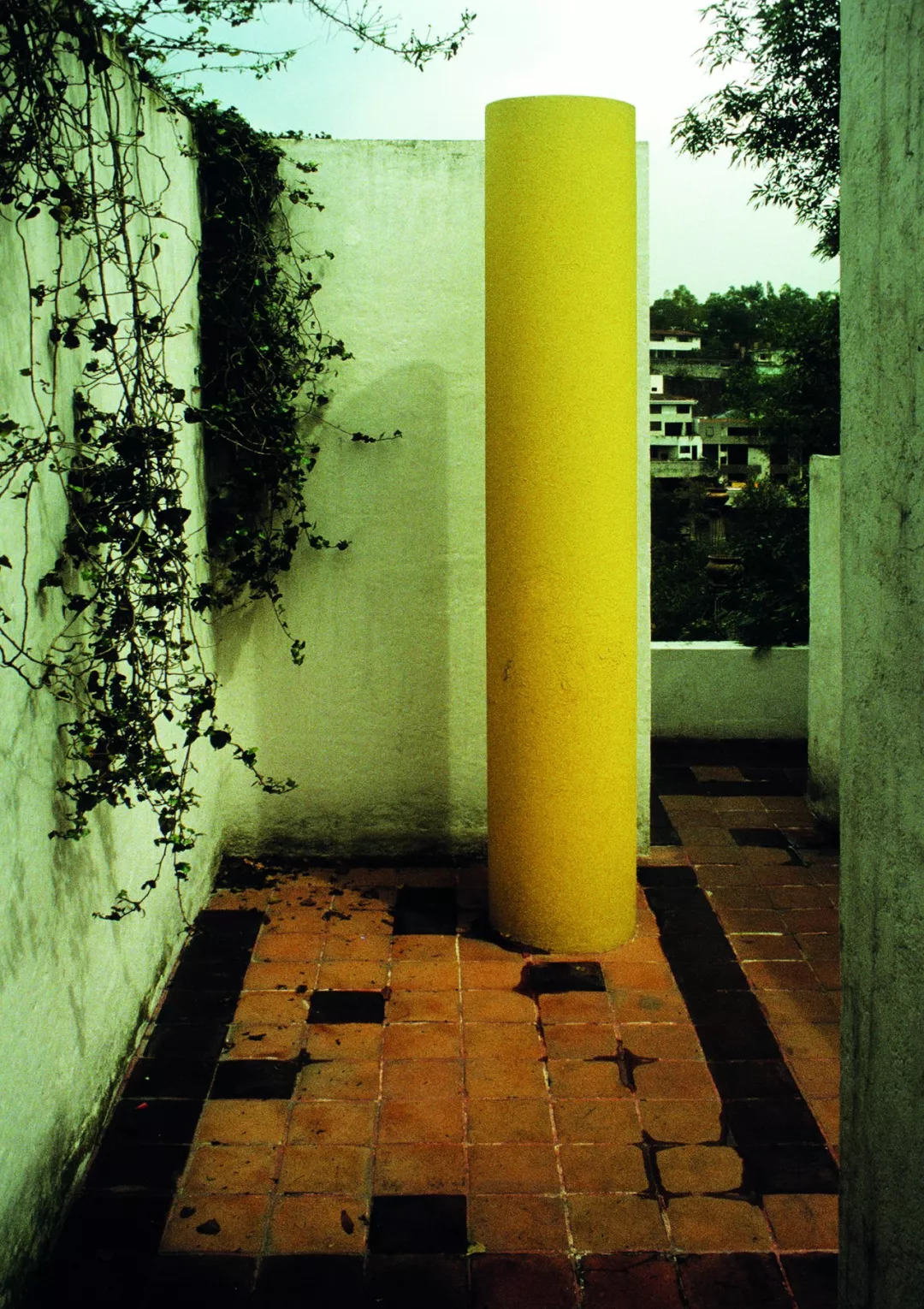

对鲜艳色彩的丰富运用可能是一种文化表征。在墨西哥,前哥伦布时期的中心区在被西方殖民占领之前就早已使用浓重的色料。作为阿兹特克文明的仪式中心,特诺奇蒂特兰的金字塔神庙涂上了红色的灰泥。相似地,今天,在墙面涂上鲜艳色彩的习惯不仅在墨西哥乡土“墙文化”中存在,在现代运动中由路易斯·巴拉干和里卡多·莱戈雷塔在其伟大的新作品中延续,也在以史蒂文和凯西事务所为代表的新一代加利福尼亚建筑师中传承。

对一座家宅而言,色彩是穷人使其简陋的房屋引人注意的最好办法。明媚阳光下生机勃勃的墙面不仅使人精神为之一振,也能更好地展现匠作技艺。鲜艳色彩能够拯救死气沉沉的建筑。对醒目色彩淋漓尽致的挥洒表达着骄傲与魅力。在意大利布拉诺岛,每一栋房子都被涂上不同颜色,醒目的色调将简单的形式语言转化为色彩交响曲和建筑的愉悦感。在更苛求极简主义的情况下,颜色被小心地用来强调建筑的某些具体方面。在新墨西哥州道师城,普韦部落人文化里的土坯砖建筑中,门窗的木质镶边被涂上鲜艳的红色和蓝绿色。而在突尼斯,收割来的金黄色玉米和红辣椒像项链一样串着挂在窗下,给简单的墙体带来生机与活力。

约翰·拉斯金写道:“最热衷于色彩之人,也是最纯粹与最具思想之人。”色彩是建筑大师们的基本功,也是赐予巧匠们的馈赠。经那些有才能、有思想的建筑师之手,色彩开启了“梦的语言”。

历史上,美国西南部的印第安文化强调与自然的平衡与和谐,并将之作为生存的第一要义。即便在今天,许多美国土著还坚持在自家的房屋中只使用来自大地的自然材料:土坯砖,泥浆灰,石材以及木材。他们在建筑中对颜色的使用是极少的,但却极为重要。即使是在最简陋的构筑物中,木镶边条也用蓝绿色强调出来。这种颜色来自神圣宝石,历史上它在贸易、货币、仪典、神秘信仰甚至医药上的使用中曾具有重要意义。

在整个拉丁美洲地区,不论是历史建筑、乡土建筑还是当代建筑中,强烈色彩的表达都是非常重要的。在墨西哥瓜纳华托的一处小巷里,一个原本平庸的立面被涂成了令人惊异的粉红色,给邻里带来生机和活力。在秘鲁的阿雷基帕,隐居的圣多明尼会派修女们将圣卡塔利娜修道院的房屋涂成了明亮的蓝色和红色,给她们的遁世生活带来几抹色彩。类似地,伟大的现代建筑师里卡多 · 莱戈雷塔,在他位于墨西哥城的建筑事务所办公室入口和室外庭院中,也展示了他对色彩的热情。

在印度,许多印度教的教义反映在它的城市建筑上。本迪和焦特布尔的市中心是值得注意的例子,它们展示了基于宗教信仰和社会等级制度而出现的主导性色彩语言。印度文化强调以传统世袭制为基础的社会阶层区分。种姓系统里,每一种姓都对应着一种颜色。蓝色代表婆罗门,也就是祭司;红色代表武士阶层刹帝利;白色或者黄色代表商人阶层的吠舍;被排除在种姓外的贱民则以黑色表示。在本迪和焦特布尔,婆罗门将最高种姓的社会地位所带来的荣耀,在他们住房、商店和街道的蓝色建筑中展露无遗。

色彩的角色和重要性在世界各地文化中差别巨大。在印度,色彩受到极高的重视。印度文化浸润于传统和宗教信念中,在仪典服饰和日常服饰中歌颂充满活力的色彩,这同样展现在艺术和建筑中。颜色的含义常常带有神话力量或与宗教关联。在商店和露天市场,那些用于身体彩绘、纺织物印染和建筑的粉末状染料,确立了场所感和稀有之美。无论是展示在精美的丝绸纱丽上的明快色调,还是新德里简塔曼塔古天文台充满力量的红色建筑,色彩对于构成印度人本质的观念至关重要。

阿拉斯加小小的科珀森特集镇,建立于1898年克朗代克淘金热消退的时期。尽管这个采矿中心仅维持了十年,人口最多时也不足200名淘金者,但作为当地一个土著村庄它却留存了下来。今天,这个小型社区仍在两种文化的遗迹(白人移民与当地土著各自的后裔)中存续。其文化在建筑上的融合则在墓地中得以证明。这里,木质十字架反映了基督教和俄罗斯东正教在阿拉斯加的过往历史,因涂刷上当地土著宗教仪式艺术品所具有的强烈色彩而显得更加优美。由此,当地墓地也成为囊括科珀森特简史的鲜活证明。

没有哪种建筑群比乡村农场更能代表美国中西部风光。一座漆成白色的住宅端坐在制高点,周围环绕着红色的木屋。五光十色的建筑轮廓,与种满翠绿玉米或金黄小麦的无垠平原以及辽阔天空交相辉映。谷仓的下层饲养动物并存放农具,上层则堆放干草。它们被漆成红色,这项传统由来已久,原本是用铁锈或血液与亚麻籽油混合而成,以杀灭真菌和苔藓并保持木料不致腐烂。风土学者迈克尔 · 布里尔生动地描述了彩色的谷仓,认为它们展现了“农民出于经济和热力环境适应考虑带来的艺术偶发形式,这些体现在墙体元素和它的图案上”。

位于阿拉斯加锯齿状的兰格尔-圣伊莱亚斯山群峰之中,鲁特冰川之上的肯尼科特的磨坊小镇和矿井是美国历史的珍贵遗产。从1911到1938不到三十年的时间里,这一地域性的工业建筑原型以其丰富的铜矿脉回报给富有的投资者们一笔财富。在其运营巅峰期,肯尼科特雇佣了超过500名工人。到今天该地废弃已逾70年,而其最令人印象深刻的14层大木结构却依然立于废墟之上,涂成红色的侧板壁则在阿拉斯加几十年的严冬中风化。破旧的标志性旧调色板里还保留着磨坊残留矿物浓缩焙烤制成的廉价红色涂料。

巴勃罗·毕加索曾经写道:“我用了四年就能画得像拉斐尔一样好,但要用一生才能画得像小孩子。”这正是意大利布拉诺岛小镇奇观的写照。距离博大精深的中世纪艺术和高雅文化之所在的威尼斯不远,这座在运河环绕下的小镇,景象与众不同。河道两边排列着用最基本的建筑形式语言建造的简易民居和商店,但它蜡笔一般的色调让这座小镇成为世界上最令人愉悦的环境之一。它的彩色立面位于运河两侧,刷涂带有戏谑,既流淌着童趣率真,又展现着自然不做作的风土设计原则:生机勃勃、自由自在、不受阻碍、天真且朴实无华。正如毕加索还曾说过:“一个人要历经漫长的时间才能变得年轻。”

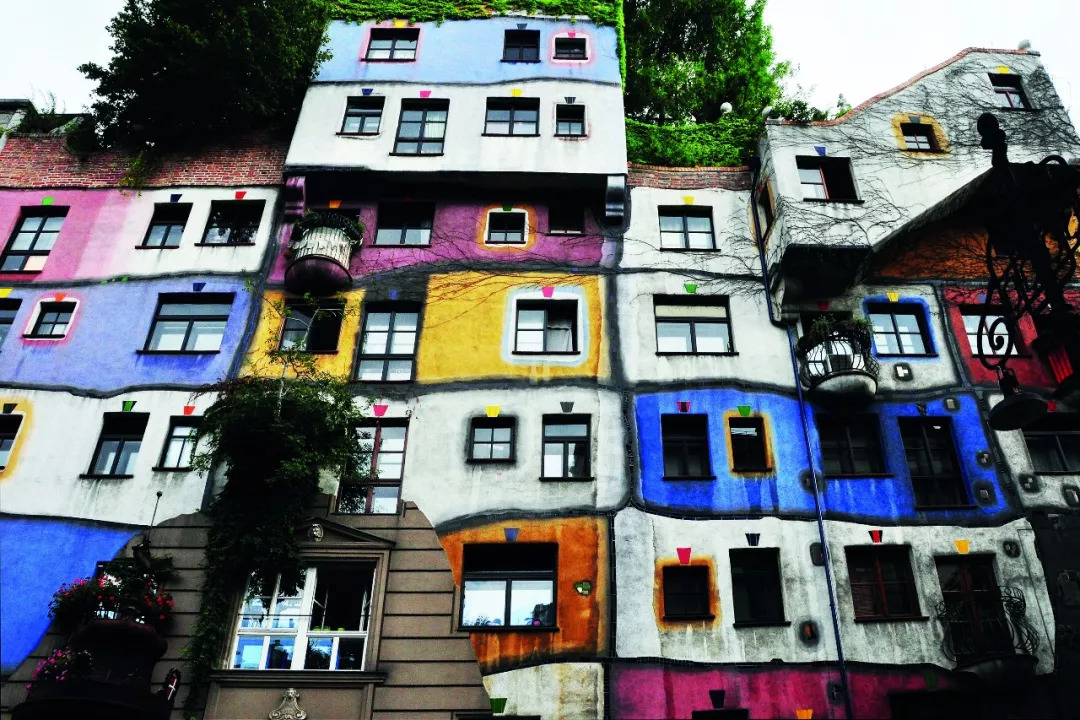

20世纪80年代早期,德国艺术家弗里登斯莱布·百水与维也纳建筑师约瑟夫·克拉维纳合作创建了奥地利最具生机的社区之一。他们奇特的商业/居住综合体设计——百水-克拉维纳屋,采用了丰富的颜色、异想天开的形体和塑性表面,来营造出具有亲人尺度的流行建筑。他们承认加泰罗尼亚建筑师安东尼奥·高迪和装饰艺术传统对其作品的影响。在世界的另一端,墨西哥西部下加利福尼亚州的一处当代建筑——眺望着太平洋的旅者休息驿站,其用色参考明显来自于建筑师路易斯·巴拉干和里卡多·莱戈雷塔,以及艺术家迭戈·里维拉。

在美国,高耸的农用建筑在平原上拔地而起,粮仓升降机点缀着铁路沿线。它们通常不上漆,经自然风化成为苍白又孤独的图标,各自代表着一个个小型的农村社区。加拿大地广人稀,类似的粮仓升降机往往两到四座成组出现,间距也要远得多。每一座代表着不同的投资行为,及与群组内其它商业活动间产生的金融竞争关系。为了体现个性和优势,每个公司都用一种独特的颜色来引人注意:嘉吉用绿色,先锋用红色,库普用银色。虽然选用颜色的理由有些离奇,但偶然的结果是形成了生机勃勃的建筑群场景。

本文选自《建筑遗产》2016年第4期(总第4期)、2017年第1期(总第5期)、2017年第2期(总第6期)

作者|詹姆斯·沃菲尔德

伊利诺伊大学建筑学院(伊利诺伊 61802)荣休教授

编辑与校对|潘玥

版面设计|朱艺媛

感谢关注“建筑遗产学刊”微信平台!

购买《建筑遗产》学刊进行深度阅读,可直接至官方微店订购。

《建筑遗产》学刊官方微店二维码

规划问道

规划问道