比起生活成本的穷追猛打,放弃承载着某种梦想的生活无疑是更让人难受的。

这两周忙着搬家,主要是移动那些从北京漂洋过海的书。新家的家具都还没有置办,空荡荡的客厅里只堆放着一箱箱沉重的书籍。

安静的下午,我想让这些书从已经快被磨烂的纸箱里出来透透气。在所有中文书里,我看到一本特别扎眼的英文书——《再见一切:恋上与告别纽约的故事》(Goodbye to All That: Writers on Loving and Leaving New York)。这是我2014年买的一本文集,那时初到纽约不久,也并不知道自己会长久地定居于此。在逛strand书店时,完全被这个书名所吸引,大概冥冥中觉得自己有朝一日也会成为她们其中的一员。对于这个和北京一样庞大而繁华的城市,我的理智不断告诫自己,不要对这个城市过于沉迷。像所有克制的爱情一样,避免受伤的唯一方式就是不要让自己先爱上对方。

请输入标题 bcdef

S

A

R

I

B

OTTON,

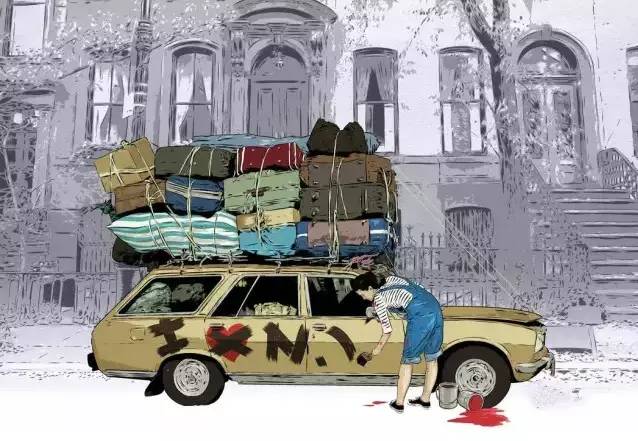

这本书里集合的28篇随笔,无一例外都是关于这座城市的告别。重新翻阅这本书,不知道为什么总是会联想起近日铺天盖地关于北京高房价是否影响年轻人创造力的各种讨论,以及那位因为买不起学区房离开北京并发长文怀疑人生选择怀疑自己价值观的北大高材生。虽然隔着大半个地球,人们离开城市的原因也都如此相似。

作为房价和房租上涨的受害者,文集的主编和作者之一萨里·伯顿(Sari Botton)干脆直接将自己的文章命名为《房地产》(Real Estate)。从上世纪九十年代末开始的十多年里,萨里都住在东村一间一居公寓。她的公寓属于纽约特殊的一类公寓,这类公寓在政府规定下租金比市场同类公寓便宜许多,每年房主提升租金额度的涨幅有限制,并且房客有权要求续租。当萨里搬到之后成为她丈夫的男朋友公寓时,一切都还欣欣向荣,她男朋友的公寓当时的租金是1350块,有三个卧室1800平方英尺(注:167平房米左右)。

“布莱恩和我只在汤普金斯广场花园那个公寓正经同居了仅仅一个月,我们就收到消息说,我们会被赶出去了。公寓大楼被授予了地标性建筑的称号,我们只能再待一年,并且1350块的租金要翻三倍。在我们私奔完婚之后的一周,在39岁和42岁这样的年纪,我们迎来了两位室友帮我们分担房租。是的,我们结婚了,然后我们找了室友。”

最终萨里和丈夫搬到了纽约上州。那间他们和两位室友共享新婚喜悦的公寓的租金在涨到了6600美元后,被租给了一位电影明星。在距离纽约两小时车程的新家小镇,她遇到了不少同样搬离纽约,在出版业的萎缩中挣扎求生的作家和编辑们。“我完成这本书的很大一个原因是,越来越多在创作领域工作的人感到他们再也负担不起纽约的生活了。”她承认纽约再也不是年轻作家的必来之处,实际上也根本不可行了。“如果你是一个年轻作家,你需要和很多人分租一间公寓。你不会有什么隐私,无论找到什么样的工作你都入不敷出,这对创作生活来说毫无益处。”

让人们心灰意冷的,除了生活成本无望的上涨,还有大城市固有的冷漠。谢丽尔·斯特尔德在文中写道:“在我彻底为纽约沦陷之前,发生了一些事。可能是有人被捅伤了但周围没有一个人在意。可能是更严重的事情。拥挤的地铁里街道上充斥的粗鲁,生硬,眼睛不予对视的那种漠不关心,都让我觉得像在日本或者喀麦隆那样的异国,像在火星那样的陌生。甚至我们公寓楼下经营杂货店的那对夫妇,每天总以对待陌生人的态度跟我和我丈夫打招呼。也就是说,他们就根本不打招呼。无论我们去买过多少次厕纸,汤,猫食,或是意大利面。他们只是以自动化的姿势和没表情的面孔收钱,找零,完全就是机器人。这些细微之处膨胀成纽约最大的一宗罪行——对亲密感,对最淡的微笑,对颔首示意,这些普世默认的东西的否认。”

除此之外,纽约快节奏的生活方式,到处都是工作狂以致于没有真诚聊天的时间;成堆的游客,嘈杂无止境的噪音,这些都是大家选择离开的理由。“如果你设想你会找到对智识的刺激,你设想的该是另一个时代。对话一成不变地都是金钱、地产、学校,我从未对闲谈感到如此倦怠。” (哈哈,看到这句我会心地笑了。)

我是后来才知道这本书的名字源于美国女作家琼·狄迪恩(Joan Didion)出版于1968年的《向伯利恒跋涉》中的一篇随笔《再见一切》(Goodbye to All That)。有意思的是,琼的文章问世近半个世纪,可关于和纽约的爱恨别离依然是让人兴趣盎然的话题。

琼在决定离开纽约并写下这篇文章的年龄是29岁,当朋友们问起她为什么离开,她只是简单地回答不能“负担开销”,需要更多“空间”。但在那篇随笔里,她写道:“人们常说纽约是只属于最富和最穷的人的城市,然后很少有人提到,纽约同时只属于那些最年轻的人,至少对我们这些异乡客而言。在纽约的那个我曾经非常非常年轻,但过了某一时刻,那金色的韵律折断了,而我已不复青春。”

有人理解不再年轻,所以不再不顾一切,但我觉得琼想说的另一层含义是,只有年轻,才能为了“可能”推翻所有离开一切伟大城市的理由。

文集中的罗克珊·盖伊在选择离开的时候,和很多人一样纠结——“在某个时刻,纽约不再是我憧憬的城市,因为纽约不再只是我脑海中的念想,那个我盼望着成为其中一部分的念想。纽约异常真实复杂,已然成为了一个令人害怕的巨大所在。但我仍然很担心。如果我不是在那儿当一个作家,在其他地方我还算不算是一个作家?”

琼·狄迪恩 70年代照片

直到近来罗克珊到纽约来拜访自己的经纪人时,她意识到“没有那些自以为必要的光鲜亮丽的纽约生活,我也成为了作家。”可能是梦想实现的踏实感,让罗克珊释然从没有在纽约定下来过的遗憾。比起生活成本的穷追猛打,放弃承载着某种梦想的生活无疑是更让人难受的。

不过,这本书最奇怪和有趣的地方是,明明都是分手信啊,写着写着,却好像变成了一封封热情洋溢的情书。没有哭哭啼啼的抱怨,没有歇斯底里的咒骂,所有关于贫穷的回忆,伤感的经历,幽暗的片段,在决定离开的那一刻似乎都得到了某种和解。以至于有书评人调侃说干脆把书名改为“深爱却不得不离开纽约的故事集”吧。

这些关于逃离纽约的故事,也许悲情,也许感伤,但并不狼狈,或者说没有以诋毁作为结局,无论是诋毁自己的选择,还是诋毁自己的青春。想起最近在看的日剧《四重奏》,当大家都意识到即将要曲终人散的时刻,家森一边喝酒一边说,如果有一个让人生重来的开关,我是不会按的。对了,他就是那个很多年前错过了几千万彩票兑奖时间的人。他说这话的时候,其实一点都没有醉。以及,他是多么幸福的一个loser啊。

请输入标题 bcdef

在年轻时离开所爱是更容易的。面对一个错的人你做了很多愚蠢的决定。你摔门而出,把你恋人的衣服扔出窗外,任其散落人行道上。随着年岁渐长,离开变得越来越难。你不再因出离愤怒或回归理智而撒手,只是因为你的爱不如离开的理由那么炽烈。

——梅丽莎·费波斯(《家》)

回想起来,在我知道所有大桥名字之前的那些日子,似乎是比之后的更快乐,可能随着我们的往下继续你也自会明白。我想告诉你的一点是,年轻的日子在纽约是什么滋味;六个月,是怎样带着如电影画面淡化般的那种具有欺骗性的轻松从容,变成八年。现在来看,那些时光就是这样。一长串感性的画面淡入淡出,加上老式的特技镜头——场景从西格莱姆大厦的喷泉幻化成雪花,进入旋转门的我正二十岁,当我再推开门时,韶华已逝,面前又是另一条街道。最重要的是,我想解释给你听,为什么我不再安身纽约。可能我也是想在这个过程中解释给我自己听。人们常说纽约是最富有和最贫穷的人的城市,甚少提及,纽约也只属于最年轻的人。至少对于我们这些从异乡来的人说,是这样。

——琼·狄迪恩(《挥别那一切》)

改变,对于失去青春和幽默感的人来说才是坏事。

——萨里·伯顿(《房地产》)

请输入标题 abcdefg

本文转载自“纽约夜未眠”

■本文由作者授权转发,转载请联系原账号。

规划问道

规划问道