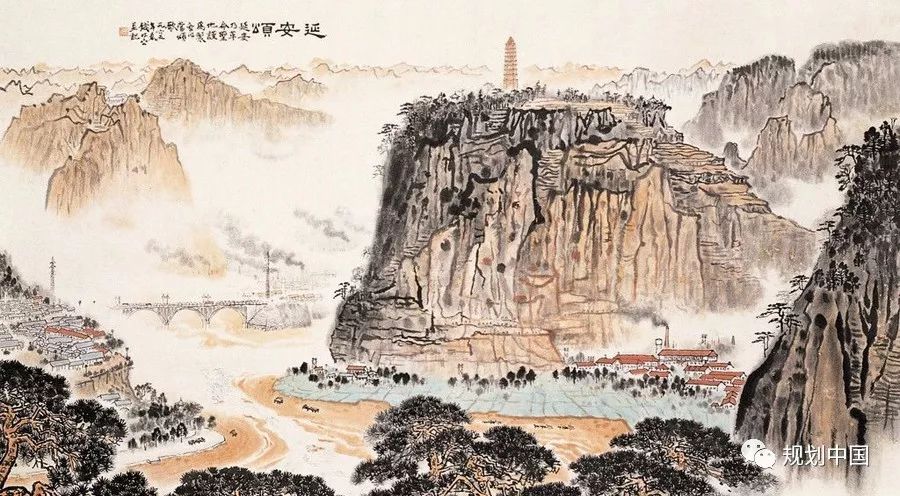

延安,中国共产党的革命圣地、精神家园;

延安,城市双修、城市设计的双试点城市;

2017年3月,正是在这样的历史和时代背景下,中国城市规划设计研究院受延安市委托,组织了包括风景园林、交通、文化与旅游、历史文化名城和市政等多个专业的技术团队,并联合中国西北建筑设计研究院有限公司华夏所全面打响了“延安双修”的攻坚战!

通过一年来的努力,延安双修已经从总体规划设计阶段转向部分具体项目的施工阶段,具有延安特色的城市双修工作思路与方法也逐渐清晰,多层次、多专业的技术工作体系使延安双修工作纲举目张,使项目实施能够有条不紊、科学持续;抓重点、找靶向的技术工作原则使延安双修总体规划秉要执本,使宏观对策能够抓住本质、针对痛点。

本文作者系统分析了延安老城区交通面临的核心问题,以“悦行圣地,畅通延安”为整治目标,探索“城市双修”背景下的延安交通改善之路,结合延安的城市特色,紧密围绕“居游”交通的有序畅通,因地制宜地制定交通整治方案,欢迎分享。

作者|王芮

中国城市规划设计研究院城市交通研究分院

作者|康浩

中国城市规划设计研究院城市交通研究分院

作者|曹雄赳

中国城市规划设计研究院城市交通研究分院

1 现状核心问题

延安地处陕西北部黄土高原腹地,老城区主要分布于延河两岸河谷地带,用地布局十分紧张,道路资源严重短缺。同时延安作为革命圣地,每逢节假日交通系统受到短时大量旅游客流的冲击,更加剧了对城市交通的考验。

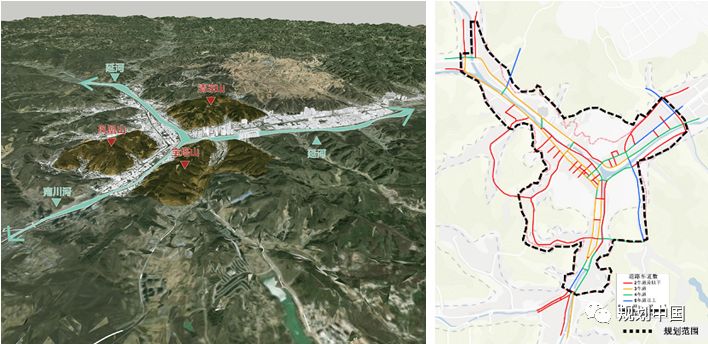

1.1 地形约束,道路设施严重短缺

山地河谷地形制约,老城区道路设施资源严重短缺。一方面,骨架通道少,缺乏外围疏解通道:西北川仅有两条通道,南川仅有三条通道。由于缺乏外围疏解分流通道,城市交通高度集中于城市Y型骨架通道,设施负荷较大。另一方面,道路红线较窄,老城区内超70%以上道路双向仅2-3车道。同时,路网级配不合理,次支道路密度较低,主干道较多地承担了集散功能,影响干线通道功能发挥。

延安老城区地形(左);规划范围及道路车道数统计(右)

个体机动化快速发展,交通拥堵形势堪忧。近年来延安总体机动化发展保持10%左右的高速增长,老城区小汽车保有量超过15万辆,在极度有限的道路资源下,进一步加剧了交通供需矛盾的失衡,形成若干常态性拥堵区域。

延安老城区交通拥堵分布情况

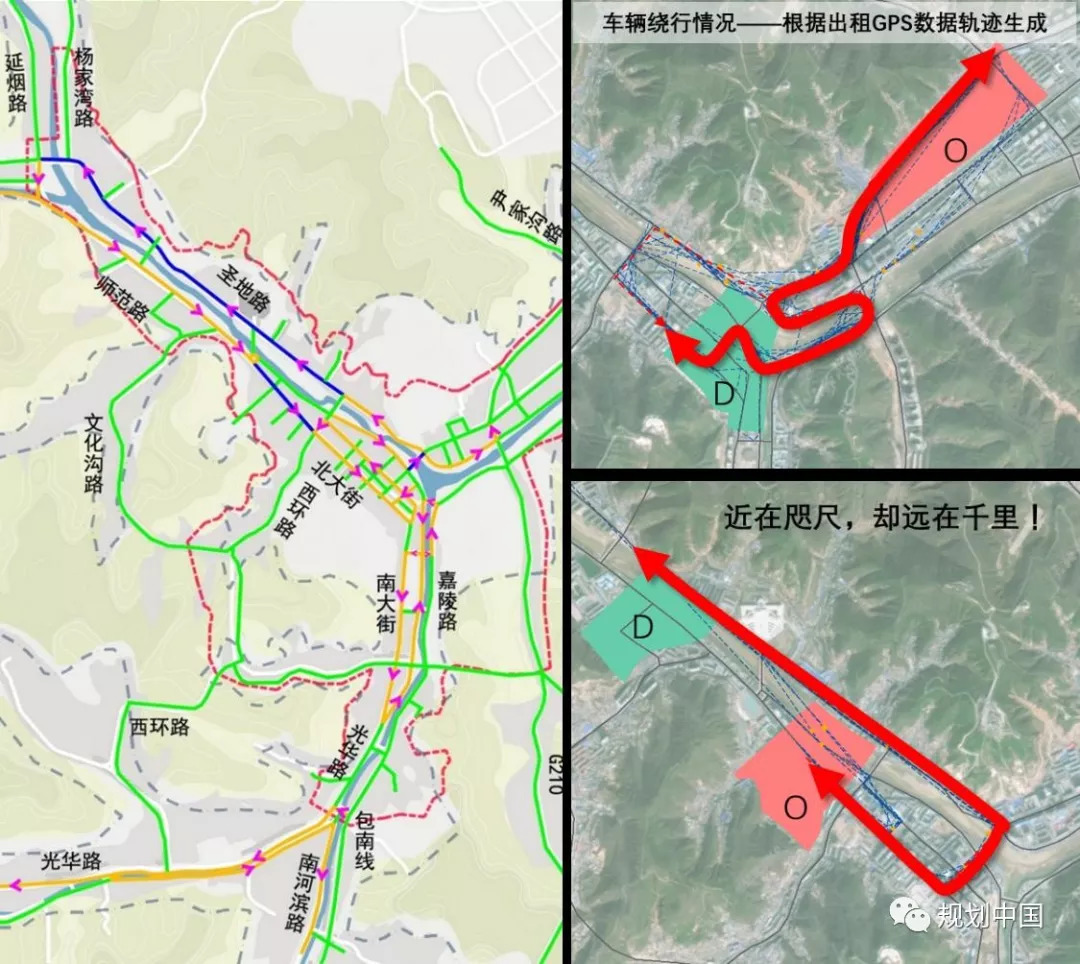

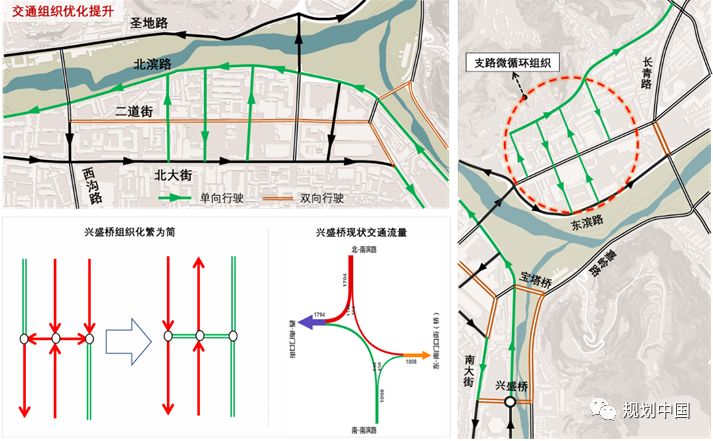

交通组织有待完善,局部绕行严重。在通道不足的客观条件下,为缓解拥堵,延安市老城区内主要道路均采取“单行”的组织模式,虽然总体上有效的减少了交叉口的冲突点,运行状况良好。但局部地区的组织形式过于复杂,同时存在绕行严重的现象,需进一步优化。

延安老城区交通组织(左);车辆过度绕行示意(右)

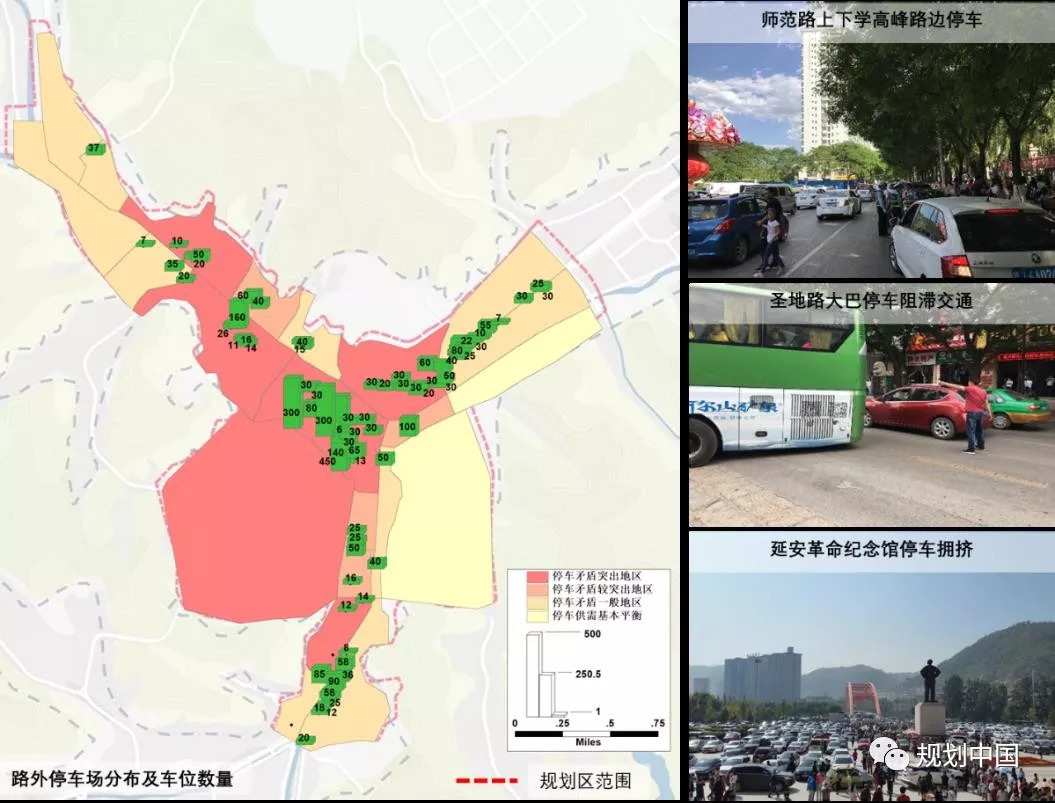

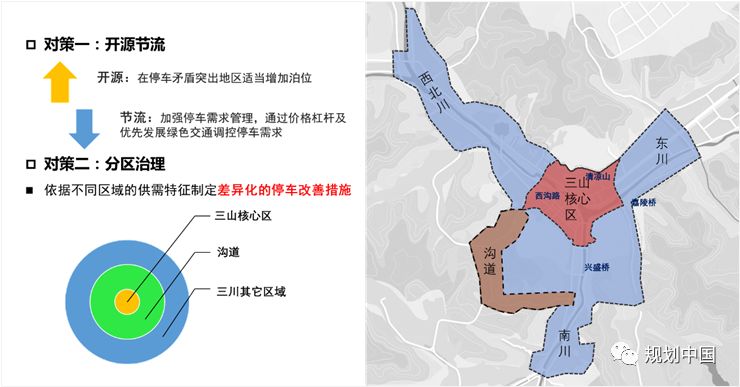

1.2 居游混治,停车矛盾突出

老城区停车位缺口大,旅游高峰期短板凸显。现状公共停车泊位仅仅满足实际停车需求的40%,停车泊位缺口巨大。另外,旅游景区周边停车泊位十分紧缺,旅游高峰期停车需求远超过各景点停车场每日能够容纳周转的数量,溢出需求影响周边城市交通正常运行,成为常发性堵点。

延安老城区停车供需示意

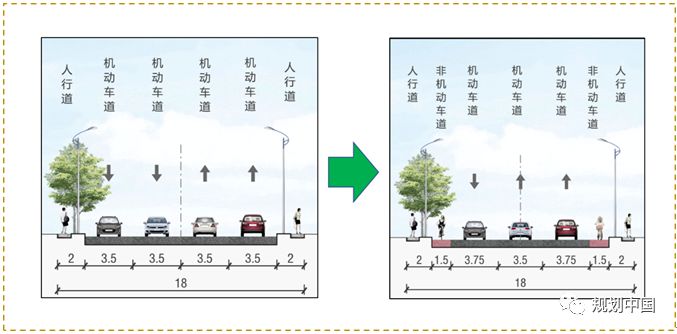

1.3 品质不足,难以契合“圣地”形象

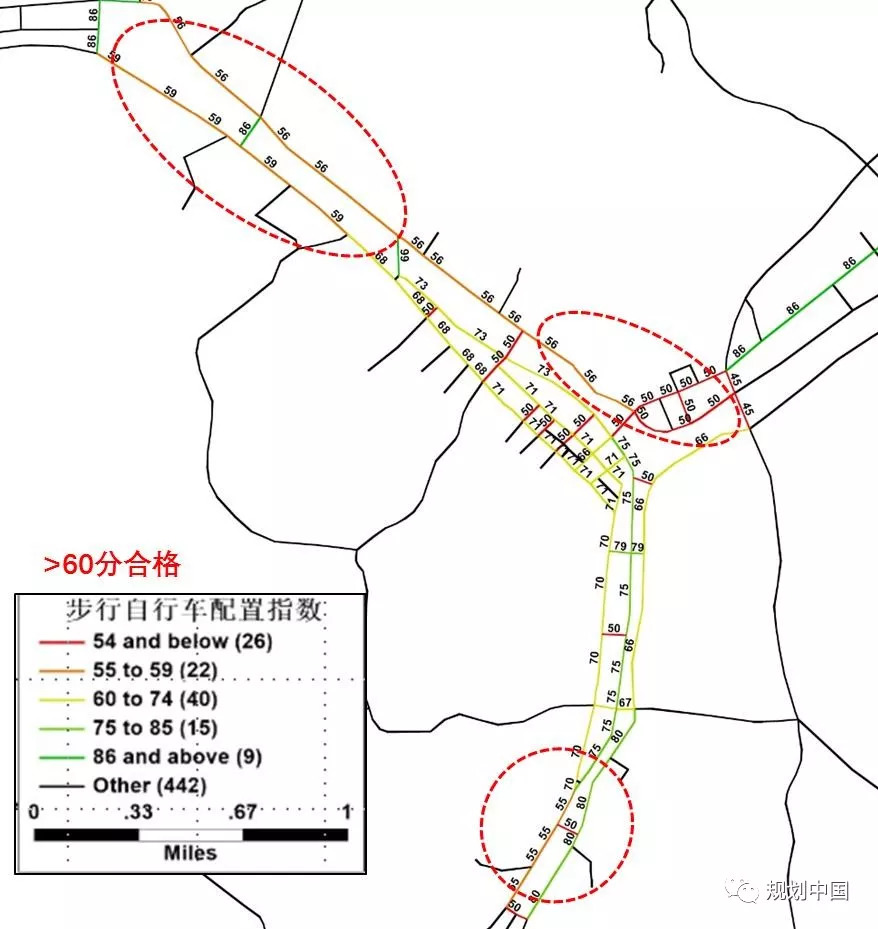

慢行交通空间不断被蚕食,基本出行难以保障。老城区道路的自行车道严重短缺,道路通行路权过度向小汽车交通倾斜,不断蚕食原本就十分有限的非机动车空间,造成自行车交通的“无路可走”。老城区规划范围内88%的道路自行车道不合格,低于国家规范要求。在行人过街交通方面,过街形式过于单一,77%为简易划线过街,由于对车辆速度缺乏控制,导致行人过街见缝插针,存在较大安全隐患。

部分道路无自行车道空间、过街设施不足行人过街缺乏安全保障

延安老城区内慢行通道设施评价

(综合步行道、自行车道、过街设施等6项指标)

2 整治对策

2.1 倡导“以人为本,绿色先行”的整治思想

从城市机动化的发展历程来看,80年代的延安是自行车王国,而现阶段的延安已经成为了以小汽车交通为主导的城市。延安作为道路设施资源严重不足的城市,交通问题的出现源于城市快速机动化的发展,而未来的延安到底是成为“生活宜居”的生态城市,还是进入交通拥堵、交通污染的城市困境?是我们交通综合整治必须解决的问题。

要倡导以人为本、绿色出行的交通发展理念。现状延安过度“机动化”的交通发展模式,让理应由慢行交通解决的出行被迫向为机动化转移,加剧了老城区的交通供需矛盾,使空间设施基础相对脆弱的交通出行环境进一步恶化。从城市交通发展趋势来看,以人为本,倡导发展绿色交通(尤其是步行、自行车交通)已经成为城市交通发展的共识。

延安共享单车发展与慢行空间缺失矛盾

2.2 践行“精准诊断,靶向治理”的技术方法

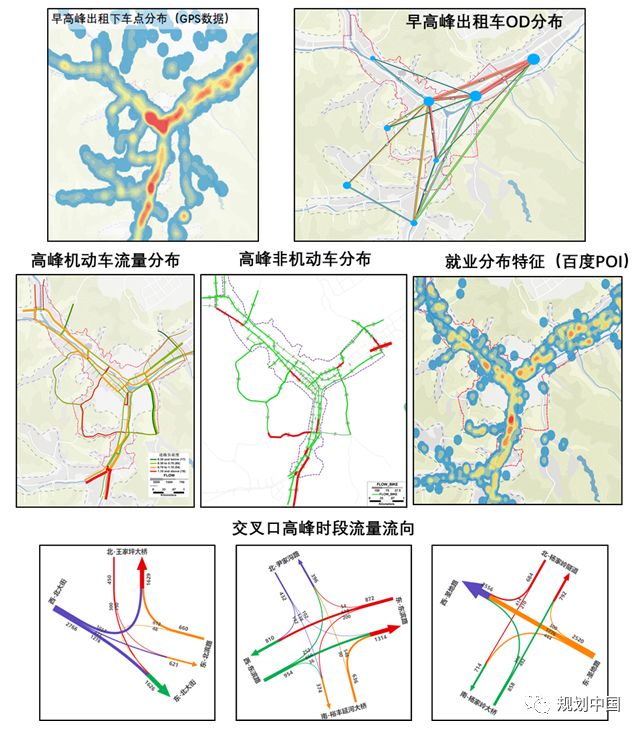

本规划利用交通大数据分析技术,并结合传统的人工调查手段,实现了对延安老城区交通调查全覆盖。通过对出租车GPS轨迹数据、公交IC卡、GPS数据、城市POI数据、交通流量数据等的综合利用分析,全面解析了老城区的交通特征和问题,为综合整治方案的提供了精准、定量化的数据支撑,并实现了改善方案靶向治理的目标。

延安交通综合整治大数据分析

2.3 遵循“边救急、边织梦”的整治策略

整治目标:以“悦行圣地,畅通延安”为目标,通过综合交通整治,实现延安道路拥堵有效缓解、运行效率高效畅通,交通秩序井然有序,慢行品质明显提升,“圣地形象”显著提高。

救急:补短板、促公平,以解决现状交通问题为出发,统筹协调各种交通方式出行,完善各类交通设施。

织梦:调结构、促发展,向绿色交通设施供给倾斜、保障慢行通道网络,逐步引导向“人本位”的交通模式转变。

3 重点改善方案

3.1 完善路网与交通组织,改善瓶颈节点

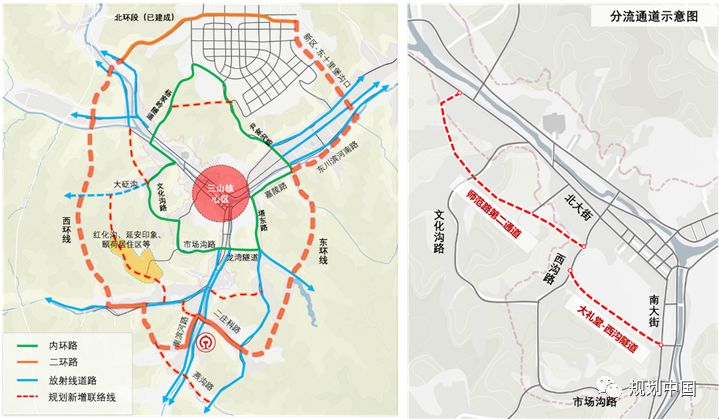

疏解分流,完善城市路网结构。针对老城区道路设施严重短缺、功能复合的问题,重点构建疏解分流通道,提升路网承载能力。在老城区层次,强化结构性道路建设,构建“环+射+连”的骨干路网结构,推进二环路及多条联络线建设,分流三山核心区过境交通。在片区层次上,在交通拥堵严重的师范路、北大街片区,规划师范路分流通道,连通文化沟、西沟等沟道密集居住区,与环路连接,疏解师范路过境交通压力。

延安老城区道路系统规划(左);师范路分流通道示意(右)

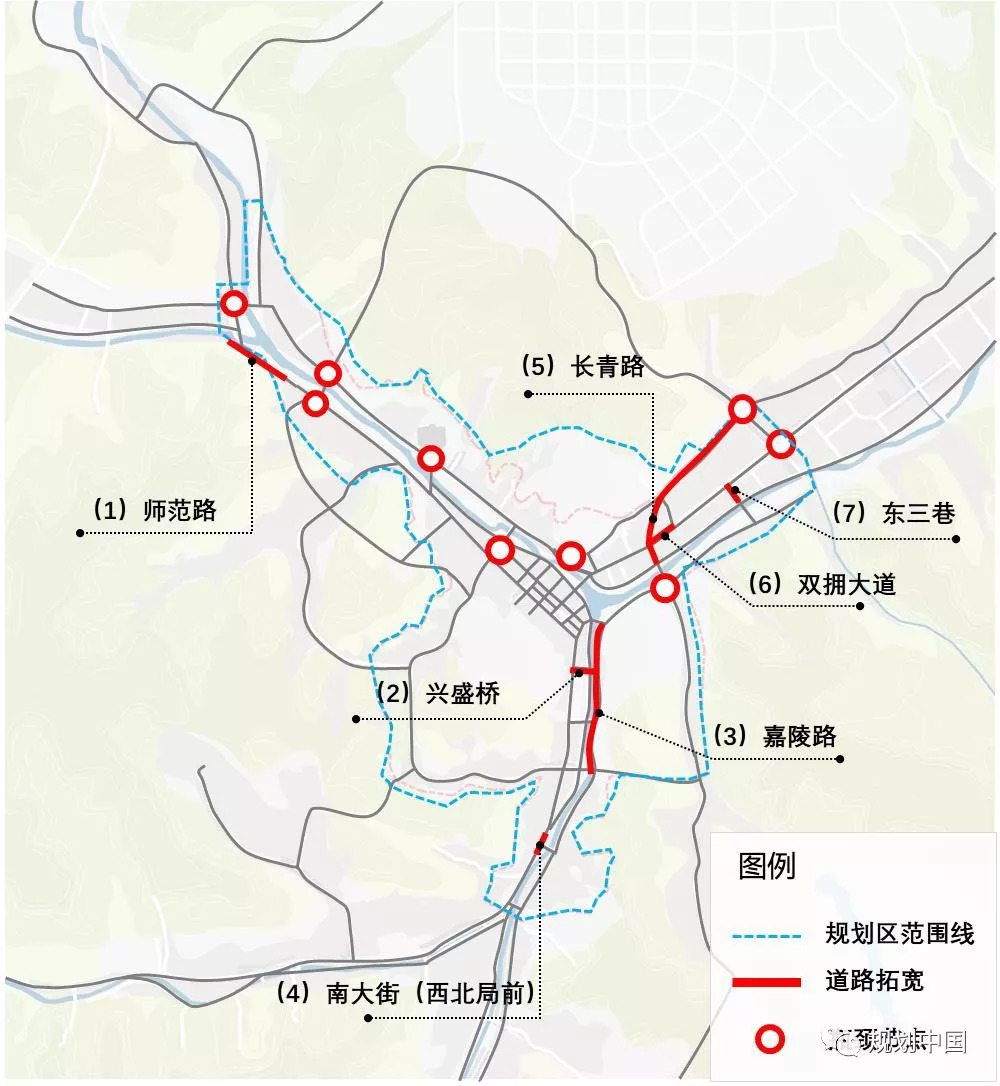

改善瓶颈,提升道路通行能力。对延安老城中心区范围内的道路瓶颈节点,进行精细化的整治改造,有条件的片区打通支路巷道,提升路网连通度,充分挖掘既有设施潜力,打通道路瓶颈,拓宽瓶颈路段、改造相关交叉口节点,并针对每个瓶颈路段和节点制定了详细改造方案。

延安老城区改善瓶颈道路及节点

圣地路清凉山弯道改善方案(左)与杨家岭大桥两端改造方案(右)

优化交通流线组织。为提升通行能力,进一步优化单向交通组织,以贯通性强的边缘骨架道路配对单行,承担主要通过性交通;跨河通道均采用双行,实现单行通道的交通转换;组团内部条件较差的街巷通过单行组织恢复通行条件,提升路网可靠性。

延安老城区交通组织模式

延安老城区交通组织优化方案

3.2 分区有别,解决停车供需矛盾

分区有别,挖潜供给。坚持开源与节流相结合理念,在老城区停车矛盾突出地区适当增加泊位,加强停车需求管理,通过价格杠杆及优先发展绿色交通调控停车需求。依据不同区域供需特征制定差异化的停车措施,三山核心区补足设施缺口;对沟道地区压缩路内停车,建设立体停车场应对刚性停车需求;对其它地区,结合学校、景点等供需矛盾地区,根据道路功能、红线条件、交通流线组织、慢行设施调整等综合因素,设置规划区合理的路内停车。

优化居游停车组织。围绕三山核心区在片区边缘建设集停车、慢行、公交于一体的P+R换乘枢纽,减少核心区停车需求。面对居游交通相互干扰问题,规划新建若干大型景区停车场,形成300米辐射覆盖核心区的旅游停车场系统,引导老城区旅游大巴集中停放,游客换乘慢行交通游览延安核心景区。

百米大道生态停车场(左);大型景区停车场布局(右)

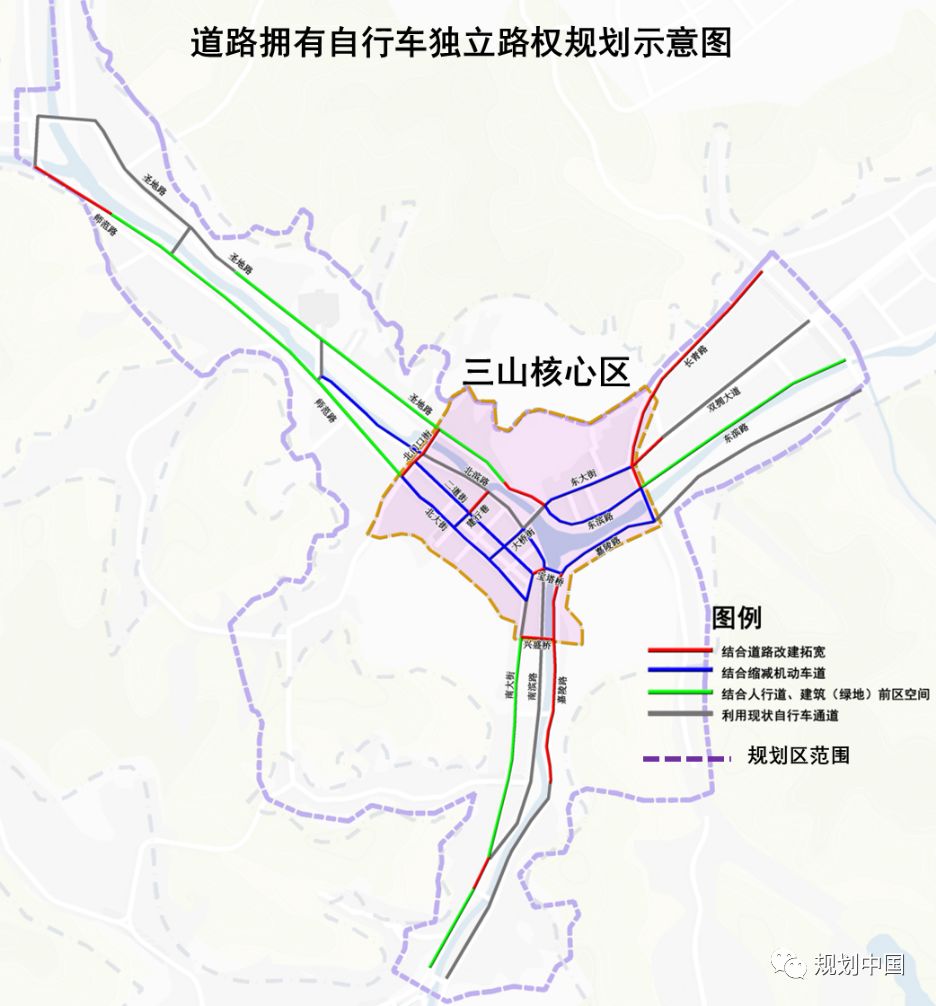

3.3 品质提升,彰显“圣地延安”城市特色

合理布局慢行通道,保障自行车路权。考虑到延安苛刻的现状道路条件,借鉴国内外实践经验,在三山核心区范围内,对慢行空间实施底线保障。既有道路空间无法满足慢行通行底线条件下,压缩机动车空间让渡于非机动车空间。结合现状,充分考虑方案的可实施性,自行车通道采取多类型灵活建设形式,包括双侧布局,单侧双向(针对单侧用地服务)布局等。

缩减机动车道空间保障慢行交通(三山核心区)

延安老城区自行车独立路权规划示意图

优化旅游景点周边交通设计。作为革命圣地城市,红色旅游景点遍布于延安老城区各处,旅游交通需求较强且与城市本地交通相互影响。为改善城市交通品质,对老城区旅游景点周边交通组织进行重点整治改善,如西北局等,完善周边交通基础设施,优化机动车、公交接驳流线等。

西北局景区周边交通组织优化

营造城市特色符号。为实现“悦行圣地”的规划目标,应突出营造城市圣地特色,将延安城市特色符号融入交通标志、标线设置。并为提升老城区旅游交通体验,规划旅游观光巴士线路,以新建宝塔山游客中心为枢纽,老城区形成南北2条环线,串联核心景区,通过特色观光巴士,深度体验延安。

延安特色交通标志意向及旅游巴士线路示意

4 结语

延安有其鲜明的城市特色,一方面位于山川河谷地带,“居”的交通往往面临比平原城市更加严峻的压力;另一方面作为红色圣地,“游”的交通近年来又面临大幅的增长。而“居游交通”所延伸出的问题,不仅是设施短缺层面的,还包括精细化的管理与组织、出行品质等方方面面,所以本次规划借助“城市双修”的平台,探索“双修”背景下的延安交通改善之路,以“悦行圣地,畅通延安”为目标,紧密围绕“居游”交通的有序畅通,因地制宜的制定实施方案,逐步引导延安由“车本位”向“人本位”的交通发展模式转型。

所领导:主管所长:伍速锋;主管总工:吴子啸

项目编制人员:康浩、王芮、曹雄赳、王洋、王庆刚

相关链接:

•延安双修之文化旅游功能提升篇——红色旅游目的地城市建设路径思考

•延安双修之历史文化名城保护篇——新时代历史文化名城的保护体系构建

•纲举目张 秉要执本——延安“生态修复 城市修补”总体规划实践思考

延安双修系列报道持续进行中……

规划问道

规划问道