2015年12月23-24日,“中国城市规划协会第三届理事会换届大会暨第四届会员代表大会”在厦门召开。会议第二大版块内容为“2013年度全国优秀城乡规划设计奖”颁奖仪式及获奖项目技术点评,中国城市规划设计研究院朱荣远副总规划师做了题为“现实需求与未来预期——东莞生态园综合规划回顾(2006-2015)”的报告,本文对报告做一简要总结,以飨读者。感谢会议主办方提供资源支持!

东莞是珠三角地区城市群中特殊的、充满着不确定因素的、不断演变的城市。

随着珠三角地区进入产业经济和社会转型的趋势,东莞市政府在2000前后,就开始对这种逐渐显现问题的小诸侯发展模式进行研究,东莞亟待协调、改善工业化带来的各镇发展不平衡、空间离散的问题,并在2001年开始实施松山湖新城计划,意图对各自发展的镇街模式进行调整。2006年开始东莞东部六镇统筹规划,从六镇所辖的区域市政基础设施入手协调东莞城市化进程中出现的城镇功能各自为阵和环境污染问题。

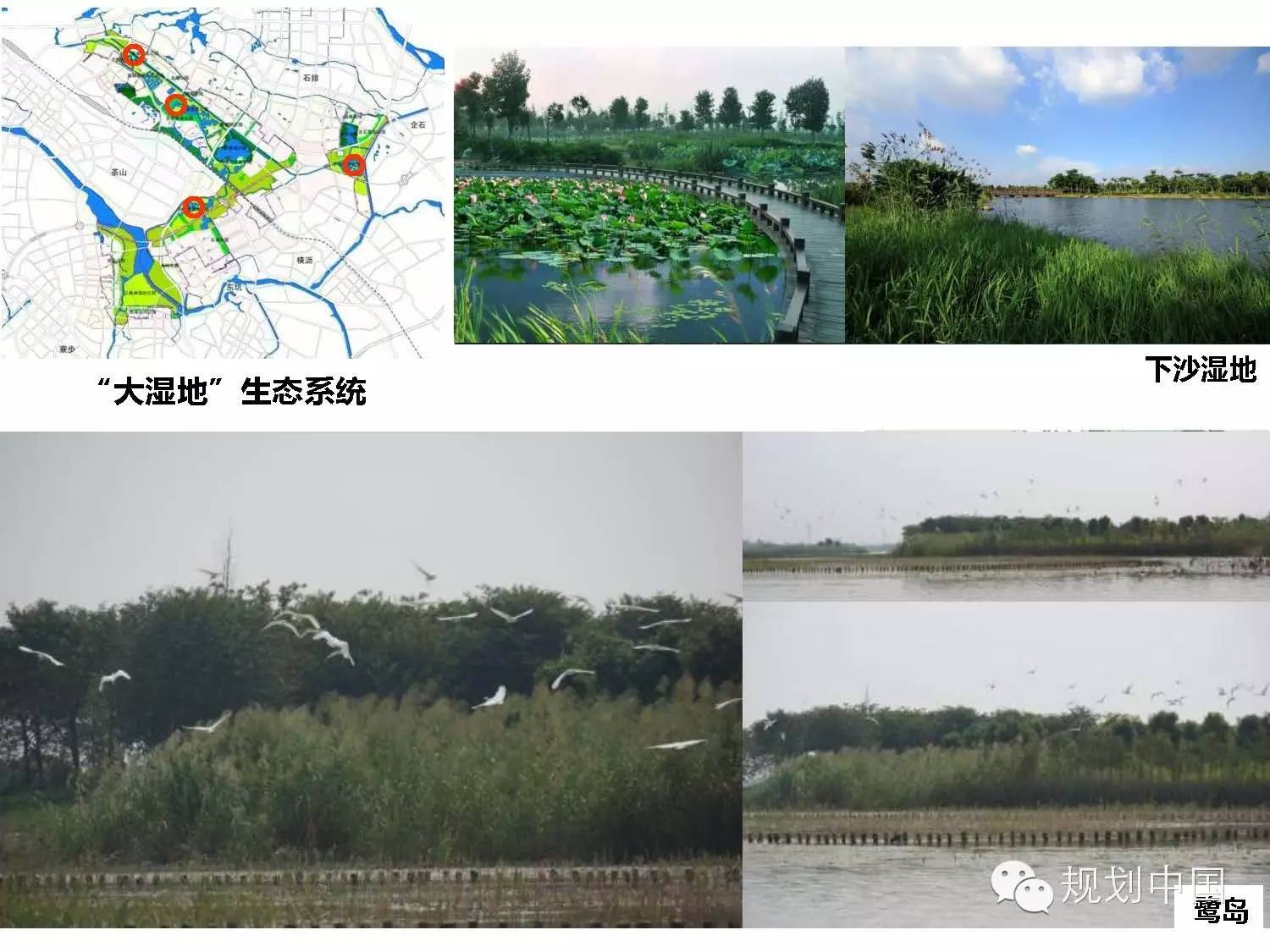

2007年开始实施“治水为先、生态优先、以绿为基、以水为源”的环境基础建设的策略,启动了统筹治理六镇共有水环境的“东莞生态园”计划。

一 生态园面临的问题(技术与非技术)

1、如何统筹园镇协调发展?

2、如何建立传统发展模式向低碳节能和生态模式转型的可操作路径?

3、如何构建水生态环境综合治理的有效标准和可实施的路径;综合治水可能带来的复合功能价值?

4、如何将单一的水利工程与城市水生态环境治理相结合并形成综合土地利用的有效的模式?

5、如何找寻符合东莞社会和经济演变规律的、可持续的社会稳定、环境宜居、经济循环、文明提升的城市化路径?

二 生态园的价值取向

1、关注结构性与系统性的空间尺度与社会和经济“双转型”;

2、关注发展单元:镇街单元、园镇合作时期、市域合作时期;

3、关注构建复合“生态系”始终不变的是流域水系和大生态体系,越来越重要的产业链组合所构建的未来产业发展体系。从分散发展到统筹协同的系统和结构调整;

4、关注从生态恢复到生态发展。从输出GDP到输出生态价值观(社会生态——自然+产业+社会+文化)。

回顾

有效、有限是一种针对性的策略。

适地而生才能实现“种豆得豆,种瓜得瓜”的价值引导预期。

东莞生态园已经建设8年……

三 生态园规划的策略

(一)统筹发展-关注东莞社会发展的特征和规律,破“界”,建立镇区间持续城市化过程中的共同利益关系。

水环境是六镇的共同利益和共同责任所在。

治水、理水、护水、惜水成为园镇的“共识”。

•破心界和眼界

•破有碍于生态环境系统完整的行政界

•破经济要素不流通之“界”

•破土地综合价值差异之“界”

•破产业不成链之“界”……

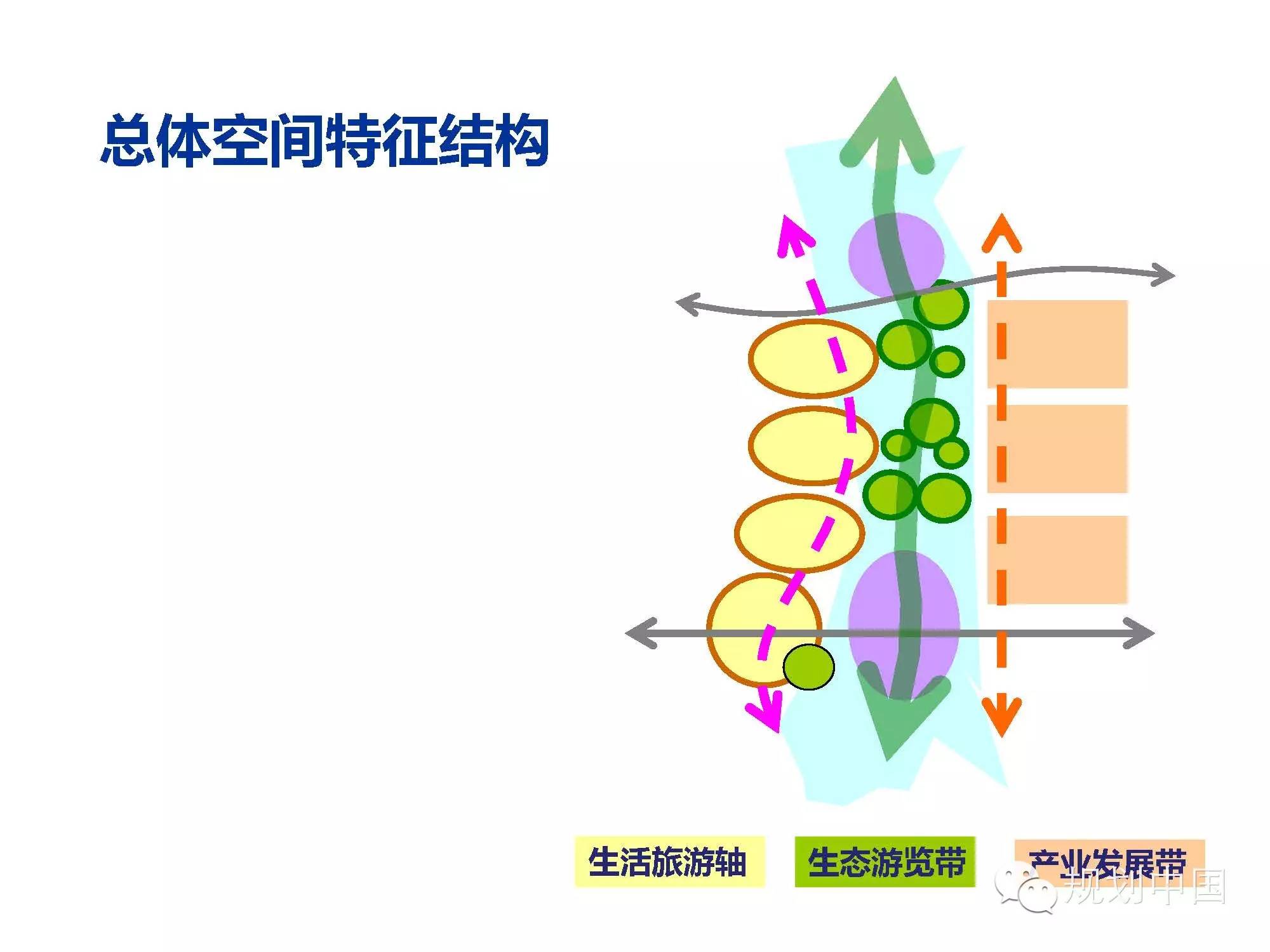

(二)生态城市-关注和实施绿色低碳和循环经济发展理念,创造与时俱进的、特色突出的生态新城区。

从蔓延到紧凑,从分散到集约,从高碳到低碳,从生产和生活方式上推广低碳城市的发展理念,从生态园和六镇区的新型城市化模式入手,走循环经济和减碳的社会改良发展道路,使生态园的发展计划不只是一个单纯的、常规经济发展计划。

(三)城市文明-关注社会文明质素之变,规划次区域的生产和生活服务中心,引领和促进周边镇区社会进步。

生态园要成为一种构建次区域新产业关系和新社会关系的组织者。

促进镇区统筹、重组社会和经济要素集成,促成产业和发展要素间相互依赖、相互链接的新关系,引导、促进建立和完善临近镇区优势产业链和价值链……

(四)先行先试-关注适合东莞可持续的、具有复合生态内涵的城市化路径

生态园选择以治共同之水为先,组合、粘接次区域的各种积极的发展要素,意味着坚定而理性地树立、持续的从减碳到低碳生态的发展目标,持续建设恒久的、次区域的环境生态循环系统、支持健康的社会和产业发展,也意味着东莞城市化模式、经济增长方式的改变。

(五)规划协同-快速建设中组织多专业技术合作

•“治水为先、生态优先、以绿为基、以水为源”的环境基础建设的策略,治理六镇共有水环境的“东莞生态园”计划。

•尽早在图上叠加结构性和系统性的多专业规划,及时发现技术冲突,在事前协调和规避事中的矛盾。

•在规划和设计中花时间,在工程实施中省时间。(系统论、控制论和信息论)

四 规划和设计

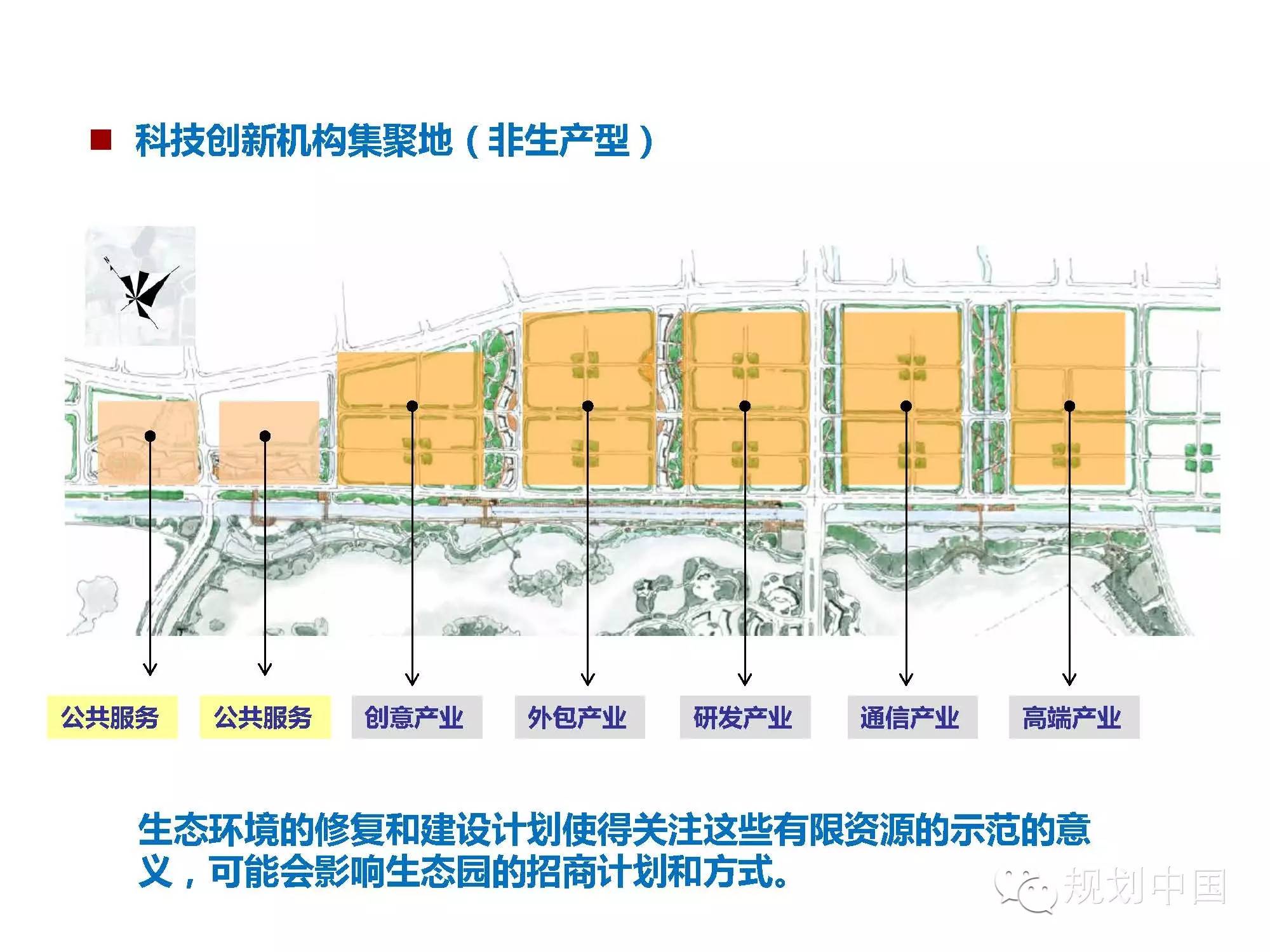

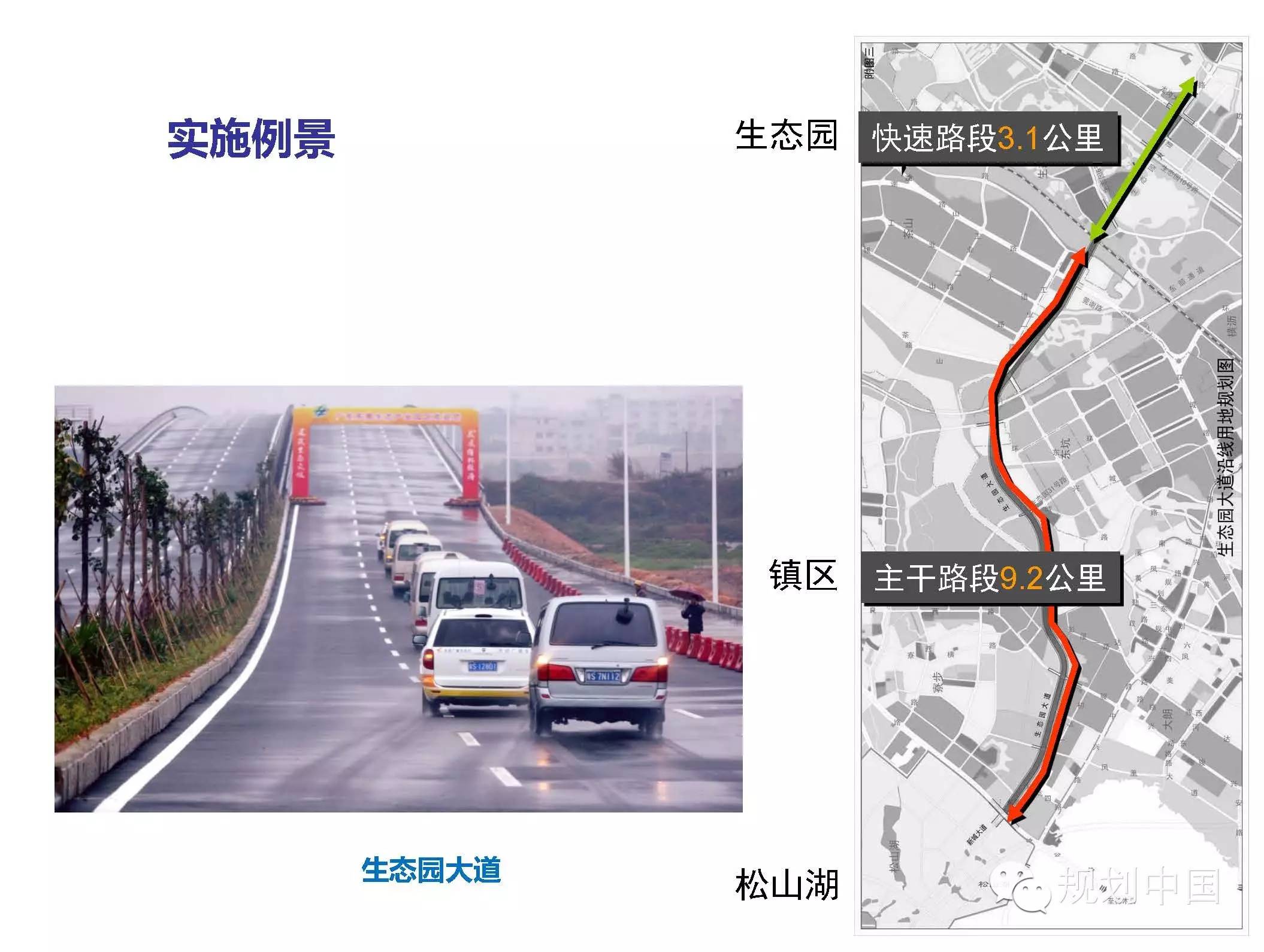

如果我们说松山湖园区是以山水格局的环境特色取胜,虎门港园区是组合港城经济要素为目的,那么生态园的发展计划是以环境水生态治理为先,走内涵型、新型城市化与生态建设并进为要旨的。

这三个发展计划成为与关联镇区共同构建东莞现代社会及其产业体系的重要步骤。

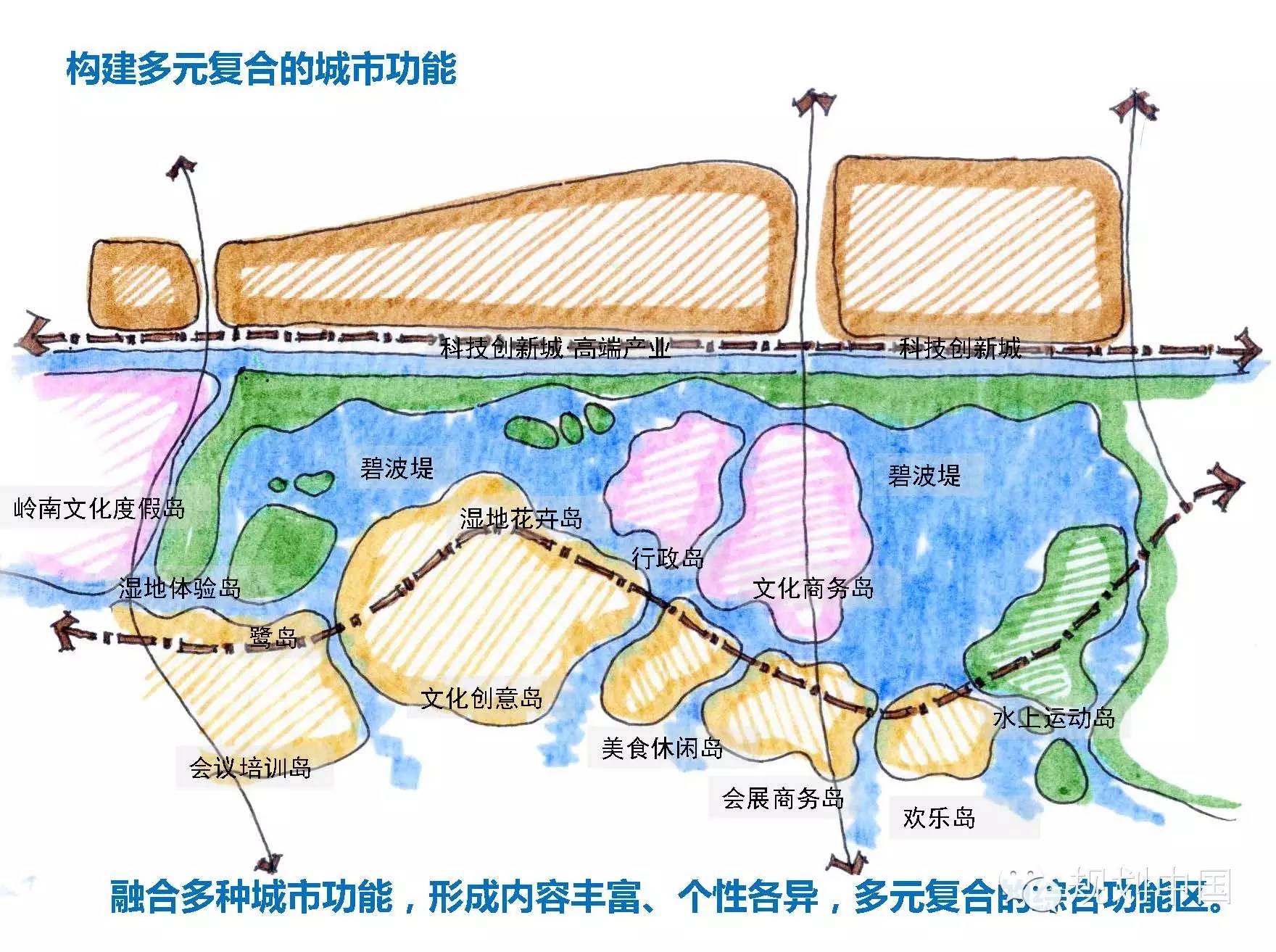

东莞市级湿地生态园,高端产业配套服务区(示范区)

•城镇群统筹协调发展的示范区;

•复合环境生态的综合发展区;

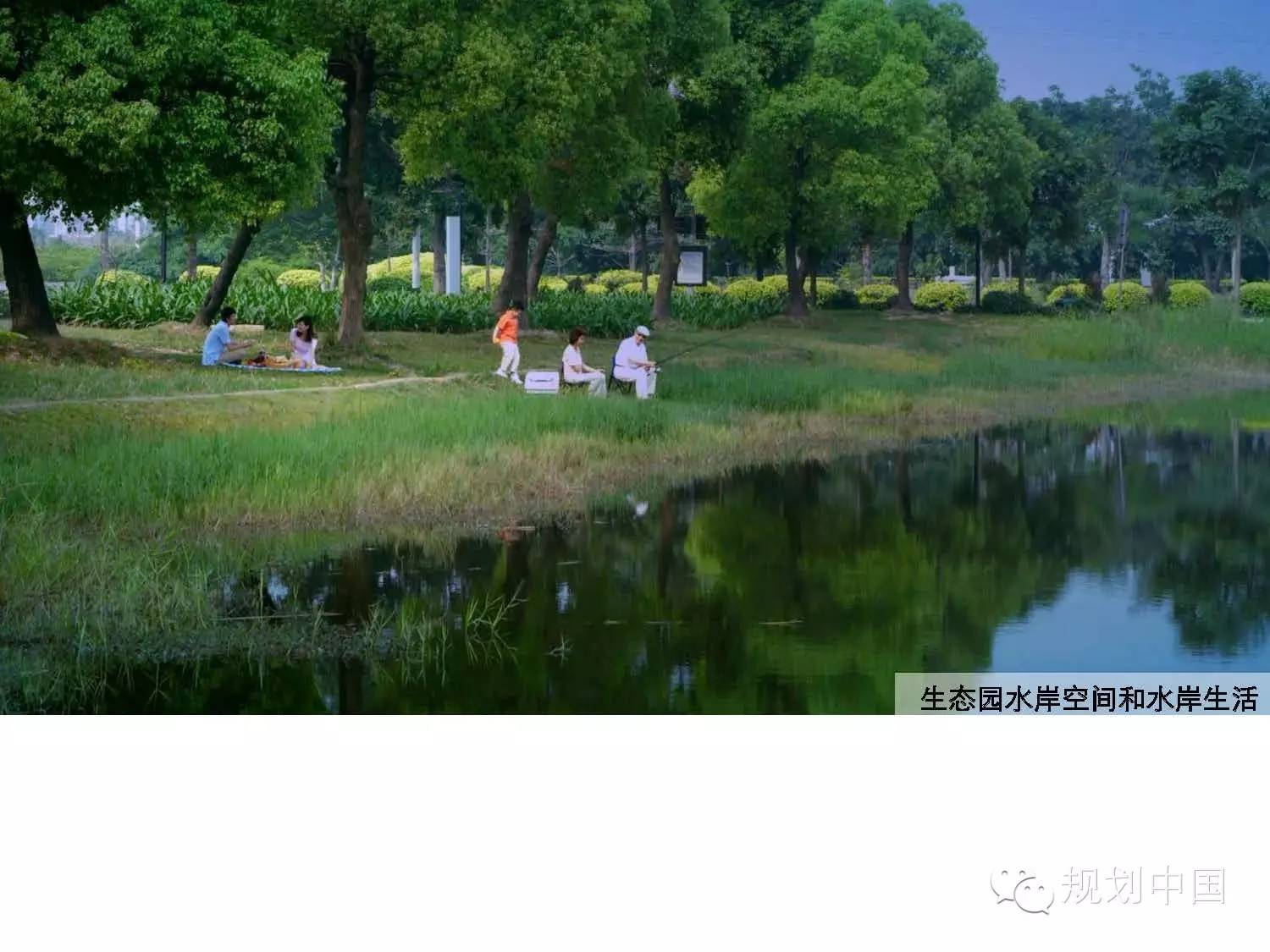

•具有岭南文化特色的城市休闲旅游区;

•东莞发展高端(现代)产业及其配套产业的服务区。

过去和眼前的东莞东部六镇

•镇区视角——各显神通的时期——合理的相对规模与相对系统性,呈现阶段的合理性。

•市域视角——从合适与合理的镇区单元发展模式到不合时宜而引发的“非均等” 与“非协同”现象

未来的东莞东部六镇

•区域视角——整合后分工有序的生态园——从“边缘”到“中央”

•关注结构性与系统性的空间尺度与社会和经济“双转型”

•镇单元(诸侯时期)、镇区合作时期、市域合作时期

•始终不变的是流域水系和大生态体系,越来越重要的产业链组合所构建的未来产业发展体系。

•规划构建复合“生态系”

•从分散发展到统筹协同的系统和结构调整

•从生态恢复到生态发展

•从输出GDP到输出生态价值观(社会生态——自然+产业+社会+文化)

•从产业集群的载体到社会发展模式创新示范

•增量与增值的关系问题——生态园并不是单纯地解决水环境的问题,也不是新添一个经济发展单元,不是第七镇。

为提升社会效能和促进社会文明进步做好物质环境的准备,为社会全面增值打下系统的和结构的基础。

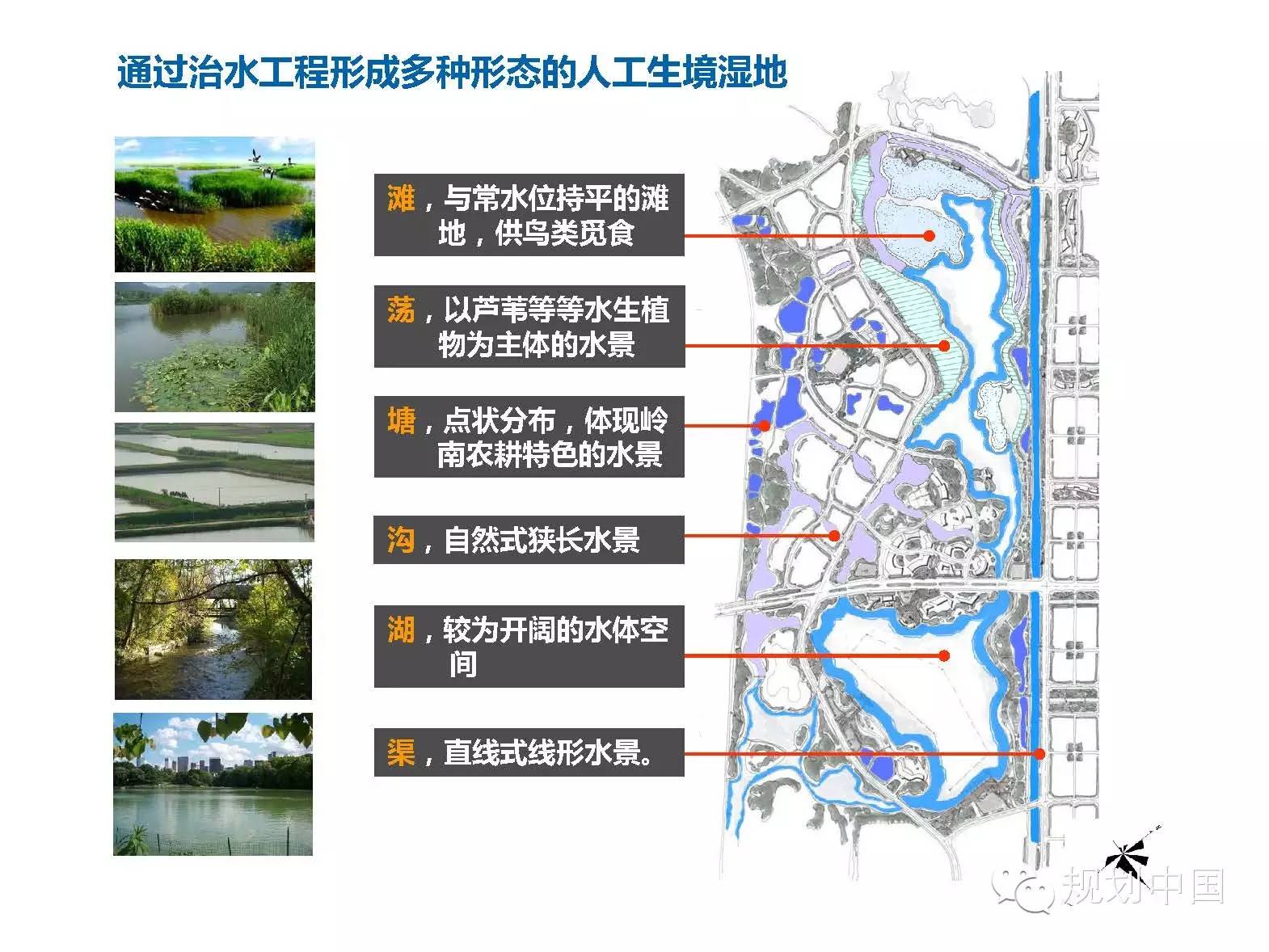

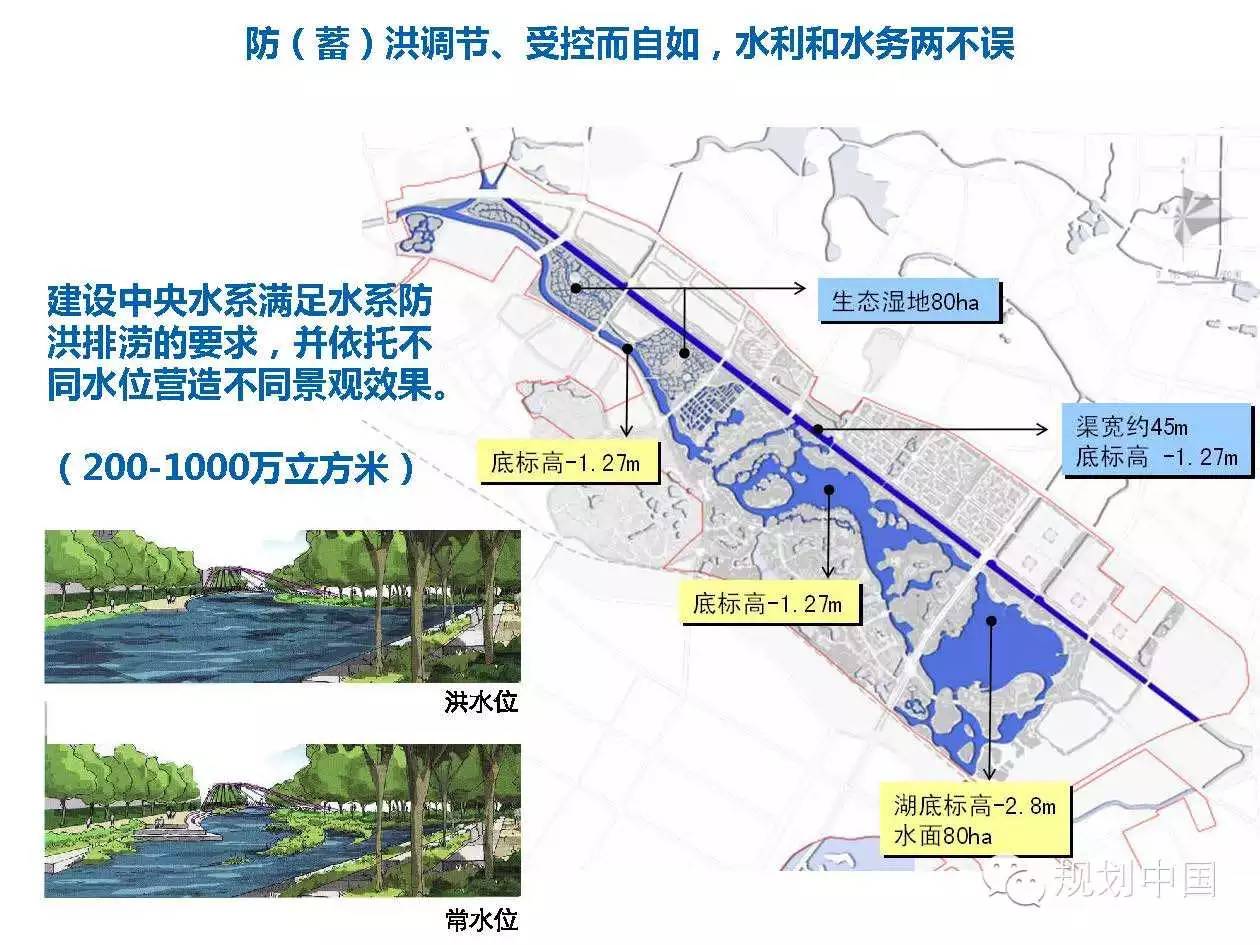

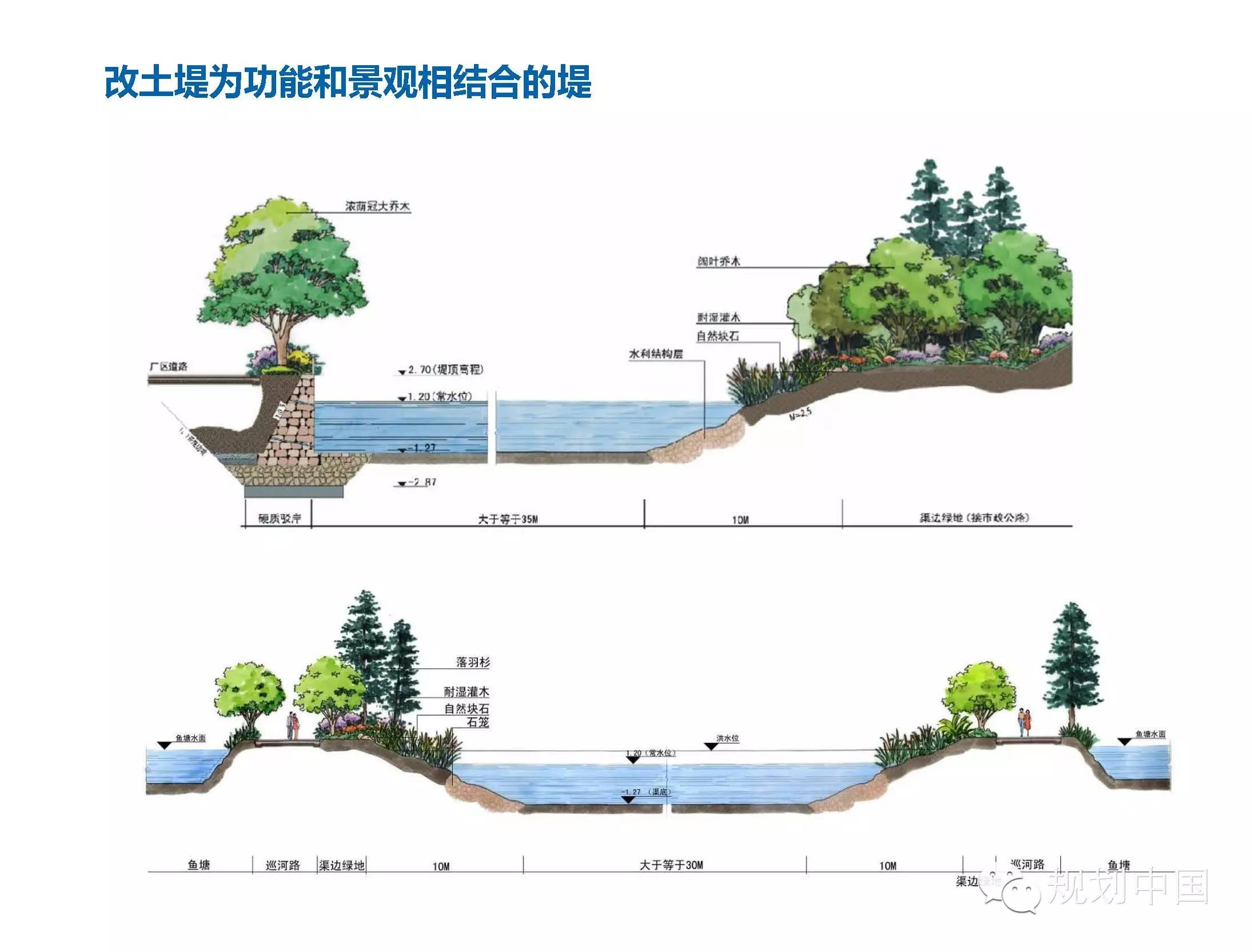

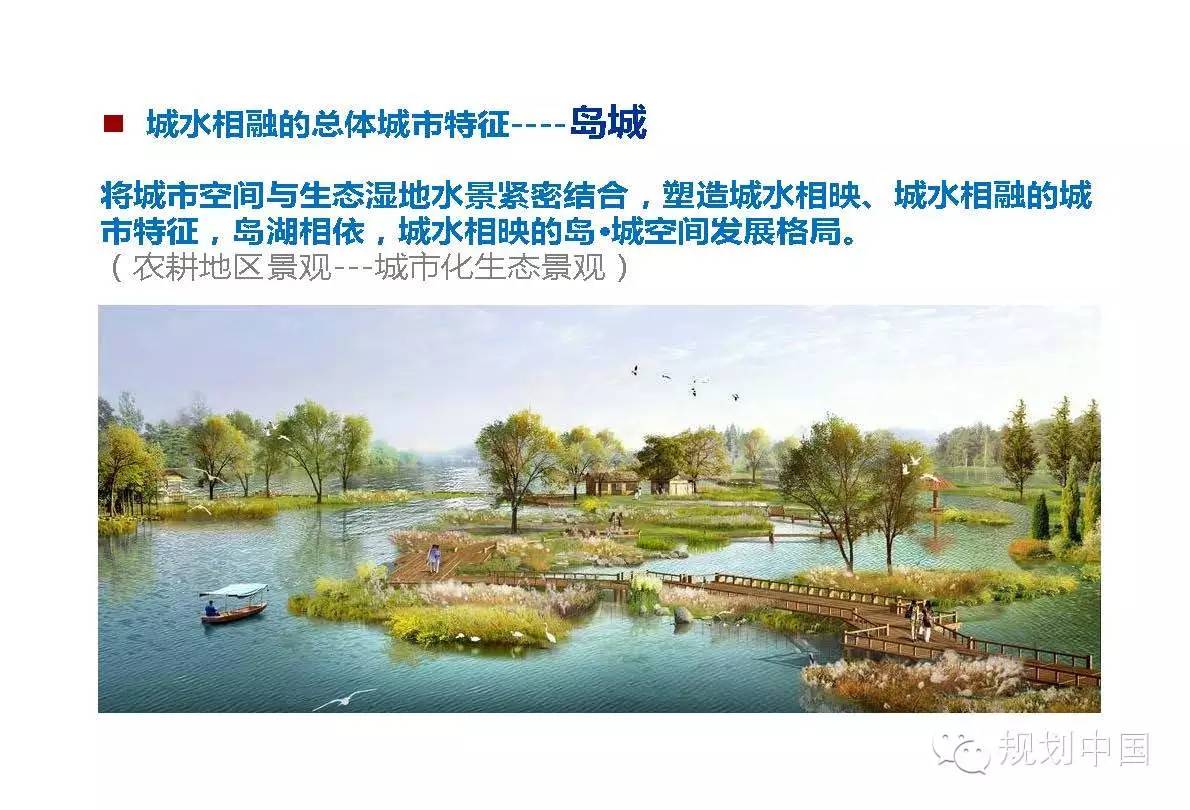

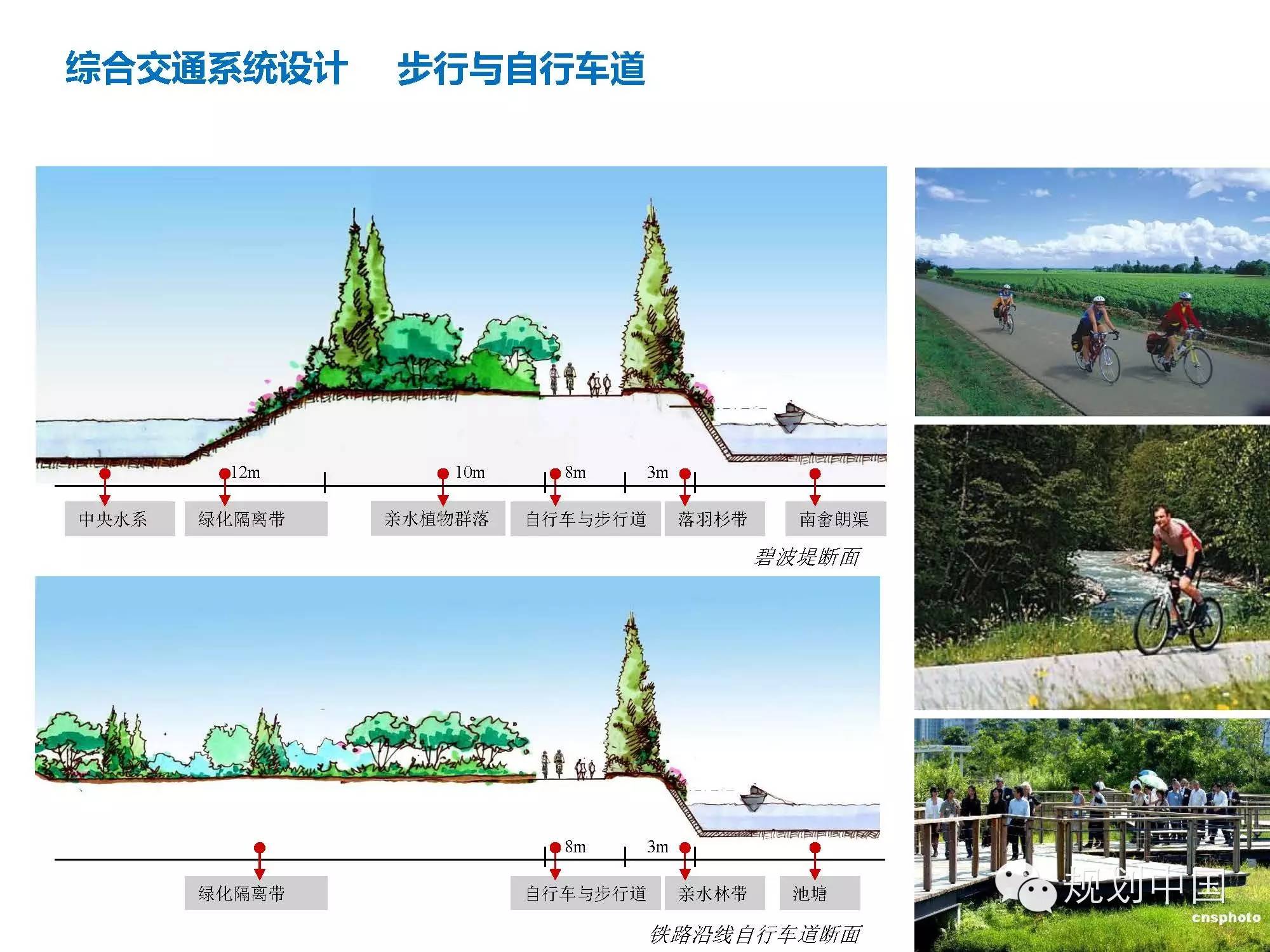

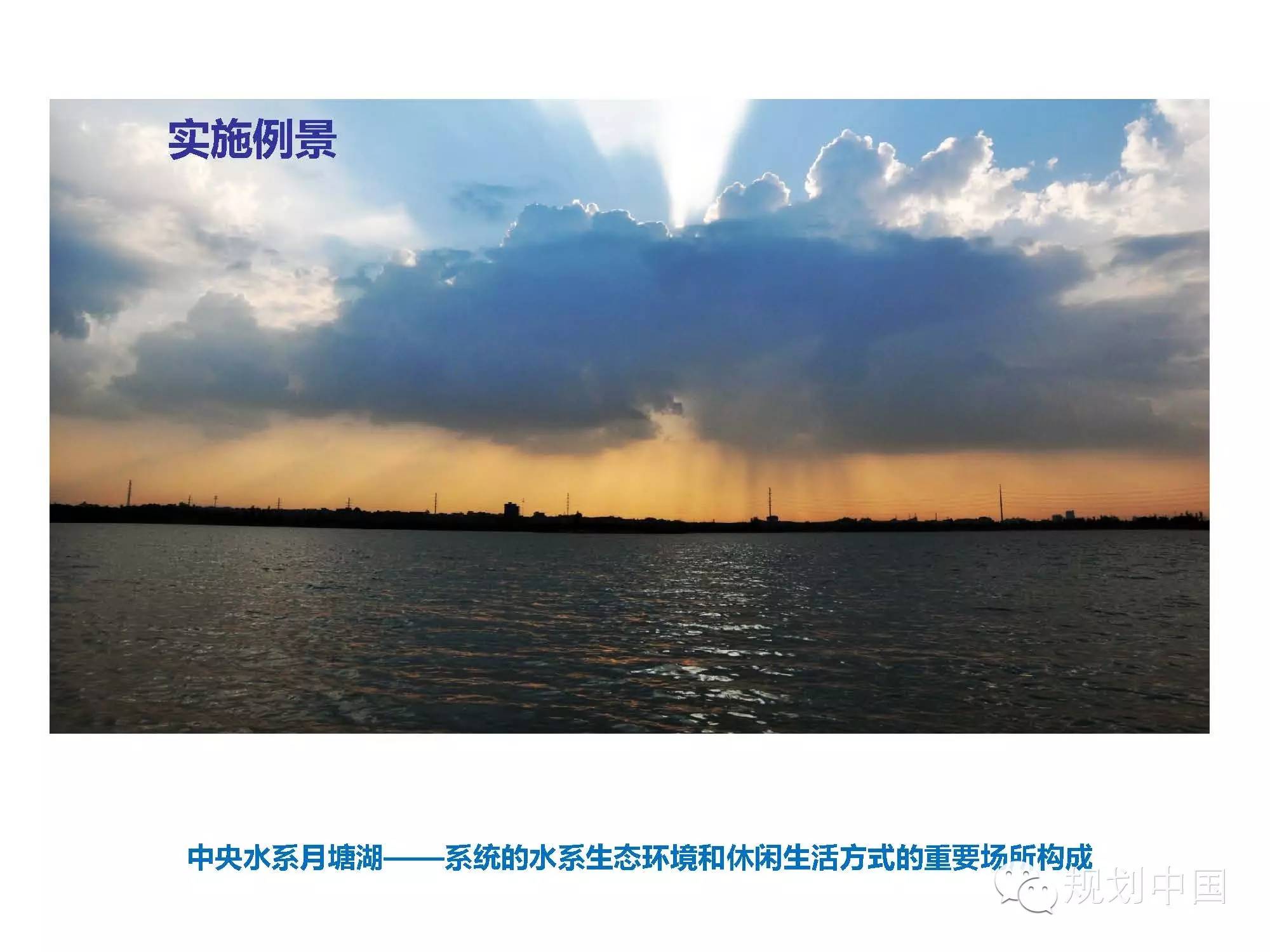

(1)中央水系——为湿地生态主干工程

以园镇城市安全为原则,配合全市水环境治理,实施生态园综合治水,形成生态园湿地系统的主干结构。

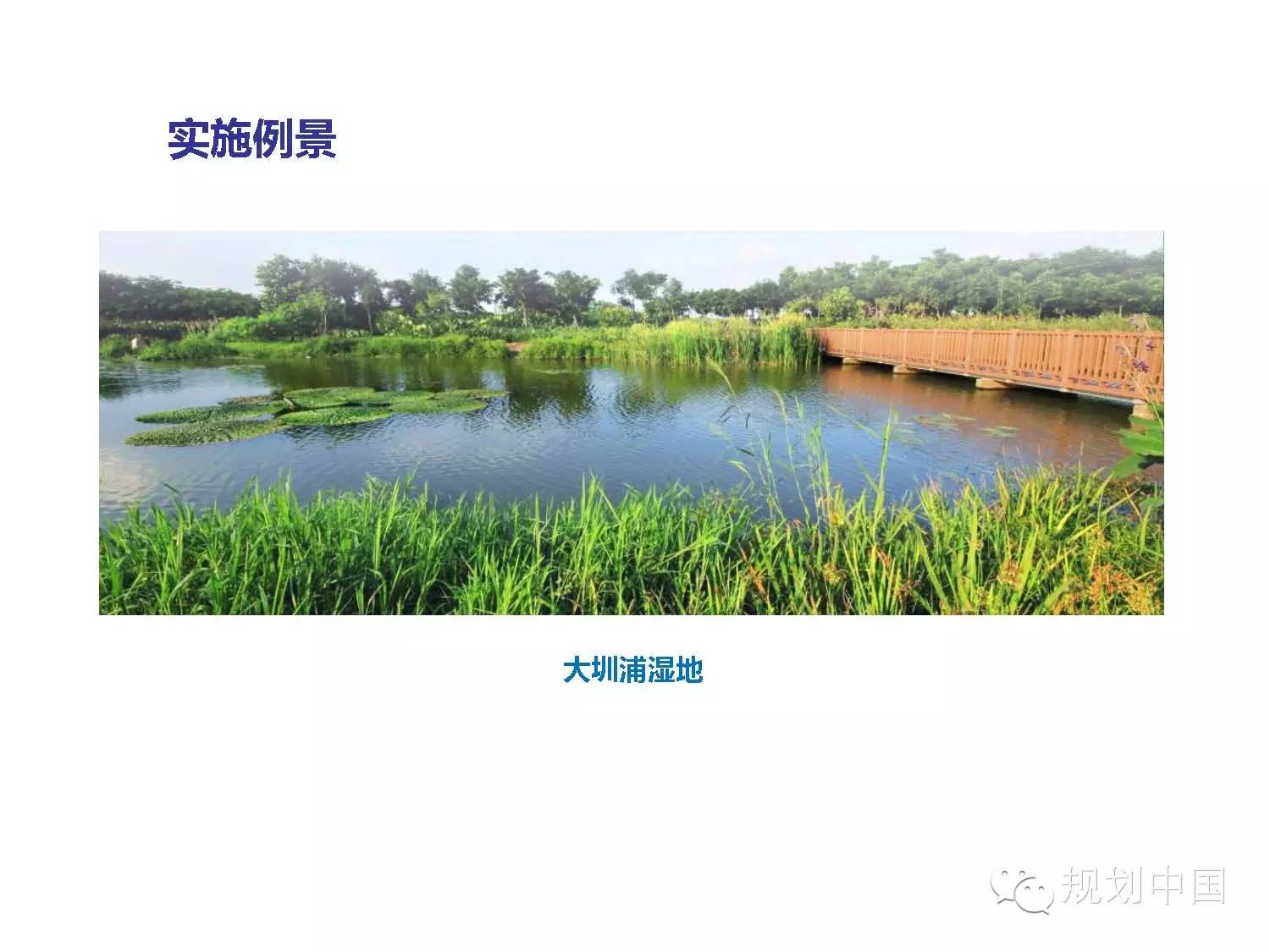

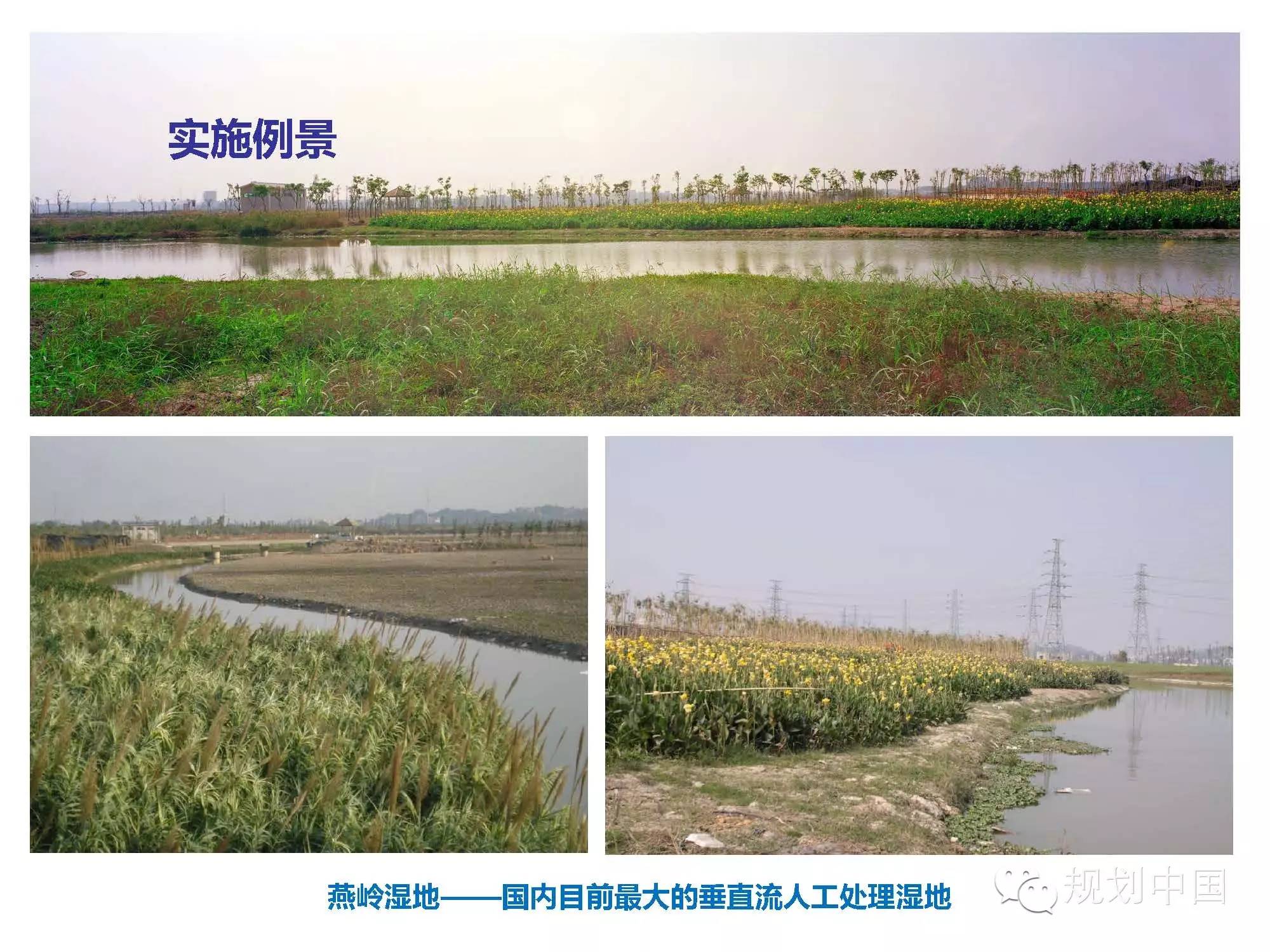

(2)人工湖塘湿地——处理与生境湿地

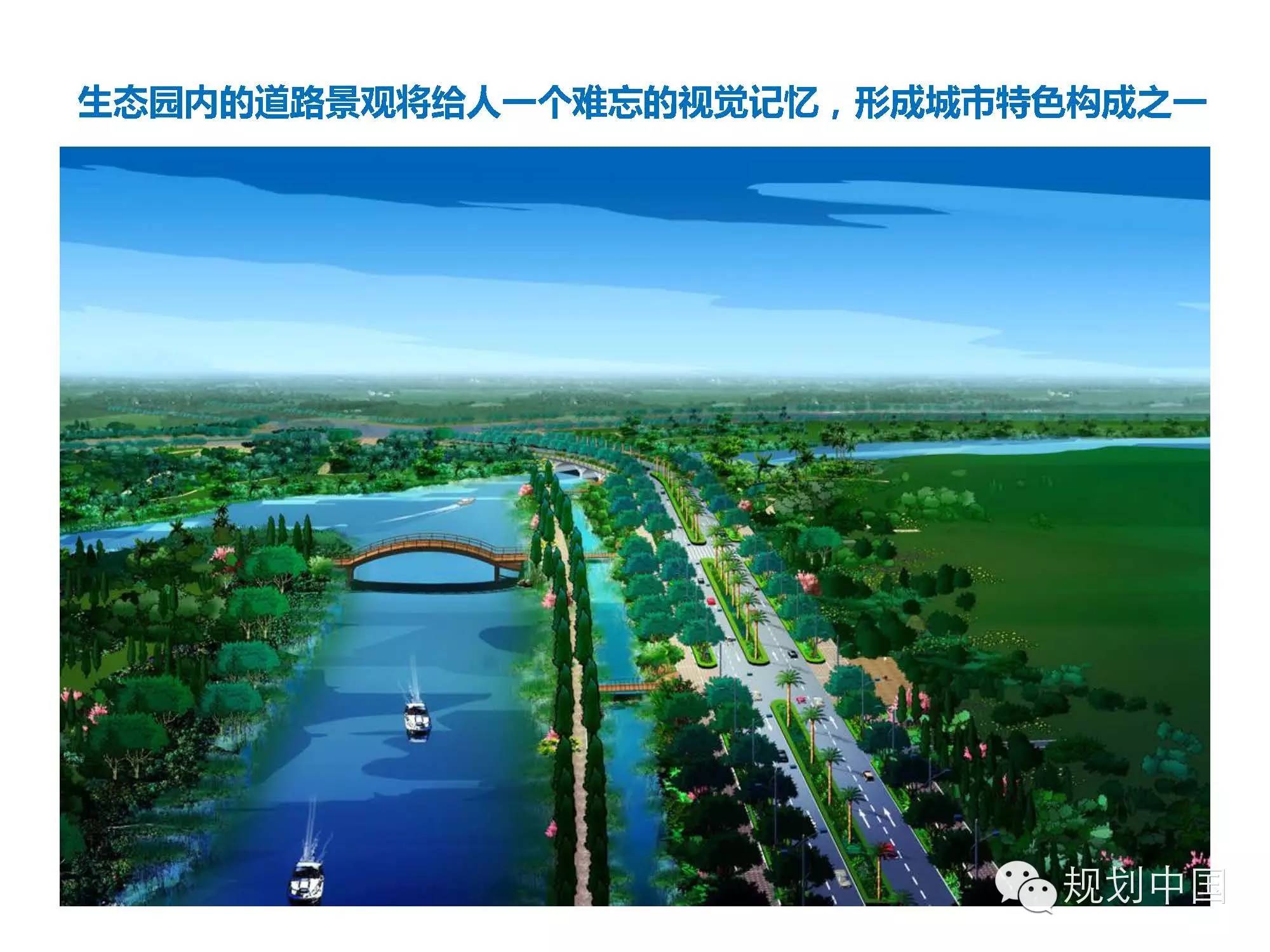

东莞生态园湿地不是一个保护型自然湿地公园,而是一个具有参与城市循环经济体系的功能型绿色生态系统,是人工建设但趋近于自然湿地景观状态的环境。

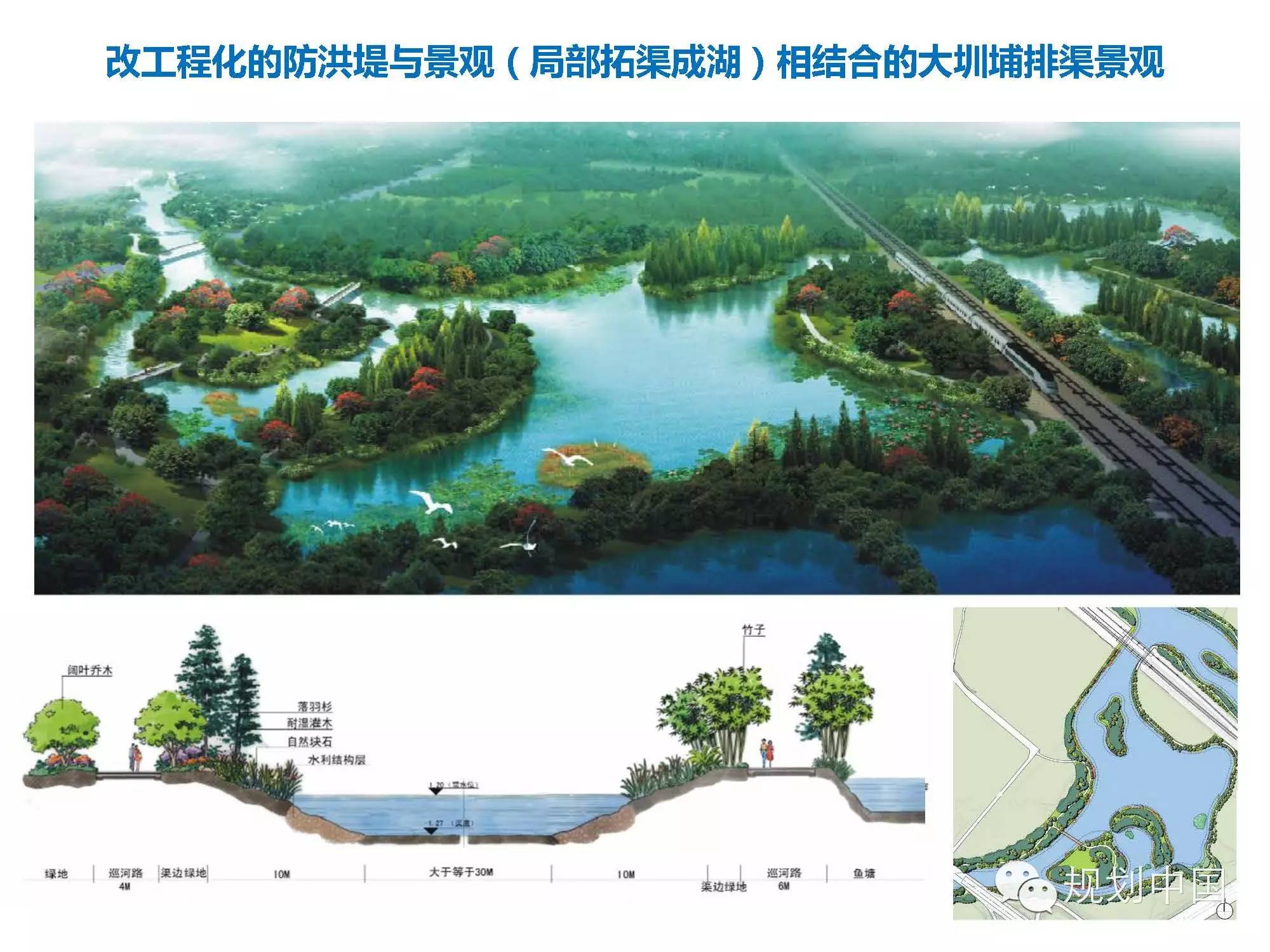

(3)南畬朗、大圳埔排渠——水利与湿地景观

五 总结:“理性”的生态园系统规划与快速实践

特点一:建立系统的多专业规划设计的互动组织和协调机制,形成完善的规划、管理体系。

特点二:生态优先、治水为前,着重次区域水系生态环境修复。

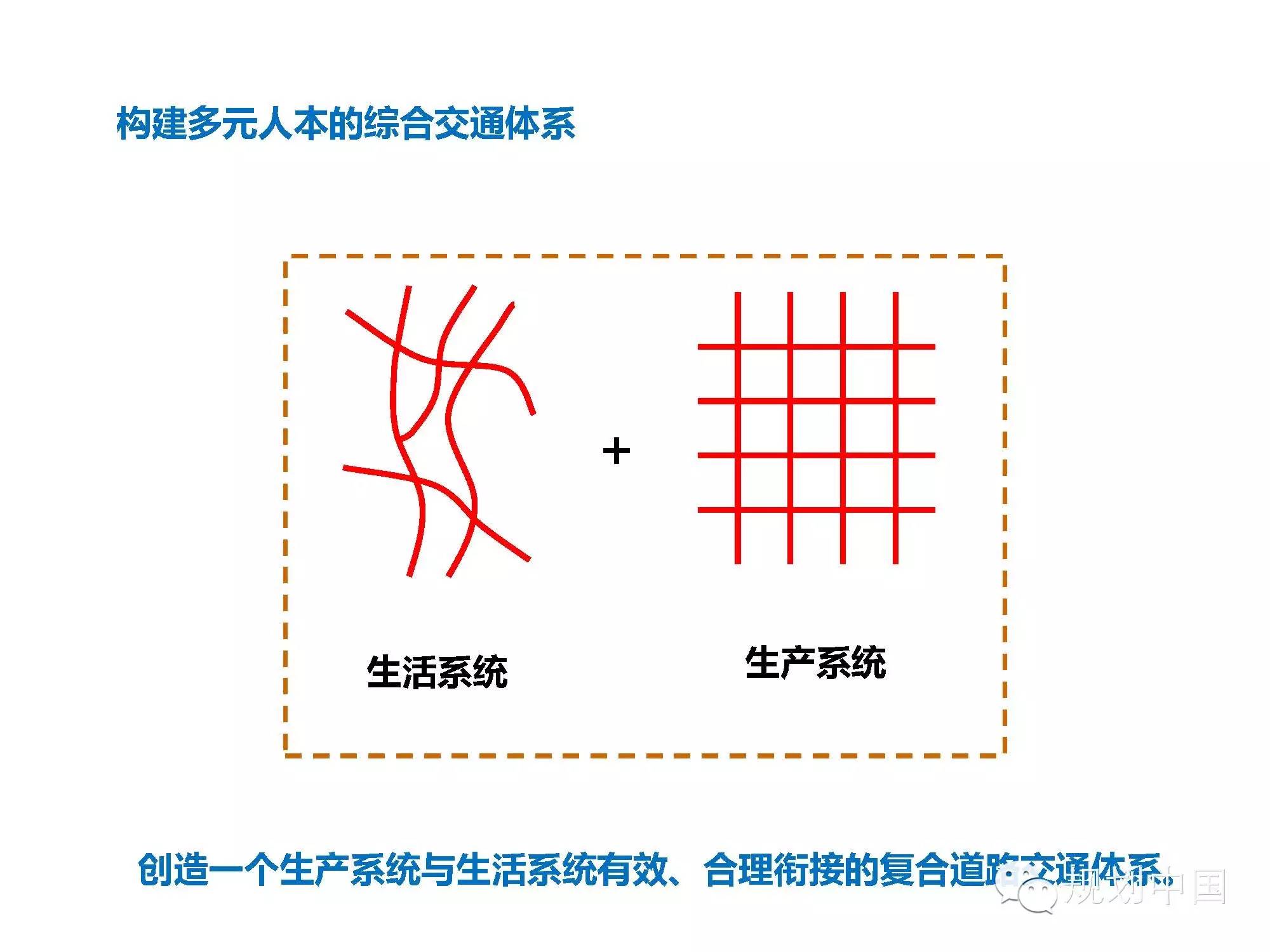

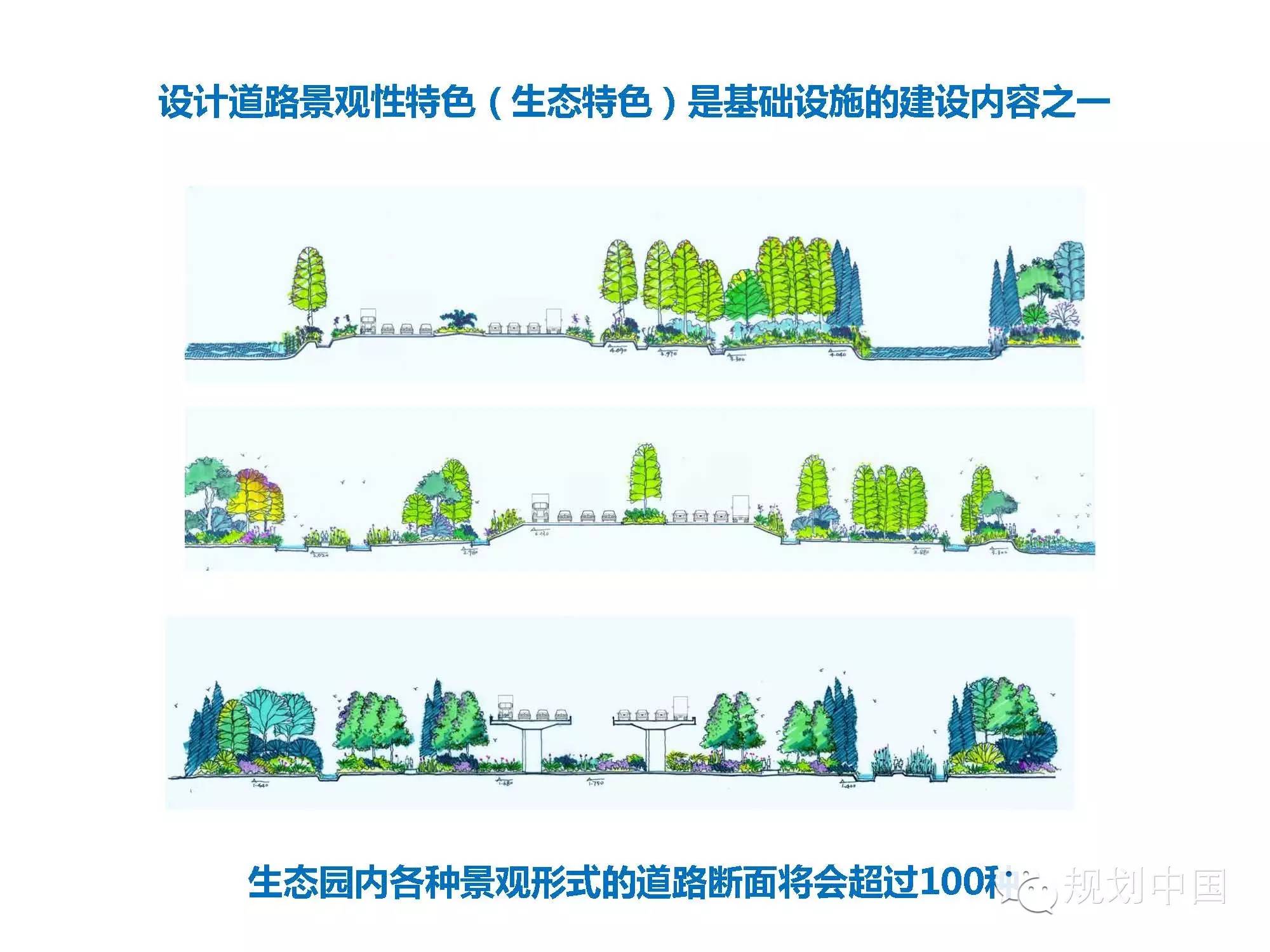

特点三:设计生活与生产的新关系,引领临近镇的社会和产业转型和升级。

特点四:以生态园规划协调(同)统筹六镇的社会和经济要素资源。

特点五:建立绿色低碳价值观下的循环经济体系,以新价值观引领镇区城市化。

特点六:提升东莞中部地区潜力的空间布局系列计划之一

2001年开始的松山湖发展计划和2007年的生态园计划,目前正在成为东莞中部地区科技创新走廊计划的核心,前后十几年持续的规划计划,事实上却是在用时间和空间资源消解东莞工业化、城镇化积淀的各种问题。

8年理性而沉稳的建设,水生态的系统环境已经成型,想象早不再是图纸,理想也不是“叶公好龙”,而是现实的部分。

东莞生态园坚持有限的和有效的生态发展之路,采用相对成熟和传统的技术为基础来实现预期目标:

•想了该想的事

(未来的目标方向和今天的事——补缺和提升)

•做了可做的事

(细分权重的事——治水和市政)

•用了多方协作的方法

(协同推进的规划和工程——技术与科学)

以往的发展模式、行为定势和路径依赖成就了东莞城市化初步的成功,但也逐渐成为一种发展的问题。

今天东莞的现代化价值取向为经济和科技的持续发展,必然伴随着社会结构、生活方式、思想文化的变化,甚至也会影响到政治或者行政组织架构的变化。

预期未来之后,从现在开始行动!

注:根据会议资料和演讲视频整理(点击“阅读原文”观看演讲视频),未经作者本人审阅.

规划问道

规划问道

![国际资讯 | [中东]阿曼塞拉莱滨水区重塑总体规划/卡塔尔公共交通总体规划(2025.5)-规划问道](https://weixin.caupdcloud.com/wp-content/uploads/2025/05/frc-69b1f46a51c00c56ea0c6452271abf56-220x90.jpg)