城市论坛第20期

安家落“沪”?城市包容与第二故乡的可能

本期活动简介请戳点☟

其他嘉宾发言请戳点☟

孙哲:十分感谢张璟航的分享,她讲了非常细节的例子,这些例子与在座的每位观众或许都有共鸣。现在有请第二位发言嘉宾:华东师范大学社会学副教授李丽梅老师。

李丽梅:谁拥有城市的权利?

——新上海人落户的社会地理研究

今天讨论安家落户,新上海人在上海落户的问题。接下来跟大家分享一个我最近做的事情,之所以做这个研究,很重要的原因是我也属于新上海人。我当初来上海的时候,那是2008年,我非常惊讶的发现,原来现在拿到上海的户口是这么难,曾经只要你是大学毕业生,一般来说问题就不大。

用张璟航的例子,包括我个人的例子,想在今天跟大家讨论几个问题,谁是新上海人?“新上海人”并不是非常严格的学术概念,是我们日常使用(的概念)。所谓“新上海人”判断的标准,你在上海工作生活还不够,要看你能不能得到上海户籍。如果用一个很学术的名词概括,叫“永久性迁移人口”。中国户口制度之下,迁移人口有两种,一种户口没有迁移,这种称为外来人口或者暂住人口或者暂时性迁移人口,还有一种迁移人口是你有户口迁移,在我们国家眼里你属于永久性迁移人口。在上海的语境下,姑且用新上海人称呼。

这个研究主要问两个问题,“新上海人在哪里?怎样获得户口”?即上海人落户的空间分布以及与户籍制度、居住证制度相互作用的过程。研究使用了一个法国哲学家的理论框架,“城市的权利(The Right to the City)”。对城市的权利,在不同的国家不同的城市,具体的解释是不一样的,对不同的人或者对政府来讲,它的解释也是不一样的。在政府的眼里,谁拥有城市的权利?或者具体到上海,谁能够拥有这个城市的户口。

“城市的权利”概念可以分解成三个问题:谁的权利?什么权利?什么城市?今天的讨论只限于第一个,谁的权利?对这个问题的回答取决于你是对谁问,大家的答案不一样。从中国政府或者地方政府的角度出发,谁的权利?并非所有在这个城市工作生活的人都能够拥有城市的权利,或曰户籍。只有本地户籍人口和永久性的迁移人口,亦即新上海人才可以得到市民权。为了回答“新上海人在哪里获得上海的户口?怎样获得?”的问题,使用的数据全部都是公开出版数据,包括统计局、政府的公示和报告等等。在座很多人都知道上海人保局的网站上面有公示的信息。我根据公司的名单,搜索工商企业注册信息库,分析什么样的企业,或者什么样的单位支持了户口迁移。发现外资公司也是非常重要的落户申请的支持单位,这是新现象。在十年前二十年前,私有部门支持户籍迁移的非常少,但根据上海数据发现,支持新上海人落户,现在公有部门不是占主体,而是私有部门,包括外资企业。

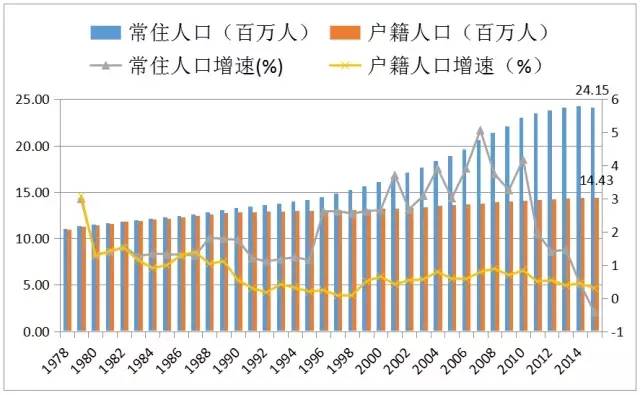

接下来跟大家主要分享统计数据,其实统计数据背后有很多很动人的个人故事,等下欢迎在座的人跟我们分享自己的故事。所谓新上海人或者户籍迁移人口,能否成为永久性迁移人口,这取决于政府的政策。这个图是从1950年直到2015年上海永久性迁移人口,不是户籍人口自然增长,而是户籍人口机械增长,这取决于当时政府政策的影响。例如1958年到1976年是负的,有一百多万人迁出上海,今天不讨论。主要关注1990年代或者2000年以后,永久性迁移人口呈现什么发展趋势?

上海现在是2400万的城市,常住人口增长速度很快。外来人口和户籍人口之间是有差异,而且这个差距随着时间在日益扩大。如图所示,2015年上海外来人口第一次出现下降,这与最新政策有关。

▲1978-2015年上海常住人口与户籍人口增长

来源:历年上海统计年鉴

户籍人口增长速度远远赶不上常住人口,户籍人口增长取决于两个因素,一个是自然增长,另一个是机械增长,上海是中国老龄化程度最严重的一个城市,户籍人口自然增长从1993年不断负增长,那么户籍人口为什么还在不断增长?主要靠机械增长,靠外来人口,或者新上海人。我自己会问,到底有多少外来人口可以拿到上海的户口?上海2400万人口,其中1400万户籍人口,1000万的外来人口。1000万的外来人口当中有多少人可以拿到上海户口?从1990年到2015年,拿到上海户籍的迁移人口人占所有外来人口的比例,一直在下降,特别是最近几年。给大家一个基本的概念,现在1000万外来人口,从2000年到2010年,每年新上海人的增加数量大概在十万左右,有些年份稍微低一点,有些年份则有十几万。从2011年开始,突然之间有一个下降,开始低于十万。假设每年新上海人的指标是10万人(官方是有户口指标的,但我们不知道指标是多少,只能从实际数字知道指标是多少),2011年之后,这个指标好像迅速地减少了。我加总所有新上海人的规模,从2011年开始一直降,虽然2015年比2014年略微增长一点点,但是跟2000年代,21世纪第一个十年相比减少很多。如果计算一下新上海人占外来人口的比例,现在只有0.6%,所有外来人口里只有0.6%的人可能成为新上海人。

▲1990-2015年新上海人数量及占全体迁移人口比例

来源:据历年上海统计年鉴计算

那么每年这十万或者这五、六万的新上海人在哪个地方得到户口?2004-2014年,累计的新上海人有一百多万,分布在什么地方?上海可以分为核心区、边缘区(核心区和边缘区构成上海的中心城区)、近郊区和远郊区,上海拿到户口的外来人口和拿不到户口的外来人口分布不一样,新上海人主要在中心城区或者在高级工作岗位集中的地方,暂住人口或者临时性迁移人口更集中在近郊和远郊。但是无论外来人口分布在什么地方,这个表格给大家列了一个比例,不同的区域,新上海人占外来人口的比例,一直是在下降的,而且不管在中心城区还是近郊或是远郊其比例一直在下降。之前讨论北上广户口很难拿,并且具体到上海不同城区的户口难易是不同的。浦东新区新上海人落户最多,因为有很多就业岗位,尤其是上海重点发展产业就业,另外跟高学历人群的分布有很大的关系。

每年不到十万的新上海人到底是谁?谁是新上海人?所有成为新上海人的渠道可以归纳为三种,经济渠道、社会渠道和相关政策渠道。非户籍在上海求学者最后落沪,这属于“经济渠道”的一种。“社会渠道”,是指例如跟一个有上海户籍的人结婚,根据户口政策当在上海居住一定时间之后可以申请户口的。上海从1999年政策开始允许配偶落户,两地婚姻显著上升。上海的两地婚姻,即夫妻双方有一方非上海户籍,大概占国内婚姻对数的36%或者40%左右,但不是一结婚就给你户口的,你需要在上海居住很长一段时间,我采访过一些人,大概十年十几年都有可能的。但是上海人的非户籍配偶构成了申请上海户籍的潜在群体。相关政策渠道包括很多种:对上海来讲,以前的历史遗留问题,知青子女,支边支内人员,这些都是特殊历史条件下形成的群体。再有就是建制改变,村改居,你也会得到城市户籍。再如上海每年都会评选“上海优秀农民工”,有一部分优秀农民工可以拿到上海户籍,这种人数非常少,更多像作秀,没有什么实质意义。

今天重点讨论经济渠道。因为社会渠道和相关政策渠道大体由中央政策决定,地方政府没有多少控制权。地方政府最大的控制权利是在经济渠道,由地方政府制定具体政策,什么样的人属于满足落户需求,地方政府可以掌控。根据对上海最近这几年的研究发现,经济渠道落户所占比例不断上升,尤其在2012年超过一半,经济渠道是非常重要的,后面两者占比相对少。如果你再看最近的中央和上海市的政策走向属于严控特大城市的规模。

经济渠道主要有四种,首先是户籍引进人才。1993年开始,上海户籍人口开始出现负增长,一直到现在只有2012年和2014年有轻微的正增长,其他所有年份都是负增长,上海需要有外来劳动力,特别是年轻劳动力,从1999年开始上海市政府提出把上海建设成为中国的人才高地,从国内其他地方引进人才。2002-2012年上海引进户籍人才八万多人,这八万多人具体的情况,我看了一下,他们非常的年轻,教育水平很高,97%以上的人拥有大学本科及以上学历,这样的人不是普通人,不是平均人的水平。上海市常住人口平均教育水平是什么?再看行业的分布,也很有意识的,引进人才一定在上海重点行业工作才行。户籍引进人才给户口,满足条件的情况下其配偶和孩子也可以拿到户口的。

这是引进人才申办常住户口前十名的单位,排第一的是华为,民营企业,这跟以前不一样,大家可以问一下你们自己的父母,问一下长辈,户口迁移的经历,基本上都是公有部门,要么政府机关要么国企,这样的部门或者事业单位才可以支持户籍迁移。现在可以看到上海最近的户口申办单位,除了民营,还有很多是外资,包括外商独资,港澳台企业,不过国企还是很重要的。什么类型的单位支持了户籍迁移?国有企业还是最高的,它是单个比例最高,把国有企业和事业单位两个加起来记为公有部门,其他民营企业、外资或者港澳台、股份有限公司(在这里把国有控股排除在外),还有非营利组织,这些全部加起来超过一半,支持了引进人才的户籍申请。这是一个新变化,不知道是否上海比较特殊,北京没有做过,不大清楚北京的情况,也许北京还是公有部门最大头,这是上海的新变化,相对以前而言。

经济渠道的第二种类别是居转常。上海从2009年开始持居住证满七年可以申请上海户口。居住证最早是2002年开始,到2009年正好七年,人才居住证持有满七年可以申请上海市户口,有多少人能满足这个条件?其实拿到人才居住证的人很少,那一千万外来人口大部分没有人才居住证,虽然居住证上面不会写着人才居住证,但是实际上会分,特别在几年之前会分你是属于A类、B类、C类,不是所有居住证的持有人都可以申请户口的。根据数据的统计,2009-2015年底只有2.4万人通过这个渠道拿到户口,这跟前面引进人才有点不太一样,很多是带着孩子落户,而配偶随迁很少。这是居转常申请常驻户口的前十名单位,好多人力资源类型的公司,我刚刚拿到这个结果的时候比较惊讶,才知道原来上海各种劳务服务的公司类型多样,劳务服务公司不止有国企,也有民营、外资,跟前面引进人才略有不同,不过有一点是一样的:支持落户申请的单位组成比以前多样化。

经济渠道的第三种是求学类和应届高校毕业生,它属于人才类。中央政府有要求,对于应届毕业生,当地政府落户应当有所照顾,上海情况一样,有额外的加分。非户籍高校毕业生有多少拿到上海户口?从2006-2012年期间,十万人左右拿到上海户籍,另外12万拿人才居住证,你现在不能拿户籍,你先拿人才居住证,七年之后再说。这张照片是几年之前在网上,学生的抗议。第四,留学回国及随迁人员,留学回国人员,属于新上海人中的一种,但是它的数量很低,张璟航你这种是上海需要的人才,你可以看一下大概有多少人?我唯一找到的数据2013年有一万多名留学人员选择落户上海,学历非常高,不止大学本科,获得硕士博士占90%以上,70%在非公有领域就业。

新上海人里面,经济渠道、社会渠道、相关政策渠道,经济渠道地方政府具有最大的裁量权,相对可能性最大,可以拿到上海户口的渠道。他们都有一个共同特点,特别年轻,学历特别高,都从事上海所谓的重点行业或者急需行业。新上海人跟上海常住人口,他们有什么差别?刚刚说过,前面看到无论是哪种人,无论是引进人才还是居转常还是留学归国人才,70%以上至少具有大学本科或者以上的学历,而且百分之七八十很年轻, 2010年上海常住人口受过大专及大专以上教育人口的比例只有22.8%,大学本科及以上的只有12.8%。从年龄来看,如果跟户籍人口比,现在上海老龄化程度是全国最高,2015年65岁以上的人口占到将近20%以上,客观上讲,上海需要引进外来年轻劳动力。2010年,上海就业人口里外来人口超过一半。在这种情况下,最近国务院新出的政策户籍相关政策,实行差异性的户籍政策,严格控制特大城市城市规模,于是上海市出台一个人口天花板,2500万,现在上海人口已经2400万,怎么办?只能控制外来人口规模,控制落户规模。上海最近户籍政策的走向,减少直接落户的人数,居转常成为上海落户主要的渠道,成为新上海人的路非常狭窄——新上海人占外来人口的比例0.6%,不到1%,成为新上海人的路不但日益狭窄,而且还进一步延长,先持有人才居住证七年,七年后才有可能转为户口。这个要求很不容易的,持证满七年之后,收入必须是平均收入的两倍以上,如果满足这个条件才可以转为户口。

关于中国,尤其是特大城市户籍、居住证制度所导致的公民身份等级的分异,陈映芳老师做了很多研究,中国的人口迁移双轨制是建立在户籍制度基础上等级间可以流动的身份制度的结果,上海是极端的例子,有非常细致的管理条例,根据不同身份的常住居民给予不同待遇,给你不同身份,极其少数高精尖的人才通过人力资本或者可以通过投资换取户口。大部分人被认定为暂时性迁移人口,不是永久性迁移人口,所以你会被排斥在城市公民的身份之外。谁拥有这个城市的权利?在这里生活工作居住的居民能够拥有这个城市的权利吗?城市的权利已经被联合国人居署写在官方议程,根据最新的人口迁移研究,更高的人类发展水平会带来更高的人类迁移水平,徒劳的设置障碍把他们关在门外没有用。E.B怀特说过这样的话,对大城市而言,通勤者使它如潮涨潮落般生生不息,本地人给它稳定和连续性,移居者才点燃了它的激情。

【城市论坛往期回顾】

5年,20个周末,相聚在“我们的城市” | 城市论坛二十期记

规划问道

规划问道