不难意识到,我们生活在一个瞬息万变的时代。科技、商业和社会结构在经历飞速变化,以适应新型挑战。但城市的反应却是迟缓的。城市的规划、融资和建设都极其耗时,而竣工后却已过时。

事实上,利用旧指标来规划未来发展态势,似乎已成为一种冗余模式,且极耗费成本。和商业领域相似,城市的不断规划需适应未知又截然不同的未来,不仅要为突如其来的变化提供缓冲空间,同时还要灵活调整发展思路,以应对未知未来。

城市规划之路上,极有必要由“让城市比现今更宜居”的新愿景来引领,也亟需抛弃那些造就目前状况的按部就班的规划途径。

图片:www.wsbe17hongkong.hk

不久前,我刚参加了2017年香港可持续建筑环境全球会议。这是该行业内最具影响力的大会,让全世界开发建设方面的专家得以聚集,也吸引了来自世界各地的绿色建筑倡导者、决策者、学者以及专业人士互相知会交流。

当今世界正深受社会经济及政治衰退的影响,亟需紧迫且巨大的改变来重塑平衡。然而我必须承认,离会时,我惊讶地感觉到大家对于开发行业适应变革的能力都持乐观态度。

图片: Ernst & Young

我们需要改变

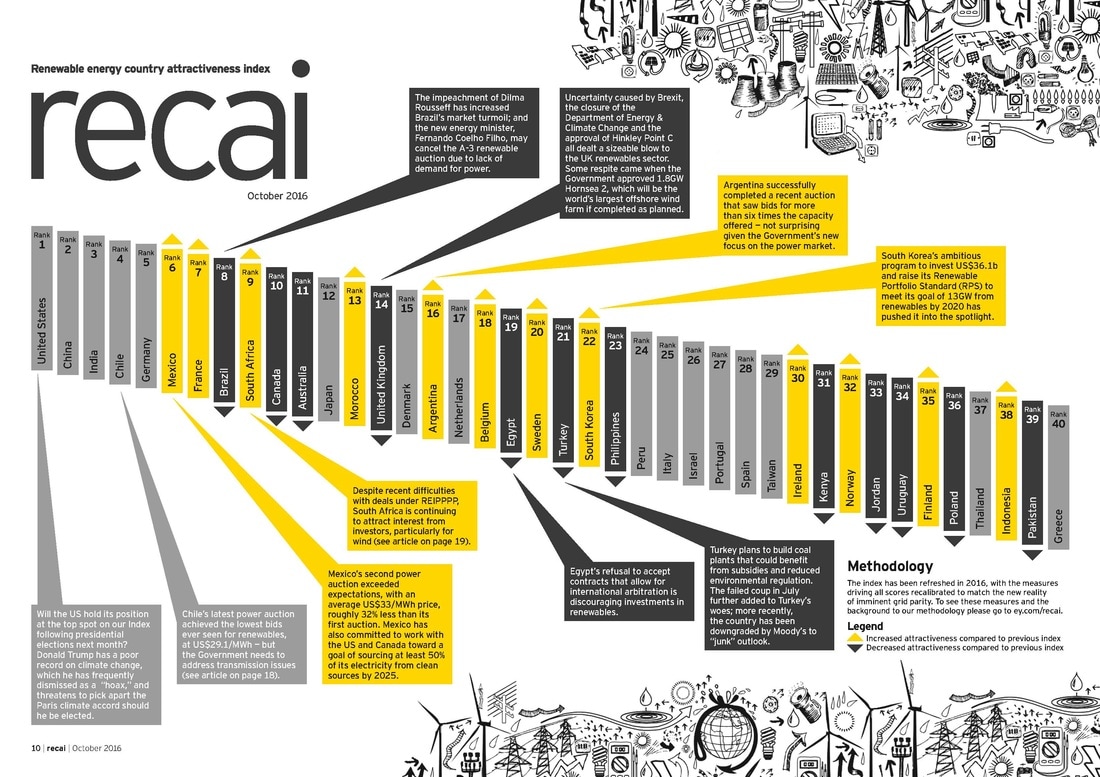

会议话题基本围绕唐纳德•特朗普效应及其宣布美国退出《巴黎气候协定》的重大决定。不久前我还会认为,这意味着为子孙后代创造希望明天的道路通向了终点,不过话又说回来,也许这里面的寓意又完全相反。

变化的列车已经出站,哪怕美国总统也无法阻止其步伐。这种感受在会议上很是明显。特朗普当选总统后做出的这一决定似乎引发了全球恐慌,各国决策者和商业巨头(尤其美国)都纷纷因此意识到,为弥补损失,他们应加倍努力,以适应比《巴黎气候协定》还严格的目标。

如今的话题不再围绕能否达到减排目标,而在于:接下来更具挑战性的新目标是什么,如何通过生活方式、政策及科技领域的典型转变,来实现更快速更巨大的变革?传统的规划方式似乎已经不中用了。如今我们所处的是一个大变革、大创新及大融合的时期。

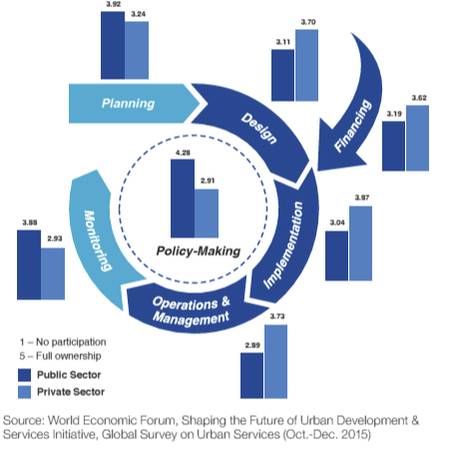

Shaping the Future of Urban Development & Services Initiative, Global Survey on Urban Services (October-December 2015)( 图片:世界经济论坛)

除陈布新

采取激进的新方法来改善城市生活,对于达到《新城市议程》的要求迫在眉睫。城市及都市区域正快速成为国家经济的主要推动力。转型速度更快、且质素更高的城市能吸引富有远见的企业,并能吸纳一批更聪明、但渴望最佳工作及生活环境的高质素劳动力。这些城市不仅将引领国家经济,还能引领世界经济。

那么,现在的城市应怎样做,才能有效应对自身飞速转型所带来的未知因素?同时如何让当代的投资项目惠及明天、经久不衰?如下便是10大简单、高效且低成本的途径,可帮助我们快速行动,让城市同时适应现今及未来需求。

图片:www.financialexpress.com

1. 居民健康当先

有一条颠扑不破的真理是:人在健康快乐状况下的生产效率更高,医疗及社会服务的巨大成本由此降低。我们先前建设的城市乌烟瘴气,污染严重,效率低下,只以经济发展而非以人为中心。

如今,在重塑城市空间时,是时候先考虑居民身心健康及社会繁荣,再考虑个人利益及经济发展了。我们的街道应更安全、空气应更清洁、社会模式应更公平、压力也应当更小。生活价值观的转变,必须突出长期安全健康的真正价值。

2016年武汉被洪水淹没,再一次验证了非理性扩张的后果(图片:路透社)

2. 因地制宜

尽管海平面不断上升、风暴洪涝日益频繁,但在争夺低价可开发用地、尤其住房用地的竞赛中,城市仍不断向高风险的沿海及内陆低洼洪涝地带扩张。自然灾害造成的潜在损失将远远超乎短期利益。

城市正着手开展灾害风险评估,在选择适宜开发地时,也应形成更开明的思路。除外,“低冲击发展”模式必须成为规划开发的准则。该模式旨在将对环境质量的破坏度达到最小。

基础设施开发后剩余的绿色空间,香港红磡中转站 (图片:谷歌)

3. 取消目前的分区规划

应当立即停止基于下列原则的开发活动:先建设耗资不菲的基础设施框架,如道路、下水道、排水系统等,再以分区开发的方式填补空隙。此规划方式已经落伍。政府应以退为进,反思怎样才能让城市良好运行,对于设施的放置地点应积极规划,然后找出连接这些设施的最佳方案。

居民生活、工作及娱乐的地方应靠在一起。工作地如果相距住所较远,会产生额外交通流量,而额外交通不仅低效,且会造成交通阻塞。打造混合功能社区可营造多元性,昼夜富有生机,且可营造独特的街区,一来联系邻里,二来鼓励稳定性的形成。

这其中的一个核心便是确保城中心保障性住房系统的落实。在地区快速城市化发展、城市密度逐渐增大的时代背景下,公共交通与办公楼附近的保障性住房供应严重不平衡。市中心保障性住房的短缺很可能导致重要劳动力的缺失,如警察、消防员、教师及护士等,因为他们无法在工作地附近找到可负担的住房。

波士顿绿宝石项链公园系统(图片:mauricio.carvalho)

4. 与“青山绿水”相连

任何新开发区的框架都应以绿色基础设施为主,而非道路设施。绿色空间应位于城市中心,而非等到规划完毕后才添加,而且还应相互连通,使得动植物能在其间繁衍生息,同时给行人带来愉悦感受。这些连贯的城市绿色空间不能被道路或建筑所阻断。现存的绿色空间及水域应和新建的环境廊道(廊道越大越好)连在一起。这,将成为城市更新升级工程的起点。

世界首架无人机“飞的”已在迪拜运行,使得交通工具可以脱离道路行驶。(图片:DroneFlit)

5. 限制改造城市道路

这一条比较容易做到。共享经济的崛起给城市私家机动车敲响了丧钟。汽车制动及轮胎磨损产生的微粒会带来极大的健康负担,遑论汽车尾气了。此外,城市空间也容不下这么多私家车。

可以明显预见的是,自动化、多功能的交通工具将在不久的将来面世。城市将需为安全舒适的步行及骑行体验营造空间,同时也要为小型电动商业交通工具的陆空交通创造可能性。

自动驾驶可提高交通效率与安全度,也可促进一系列交通新规则的产生。这种情境下,在城市内及周边修建新路只是浪费钱而已,加大了土地的低效利用率不说,又需投入重金来改造交通设施。

停止增建公路、开发公路新用途,并着手消除公路,将促进城市朝更宜居的方向发展、促进对关乎城市如何良好运行的反思。

据预测,Bubble汽车型的自动公共城市运输工具将成为城市交通的未来。(图片:dezeen.com)

6. 取消停车场

停放汽车这一过程不仅会产生额外的行驶里程,还需专门的道路设施。而路外停车场通常来说是典型的城市晦暗空间,对行人不够友好,并且以牺牲其他更具回报的投资为代价。

在建筑密度低的地方,停车耗费的是土地,而在建筑密度高的地方,停车所耗费的是资本。两种情况下的成本都非常高。由于汽车大部分时候都停在停车场,停车场的存在无异于为购买私家车提供津贴。

如若私家车的停车成本低、且停车服务安全可靠,人们就更容易买车了。交通堵塞固然引人注目,但停放的车辆实际却给我们日常城市生活带来了更意想不到的影响。

图片:Hexun.com

7. 鼓励居家养老

随着人口步入老龄化阶段,年轻一代如何供养老年人成为了一道令人焦心的难题。据可靠调查显示,全球各地的人都倾向于居家养老。譬如,90%的65岁以上美国人都表示,更希望年老时在当前的家中养老[1] 。

变化对于老年人而言具有挑战性。政府必须在不取代社区的前提下,找出合理开展城市再生的方法。房地产公司也必须开始考虑老龄人口的需求及其希望留在原社区、靠近家庭成员和护工的心愿。他们投入市场的产品结构应更具创新性,且更灵活。

上海这座大都市的天际线上,栋栋高楼直耸入云。(图片: reddit))

8. 接纳城市密度

越来越多人迁入城市,城市扩张失控的风险随之产生。低密度城市郊区的扩张会引发一定问题,因其土地利用率低,会导致基础设施成本增加,无法促进高效交通解决方案的形成,且缺少社会联系。

随着全球人口增加,城市结构必须更加紧凑,营造高人口密度的社区来增加社会及社区活跃度,提供低价公共交通服务,并向设施共享的使用及维护迈进。未来的城市将更高,同时更环保,也将非常宜居。

如俞孔坚设计的哈尔滨群力国家城市湿地公园所示,新型雨水管理方式减轻了现存排污系统及雨水泵站的负担 (图片:Asla.org)

9. 综合利用水资源

必须尽快让公众深刻意识到:水是一种宝贵的资源。城市河流现经地下进入混凝土管道及暴雨排水管道,但这些河流完全可以“重见天日”,融入到城市绿化及便利设施廊道之中。

应减缓雨水流速、收集雨水,并令其回归土壤储存,而非给目前快便但低效的工程排水系统施压。新代城市必须像超级海绵,在防治山洪暴发的同时,还能让包含池塘与河流的街道空间用于降温、灌溉、清洁以及娱乐功能。

图为坐落于浙江省长兴县太湖之滨的“布鲁克”被动房,与传统建筑相比,被动房最多可节省供暖和制冷能耗90%(图片:澎湃新闻)

10. 监管标准

绿色建筑技术的发展已成常态,且成本低廉,应标准化管理。应创设并不断提高建筑、社区开发及室内装修的门槛,使之达到越来越环保的标准。这应为基本要求。极有必要将热增量、能耗、耗水量、空气质量、使用状况及居民健康作为监管指标,对建筑性能与城市公共空间进行管控,以了解如何持续改善城市生活空间。

注释:

[1] Beyond 50.05: A Report to the Nation on Livable Communities: Creating Environments for Successful Aging. ARRP

■

《新城市议程》是什么?

《新城市议程》是2016年10月在厄瓜多尔基多举行的人居三世界城市日主题论坛上达成的一项成果文件,旨在引领国家、城市、地方领导人及国际发展资助者、联合国项目及市民社会的城市化发展。

《新城市议程》为何重要?

《新城市议程》旨在指引全球未来20年的变革方向,也将为面向未来、影响未来的政策及思路奠定基础。

《新城市议程》涵盖哪些内容?

《新城市议程》力争让城市化进程与发展进程形成共同促进的关系,共同朝更持续性的发展方向迈进。

该议程就一系列可深化巩固城市化与可持续发展关系的“促进因子”提供了指导方针。实施后,可在土地利用模式、城市形成及资源管理方式上带来更好效果。

三大核心可行性“促进因子”又被称为“三足鼎立”思路:

-

地方财政制度,

-

城市规划,

-

基础服务和基础设施。

《新城市议程》的重点是什么?

世界绝大多数地区现已走向城市化,给《新城市议程》增加了紧迫性。随着全球城市贫民人数不断增加,提供足够住房、营造可持续人居环境成为了焦点问题。

越来越多人认为,城市现已转型为大都市、城市廊道及城市区域,因为它们的经济地理、社会地理及政治地理状况已经超出了“城市”一词的传统概念,而且已成为国家经济的主要推手。

《新城市议程》的核心因素是什么?

-

环境与城市化之间的关系

-

降低风险

-

打造城市弹性

-

保障所有城市居民的安全

-

全球化面前,公平平等

-

民主发展

-

尊重人权

如何设立全球性监测系统来追踪上述事宜极为关键。

作者:Barry Willson

百瑞隽思项目咨询有限公司CEO

英国注册景观建筑师

香港注册园境师

香港城市设计学会理事会会员、公共事务委员会委员

香港园境师学会专业委员

中国国际城市化发展战略研究委员会荣誉委员

北京大学城市规划及设计学院客座教授(2009-2011)

香港大学建筑学院客座教授

瑞典隆德大学建筑学院客座教授

美国宾夕法尼亚州立大学建筑工程系客座教授

TEDxXiguan讲者

中国青年规划师联盟—最有理想的规划师在想什么,说什么做什么

我们是来自中国两岸四地规划工作一线的青年规划师,我们认为规划师应当心怀理想。我们强调原创,提供独立思考的专业平台和催化创新思想的熔炉。

我们崇尚硅谷马车轮酒吧的“非正式交流氛围”,它曾是硅谷奇迹最神秘的催化剂。我们营造规划行业的非正式交流广场–U-AGORA,希望在这个广场上远瞻前沿,近接地气,呼应时代。

我们真诚期待你的参与。欢迎投稿,参加或发起活动。我们的微信号:chinayouthplanner;邮箱:chinayouthunion15@163.com;联系人:屈先生13611052671。同时敬请关注官方微博:中国青年规划师联盟。

规划问道

规划问道