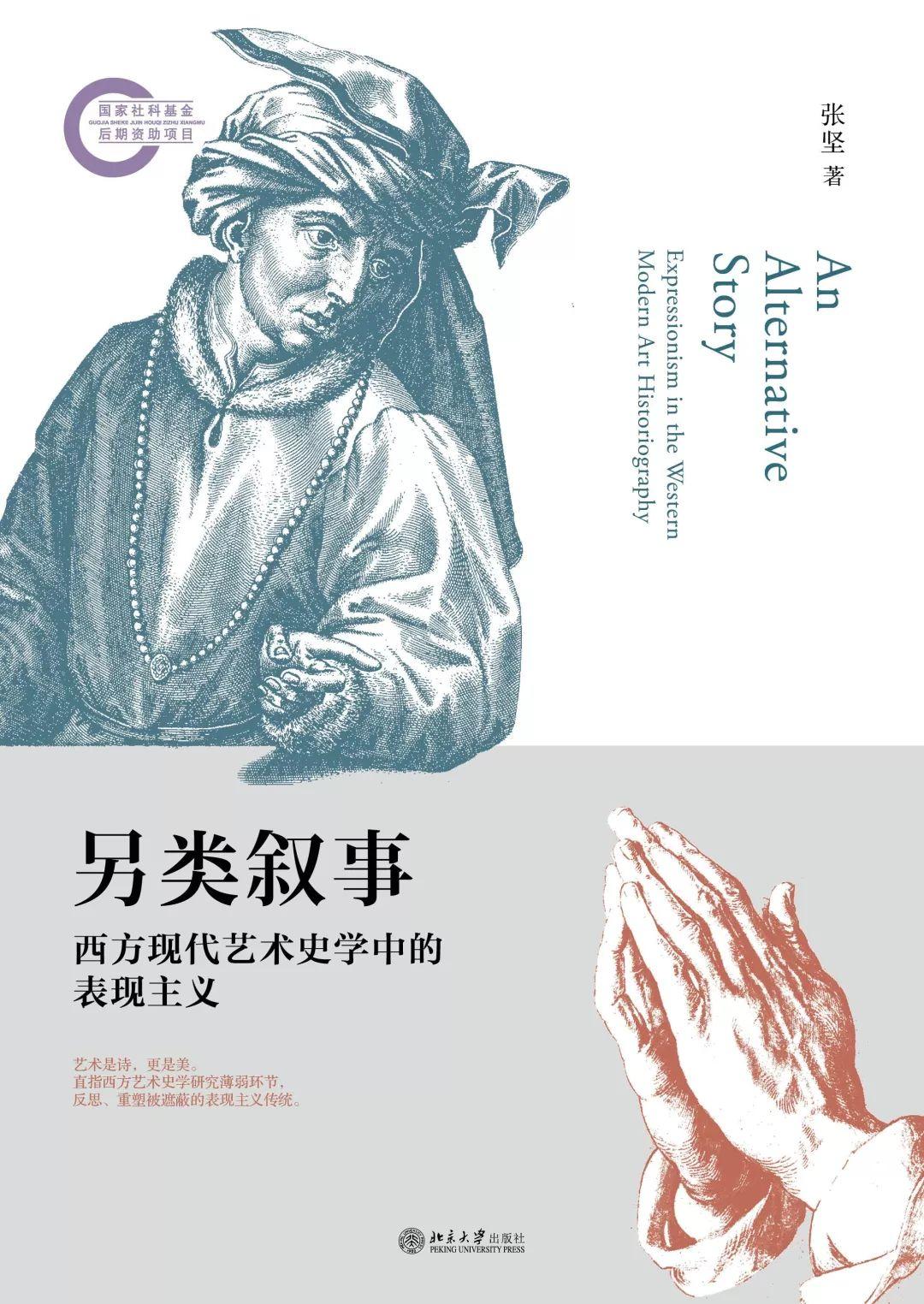

艺术是诗,更是美。

直指西方艺术史学研究薄弱环节,反思、重塑长久以来西方艺术史学中被遮蔽的表现主义传统。

内容简介

本书基于作者多年研究古典艺术的深厚功底和现代艺术史的崭新视野,反思和挖掘长久以来西方艺术史学中被忽视的一种另类叙事——表现主义的故事。

作者强调“艺术是诗,更是美”,系统梳理一种不同于再现和体制化古典主义的艺术史学传统,从而强调“视觉”人文主义的发展线索。该书尝试在当下的学术语境和现实关切之下,直指西方艺术史学史研究和发展的薄弱环节,通过洗练和重塑这段被遮蔽的历史,确认其在图像和媒体时代所具有的人文主义和知识批判的价值与意义,评析深入,视角独特,资料丰富。

作者简介

张坚,中国美术学院艺术人文学院艺术史教授、博士生导师,中国美术学院图书馆馆长,中美富布莱特研究学者(2013-2014年度)。主要研究方向为:西方现代美术史和史学史,20世纪中国现代美术。主要著作包括《视觉形式的生命》《西方现代美术史》等;译著有沃林格《哥特形式论》、康拉德·费德勒《论视觉艺术作品的判断》,以及沃尔夫林《意大利和德国的形式感》等;主编“大师·美术”丛书(15种)和《艺术:生活或观念——交互视野下的中国和美国现代艺术》国际学术研讨会论文集。

目 录

序言/1

第一章 绪论/7

一 学术史:回溯与综述/12

二 批判的艺术史家/16

三 体制、权力与艺术史的知识话语/20

四 现代性的心理学/22

五 批判理论与前卫艺术语境/25

六 维也纳学派与奥匈帝国/26

七 艾比·瓦尔堡与古代文化复兴/29

八 艺术史的终结/35

九 “艺术地理学”和“真实空间”/38

十 从风格到图像科学/42

十一 表现的艺术史学:人文与批判/45

第二章 温克尔曼:美学、风格与文化史/55

一 古代艺术的美学理想/56

二 “体系”与“表现”/68

三 历史观:启蒙理性与浪漫情怀/73

四 推断与归纳/77

五 风格:“美的理想”/79

第三章 赫尔德:追怀触觉的创造/87

一 雕塑:皮格马利翁创造之梦/89

二 触觉与视觉/92

三 古代雕塑的触觉美及其表现形式/96

四 表现与移情/97

五 造型艺术、诗性智慧与“文化民族”/99

六 从历史主义到历史哲学/104

七 文化史与“观看方式”的历史/108

第四章 斯莱格尔与歌德:古典与哥特/113

一 文化民族/115

二 歌德与斯特拉斯堡大教堂/118

三 斯莱格尔:德意志艺术传统/121

四 歌德:自然的古典理想/128

五 古典还是哥特/134

六 艺术史:德国与欧洲/139

第五章 沃尔夫林:“艺术科学”与“眼睛教育”/149

一 狄尔泰:“精神科学”/151

二 “移情”与“纯视觉”/156

三 “形式感”:“眼睛教育”/163

第六章 潘诺夫斯基:文化的象征形式与风格、主题和观念/171

一 形式与“艺术意志”/173

二 风格、人体比例理论和古代文化/176

三 作为象征形式的透视/182

四 “理念”:艺术理论的问题/187

五 风格新论:延续与拓展/193

第七章 德沃夏克与泽德迈尔:论勃鲁盖尔/203

一 德沃夏克的新写实主义/209

二 泽德迈尔:“马齐奥”与“结构分析”/218

三 从观念史到直觉结构:一种表现的“艺术科学”/226

第八章 泽德迈尔与帕赫特:“艺术危机”与“让眼睛回到过去”/235

一 历史主义镜像的破碎/236

二 艺术危机/243

三 奥托·帕赫特:让眼睛回到过去/254

四 从视觉结构到“具象性”/263

第九章 帕赫特与潘诺夫斯基:“静谧凝视”与“隐秘象征主义”/267

一 北方文艺复兴绘画起源的争议/269

二 凡·艾克兄弟:《根特祭坛画》/276

三 诺沃蒂尼的塞尚/283

四 具象情境主义/287

第十章 20世纪初的美国艺术史学:“热情与超脱的结合”/291

一 普林斯顿大学:马昆德和默瑞/296

二 哈佛:金斯利·波特和萨茨/301

三 历史距离/309

第十一章 20世纪初的美国艺术批评:浪漫精神与现世生活创造/313

一 罗伯特·亨利:《论艺术精神》/315

二 斯蒂格里茨和纽约的现代艺术批评家/319

三 杜威:艺术即经验/323

四 汉斯·霍夫曼、迈耶-格拉菲与布列顿:表现主义和超现实主义/326

五 创造生活/331

第十二章 20世纪中晚期的讨论及影响:风格,从历时到共时/335

一 迈耶·夏皮罗和阿诺德·豪泽尔/337

二 贡布里希、阿克曼和戈德曼/341

三 库布勒:《时间的形状》/346

四 索尔德兰德:风格史,一个美学乌托邦/349

五 风格即生活/353

第十三章 非编年的意大利文艺复兴:从风格到“图像科学”/361

一 “错置”与“重置”:多重时间/364

二 文艺复兴艺术的争议性/370

三 图像世界/376

四 “图像科学”和“图画行动”/382

第十四章 结论/387

一 视觉人文主义/388

二 历史决定论/392

三 权力陷阱:重估知识的批判、反现代性与德意志历史主义传统/394

参考文献/399

后记/413

后 记

当下国内学界方兴未艾的西方现代艺术史学方法论的译介、讨论和研究,其实牵涉两个不同语境:一是20世纪80年代以来,国内学者主要依据英文材料形成的对西方艺术史学方法论的译介和研究;二是二战前后,英语世界逐渐发展起来的对艺术史学史,特别是德语艺术史学传统的探讨、译介和研究。后一个语境,尽管很大程度上是前一个语境得以形成的参照,却在当下国内的艺术史学相关问题讨论中,被有意无意地忽略了,造成西方现代艺术史学的某种“接受的遮蔽”。《另类叙事:西方现代艺术史学中的表现主义》所尝试的讨论,是在观照后一种语境的前提下展开的,因此,这是一个有关西方现代艺术史学的另类故事。

需要指出的是,英语世界对德语艺术史学传统的接纳和重塑,是与二战后一种新的西方现代艺术史学的话语系统的建构、形成与发展联系在一起的。从以德语为母语的艺术史,转变为全球化的英语的艺术史,期间发生的对德语艺术史学传统的诸多洗练、遮蔽和重塑,颇值得玩味,也构成了西方现代艺术史学史的一个重要篇章。应该说,艺术和艺术史研究在当下所面临的思想现实,已然不是,或者说主要已不是决定论之类的传统极权主义的社会意识形态,而是如何有效实现对知识及其所代表的权力话语和体制的批判,实现对晚期资本主义或全球化语境下的文化逻辑的批判。当然,本书并不企望实现如此宏大的目标,而只是借助了几个有限支点,尝试勾勒英语镜像中的西方现代艺术史学,特别是德语艺术史学中的一个特定方面,即“表现的艺术史学”的沉浮与显隐,和它的批判与人文触角,以及它和“视觉人文主义”的往昔、现在和未来景象。

若有所谓的“历史本相”的话,那么,这个本相也总会在语言的哈哈镜里发生各种变形,而这也让我想到国内学界对西方艺术史学传统经典的迻译和评述。英文译本和学术话语流派的优势,在艺术史日趋走向全球化的今天是显而易见的,但也应警惕就此形成的一种话语和权力的执念。即便是英语世界,艺术史学也处在持续变化中,这种变化的背后隐含了知识权力的纠葛。对于这一点,贡布里希本人是有清醒认识的,他在1965年发表的《名利场逻辑》一文中说:“一旦身处商业化社会时尚和竞争潮流的名利场,就会发现,语言上的纯粹主义者或古典主义者站到了权力主义一边。”

张 坚

2018年6月18日

另类叙事:西方现代艺术史学中的表现主义

张 坚 著

北京大学出版

2018年11月

ISBN 9787301298343

定价 98.00元

美术遗产

规划问道

规划问道