经过两个月的激烈角逐,令人期待已久的北京公共空间城市设计大赛2018已落下帷幕,500余份有效作品中共有80余份入围,并从中评出31份优秀作品。朝阳区雅宝城南广场改造设计项目的8个作品入围,其中方案“‘共享+’计划”获得该组最佳奖,方案 “方寸之间”、 “日照清流”荣获优秀奖。

本次大赛以“人人营城,共享再生”为主题,面向社会、面向过程、面向实施。参赛者不限国籍、年龄、身份、专业,面向全社会征集。并由项目顾问、责任规划师、媒体观察员、市民代表组成项目观察团全程参与竞赛。“清华同衡规划播报”受邀担任“朝阳区雅宝城南广场改造设计项目”和“通州区云景东路街道空间提升设计项目”的媒体观察员,全程跟踪报道竞赛,搭建参赛者与公众沟通的桥梁,为传播好“人人营城,共享再生”的理念,号召更多公众关注城市公共空间出谋划策。

朝阳区雅宝城南广场改造设计项目的竞赛于2018年9月27日正式启动,随后近百个设计团队脑洞大开,针对竞赛完善公服配套设施、增加优质公共空间、呼应周边环境、保护历史文化特色、充分考虑停车需求、控制建筑高度等设计要求,为这个小广场谋划新生。

2018年11月2日,各路豪杰提交设计方案,后经过形式审查、资深专家初评,并于11月5日在由崔愷院士、王建国院士两大“前辈”领衔,来自城市设计、规划、建筑、景观和公共艺术等领域的海内外专家共同组成的豪华评审团进行复评,确定出本组的1名最佳奖,2名优秀奖和5名入围奖。

本组作品复评嘉宾包括北京城市规划学会理事长邱跃、沈阳建筑大学建筑与规划学院院长张伶伶、清华同衡规划设计研究院副院长胡洁、住房城乡建设部城市设计处处长汪科、清华大学美术学院环境艺术设计系主任宋立民、西班牙加泰罗尼亚理工大学巴塞罗那建筑学院教授Luis Bravofarre和密歇根大学斯特曼建筑与城市规划学院的建筑学终身教授Roy Strickland等。

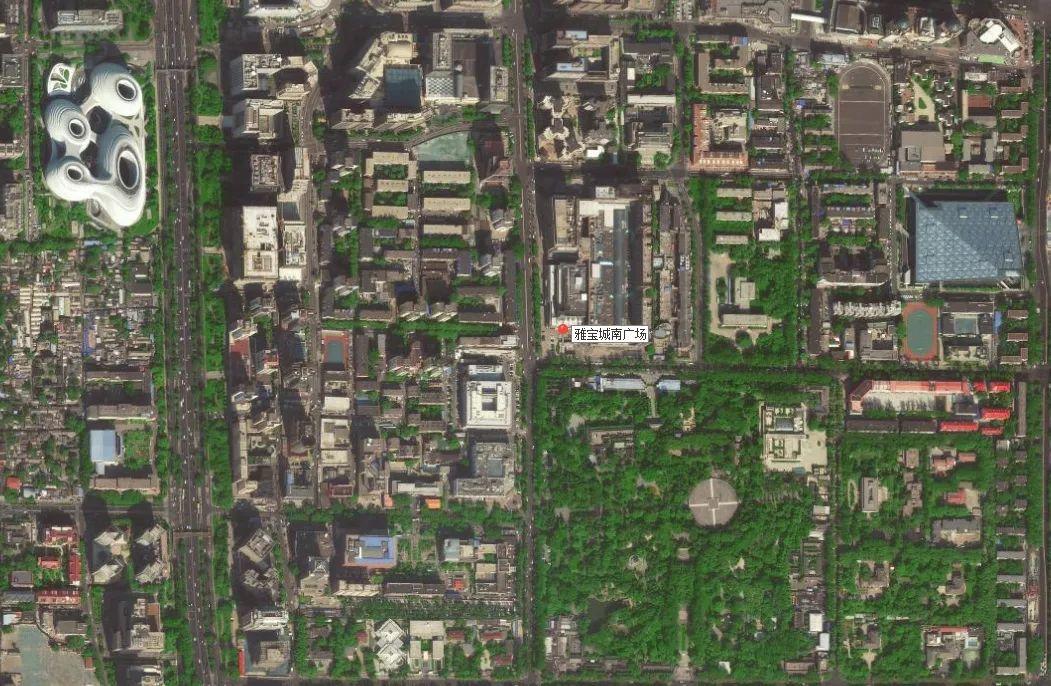

雅宝城南广场究竟是个什么样的场地?

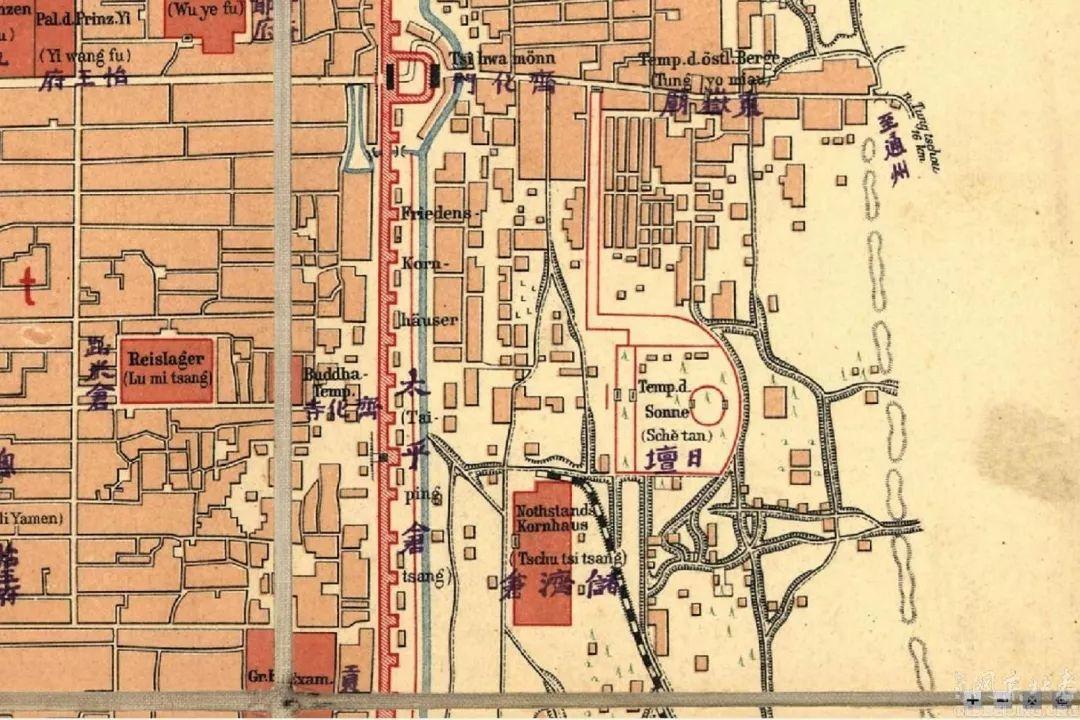

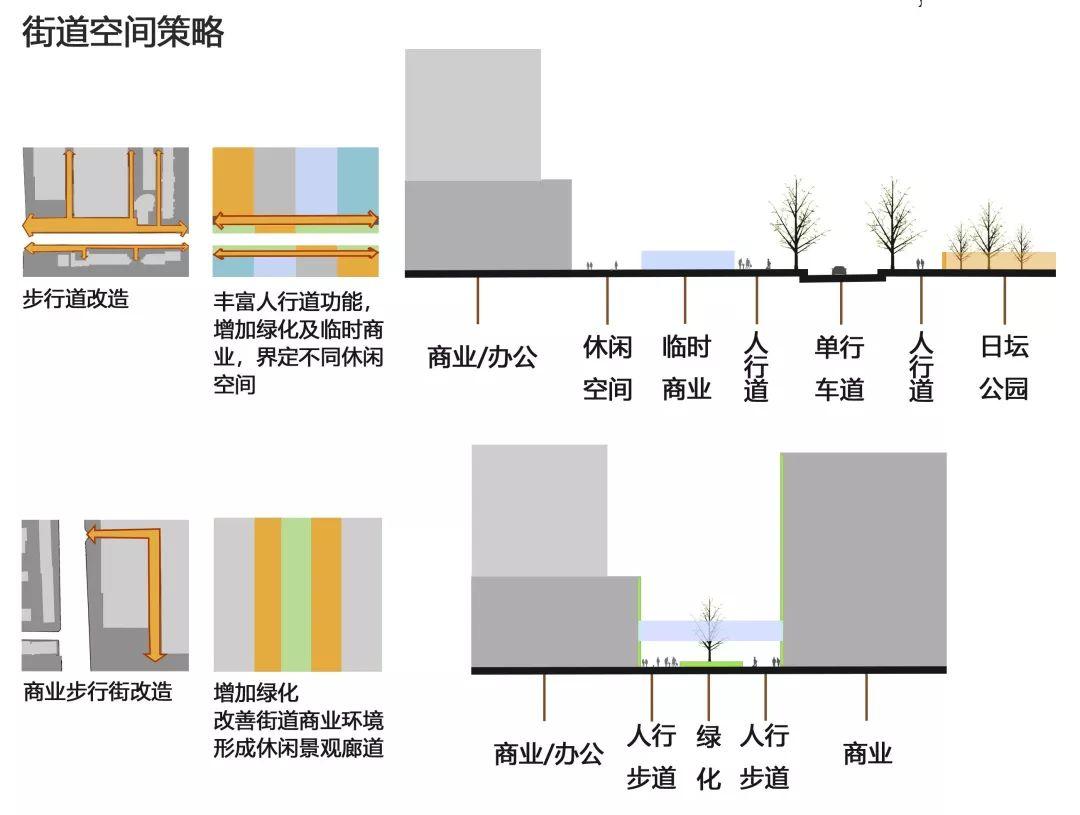

场地位于朝阳区朝外街道,雅宝城南侧,日坛北路和朝外市场街交叉口东北角,东至神路街,南侧与金芒果西餐厅隔路相望,西至屯宝中心。

场地现状几乎完全被地面停车场所占据,公共休憩空间缺失、景观品质不高、业态混杂、地块内交通支离破碎。

<< 滑动查看下一张图片 >>

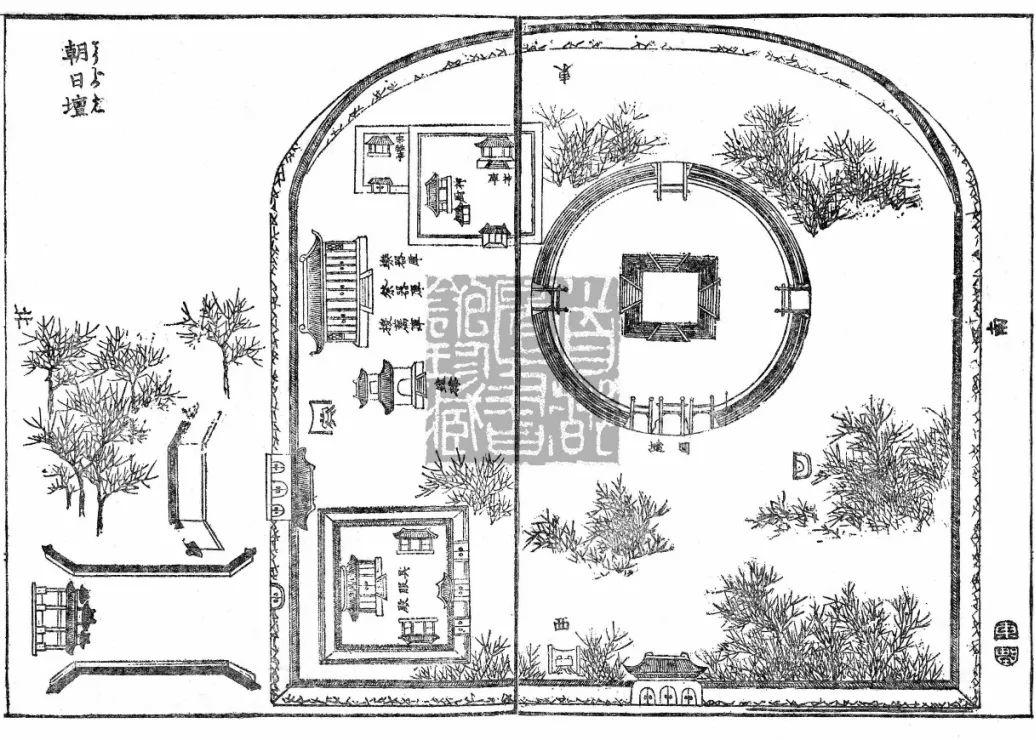

它属于第一使馆区,从广场步行15分钟以内可达银河SOHO、世贸天阶、悠唐购物中心、乔福芳草地、几十个外国驻华大使馆。南侧一路之隔便是日坛公园,明、清两代帝王曾在此祭祀大明之神(即太阳)。而如今场地西侧朝外市场街则是皇帝们下轿子步行前往日坛的必经之路。往南100多米就是曾经的潮流前沿雅宝路。二十世纪八十年代后期,得益于毗邻众多外国使馆,这里从一个向外国商人和游客兜售物美价廉的各类服装集市演变为中国最大的服装出口交易市场之一,商品远销30多个国家。

如今,随着非首都功能疏解工作的不断深入,包括雅宝城在内的众多大厦面临产业升级,未来将重点发展创意设计、时尚消费、外贸升级为主的产业形态。

项目观察团怎么说?

<< 滑动查看下一张图片 >>

朝外街道办事处副主任张辉表示,希望参赛者能够科学合理利用公共空间资源,合理规划业主出行,完善雅宝城南广场服务功能,增加绿化美化设施,打造宜居环境。

市民代表刘洋希望参赛者能够结合大厦广场的优势,在保留停车位的基础上,增加绿化景观,合理规划车位和人行道路,增设标识指引、宣传标牌,对楼体以及地面进行提升和亮化,并为底商进行整体规划等。

项目专家顾问北京建筑大学李春青副教授特别强调,参赛者不仅要理解并满足相关政策及《北京城市总体规划(2016年-2035年)》等上位规划要求,还要深入挖掘场地历史文化,所谓历史文化不仅仅是在老城里,场地周边的建成区也有很多的历史值得关注。更要重视公众参与,因为广场不是我们设计师的也不是城市管理者的,而是城市的客厅、居民的客厅!

获奖团队给出了怎样的答案

<< 滑动查看下一张图片 ,点击可放大 >>

获奖团队:魏傲煊,樊柏青,贺琪琳,曲梦娇,王丽雯,买一慧,张倩玉,兰悦,钟闻博

指导老师:刘东云

获奖单位:北京林业大学

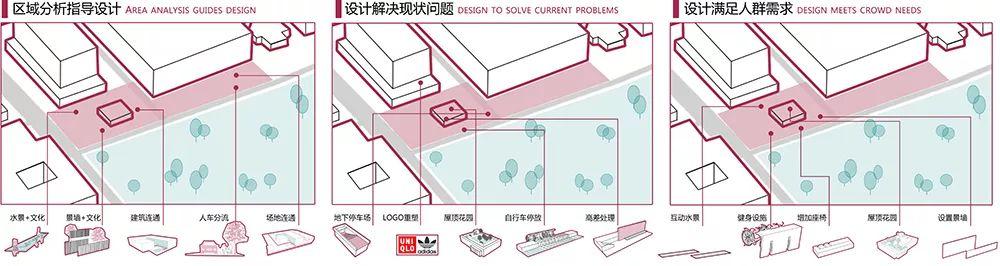

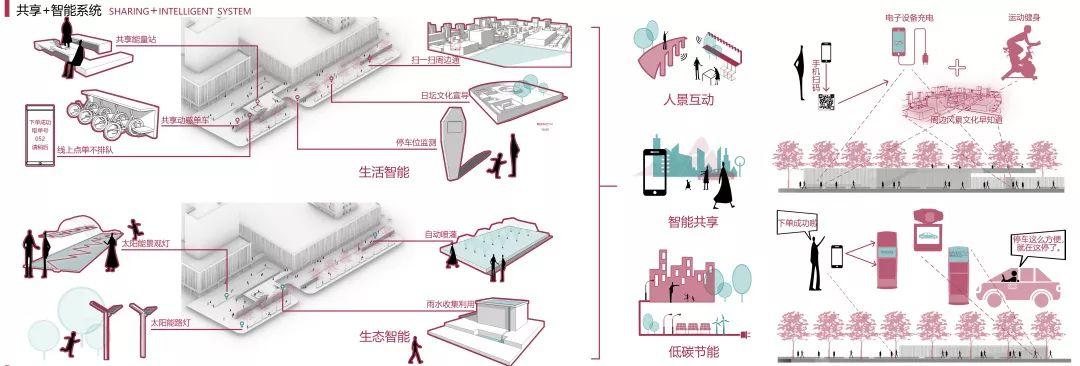

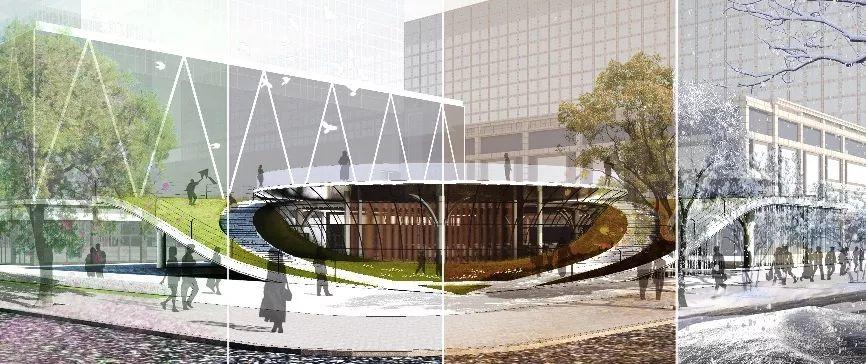

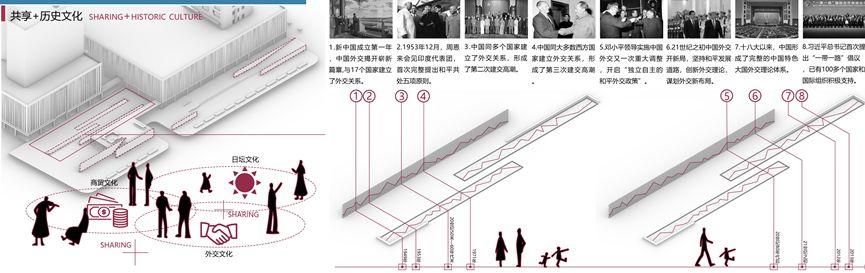

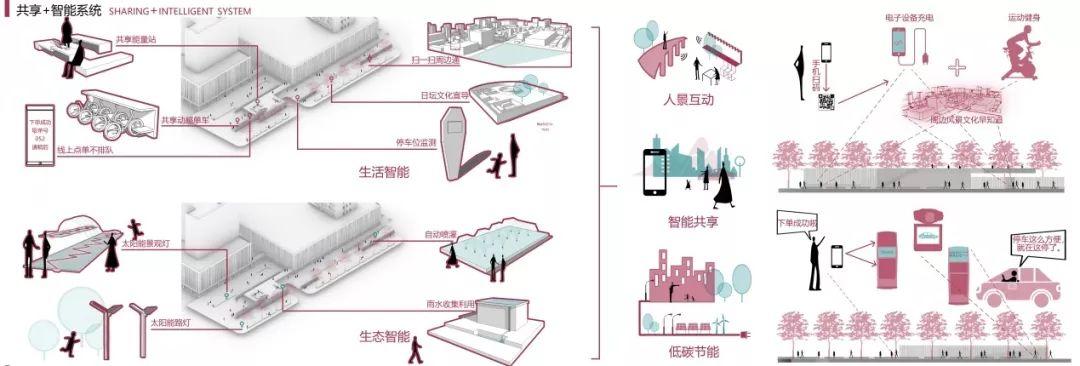

设计团队认为共享是城市景观要面临的必然趋势。共享空间的本质,在于人们是否能够真正使用空间,并且通过空间媒介,获得人与人之间最大化连接。综合现状调研中人群需求、停车问题、文化脉络、城市界面四方面的问题,提出了城市“共享+”的设计理念,以整合各方群体的需求、协调未知的活动内容、激活场地的活力、应对破碎的城市界面。

其设计模式本质是将固定的地点变成可流动的、可解构的、可重新生成的空间系统。

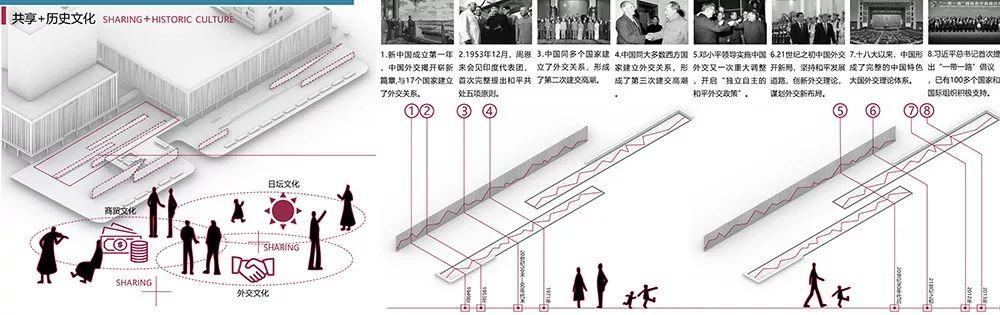

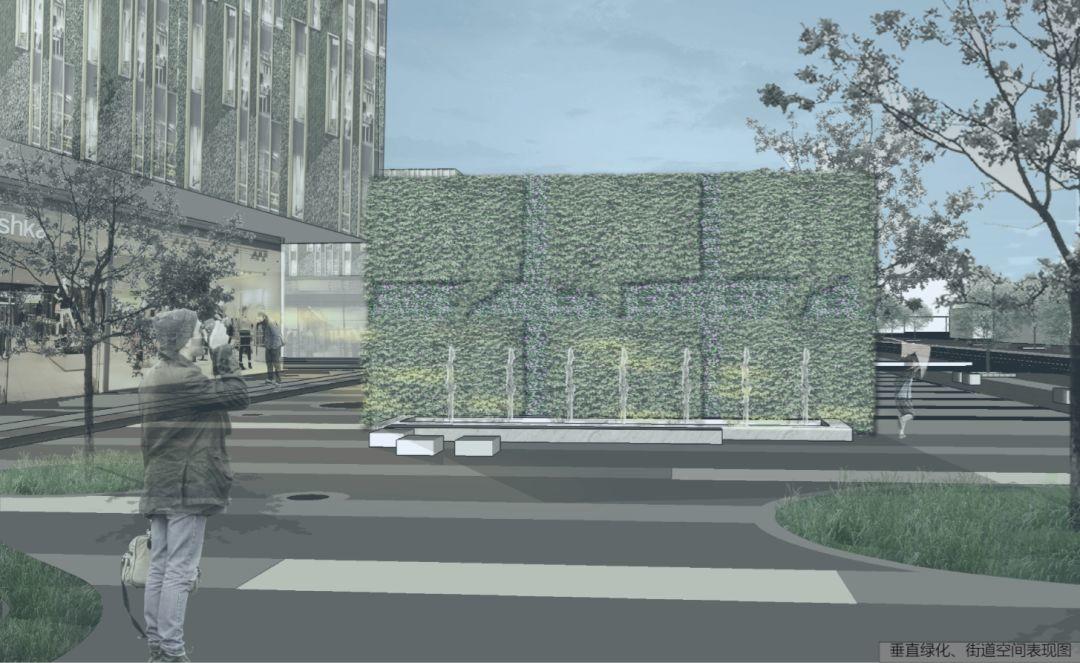

挖掘近现代北京城市发展脉络与特色,保留各时期具有代表性的文脉印记是北京中心城市设计要点的要求,项目团队提出文化共享的理念,总结提取场地相关的日坛文化、外交文化、商贸文化,将其景观化,与景墙和水景相结合,创造独特的文化景观,展示我国外交历史发展进程,起到科普作用。

将智慧体系与公共空间融合,比如设置的共享动感单车,既可以单纯地作为座椅,亦可以让在广场上等待、休憩的人们锻炼身体;设置的共享电源,可以使来到雅宝城办公的人更加方便。此外,还设置太阳能景观灯等生态智能设施,以符合绿色环保、可持续的要求。将生活智能、生态智能与共享结合融入到场地设计的细节中去,希望使人们获得景观体验的同时得到生活上便利。

评委点评“共享+”计划:

“此作品设计简单但富有创意,并且具有落地性。地块周围建筑较多,此作品在地块中做了轻盈的设计,突出了自己的优势。”

王建国

中国工程院院士,东南大学教授、博士生导师。现任东南大学城市设计研究中心主任、全国高等学校建筑学学科专业指导委员会主任、全国高等学校建筑学专业教育评估委员会副主任、中国城市规划学会副理事长、中国建筑学会副理事长。

<< 滑动查看下一张图片,点击可放大 >>

获奖团队:周怡薇,陈瑞,于丹阳,刘一瑶,罗通强,李治鲜,陈烨,伍秋橙,龚玭

指导老师:杨震

获奖单位:重庆大学,重庆筑恒城市规划设计有限公司

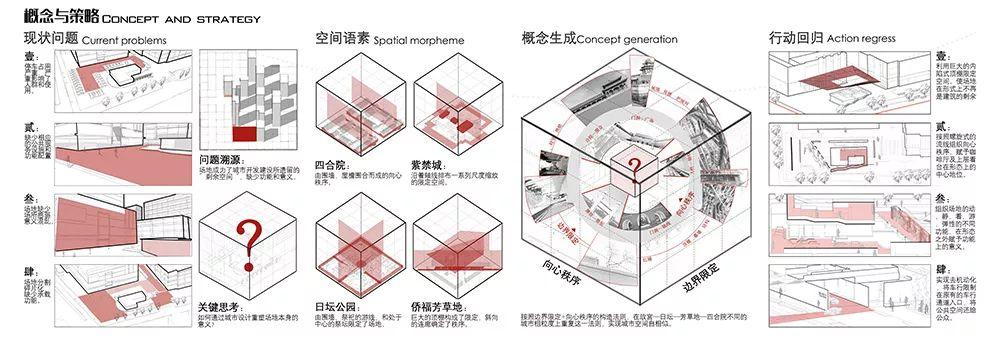

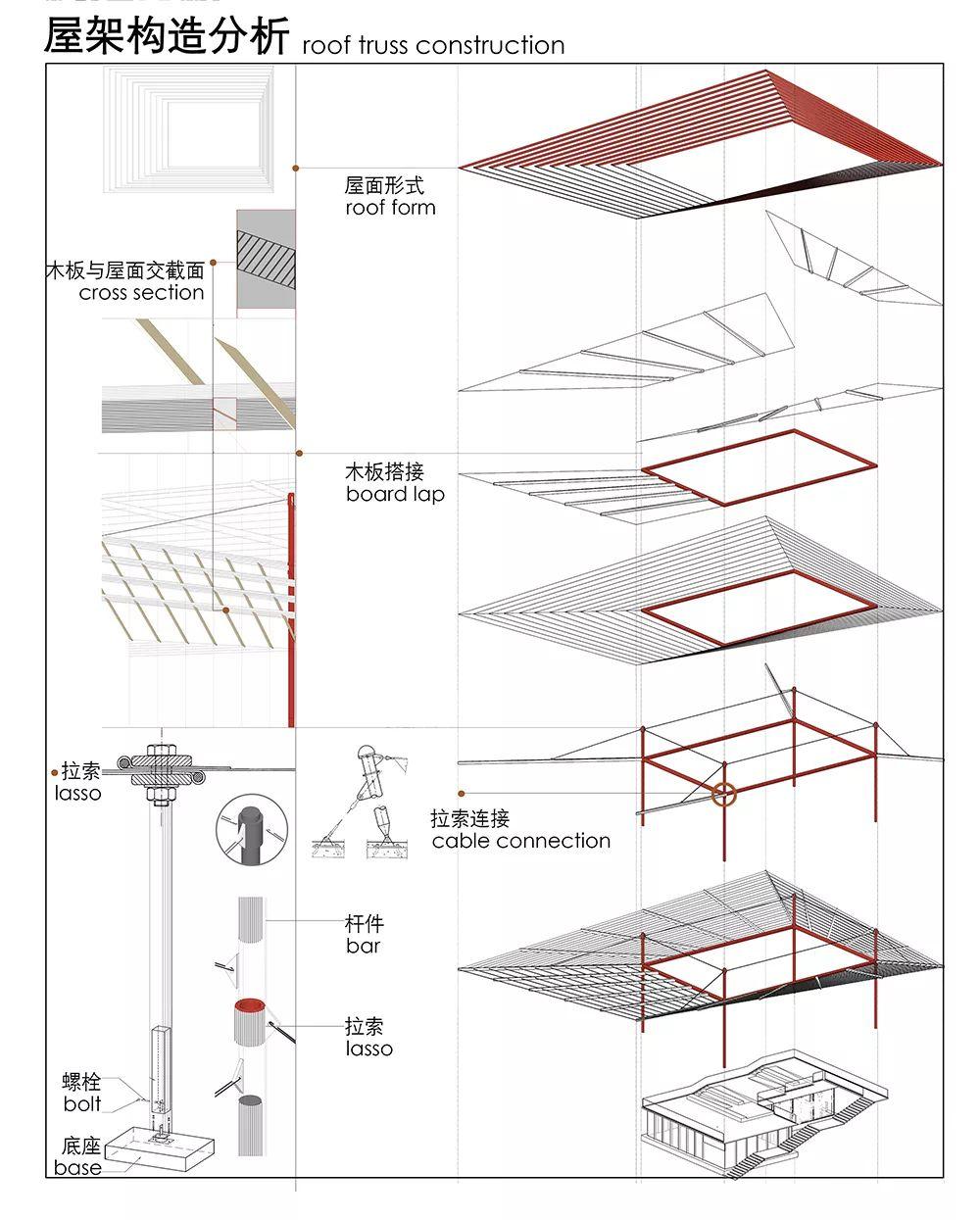

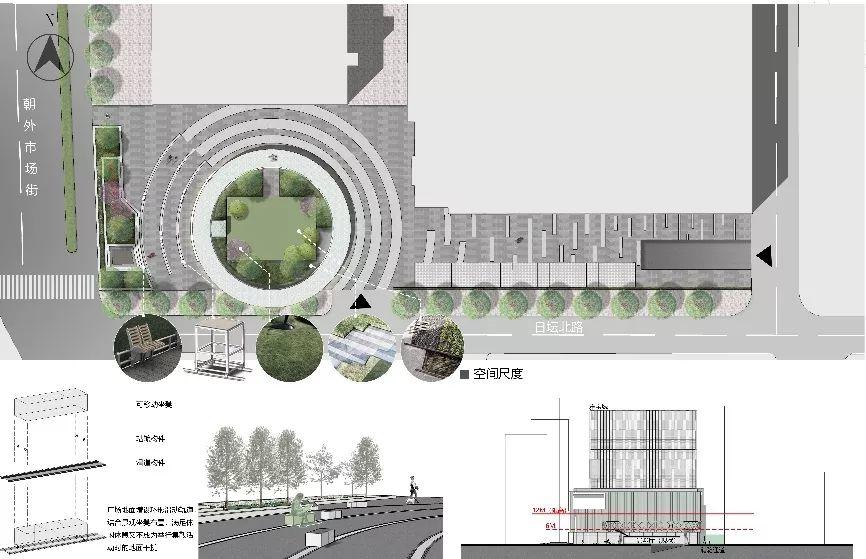

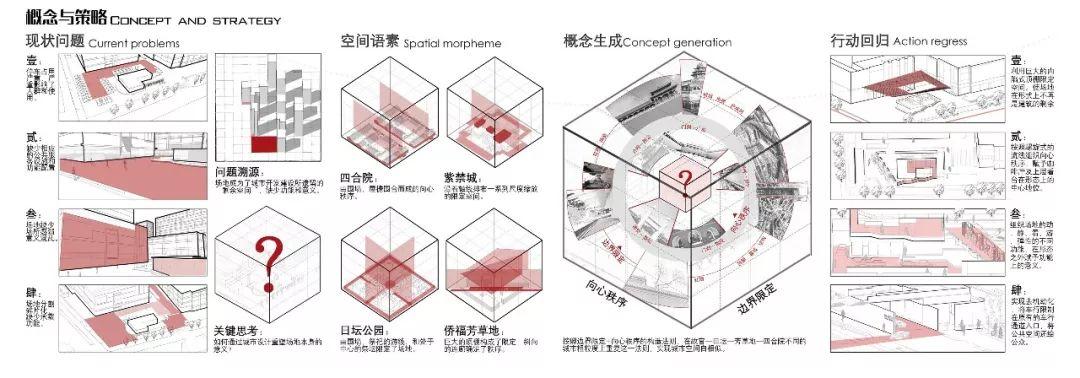

古人有云:方寸之间,以小见大。项目团队认为此广场虽小,却包含众多内涵。在方案设计中试图将历史传统与现代生活、宏大叙事与社区尺度融合进一个仅三千方的“方寸之地”。设计理念重在现代与传统、标志物与日常生活的平衡,由于广场重要的区位,通过功能注入、构建标志性构筑物等方式,使得属于剩余空间的广场重新为居民所喜爱与使用。

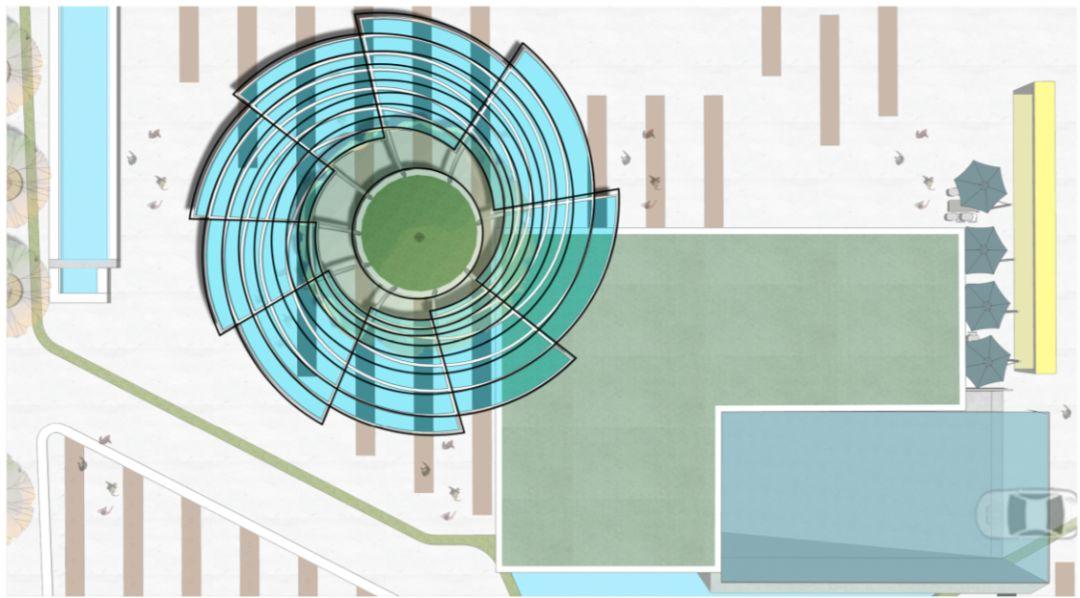

考虑到雅宝城日后产业升级,场地将成为从日坛到现代国际贸易区域的门户,设计方案延续了北京历史肌理的方寸模数、园林游廊,提取日坛与中国传统古城的向心秩序与界定人群活动的刚性边界结合,力图在广场上体现场所精神与日常生活,重新为这片现状缺乏人群活动、休憩设施不足、人车流线混乱、沦为停车场的负空间注入活力。

在社区生活层面,该方案为广场注入了新的功能,以灰空间和景墙进行空间界定,为社区居民闲聊、健身、停驻观看活动,上班族与学生通行、临时小聚,以及去往儿研所的幼童与家长的短暂休憩互动等活动提供可能的空间。

在延续文脉层面,通过构建标志性构筑物,达到展示区域现代化、国际化的城市形象的目的。具体方式则是构建具有向心秩序与方寸模数的顶棚给场地以识别性,同时,结合咖啡厅的改造再利用,增加屋顶平台形成“观众席”作为整个空间的焦点和核心,与作为“舞台”的广场空间形成看与被看的互动关系,达到扩展广场空间、增加空间层次的效果。

项目团队认为,雅宝城南广场将在北京厚重的历史与现代生活的夹缝中发挥更多的作用,比如前往日坛公园锻炼人群的集合场所、上班上学休息时间的临时休憩空间、儿童的游乐场所、静谧的独处空间、解决快速早餐或午餐的空间等等,在具有象征传统的向心性秩序的顶棚下,各种正式与非正式的活动在此举行,居民的生活在此延续。

<< 滑动查看下一张图片 ,点击可放大 >>

获奖团队:郭启辰,宋婉玥,陈军

指导老师:卜德清,王新征

获奖单位:北方工业大学

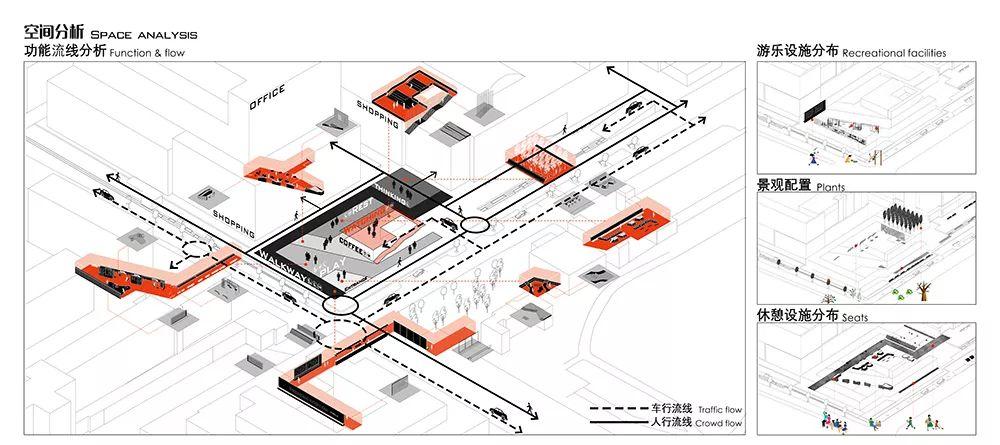

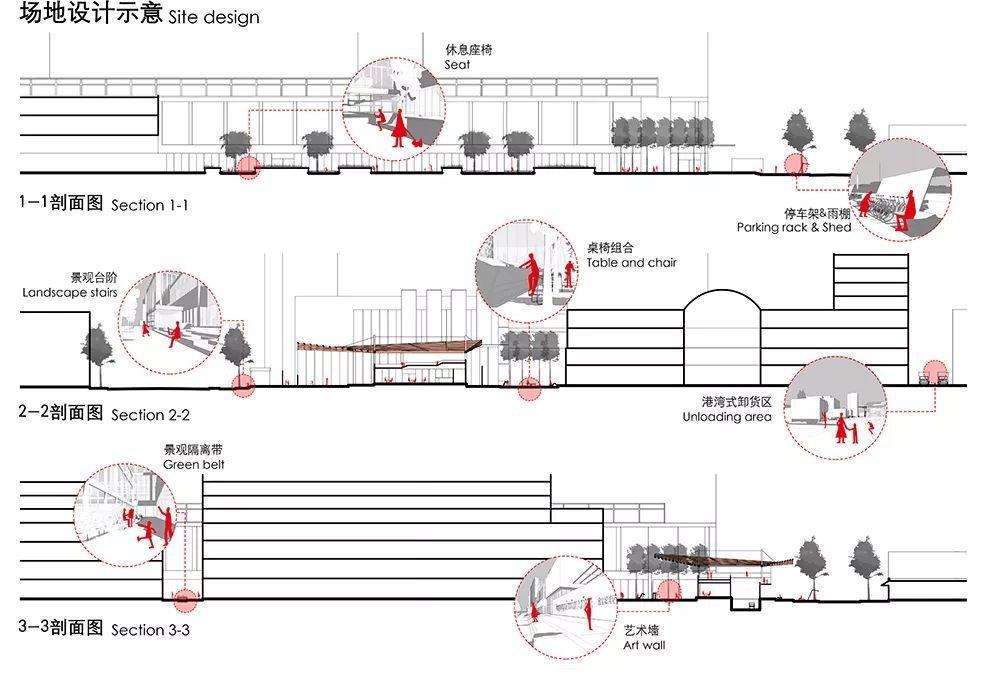

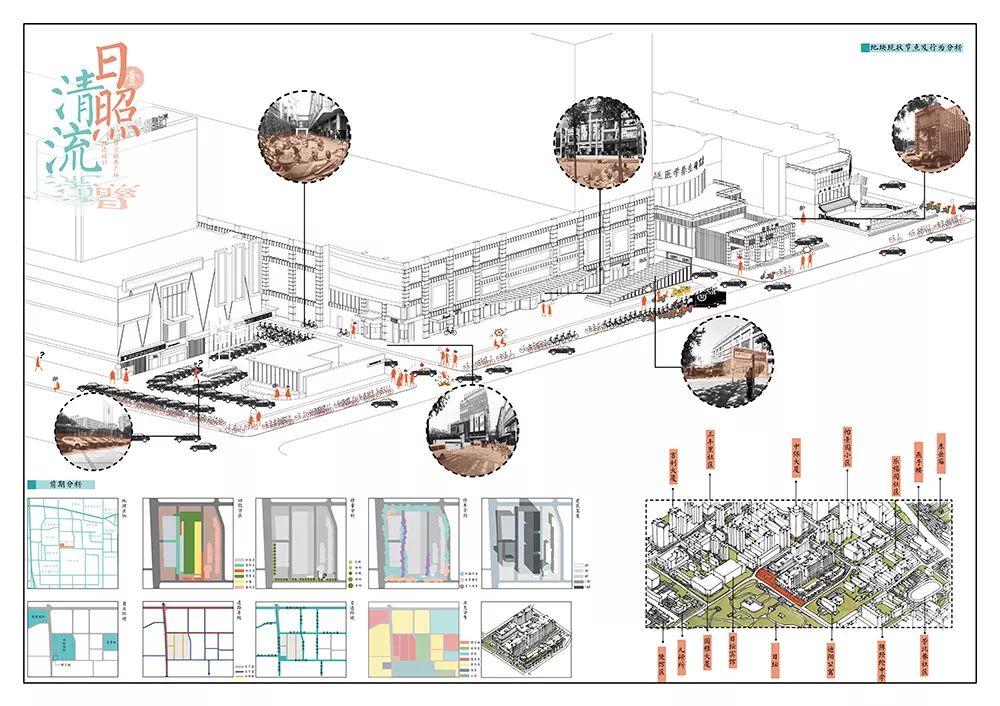

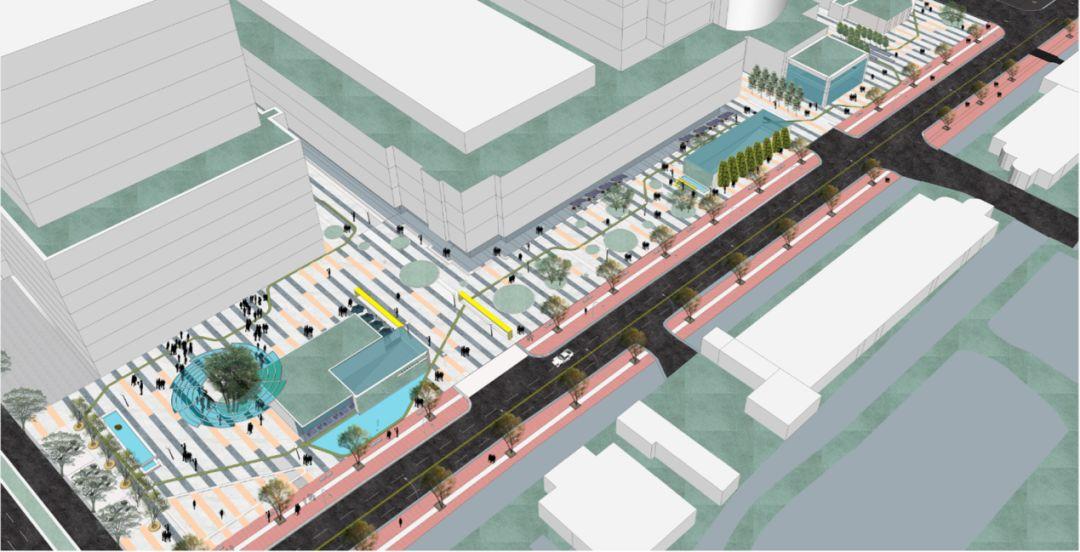

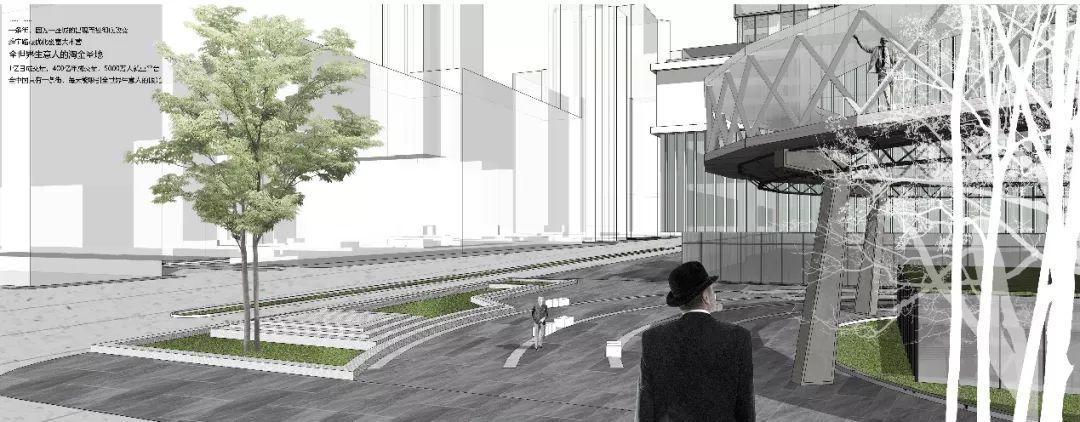

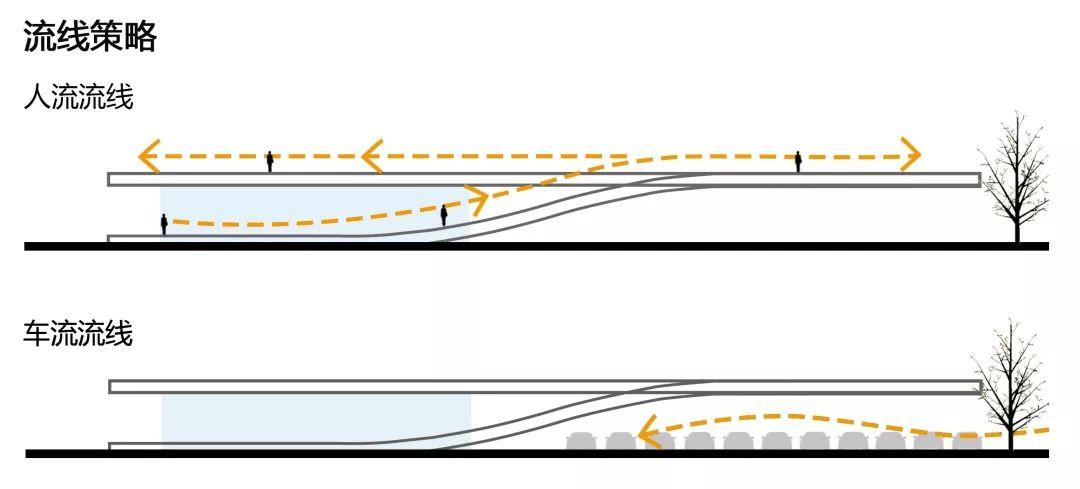

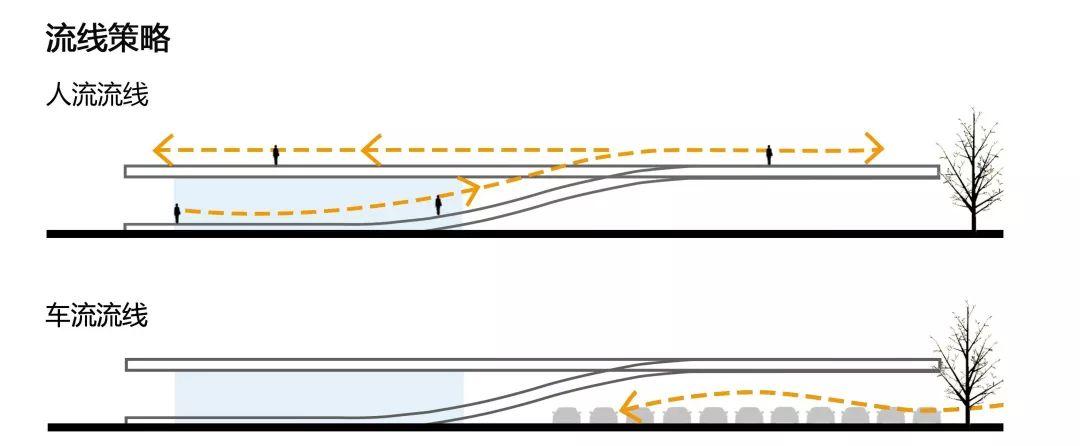

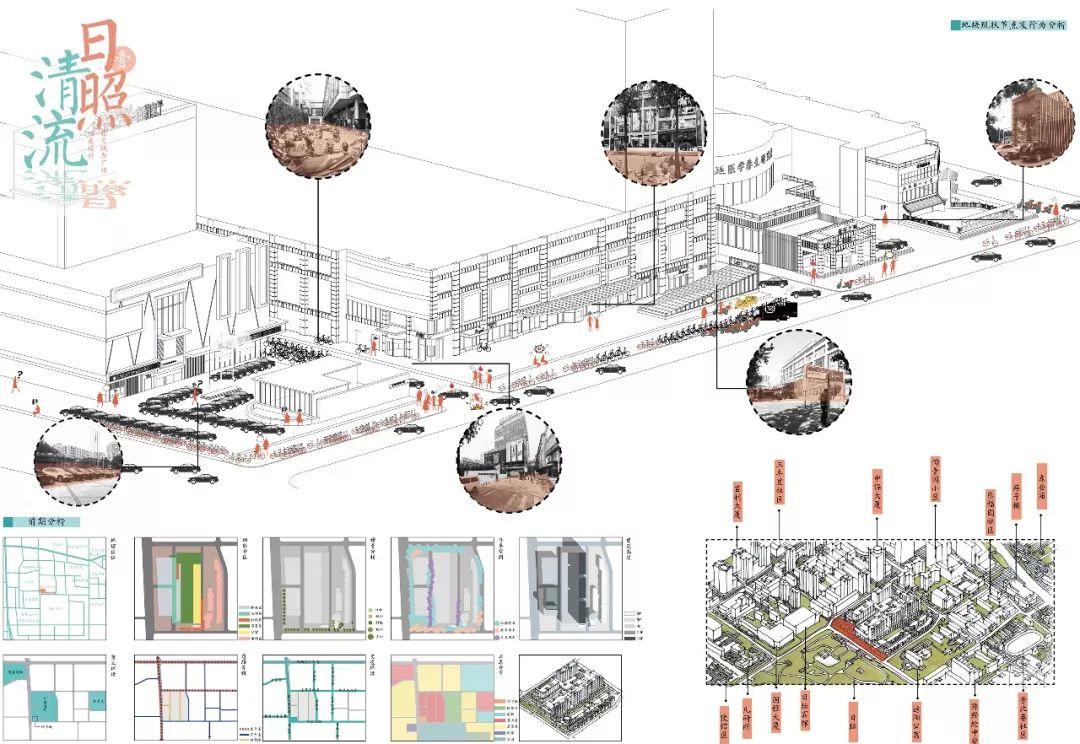

项目团队认为,雅宝城、日坛国际贸易中心、神路街三个区域必须打破隔阂,形成一个有机整体,在日坛北面形成一个庞大的国际商业综合体,彻底改变“自扫门前雪”的现状。有了这个构想,一条连接雅宝城南广场、日坛国际贸易中心南广场和神路街的空中走廊由此出现,既然行人与机动车之间的问题难以协调,那就将其分开布置,同时还可以为日坛国际贸易中心创造一个新的二层主入口,分担一层广场的职能,为空间的使用方式创造更多可能性。同时,在功能上,努力改变其物流集散地和混合停车场的境地,使古老的日坛公园北侧出现一个环境宜人、节奏均衡的公共空间。

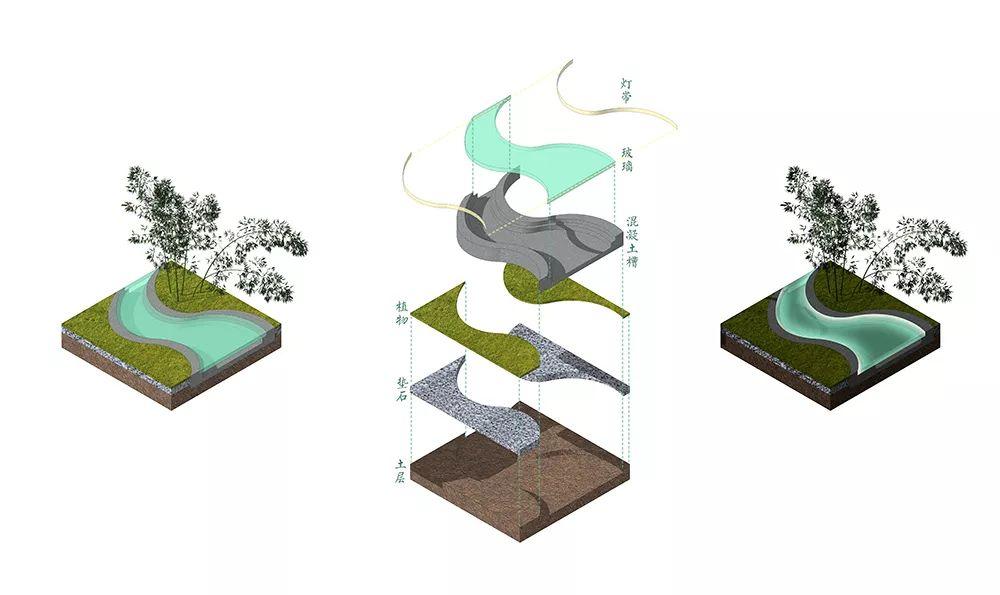

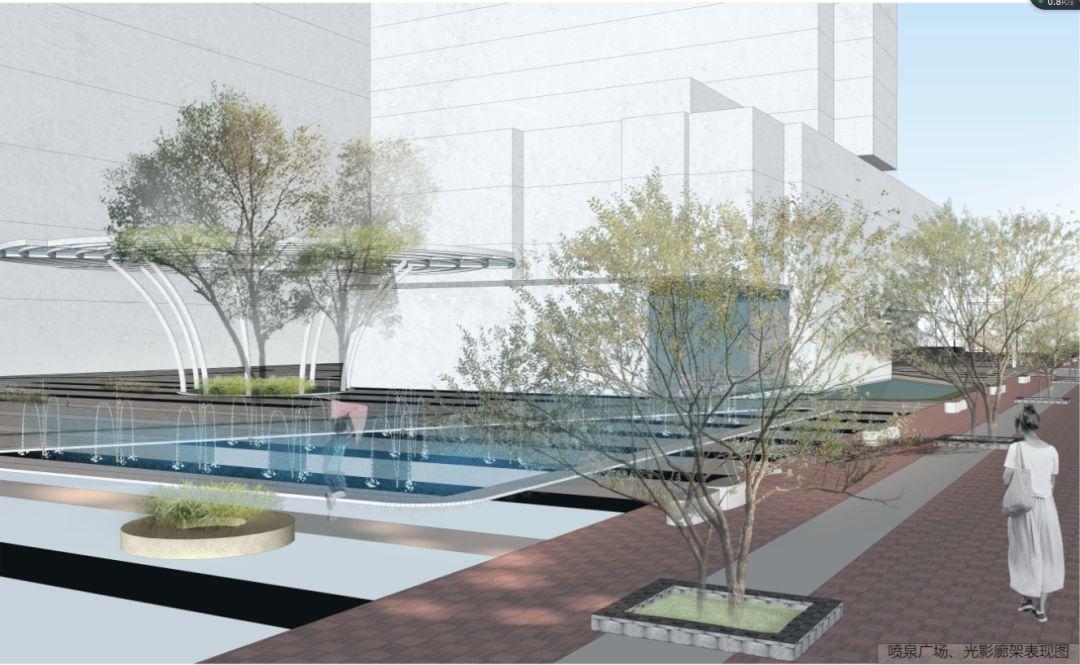

而雅宝城广场及日坛国际贸易中心主要面向欧洲和俄国的采购商以及顾客,因此在此展示中国审美、中国本土文化是在合适不过的了,因此“清流”的概念便自然出现了。中国人爱自然,无数私家园林或皇家园林都在极力模仿自然,人们希望自己在忙碌的城市生活中能享受到片刻的山水之乐。雅宝城南广场也可以做到这一点,原因在于雅宝城南广场及其东延部分有着丰富的小微地形,也有着丰富的构筑物,能够在垂直方向形成多层次的景观,其次作为广场,有较为广阔的水平空间,能够形成丰富的平面布局,因此,基于高差模仿山川和瀑布景象,基于平地模仿水在水平流域内千变万化的形态变得顺理成章,由于场地的条件限制和工程可实施性的要求,真实的流水和循环水无法实现,但用玻璃模仿水的意向可以实现,还可以遵从业主意愿,提升广场整体的夜景照明,一石二鸟。

在植物景观的设计上,选取了四个季节中最能代表中国气质的景观植物,春天的合欢,夏天的竹林,秋天的黄栌,冬天的国槐,这四种植物交替显现自己最美的刹那,项目团队想,这大概可以让外国友人们在这里感受到《卧虎藏龙》和《英雄》中属于中国侠士的豪迈与秀美吧。

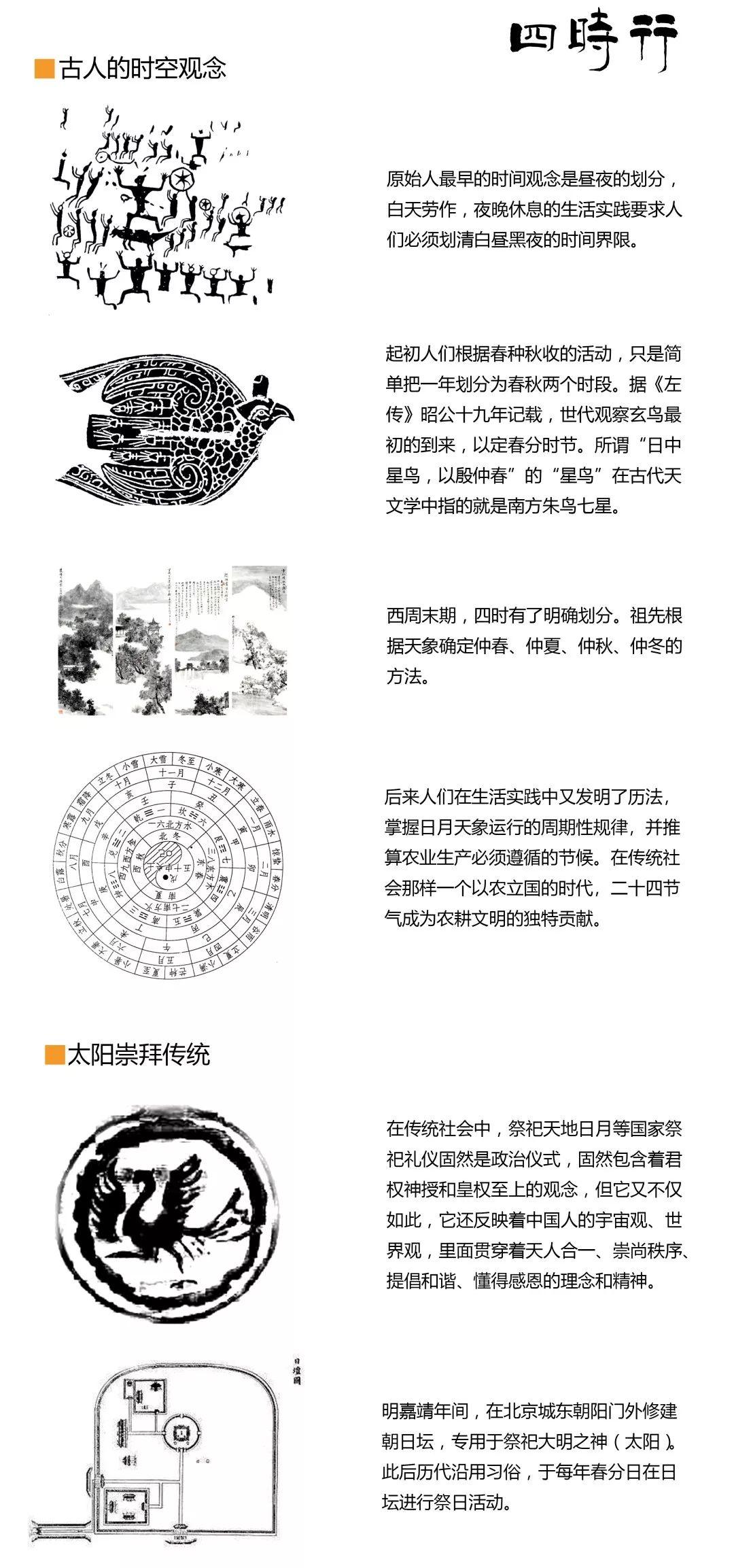

由于广场位于日坛正北,是不得不提及历史文脉的。日坛是自明代便有的祭日坛庙建筑,日坛中的建筑用丰富的象征手法导出了祭日的主题,但都相对隐晦,而在雅宝城南广场则用一种非常直白的方式呼应了正南方的日坛。项目团队在日坛轴线北延与神路上街地下商城入口的交接点上,制作了一个可以进入的巨大太阳,形成冥想空间,让置身于此的人们透过半透明的太阳观瞧世界,体会人与太阳,与光的命运共同体,同时,在外部,巨大太阳装置与广场中的“山形水系”共同组成了一幅奇妙的现代山水画,将前来的人们带入一个光怪陆离的世界。

<< 滑动查看下一张图片 ,点击可放大 >>

获奖团队:李丹,黄麒蓉,林诗皓,梁家硕,朱诗敏

获奖单位:清华同衡规划设计研究院

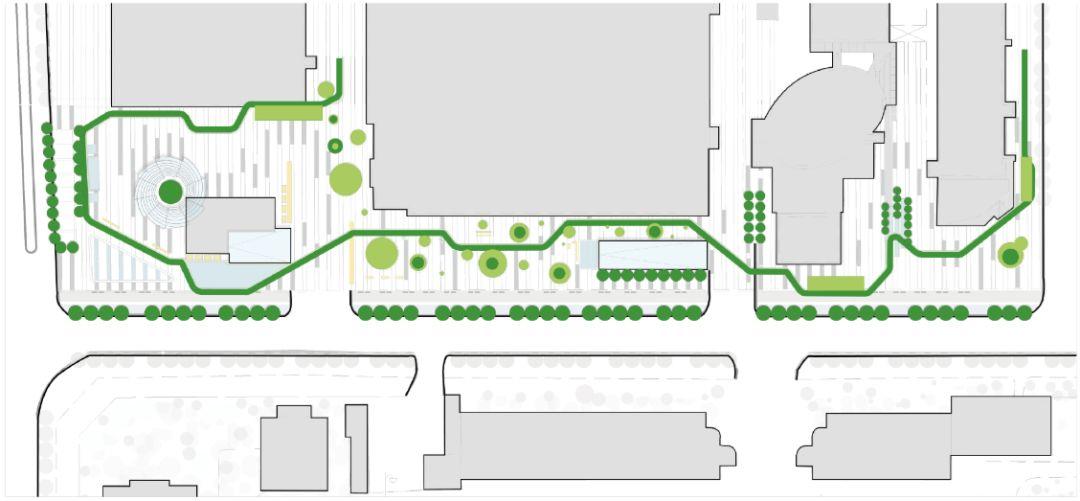

本方案以锦鲤为空间形象概念,串联“游”、“动”、“空间”,三种概念。重新设计广场、优化空间流线、以户外休闲装置、绿植、水池等小品提升区域游憩功能,与日坛相呼应,使得城市广场与城市公园在功能上形成互补。结合景观、建筑等设施,以绿植、水波、光效等设计手法加强整个空间的视觉动态效果,增加对游人的吸引力。从空间上形成“锦鲤”意向,对周围各使馆区的外国游人及周边居民表达友好、和平、年年有余之意,同时,对雅宝城及周边商业体,象征商业兴旺、获“鲤(利)”。

<< 滑动查看下一张图片,点击可放大 >>

获奖团队:马超,陈自明,姜昊,安然

获奖单位:中国中元国际工程有限公司

爱在转角,几位建筑师希望广场重新成为城市的客厅。通过在场地内增加两条蜿蜒穿越场地的坡道理顺交通,在广场内增加绿化面积和流水景观,划分人行区域和停车区域、布置休息座椅以改善环境;在人行区域增加展示墙、雕塑小品、小型舞台展示文化。将咖啡厅加建一层以远眺日坛公园。最终坡道、平台、广场多个层次形成了多样化的交通体系,创造出丰富的行为体验,人们可以在地面上观看演出和老北京的主题展览,在咖啡厅品尝咖啡,在高处远眺日坛公园的风景,在坡道上获得独特的行走体验。外国人在此感受到中华文化的韵味,附近的居民在这里找到遛弯的路线,过往的行人在道路的转角处能发现一处带给人惊喜的场所。五湖四海的人都能在这里得到放松、休息,在城市的行走过程中得到片刻的诗意。

<< 滑动查看下一张图片,点击可放大 >>

获奖单位:中国中建设计集团有限公司

获奖团队:袁铭,董小娅,裴兆涵

指导老师:韩贞江

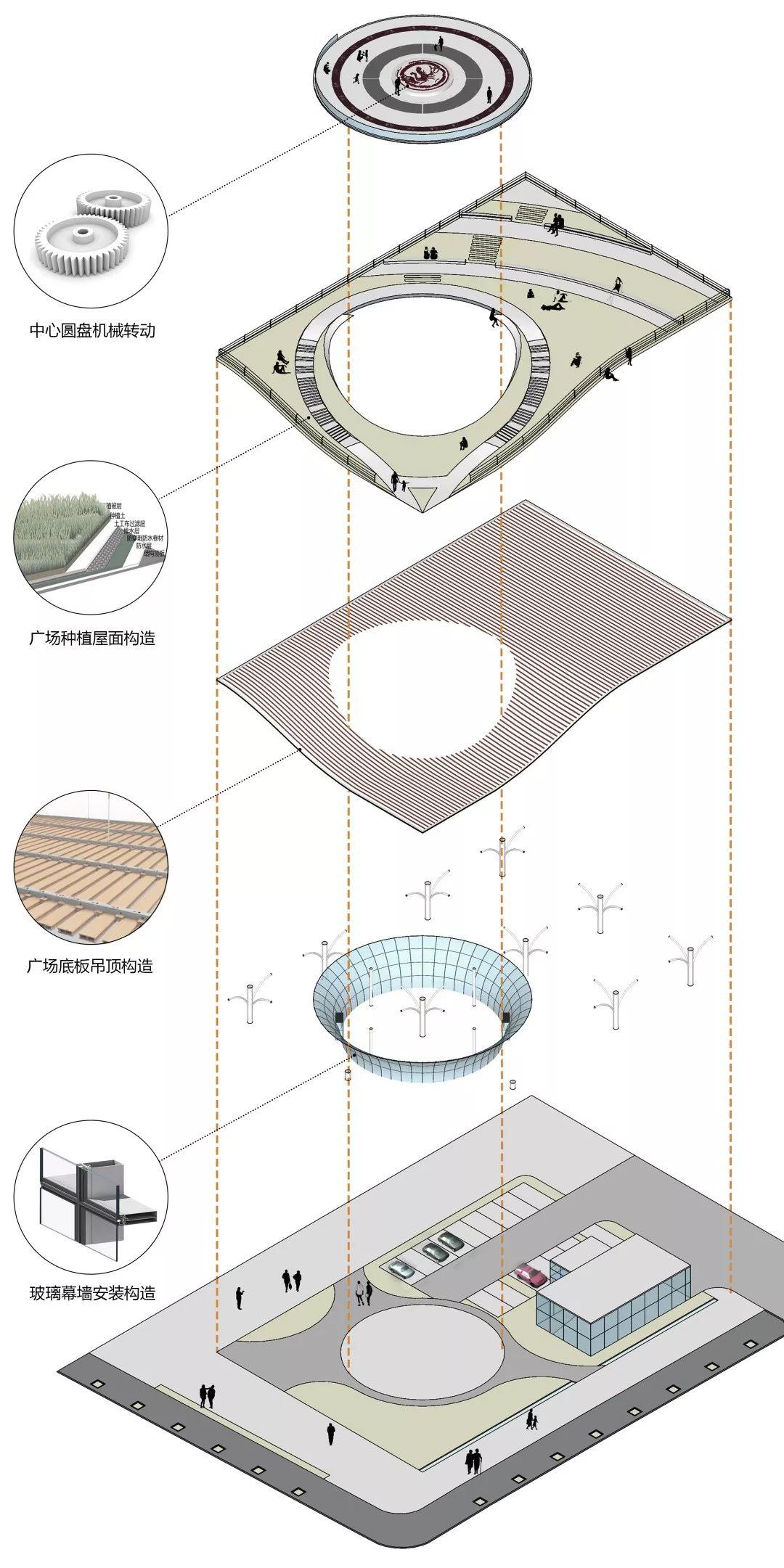

设计团队扩展了广场上的多层空间,增添休憩空间,人车分离;全部使用节能材料,再配合屋顶花园,绿色种植,绿色建筑,并设置了吸收雨水循环利用的装置,响应海绵城市建设,打造一个城市生态空间;并与日坛公园、外国使馆等周边环境形成良好的衔接。

<< 滑动查看下一张图片,点击可放大 >>

获奖团队:王培杰,赵泽阳,闫菁清

指导老师:段炼,蒋方

获奖单位:北京建筑大学

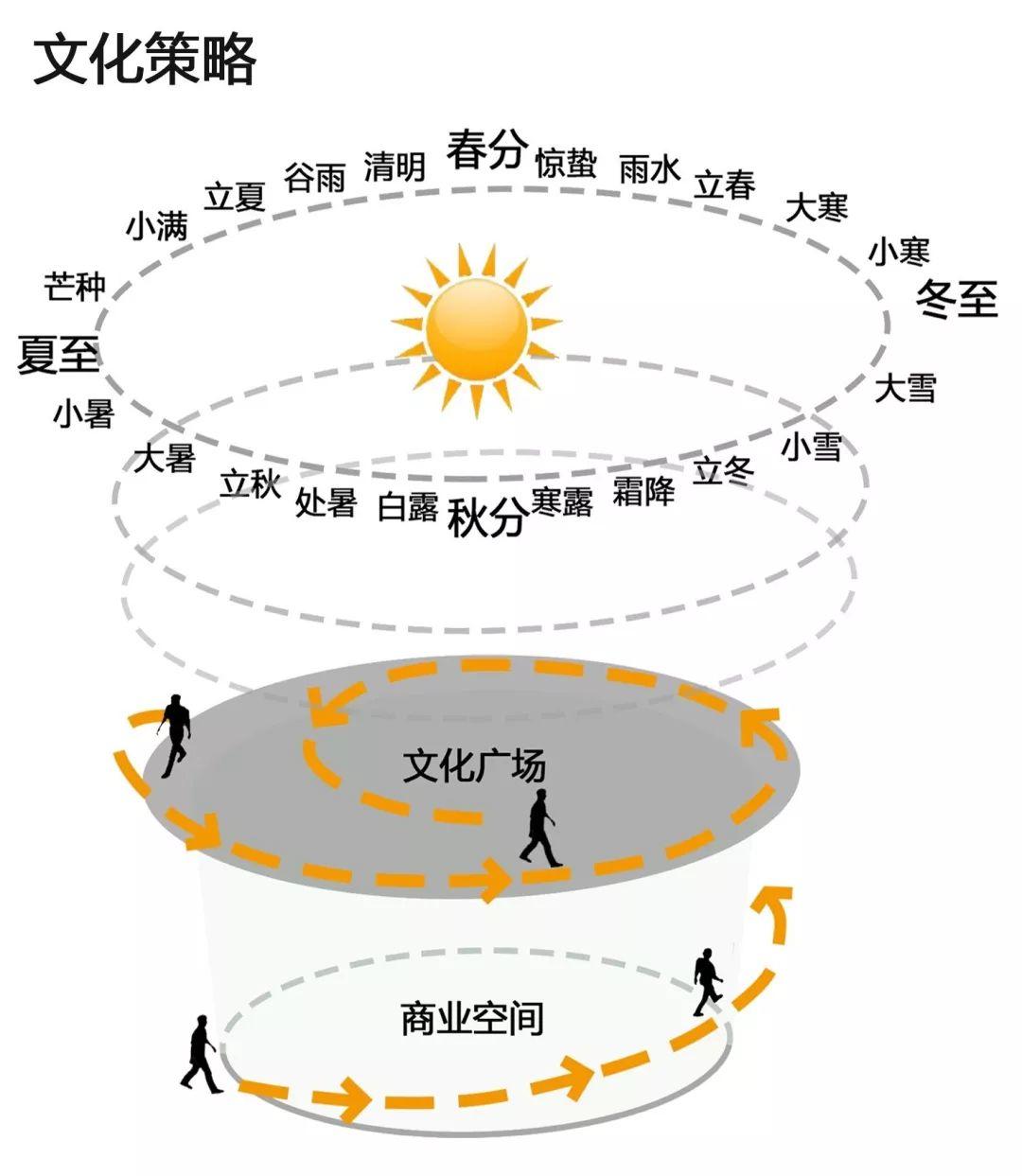

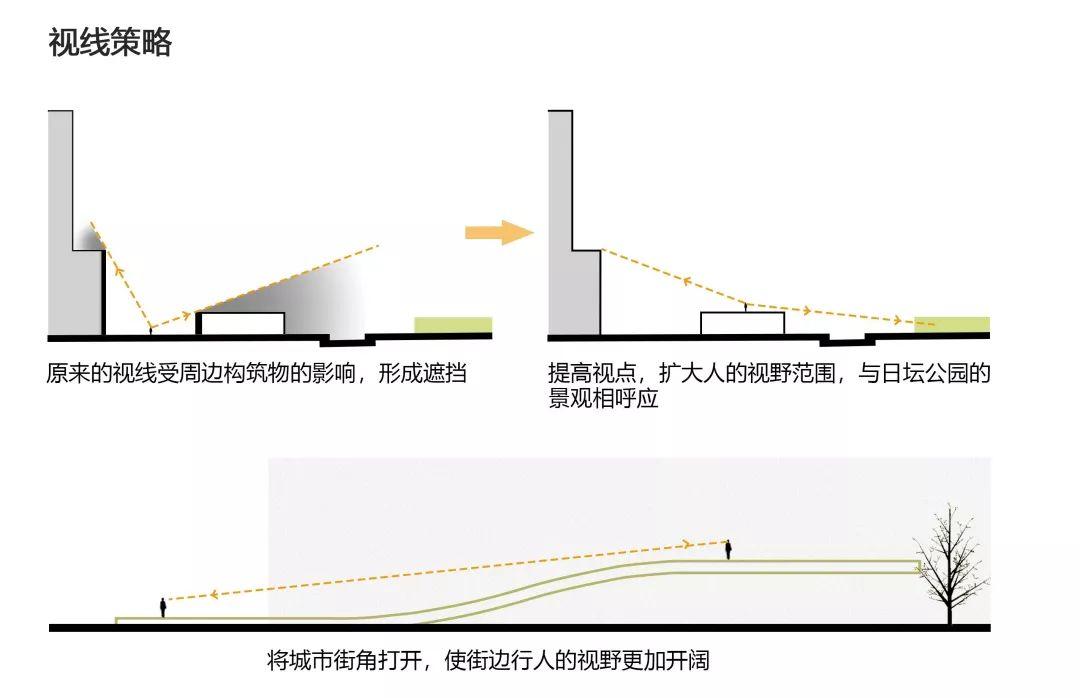

方案将现已被停车占据的广场空间,通过一个架空平台,赋予其新的含义。通过立体式交通,既实现了人与车的清晰分流,又还原了雅宝城南广场作为公共空间的空间场所。提取日坛文化,在平台上创建一个文化广场,内设二十四节气刻盘。文化广场是对日坛祭日文化的回应与诠释,使传统文化走出围墙面向国际,创造一个具有时代性、地域性的广场形象,增强居民的认同感与归属感。同时,将平台临十字路口的一角倾斜至地面,形成连续的广场空间,城市街角被打开,街边行人视野更加开阔,与平台上的人们也能形成更加良好的视线交流。平台上,通过两个连桥分别和雅宝大厦、日坛国际贸易中心连接,大大激发商业活力,也为商厦内部人员提供了一个休闲交流的场所。平台下,重新规划场所,规范停车。将广场上原有的咖啡厅拆除后,改建至文化广场平台之下,与其形成一个完整的形象。大面积的玻璃窗使街角空间与咖啡厅内部空间形成良好的视线互动,并为咖啡厅提供了充足的采光。

<< 滑动查看下一张图片,点击可放大 >>

获奖团队:任伟阳,王雅熙

获奖单位:内蒙古工业大学,Clouarchitects

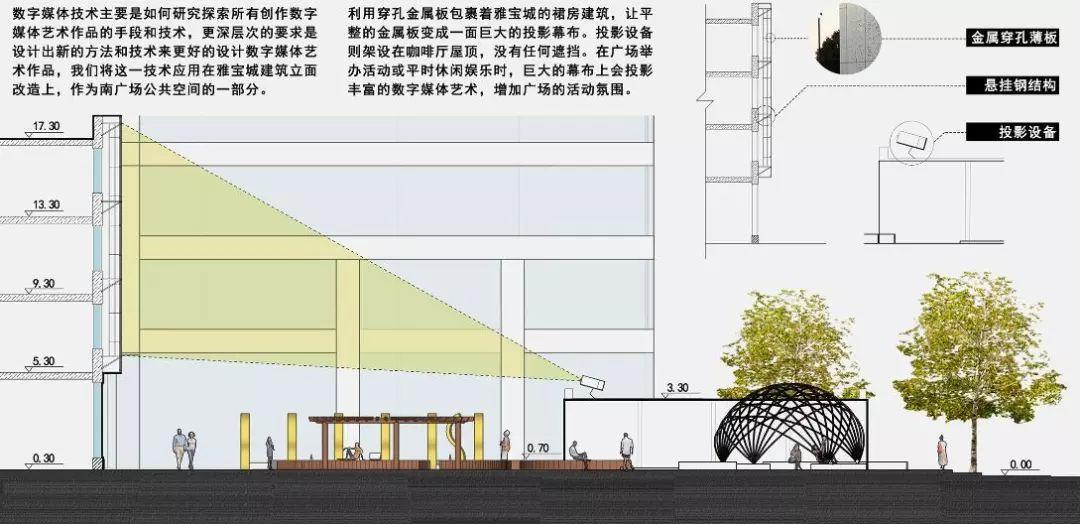

设计结合公共空间紧缺、文化失落、停车等问题,提出了“科技+文化+景观”的模式,植入新的公共空间秩序,实现有限空间的多样化,以满足多种活动需求。并且留有后续可设计的空间,根据需求进行功能调整,期望做到公共空间共享,增强广场活力。利用数字媒体艺术对雅宝城建筑立面进行改造,利用穿孔金属板包裹着雅宝城的裙房建筑,让平整的金属板变成一面巨大的投影幕布。投影设备则架设在咖啡厅屋顶。利用现代制动技术,设计圆形转动的趣味性空间,使广场可以随时间变化,并与长凳产生不同的空间划分。

让我们一睹获奖团队小伙伴们的风采

最佳奖获奖团队

获奖团队:魏傲煊,樊柏青,贺琪琳,曲梦娇,王丽雯,买一慧,张倩玉,兰悦,钟闻博

指导老师:刘东云

获奖单位:北京林业大学

获奖作品:“共享+”计划

所获奖项:最佳奖

如何理解好的城市公共空间?

公共空间的核心在于使用,在于聚集社会活力,在于共建共治共享。好的公共空间设计应“以人为本”,从使用者的角度出发,发挥诸如交通、交往、休憩、散步、观赏、健身、娱乐、展示、教化、节庆等多种功能。多种人群,多种活动,多种事件,多种故事的汇聚生成了场所的活力,这就是一个好的公共空间的魅力所在。

有哪些类似的公共空间给你留下过深刻印象?

五道口设计是我认为比较好的一个公共空间案例,通过利用旱喷水景以及阶梯式座椅大大增加了场地的活力,同时针对于场地现存的大人流,五道口空间通过铺装的形式也很好的引导了游人通行。而场地的核心旋转圆盘也为场地增加了一丝趣味,从时间上赋予了场地新的意义。

对于北京未来城市公共空间愿景是什么?

未来城市公共空间并不是纯粹依靠围合、质感、尺度等空间属性的创造,也不是智能科技设施单纯叠加,而是更纯粹的保证有更多的人使用,鼓励每一个人逗留更长的时间,人们相聚、互致问候,共享的场所。

优秀奖获奖团队

获奖团队:周怡薇,陈瑞,于丹阳,刘一瑶,罗通强,李治鲜,陈烨,伍秋橙,龚玭

指导老师:杨震

获奖单位:重庆大学,重庆筑恒城市规划设计有限公司

获奖作品:方寸之间

所获奖项:优秀奖

如何理解好的城市公共空间?

我认为好的公共空间首先要满足安全的需求,尤其是照顾到那些有出行障碍能力的人的安全。比如在前期调研里,有些地方的台阶很不规范,就高出地面几厘米,这样很可能突然就摔倒了,还有车辆全部停在广场上,也很不安全。

其次我想应该是可以给人留下深刻印象的,而且可以很好的解读它,知道它是什么。因为大家的认知是这样的,对于陌生的东西我必须要先知道它,才说的上使用它。

最后我觉得应该是舒适的,有时候可以维系人们的交流,像日坛公园里大家晒一天太阳;有时候我一个人不去交往,但是我也很舒服。

对于北京未来城市公共空间愿景是什么?

我对北京未来城市公共空间的憧憬和本次竞赛主题“人人营城,共享再生”是一致的。未来,物质空间可能不再是唯一或者主要的设计对象,非物质层面的因素,例如公众参与、经济因素、社会关怀会变得越来越重要。我相信这也是老百姓们对于城市公共空间的最大诉求。相信北京的城市设计会越做越人性化,北京的城市空间会越来越好。

优秀奖获奖团队

获奖团队:郭启辰,宋婉玥,陈军

指导老师:卜德清,王新征

获奖单位:北方工业大学

获奖作品:日照清流

所获奖项:优秀奖

如何理解好的城市公共空间?

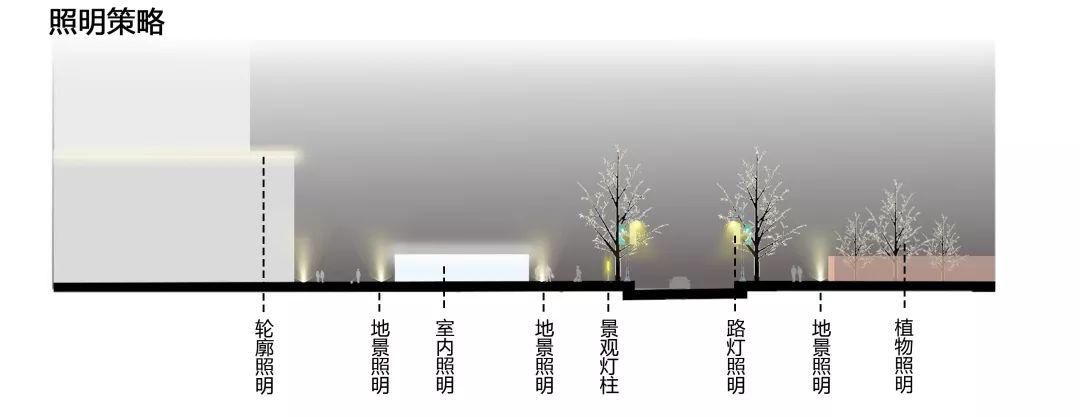

我认为好的公共空间最重要的要求就是舒适,因为不舒适的公共空间人们是不愿意进去的,然后我认为有四个比较重要的要求,第一个就是充足的绿化,第二个就是夜间有效的照明系统,第三个就是人车要有合理的动线分布,第四个就是场地内要有优美的景观。

对于北京未来城市公共空间愿景是什么?

我觉得北京这个城市太大了,在里边生活的人也太多了,他们的压力也非常大,除了他们日常的娱乐活动之外呢,他们所生活休憩的空间,也需要为他们带来一些精神上还有心理上的放松,所以我觉得北京未来的公共空间应该更加注重人的舒适度的设计,还有一些视觉上能够缓解疲劳的设计,我觉得这个是比较人性化的,对于在北京工作的这些人们来说是比较比较有温度的设计。

入围奖获奖团队

获奖团队:李丹,黄麒蓉,林诗皓,梁家硕,朱诗敏

获奖单位:清华同衡规划设计研究院

获奖作品:锦鲤广场——游·动·空间

所获奖项:入围奖

如何理解好的城市公共空间?

好的公共空间应该在以人为本的前提下,具有开敞式、交互式的特点,满足居民游憩、通行、交通工具停靠的需求,解决建筑内部与外界空间的关系,满足居民亲水、亲绿的生物需求,同是还应当具备避险、疏散的安全职能。

您有哪些关于好的公共空间的体验体现在本方案中?

我觉得是人车共享的一种街道模式,这个在国外叫做shared zone,提倡车让行人,在一些以行人为主的社区,这种方式可以增加公共空间的使用率,活跃道路两旁的空间,在周末或者节日的时候,这种街道可以转变为步行街,增加社区活力。本案我们在游憩空间上运用这一设计手法。

入围奖获奖团队

获奖团队:马超,陈自明,姜昊,安然

获奖单位:中国中元国际工程有限公司

获奖作品:爱转角

所获奖项:入围奖

有哪些类似的公共空间给你留下过深刻印象?

三里屯village街区式的公共空间给我留下了深刻的印象,整个环境特别开放,不同高度的平台通过楼梯和电梯连接,形成了很丰富的流线,在其中行走有一种探索感,经常会有不同的路线。五棵松的华熙LIVE是一个下沉的广场,环境也比较好,广场中有一些艺术品,经常有人在这里拍照片,面带笑容。还经常有乐队在广场中演出,观众很多,大家都很放松,享受。我们觉得好的公共空间能给人的生活带来幸福感。

场地有哪些优势的资源,在方案中是如何利用的?

场地中有一个咖啡店,咖啡店本来就是休息放松的地方,特别符合公共空间的主题。我们将咖啡厅加建了一层,加建的体型是圆弧的形态,让市民容易记住,同时我们也利用咖啡店与架空平台形成了更丰富的空间,增加了趣味性和市民参与的热情。

入围奖获奖团队

获奖团队:袁铭,董小娅,裴兆涵

指导老师:韩贞江

获奖单位:中国中建设计集团有限公司

获奖作品:方寸之间

所获奖项:入围奖

您有哪些关于好的公共空间的体验体现在本方案中?

欧洲的很多城市我们都感觉美,其实是在城市建设中,设计师们都把最佳的观赏角度留出来了,欧洲的每个城市都有很多观赏点,让我们有平视或者俯视的角度来欣赏城市。举个例子,德国的新天鹅堡,迪斯尼城堡的原型,在山谷和瀑布之上,建造了玛丽安桥,几乎所有的经典照片都是在这座桥上拍摄的,可以说如果没有这座桥,大众是很难亲眼看到这么美丽的城堡的。我们设计的环形廊道其实就是希望为公众提供观赏城市的角度,面对着公园,绿化率高,视野开阔,视角极佳。也是为中国未来城市设计提供一个理念,因为发现很多城市最佳的观赏角度都是私有的,游客和行人是不可进入的。我们希望美好城市可以大家共享。

对于北京未来城市公共空间愿景是什么?

希望北京的公共空间可以越来越能满足人的需求,能激发市民对公共空间的兴趣。外卖和快递行业的高速发展,使人们减少了出行机会,而我们希望北京未来城市空间的建设,吸引市民自愿走出家门,享受公共空间。

入围奖获奖团队

获奖团队:王培杰,赵泽阳,闫菁清

指导老师:段炼,蒋方

获奖单位:北京建筑大学

获奖作品:四时行,万物生

所获奖项:入围奖

如何理解好的城市公共空间?

我认为摆在第一位的是宜人。曾经看到这样一句话:城市规划首先应该是人的规划,人的规划是城市规划的核心。那么好的公共空间也应该是将人放在首位的。做到步行有道、流行顺畅、休憩舒适才是一个好的设计的基础。其次,生态景观应是好的公共空间应该具备的,通过生态种植为城市打造一个好的生态环境。在这两点的基础上,挖掘地域文化,用文化符号提升场所的标志性,营造场所精神。

有哪些类似的公共空间给你留下过深刻印象?

纽约时代广场改造给我留下深刻印象。项目的地点在时代广场剧院区中心地带,周边是百老汇和位于第42和47街之间的第七大道。2009年5月,管理部门禁止百老汇这里通行机动车。2014年春,Snøhetta步行街第一部分向公众开放,设计将时代广场从纽约最为阻塞的地方变成了一个开放的市政广场。改造后这里的公共安全状况、经济效益和使用者体验都得到很大提升。行人交通受伤率下降了40%,机动车交通事故下降了15%,该地区整体犯罪率下降了20%。除了机动车的阻塞问题,该地区的空气污染也降低了60%。改造后广场空间更加安全健康。80%以上的游客认为步行广场让时代广场感觉更加安全。我认为其设计真真切切地解决了场地存在的问题,为公众提供一个积极的场所才是设计的初衷。

写在最后

奖项公布并不意味着结束,好的创意未来还会考虑实施,让我们一起期待雅宝城南广场的华丽转身和北京公共空间更美好的未来!再次祝贺获奖团队,并感谢所有参赛团队的努力。

相关链接

规划问道

规划问道