7月10日召开的“用数据洞察城市——城市活力研究”研讨会资源今天开始大放送啦,请小伙伴儿们多多关注。首先与你分享的是新一线城市研究所沈从乐主编讲述的“中国城市商业魅力排行榜的解构与建构”。

沈从乐

第一财经•新一线城市研究所主编

感谢中规院邀请新一线城市研究所来到这个非常重要的城市规划设计师们聚集的地方,做一个分享。

我们是一个很年轻的,被认为具有强烈媒体属性的团队,在尝试做一些新鲜的事情,并且希望这些事情有可能影响到中国城市的规划和未来发展。在今天这样一个场合,作为团队负责人,首先想和大家介绍的是我们团队大致的情况。

作为一个第一财经旗下的城市研究所,我们其实是想用城市的商业数据,结合我们对城市的观点,去寻找城市的未来会在哪里,并且把这些建议提供给城市的管理者、开拓者还有城市人本身。我们这个团队目前只有不到十个人,年龄构成也很年轻,但我们在做一些大家认为很好玩的事情。

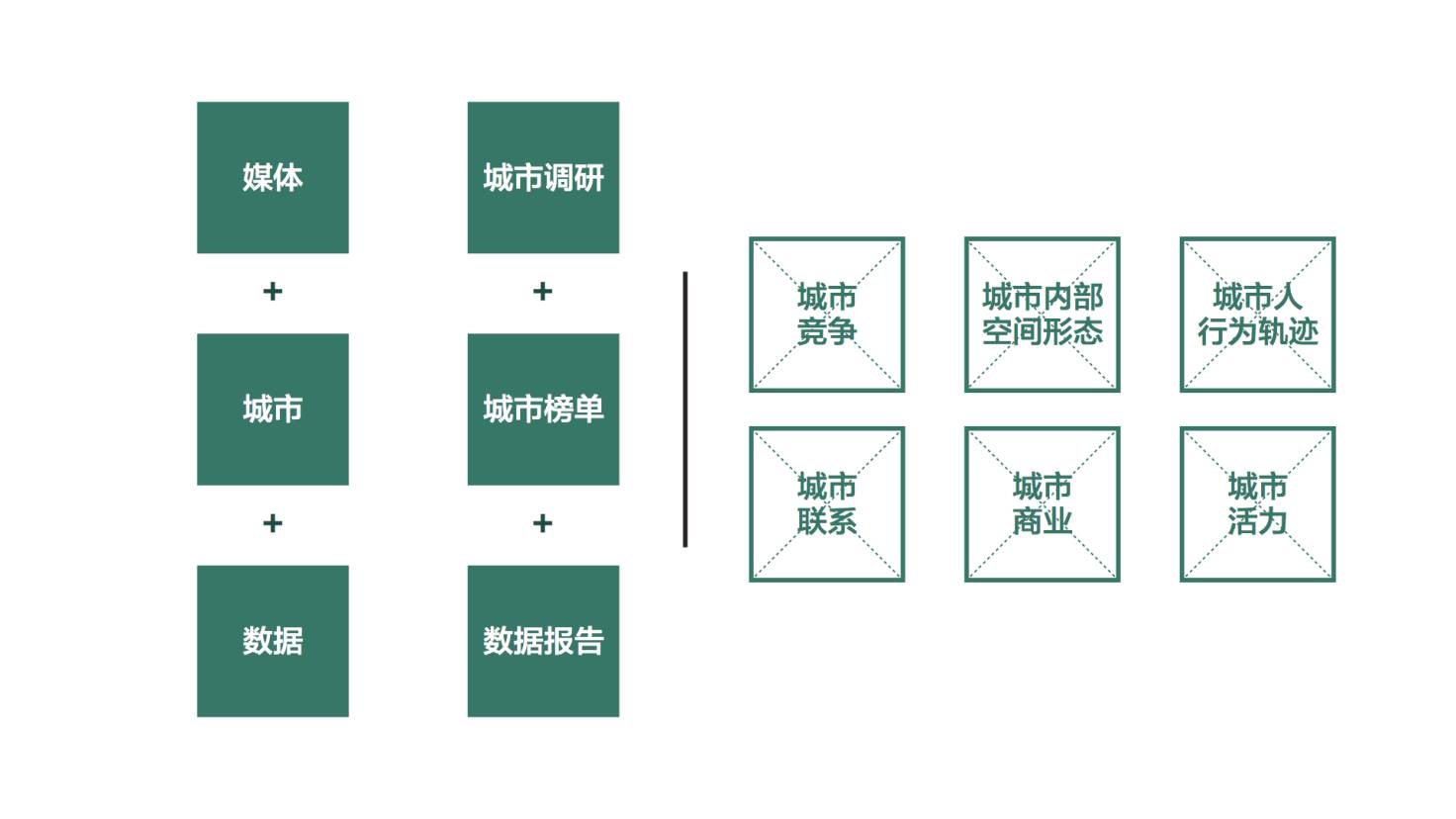

我们首先会被认为是一家媒体,因为它依托于财经媒体的渠道。但是我们已经有点不太像媒体了,因为我们更多的是在把城市和数据结合起来,把它变成一个可以提供给所有和城市相关人的服务。我们的服务其实在城市调研与城市榜单的数据结合上。

说一个历史背景,我们在2013年就在《第一财经周刊》提出了“新一线城市”这个概念,当时我们的想法是说,四、五年前其实中国城市的发展到了一个水平之后,需要接下来看到在这些城市之外哪些中国城市会冒出来成为新的一线城市。所以我们以媒体的视角开创了一个新的概念叫“新一线”,听上去也比“1.5线”“准一线”更有冲击力。

最开始我们其实是以非常松散型的组织去做研究的,做的事情主要是借鉴国外类似于“星巴克指数”的商业类的城市数据研究。过去看到的中国所有城市榜单都是按照GDP、人口规模这些数据去走的,这样对城市的衡量是否一定公平,或者是否一定能够真实地反映出城市真正的发展水平,我们是存疑的。所以我们希望去寻找和城市人的生活或者他们的体验观感更接近的,一定是城市中的商业发展状况。所以我们当时就收集了160多个品牌在中国所有城市的落位情况,然后去看这些重要的消费品牌对城市的关注度达到了什么样的水平,以此来判断这个城市发展到了什么样的水平。这是我们最起头的一件事情。

两年之后的2015年,熟悉大数据的朋友知道这是中国大数据行业非常关键的一年,这一年各家互联网公司开始推销他们的大数据内容,比方说百度迁徙,腾讯也做了类似的东西,阿里巴巴也在做淘宝的大数据。我们就想,我们做了两年线下商业数据的榜单,它是不是还应该有一些新增的东西。尤其是当我们发现线下的商业正在被线上商业冲击的时候,单纯用线下商业的数据是否还有足够强的说服力。产生了这个疑问之后我们就尝试去联系了十几家互联网公司,并且只选择每个细分领域中规模最大的几家,问他们愿不愿意共享一些数据给我们,我们也不做别的,就是想看看中国城市发展到什么地步了。

于是我们找了淘宝和支付宝,他们提供了城市级别的账单数据,又找了携程和去哪儿,告诉我们每个城市实际的机票订单和酒店订单量,还有大众点评,不仅看了每个城市各种各样的店的分布情况,它们也有统计各城市的价格指数,判断城市里的消费活力。还有地图、外卖等等大家手机上用的最多的app的数据——除了微信,他们目前不开放数据。因此从2015年开始,我们在城市榜单中加上了一层线上的行为数据,结合线下的数据构成了我们认为中国城市应该有的分级体系的理解。

在这个层面上来说,从2015年开始我们把自己升级成为了一家用大数据来研究中国城市发展的研究机构,也是从那时候开始我们成立了自己的团队,招募了一些媒体之外的城市规划、社会统计、经济、地理的同学,帮助我们把这些数据应用地更好。未来我们会在数据的深度上做更好的加工。

这里的六项是我们比较关心的东西:城市之间的比较和竞争、城市之间的联系、城市内部的空间形态——这个是我们接下来的演讲会提到我们能在城市内部分析一些怎样的空间状态,比如商业空间或者交通内部的联系,这些更多是我们用已有的数据去验证城市现有的状况,对未来的预测会进一步往下做。城市商业是我们可以在内部空间的基础上做很多商业公司对城市的理解的研究,还有包括线上的城市人的轨迹以及由此推导出来的城市活力。

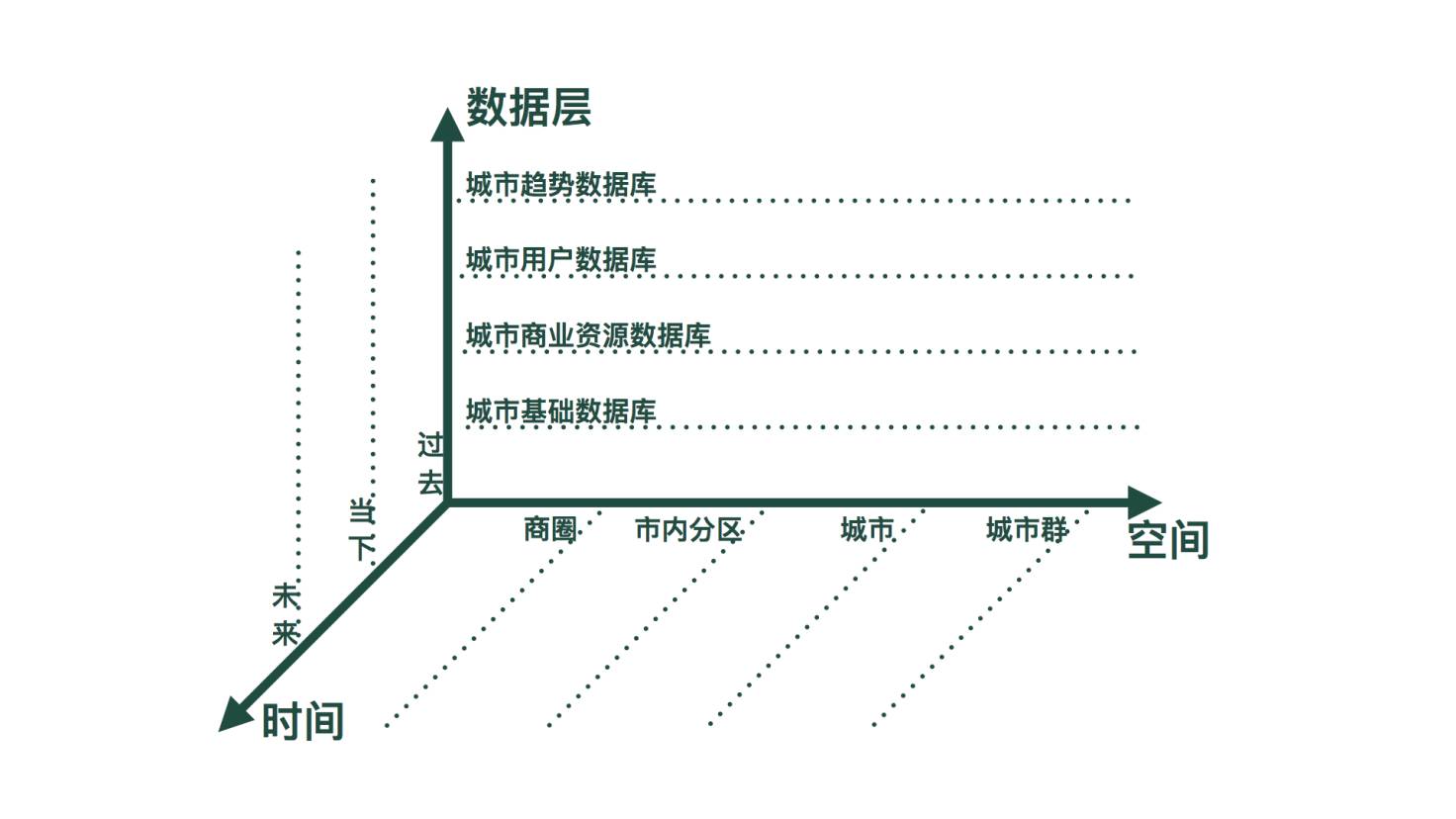

这是我们目前大概的一个数据分层的状况。比较好理解:时间和空间的维度是规划的朋友们一直在做的。我们的数据层是从城市的基础数据,到商业资源的数据,再到线上互联网数据的构成——也就是用户的数据,再一个就是我们会做出来和城市预测有关的数据,这是我们用数据的思维去框定自己研究领域的一个框架。

这些是我们积累的数据合作方,他们一直在给我们提供互联网端的数据。当然现在也面临一些问题,从两年前大数据极其火热到现在大家都有点冷静下来想这个事情的时候,会发现其实中国的互联网公司对数据的态度有了一种微妙的变化,最开始的时候大家都很热情,会很期待把数据放到媒体上去展示,但两年之后我们再找到一些公司尤其是规模特别大的公司的时候,他们会有一些犹豫。一方面在于,数据一直没有成为他们的战略核心业务,更多还是去把核心的业务做好,所以数据只是更多辅助他们把业务做好这件事情,但把数据拿出来放到公开的市场上,或者到对城市有价值的领域上,其实大家产生了一种犹疑——这事我做赚不赚钱或者值不值得投入人力去做。

最近我们联系一些公司拿数据的时候就有两种不同的态度:一种是越来越开放地希望更多的外部力量介入他们的数据,或者他们跟其他相关或者可能相关的领域去做结合;另一种反馈是越来越保守,不共享数据,只针对业务。

这个是我们最近开始面临的困境,我们希望能够把过去能统合十几二十家互联网公司的数据的模式继续下去,想做数据联盟,但不知道它可以做到什么程度。因为我们过去要到的数据在互联网这端基本上都落在城市这个颗粒度上,很难再往下打碎到空间这个层面,因为这个对于很多互联网公司来说也是他们数据禁忌的地方,那么这个也是接下来我们还想进一步去试试看的方向。

归纳一下我们在做的事情,一块就是商业,是线下的部分,我们去看城市里商业的集聚,它的交换,它形成的生态;另一块就是研究城市中的人,这也是非常大数据的一部分,他们的消费,他们的活力,他们的创造力。最终所有东西都会落回到城市空间,也是城市规划整个领域都在做的事情。

接下来这部分是我们的中国城市商业魅力排行榜。我起了一个题目叫解构与建构。这个是我们自己作为媒体人,怎么去想把这个指标给立起来,让它有说服力,怎么真正代表中国城市发展方向,一直不断去持续思考的问题。

它是我们目前的一个阶段性成果,每年我们都会更新这个榜单,在这个框架下去研究城市,每年也会有新的变化,指标和数据都可能会发生一些变动。

这是我们今年排行榜的结果,新一线城市的前六名基本是这几个在变动,最大的变化是郑州和东莞进入了新一线的名单,厦门和无锡被踢出了新一线。今年还有一个亮点是苏州排名提升非常快,去年是在15个新一线城市的第13位,今年是跑到了第7位。这里边有一部分的原因来自于我们指标每年的调整——不过总体的价值观没有动,所以城市的变动应该也在可理解的范围之内。

具体讲一下指标的构成,我说的解构与建构都在这里边,只是怎么把它们都能打碎成能量化的数据,最后再完全地结构起来一个榜单。

我们榜单的构成来自于五个维度:商业资源集聚度、城市枢纽性、城市人活跃度、生活方式多样性和未来可塑性。从字面上都比较好理解。

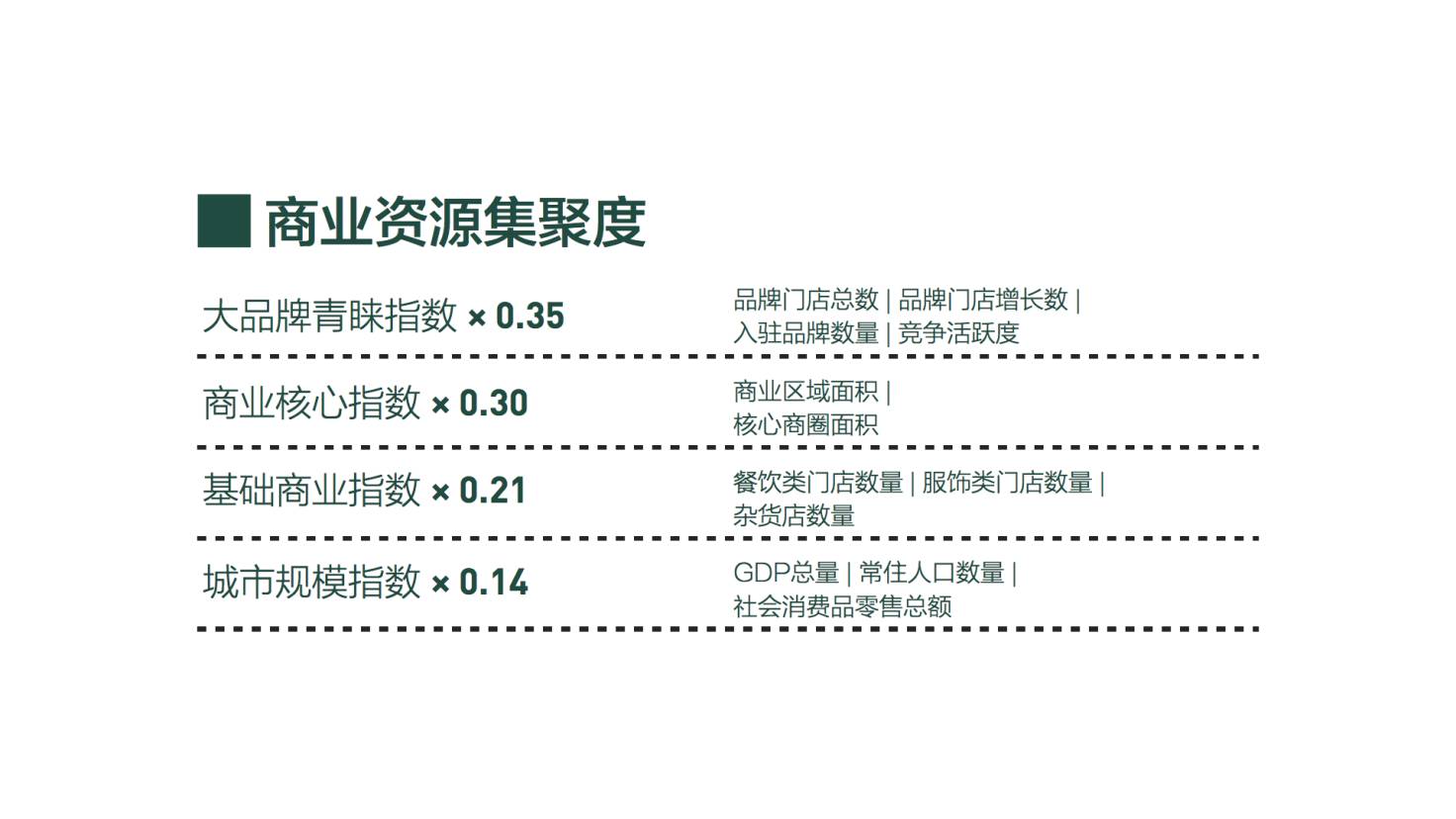

商业资源集聚度是我们最开始去研究中国城市商业发展的一个数据,我们看的是重要的、主流的消费品在城市的分布的情况。

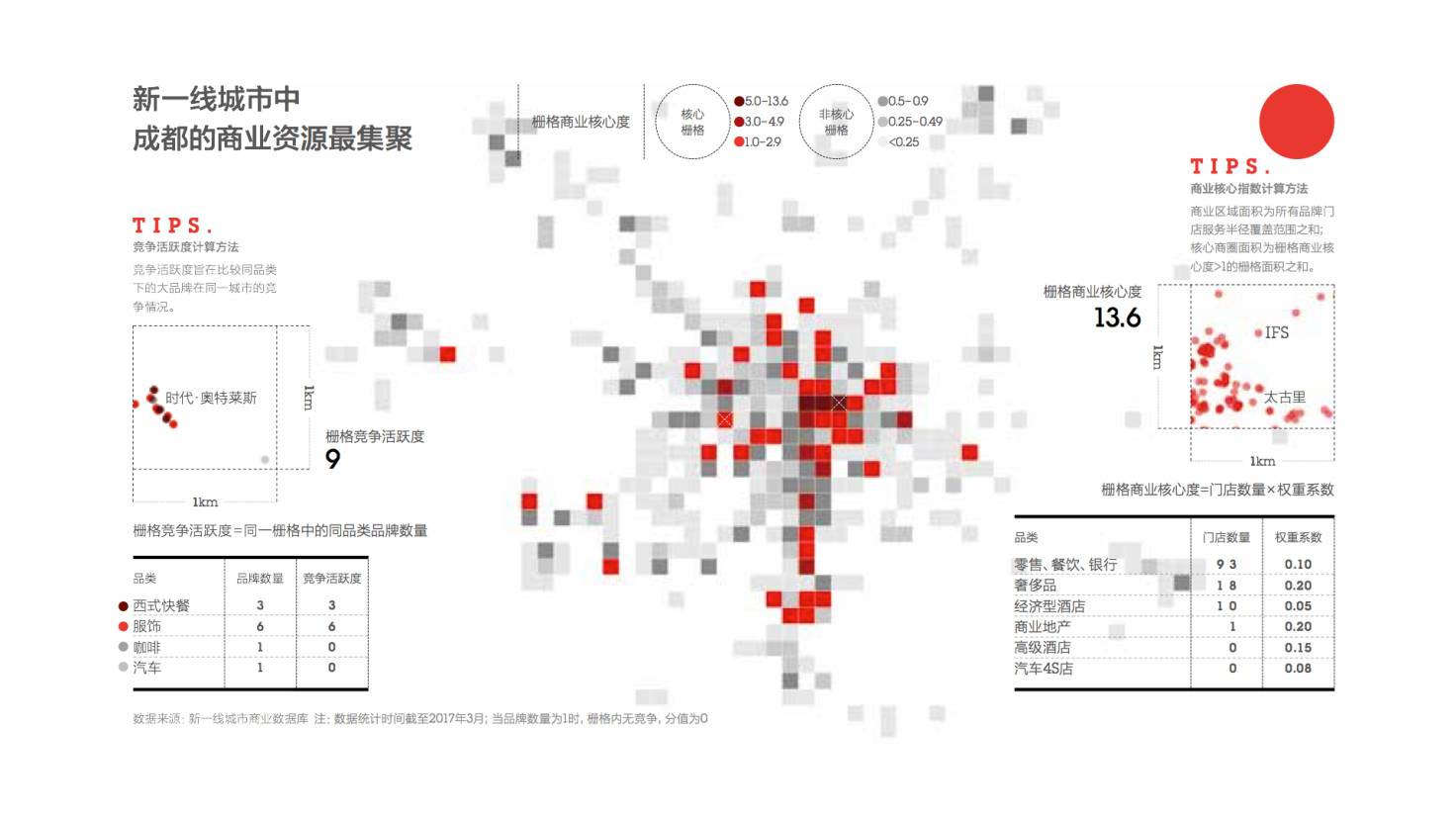

当然因为能力的增加,我们有在这个指标中去做一些有趣的东西,比方说在大品牌亲睐指数里边我们放的是160个品牌在全国的门店落位,包括了门店的数量、增长数和品牌入驻的情况,我们后面加了一个竞争活跃度——我们把整个成都打碎成了一平方公里的栅格,把商业资源的点都落在的这些栅格里边,然后我们去看的是——看这张图,颜色的深浅代表了城市商业资源密集的程度,最中心的是春熙路。

从中看商业品牌的竞争活跃度,这个起因是我们去聊过一些商业公司,想给他们做选址的生意,但我们本来说是不是建立一个统一的产品模型,能够使得他们直接把产品买回去,干他们想干的事情,后来我们发现,每个行业每个公司的模型都是完全不一样的,最不能统一的是,每个品牌都非常关注他们的竞争对手在哪里开店,这就启发到我们说,我们更应该看竞品在城市的选点会有什么样的考虑,比方说在一平方公里的栅格里,肯德基和麦当劳开在一起,那么说明这个区域西式快餐业的吸引力就很强,如果这样的资源投入的集聚资源更高,或者在一个城市里这种类型的格子数量更多,那就说明城市中有更大面积去吸引好的品牌进驻,这就构成了我们的竞争活跃度的算法。我们希望在中国所有城市中找到这样的城市面积大概有多少。

再回到这个指标,第二个大的指数是商业核心指数——这个未来我们可能会扩展到建成区面积的研究。还是回到栅格,我们把商业资源所有的量都投在格子里之后看哪些城市面积是有商业覆盖的,有商业首先意味着城市在这个位置有强大的吸引力,不仅仅是工作和居住的人,还要为他们提供配套,也是城市里商业活力大的地方。所以我们会算城市里有多少面积的商业资源量足够覆盖的。然后我们也会看核心商圈,它们是在一定的商业资源覆盖度之上,它们很大程度上构成了城市中心——之后会讲到我们对中国城市中心的研究。很有趣的是,过去我们说单中心城市或者多中心城市,但实际上商业资源的分布、演进具体是什么样的,更重要的是,我们通过这个研究可以看到不同城市之间,它的商圈是可以比较的。

去建构商业资源集聚度的时候,我们最开始只用到了大品牌亲睐度,也就是160多个主流消费品牌。后来发现不够了,因为在城市内部有很多小活力空间,他们的构成就来自于基础商业,所以我们把餐厅、小服装店、杂货店在城市商业中的布局也拿出来看。在一些我们认为大品牌关注不多的城市,小商业活力非常好,或者在一些我们认为大品牌很关注的城市里,小商业活跃度非常差,这里边就可以看到城市里的空间对什么样的商业资源有吸引力,什么没有足够的吸引力,都可以看到。

当然最后我们会放上一些统计口径的数据,它们是城市达到一定规模的基础,所以这里边是作为附加的参考值放进去。

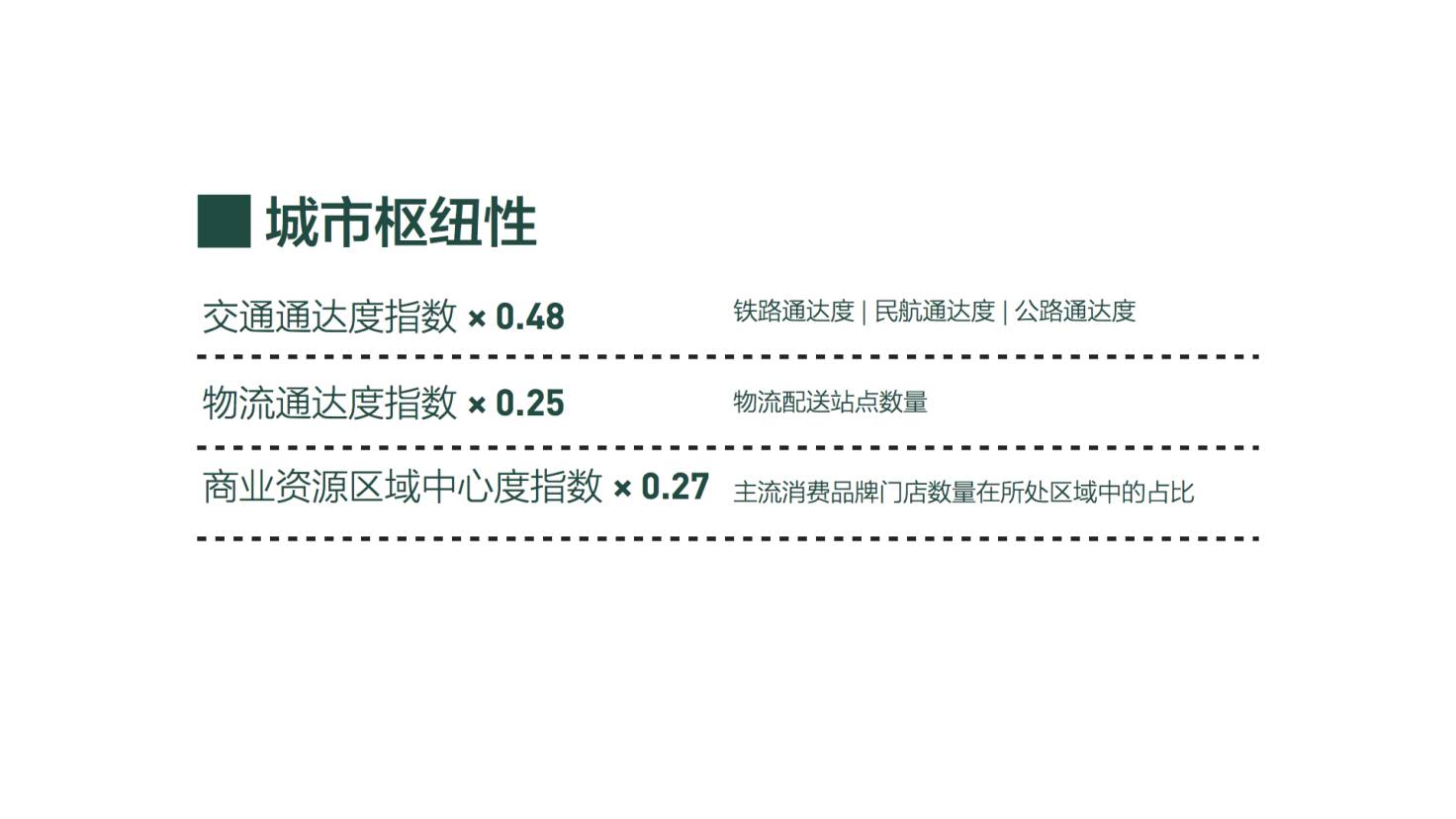

第二个指标是城市枢纽性。这里我们用了交通和物流这两块非常有枢纽感的数据,交通里边就是铁路、公路和民航三大件,物流主要用快递公司的物流配送站数量在做,第三点是商业资源区域中心度指数,我们把商业资源在城市里的数据抽离出来,放到城市区域的概念,比城市群更大,我们做了中国七大分区的商业资源的中心指数。可以看到华北地区虽然有京津冀城市群的概念,但北京占据了几乎所有的商业资源,天津只分到了一点,河北的城市几乎没有,这说明这个城市群的结构是不合理的,但它又同时说明城市群内北京可以占足了周边所有的资源和腹地,对北京来说是很强的继续往上发展的动力。在长三角地区,所有的商业资源是平均的,这种平均可以使得城市群里的次级中心城市能获得更好的生长机会,但也可能因为首位城市的抑制产生瓶颈。

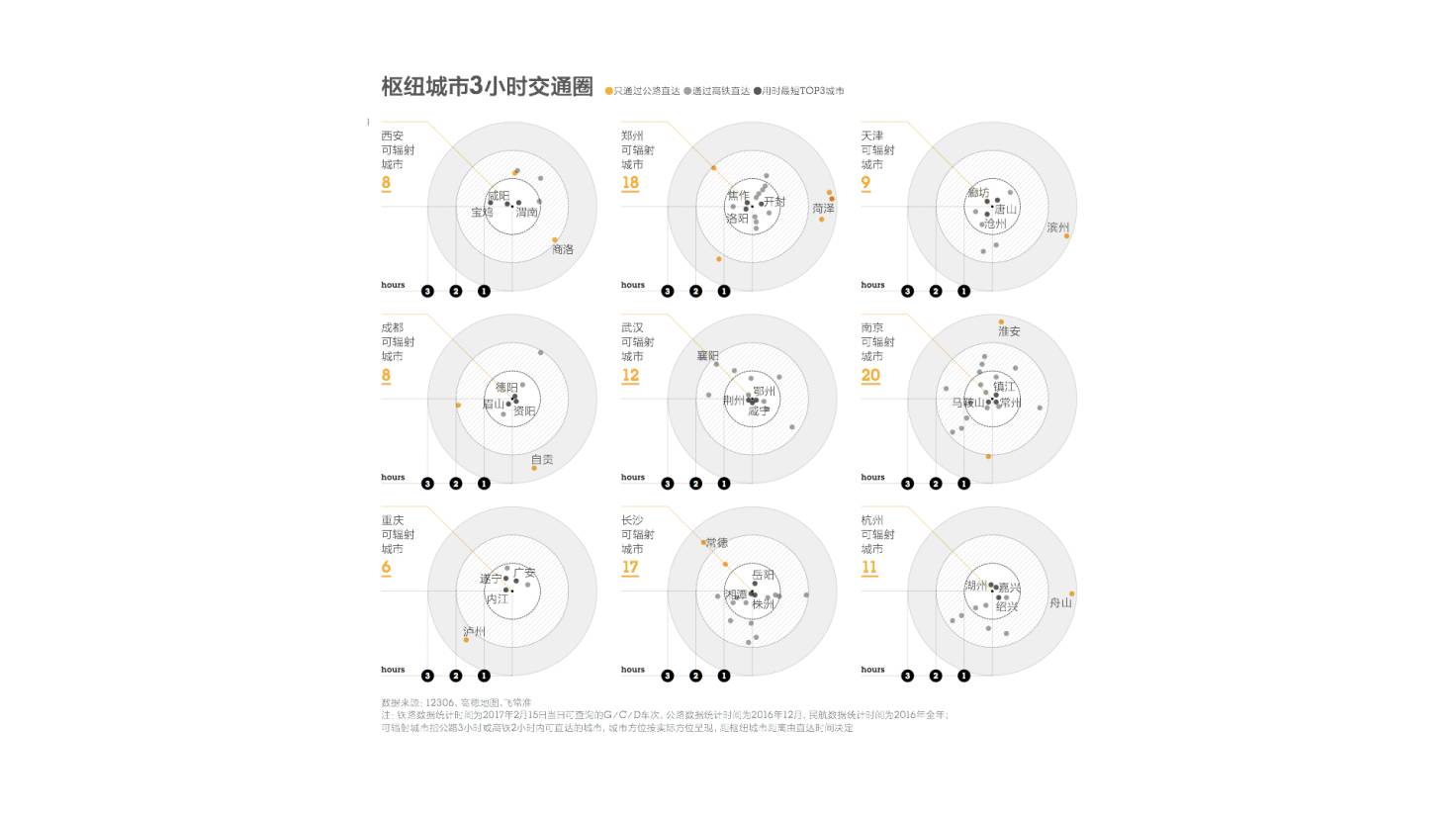

这个是我们把铁路和公路的数据放在一起看城市的三小时交通圈。有点出乎意料的是,中部的城市确实联系度很强,但过去我们以为武汉会特别强,但郑州和长沙可以辐射的周边城市会更多。还有是长三角地区南京和杭州的数据也都不错,因为它们和周围小城市的联系紧密度很高,再加上高铁网络的发展使得区域整体的联系度提升,交通便利使得周边整个周末的休闲旅游这块都因此而上升,在城市的商业发展和城市群的互动来说,这是一个很强的必备条件。

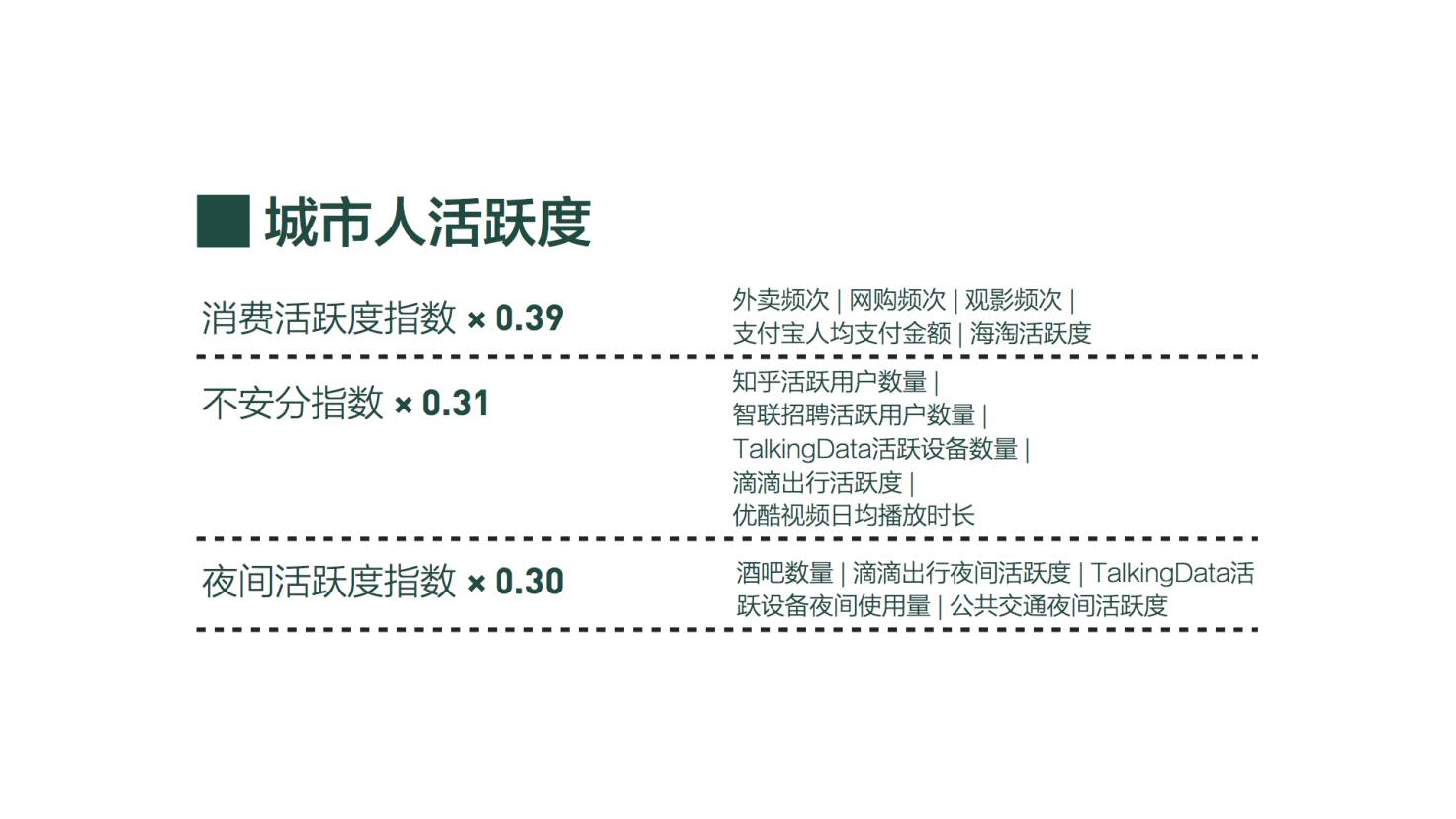

第三点是城市人活跃度,这是我们榜单中的亮点,因为里边用的都是互联网的行为数据。我们分类首先都是和消费有关的,外卖、线上交易、看电影、支付宝代表的线上线下交易,海淘这些消费的行为可以综合起来判断城市人在消费领域的活跃度。第二块是那些很难界定但可以用“不安分”描述的内容,我们想看的是生活在城市中的年轻人是不是有一些让他们感到刺激或者自己想要向上走的欲望,这里边“知乎”作为知识型社区可以代表城市中是否聚集了对知识和精神层面的提升有诉求的人,智联招聘显示的是人们职业向上发展的动力,还包括滴滴出行的数据——我们想研究的是,如果叫车会提升出门的效率,因为不需要再在街边等车,这个其实对于城市人的活跃度也是有帮助的。这里边我们尽可能去找那些推动城市里的人活跃或者向上发展的指标来构成不安分指数。

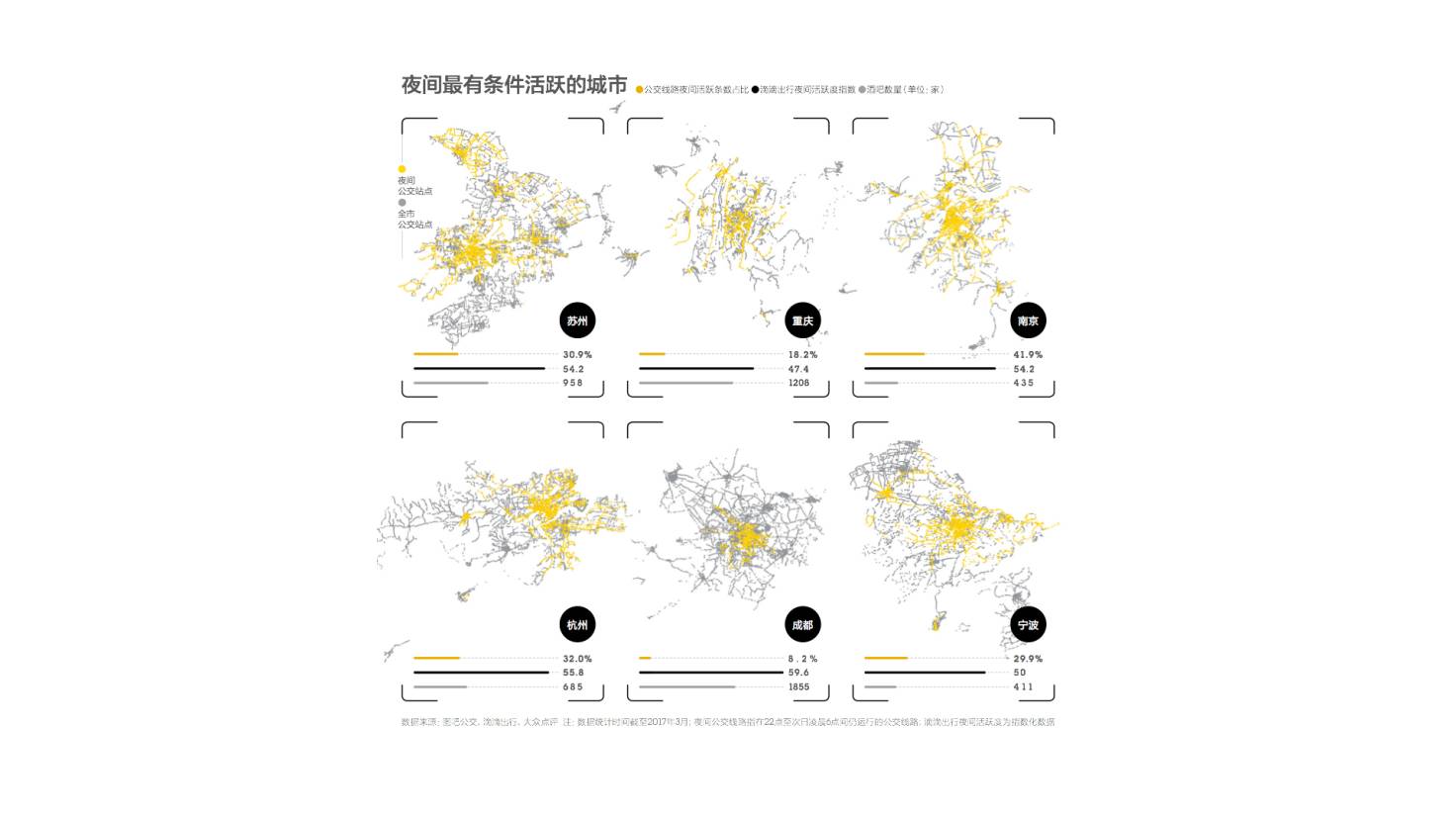

第三个是大家熟悉的夜间活跃度,我们并不仅仅用了酒吧、晚上打车的数据和手机的活跃量,这些是需求方表现性的结果数据,我们还看了一个供应方的数据,就是城市中有多少夜间的公交车在晚上10点到早上6点之间开行的,我们觉得如果城市里的人很活跃,那么他们需要城市里有更好的公共配套,使得他们晚上的生活能够像白天一样得到满足。加上这个指标之后,我们发现在夜生活指数中打高分的不是成都重庆武汉这种夜生活丰富的城市,更好的是苏州杭州这样的城市,他们的优点就在于公共服务做得好。

前面我们和成都也在交流,他们会觉得这个数据比较震撼到他们,因为从政府部门的角度讲,如果城市有天生的夜间活力,但配套没有做得足够好的时候其实是需要去反思的。昨晚我们高铁延误了,出站之后坐了北京的夜班公交去酒店,公交车上都是滴滴代驾的司机扛着小车坐公交车。我们会觉得这个城市很好,因为有很便捷的夜间公共交通。

我们给上海的一家做共享汽车的公司EVCARD做数据,他们已经把业务放到了成都,看它的业务曲线的时候会发现,在上海的曲线与我们一般认知的早晚高峰的出行是一致的,但成都的晚上一两点是租车量一天最高峰的时段,我们感到奇怪——成都人爱玩但晚上应该喝酒很难开车回去,就问为什么数据会这样,他们辗转到成都的运营部告诉我们说都是代驾的人开车回去,他们的车五毛钱一分钟,一小时也就30块,比打车便宜多了,所以它其实是在部分地替代那些城市中晚上需要公共交通服务的这群人的需求,所以其实这么看来的话,对于城市晚上的公共交通布局还是很有必要去做研究的。

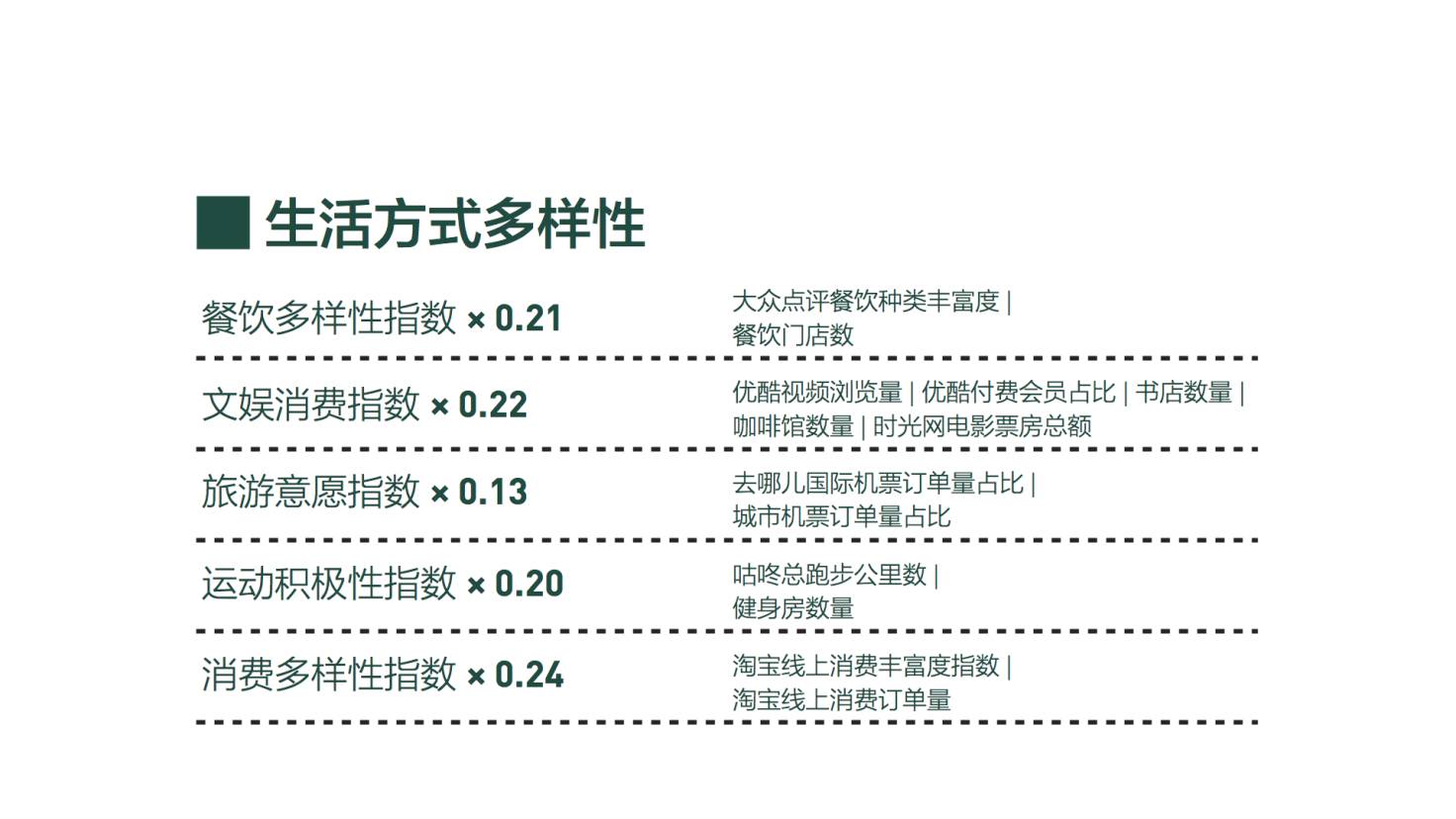

第四部分是生活方式多样性,都是吃喝玩乐的数据。它的起头是我们最开始接触互联网数据的时候,我们想去知道在北京你想吃任何的菜都非常正宗,但如果回到自己的老家,过年过节没有地方去,找不到很多有趣的生活的点,所以其实大城市很多吸引人的点就在于它们提供的资源的丰富性,那么这个就是我们想去研究的多样性。最开始我们就用了餐厅多样性来做这个实践,城市对餐饮的包容度一定程度上反映了它们对外来人、对年轻人、对所有外来文化的包容度。这个指数几年做下来发现四川一带会有点弱,但在沿海地区它的数字会比较好。

在里边我们还看了很多不是用多样性算法算的数据,比如咖啡馆、书店、视频、电影、出国旅游的意愿、运动的——不光是跑步的距离,还有城市里健身房的供应,在消费里边我们也用线上数据做了一个多样性,不过更像消费成熟度的数据。

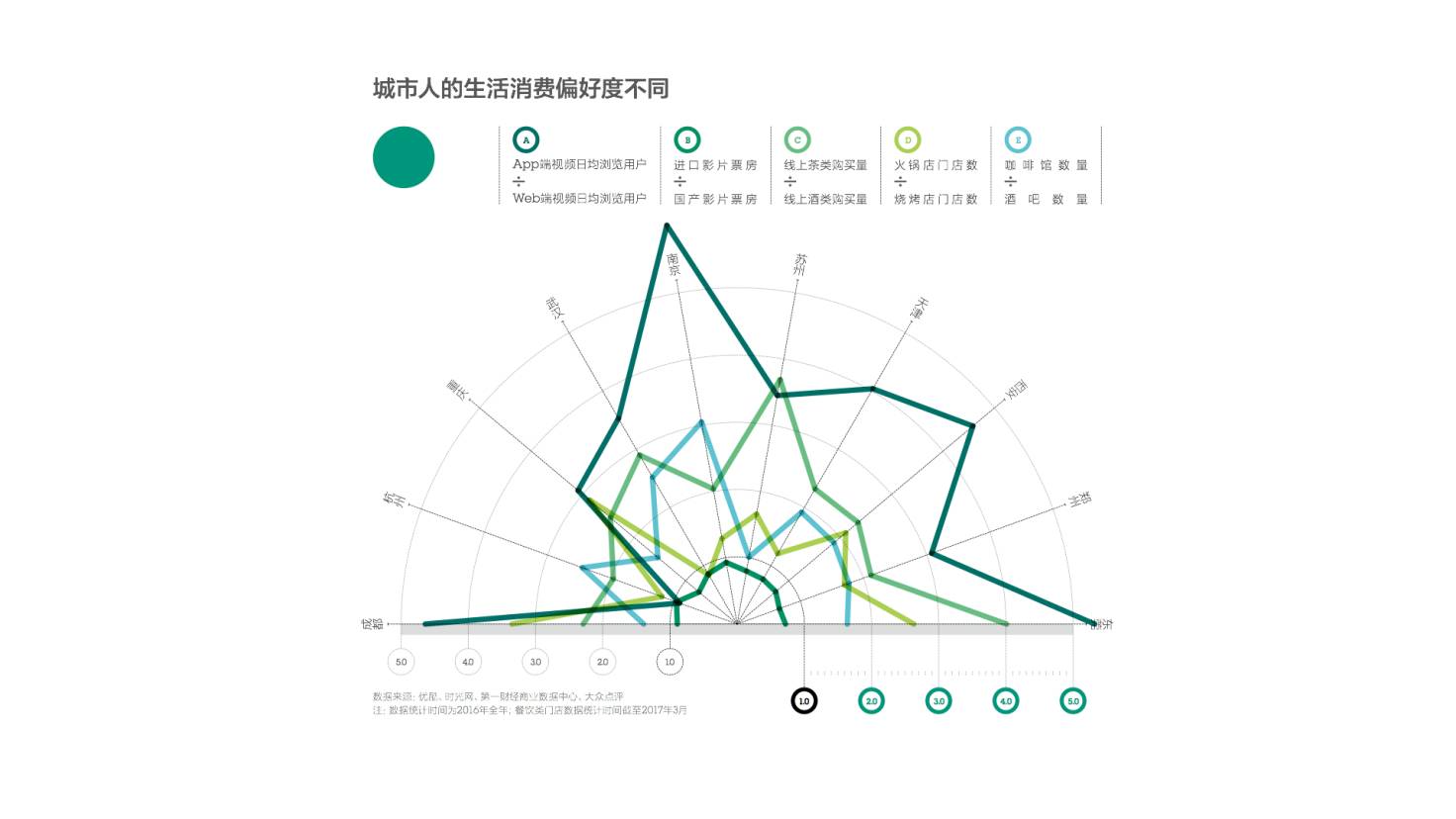

这里边我们拉了一些好玩的,对应着的数据去看不同城市的特征,比方说最深的那根绿色的线是城市里的人更喜欢在app上看视频还是在网页端看视频,南京就冒出来了,在app上量偏好明显的城市。还有茶和酒的消费、进口片和国产片的消费,这些量我们可以看到是说城市都有自己一定的偏好性,当你需要去研究某个特定的城市的时候,可以从它线上数据的表现去研究到城市中的部分性格表达,或者活力所在的地方。

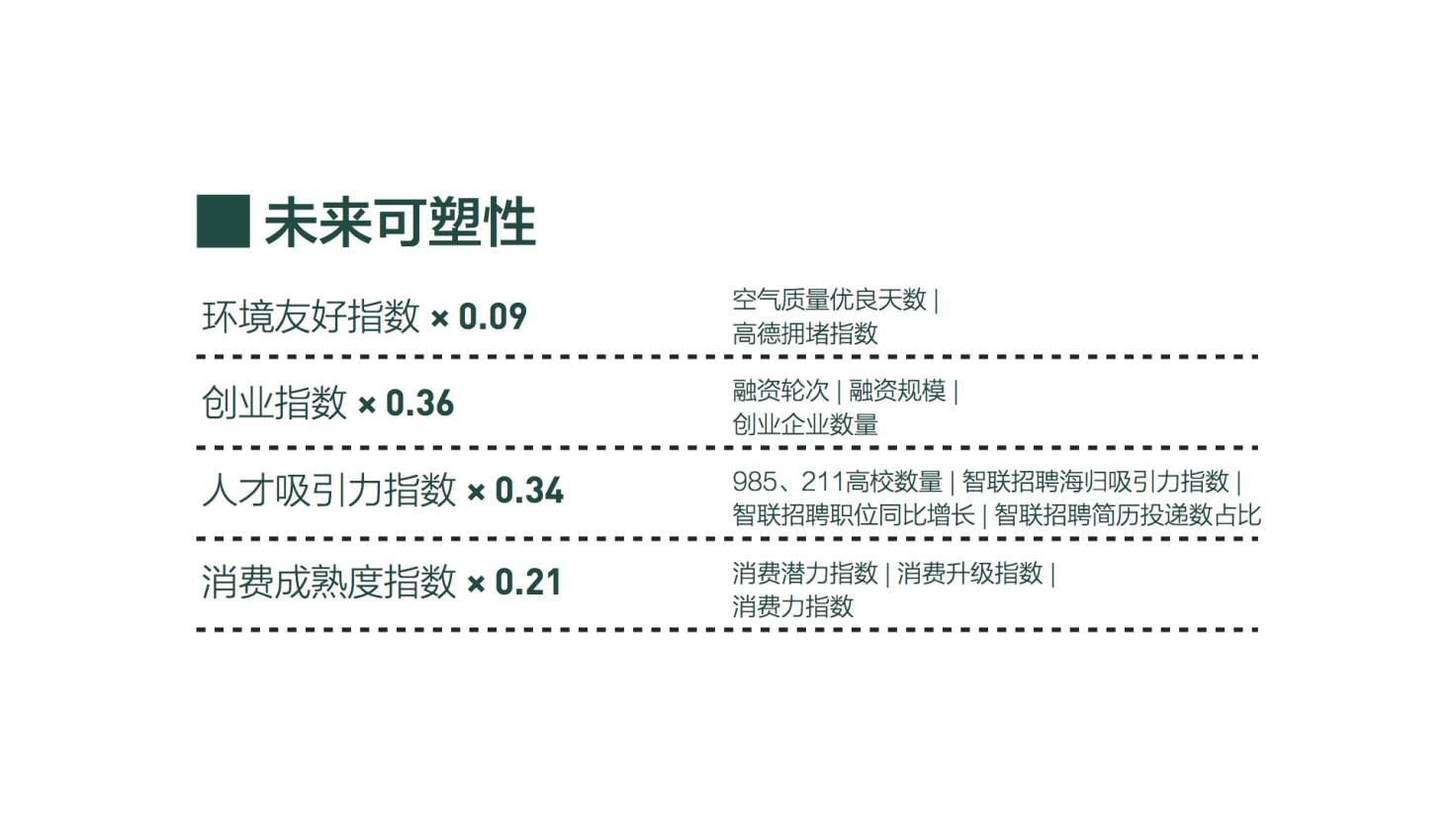

最后是大家很关心的指数,是未来可塑性。这里边我们方方面面都想到了,比如环境上会考虑交通和空气——很多人会问我们房价的数据,但我们放不上去,因为不知道要怎么判断房价高低意味着的好坏,在大城市无数人还在涌入,这个需求量一定会把房价拉到很高,当然对很多人来说很难承受,但如果你去一个死气沉沉的小城市房价不动,生活便宜但会很无聊,所以就没法判断好坏了。

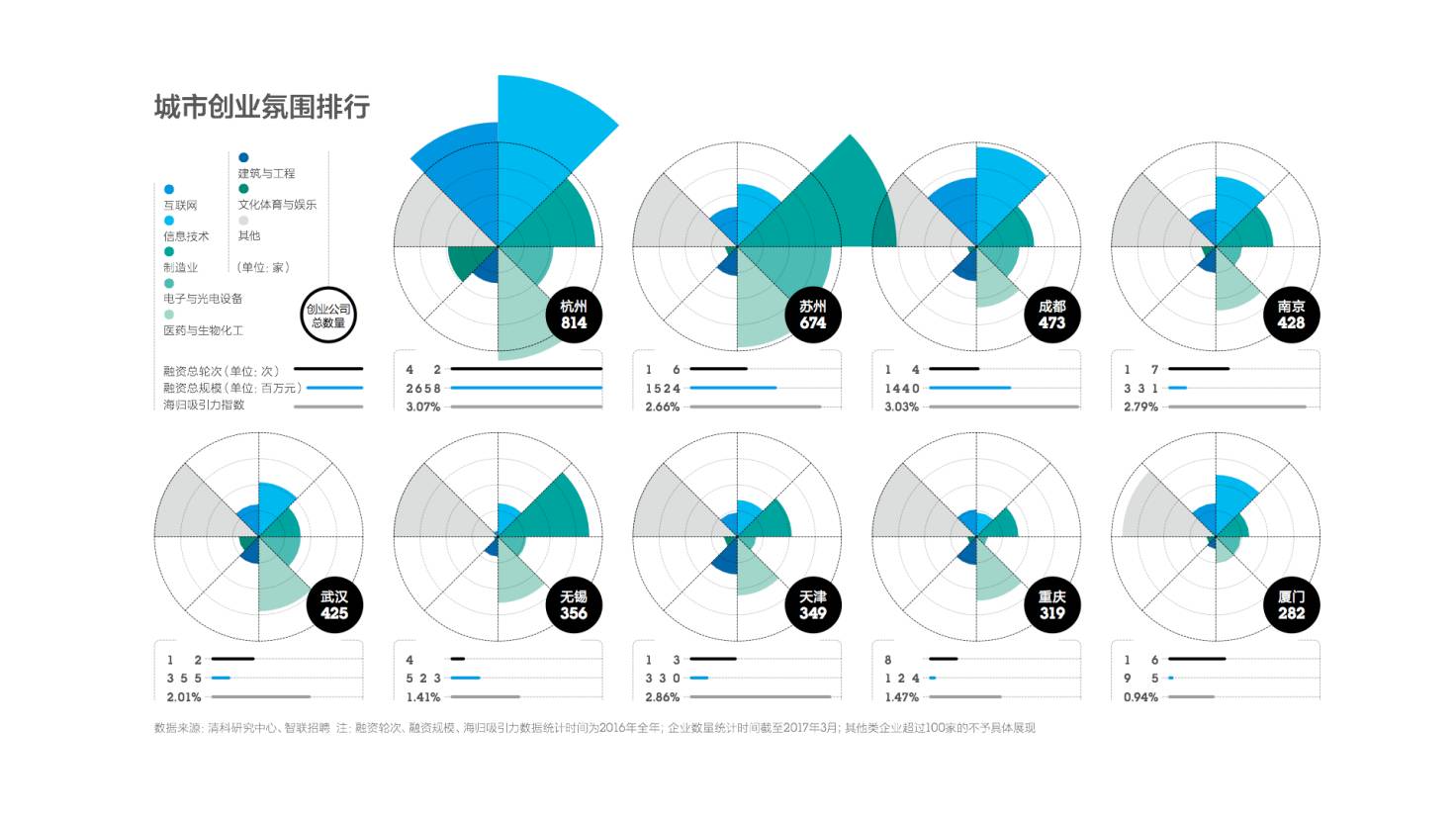

然后是创业和人才吸引力,这次我们的权重是请了专家来打分的,包括中规院的杨院长和郑院长都在我们的专家委员会中,他们都提出创业和人才的吸引力必须作为非常重要的指标放在未来可塑性里。我们在创业里边可以很明显看到,杭州,它的创业不仅是量大,而且在创业领域的分布上很均衡,在每个领域都有不少公司。比较有特点的是苏州,我们在参与天津2049的项目的时候发现,苏州传统优势的制造业中创业的项目依然很多,它可能是升级,也可能是新的想法的涌入,我们在讨论天津的时候就很想比较,这两个城市传统的产业结构是很像的,但能够孕育出来的创业文化还挺不一样。这也是我们初步研究之后还想进一步深入去看中国城市还有哪些可以去挖掘出来的点。

人才吸引力里边除了高校学生数,还有社会招聘的一些热度情况。还有是我们用了京东的一些数据做了消费成熟度的指标。

现在我们再去看我们这个指标框架的时候,应该是建立在这样的一个价值观之上的:城市的繁荣一定是由城市本身的商业魅力带来的,同时一个城市的好坏应该是由城市是不是能够吸引到足够多的人进入或者留在这个城市决定的。所以我们会把城市中所有跟这两个指标相关的都放到这个框架下去统起来,去看我们的城市应该往哪个方向走,或者目前走到了什么方向。

最后放一下所有今年新一线城市在这五个维度上的总结,可以看到有些城市是均衡型发展——这五个维度有它们并列的地方,但又不像传统的指标是非常整齐的并列。你可以看到是有偏的,长三角的杭州、南京和苏州在枢纽性上都有偏弱,因为在这个城市群中大家都太均衡了,枢纽性相对于成都武汉重庆都会弱,但因为其它方向都很不错,所以并没有太大地拉低整体水平。但到后面的城市都还有自己可以向上突破的地方。我们也是希望可以给到这些城市建议。

规划问道

规划问道