原文始发于微信公众号( 美术遗产 ):学术文摘丨宣化辽墓与阁院寺:密教仪轨影响下的符号体系和神圣空间(下)

《美术研究》2018年第6期

宣化辽墓与阁院寺

密教仪轨影响下的符号体系和神圣空间

(下)

陈 捷 张 昕

4. 阁院寺门窗与法器:合坛护摩仪轨的多样化表达

阁院寺位于今河北涞源县城内。涞源古称飞狐,地处五台山与小五台山之间,深受以文殊信仰为核心的佛教文化影响。据寺内现存天庆四年(1114)铁钟铭文记载,阁院寺旧称阁子院。依唐辽以来寺内多立佛阁的传统,彼时此寺可能建有重阁,其名恐由此而来。

4.1. 文殊殿神圣空间的构成特征

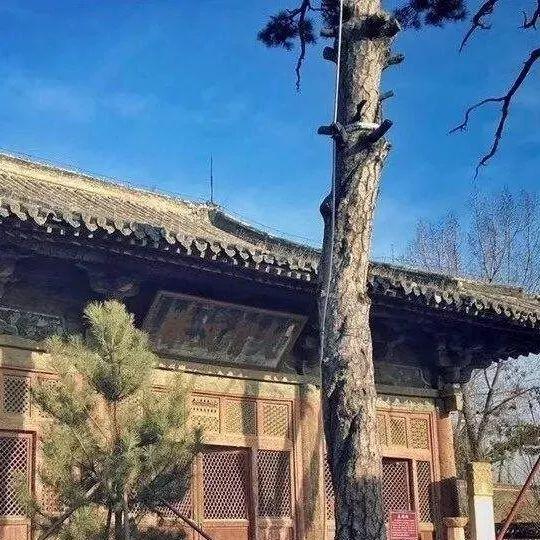

阁院寺建筑群坐北朝南,中轴线上的文殊殿为辽构,歇山顶,三间六椽,斗栱五铺作,平面近正方形。殿内造像与陈设现已无存,壁画亦被覆盖,正面门窗尚存部分辽末原物。 32 其中当心间中央横披和西次间东端格子门木雕精致,内含悉昙体梵字及系列法器图像。东西次间两端横披则将梵字略去,仅保留法器图像(图6)。

图6/阁院寺文殊殿正面门窗全貌

通过解读可知,木雕图像体系化特征明显,以中央横披为核心,重点表达了合坛护摩法。此法与准提仪轨密切相关,以加持、净化为目的。东西次间横披的法器图像则体现了于周边护持的意向。文殊殿始建时应仅于中央设佛坛,四周贯通无碍。 33 其神圣空间的构建与大安三棺相仿,采用偶像+容器+陀罗尼的模式,通过居中安置的主尊,东、西、北环绕的壁画,以及南向门窗的木雕,在一个方形平面内构建出以文殊菩萨为核心的曼荼罗。

与此类似,同涞源毗邻的易县城内原有辽末兴建之开元寺,寺内毗卢殿、观音殿平面亦近于正方形。两殿均在中央设佛坛,周匝贯通,很可能同样表达了曼荼罗的意向。 34 开元寺观音殿横披木雕与阁院寺文殊殿颇有相近之处,当亦为密教影响下的产物。 35

4.2. 当心间横披:合坛护摩的集中体现

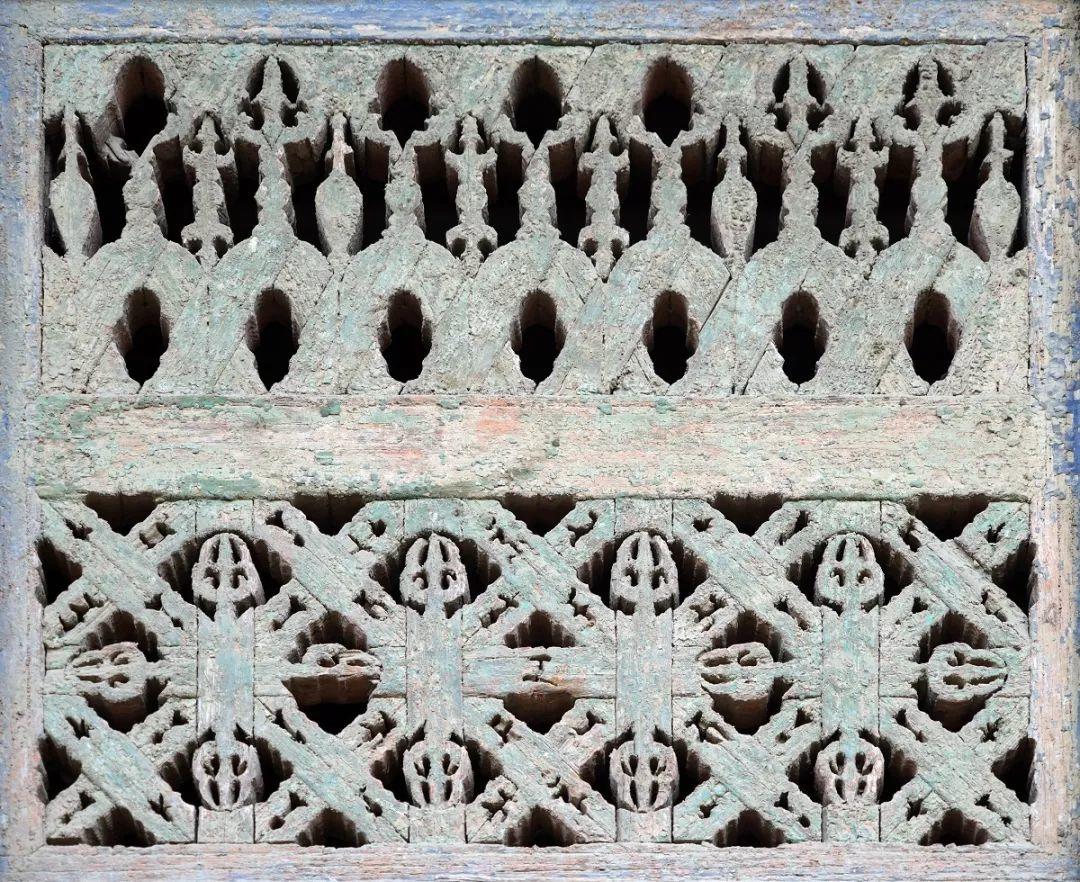

文殊殿横披每间各五扇,保存较为完整。各间格眼造型均中央繁复而两侧趋简,且刻意突出了当心间的地位。东西次间两端均为四交八斜格子(东次间西侧四斜毬纹格子恐系后配),内侧两扇为挑白四斜毬纹,中央为挑白簇六毬纹龟背。当心间横披最为复杂,两端为挑白簇六毬纹,内侧两扇为挑白簇六毬纹龟背。中央为横披的核心所在,分作上下两部分,彼此相对独立。

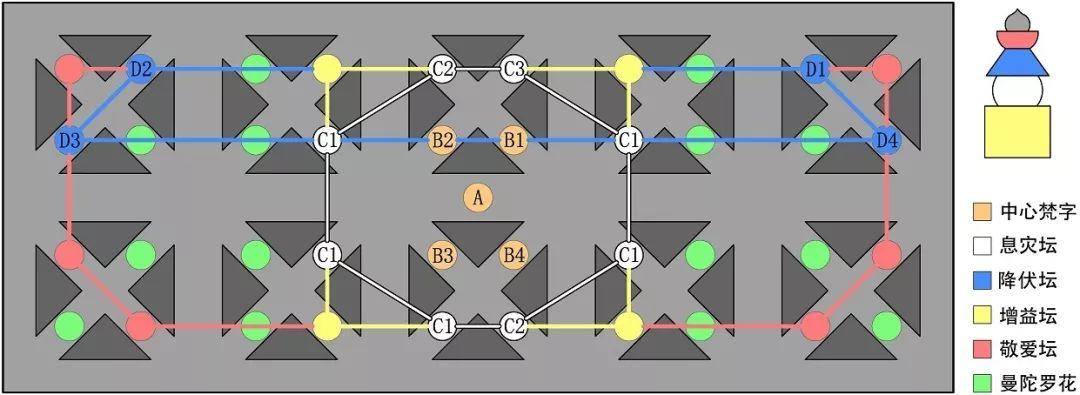

中央横披上部以相互穿插的七柄金刚铃为主干,铃柄间交替设置三股杵与净瓶。金刚铃含惊觉诸尊之意,七柄之数可能与下八里墓群七瓣莲花一样,源自七俱胝佛母,而三股杵与净瓶亦与此尊相关。横披下部以相互穿插的4组羯磨杵为主干,外围以雕刻梵字、曼陀罗花和金刚橛眼的条桱作八边形环绕。条桱之上共有17个梵字,以中央一字为核心,配合外围梵字和橛眼,通过文字和图像两种方式,将息灾、降伏、增益、敬爱四坛结合起来,成为合坛护摩仪轨的集中体现(图7、8)。 36 而羯磨杵的数量,亦与四坛形成了呼应。

图7/文殊殿当心间中央横披全貌

图8/文殊殿当心间横披合坛图像分析

就中部梵字而言,中央梵字A啰(ra)与大安三棺㘕字(raṃ)相仿,强调了对信徒与场所的加持和净化,由此也显示出二者的联系。此字同焚烧相关,作为核心梵字亦提示了护摩法的引入。其周边四字B1-B4(ku/ṛ/jha/nṛ)可能源于地水火风四大之尾音(bhūmika-vāri-tejo-anila),与四坛之形状相呼应,且与四大之形象(参见五轮塔造型)有所关联。此处未取通行的四大种子字(a/va/ra/ha),可能意在突出四坛嵌套之法,并与中央梵字加以区分。

就四坛而言,两坛通过梵字的围合来体现。其一设在中心梵字外围,以8字组成八边形,呈现出圆形息灾坛的意向,从而与强调息灾法的大安三棺联系起来。C1(bha)可能源自息灾之尾音(śaṃbhu);C2(hūṃ)为常用尾字;C3似为重复符号,其所处位置恰与四大起始之B1相对应。由8字的分布推测,C3意在提示C1-C2的重复,由此构成了环形往复的序列,使其息灾功德永无止息。其二设在上方两侧,以4字组成梯形,呈现出三角形降伏坛的意向。在准提仪轨中,行降伏法时观想的梵字为啰(ra),恰与中央梵字一致。D1-D4(śā/te/ku/ru)四字可能与文殊菩萨及破宿曜真言相关,阁院寺铁钟铭文即包含此梵文真言(结尾为ṣāṃtika……kuru)。

横披条桱表面除梵字外,还有一系列近于星形的孔洞,颇似修法时以金刚橛钉于护摩坛隅角、作结界护身时所留的橛眼。以此为线索,即可看出由橛眼围合的两坛。其一在八边形外部四角,呈现出方形增益坛的意向(此四橛眼外侧各有一十字形刻痕,为他处橛眼所无,当意在同敬爱坛进行区分)。其二沿横披边缘而设,呈现出半月形敬爱坛的意向。除上述元素外,条桱空白处均以花卉填补,其造型与供养常用的曼陀罗花相近。

4.3. 格子门与铁钟铭文的净化主题

与较为完整的横披相比,文殊殿格子门仅西次间东端格眼保存较好,但其下部亦经后期修补,损失了部分内容。此处格眼与中央横披遥相呼应,均取三交六斜做法,所涉图像亦颇为相近。5条竖向条桱可能意在体现五大概念,其间穿插木雕梵字及铃、瓶、花图像。与之相交的斜45度条桱间,则遍铺独股杵(图9)。

图9/文殊殿西次间格子门现状及分析

作为核心元素的梵字共11字(现存10字),分内外两重设置。中央梵字E(oṃ)与大安三棺东斜面的起始梵字相同,仍起加持作用。其两侧条桱所刻内部4字均为F(taṃ),可能为多罗观音种子字。外部6字G1-G2(nṛ/lo)部分重复,可能源自多罗观音之三昧耶形,即青莲花(nīlotpala)之字首。唐一行《大毗卢遮那成佛经疏》有“多罗是眼义,青莲华是净无垢义”。综合来看,此处可能通过梵文构建了一处与多罗观音相关的曼荼罗,并突出了清净无垢的主题。参考横披的周密设置可以推测,格子门初建时应有一套整体性构思,很可能存在以曼荼罗为核心,完备而繁复的空间意义表达。

条桱雕饰的法器图像中,除规则排列的独股杵外,金刚铃尺寸缩小,其柄亦由三股转为独股。净瓶造型与横披接近,主体设在格眼中央,以6瓶围合成与瓶身形象相仿的六边形。此处净瓶当与横披呼应,以三昧耶形提示了准提观音的概念。净瓶上方5铃同样围合成与铃身形象相仿的梯形,其下方图像残缺不全,布局待考。值得注意的是,六边形和梯形中央分设铃、瓶一件,形成瓶中有铃、铃中有瓶之像,恰如因陀罗网之“互相现影,影复现影,而无穷尽”。 37 至于曼荼罗花,仍填补于各条桱的空白部分。

阁院寺铁钟作为寺内法器,其铭文设计虽不及门窗完备,但亦呈现出一定的体系化特征,以及与小木作雕饰的联系。该钟铭文所涉真言多数亦见于《心要集》,表达了显密交融的思想。 38 核心助缘人“持密教五戒周全,西南面安抚使耶律善”之称,再次凸显了密教在贵族阶层中的影响力。铭文以钟体下部的眼、耳、鼻、舌、身、意六陀罗尼自在王佛名号为基础,与净法界真言相匹配,点明了清净无染的主题。六佛名号强调了六识之自性清净, 39 乃全钟的核心控制要素。其位置与钟之六耳相适应,自东向起始,按梵字书写格式逆时针排列,与横披梵字的组织相近,均呈现出曼荼罗的意向。净法界真言则以梵、汉两种文字,重复出现在钟体上下两部分。

4.4. 影覆与数字:宗教仪轨的多样化表达

在文殊殿内,设计者除通过门窗木雕直接表意外,还以多种手段对宗教仪轨予以呈现,充分显示出其巧妙构思。首先是影覆概念的物化表达。与前述陀罗尼棺以覆盖形式完成意向性的“影覆”不同,当文殊殿南向的门窗沐浴在阳光之下,其镂空木雕的落影便会投射到殿内,将信众笼罩在尘影交错的神圣空间中,使其籍此获益,从而完美呈现了“尘沾影覆”的概念。对当心间横披四坛而言,影覆概念的表达则更为复杂。如前所述,文殊殿内佛坛居中,周匝可环绕通行。依《心要集》记载,作息灾法和降伏法时,行者需分别面对北、南两向。作增益、敬爱两法时,则需分别面对东、西两向。当阳光充盈,门窗投影覆盖殿内之时,步入其中,面北参礼的信众恰如居于息灾坛中。待其右绕瞻礼时,则如身处敬爱、增益二坛。信众参礼完毕,面南步出殿门时,则又似处于降伏坛内。设计者由此巧妙的将修法仪轨、建筑空间布局、信众参礼行为结合起来,通过影覆概念的物化表达,将人与物、时间与空间,现实与想象融为一体,构建起一处亦真亦幻的修法场所。此种门顶设坛用以加持的做法对后世亦有影响,明清时期藏传佛教建筑中流行的佛顶无垢心咒即为一例。此咒多书写或雕刻于门楣之上,于咒下穿行即可受到加持。

其次是表意数字的运用。设计者通过梵字及法器的数量和造型,体现出一系列宗教含义。其一,当心间横披以一字居中,外围环绕16字。16在密教中表圆满无尽之意,且与曼荼罗造型密切相关。 40 格子门仍以一字居中,外围则环绕10字,10为华严信仰中的圆满之数。 41 同时,格子门所雕独股杵每列均为16柄。由此,显密二宗均得以体现,而16之数同时出现于两处,无疑凸显了密教的地位。其二,当心间横披通过梵字的使用及数量的区别,点明了各坛重要性的差异。8字构成的息灾坛居于首位,4字构成的降伏坛次之,其余两坛则不用梵字,由此也与大安三棺的意义表述形成了呼应。

最后是曼荼罗意向的表达。文殊殿中央横披内,羯磨杵外围条桱和息灾坛的八边形构图亦见于同期建筑和墓葬,当为对曼荼罗的模拟。格子门六边形元素的出现,同样与阁院寺铁钟的六耳造型及六佛引出的六识等概念相呼应。同时,亦与下八里墓群的六瓣莲花造型相关联。

5. 结语

宣化辽墓与阁院寺中,源于密教仪轨的符号体系影响深远。而观想与影覆概念的引入,则进一步丰富了空间构成模式,在差异显著的建筑中,实现了具有同构性的神圣空间构建。然而在同构性背后,二者空间意义的呈现状态却大相径庭,这主要源自使用者身份所导致的差异化处理。

地上殿宇中信众川流不息,看似活跃生动,却以沉寂的被动接受为特征。密法仪轨无需信众的理解与趋就,仅通过影覆手法,在尘影交错之间,悄然惠及众生。观想于此仅暗含于木雕所表达的修持仪轨中,亦不需信众予以践行。 42 地下墓室中逝者长眠于斯,貌似寂灭停顿,但使用者的主人身份,却使此间充满了积极主动的符号使用,实现了更为复杂丰富的空间意义表达。除旧有生活场景外,想象中逝者的修持行为,构成了以观想为核心,虚拟化的视觉活动及场所建构,形成了神圣空间的二重嵌套格局。但逝者本质上仍为信众,故而影覆作为功能强化的手段,仍通过陀罗尼棺予以呈现。

本文所涉各类符号,均有单独使用的案例,并非必然形成匹配关系。由此文中所涉基于观想、影覆、准提仪轨等概念组合的神圣空间构建,特别是二重嵌套模式便呈现出一定的特殊性。但另一方面,此类现象亦展示了辽末流行信仰为社会文化和营造活动注入的新鲜活力与变化,以及同既有信仰和习俗的博弈与融合,由此也具有宏观背景下的普遍意义。

值得注意的是,在辽末燕云地区,《心要集》展现出对流行信仰强大的塑造力和突出的影响力。这固然得益于作者的个人背景,但更多则源自其理论的通俗性和自洽性,特别是相关仪轨的实用性和便利性。至于具体内容的真实性和严谨性,与是否流行并不构成必然联系。这种现象提醒我们,在专注经典的同时,还应充分关注与时人信仰密切关联的世俗化、流行性文献,以便更加准确的把握彼时的艺术特点和技术特征、更为深入的理解特定时期的文化现象与营造活动。

特别感谢河北博物院副研究员郝建文先生、涞源县文物保管所所长安志敏先生在调研中的大力协助。本文为国家自然科学基金资助项目(批准号:51008004)。

全文完,图片均由作者提供。

陈捷,中央美术学院人文学院文化遗产学系系主任、副教授;张昕,北京工业大学北京市历史建筑保护工程技术研究中心副教授。

注释:

32 莫宗江:《涞源阁院寺文殊殿》,《建筑史论文集》1979年第2期;徐怡涛:《河北涞源阁院寺文殊殿建筑年代鉴别研究》,《建筑史论文集》2002年第2期;刘翔宇、丁垚:《阁院寺文殊殿正面的门窗》,《建筑师》2015年第4期。

33 1960年代殿内骑狮文殊居中,东西两侧尚存疑为明代补塑罗汉。后期造像被毁,清理罗汉神坛时发现被其覆压的原始地面。此处铺砖磨损明显,表明彼时僧俗人等曾频繁通行。见冯秉其、申天:《新发现的辽代建筑——涞源阁院寺文殊殿》,《文物》1960年第Z1期。王宏印:《阁院寺文殊殿壁画复盖考》,《文物春秋》1995年第3期。

34 开元寺观音殿两山塑有十八罗汉像,村田治郎指其为后补。对照文殊殿情况,此说应可成立。参见刘敦桢:《河北省西部古建筑调查纪略》,《中国营造学社汇刊:第5卷》1935年第4期;村田治郎, 中国建筑史丛考 (仏寺仏塔篇), 東京: 中央公論美術出版, 1988, p.112-129;王蕊佳:《河北易县开元寺研究》,天津大学2010届硕士学位论文。

35 辽金时期当存在较多类似做法。除前述实例外,朔州崇福寺弥陀殿金代门窗可能为密教含义弱化后的产物。其雕饰已无梵字,但东次间、西梢间小边扇仍可见铃、花、瓶、杵形象。东西次间、梢间门窗等处则留有变形明显的铃、杵、橛眼等符号。

36 合坛护摩法见善无畏译《尊胜佛顶修瑜伽法轨仪》及《心要集》,常见者为各坛分置的合坛做法。同时,亦有四坛嵌套的合坛做法,阁院寺即属此类。

37 唐澄观《大方广佛华严经疏》。

38 前期成果见梁松涛、王路璐:《河北涞源阁院寺辽代“飞狐大钟”铭文考》,《北方文物》2015年第1期。另见张少:《辽代飞狐县阁子院新考》,《观看之道:王逊美术史论坛暨中央美术学院第一届博士后论坛论文集》,2016年,第311-339页。张少于此文中首次提出阁院寺门窗的影覆概念,对本文启发良多。惜斯人已逝,愿少兄安息。

39 辽觉苑:《大日经义释演密钞》,卍续藏经:第37册,新文丰出版公司,1995年,第202页。

40 唐不空译《金刚顶瑜伽三十七尊出生义》有:“厥有河沙尘滴数量,今举十六住焉,亦尘数之义不出于是矣”。唐一行《大毗卢遮那成佛经疏》有:“内心妙白莲者,……如是十六法,一一皆等法界”。

41 唐法藏《华严一乘教义分齐章》、澄观《新译华严经七处九会颂释章》均提及:“华严经中立十数为则,以显无尽义”。

42 此处以外来参礼者为关注重点,不涉及僧众在殿内的观想与修法活动。

相关链接:

美术遗产

规划问道

规划问道