由中国民族建筑研究会、北京光华设计发展基金会主办,北京乡村文化保护与发展志愿者协会、北京筑梦乡村城乡社区公益服务中心等参与协办的“匠意乡愁,镌刻文明——首届寻访民间建筑工匠”系列活动已正式开始,组委会也陆续收到一些优秀稿件,我们将通过不同平台择机选发部分稿件,也欢迎大家持续关注,分享给身边的朋友,积极投稿哦!积极投稿哦!截稿日期5月20日。(活动详情,请点击【感动】民间工匠大赛延长报名中)

今天继续推送福建省作家协会会员、土楼文学院院长胡赛标老师的文章《寻访客家土楼营造技艺大师徐松生》(下)。

笔者跟随徐松生先生考察他16岁建的第一座土楼——安塘村红阳楼

笔者跟随徐松生先生考察他16岁建的第一座土楼——安塘村红阳楼

4

修复中翰第 名响海外

2007年8月,大力发展文化旅游产业的大埔县,再次邀请徐松生前往维修李光耀祖居——中翰第。中翰第,位于大埔县高陂镇党溪村,属“下山虎”式客家民居建筑,是新加坡首任总理李光耀的曾祖父李沐文,于1884年建造的。李沐文1864年到新加坡谋生,后发迹成为巨商,回乡建造了“中翰第”。李光耀的父亲李进坤在新加坡壳牌石油公司任职,后开钟表行。李光耀长子李显龙现任新加坡总理。“中翰第”占地230平方米,砖瓦结构平房,进门是天井,天井进去是中厅,中厅两侧各有一间大房,天井两侧又有俗称“伸手”的小房和大房相接。

由于年久失修,“中翰第”一度成为危房:瓦面破漏,柱断梁蛀,檩椽腐朽,墙表剥落,屋脊下沉。大埔县政府决定投入200多万元对中翰第及其周边配套设施进行整体的修建,徐松生带领施工队采用传统的建筑工艺,按照修旧如旧的原则,能留则留,该拆则换的方法维修,相继更换腐朽的柱梁檩椽,重塑屋脊瓦头,绘制山墙彩画,铺排残破瓦面,修复排水沟槽……期间,广东省委组织部副部长罗东凯、大埔县委书记丘小宏、县长李钢亲临修复现场察看检查,对维修工艺深表满意。2008年9月底,修葺一新的“中翰第”,以黄墙灰瓦、飞檐花窗、黛脊彩墙、典雅古朴的姿态展现在世人面前。现在,中翰第开辟为“李光耀事迹展览馆”,展览馆分四部分介绍了李光耀从幼年到青年的成长过程,以及领导新加坡成为“亚洲四小龙”的事迹。中厅墙壁还挂有李光耀家族世系图、家庭生活照。如今中翰第游人如织。

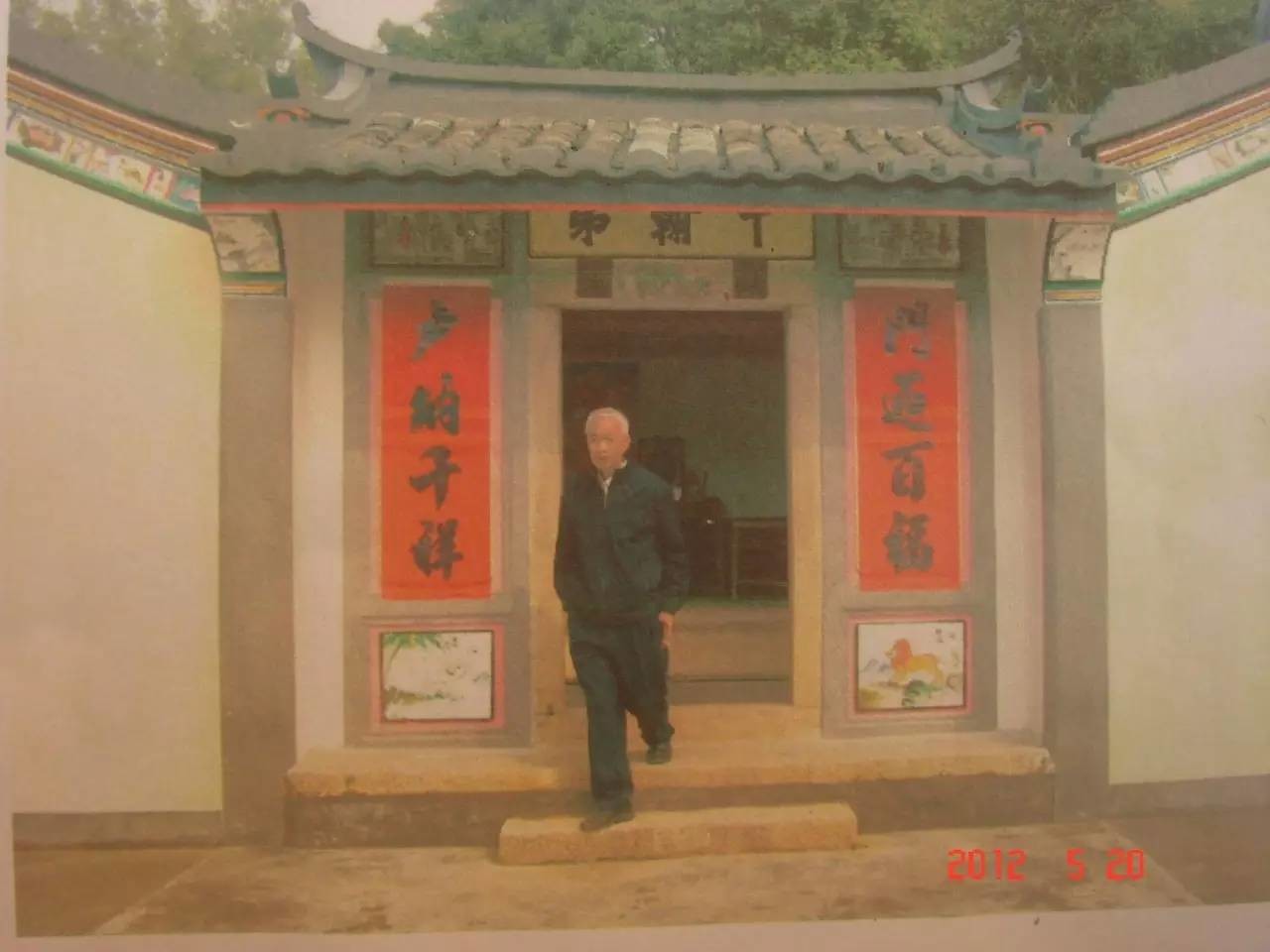

徐松生先生在修复后的李光耀祖居中翰第

徐松生先生在修复后的李光耀祖居中翰第

5

妙答建筑专家 见解非凡

2011年10月31日,“2011客家土楼论坛”第7次特别会议在福建土楼永定景区游客服务中心举行。论坛由美国西维吉尼亚大学复合材料及可持续发展研究中心、厦门大学建筑和土木工程学院、国际客家土楼联盟共同主办,由龙岩市政府、永定县政府协办。美国西维吉尼亚大学复合材料研究中心教授梁瑞凤博士、英国夯土建筑协会主席杰匡博士、北美夯土建筑协会主席Bly Windstorm、前美国国家基金委工程学部主任张克平博士、加拿大多伦多华人协会主任罗金生博士、澳大利亚当代夯土建筑专家Daniela Ciancio教授、日本东京艺术大学教授Katayama、日本一级建筑设计师Minoru Ueda、美国历史频道“历史造就未来·客家土楼”影片导演查德等40多位国内外专家学者参加了论坛。论坛的前六次会议在厦门大学举行。第7次特别会议期间,与会专家学者除观看了美国历史频道“历史造就未来·客家土楼”影片、实地参观振成楼与承启楼外,还安排了一项重要环节:与客家土楼营造技艺传承人物徐松生进行问答式对话互动,以进一步了解土楼的营造技艺与建筑材料、土楼文化内涵等。

在这次国际性的土楼论坛上,面对40多位建筑专家的睽睽注视,徐松生脸上显露出一丝拘谨,那是因为他突然接到通知参会。他不知道专家们会提出什么问题,但他很快从容面对20多个不同角度的提问,作出了自己独到的思考与回答,不时显现出非凡独特的见解。

比如,一位留着花白胡子的外国专家提出尖锐的问题:“徐先生,土楼的夯墙,在泥土中有掺入红糖、石灰、糯米饭,是这样吗?”徐松生瞟了他一眼,温和地答道:“对于红糖、糯米饭、石灰和生土搅拌形成土楼用土的说法,我这么多年经验中没有用过,也没看过用红糖、糯米饭之类作为土楼建材。不过,在灶台、烟囱这些小型建筑里倒是用过,可以增加黏性。”只见这位白胡子老人不经意地点了点头。接着,一位安徽教授盯着他发问:“北方也有土楼,您认为客家土楼的建筑技术与北方有关系吗?”徐松生回答说:“我对北方的土楼建筑没有研究过,但客家人是从中原迁移来的,我想客家土楼的建造技术与它有传承更有发展的关系。”“徐先生,请问土楼的寿命有多少年?”一位金发碧眼的女建筑师拿着笔问。徐松生愣了一下,这个问题有点出乎意外。他想了想说:“土楼的墙体如果采用1泥2灰3沙的“三合土”夯筑,强度可以达到100(C10),它可以抗水,我想土楼屹立千年是可以的。”他还举了广东大埔茶阳镇街道民居为例,说明经常受洪水浸泡的三合土墙体强度很大……

有媒体记者或文化专家向徐松生提出一些看似“刁钻”的问题。比如,有文化专家提问:“许多人认为土楼由方变圆的原因是圆楼更通风采光,更符合客家人追求团团圆圆的观念,您认为是这样吗?”徐松生答道:“我认为最初的起因是:为了避‘窠煞’才建圆楼,客家人讲究风水。”又如,有个记者提出疑惑:“土楼有冬暖夏凉、防震防盗等许多优点,为什么现在都建洋房不建土楼?”这是个很棘手的问题,也是各有所长的问题。但徐松生内心深处仍然回响着土楼余韵,他说:“土楼冬暖夏凉,通风和采光都很好;住在土楼里,有事情大家相互帮忙;孩子孝不孝,会有口碑,好的学习,坏的批评,起到教育约束的作用。”面对土楼怕水、私密性差的局限,他认为通过扬长避短的技术改进是可以完善土楼建筑的。

2011年9月徐松生先生在初溪观景台接受中国新闻社记者采访

6

担心技艺失传 希望出书

2002年徐松生维修广东省大埔县省级文保单位花萼楼后,几乎没再承接到与土楼有关的建筑工程。徐松生很担心这门技艺会失传:“像我们这样的人不多了,年龄也都大了,土楼的工作目前只剩下修修补补,我怕土楼营造技艺再过几年就要销声匿迹了。”他很想出一本专门介绍土楼营造技艺的书,辅以实例记载下这些独特的技艺流程:“选址上,要结合风水坐向、生产生活等实际需要,综合考虑确定具体方位;设计上,根据地形不同,窠凹则圆,坪大则方,坪长则扁,做到大小高低各有风格;材料上,要相当讲究,主要是石料、沙质黄土、黏土、杉木、青瓦等,均取自当地……

比如:建筑土楼的主要材料是黄土和杉木,黄土取自山坡,不存在破坏耕地的问题,旧楼拆除重建旧料还可重复使用;墙体厚达1.5米左右,热天可防酷暑进入,冬天可隔冷风侵袭,厚土还能调节楼内温度,吸收或释放水分,楼内形成冬暖夏凉的小气候,人居感受非常舒适;独特的结构能均匀传递各类荷载,加之土墙内部埋有竹片、木条等水平拉结性“筋骨”,即便因暂时受力过大而产生裂缝,整体结构并无危险;土楼大多用大小不一的卵石筑基,石基上夯筑土墙,墙顶设出挑2.5米左右的大屋檐,以确保雨水甩出墙外……徐松生说,这样建造的土楼融艺术性、经济性、环保性、坚固性、安全性、舒适性等性能于一体。当他听说永定土楼2008年申报世界文化遗产成功时,看到那些曾流血洒汗的方圆土楼巍然屹立于山野乡村,那种特殊而微妙的自豪感不是一般人能体会的。

有一次,他看见一个讲述土楼“三合土”的电视宣传片,一个讲述人对记者说:泥水师傅每天只能做“三合土”10斤。他觉得这种说法不可思议,错得很离谱。为了避免更多人以讹传讹,他在接受中央电视台《走遍中国·土楼春秋》(2011年10月)、中国新闻社“走转改活动”(2011年9月)、海峡卫视《客家人》(2011年12月)等媒体记者采访时,总是不厌其烦地讲述自己总结的土楼营造技艺关键技术,希望土楼营造技艺代代相传:

“按照地形设计方、扁、圆等不同形状,如较大的平地设计方形、长条的平地设计椭圆形、周围窠凹的设计为圆形。”土楼方、圆、扁的划分是民间艺人的通俗分法。

徐松生说,建地基首先要按设计图“放样”。放样时因地而异,土高则宽,土矮则窄;先放外墙,后放内墙(子墙)。待基槽挖好后,再砌基础。基础用山石、块石、卵石干砌垒成。“砌石脚”是一门硬技术,特别是圆楼石脚很难垒砌,因为不能挂线施工,全凭师傅们的目测和经验、技艺来完成。因砌技不过关,石脚开裂而墙体倒塌的事屡见不鲜。组砌的关键是:因石而用,长短拉砌,大小错砌,缝隙填满,丁头平稳。他强调说,砌石脚是最容易失传的技艺,因为现在都用钢筋水泥,不少新建筑师没有多少锻炼的机会。

接下来就是在石脚上夯筑,徐松生说,大抵是配上杉树枝、竹片作墙骨牵拉,分层交错夯筑,在墙体之间丁字交叉处用丁字形木构件铆固。筑版规格基本限制为长2.5米,高0.36米。“这个长度能最大限度增加墙体拉力,高度适合施工者蹲下补墙。这个0.36米需要夯筑者分4次夯筑完成。逐次将加入的泥土夯实,每次夯实泥层9厘米。这能最大限度夯实墙体。而且,夯筑时的落点不能相同,才能保证均匀。”而土楼夯土的好坏有一个评判标准:“就是泥土要干湿度适中,手捏成团,抛出能散。”

“土墙不像砖墙,日照多的一面干得快,往往会向日照少的一面偏斜,如果死板地垂直整墙,墙干后会倾斜变形,因此墙往往要倾斜一些,让太阳晒上一段时间矫正过来,这完全靠经验判断,是最难把握的。”“日送墙”是许多建筑者没注意的技术细节,他打比方说“好比人站立时,左脚踩在岩石上,右脚踩在沙地上,在重力的作用下,右脚一边会慢慢低下去,人的姿势会倾斜一样”。他举例说:初溪集庆楼高12米,周围收分少则20厘米、多则60厘米,相差40厘米;据估算四楼有些墙倾斜得很厉害,达到30多度,就是“日送墙”造成的结果。

徐松生认为:土楼落成前两年不能装修,放置房梁的墙体要比立柱留高6厘米左右提前量,以便保证墙体缩水干燥后与立柱保持水平状态。

夯筑土墙的泥土,“田间腐殖质下面一层泥土最好,其次是山土。夯筑用土水分含量不能太高,含水量在18%左右最好,水分太高筑墙容易开裂,标准是“用手挖得起、捏得实、抛得散”。

徐松生说“土楼最大的缺点就是怕水,石脚要超出地面,屋檐瓦要超出‘挑’都是为了防水。”许多土楼无人居住后因屋瓦破碎导致雨水流下,两三年内倒塌是常见的事情。因此,防水防潮是土楼建筑与维护的重中之重。

从事土楼建筑近40年,作为这门秉承了闽西先民智慧结晶的独门技艺的传承人,他深感自己肩膀上的重量,曾经向他学习技艺的徒弟和工友已有几十人。近年来,在福建、广东土楼民居建造维修中,他毫无保留地把技术传授给大家,做到口传心授,世代传承。为了使这项技艺能传承下去,徐松生有意把土楼营造技艺传给从事建筑业的大儿子徐荣春,把儿子送到厦门大学学习了一年的土木工程,他期望能用现代科技语言来解读土楼营造技艺。

本图摄影作者 胡剑文,下期将专门编发胡老师的土楼摄影作品

“土楼建筑是一门艺术,它意味着难以复制,每座建筑都是独特而有生命的。”他的目光里闪烁着深邃。他举以前他建的下洋光华宾馆为例,它有围墙,有楼房,有庭院,有亭子,有花圃,阳光明媚,空气清新,桂花飘香,居住舒适。可是,现在炒房商为了赚钱把它毁弃了,改建成逼仄沉闷的套房出售,亭台楼阁没了,桂花飘逸没了,阳光一个小时没了,空气清新没了,舒适生机没了,居住生态枯竭,文化记忆撕碎,生活质量大打折扣,生活品位更谈不上。他现在居住的“洋房”是自己设计的,不搞套房,留出天井,利于通风采光,保存着土楼的精粹。

END

编辑:刘志家

本系列活动所有文章打赏归作者所有

1、石匠二代

4、与磐石共舞

RCRA乡村文化保护与发展志愿行动,聚合全国农研专家、志愿组织、公益社团、乡友力量,为亟需支持的乡村提供乡土调研、创意传播、社区凝聚、人才培训、生态修复、乡村设计、品牌孵化、创业众筹等多项志愿服务。作为北京志愿者联合会一级社团,RCRA本着精准造血、务实坚持、接力跨界、合作创新的态度,为全国乡村能力建设提供志愿服务。欢迎广大乡村基层管理者、社团领袖、研究人士、设计师、志愿者加入我们,一起实现“文化乡村梦”!

规划问道

规划问道