原文始发于微信公众号(城市规划):【Open Access】元大都城市中轴线研究——兼论中心台与独树将军的位置

【文章编号】1002-1329 (2018)10-0063-14

【中图分类号】TU—092

【文献标识码】A

【doi】10.11819/cpr20181009a

【作者简介】

武廷海 (1970-),男,博士,清华大学建筑学院教授,中国城市规划学会规划历史与理论学术委员会副主任委员、学术工作委员会副主任委员。

王学荣 (1967-),男,中国社会科学院考古研究所,中国城市规划学会规划历史与理论学术委员会委员。

叶亚乐 (1991-),男,清华大学建筑学院博士研究生。

【修改日期】2018-10-05

本文刊载于《城市规划》2018年第10期

《北京城市总体规划(2016年-2035年)》提出“加强老城整体保护”的目标,要求“推动老城整体保护与复兴,建设承载中华优秀传统文化的代表地区”,并将保护“传统中轴线”作为重要抓手之一,结合申遗工作,加强钟鼓楼、玉河、景山、天桥等重点地区综合整治,保护中轴线传统风貌特色。总规中所说的“传统中轴线”南起永定门,北至钟鼓楼,长约7.8km,以及“老城”范围面积为62.5km2,显然都是针对明清北京城而言的。众所周知,元大都是明清北京城的基础,明清北京城在今长安街以北部分完全与元大都旧址重叠。元大都中轴线研究对于北京城市规划史研究以及老城整体保护特别是保护传统中轴线工作,具有十分重要的理论与实践意义。

古代都城的中轴线,通常包括宫城中轴线(简称宫城轴线或大内轴线)和都城中轴线(简称都城轴线,本文又称之为城市中轴线或城市轴线)。明清北京城与其他很多都城一样,宫城轴线与都城轴线是重合的。考虑到明清北京城与元大都的空间承继关系,保护传统中轴线工作不可回避的问题是,元大都的都城轴线与宫城轴线是什么关系?它们与明清北京城市中轴线又是什么关系?

关于元大都中轴线的论述,可以溯源到清朝乾隆时期的《日下旧闻考》。综观有关元大都中轴线的研究,通常认为城市中轴线就是宫城(大内)轴线,这主要有两方面的原因。一方面,可能是基于都城轴线起源于建筑轴线、演变到建筑群轴线的事实,并不认同或并没有意识到都城轴线的概念。另一方面,认为元大都也存在宫城轴线与都城轴线的概念,但是两者是重合的,目前关于大都城市中轴线主要有两种说法,一种是奉宽(1929)[1]、朱偰(1936)[2]、王璞子(1960)[3]等认为的在今旧鼓楼大街-故宫武英殿一线,这种说法被赵正之(1962)[4]、元大都考古队(1972)[5]、徐苹芳(1984、1995)[6~7]等从考古上加以否定;另一种是由梁思成(1951)[8]、赵正之(1956①、1962[4])、侯仁之(1979)[9]提出的在今故宫—钟鼓楼一线,这种说法逐渐成为共识,北京总规所说的南起永定门、北至钟鼓楼、长约7.8km的“传统中轴线”,就是基于这种看法。

本文要指出的是,元代都城中轴线不在今旧鼓楼大街—故宫武英殿一线,是否就意味着一定在今故宫—钟鼓楼一线?大都城市中轴线是否还存在其他可能的情况?研究注意到,元大都设置了“中心台”作为都城规划设计的一个基本控制点,中心台是全城的中心点,位于都城中轴线上,因此确定中心台的位置可以为城市中轴线研究另辟蹊径。本文就从确定元大都大内轴线和都城轴线的方法入手,复原刘秉忠基于地理形势运用参望之法确定大内与都城轴线的过程,揭示元大都城市中轴线与大内轴线的关系,努力为积极推进中轴线申遗以及保护传统中轴线和加强老城整体保护工作提供历史的、科学的基础。

蒙古中统元年(1260),元世祖忽必烈进驻燕京,居于琼华岛。中统四年(1263),刘秉忠请忽必烈定都于燕京。蒙古至元元年(1264),开始修建琼华岛。至元三年(1266),忽必烈下诏于燕京旧城东北相地营建新都。至元八年(1271)开始营建主宫大内,次年基本建成②。考古勘察已经基本查明,大内的位置位于明清故宫紫禁城北部[7]。其中,大内东西墙与紫禁城的东西墙相重合,南段压在紫禁城东西墙北段之下;大内南墙及正门崇天门在今太和殿一线,北墙及北门厚载门在今景山寿皇殿一线。

大内居于都城南部居中的位置,元人陶宗仪《辍耕录》卷二十一“宫阙制度”对其形制有详细记载:

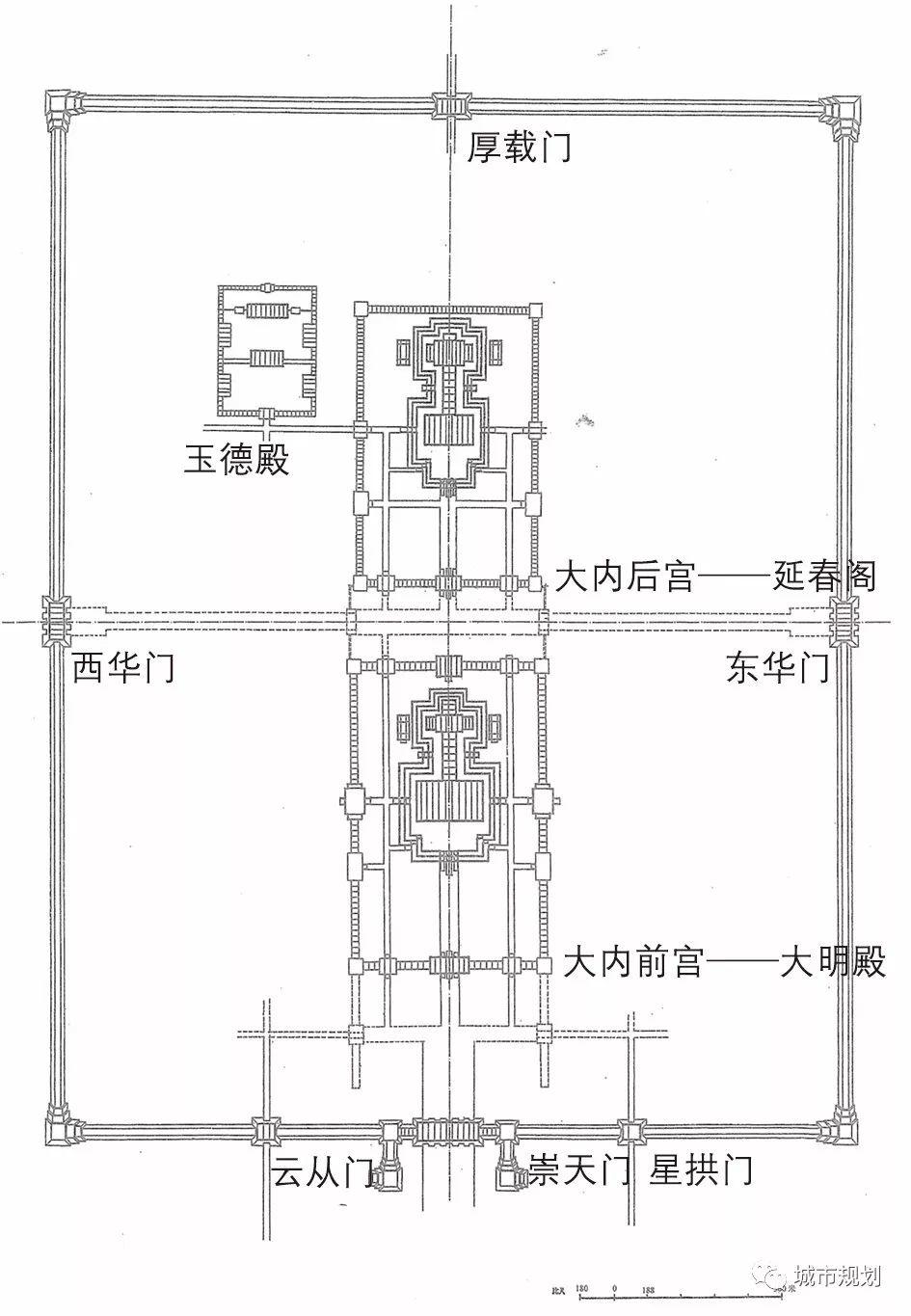

大内南临丽正门,正衙曰殿,曰延春阁。宫城周回九里三十步,东西四百八十步,南北六百十五步。……正南曰崇天……崇天之左曰星拱……崇天之右曰云从……东曰东华……西曰西华……北曰厚载……大明门在崇天门内,大明殿之正门也……日精门在大明门左,月华门在大明门右……大明殿乃登极正旦寿节会朝之正衙也……

显然,大内呈中轴对称布置,宫墙正南崇天门,正北厚载门,正东东华门,正西西华门。崇天门至厚载门连线即为大内轴线,在中轴线上大明殿和延春阁南北而列,以东华门至西华门连线为界,分为大内前宫和后宫(图1)[10]。

▲ 图1 | 元大都大内平面复原示意

▲ 图1 | 元大都大内平面复原示意

Fig.1 Restored plan of the palace of Yuan Dadu

资料来源:参考文献10。

大内的规模,东西480步,南北615步,四周合计2190步,按照周长9里30步计,则可推知大内营建时1里长240步。大内东西宽480步合2里,南北长615步合2里半又15步。

在大内南面正门崇天门向南有御道,直抵大都南面正门丽正门。关于大都的城市形制,《元史·地理志》记载:

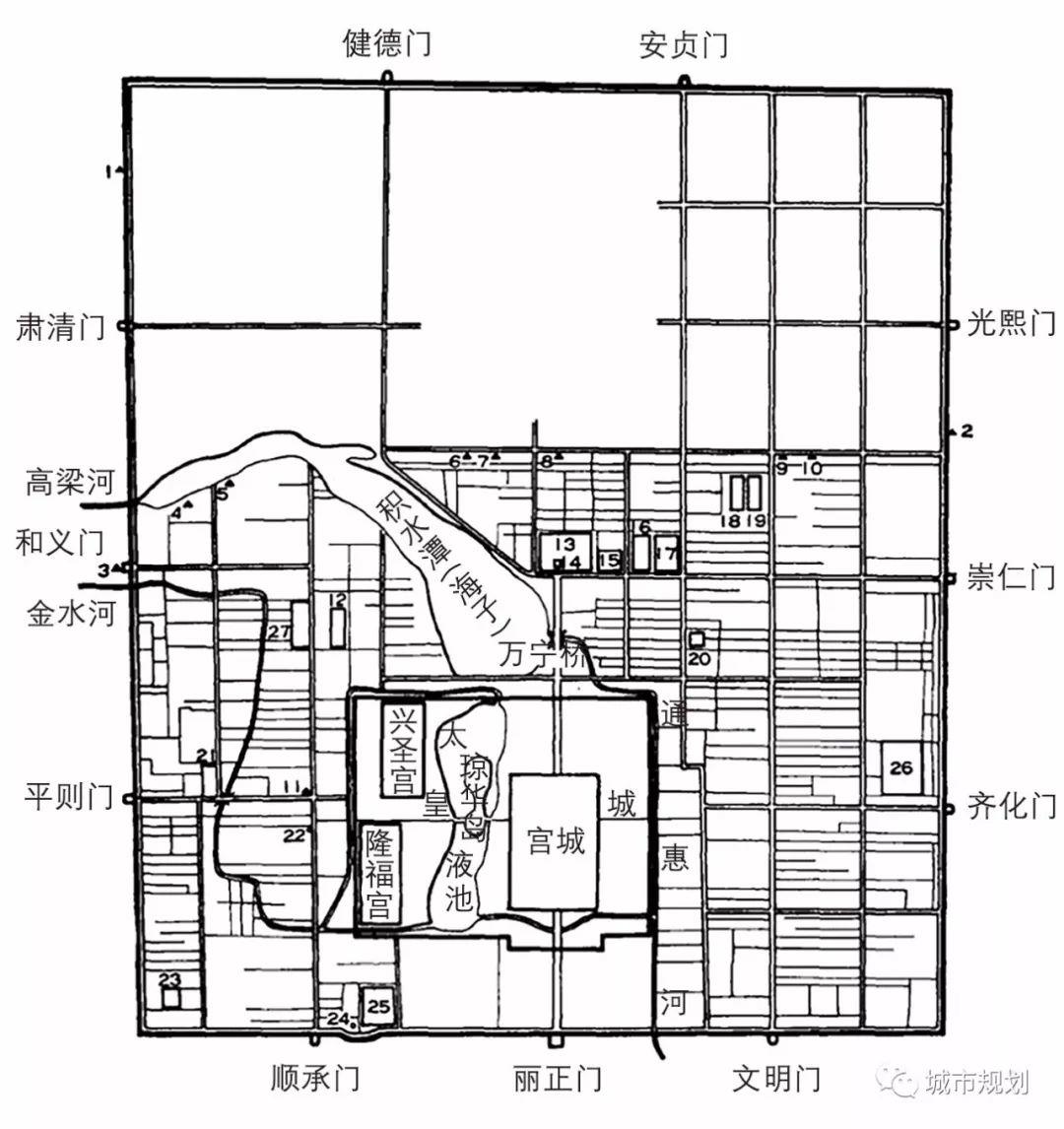

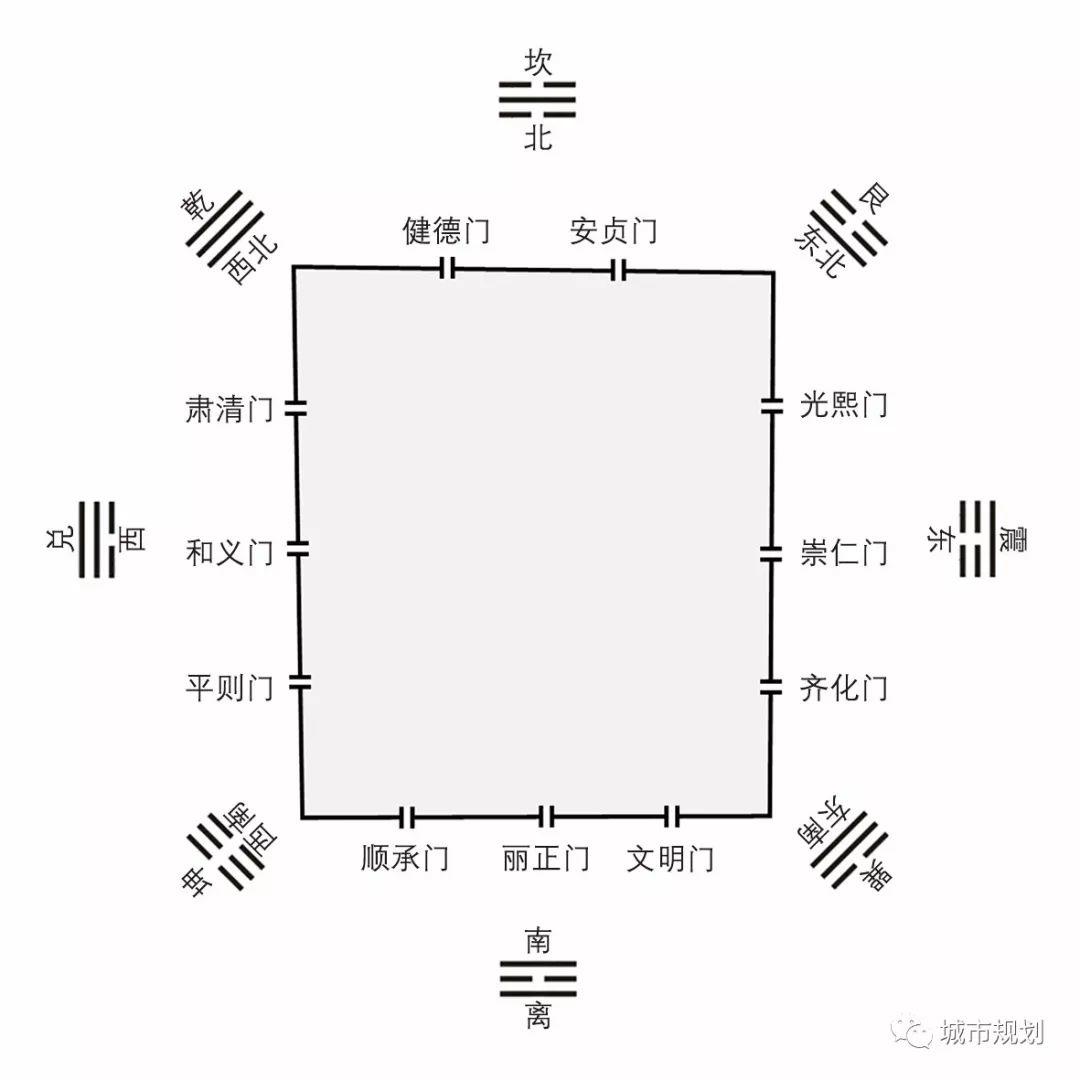

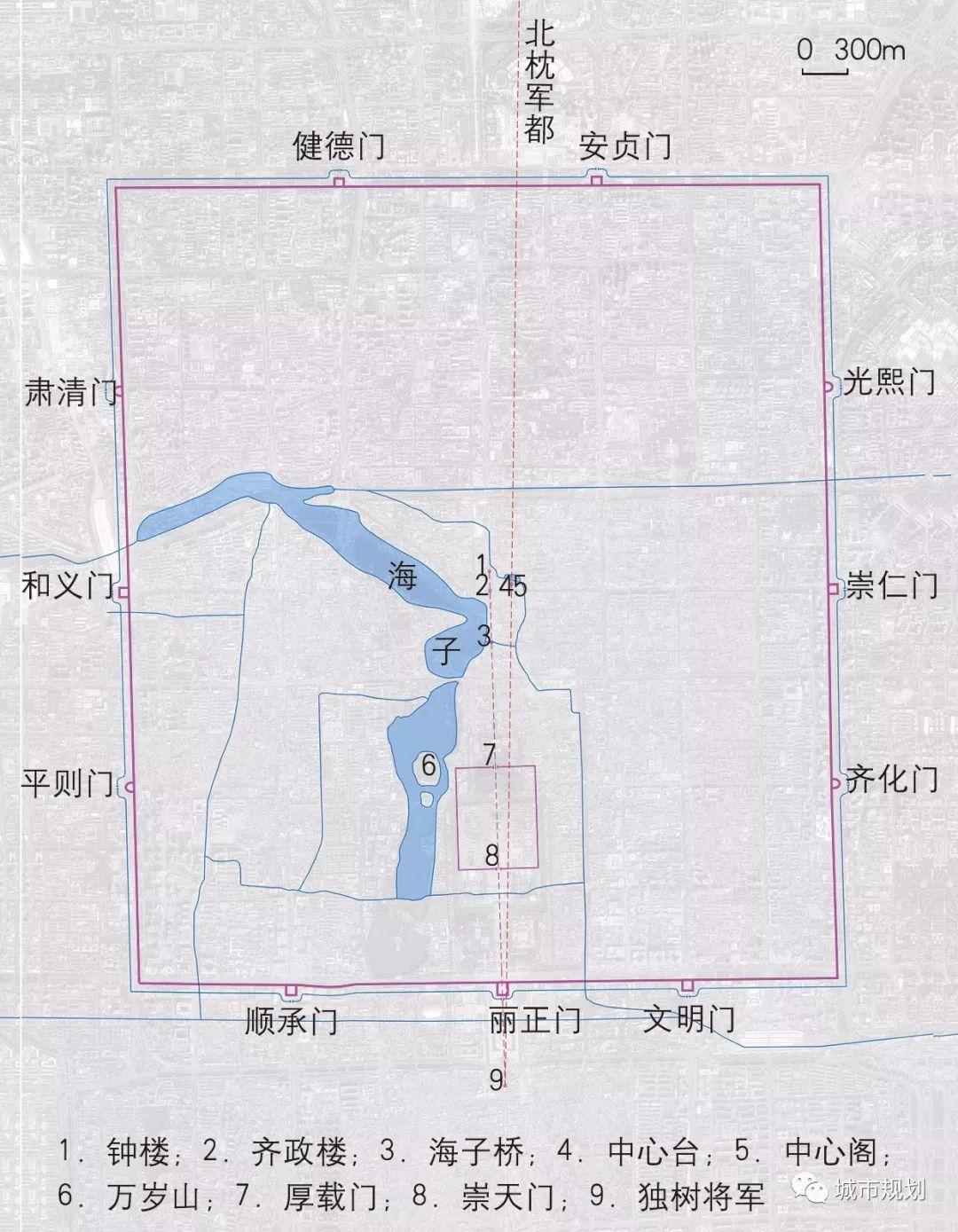

城方六十里,十一门:正南曰丽正,南之右曰顺承,南之左曰文明,北之东曰安贞,北之西曰健德,正东曰崇仁,东之右曰齐化,东之左曰光熙,正西曰和义,西之右曰肃清,西之左曰平则。

考古实测表明,大都城址周28600m[5]。其中,大都北城墙长6730m,南城墙长6680m,东城墙长7590m,西城墙长7600m[7](图2)[5]。傅熹年[10]从元代建筑上推知的元代尺长31.5cm,按里长300步计(注意这与前述大内里长240步不同),则元代1里合今472.5m,北城墙长14.24里,南墙长14.14里,东墙长16.06里,西墙长16.08里,合计周长60.52里,与文献记载“方六十里”基本吻合。但是,大都的城市形态明显不是规整的“方”,城墙四边不等,四角不直。

▲ 图2 | 元大都考古复原

▲ 图2 | 元大都考古复原

Fig.2 Restored plan of Yuan Dadu based on archaeological work

资料来源:参考文献5。

大内正门崇天门与大都正门丽正门都是“五门”形制,两者之间建有皇城正门棂星门。在丽正门与棂星门之间夹道建有千步廊。下面探讨大内轴线是如何确定的。

2.1 刘秉忠与阴阳术数

主持元大都营建的是元世祖忽必烈与太保刘秉忠。《元史·世祖本纪》记载元世祖“度量弘广,知人善任使,信用儒术,用能以夏变夷,立经陈纪,所以为一代之制者,规模宏远矣”。这是很高的评价,元世祖知人而善任,刘秉忠就是最有力的例证。《元史·刘秉忠传》记载,元世祖命令刘秉忠相地营建上都与大都,并制定制度,为帝国奠定基础:

初,帝命秉忠相地于桓州东滦水北,建城郭于龙冈,三年而毕,名曰开平。继升为上都,而以燕为中都。四年,又命秉忠筑中都城,始建宗庙、宫室。八年,奏建国号曰大元,而以中都为大都。他如颁章服,举朝仪,给俸禄,定官制,皆自秉忠发之,为一代成宪。

蒙古宪宗六年(1256)刘秉忠奉忽必烈之命建开平城,宪宗九年(1259)建成,后升为上都。蒙古至元三年(1266),刘秉忠又奉命于燕京相地营建新都,后称为大都。至元十三年(1276),大都城墙建成。至元二十年(1283年),城内的修建基本完成。大都营建是在刘秉忠的“经画指授”下进行的,可惜刘秉忠并没有看到大都的建成。至元十一年(1274)秋八月,刘秉忠无疾端坐而卒,年五十九。《元史·世祖本纪》记载,元世祖闻之惊悼,对群臣说:

秉忠事朕三十馀年,小心慎密,不避艰险,言无隐情。其阴阳术数之精,占事知来,若合符契,惟朕知之,他人莫得闻也。

元世祖与刘秉忠之间言无隐情,有些事外人并不知情。大都城市形态不规整、都城与大内规划设计中里制不一,可能就属于元世祖所谓“惟朕知之,他人莫得闻”的事。元世祖赞叹刘秉忠精于阴阳术数,占事知来,若合符契,这在《元史·刘秉忠传》中有详细的记载:

秉忠于书无所不读,尤邃于《易》及邵氏《经世书》,至于天文、地理、律历、三式六壬遁甲之属,无不精通,论天下事如指诸掌。

本文就从阴阳术数特别是易、天文、地理等入手,探寻刘秉忠确定元大都中轴线的奥秘。

2.2 刘秉忠定大内方向

在大都规划中,忽必烈是决策者,刘秉忠是最重要的参谋。清代徐氏铸学斋抄本《析津志》记载刘秉忠确定元大内方向:

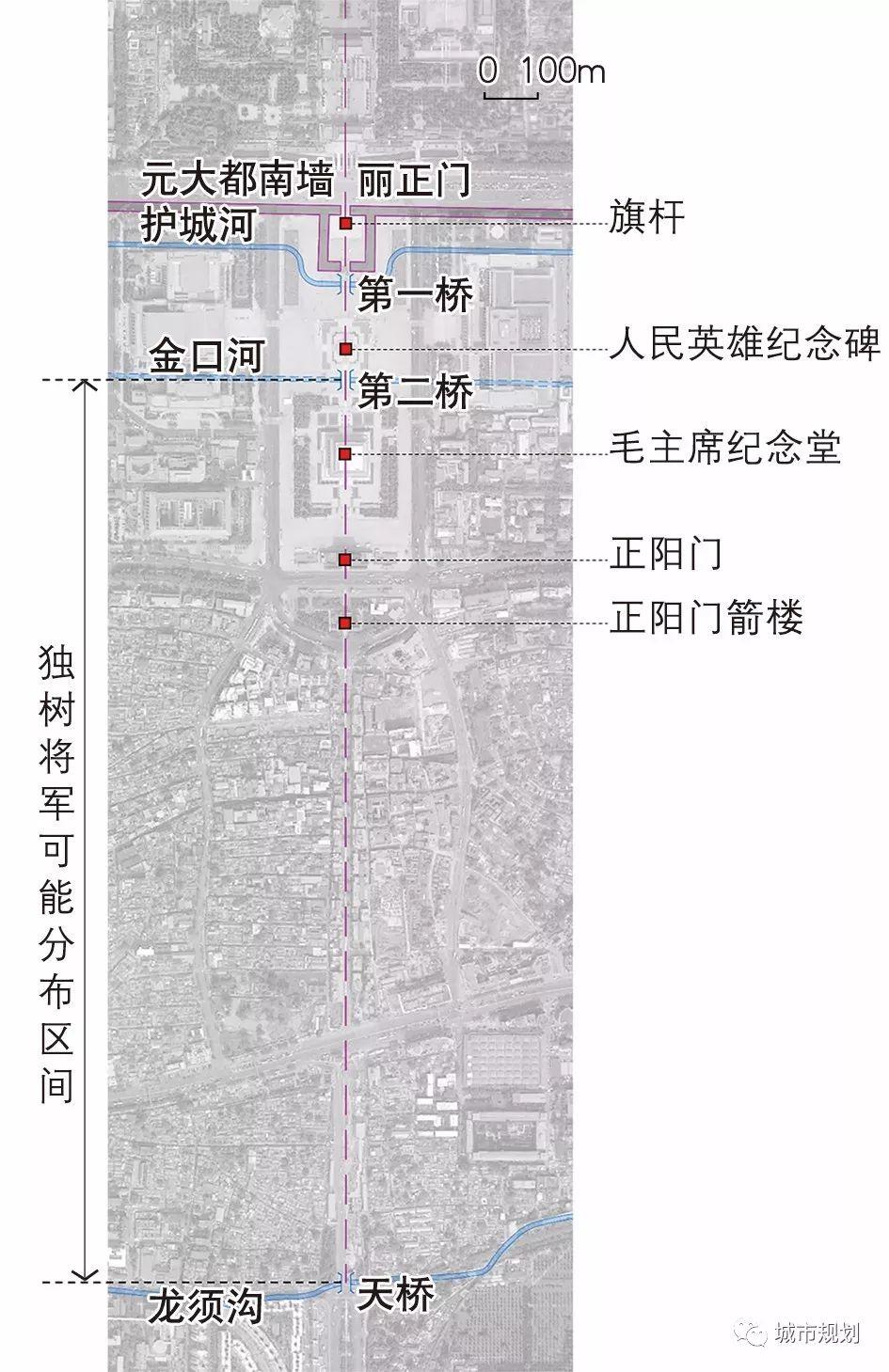

世皇建都之时,问于刘太保秉忠,定大内方向。秉忠以丽正门外第三桥南一树为向以对,上制可,遂封为“独树将军”,赐以金牌。每元会圣节及元宵三夕,于树身悬挂诸色花灯于上,高低照耀,远望若火龙下降。树旁诸市人数,发卖诸般米甜食、饼馈、枣面糕之属,酒肉茶汤无不精备,游人至此忘返。此景莫盛于武宗、仁宗之朝。近年枯瘁,都人复栽一小者培植其旁,随年而长。

丽正门位于元大都城南墙正中(具体位置在今天安门广场国旗杆一带),《析津志》提到丽正门,那是用来说明桥和树的空间位置关系的,当然不是说此时丽正门已经建成。文献记载很细致,树旁为市,为游人提供饮食服务。经年累月,大树开始枯萎,人们又在边上栽了一棵小树,细心培植。这棵受封为“独树将军”的树很有名,身经元明两朝的张昱作《辇下曲》也有记载:“四面朱阑当午门,百年榆柳是将军。昌期遭际风云会,草木犹封定国勋。”原来,独树将军是棵榆树,四面有红色栏杆围合,已经当作“文物”保护起来了。

为什么刘秉忠要对准一棵大树来确定大内朝向?忽必烈为什么接受了刘秉忠的决定,并封此树为“独树将军”?元代陶宗仪《辍耕录》记载了当时的一个习俗,可以为解答这些疑惑提供启发:

今人家正门适当巷陌桥道之冲,则立一小石将军,或植一小石碑,镌其上曰“石敢当”,以厌禳之。

元人认为,当正门刚好冲着巷陌桥道时,就立一块小石头,称之为“石将军”,或者植一块小石碑,上面镌刻“石敢当”,无论“石将军”还是“石敢当”,其功能都是用来辟邪、止煞、压不祥。不难理解,正对元大内的这棵“树”,之所以称其为“独树将军”,就是由于大内与都城正门适当城南桥道之“冲”,这棵大树是用来“厌禳”的,发挥着与“石敢当”、“石将军”一样的作用。

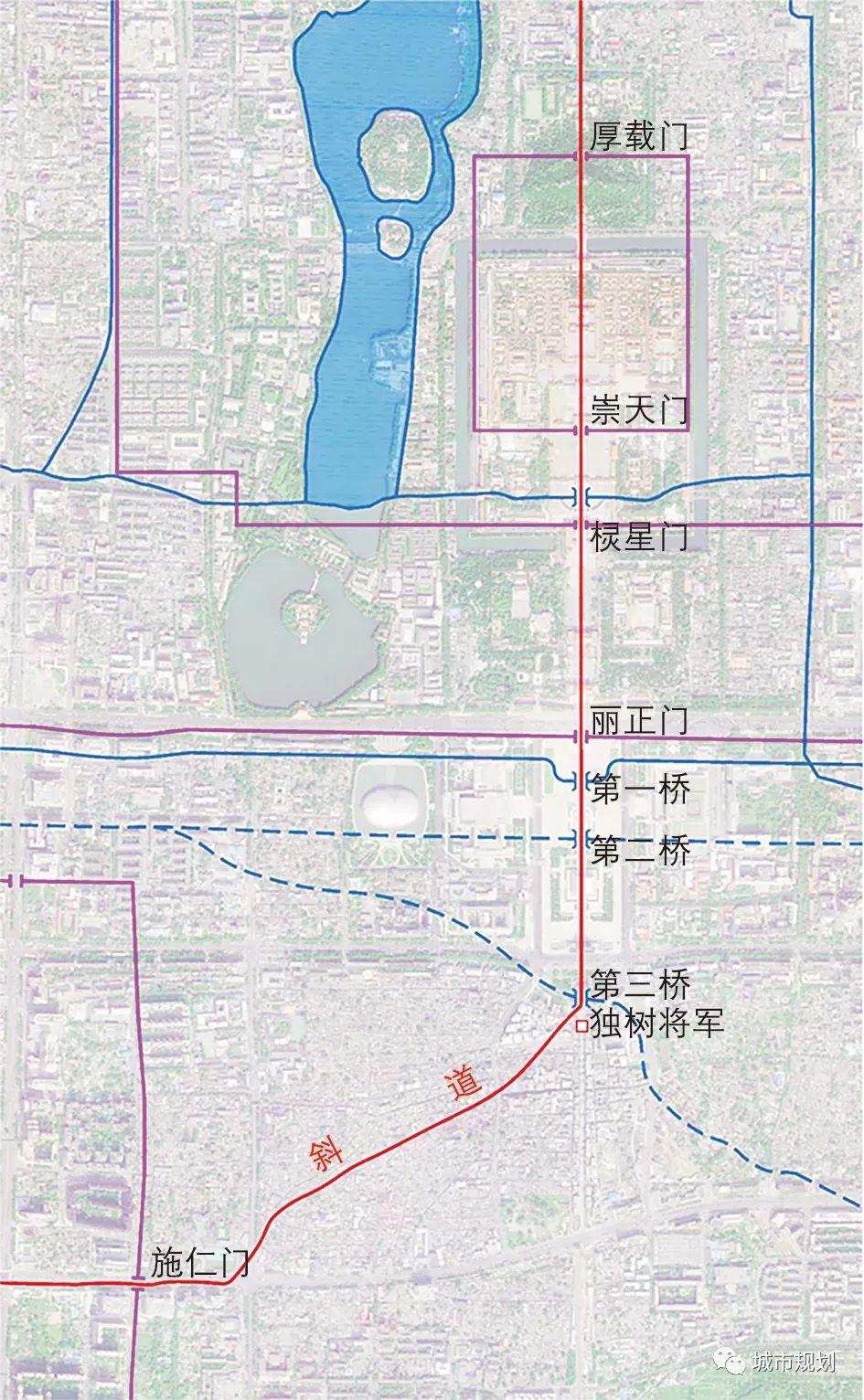

大内正门南出,经过丽正门及门外的第三桥,正对独树将军,这为解答元大都中轴线提供了非常重要的线索。

2.3 桥道确定大内轴线走向

独树将军的位置何在?这当然可以通过丽正门外第三桥的位置来定。对于丽正门外的桥梁,徐氏铸学斋抄本《析津志》记载:“丽正门南第一桥、第二桥、第三桥”,注曰:“此水是金口铜闸水,今涸矣。”这条文献虽短,但是包含的信息量很大。

首先,丽正门外确实有三座桥,这三座桥位于丽正门之“南”,应该是南北而列,这比起前述三座桥梁位于丽正门之“外”更为确切③。丽正门南第一桥,由于是南出大都城外第一桥,又被称为“龙津桥”,具体位置可以根据元大都南墙与丽正门的位置来确定,约在今天安门广场旗杆以南。丽正门南第二桥、第三桥,并没有正式的名字。徐氏铸学斋抄本《析津志》记载:“龙津桥在丽正门外,俗号第一桥”;“无名桥……丽正门外二”。

其次,注文说桥下之水源于“金口铜闸”,根据《顺天府志》引《析津志》:

浑河金口铜闸,在宛平县西南三十五里东麻峪,乃卢沟之东岸。金大定二十七年始开之,名曰金口。卢沟以东流,其后水涨,恐为城患,乃堙之。至正元年因建言今上,敕太史院谘诹乡老利害,咸言累朝待开,于黎庶便益。以其文备申都堂宰执,以闻,可命太师脱脱仍以许右丞许有壬董其事。决其水流,自丽正门第二桥下通入运粮河,值水势建瓴,漫不可遏,居民遑遑,岸皆崩陷,奏旨,下铜闸塞之。

文献记载表明,金口河最初开凿于金代大定十二年(1172)。金口河位于元大都护城河之南,西起石景山永定河东岸的金口,上游利用车厢渠故道,向东经玉渊潭后,转而向南与金中都北护城河相接,沿金中都城向东,抵达通州[11]。金口河建成后时而河道淤塞,时而泛滥成患,不得不在大定二十七年(1187)将河口封堵。元至正元年(1341),又决其水流,从丽正门第二桥下通入运粮河,为了避免水漫大都城而设置铜闸。实际上,在此期间,准确地说在至元二年(1265),郭守敬曾建议重开金口,并于次年实施。《元史·郭守敬传》记载:

(至元)二年,授都水少监。守敬……又言:“金时,自燕京之西麻峪村,分引卢沟一支东流,穿西山而出,是谓金口。其水自金口以东,燕京以北,灌田若干顷,其利不可胜计。兵兴以来,典守者惧有所失,因以大石塞之。今若按视故迹,使水得通流,上可以致西山之利,下可以广京畿之漕。”又言:“当于金口西预开减水口,西南还大河,令其深广,以防涨水突入之患。”帝善之。

郭守敬建议重开金口并疏理水道意在一举两得,一是丽正门以西可以假水运致西山之利,二是丽正门以东可以理水以济漕运,具体工程做法是在金口西预开减水口,西南还大河,令其深广,以防涨水突入之患。郭守敬的建议很快被采纳,并于次年实施,《元史·世祖本纪》记载“至元三年,凿金口,导卢沟水以漕西山木石”。郭守敬的建议及其实施就发生元大都营建之前一两年,因此上述记载正是当时丽正门外水道情况的反映。此时的金口河上游基本沿用金代故道,过中都城后向东连接通惠河。因此,丽正门南第二桥理应位于金口河上。

金时,金口河水在都城(金中都)之北流入郊野,丽正门外地势平衍,正是历史上金口河水泛滥之区,丽正门南第二桥、第三桥都是在金口河漫滩上架设的桥梁,由于年代久远,直接记载两桥具体位置的史料缺乏。但是,根据历史地理学研究,在国家大剧院工地发现了东西向的河道遗迹,有金代、元初和元末明初三个时期的沉积层,认为这是金元时期金口河故道,具体位置在今国家大剧院南门一带[12]。据此可以推定第二桥约在今人民英雄纪念碑南侧附近。

至于丽正门南第三桥的具体位置,目前还不得而知,但可以确定的是,第三桥分布于第二桥以南,其北限约在人民英雄纪念碑与毛主席纪念堂之间。同时,第三桥可能分布的最南端位置,应该不会超过明清天桥。天桥一带地处都城南郊,是皇帝南出丽正门到郊天台祀天的必经之地④,这里地势较为低洼,跨河建桥,形成了后来明清的天桥[13]。天桥下的河流就是著名的“龙须沟”,是辽代萧太后运粮河故道。金口水自金中都北侧东出,顺地形向东南而去,其势不可能超过天桥的位置。

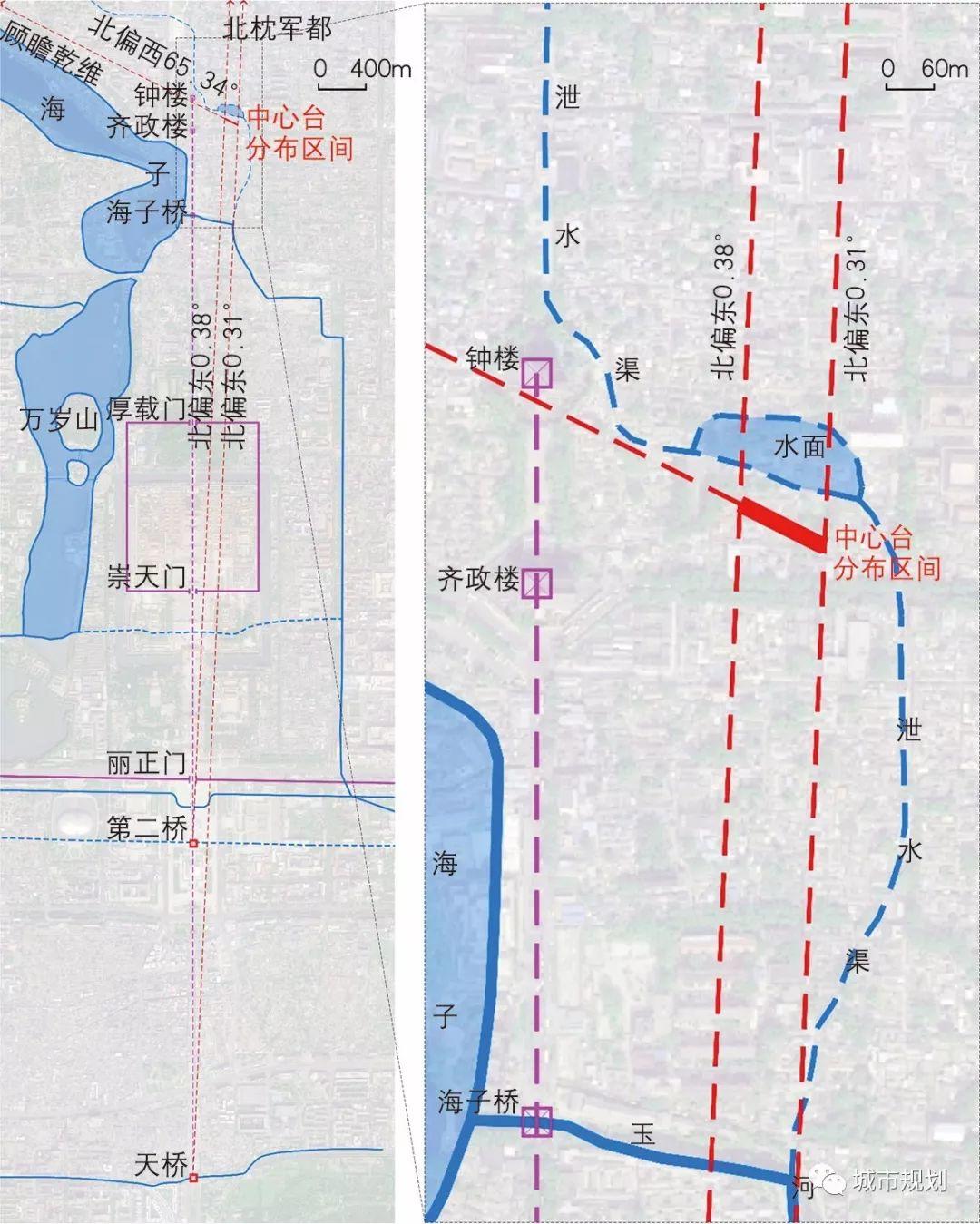

综上所述,我们可以把独树将军可能分布的范围限定于一个区间内,即北限是今人民英雄纪念碑南,南限是明清天桥,南北直线距离1.8km(图3)。至于独树将军的具体位置究竟何在,待下文确定了中心台的位置后再进一步讨论。

▲ 图3 | 独树将军可能分布区间示意

Fig.3 Possible area of the Sacred Tree

丽正门南三座桥梁南北而列,表明刘秉忠规划元大内和都城时,向南已经存在一条南北大道,向北经过元大内,北去就是海子桥(今后门桥,元代又称万宁桥),再北去就到了元代齐政楼(今鼓楼)。总体看来,元大内实际上位于海子东侧的一条南北大道上。可以认为,刘秉忠定大内方向时,是以海子东侧的南北大道为基础,大内轴线位于“独树将军—丽正门—崇天门—厚载门—海子桥—齐政楼”一线,走向为北偏西2.14°(图4)。

▲ 图4 | 元大内轴线以海子东侧大道为基础

Fig.4 The axis of the palace based on the avenue to the east of the Haizi Lake

明成祖朱棣以北京为都,改造元大内,置景山,宫城轴线与元大内轴线重合。明代在齐政楼处置鼓楼,又增建外城,终于形成了南起永定门、北至钟鼓楼、长约7.8km的城市中轴线,都城轴线与宫城轴线重合。清代赓续未改。

元大都的大内轴线与都城轴线是什么关系?或者说明清北京城与元大都的都城轴线是什么关系?下面就探讨大都的城市中轴线是如何确定的。

《析津志》、《明一统志》、《洪武图经》等诸多文献都记载,在大都规划建设中首创“中心台”,作为全城中心点的标记:

其台方幅一亩,以墙缭绕。正南有石碑,刻曰中心之台,实都中东、南、西、北四方之中也。

中心台处于都城之中心,是元大都规划的一个基本控制点。中心台位于都城四方之中,无疑是经过都城规划中轴线的。如果能确定元大都中心台的位置,就可以为都城中轴线研究提供新路。

中心台的具体位置何在?现有研究尚未提供令人信服的答案。由于中心台处于都城“四方之中”,从理论上讲,根据都城形态是很容易确定这个中心点位置的。然而,由于事实上元大都的建成形态并不规整,因此我们无法直接从城市形态来推知中心台的具体位置。

文献上关于中心台位置的记载通常与“中心阁”有关。中心台临近中心阁,相距十多步,两者呈一东一西分布。但是,中心台与中心阁孰东孰西,根据目前所掌握的文献尚难定论。《明一统志》记载:“中心阁在府西……阁东十余步有台。”徐氏铸学斋抄本《析津志》记载:“在中心阁西十五步。”一说在东,一说在西,令人无所适从。

尽管如此,不可忽视的是,根据现有文献我们可以得到一个基本的认识,那就是中心台临近中心阁,中心台与中心阁是两个相互关联的城市标志。因此,我们可以通过中心阁来推定中心台的大致位置。

关于中心阁的位置,《日下旧闻考》引《析津志》明确记载,中心阁位于齐政楼之东:

齐政楼,都城之丽谯也。东,中心阁,大街东去即都府治所;南,海子桥、澄清闸;西,斜街过凤池坊;北,钟楼。

中心阁位于齐政楼之东,这对于元大都城市中轴线研究来说是一条至关重要的信息!中心阁位于齐政楼之东,即在今鼓楼之东,而中心台又临近中心阁,因此可以推知,元大都中心台位于齐政楼之东。换句话说,元大都的城市中轴线经过今鼓楼的东侧!基于这个判断,我们可以进一步探寻中心台究竟位于何处。

在元大都的相地与营城过程中,特别是在确定中心台的位置时,刘秉忠十分重视周围的地理形势,尤其是山势。徐氏铸学斋抄本《析津志》记述中书省选址时,对相地的总原则有明确论述:“盖地理,山有形势,水有源泉。山则为根本,水则为血脉。自古建邦立国,先取地理之形势,生王脉络,以成大业,关系非轻,此不易之论。”如何利用山体确定中心台的位置?我们从中国古代测绘中的“参望”之法得到启发,用以界定中心台分布的空间范围。

4.1 参望之法

参者,三也。测量时,要求所观测的目标、所立的表与观测点之间呈三点一线,古代称之为“参”、“参相直”[14]。本文将相地时三点一线的测望方法称为“参望”,如果有两条参望线相交,那么这个交点就是一个共同的参望点。探寻大都中心台的位置,就是利用这个原理。

《元史·地理志》记载元大都的地理形胜:“京城右拥太行,左挹沧海,枕居庸,奠朔方。”元大都位于太行山与居庸(燕山)环抱之中,东南面向大海,气势浩大。大都“枕”居庸,就是背靠燕山。大都北面是燕山,有居庸关孔道,作为都城的北方锁钥,元代时是控制上都与大都之间的要道。

刘秉忠确定中心台的位置时,无疑要对西面和北面的山体进行测望,特别是对山体的方位、形态及其文化蕴含进行仔细推敲,从而努力将大都置于天造地设的山川秩序之中,实现“天-地-城-人”大和谐。元人李洧孙《大都赋》对元大都仰观天文、俯察地理的效果有生动的描绘,兹摘录其中与山体测望有关的内容如下:

维昆仑之结根,并河流而东驰。历上谷而龙蟠,向离明而正基。厥土既重,厥水惟甘,俯察地理,则燕乃地之胜也。

顾瞻乾维,则崇冈飞舞,崟岑茀郁。近掎军都,远标恒岳。表以仰峰莲顶之奇,擢以玉泉三洞之秀。

尽管元代以来,大都城中地面高程与地表形态已经有所变化,但是,从中心台一带北望燕山、西望太行的情形,效果相差并不大。今可以运用地理模型,模拟《大都赋》所描述的当时可能的观测效果。

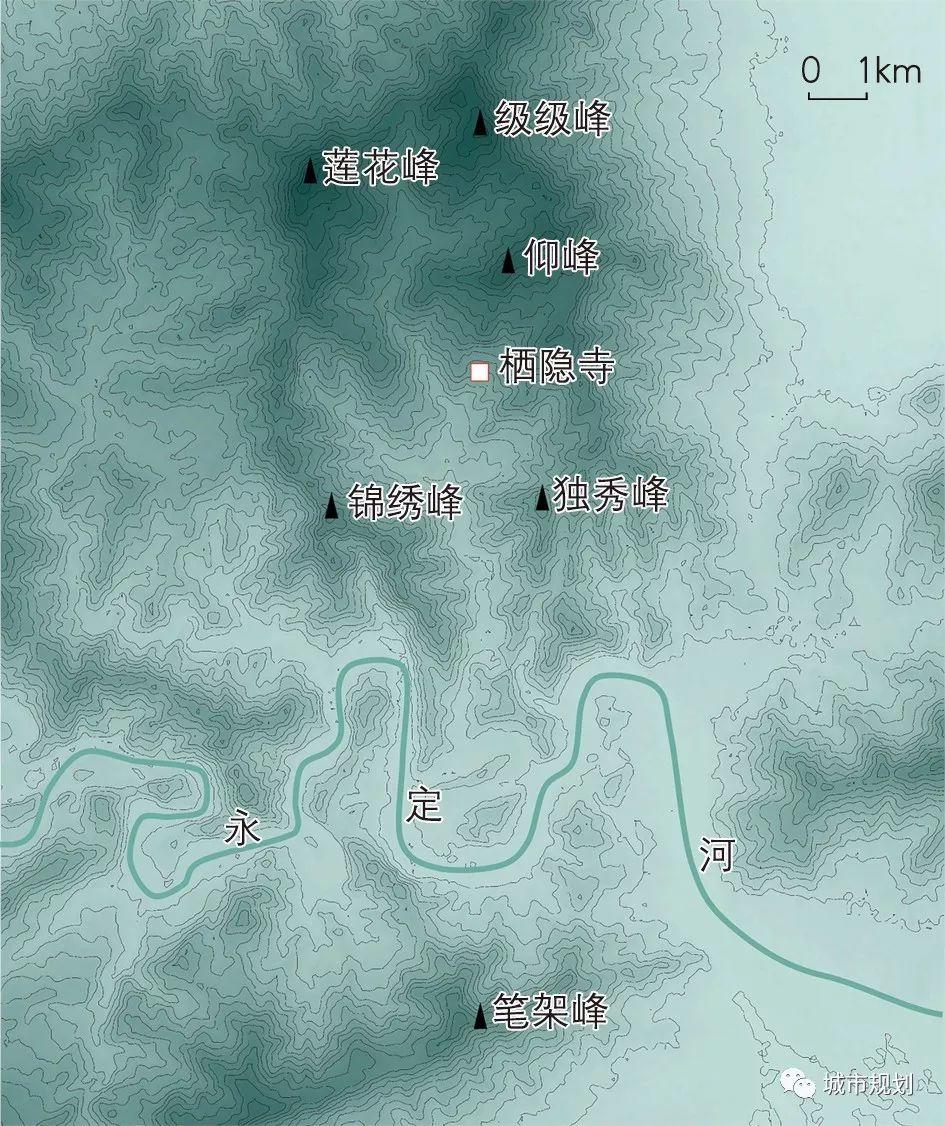

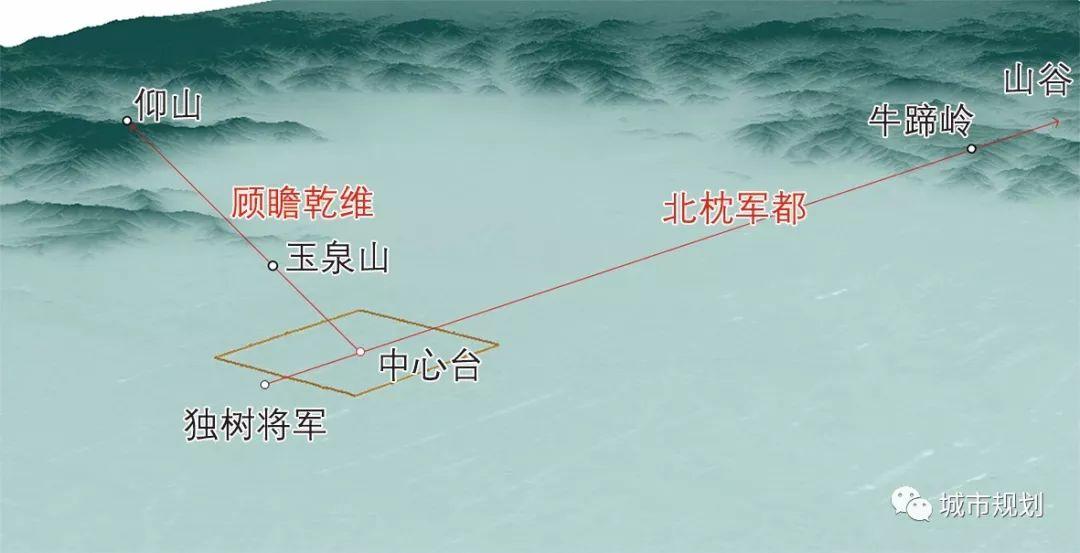

4.2 顾瞻乾维,表仰峰莲顶玉泉三洞

根据《大都赋》的描述,元大都的祖山自昆仑而来,以至古北岳恒山,如龙蟠,如龙舞,至大都的西北方向,即“乾维”,融结为“仰峰莲顶之奇”、“玉泉三洞之秀”。

关于“仰峰莲顶”。仰峰即仰山,在今妙峰山地区。仰山形如莲花,金大定二十年(1180),勅建仰山栖隐寺,是京西胜地,金章宗诗曰:“金色界中兜率景,碧莲花里梵王宫。”元代赵孟頫《仰山栖隐寺满禅师道行碑》描绘:“峨峨仰山,如青莲华……天子时巡,乐此胜境。”明万历年间蒋一葵撰《长安客话》记载,仰峰顶如莲花心,周围有五座山峰,“仰山峰峦拱秀,中顶如莲花心,旁有五峰,曰独秀、翠微、紫盖、妙高、紫微”。明天顺三年(1459)刘定之撰《重修仰山栖隐寺碑记》具体记载了仰山栖隐寺所在五峰名称及其分布:

北曰级级峰,言高峻也,有佛舍利塔在其绝顶。西曰锦绣峰,言艳丽也,锦绣峰之外有水自西折而南,又折而东。水外正南为笔架峰,自寺望之,屹然三尖,与寺门对,出乎层青迭碧之表。寺东曰独秀峰,西曰莲花峰。是谓五峰。

仰山栖隐禅寺以五峰为屏,因此有“仰峰莲顶”之称,民国时仍称妙峰山为“莲花金顶”⑤。根据今妙峰山一带山峰分布特征与永定河走势,可以推定仰山栖隐寺周围五峰的位置(图5)。其中,仰峰在莲花心的位置在东经116°03′08″、北纬40°03′33″;莲花峰即今妙峰山顶峰的位置在东经116°00′51″、北纬40°04′22″。总之,《大都赋》所谓“仰峰莲顶之奇”是指从大都远表仰峰和莲花顶一线,莲花峰距离大都约35km,合75元里。

▲ 图5 | 仰山五峰位置推定

▲ 图5 | 仰山五峰位置推定

Fig.5 Deduced locations of the five peaks of the Yangshan Mount

关于“玉泉三洞”。玉泉即玉泉山,在今颐和园西,山以泉名,如平地浮起。金章宗曾在此修建行宫,山顶有芙蓉殿。元世祖在山顶建昭化寺。玉泉山多石洞,有泉水流出。《明一统志》记载,“玉泉山……有三石洞,一在山西南,其下水深莫测,一在山之阳,南又有石崖,崖上刻玉泉二字”。山顶的位置今有塔(东经116°14′33″,北纬39°59′33″),距离元大都约14km,合30元里。

在大都之西北方向,自仰峰而至玉泉山,总体上正符合“风水”学说所谓“丘垄之骨,冈阜之支”的形态,有“气之所随”的征兆,可谓“风水宝地”(图6)。具体而言,仰峰高耸,为丘垄,为山骨;玉泉为冈阜,草木繁茂,乃毛脊之地⑥。

▲ 图6 | 大都西北郊地形示意

▲ 图6 | 大都西北郊地形示意

Fig.6 Illustrative landform of northwestern suburb of Dadu

刘秉忠在相度中心台位置时,无疑要向西北测望,“表以仰峰莲顶之奇”是远“表”仰峰,“擢以玉泉三洞之秀”是近观玉泉。总体上,仰峰、玉泉与中心台呈三点一线之势(图7)。换言之,中心台就位于仰峰、玉泉山连线的延长线上,方向为北偏西65.34°,此其一。

▲ 图7 | 从中心台向西北测望效果模拟

Fig.7 Simulative scene of collineation measurement from the central terrace to the northwest

其二,两条直线相交得到一个点,刘秉忠确定中心台的具体位置还需要一条参望线。显然,这条参望线就是本文所说的大都城市中轴线。

众所周知,从中心台一带南望,已经有“独树将军”作为参照物了,问题是北望燕山时用什么作为参照物呢?考虑到刘秉忠精于阴阳术数尤邃于《易》,我们据此进一步探寻这条南北参望线。

4.3 北枕军都,设险守国向离明正基

中心台处于都城四方之中,都城四面构筑城墙,布置城门。前文已经述及,四面共设十一门,北墙未开中门。值得注意的是,在这十一个城门中,有六个城门的名称都取义于《周易》,按照后天八卦来定方位,具有丰富的易学蕴含⑦。其中,南墙中门丽正门,离卦之位,《周易·彖传》:“离,丽也;日月丽乎天,百谷草木丽乎土,重明以丽乎正,乃化成天下。柔丽乎中正,故亨”;南墙西门顺承门,坤卦之位,《周易·彖传》:“至哉坤元,万物资生,乃顺承天”;北墙西门健德门,乾卦之位,《易经·乾·象传》:“天行健,君子以自强不息”;北墙东门安贞门,位于都城东北方位,《周易·彖传》:“西南得朋,乃与类行;东北丧朋,乃终有庆。安贞之吉,应地无疆”;东墙南门齐化门,巽卦之位,《周易·说卦》:“齐乎巽,巽,东南也。齐也者,万物之洁齐也”;南墙东门文明门,《易经·乾·文言》:“见龙在田,天下文明”(图8)。

▲ 图8 | 元大都城门分布及八卦方位示意

▲ 图8 | 元大都城门分布及八卦方位示意

Fig.8 Distribution of gates of Yuan Dadu in reference to the Eight Diagrams

元大都北墙正中没有开设城门,按照易八卦方位,这里属于坎位。《周易·说卦》:“乾,健也;坤,顺也;震,动也;巽,入也;坎,陷也;离,丽也;艮,止也;兑,说也。”其中,乾、坤、巽、离,分别与健德门、顺承门、齐化门、丽正门等直接相关。元大都北墙正中没有开设城门,显然可能与《易经·说卦》所谓“坎,陷也”有关。

《易经·坎》:“六三:来之坎坎,险且枕,入于坎窞,勿用。”窞,就是深坑,坎呈现“险”且“枕”的意象。《周易·彖传》:“习坎,重险也。……天险不可升也,地险山川丘陵也,王公设险以守其国,坎之时用大矣哉!”《周易》有关“坎”的文辞,落实到大都规划上究竟有什么具体指向?结合前文所述古代地理相其形势的“参望”之法,可以揭示其奥秘。

从元大都北望,远处燕山山脉有起有伏,轮廓明显,正对元大都有一明显的“V”形山谷,似双翼缓缓展开。“V”形山谷的谷底,是名为牛蹄岭的小山峰,距离元大都约36km,合76元里(图9)。

▲ 图9 | 从中心台向北测望效果模拟

▲ 图9 | 从中心台向北测望效果模拟

Fig.9 Simulative scene of collineation measurement from the central terrace to the north

值得注意的是,这个山谷与前述独树将军分布区间南北限位置的连线,正好都经过元代齐政楼以东。其中,山谷与第二桥位置的连线走向为北偏东0.38°,西距齐政楼约180m,合114元步;山谷与天桥位置的连线走向为北偏东0.31°,西距齐政楼约258m,合164元步。这两条连线与大都北墙交点之间的距离只有73m,正好经过元大都北墙之中附近,都属于坎卦之位。山谷位于大都之北,也是坎位,呈现“陷”、“窞”的意象,山“险”,宜“守”,宜“枕”。坎、险、陷、窞、守、枕等种种迹象表明,这个山谷就是确定元大都中轴线北端的自然之象。“坎”而“勿用”,体现在都城营建上,可能就是北对山谷而不设城门。结合元大内南对独树将军的经验,可以推定,独树将军与燕山山谷连线,经过元大都中心台,并据此确定了都城中轴线的走向。

综上所述,运用参望之法,可以确定中心台位于独树将军与燕山山谷的连线,以及仰峰与玉泉山连线延长线的交点处。与独树将军的分布区间相对应,可以通过作图将中心台的分布区间限定在一线段上,线段西侧端点坐标为东经116°23’30″、北纬39°56’24″,线段东侧端点坐标为东经116°23’34″、北纬39°56’23″,长度约为77m(图10、图11)。

▲ 图10 | 两条参望线确定中心台位置示意

▲ 图10 | 两条参望线确定中心台位置示意

Fig.10 Positioning the central terrace by two collineation lines

▲ 图11 | 独树将军与燕山山谷连线限定中心台分布区间

▲ 图11 | 独树将军与燕山山谷连线限定中心台分布区间

Fig.11 The possible area of the central terrace constrained by two lines between the Sacred Tree and the valley

基于上述通过参望之法限定的中心台分布区间,我们通过实地踏勘与古图比对,结合具体的地形与建筑特征,进一步锁定中心台的位置。

5.1 实地踏勘中心台及其周边地区地形地势与路网特征

通过实地踏勘发现,在今鼓楼东侧地区,存在一相对低矮的岗地,以鼓楼东大街(本文涉及街道和胡同皆为当前名称)为界,路北和路南的岗地走势略有差别。

在鼓楼东大街以北,以南北走向的宝钞胡同所处地势最高,相当于岗地鱼脊;宝钞胡同以西的数条东西向胡同中,岗地坡脚也比较明显,如国旺东巷与国旺胡同的交汇部位附近、豆腐池胡同位于钟楼北宏恩观前偏东地带、草厂北巷西口一带等,坡脚都比较明显。鼓楼东大街以南,南北走向的南锣鼓巷位于岗地鱼脊上,岗地西侧坡脚在后鼓楼苑胡同(该胡同走向呈“ㄣ”形,可分北、中和南三段,中段呈东西走向)南段及其往南的延长线东侧一带,坡度比较明显,略呈台地状。

在鼓楼东大街路南,南北向胡同中,后鼓楼苑胡同北段—南下洼子胡同一线北与宝钞胡同相对,南下洼子胡同东、西两侧的东西走向胡同错落分布,没有形成正常的相互对应格局。豆角胡同北接方砖厂胡同东口,南连位于通惠河(玉河)北岸的帽儿胡同,曲折蜿蜒的豆角胡同总体上位于地势相对低洼的地带,亦即其走势受低洼地所限,分布于低洼地中。

草厂胡同总体呈“厂”字形,东接草厂东巷。草厂胡同南北走向地段(即南段)的东侧,地势凸起明显,东西走向地段(即东段)之南侧也可以看到地势坡起的迹象,亦即位于鼓楼东大街以北、草厂胡同南侧和东侧,被草厂胡同半包围的地域是显见的“台地”。同时,总体看来,草厂胡同东段及其以北数十米,存在约略呈东西走向的低洼地。

草厂北巷南端一带地势相对低洼,并且往东与草厂胡同东段所处的低洼地连为一体。

钟楼湾胡同是位于钟鼓楼广场东侧的南北向道路,据称该道路因位于钟楼周围而得名,1947年称钟楼湾,1949年后称钟楼湾胡同(图12)。

▲ 图12 | 钟鼓楼附近街道胡同分布

▲ 图12 | 钟鼓楼附近街道胡同分布

Fig.12 Distribution of hutongs around the Bell Tower and Drum Tower

5.2 《乾隆京城全图》描绘中心台周边街巷格局及其成因推测

《乾隆京城全图》完成于清乾隆十五年(1750),原图比例约为1∶650,清楚地绘制了城市的街巷、院落、房屋甚至房间间数,是目前所见时代较早且最为详细的清北京城实测图。《乾隆京城全图》显示,自清乾隆时期以来钟鼓楼区域街巷格局变化并不大。其中,自豆腐池胡同以北,沿钟鼓楼广场往北的延长线地带,房屋明显较两侧稀疏。现草厂胡同东段为一东西贯通的胡同,东连宝钞胡同,西接钟楼南广场,同时现草厂胡同以北为大范围空旷地。在后鼓楼苑胡同北段—南下洼子胡同的西侧,与之平行,还有一条较窄的胡同,两条胡同相距很近,约面宽5间房的宽度(15m左右)。同时,两条胡同之间的院落布局与周边街巷不太一致,空间填补痕迹比较明显。

据此,我们初步推测,后鼓楼苑胡同北段—南下洼子胡同及其西侧与之平行的胡同之间,原本是一条被填埋了的废弃河道,以该河道为界,亦即受河道影响,分布于其两侧的东西向胡同呈错落分布,没有相互对应。该古河道的南端连接通惠河(玉河),豆角胡同途经的低洼地带应与该河道相关。自豆腐池胡同以北,沿钟鼓楼广场往北的延长线地带,房屋明显较两侧稀疏,或许也是古河道因素造成。并且,河道水源应与途经旧鼓楼大街西侧大石桥和小石桥胡同一带往南流经的河道相关。因此,“钟楼湾”应该是较早出现的地名,或许与该条古河道在钟楼附近形成曲折有关,而非道路围绕钟楼。草厂胡同东段所途经的低洼地或也应是该条河道的残存,约成图于咸丰十一年(1861)的《北京全图》显示这片低洼地为水面(图13)。所谓“钟楼湾”的真实寓意和指向或许是该古河道在钟楼东南东折,通往草厂胡同东段所在的水面。然后,古河道再南折,途经处于鱼脊的宝钞胡同西侧和草厂东巷(南段)之间,与位于鼓楼东大街南侧河道相连。总体看来,推测的古河道位于鼓楼地区以东的岗地西侧,河道沿钟鼓楼轴线方向南流至钟楼时东折,在宝钞胡同南段西侧再南折,往南流至通惠河。

▲ 图13 | 咸丰年间《北京全图》中草厂胡同附近的大水面

▲ 图13 | 咸丰年间《北京全图》中草厂胡同附近的大水面

Fig.13 The pond near the Caochang Hutong illustrated on the Beijing Map of the Xianfeng period

资料来源:美国国会图书馆。

5.3 中心台与中心阁的空间遗存

前文已经指出,中心台临近中心阁,中心台与中心阁的相互位置是东西关系。关于中心台与中心阁周边的情况,徐氏铸学斋抄本《析津志》记载:

初立都城,先凿泄水渠七所。一在中心阁后,一在普庆寺西,一在漕运司东,一在双庙儿后,一在甲局之西,一在双桥儿南北,一在乾桥儿东西。

中心台在中心阁西十五步。……在原庙前。

原庙 行香 完者笃皇帝中心阁 正官 正月初八。

也就是说,营建元大都时,预先开凿了七条泄水渠进行理水,其中有一条就在中心阁后(北侧);中心台在原庙前(南侧)。

将《乾隆京城全图》和实地踏勘发现的位于鼓楼东大街北侧且被草厂胡同半包围的“台地”进行叠置,可以发现:在“台地”中部有布局相对规整的三路建筑,以中路建筑为主体,东、西两路建筑呈对称状分布于其两侧,此其一。其二,草厂北巷、草厂胡同东段和草厂东巷三条胡同围合的区域,是一个相对独立的空间。

结合前文推测的河道遗存,可以发现《析津志》所记载、《乾隆京城全图》和实地踏勘所发现的迹象有诸多契合之处。第一,《乾隆京城全图》中标绘的前述位于鼓楼东大街以北的建筑群当与元代中心台和中心阁遗存有密切关系,这个地方也与前文通过参望之法求证的中心台分布区间契合。第二,位于其北侧被草厂北巷、草厂胡同(东段)和草厂东巷三条胡同围合的相对独立的空间,应该与原庙(万宁寺)有密切关系。第三,流经钟楼东侧称为钟楼湾的水道,约略在鼓楼东南折而东流经过中心阁北侧,又东南折,在海子桥东汇入通惠河。这条水道流经中心阁和中心台北侧,正好是元代万宁寺的南侧,水面放宽,形成较为开阔的“放生池”。从钟楼到中心台,钟鸣水流,社会文化生活丰富,元至顺三年(1332)欧阳玄曾作《渔家傲》一词提到八月中秋该地景观,“疏钟断,中心台畔流河汉”。

有鉴于此,我们进一步大胆推测,中心阁与中心台位于万宁寺“放生池”之南侧,可能中心台在西,中心阁在东,中心台的地理坐标为东经116°23′32″、北纬39°56′24″(图14)。

▲ 图14 | 中心台相关空间遗存与现状位置对比

▲ 图14 | 中心台相关空间遗存与现状位置对比

Fig.14 Comparison between the remains on the Qianlong Map and the current space

资料来源:作者自绘。左图底图为《乾隆京城全图》,右图底图为天地图所示现状。

相应地,将燕山山谷与中心台连线延长,可以将独树将军定位于正阳门前一带。

据此重新审视《乾隆京城全图》,结合清代城市肌理可以推测:元末金口新河东出金中都东墙后,摆向东南,经正阳门前流向今七里河一线;东出金中都施仁门外的道路斜向东北而去,在今正阳门前一带北折,直行经过元大都丽正门通往大内和齐政楼。因此,可以精确锁定独树将军位于这条道路转折之处,也正是丽正门南第三桥南的位置,地理坐标为东经116°23’32″、北纬39°56’24″(图15)。

▲ 图15 | 元大都丽正门南第三桥位置及道路基础示意

Fig.15 Location of the third bridge to the south of the Lizheng Gate of Yuan Dadu and the avenue

总之,独树将军、中心台、燕山山谷三点一线,确定了元大都城市中轴线走向为北偏东0.36°。

古代都城规划设计讲究朝向,设置中轴线作为规划布局基准是一个初始性的也是决定性的工作。传统中轴线是北京城市规划史研究及历史文化名城保护实践中十分重要甚至居于核心地位的概念,保护传统中轴线是首都历史文化特色保护中一个很重要的方面。由于北京老城是元明清三代都城空间的叠加,明清北京以元大都为基础而加以改建,并表现出复杂的承继关系,厘清元大都中轴线及其与明清北京中轴线的关系,对加强北京老城整体保护具有十分关键的引领作用。本文研究表明:

(1)元大都中轴线内涵丰富,元大都规划存在都城轴线和大内轴线两套体系。元大内轴线方向为从独树将军到齐政楼,走向为北偏西2.14°,与今故宫-钟鼓楼轴线重合,北京总规所说的“传统中轴线”就以元大内轴线为基础;元大都城市轴线方向为独树将军与燕山山谷连线,走向为北偏东0.36°,因北对山谷,处于坎位,呈坎窞之象,故都城北墙不设北门。元大都的大内轴线与都城轴线不重合,这是本文的基本结论。本文揭示元大都的大内设计和都城设计有两根不同的规划轴线,并且有不同的尺度控制(大内规划里长240步,都城规划里长300步),这对元大都规划设计技术与方法研究都具有重要的基础性意义。

(2)元大都规划设计运用参望之法确立中轴线的走向与位置。古代中国有山川定位立轴线的传统,元大都中轴线的设置同样是综合考虑城市选址布局与周边山水环境的关系,是在山-水-城尺度上统筹考虑城市的方位制度与城市形制。本文运用参望之法,从宏观地理形势上限定了元大都中心台这一城市规划设计中关键控制点的分布区间,并经过实地踏勘与地图实证,锁定了中心台的具体位置,从根本上解决了元大都研究中都城中轴线位置的难题。尽管元大都的大内轴线与都城轴线并不重合,营建的里制也不一致,但是独树将军是大内轴线与都城轴线的共同参照物,这也显示了元大都规划设计的统一性与技术方法的一致性。

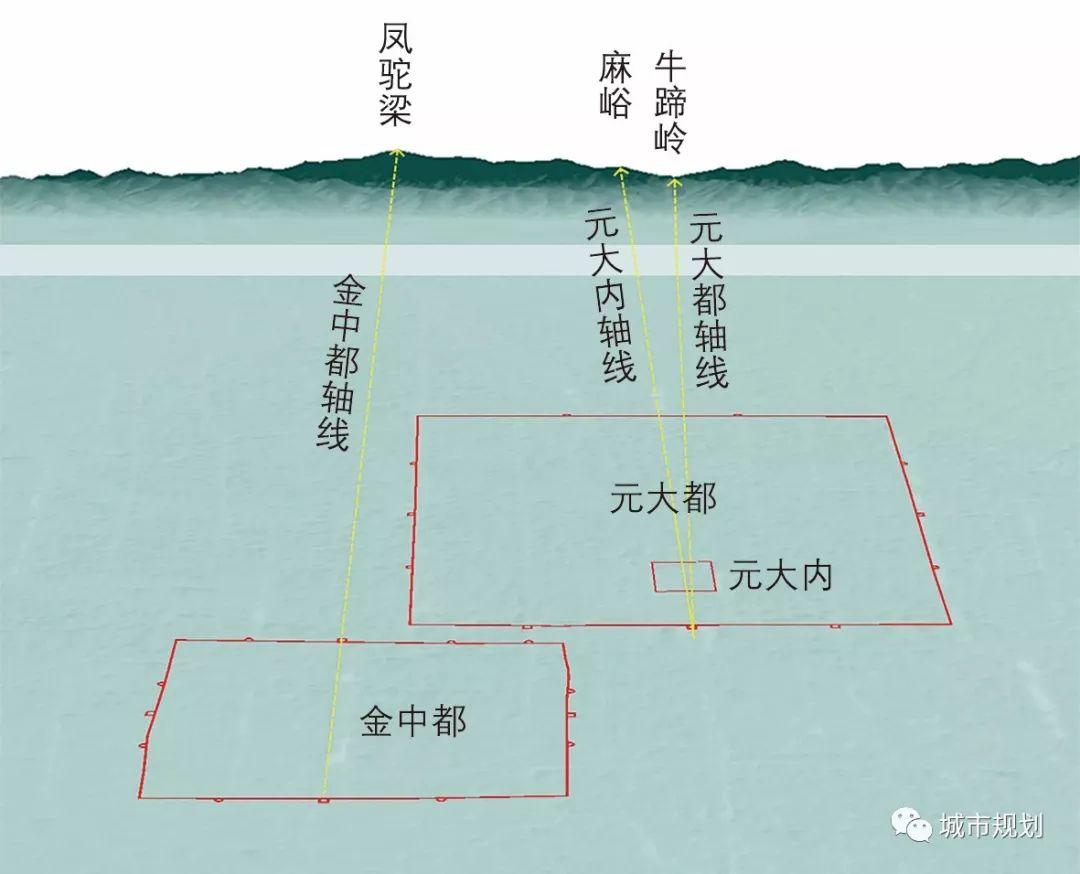

(3)元初于金中都东北择吉地而建新都,吉地之“吉”的一个重要体现是城市中轴线所对的北部山体之“象”。比较处于元大内轴线上的齐政楼与处于都城轴线上的中心台,两者距离很近,但是刘秉忠规划元大都时并没有让两者重合,而是在大内轴线东侧仔细相度,选择了一处合适地点作为中心台,另行设置了都城轴线,其中自有原因。利用本文提出的参望之法可以发现,如果将元大都宫城轴线向北延长至燕山,落点正处于都城轴线所对山谷西翼斜坡上,东距谷底水平距离约1.8km,形态并没有什么特别之处;沿着元大都北望的斜坡西去,距离约23km处,有一名为凤驼梁的山头,海拔1530m,这个高峰正是金中都轴线北向所对,距离金中都68km。据此可以推知,刘秉忠在经营都城轴线时,对于北侧远山地理形势进行了综合考量,由于元大都位于金中都东北,不用担心“西益宅”的建造禁忌,可以在金中都中轴线东侧选择合适地点布置元大都轴线。但是,由于元大内以海子东侧的南北大道为基础,大内轴线北对远山的形态并不理想,于是在大内轴线东侧又选择了合适地址置中心台,另立都城规划轴线,北对山谷,正合坎位“设险以守其国”的易学蕴含。也就是说,在元大都尺度上,中心台与齐政楼的空间距离并不大,但是因此而确立的中轴线的差别则是十分悬殊的(图16)。

▲ 图16 | 金中都、元大内、元大都轴线北望效果模拟比较

▲ 图16 | 金中都、元大内、元大都轴线北望效果模拟比较

Fig.16 Comparison between the northern views of Jin Zhongdu, the Yuan Palace, and Yuan Dadu

(4)国家、都城、大内等不同尺度的中轴线交汇,形成元大都的“中心地区”。元大都的大内轴线和都城轴线邻近,在齐政楼及其周边地区,包括中心台、钟楼、鼓楼及繁盛的市场,形成了以齐政楼为中心的“中心地区”。值得注意的是,这里也是国家尺度“轴线”上的重要节点。从秦汉以来中华民族2000多年的历史进程看,公元前2世纪到公元10世纪的“长安—洛阳”时代(秦汉—唐宋),与公元11-20世纪的“北京”时代(辽金元明清),相互关联,共同指向伟大的多民族统一国家,元大都可谓中国都城史上“北京时代”⑧的一个综合标征。大都作为元帝国的都城,是天下之都会,以形胜论,内跨中原,外控朔漠。国家尺度的大运河,终点是大都,经过通惠河与都城中轴线、大内中轴线交汇于海子桥、澄清闸,汇于海子,海子是都城之胜地,也是国家的“内港”。北出大内,循海子东岸北行至齐政楼,折向西北沿海子北岸斜街,北出健德门,通往上都、漠北,以至横贯草原绿洲世界,齐政楼-斜街-健德门可谓元帝国陆上交通体系的起点。因此,齐政楼周边的海子(积水潭)及海子桥-澄清闸、斜街等,实际上是忽必烈时代“一带一路”的起点,也是国家中轴线的起点,这对于深刻认识北京“传统中轴线”的丰富蕴含,做好北京老城整体保护工作,以及充分认识元大都在中国城市史与规划史上的突出地位,都具有十分重要的意义。

(5)元大都城市中轴线与子午线的关系有待进一步研究。本文推定的元大都城市中轴线走向为北偏东0.36°,这与子午线方向偏差甚微,究竟是元大都规划设计根据子午线走向而确定城市中轴线走向,选择了合适的中心台位置,还是确定了中心台的位置与城市中轴线走向,发现恰好符合子午线的方向,这是值得进一步探讨的问题。如果有证据进一步论定元大都城市中轴线的确为子午线走向,那么本文推定的北偏东0.36°,相对360°的周角来说,比例仅占1‰,也是可以接受的。在此基础上,似乎可以进一步探讨中心台天学蕴含,这也符合文献所记载的刘秉忠精通阴阳术数之说。

(6)与中心台有关的元大都结构形态研究有待进一步展开。中心台是元大都规划设计中的一个控制点,本文所指出的经过元大都中心台的城市中轴线,究其实质是一条都城规划设计控制线,中心台以及经过中心台的南北向中轴线位置的精确锁定,为进一步加深对元大都的认识提供了基础,并可开拓新的研究领域(图17)。从城市规划布局看,中心台作为四方之中,实际上城市中轴线和“中纬线”的十字交汇处,元大都规划设计中的“中纬线”还是一个有待发掘的话题,这可能对于进一步探讨元大都东西两侧城墙上城门开设的位置,以及城市坊巷系统的布置,乃至城市总体布局等,都具有重要的参考价值。

▲ 图17 | 元大都的中轴线与空间要素

▲ 图17 | 元大都的中轴线与空间要素

Fig.17 The central axis of Yuan Dadu and the key nodes

( 感谢故宫博物院徐斌博士在研究过程中提供文献方面的支持。)

注释

① 据徐苹芳(1984):“1956年清华大学赵正之教授提出元、明、清北京的中轴线没有变,是同一条,并列举了很多理由。他认为元大都的中轴线应该正对着大天寿万宁寺的中心阁,即现鼓楼的位置。”

② 关于元大内建成的时间,元人陶宗仪《辍耕录》卷二十一“宫阙制度”记载:“至元八年八月十七日申时动工,明年三月十五日即工。”又,《元史·世祖本纪》记载,至元五年十月戊戌,“宫城成”,这可能是宫城城墙建成时间。

③ 至顺三年(1332)宋本所撰《都水监事记》记载:“至治二年(1322)七月,石丽正门南之第一、又南第二桥,以壮郊祀御道。盖京师桥闸,旧皆木,宰相谓不可以久,尝奏命监渐易以石。”这也说明第二桥位于第一桥南,并且原来都是木桥。

④ 徐氏铸学斋抄本《析津志》记载:“郊天台,在京城之南五里,有壝,设郊祀署主之。……金大定十一年(1171),拜郊所建,国朝因之,事实备载太常。”

⑤ 顾颉刚.游妙峰山杂记//顾颉刚,编.妙峰山.上海:上海科学技术文献出版社,2014。

⑥ 传东晋郭璞撰《葬书》记载:“丘垄为阴,冈阜为阳。丘言其高,骨乃山之带石者。垄高不能自立,必藉石带土而后能耸也。冈者迹也,土山为阜,言支之有毛脊者。垄之有骨,气随而行则易见,支无石,故必观者毛脊而后能辨也。然有垄而土、支而石、垄而隐、支而隆者,又全藉乎心目之巧以区别也。”——感谢故宫博物院王军研究馆员对此条文献解释的提示。

⑦ 元大都皇城名称、都城名称乃至年号、国号,都取诸乾坤二卦之辞,早已为人所识。如清代朱彝尊指出,“元之建国、建元以及宫门之名,多取易乾、坤之文”;乔莱《西蒙野话》指出,“元建国曰大元,取大哉乾元之义也。建元曰至元,取至哉坤元之义也。殿曰大明、曰咸宁,门曰文明、曰健德、曰云从、曰顺承、曰安贞、曰厚载,皆取诸乾坤二卦之辞也”。

⑧ 武廷海.中国都城史上的“北京时代”.待刊稿。

参考文献

1 奉宽. 燕京故城考[J]. 燕京学报,1929(5):883-966.

FENG Kuan. A Study on the Yanjing City[J]. Journal of Yanjing University,1929(5):883-966.

2 朱偰. 元大都宫殿图考[M]. 上海:商务印书馆,1936.

ZHU Xie. A Study on the Layout of the Palace of Yuan Dadu[M]. Shanghai: The Commercial Press,1936.

3 王璞子. 元大都城平面规划述略[J]. 故宫博物院院刊,1960:61-82.

WANG Puzi. A Brief Introduction to the Plan of Yuan Dadu[J]. Palace Museum Journal,1960:61-82.

4 赵正之. 元大都平面规划复原的研究[M]//《建筑史专辑》编辑委员会.科技史文集(第2辑). 上海:上海科学技术出版社,1989:26.

ZHAO Zhengzhi. A Study on the Restoration of the Plan of Yuan Dadu[M]//Editorial Committee of Special of Architectural History. History of Science and Technology(vol. 2). Shanghai: Shanghai Scientific and Technical Publishers,1989:26.

5 元大都考古队. 元大都的勘查和发掘[J]. 考古,1972(1):19-28,72-74.

The Archaeological Team of Yuan Dadu. Exploration and Excavation of Yuan Dadu[J]. Archaeology,1972(1):19-28,72-74.

6 徐苹芳. 古代北京的城市规划[M]//侯仁之. 环境变迁研究(第一辑).北京:海洋出版社,1984.

XU Pingfang. Urban Planning in Ancient Beijing[M]//HOU Renzhi. Research on Environmental Evolution(vol.1). Beijing: China Ocean Press,1984.

7 徐苹芳. 元大都的勘查和发掘[M]//中国历史考古学论丛.台北:允晨文化,1995:159-172.

XU Pingfang. Exploration and Excavation of Yuan Dadu[M]//Symposium on the Archaeology of Chinese History. Taipei: Asian Culture,1995:159-172.

8 梁思成. 北京——都市计划中的无比杰作[J]. 新观察,1951(2):7-8.

LIANG Sicheng. Beijing: The Masterpiece of Urban Planning[J]. New Observation,1951(2):7-8.

9 侯仁之. 元大都城与明清北京城[J]. 故宫博物院院刊,1979(3):3-21.

HOU Renzhi. Yuan Dadu and Beijing in the Ming and Qing Dynasties[J]. Palace Museum Journal,1979(3):3-21.

10 傅熹年. 中国科学技术史·建筑卷[M].北京:科学出版社,2008.

FU Xinian. A History of Science and Technology in China(Volume of Architecture)[M]. Beijing: Science Press,2008.

11 蔡蕃. 北京古运河与城市供水研究[M]. 北京:北京出版社,1987.

CAI Fan. A Study on Ancient Canals and Urban Water Supply in Beijing[M]. Beijing: Beijing Publishing House,1987.

12 岳升阳,孙洪伟,徐海鹏. 国家大剧院工地的金口河遗迹考察[J]. 北京大学学报:哲学社会科学版,2002(3):143-152.

YUE Shengyang,SUN Hongwei,XU Haipeng. Ruins of the Jinkou River on the Construction Site of the Grand National Theatre[J]. Journal of Peking University (Humanities and Social Sciences),2002(3):143-152.

13 王世仁. 北京天桥的变迁及景观建设的意义[J]. 北京规划建设,2012(5):150-153.

WANG Shiren. Evolution of Beijing Tianqiao and Significance of Landscape Construction[J]. Beijing Planning Review,2012(5):150-153.

14 秦建明,赵琴华.“参五”与中国古代天文测量[J].陕西历史博物馆馆刊,2002:86-91.

QIN Jianming,ZHAO Qinhua. Collineation Measurement and Astronomical Surveying in Ancient China[J]. National Museum of the Shaanxi History,2002: 86-91.

15 陈高华. 元大都[M]. 北京:北京出版社,1982.

CHEN Gaohua. Yuan Dadu[M]. Beijing: Beijing Publishing House,1982.

16 傅熹年. 元大都大内宫殿的复原研究[J]. 考古学报,1993(1):109-151.

FU Xinian. A Study of the Reconstruction of the Imperial Palaces in the Great Yuan Capital[J]. Acta Archaeologica Sinica,1993(1):109-151.

17 傅熹年. 中国古代城市规划建筑群布局及建筑设计方法研究[M]. 北京:中国建筑工业出版社,2001.

FU Xinian. A Study on Methods of City Planning,Architectural Group Layout and Architectural Design in Ancient China[M]. Beijing: China Architecture & Building Press,2001.

18 郭璐,武廷海. 辨方正位 体国经野——《周礼》所见中国古代空间规划体系与技术方法[J].清华大学学报:哲学社会科学版,2017(6):36-54,194.

GUO Lu,WU Tinghai. Identifying the Region and Order,Shaping the Cities and Countryside: The Ancient Chinese Spatial Planning System and the Techniques in Rites of Zhou[J]. Journal of Tsinghua University(Philosophy and Social Sciences),2017(6):36-54,194.

19 侯仁之. 试论元大都城的规划设计[J]. 城市规划,1997(3):10-13.

HOU Renzhi. A Study on the Planning and Design of Yuan Dadu[J]. City Planning Review,1997(3):10-13.

20 姜舜源. 故宫断虹桥为元代周桥考——元大都中轴线新证[J]. 故宫博物院院刊,1990(4):31-37.

JIANG Shunyuan. A Demonstration of the Duanhong Bridge in the Imperial Palace as the Zhou Bridge of the Yuan Dynasty: A New Evidence to the Central Axis of Yuan Dadu[J]. Palace Museum Journal,1990(4):31-37.

21 姜舜源. 论北京元明清三朝宫殿的继承与发展[J].故宫博物院院刊,1992(3):77-87.

JIANG Shunyuan. On the Inheritance and Development of the Palace of Beijing in the Yuan,Ming,and Qing Dynasties[J]. Palace Museum Journal,1992(3):77-87.

22 孟凡人. 元大都的城建规划与元大都和明北京城的中轴线问题[J]. 故宫学刊,2006: 96-121.

MENG Fanren. The Planning and Construction of Yuan Dadu and the Relationship Between the Axes of Yuan Dadu and Beijing in Ming and Qing Dynasties[J]. Journal of Gugong Studies,2006:96-121.

23 潘谷西. 元大都规划并非复古之作——对元大都建城模式的再认识[C]. 北京:中国紫禁城学会第二次学术讨论会,1997.

PAN Guxi. Planning of Yuan Dadu Is Not a Retro Work: Re-understanding the Construction Pattern of Yuan Dadu[C]. Beijing: The Second Colloquium of the Forbidden City Society of China,1997.

24 王璧文.元大都城坊考[J].中国营造学社汇刊,1936,6(3).

WANG Biwen. A Study on the Neighbourhoods of Yuan Dadu[J]. Journal of Society for the Study of Chinese Architecture,1936,6(3).

25 王岗. 元大都宫殿营建及功能略述[J]. 北京社会科学,2013(3):156-161.

WANG Gang. The Palace of Yuan Dadu in Yuan Literature[J]. Social Sciences of Beijing,2013(3):156-161.

26 王世仁.考释:北京古都中轴线确定之谜[J].北京规划建设,2012(2):11-13.

WANG Shiren. The Planning Mystery of Central Axes in Ancient Cities of Beijing[J]. Beijing Planning Review,2012(2):11-13.

27 王子林. 元大内与紫禁城中轴的东移[J]. 紫禁城,2017(5):144-152.

WANG Zilin. The Eastward Movement of the Central Axis of the Imperial Palace of Yuan Dadu[J]. Forbidden City,2017(5): 144-152.

28 吴良镛. 北京旧城与菊儿胡同[M]. 北京:中国建筑工业出版社,1994.

WU Liangyong. Beijing Old City and Ju’er Hutong[M]. Beijing: China Architecture & Building Press,1994.

29 吴良镛. 中国人居史[M]. 北京:中国建筑工业出版社,2014.

WU Liangyong. The History of Chinese Human Settlements[M]. Beijing: China Architecture & Building Press,2014.

30 武廷海. 从形势论看宇文恺对隋大兴城的“规画”[J]. 城市规划,2009(12):39-47.

WU Tinghai. On Plan for Capital City of Daxing in Sui Dynasty Led by Yu Wenkai in the View of Xingshi Theory[J]. City Planning Review,2009(12):39-47.

31 武廷海. 六朝建康规画[J]. 城市与区域规划研究,2011(1):89-114.

WU Tinghai. On the Plan for Capital City Jiankang in Six Dynasties[J]. Journal of Urban and Regional Planning,2011(1):89-114.

32 武廷海,王学荣.秦始皇陵规画初探[J].城市与区域规划研究,2015(2):132-187.

WU Tinghai,WANG Xuerong. Research on the Plan of Mausoleum of First Qin Emperor[J]. Journal of Urban and Regional Planning,2015(2):132-187.

33 徐斌. 明北京宫殿营建时间新考[C]. 苏州:第十七届清史学术研讨会,2017.

XU Bin. A New Study on the Construction Time of the Palace of Beijing in the Ming Dynasty[C]. Suzhou: The 17th Symposium on Qing History,2017.

34 徐苹芳. 元大都在中国古代都城史上的地位——纪念元大都建城720年[J]. 北京社会科学,1988(1):52-53.

XU Pingfang. The Significance of Yuan Dadu in the History of Chinese Ancient Capitals: In Memory of the 720th Founding Anniversary[J]. Social Science of Beijing,1988(1):52-53.

35 杨宽. 中国古代都城制度史研究[M]. 上海:上海古籍出版社,1993.

YANG Kuan. A Study on the Planning History of Ancient Chinese Capitals[M]. Shanghai: Shanghai Classics Publishing House,1993.

36 岳升阳,马悦婷. 元大都海子东岸遗迹与大都城中轴线[J]. 北京社会科学,2014(4):103-109.

YUE Shengyang,MA Yueting. The Eastern Bank of Haizi’s Historical Remains and the Axle-Wire of Yuan Dadu[J]. Social Science of Beijing,2014(4):103-109.

37 张宁.关于北京城传统中轴线的历史考察[M]//中国古都学会.中国古都研究(第十三辑)——中国古都学会第十三届年会论文集.1995.

ZHANG Ning. A Historical Survey on the Traditional Central Axis of Beijing[M]//Society of Chinese Ancient Capitals. A Study of Chinese Ancient Capitals(Vol.13): The Symposium of the Thirteenth Annual Meeting of Society of Chinese Ancient Capitals.1995.

38 赵正之. 元大都调查研究[R]. 清华大学第二次科学讨论会第七组建筑系报告提纲,1957.

ZHAO Zhengzhi. Survey and Study on Yuan Dadu[R].Report Outline Submitted by Department of Architecture of the 7th Team in the Second Scientific Seminar of Tsinghua University,1957.

39 朱启钤,阚铎.元大都宫苑图考[J].中国营造学社汇刊,1930,1(3).

ZHU Qiqian,KAN Duo. A Study on the Layout of the Imperial Palace and Garden of Yuan Dadu[J]. Journal of Society for the Study of Chinese Architecture,1930,1(3).

微信改版后

好多人说不能很方便找到我了

其实把咱们“城市规划”置顶就可以啦

只需要5秒钟哟~

了解更多《城市规划》杂志信息,搜索微信号“chengshiguihuazazhi”或识别下方二维码关注。

关注我们,精彩无限~!

关注我们,精彩无限~!

规划问道

规划问道