转自雅昌艺术网2017-03-29

“古朴浮雕华夏韵,墨客雅士书案陈。”一方砚台贯穿了华夏五千年的灿烂文明,古朴雕琢,天然写意,千形百状,饱含雅韵。砚台虽小,却映射出中华民族悠久的历史文化传统。作为文房四宝的重要组成部分,砚台是文人书写绘画的必备品,这使得中国古代形成了特有的砚台文化。说起砚台,自古以端、歙、红丝、澄泥四大名砚为优,其中,唯澄泥砚与前三者不同,它不以优质石料为材,而以沉淀千年的汾河泥沙,选其中最为细腻者,极尽工序之繁复,最后在大火的煅烧中把泥土的“柔”化作坚硬而光滑的“刚”,发墨不损毫发,历经唐宋元明而不衰,备受文人骚客的珍爱。不幸的是,它在历史发展的洪流中也一度失落,制作工艺几乎不为后人熟知,因而古代澄泥砚留存下来的极为稀少,上品更是一方难求。从那些留存至今的古澄泥砚中,我们依旧可以追溯其中蕴涵的古老智慧。

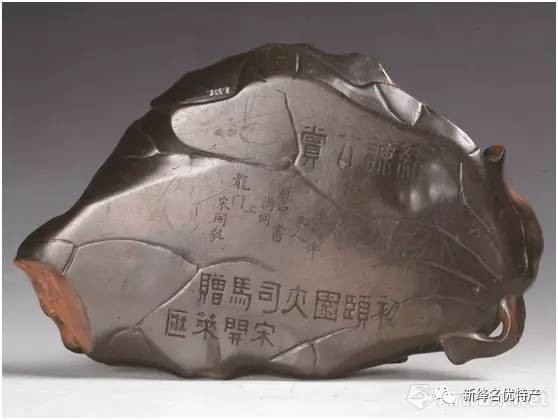

朱砂荷鱼澄泥砚(正面) 天津博物馆

朱砂荷鱼澄泥砚(背面)

滥觞,唐之澄泥砚品为第一

从现存史料、文献来看,澄泥砚大体始于唐代,其时是砚台发展的繁荣时期,砚台的种类呈现多元化发展,除了传统的石砚、陶砚、漆砚以外,还出现了三彩砚、澄泥砚等新种类。 端砚、歙砚、澄泥砚、红丝砚相继兴起,成为了我国著名的砚种,被文人雅士争相收藏。而澄泥砚特殊的泥沙质地使它在众多名砚中独树一帜。唐代大文学家韩愈在《瘗砚文》中写道:“土乎成质,陶乎成器”,“砚乎研乎,与瓦砾异”说的就是澄泥砚。由于澄泥砚是唐代具有代表性的产物,所以后人也称澄泥砚为“唐砚”。明人高濂曾说:“唐之澄泥砚品为第一。”由此可见澄泥砚的重要价值与非凡地位。

天津博物馆就收藏了一件名为“朱砂荷鱼澄泥砚”的明代传世品,砚体被雕刻成一条鲤鱼,其砚面朱红,四周及背面则为黑色。整体造型被赋予了年年有余、和和美美的吉祥寓意。鱼身中间朱砂的部分为砚堂,为磨墨之处,鳍尾之间的凹槽为砚池,用以储水,保证砚台的温润程度,使其不会干燥裂开。该砚泥质优良,色泽鲜艳,习称朱砂澄泥,是澄泥砚中的上品。

工艺,千淘万洗方为澄

唐代澄泥砚的生产地域主要分布在汾河下游地区,绛州(山西南部新绛一带),绛州最为有名。汾河上游中的泥沙本来颗粒很大,但在随汾河水几经波折后,体积大的颗粒因为太重早已沉淀下来,到达绛州一带的时候,水中只剩下最轻最细的泥沙。汾河畔岸低水阔,水流缓慢,汾河水携带的那些细沙便沉积下来,历经千百年来的淘洗,这些珍贵的泥沙便成为了制作澄泥砚的难得原料。

据专家考证,澄泥砚的诞生很可能是古人受到了秦汉时期砖瓦当生产过程的启发,改进原始陶砚的制作方法发展而来的。上等的澄泥砚,观若碧玉、抚若童肌、储墨不涸、积墨不腐,让人不得不叹服造物的神奇,但是谁又能想到,这种独特的砚台却是由泥巴制成的。遗憾的是,在千余年的历史资料中,没有找到一段详细准确的文字可以用来作为参考,让今人完全熟知澄泥砚的烧制方法,因而到今天,如何烧制出质量上乘的澄泥砚就成为了人们最为关心的话题。

由于材质的特殊性,澄泥砚的制作工序十分精细繁杂。古时候,工匠们要先到汾河沿岸进行采泥,将采来的泥料淘洗后放入绢袋之中,对泥料进行进一步的筛选。口袋在空中不断地晃动,最细致的泥料便留在了袋中,再将绢袋抛入河水,继续受河水冲洗。如此,两三年之后,绢袋中的泥沙越来越细。对泥料不断筛选的过程,被人们称为“澄泥”。明人陈继儒在《珍珠船》中记载“绛县人善制澄泥砚,缝绢袋置水中,逾年而取之,陶为砚,水不涸”。然而,如今汾河水的流量已不及古代,污染也较为严重,这种方法早已不可再用。现在的工匠们一般是在汾河河床上寻觅千年未动的沉积处,但即便找到,也只是浅浅的一个土层,所以极其珍贵。接下来,工匠们要对过滤后的泥料进行干燥,一般使用密织的布袋、绢袋,将泥浆装入织物袋中,悬挂晾干。自然脱水所用的时间较长,最终通过泥料软硬程度来判断是否完成。脱水处理后开始“和泥”。“和泥”与“和面”是一个道理,要把所有的泥团都摆弄得像面团一样,不能硬也不能软。如果泥和水不能有机融合,或是里外干湿不均,烧制时便会使砚坯产生不同程度的收缩,从而导致变形,所以这个步骤极为关键。待到把泥料摆弄得软硬适中之后,下一步就如同制茶一样,用硬物对泥团进行敲击,使其变得紧密细致,再裹好放在阴暗角落进行陈腐。所谓陈腐,就是让泥料自然消除气泡,使含水量更为均匀,这个工序通常需要6 个月以上的时间。陈腐完毕后就开始进行雕刻,砚台是集书法、绘画、雕刻于一体的艺术品,图案与设计取决于制砚师的文化底蕴和艺术素养,每一方砚台都是制砚师真实情感的表达。澄泥砚有两种制法,一种是手工捏制,一种是用模子翻制。制模一般先用优质的陶土制作一件砚台实体,然后再用陶土翻制模具,经过修整后再焙烧成陶制模具,这种方式便于大量生产。手工捏制一般都是在泥半干时进行,泥的状态要“软”得可用竹刀雕刻,同时还要“硬”得不塌形。雕刻完成后,将砚坯彻底晾干,然后进行焙烧。想让澄泥砚成为贵如黄金的成品,还必须经过烈火的考验,陶的烧成温度是在700°C 左右,瓷的烧成温度在1300°C 左右,而绛州澄泥砚的烧成温度是介于两者之间。所以,烧造温度的掌控十分重要,烧制温度过高就会瓷化,墨在砚上打滑,发墨功力差;相反,烧制火候不够就会烧成陶质,硬度差,磨墨时泥磨俱下。由此可见,煅烧工艺是制作澄泥砚最为复杂的一个环节,澄泥砚的颜色、硬度等都与此密切相关。出窑的过程也需要十分小心,刚烧成的砚台需要缓慢降温,自然降温会使之破裂。成品出窑后还要进行精修,由于砚台入窑、出窑和焙烧时难免会出现磨损或变形,因此,精修也就成为了必不可少的一道工序。精修后再用不同粗细的砂纸进行打磨,一般需要3 – 5 遍,以致使整个砚坯完全光滑,无粗糙感为止。最后再进行抛光和上蜡。如此繁复的工序,最终使砚台坚如铁石。每一个制作过程都需要细心的操作和耐心的等待,所以,一方砚台的烧制时间通常也要1 年之久。

澄泥砚的颜色也并不是单一的。在900 多摄氏度的温度下烧制时,澄泥砚会产生窑变。所谓窑变,就是指在窑中受到不同温度、不同气氛的影响而自然形成的各种不同的颜色。一般从点火到熄火约需一周的时间,稍有不慎就有可能整窑报废。因此,在烧制过程中,燃料要不断变化,温度也要不断调整,如此才能形成不同的色彩。例如朱砂红、鳝鱼黄、蟹壳青等。

再生,幻化土与火碰撞的色彩

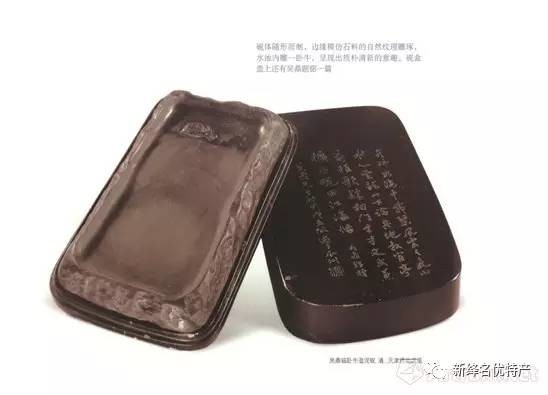

澄泥砚兴盛于唐宋,中唐以后,历代皆为贡品。据史料记载,清代乾隆皇帝对澄泥砚尤为喜爱,他在四库全书《西清砚谱》中载入的240 余方砚台中,澄泥砚多达51 方,而且每方砚台上都亲笔题写了砚铭、诗词等。乾隆皇帝还对澄泥砚的加工制作热衷一时,他曾命山西巡抚组织人力收集原材料,在宫中进行烧制。但由于方法不得当,所以,大多数成品质量并不理想。后来,由于国民动荡、战乱频繁,传统文化也逐渐被破坏与侵蚀,澄泥砚的制作工艺在之后的300余年里几近失传。据1928 年《新绛县志》载,“绛州出澄泥砚,《山西通志》及绛州旧志均记之,可知澄泥砚确为绛州所出,唯今日无制之者,盖其法早已失传矣!”直到1986年山西新绛县博物馆馆长蔺永茂开始了对绛州澄泥砚的研究,并与其子成立了“绛州澄泥砚研制所”。无数次的失败,无数次的尝试,绛州澄泥砚研制所不仅烧出了历史上的鳝鱼黄、蟹壳青等稀有颜色,而且还焙烧出各种新品,终于使澄泥砚这一民族瑰宝大放异彩,重新在砚海中展露新姿,再次成为古城绛州的一大地方特产。我国著名古砚鉴赏家蔡鸿茹这样评价过新生的绛州澄泥砚:“蔺氏父子研制的澄泥砚质地细润,刻工古朴刚劲,构图变化多样,在广泛吸取各类艺术营养的基础上,运用其自身的艺术功底,奏刀于泥砚之上,并巧妙地利用从焙烧泥质变化所变成纹理,与雕刻交相辉映,增加了砚的艺术性、观赏性,既有传统的古色古香,又有浪漫主义的时代色彩,为绛州澄泥砚注入了新的生命力。”

一份坚守一份传承,因为精美的品质,更因为承载着太多的历史文化,澄泥砚这一民族瑰宝和中华国宝将在坚守中得以发展,在呵护中得以传承。

本文除古砚所用砚台著作权,归绛州澄泥砚研制所所有,谨防假冒。

近年来新绛县一直有人侵权假冒我所绛州澄泥砚产品及国家级非遗荣誉,假冒其产品也是绛州澄泥砚。敬请社会各界知道,”绛州澄泥砚”是中国驰名商标,为蔺氏父子的山西省新绛县绛州澄泥砚研制所独有,不是所有的澄泥砚都是绛州澄泥砚。

请社会各界人士,认准国家级非遗,认准蔺涛大师,谨防上当受骗。

营销部:新绛宾馆对面西侧(四府街)

所 址:新绛县泽掌镇光村

手 机:13835972408 13613439595

13994870216 13834370315

网 址:①www.inkslabs-cn.com

②www.jzcny.com

Q Q:511903708

邮 箱:jzcnyyzs@163.com

如需购买请打以上电话定购

微信公众号:扫一扫,让您了解更多,有意想不到的收获。

规划问道

规划问道