原文始发于微信公众号(中国传统村落保护与发展中心):村落里的中国(6):当二师兄已成往事

村落是个有机的精密系统,牵一发而动全身,你不可能只触动其中的一个细节,而不对整体产生影响。在村落改造利用的时候,可别忽视这点。

比如,当代出于种种原因,许多村落不再养二师兄。这就绝不仅仅只是村里没了二师兄那么简单。

二师兄在中国的农耕文明中,留有浓墨重彩的一笔。它很久以来就是家中重要的一员。看看汉字的“家”就能明白。屋顶下面有了二师兄,就成为家了。

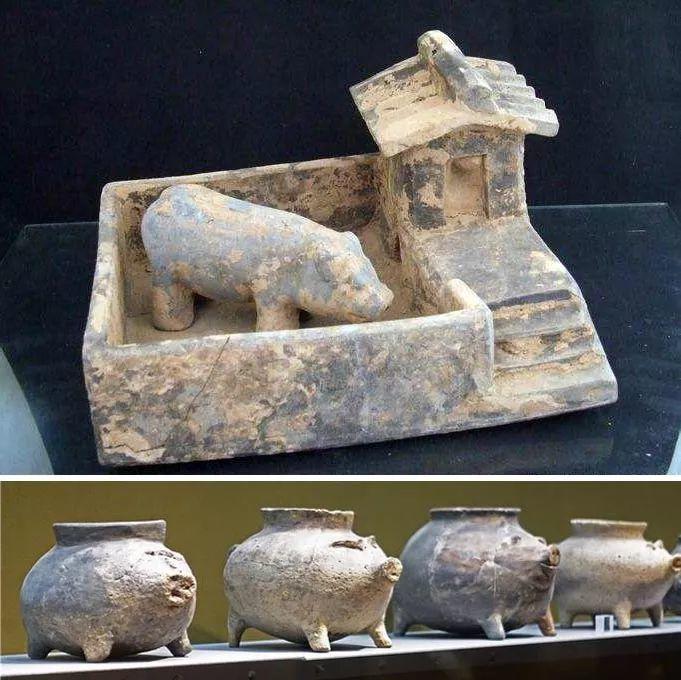

很多出土文物都在表明,二师兄在农耕文化中地位

正因为二师兄有这么重要的地位,所以就伴生了一列的风俗禁忌讲究民俗。

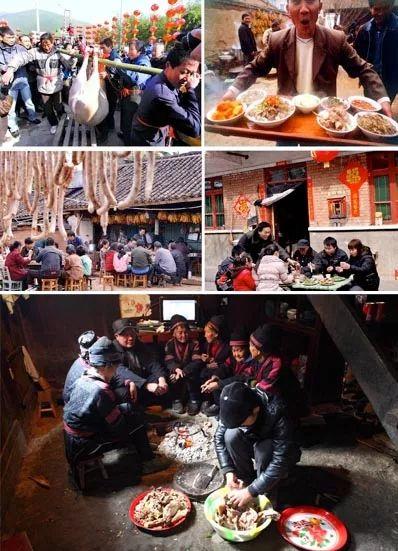

修猪栏的禁忌、买猪仔的讲究、对猪栏神圈棚公婆的祭拜、杀猪宴请的礼仪、亲戚间分肉的规矩、一起熏腊肉灌香肠的乐趣……

可以很认真地说,二师兄不单是家中的重要组成,也是村落文化共同体强有力的纽带之一。

二师兄是文化共同体形成、延续的纽带之一

不但在民俗文化上,在乡村的生态系统中,二师兄也起着关键的作用。通过它,厨余餐食的消化、有机肥的形成、天然农产品的产出……生态循环的典范。

美中不足的可能是寄生虫啊,气味啊,蚊蝇啊……可是,何必要因噎废食呢,想办法改进不就成了吗?

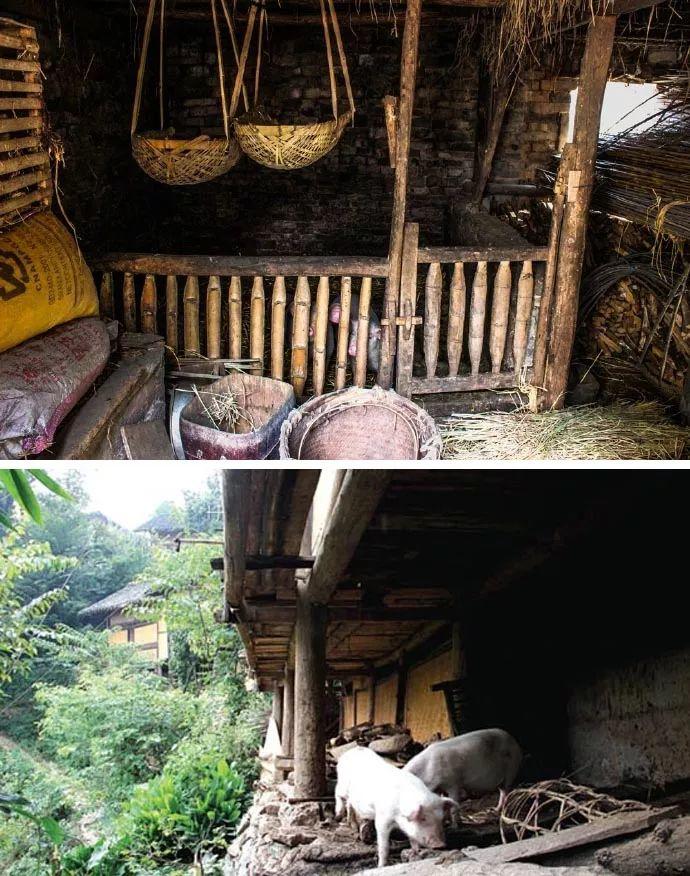

二师兄与人、与家庭的亲密关系

然而,时代不同了。大规模的养殖工业、乡村劳动习惯的变化、环保的压力……导致在很多地方,二师兄渐渐地消失在乡村的生活中(当然肉还是出现在餐桌上)。

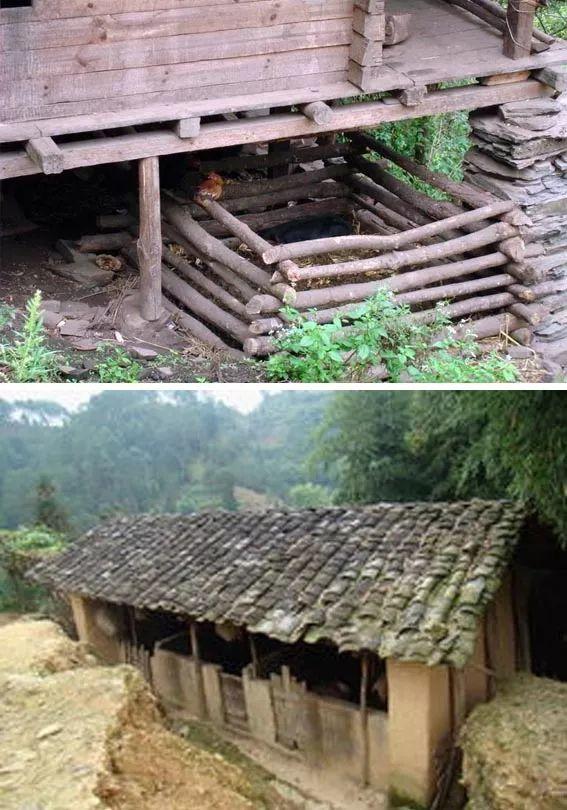

于是,猪栏、圈舍也拆除了,乡村距离城市小区,又近了一步……

于是,杀猪宴也没有了,分肉的热闹淡去了,亲情又少了一分……

于是,厨余餐食变成了要耗费大量资金和环境代价处理的垃圾了……

于是,只好大量地使用化肥了……

于是,本来就趋于崩溃的乡村文化共同体,又少了一根联系的纽带……

二师兄为千家万户带来的快乐温馨……

二师兄在乡村中渐行渐远,甚至连痕迹都被彻底消除。大家都喜欢拍猪栏酒吧,可是谁会拍真正的猪栏呢?二师兄在村里曾经的一切,终将无人记起。

当然,写这些并不是为赋新词强说愁。俺仿佛已经听到了正义的怒吼:你喜欢你就和猪一块儿呆着呗!

该消失的必然消失,用不着叶公好龙假惺惺地怀念。

但是,在有条件的村落,是否可以积极保留一些、改善一些呢?就算村里没了二师兄,把它的旧居除掉臭味,作为乡村风貌的一部分保留又有何妨呢?拆了以后种上草皮就漂亮了吗?

当猪栏成为酒吧,当鸡舍牛圈拆得干干净净后,我们所谓的农耕文明,又剩下多少呢?几座有身份的文物保护单位?几个能赚钱的非遗项目?

呵呵,当二师兄已成往事。

二师兄在村落里存在过的痕迹,将越来越少

【相关链接】

【往期文章】

规划问道

规划问道