原文始发于微信公众号(皖南派):鞭打芦花车牛返村|中国最长村名 传承孝道文化

文字〡左左 配图〡左左(手机拍)

在我国一般的村庄取名字3字左右居多,但你知道中国最长的村庄地名在哪吗?叫什么吗?

在安徽宿州萧县杜楼镇,坐落着一座看似很普通的皖北小村庄,却有着2700多年的历史,村名古老且很长,叫“孝哉闵子骞鞭打芦花车牛返村”,它是二十四孝之一孔子弟子闵子骞“芦衣顺母”故事的发生地,也是中国最长的村庄名。

古村的前身为“杜村”,后人为了弘扬闵子骞的孝行精神,就把杜村象山口该故事的发生地称为“鞭打芦花处”,把”杜村”更名为“孝哉闵子骞鞭打芦花车牛返村”。

可能是名字太长实在拗口,现在当地人已经简称它为“芦花村”或者“鞭打芦花村”,百度地图上显示的是“车牛返村”。

这座千年古村除了拥有“中国最长地名”和“中国最美地名”的美誉,同时也是“中国孝文化教育基地”。

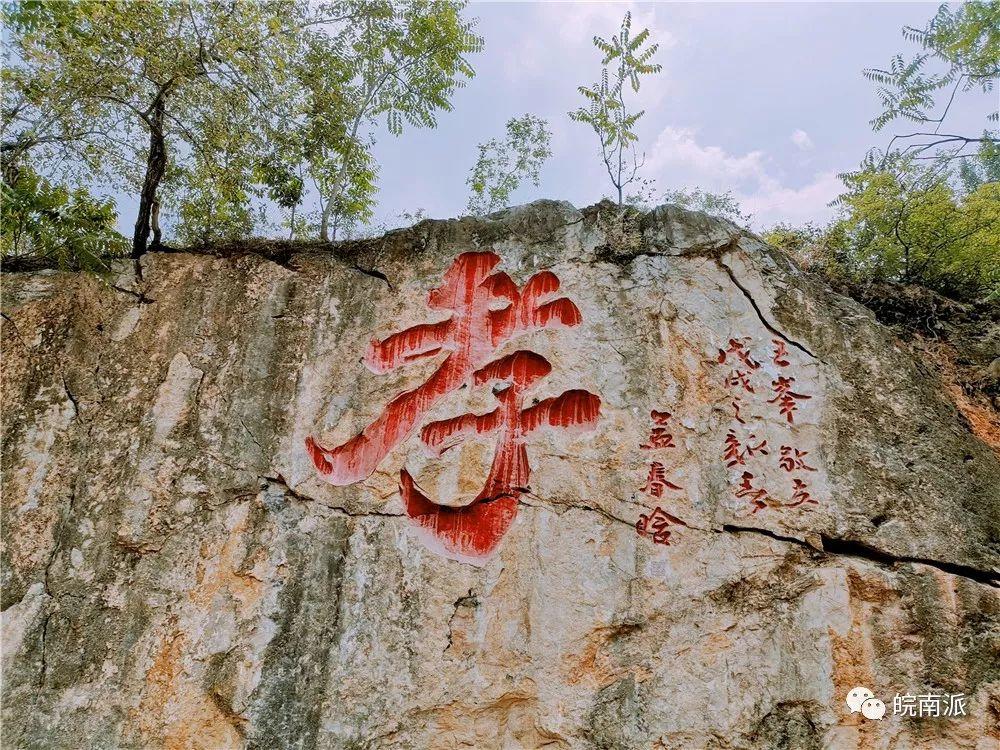

此时的皖北,到处都是一望无际的麦田,在杜楼镇孟窑行政村村口立着一块很显眼的牌坊,上写“安徽省千年古村 鞭打芦花车牛返村”,但这里并不是车牛返村,还需穿过一片麦田向里走大约一公里处看到一面刻有千年古村及鞭打芦花车牛返11个大字的山坡,才算进入车牛返村,山坡的大字是书画大师郑正书写,此处正在规划建造一个闵子骞孝文化广场。

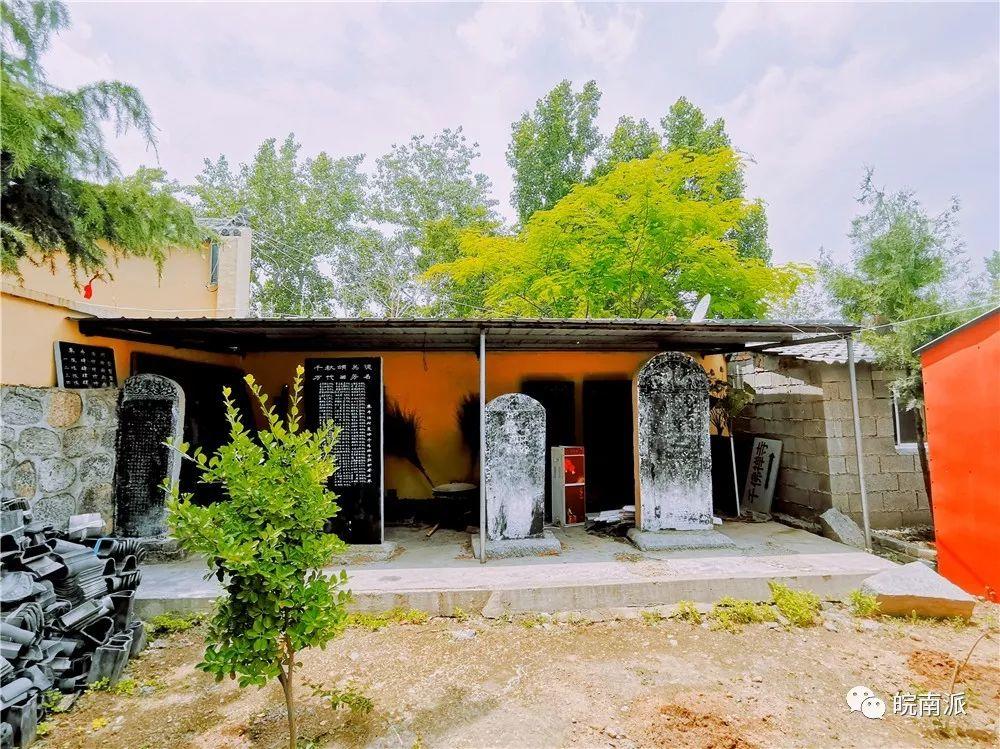

向左拐进入村子,村口是千年古寺千佛禅寺,寺内仅有一老者坐在凳子上,听着佛经,悠闲自在的享受着阳光。

从交谈中得知,老者是寺里的孙三师父(可能是居士),听孙师父介绍,千佛禅寺距今已有1300余年的历史,原名“千佛庵”,始建于公元688年唐朝武则天时期,在康熙时期已经是皖北众庙观之首,下辖皇藏峪瑞云寺、天门寺、圣泉寺和淮北相山显通寺。

但在文革期间遭到灭顶之灾,彻底破坏,现如今的千佛禅寺是近几年重修的,不过孙三师父说到现在连庙证都还没有申办下来,现在寺庙里暂无僧人,只有他一人常年住在这里看寺护院。

孙师父说,每年的农历二月廿四日也就是闵子骞的生日这天,千佛禅寺都会举行一年一度的冬季文化古庙会。

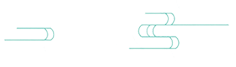

古庙会历时三天,期间举行开幕式、佛供养、禅论坛、书画展、诵经礼忏、民俗表演、戏曲表演、歌舞表演等活动,来庆贺闵子诞辰,缅怀一代圣贤的孝行。

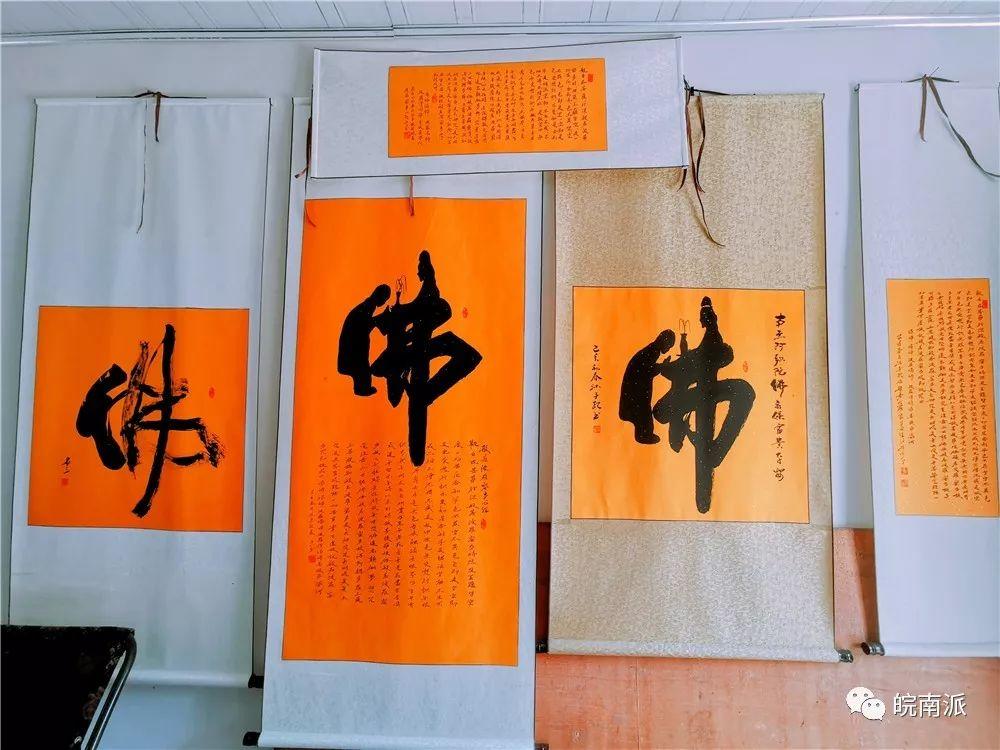

如今寺中还存有几块残碑,一块是乾隆的“恵我南黎”《圣谕碑》,一块是康熙时期《千佛庵题名碑》,还有北宋大书法家米芾题字的“宝藏”金字巨匾,只可惜都有所毁坏或者整旧如新了。

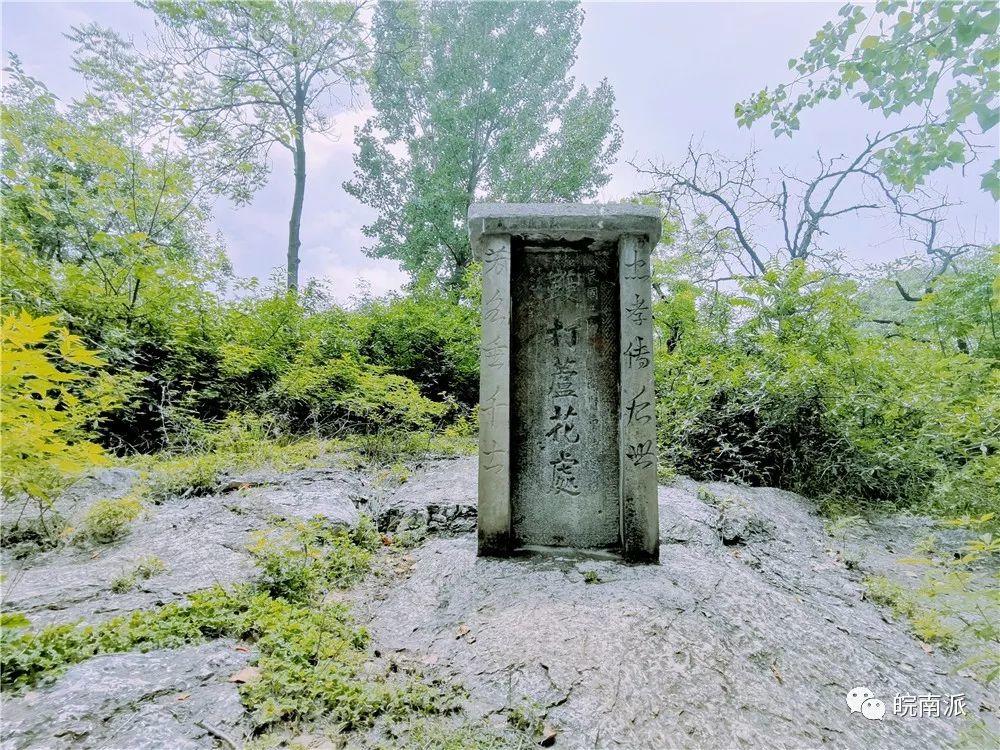

在村东头山脚下鞭打芦花处立了一块石碑,由李恒章撰文、王兆敏书丹、蒋相帆刻石、杜长耀竖碑。

碑文为:“孝哉闵子!人无间言,必在汶上,忠操靡坚。哀之今人,忠孝荡然。求则得之,效法前贤。”

此碑损坏后,后人又在原址上重立一碑,上刻“鞭打芦花处”(此碑刻于民国乙卯年),至今保存尚好。

走在村里,多少觉得有点惋惜,安徽千年古村落几乎都集中在皖南一代,在皖北有这么一座千年古村落实属难得,在如今皖南古村落旅游开发近乎饱和的情况下,为什么不来发展或者保护一下皖北的古村落呢?

何况这里还有一则千年不衰的古老孝贤传说,只要稍加改造和宣传,成为皖北甚至是安徽的旅游新亮点也不是没有可能。

这里历史遗迹甚多,风景秀丽,民风淳朴。

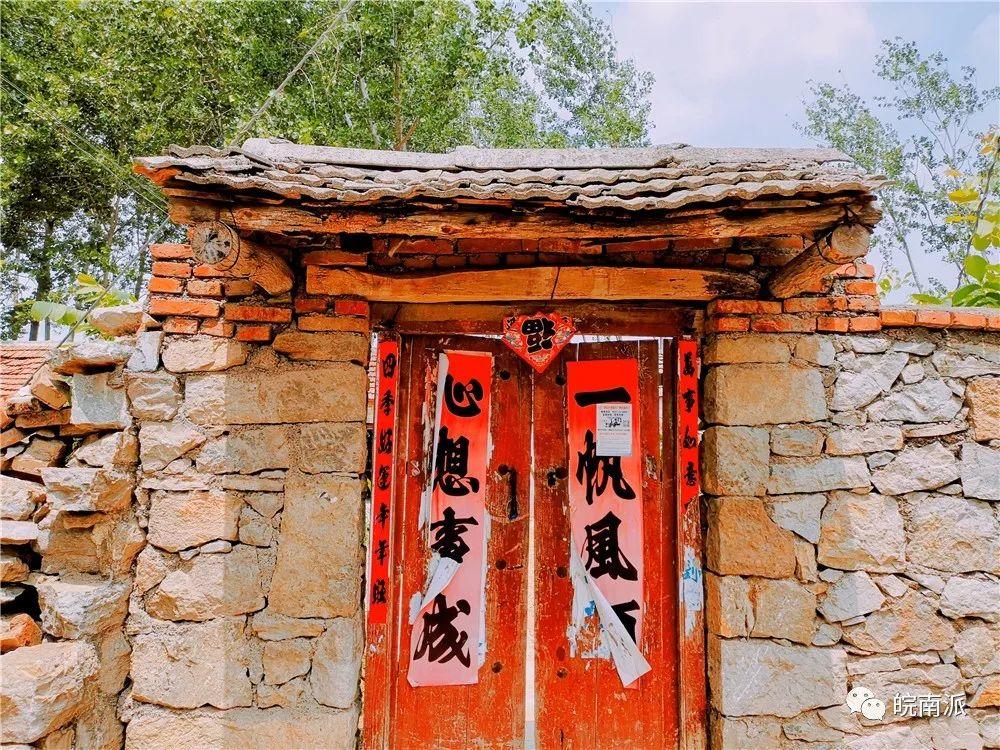

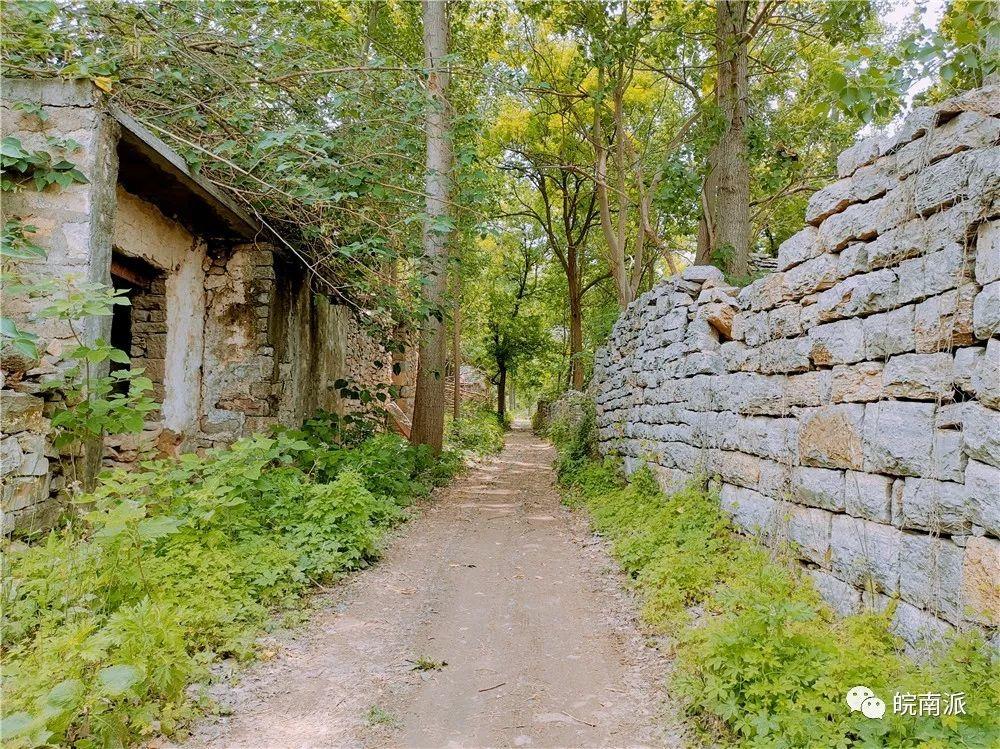

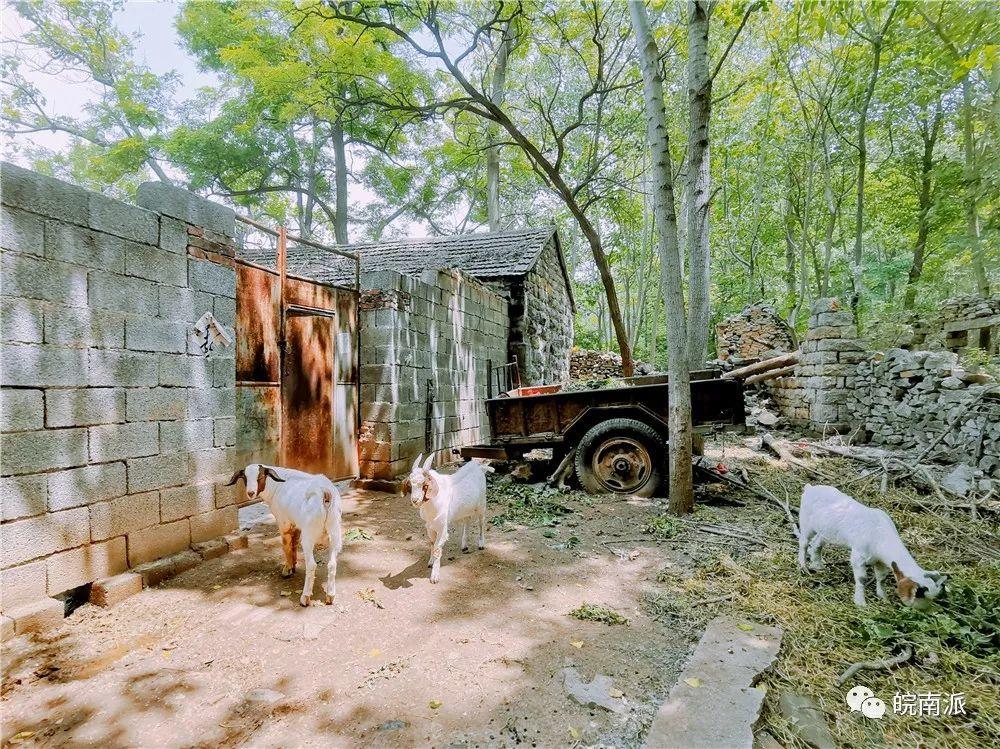

村里大部分房屋为石头砌墙,沧桑、古朴,这在整个安徽地区都能少见到,只是很多已经坍塌,但就算如此,穿行在这残垣断壁中,也能体会到古时圣贤之气。

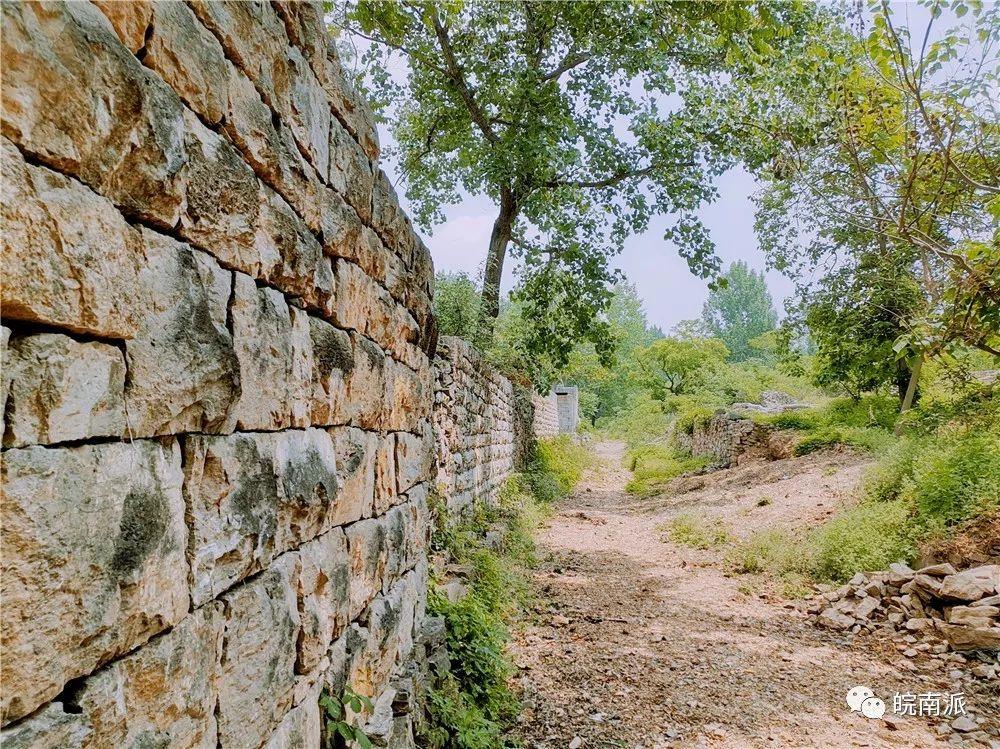

另外村里到处都是参天古树,村南侧山坡下羊肠小道就是闵子骞经过的千年车马古道,是不是很有“长亭外 古道边 芳草碧连天”的味道?

走在其中,是不是也会浮现你记忆里儿时玩伴围着古树打土豪、捉迷藏,大人们挨着老树歇歇脚、抽几口旱烟,聊几句家常的久违画面?

离开村子时很感慨,岁月经年,古村、古道、古树依旧在、只是似个迟暮而又孤独的留守老人,风刀霜剑在它身上留下太多的沧桑、寂寞与无奈。

但从古至今,“孝”历来都是中华民族文化的核心,而这个拥有着中国最长村名的村庄,无疑承载着国人自古以来对孝道的恪守,它的存在其实是对世人拳拳孝心的呼唤。

闵子骞鞭打芦花车牛返故事

“闵子骞少年时丧母,父继娶姚氏,生二子(闵革、闵蒙),继母偏爱己生”,虐待闵损。有一年农历小年刚过第二天的腊月廿四日,闵子骞同两弟随父去外婆家(闵马夫前妻的娘家)拜年。闵子骞驾车,当车行至萧县城西南象山脚下杜村时,天气骤变,朔风怒吼,雪花纷飞,寒气刺骨,闵子禁不住风寒,浑身直打颤,缩作一团,因手指被冻僵,牛绳、牛鞭皆滑落于地,牛车失去驾驭,倾于山坡翻倒于雪地。

然闵子其弟闵革、闵蒙却未怕冷,身无寒意。其父见状十分气恼,“你这个孩子,真是个没有出息的东西”!随着一声喝斥,举鞭向闵损抽去,转瞬之间,惊人的现象出现了。鞭打之处,棉袄绽开,芦花飞扬,其父一时惊呆了,看是厚厚实实的棉袄,原来里面全是芦花。撕开闵革、闵蒙的棉袄一看,里面尽是崭新丝绒。目睹眼前这一切,父亲方才恍然大悟,这分明是后妻虐待前子。激怒的父亲二话没说,当即调转车头,返回家中,匆匆磨墨展纸,写下了休书,决心要将继妻赶出家门。

看了父亲的举动,眼看这个家就要破裂,闵损不计前嫌,扑通一声跪倒在父亲面前说:“母在一子寒,母去三子单。”哭着苦苦哀求父亲看在他弟兄三人的份上,留住母亲,保全这个家。后母看到此情此景,深受感动,悔恨莫及,羞愧难当。其父听了儿子的一番话,觉得言之有理,更知儿子深明大义,孝行可嘉。再看继妻确也痛彻悔悟,于是也就罢了休妻之念。从此以后,这后母洗心革面,痛改前非,悔而向善,把闵损作亲儿子一样看待,爱护倍至,一家人过上了幸福美满的生活。

|本号文章 欢迎分享|

|未经授权 不得转载|

规划问道

规划问道