内容简介

“东亚”正如“亚洲”一样,是一种来自外部建构的概念,中国古代与“东亚”概念最为接近的一个词是“海东”。大唐作为一个巨型政治体,其与周边世界内容丰富的文化交流和多元复杂的政治关系构成了半部全球史。处于极东位置的东亚诸国,背靠地球上面积最大的海洋,其主要甚至唯一的面向就是唐朝,这就构成了唐朝与东亚的关系。

作者简介

冯立君,陕西师范大学历史文化学院暨东亚历史研究所研究员、硕士生导师、历史学博士;中国社会科学院中国历史研究院古代史研究所访问学者;兼任中国朝鲜史研究会理事、《中国与域外》集刊主编等职。

代前言

唐朝与东亚

“东亚”正如“亚洲”一样,是一种来自外部建构的概念,中国古代与“东亚”概念最为接近的一个词是“海东”。大唐作为一个巨型政治体,其与周边世界内容丰富的文化交流和多元复杂的政治关系构成了半部全球史。处于极东位置的东亚诸国,背靠地球上面积最大的海洋,其主要甚至唯一的面向就是唐朝,这就构成了唐朝与东亚的关系。

相对于成绩斐然的唐代东亚史研究前史,本书总体上只是一部未尽去陈言且不成系统的论文汇编,选取一些感兴趣的问题或试做实证考释,或妄加理论阐述,着实难以称得上有什么推进。

本书的第一章是关于唐、新罗、日本三国对外贸易制度的比较研究。这是个人最初想在唐代东亚史领域着力突进的一个入口。在东亚文化比较史的影响下,与唐代前期大为不同的后期缘边地方,特别是东部的淄青镇涉外贸易的管理与运营实为一体,新罗的清海镇在张保皋大使的统领之下实际上也有割据一方、军政合一、贸易管理与运营等特点,日本大宰府相应地也在对中国、朝鲜半岛的经济文化交流中占有独特地位,从制度史角度划分为设置、性质、职能多层次多角度进行比较研究可以获得当时唐、新罗、日本以及渤海国经贸关系的一些具体历史实貌。除了作为制度来研究的对外贸易管理机构,实际上管理的内容也就是贸易本身折射出相当多的历史内容,例如唐朝淄青镇、新罗清海镇、日本大宰府在东亚海上贸易中的不同分工与角色,再如这种贸易的性质与白江之战以前那种官方有限的朝贡贸易相比蒙上了浓厚的“官商”色彩,等等。研究的一个意旨是在学者主流话语中唐、新罗、日本三国鼎立的东亚政治格局之外寻觅物质文化交流的历史细节,在东亚制度文化静态比较之外探索动态互动关系内容。

第二章是关于东亚汉字文化圈的几个层面的思考。第一个层面立足于建构东亚汉字文化圈的历史流变及其在唐代时的横向构造,这其中固然带有对西嶋定生等人理论的承袭、剖解和变通,但旨趣有所不同,我没有强调东亚是一个历史世界,而是更多地描述以汉字为载体的诸多文化要素的传播共享在某个时期缔造的文化通融特征及其历史现象,也注意到政治体的崩毁导致文化圈的断裂。实际上,文化圈的概念因其高度的抽象化而难以和发生在广袤地理空间内错综复杂的东亚交流历史实际相符契。因此,撷取新罗这一被认为最重要成员来考察其汉字文化的实情,主要基于文献记载中从历时性角度对新罗受容汉字及其承载的具体文明展开考述,因为新罗前后期历史的差异,考察范围也适度囊括了高句丽、百济,进而从共时性角度横向剖析新罗汉字文化的具体形态,新罗国家成长中典章、教育、修史、宗教等最为重要的领域都显示出汉字文化即中国文化的引入及其成效。除通论和个案之外,又借助对《韩国木简研究》一书的评论,对东亚汉字文化圈相关学说中似乎不证自明甚至想当然的现象予以揭橥:西嶋定生以降东亚史的总体趋势有两个特征值得警惕,一是日本学者有意无意构建的日本中心视角,二是中国学者津津乐道的中国(文化)中心意识。由此,对居于东亚地理区位中央位置的朝鲜半岛之历史进行深入研究的迫切性亟待引起重视。朝鲜半岛汉字简牍,钩沉出东亚汉字文化的纵深面相,但细致的比对又可以发现朝鲜半岛作为中国—日本文化传递的中环在文化要素“传播—变异—再传播”发挥的重要作用,换言之,朝鲜半岛如同犍陀罗作为印中文化交流中继站一样,使得原生文化羼入本土因子并再次向外传播,接受者获取的汉字文化带有半岛的突变基因。以往学者们也在对比东亚具体文化现象时与之类似地强调过日本和朝鲜等域外民族在吸收汉字文明时有保留本民族传统的一面,但这些都被浓烈的中国文化辐射说掩盖了。东亚汉字文化圈“异”而非“同”的一面或许值得再探讨。

第三章是对极为关心的辽东史问题的“试掘”工作。唐朝辽东史研究牵涉面较大,这里选取了三个面向:一是在中国古代东北管理体制中的历史地位问题,二是与同时期中原、东亚、内亚的多元联系问题,三是区域内部人群的政治凝聚问题。关于第一个问题历来东北史的撰著皆牢牢拴住一条红线,那就是东北与中原悠久而紧密的历史联系,或者更浅白地说是中原如何控驭东北、东北诸族如何朝贡中原,笔者也难以免俗,未能跳脱这一窠臼。唐代在灭亡高句丽后首置于平壤的安东都护府(后迁辽东、辽西、平州等)与明代置于辽东北部的奴儿干都司之间相比较,在制度表相及其反映的中原—东北政治关系实相即为其中一个有趣的问题。对于安东都护府更大规模的整体研究、对于古代东北行政设置的系统论述后续都不断有学者完成了,十分值得参考。但是至今这两个时代对于辽东不同区域不同民族的行政措置的比较仍然是有意义的。关于第二个问题是本人后续细化研究的重点,本章涉及的是高丽与高句丽的区别与联系、渤海国与唐朝关系始末;此外东亚史上屡屡涉及以平壤为中心诸政体,目前尚未有对此给予专门的关注和梳理的论著,本章专题论述自卫满朝鲜以降的行政变化,实际上这是为一项有待完成的专门研究准备的极简提纲。关于第三个问题,同样是一个章节篇幅无法容纳的大课题,本章第三节抉出渤海国对外关系的总体特征,着重考察渤海与新罗关系的多面性,梳理并驳斥南北国的历史观。从渤海国与东部欧亚世界的多元关系视角,能够更为超脱地观察渤海与新罗关系的特点。在唐朝看来,渤海国和新罗都属于其藩臣,唐代“押新罗渤海两蕃使”设置初衷便是管理涉及渤海与新罗“两蕃”事务。渤海国通过辐射状的陆海交通线,完成了与唐、日本、突厥、契丹、新罗、靺鞨的多元外交。而渤海新罗关系,经历了从册封关系、和平交往关系到外交竞争甚至兵戎相见的战争关系的演变和反复交叉,呈现出复杂的变化和多面性,而不是始终处于对峙状态的单面性。关于渤海与新罗两国关系性质的定位,朝鲜、韩国是将渤海与新罗纳入“南北国”的历史认识体系,这是一个长期累积、因袭的结果,它源自李朝时代对北方土地的现实考虑与历史想象,以及近代民族主义史学的历史书写等。渤海国自己的文字记录显示出鲜明的“自尊”意识,而所谓新罗的“同族意识”则并无直接的证据。渤海国对外关系更丰富的细节,仍有赖于今后更多考古资料的及时发布和深入解读,以及东亚各国学术界在历史研究上的对话和交流。

第四章集中了学术史相关问题的讨论。在对朝鲜半岛古代政权对外关系史进行思考的同时,提出一个阶段性的研究理念,就是彻底将前近代时期(自古朝鲜与三韩起一直到李氏朝鲜)作为研究主体,将其全部的对外关系演变作为研究对象,贯通以半岛为中心的东亚史。需要强调的是,这不是要将朝鲜半岛夸大为居于历史活动的中心,而是以中国、日本为中心视角的研究已经大大遮蔽了朝鲜半岛的地位,所以这是一个阶段性的研究目标,是为了克服目前过度强调的中原王朝的文化中心,或者从日本历史与东亚联系的角度建构东亚世界的两种偏颇。也正因为此,我提倡的这种研究与朝鲜半岛南北双方一部分具有民族主义倾向的历史研究模式具有本质的不同。同时对于中国学界在中韩关系史等领域取得的成绩,理应进行回顾和总结,一方面表彰先进,另一方面发现问题。因为对于唐代东亚的兴趣,专门从朝鲜半岛古代政权中一个备受轻视的百济入手,整理中韩两国学术界近30年(1985~2014)的百济史研究史,包括韩国百济史研究机构与人员、主要研究论著的内容,特别对百济对外关系的研究予以关注。还包括中国学界在不同框架下进行的百济史探索及其成绩。汉唐时代百济对外关系的丰富性是一个客观的历史实际,其中蕴含的学术思考催生了本人后来的一些研究成果。而对于东北古史,则是通过对《东亚视野中的东北史地研究》一书的评论,阐释从中原视野到东亚视野的学术思路转变的意义,同时注意到林沄先生早已提出的东北史研究中中原—东北二元关系建构的缺失,试图引入草原内亚新视野充实东北史这一原本属于多元文化区域的研究领域。这一部分还包括对一部韩国学者集体完成的《天圣令译注》的介绍和评论,有趣的是,天一阁藏《天圣令》明代抄本残卷发现之后特别是中国社会科学院历史研究所《天圣令校证》出版以来,中国大陆学界唐宋社会史、法律史等学科得到巨大的推动,日本、韩国、中国台湾的学人也展开了各自的解读和研究工作,形成了一种东亚知识共享的新气象,这本身就是东亚汉字文化圈的特有奇观。韩国学者效率最高,最先出版译注成果,可惜因为韩国语在中国史学界不如日语等那样流行,几乎没有得到利用,因此受到《天圣令》读书班研读时的启发,计划先撰写书评予以总体介绍再逐条翻译出来以供读书班参考。这一领域的研究充满趣味,在这之后台湾也出版了高明士先生领衔主编的《天圣令译注》,渡边信一郎先生一如既往细绎令文、发布研究成果,中国社会科学院历史研究所《天圣令》读书班继续稳扎稳打,每年不断推出一两种反复锤炼的研读译注成果。中国史领域的交流对话启示我们,东亚史领域的国际对话同样具备可行性而且应当更为深入。

附章是关于唐代丝绸之路与东亚文明关系的讨论。学界以往对丝绸之路的关注面主要集中在长安以西。在长安之东,作为欧亚帝国的大唐帝国,其境内腹地纵深的文化交流及其向周边的延伸,以及往来于长安的陆上、海上文化贸易通道,构成了丝路文明向东延展的两条“纵贯线”,从而交织成一张文明之网。通过中原视角、草原视角、东北视角审视中国古代帝国及其周边世界构成的东部欧亚世界,可以发现东部欧亚的广域文化交流不是单向的、一元的,而是方向不一、多样文化混融交织。辽东与朝鲜半岛受到内陆欧亚文明的影响,与整个丝路文明发生联系,同时发展出自己独特的文明样态。通过幽营区域的东西衔接作用、古夫余国区域的文化蓄积作用、靺鞨世界文明演进的推动作用,高句丽、百济、新罗、渤海国政治体对外多元外交和文化联系带来的内生性涵化作用,促使处在汉字文化圈强力辐射范围内的东亚区域仍然持续吸收汉字文明以外的其他文明。

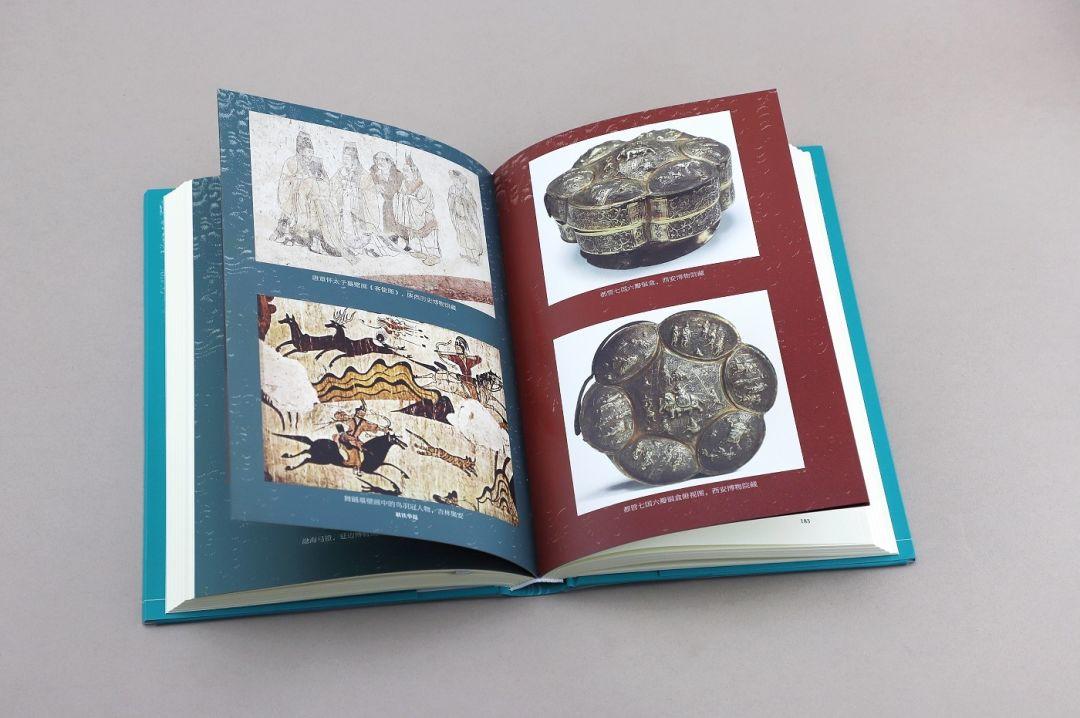

主要征引文献,基本是本书直接引用的中外论著,为方便读者查阅,有些尽量恢复为日文、韩文;索引,最大限度地收录全书涉及的人名、地名等;作者学术档案,主要是从在韩国发表第一篇论文迄今的学术轨迹和研究成果;彩色插图,除学界友人供图外,多为我近年考察途中采撷,亦有纪念意义。这些辅文配合正文,希望能聊补不足。

总体而言,一如开头所说,本书讨论的议题涉及唐朝与东亚关系史的基本面,通过全书在具体问题上的史实揭示、脉络解剖、关系重组,希望能给读者带来些许启示。唐朝与东亚各自成为一个庞大的课题,值得年轻学人将学术生涯投入其中。既然是个人最初的唐朝东亚研究,固然不乏“邯郸学步”和“东施效颦”,恐怕也难免“汲深绠短”甚或“好高骛远”。答卷分数未必很高,但的确没有偷懒,字迹也不敢潦草,坦然呈上,敬请读者师友批评。

目录

序 拜根兴

唐朝与东亚(代前言)

第一章 唐代东亚的贸易关系

唐代对外贸易与东亚海域

唐·新罗·日本三国贸易关系

唐·新罗·日本对外贸易机构

第二章 唐代东亚的汉字文化圈

东亚汉字文化圈的构造

新罗的汉字文化

朝鲜半岛与汉字文化圈

第三章 唐代的辽东经略

唐、明两代辽东统辖制度比较

辽东政体与人群

渤海与新罗关系的多面性

第四章 中古东亚史的学术史

韩国古代对外关系史的新视角

百济及其对外关系史研究现状

中古东亚史研究的新视野

附录 长安之东:唐代丝绸之路的延伸——从撒马尔罕壁画“鸟羽冠使者”说起

主要征引文献

索引

作者学术档案

跋

跋

冯立君

本书系国家社会科学基金专项基金项目“东北亚视野下的高句丽、渤海史研究”(项目号:17VGB006)成果之一,荣获陕西师范大学2018年度优秀学术著作出版基金资助。中国社会科学院中国边疆研究所范恩实先生、陕西师范大学社会科学处和历史文化学院的领导给予慷慨惠助;中国社会科学院社会科学文献出版社毅然将之列入出版计划,其间杨群总编辑、郑庆寰副编审襄助尤多;拜根兴先生暑中拨冗赐序;康马泰(Matteo Compareti)、李思飞、拜根兴、杨瑾、张全民、耿铁华、范恩实、王飞峰、王连龙、孙昊、김현숙、정경일等学界友人惠赐精美图片,为本书增添许多光彩。对于以上诸位一并致以诚挚谢意。

这部小书所收文字大多是研究生时期的作品:既有一板一眼的学位论文,也有咿呀学语的学术习作,还有故作老练的读书报告等,可以算作研习东亚史的些许心得,付梓一部如此拙稚的论集,恐怕需要相当大的勇气。在求学和工作从未完全分离的十多年时光里,我的写作绝大部分围绕着大唐、朝鲜、东亚这些话题。2018年回到北京驻留的一段闲暇,整理了这些旧稿,竟然掇为一集,为了出版规范稍做分章定名、统一格式的工作,文字和观点多一仍其旧,意在保存幼稚之旧我,勉励今日之新我。

至今难忘在京都和奈良的那个夏天,满眼的唐风古迹,让人始终挥之不去的是对唐朝的怀想,而在东京街头一位警察写下寥寥数个汉字就指引我快速找到去神保町的地铁站,又让我捕捉到“东亚汉字文化圈”的触感。独自远离人群,在唐招提寺,在东大寺,竭力追寻历史的踪迹,唐朝与东亚蓦然邂逅。如果说在美丽的延边,那些孜孜不倦地修习朝鲜语言和历史的时光里,心中早已播下了一粒唐朝和一粒东亚的种子,而在匆匆初见的长安,唐朝的无可捉摸又一度让它们长久地深埋雪藏,那么在幽静的日本,短暂的访古却使得它们迅速地萌芽、拔节了。历史的现场似乎具有一种魔力。然而令人费解的是,整理这一切散乱思想的时刻却总是发生在喧闹的北京:当耐心聆听了我对这部书稿的诸多不满意甚至打算推迟出版的想法之后,郑庆寰兄提出一系列修订意见,并提议撰写一篇总领全书的导论性文章,一拍即合,刹那间窗外元大都残垣上空的雾霾仿佛都在加速散去。目前呈现在读者面前的旧稿新集便源于此。

李白有一首《高句骊》诗:“金花折风帽,白马小迟回,翩翩舞广袖,似鸟海东来。”描绘的是唐代高句丽人舞蹈时的飘逸之姿,十分令人神往,对照着集安和平壤那些精美的高句丽古墓壁画来观赏,就更觉优美惬意。我从小就对家乡附近的渤海国遗迹异常感兴趣,然而正如马戎先生在一次演讲中强调的,边疆的历史、少数民族的历史在人人诵习的历史教科书中并不是受到关注的主要内容。从这一角度来说,选择边缘和冷门的历史内容作为研究方向除了兴趣和热情,似乎还需要更多的情怀。诗仙的这首诗使我在边城立志研究唐代东亚史问题时起到了不可小觑的作用。我开始知道,这些古族不仅仅是海东的霸主,他们在长安的朝堂,在西域的疆场,在藩镇的节度府衙,在突厥的大帐,甚至在撒马尔罕的国际盛宴上,也都是意气风发的主角,他们的多彩经历,不也是汉唐帝国历史的一部分吗?

对于中古时代的东亚史,核心研究对象包括新罗、百济、高句丽、渤海国等,前贤学者特别是国内的学者,往往关心后者,而实际上对于唐朝而言,这四者应该打通研究,在专题研究的基础上贯通东亚,甚至超越现代地理概念限定的东亚,将视域拓展至更广阔的世界。对于所谓东亚即辽海以东地区诸政体予以多角度综合研究,显然十分必要。这里的习作虽然言不及义、肤浅者多,却是朝着这个方向的千里之行努力过程中的“跬步”。繁花满眼,只采摘了几朵。前几年有人总结1980年代出生的学者特质是沉迷学术本身的问题而不一定是家国大历史的 “重大问题”。我不知道自己是否符合这样的描写,但我们与前辈贤者肯定是不同的。我倒是认为一个优秀的学者,不仅仅要撰写学术论文、书评、译文,同时也要做好学术演讲、发表通俗文章,还要尽量编辑或参与学术刊物、组织学术活动——当然,最核心的是要以坚实而有创造力的原创研究为基础,我的老师李鸿宾先生戏称之为“硬通货”。因此,我期待着在未来的几年,能陆续将积累的研史心得呈献给读者同道,讲述我们这一代历史学者的“故事新编”。

临窗几株新柳,鸟雀嬉闹奔忙。掩卷信步走在清华园里,手牵着满口雏声的儿子在大礼堂绿草坪边上的日晷前驻足,指读“行胜于言”铭文,默诵陈寅恪为王国维纪念碑所撰“独立之精神,自由之思想”之句。远望红花点缀绿树,白云铺满蓝天,此时此刻,脑海中除了浮现那部讲述人生境界的影片中“爱你所爱,行你所行,听从你心,无问西东”的话,还非常感念每一位给予我关爱的人,无疑这是一份长长的名单,在我的心中深深铭记,怀着无限的感恩之情。

2018年夏写于北京

“九色鹿”丛书

唐朝与东亚

冯立君 著

社会科学文献出版社

2019年5月

ISBN 9787520136013

定价 68.8元

美术遗产

原文始发于微信公众号(美术遗产):图书资讯丨唐朝与东亚

规划问道

规划问道