“美丽山水城市”包含哪些内容,如何打造?重庆市规划设计研究院于2014年元月起编制了《重庆市主城区美丽山水城市规划》,旨在进一步彰显重庆都市区“山城”、“江城”、“绿城”特色,建设山水交融、错落有致、富有立体感的美丽山水城市,塑造“美丽中国”的山水城市典范。

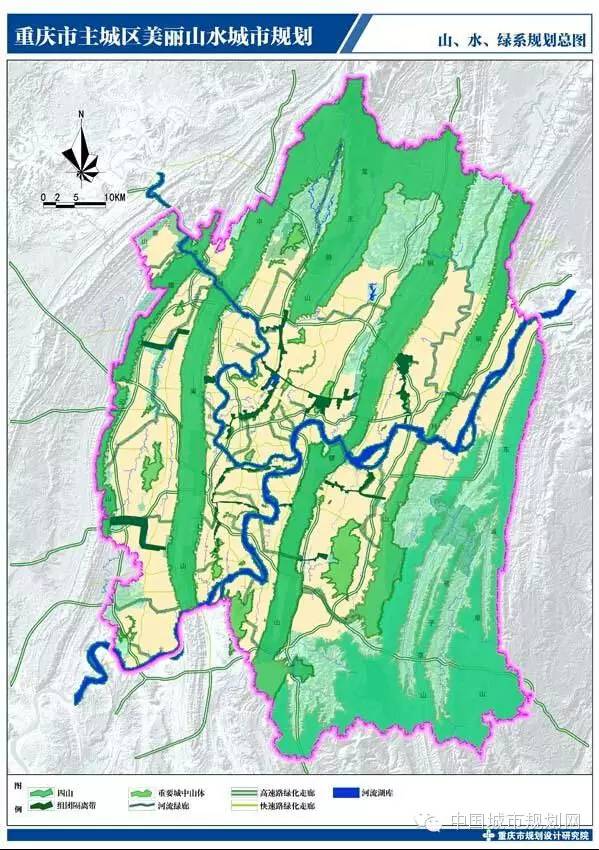

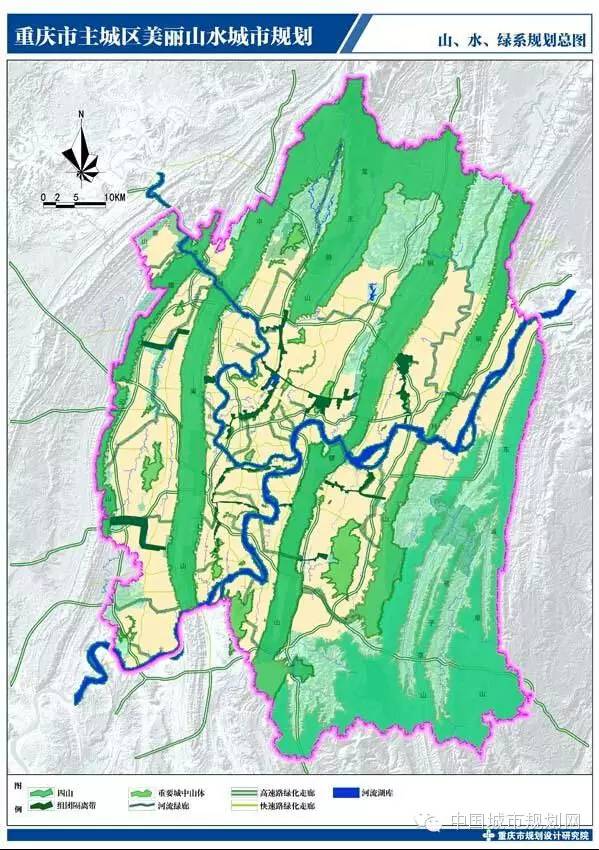

8月4日,《重庆市主城区美丽山水城市规划》正式出炉并对外发布,该规划从主城区山、水、绿自然本底条件分析出发,理清山系、水系、绿系脉络,提出规划保护和利用的原则,明确了生态体系与城市建设相融合的规划管控措施。

重庆市规划局副局长王岳透露,在去年9月对外发布的《重庆市城乡总体规划(2007-2020年)》2014年深化成果中(以下简称总规深化)就首次提出了构建美丽山水城市这一概念。

总规深化中明确提出,重庆美丽山水城市规划要以自然山水作为城市的“图底”,在尊重自然、保护自然的基础上,构建登山步道,打造亲水活动岸线,完善城市绿地系统布局,有利于市民能够更便捷地享用山水资源;在保护农林资源的基础上,利用原有的机耕道、滨河步道,构建城乡绿脉与农田林网系统,保留广大农村地区的田园风光,同时改善村民的生活条件。

此次出台的《重庆市主城区美丽山水城市规划》系统的梳理了现状以及存在的问题,更加系统性的将“山、水、绿”提出了具体的保护措施。规划的内容主要包括山系保护与利用规划、水系保护与利用规划、绿系保护与利用规划三大部分,着重从五个方面开展规划:

一是全域视野的再认识,将桃子荡山、东温泉山以及广大的外围乡村纳入整体生态本底中。二是跨专业领域的再认识,加强与林业、园林、国土、水利、环保、气象等部门的横向合作,充分考虑植被、气候气象、生物多样性等对城市形态的影响,加强与相关法律法规、专业规划的衔接。三是加深对下一层次中山中水、小山小水的再认识,摸清城中山体、各级支流、湖泊水库在城市中的分布,深入研究其自然生成特点和存在的问题,补充和丰富对美丽山水进行保护和利用的层次。

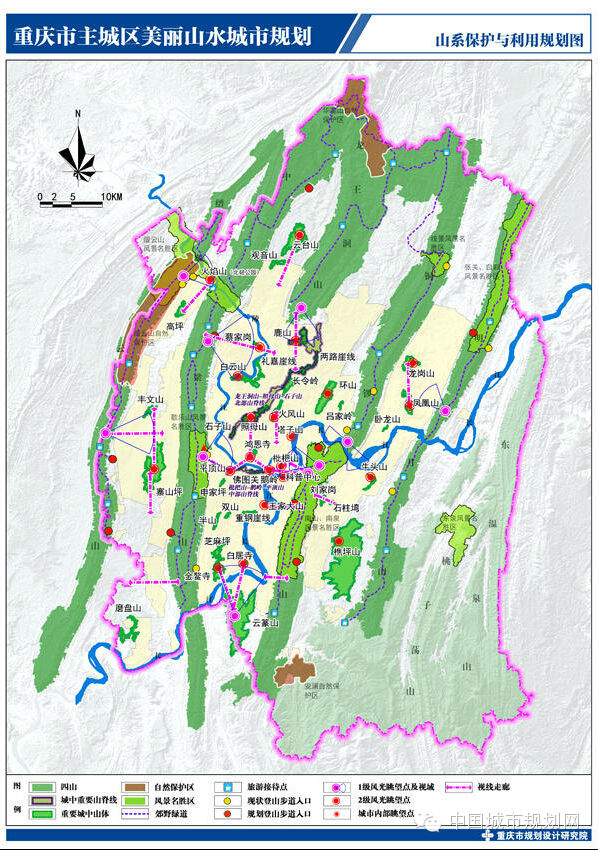

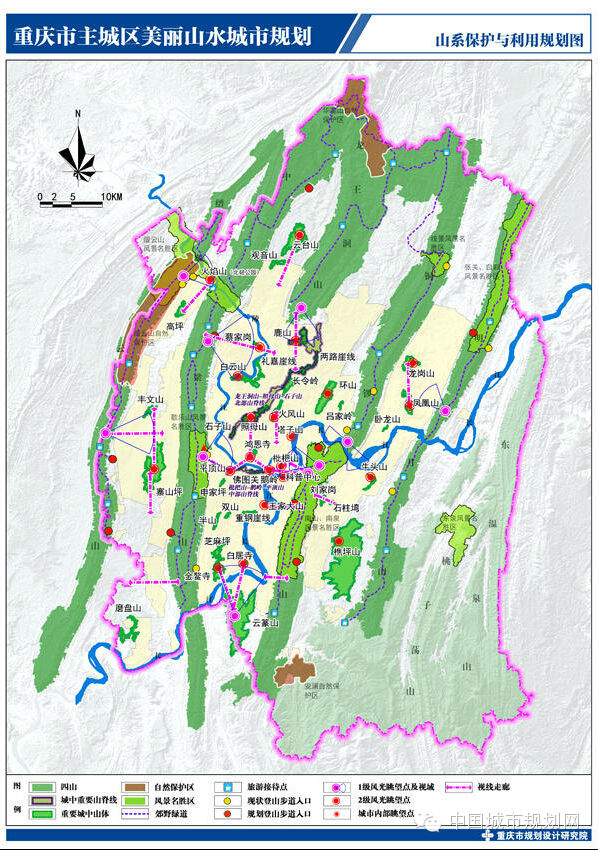

严格保护四山,结合生物多样性保护,建立城市与外围华蓥山、大娄山的生态联系。深入发掘四山的生态、景观和人文价值,赋予其休闲游憩、科教文化功能。保护城中山体和标志性的城市山脊线,按照功能多样化、增强可达性的思路,加强城中山体的生态和景观作用,并通过绿色山水廊道与四山、两江和各级支流相联系,开辟眺望点和视线通廊。控制周边建设强度,形成层次分明、起伏有致、富于山地特色的城市天际线。以分区规划为基础数据平台,逐一系统梳理山体保护与利用和法定规划之间的问题和矛盾,提出规划措施。选取照母山作为典型案例,验证规划措施,为下一层次的详细规划工作提供示范。

山系:明确山体保护名录制定管控措施,改变“有山难见山”的现象

重庆市具有独具特色的山地都市风貌,主城区中丘陵面积约占50%,中、低山面积约40%,缙云山、中梁山、铜锣山、明月山等四座平行山岭纵贯城市南北,寨山坪、鸿恩寺、樵坪山、云篆山等独立山体散布城中。

城市建设对山体的尊重不够,存在蚕食、遮挡和深挖高切等现象。

明确山体保护名录,制定管控措施,以“四山”为主脉,2条城市山脊线为次脉,40座重要城中山体和其他一般丘陵,形成城在山中、山在城中、山城交融的山系空间保护与利用格局。

具体措施包括,强化“四山”保护,将森林密集区、地质灾害高易发区划入禁建区,将植被郁闭度高的地区、25度以上需要退耕还林的坡耕地纳入重点控建区;

严格控制枇杷山—鹅岭—平顶山、龙王洞山—照母山—石子山2条城市山脊线,建立40座重要城中山体(含崖线)保护名录,并依据高程、地形高差变化和与城市建设用地的关系划定保护线。重点控制保护线内开发建设用地的强度、高度、色彩等。按城中山体保护线外侧100-500米划定协调线,协调线内重点控制视线通廊和开敞空间,形成错落有致的城市天际线;

构建城市风光眺望系统,依托城市重要自然制高点、主要开敞空间和重要公共建筑,规划控制22条视线通廊、32处风光眺望点和46处城市内部眺望点,改变“有山难见山”的现象。

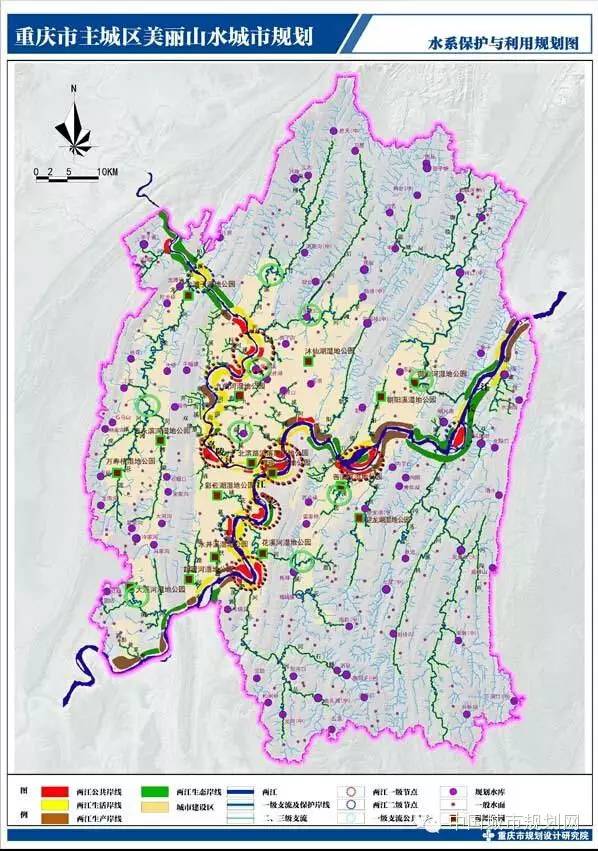

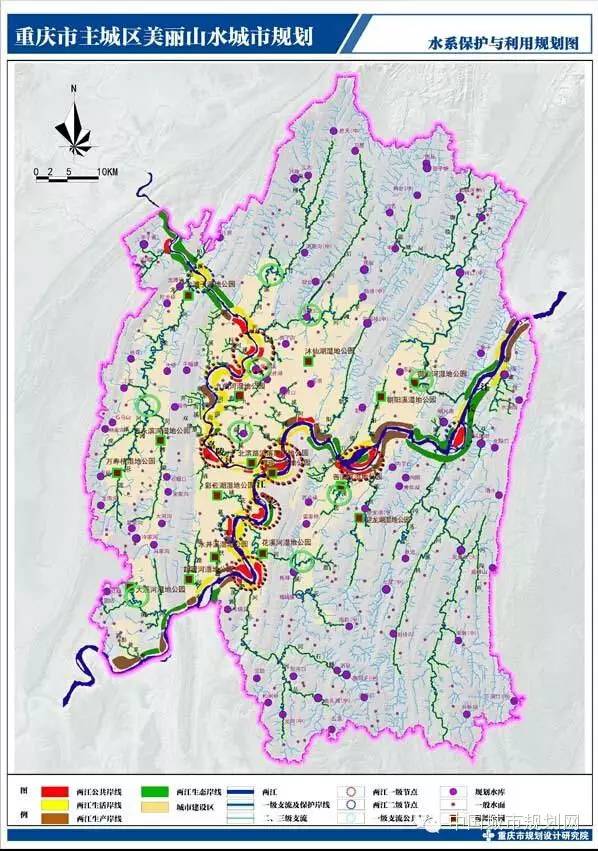

划定长江、嘉陵江保护岸线,保护沿江特质景观,确定岸线功能和用途,结合两江四岸城市设计形成分区、分段的景观控制导则。系统规划水源涵养区、水源保护区、各级支流保护岸线、湿地公园和城中湖泊等。促进各级支流沿线城市功能的多样化,调整侵占河道的用地边界,调整不适宜的功能,增加其可达性,增加滨水公共活动空间。以分区规划为基础数据平台,梳理城市水系保护与利用和法定规划之间的问题和矛盾,提出规划措施。选取盘溪河作为典型案例,验证规划措施,为下一层次的详细规划工作提供示范。

水系: 将形成千溪百湖、两江汇流的格局,让市民得以“近水亲水”

现状

主城区水系众多,星罗棋布,除了长江、嘉陵江,还有40条流域面积超过10平方公里,且具备单独入江口的一级支流,2000余条流域面积小于10平方公里的二、三级支流或沟壑,以及64处水库。

当前,不同程度存在侵占河道、渠化、封盖、改道、填埋等问题,城市段水系的生态涵养功能弱化、亲水性不强。

充分发挥水系的生态、景观、休闲游憩功能,使市民得以“近水亲水”,重点保护两江、一、二级支流和部分重要的三级支流或沟壑,形成千溪百湖、两江汇流的水系空间保护与利用格局。

具体措施包括,按照“三线一路”的原则,根据具体地段和功能,分级、分段确定水系管控线划定标准,对岸线进行合理利用。“蓝线”,即河道(水库)的防洪控制线,各级河道按相应的防洪标准水位线或护岸工程划定,水库按校核洪水位线划定。“绿线”,即在蓝线外侧划定的绿化缓冲带,起生态涵养和景观控制作用。“灰线”,即滨水协调区建设控制线,主要控制滨水建筑的开发强度、高度、开敞空间和视线通廊。“公共道路”,即绿线和灰线之间的城市道路或步行道,确保滨水岸线对公众开放。

强化两江四岸的休闲游憩功能,沿长江、嘉陵江的公共服务类岸线长度不低于两江四岸总长度的20%,生态保育类岸线长度不低于35%。保护明月峡、铜锣峡、江北城外梁、珊瑚坝、九龙滩等21处峡、碛、滩等典型特色景观。

与市水利局、市园林局等部门衔接,增加水库和湿地公园。重点保护82处水库(现状64处、规划新增18处),并新增13处湿地公园。

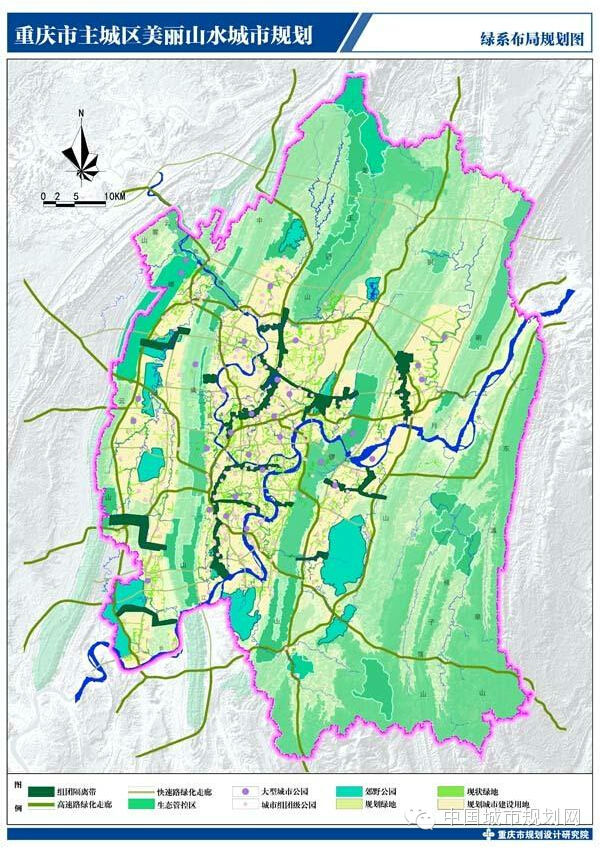

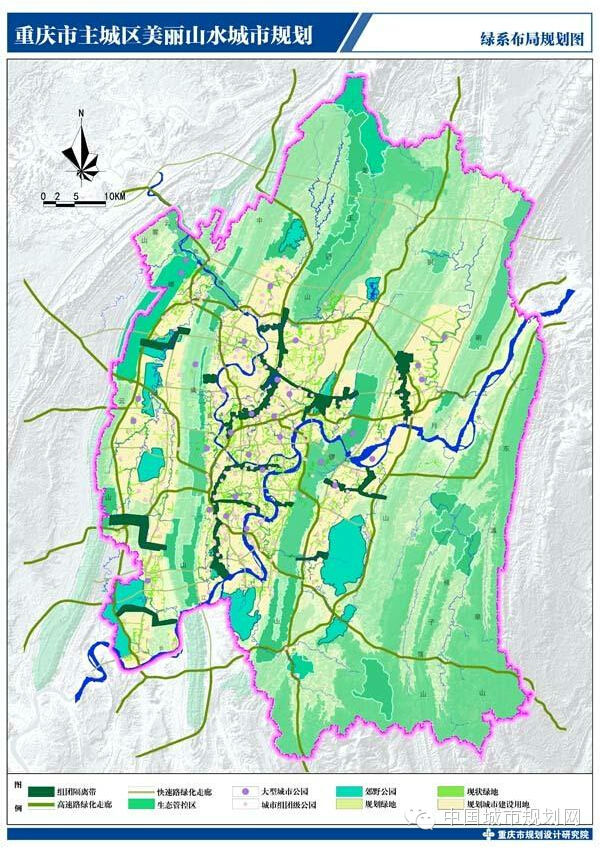

依托都市区现状绿地系统网络,构建串联两江、四山、城中山体、各级支流与水库的山水入城网络,划定山水连廊控制线,形成融山、融水、融绿的美丽山水城市基底。促进山水连廊的生态保护与利用,调整侵占连廊的用地边界,调整不适宜的功能,增加其可达性与公共开敞性。以分区规划为基础数据平台,系统梳理廊道内部生态构成要素,廊道生态保护和利用与法定规划之间的问题和矛盾,提出规划措施。

绿系:形成城绿相生的绿化网络,市民可就近享受自然野趣

前述的山系、水系是主城区城市绿化系统的主干,与城市绿地共同构成城市的大绿化系统。本规划绿系专指绿化走廊、组团隔离绿带、郊野公园和城市公园。

当前,主城区绿地总量不少,但可供市民就近使用的数量不足,且分布不均,山、水、绿系之间缺乏有机串联,绿化品质需进一步提升。

规划以四山、两江和重要次级河流为重要绿化主系统,以绿化走廊、隔离绿带为线串联在城市中,以郊野公园、城市各级公园为点,结合市民的就近使用需求,形成点线面结合、均衡布局、城绿相生的城市绿化网络。

具体措施包括,建绿化走廊,沿公路、铁路、高压线以及其他重要市政基础设施控制绿化防护带,作为公园绿地之间的生态纽带。

建组团隔离绿带,利用生态绿地,结合“多中心组团式”城市布局形态,规划6组组团隔离绿带。

建郊野公园,在非城市建设用地区域,选取具备独特景观、生态资源的城市边缘地区,结合山形走势、河流水体、组团隔离绿带分布情况规划11处郊野公园,供市民就近享受自然野趣。

布局公园绿地,根据市民日常活动需求,整合现行规划中的各类绿地布局30处大型城市公园,按步行15分钟可达的标准布局240余处城市组团级公园,按步行5分钟可达的标准布局2000余处社区级公园。

加强对本规划实施立法管控机制、部门协作机制、利益协调机制、公众监督机制的研究,为规划的顺利实施创造条件。建立下一层次的规划设计项目库和规划实施项目库,确定责任主体,将规划实施的职责分解至市级各部门和各区政府。

文图来源于山地城乡规划学术委员会、两江新区官网、腾讯大渝网,经中国城市规划网编辑、整理,文字有删节。