2018年9月11日,成都市委召开TOD综合开发工作专题会,指出“站城一体化”是轨道交通时代城市开发的一场思想解放运动,是理念更新和方式重构,是推动美丽宜居公园城市建设的重要抓手。

TOD是优化城市发展格局、重塑产业经济地里的重要举措。通过轨道交通建设与城市发展规划深度融合,能够引导城市功能分布和人口空间布局。通过实施TOD综合开发融合产业、公共服务资源,可以形成新的商业中心和生活重心,有效缓解中心城区的人口负荷和资源环境承载压力。

TOD培育新的经济增长点、创新城市运营方式,将是推动轨道可持续发展的重要途径。通过TOD综合开发向地下要空间、要效益,向土地要增值、要产出,在城市更新改造中植入经济消费的新业态、新场景,打造城市发展的新地标、新引擎。TOD项目丰富的商业空间、消费场景,将增强其“黏性”,实现人留商聚,产生消费,从而为轨道交通“造血”,产生的利益能推动轨道交通实现良性发展。

TOD遵循人本价值导向,践行公园城市理念,将是推动“人城境业”和谐统一的重要抓手。成都目前已编制了《成都市轨道交通场站综合开发专项规划》,作为全市TOD综合开发的顶层设计,一大批TOD项目正在紧锣密鼓地推进中,提供了宝贵的实践经验。

本月,我们将以“轨道交通综合开发”为主题,发布一系列相关的总结及思考。

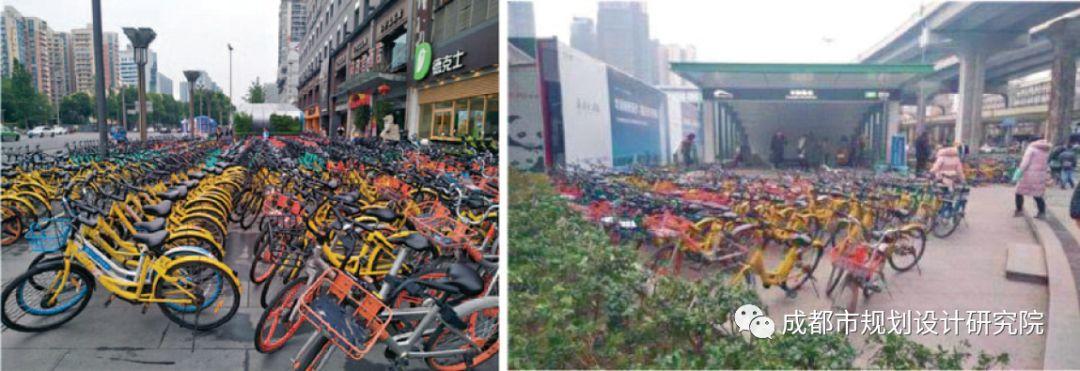

2016年10月共享单车入驻成都,根据《2017年共享单车与城市发展白皮书》数据,自行车分担率从原来的5.0%提升至11.6%,出行者选择“共享单车+公共交通”的出行方式不断提高。同时,超过40%的共享单车在地铁站点周边活跃,“黑摩的”数量减少了70%。因此,共享单车有效改变了成都市民的出行方式。但是共享单车对城市空间资源的占用严重影响了市容和城市交通秩序,如乱停乱放问题严重,特别是在地铁站点周边,共享单车无序情况突出,对地铁出入口的通行能力造成了负面影响(图 1)。

图1 地铁站点周边共享单车停放对城市交通的影响

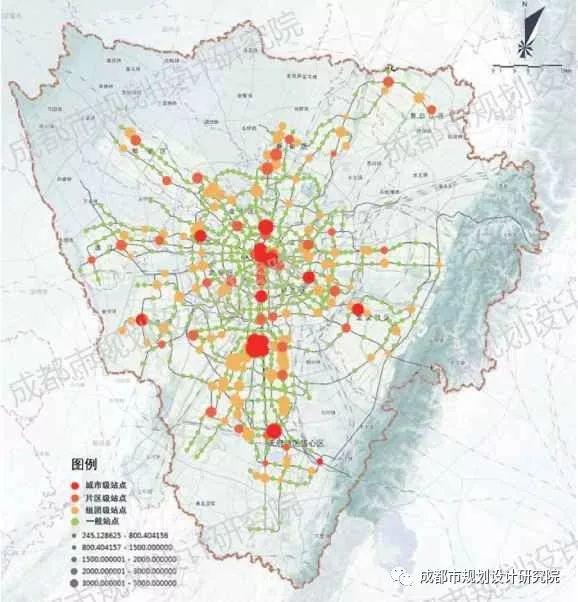

2018年1月,成都市政府印发了《成都市互联网租赁自行车停放秩序管理办法(试行)》等文件,对共享单车进行综合整治,“五城区+高新区”的共享单车投放量也从2017年底最高达到145万辆缩减至2019年3月的65.1万辆。从2017年10月开始,成都共享单车投放量稳定在80万以下,并逐步对共享单车问题的进行整治(图2)。

图2 成都市中心城区城市轨道交通站点分级分类共享单车需求图

此外,TOD理念对城市轨道交通站点周边的空间品质提出了更高的要求。成都市目前已经正式实施了首批14个站点,另有79 个站点已完成城市设计工作,方案对轨道站点的空间进行了统筹考虑,鼓励公共交通,重视慢行空间。因此,对地铁站点的共享单车停放空间进行分析研究,对未来城市轨道交通站点周边空间更好地发挥功能、美化景观具有重要的意义。

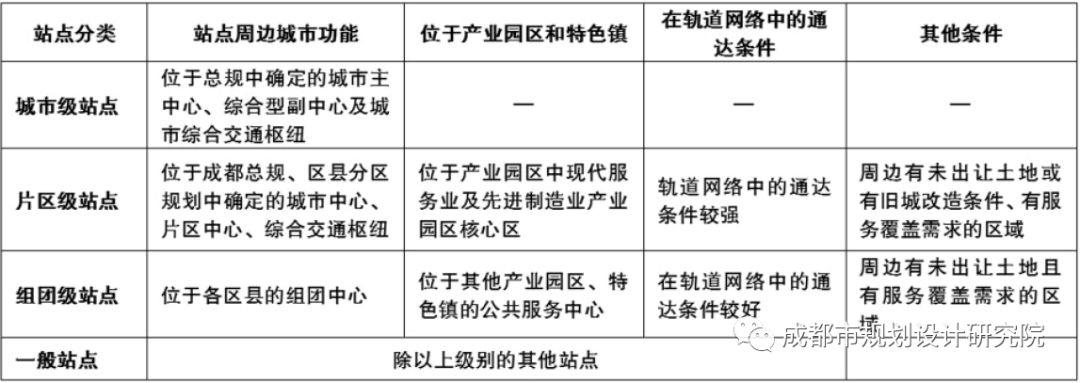

《成都市轨道交通场站综合开发专项规划》按照站点周边城市功能、对产业和特色镇的发展支撑以及在轨道网络中的通达条件三个因素,将成都市城市轨道交通车站分为城市级站点、片区级站点、组团级站点和一般站点,共4级(表1)。

表1 综合开发站点分级分类

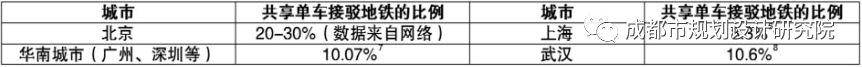

本文参考《成都市中心城区建设项目交通影响评价技术导则》中对各类用地出行量的计算方法,首先,推导出中心城区对应土地使用功能的出行量。其次,参照共享单车接驳城市轨道交通相关研究,选取换乘站200-800米,一般站200-600米范围为地铁站点对共享单车接驳的影响范围;同时参照部分国家中心城市共享单车接驳城市轨道交通概率(见表2),将成都市共享单车接驳概率的合理取值定为10%,最终计算得出中心城区共享单车对4类轨道站点的接驳需求。(图2)根据得出的数据,取置信度为80%(即80%站点的共享单车需求)均值,为方便计算按50的倍数取整得出每类站点对共享单车的需求。

表2 国家中心城市(部分)共享单车接驳地铁的比例

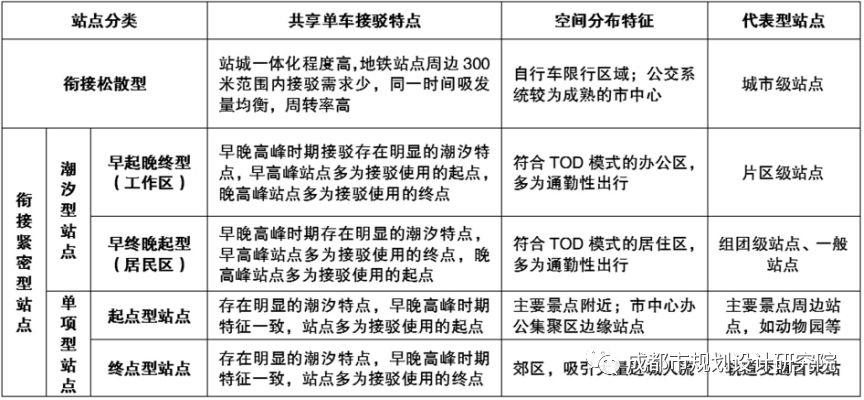

城市轨道站点周边功能不仅影响共享单车需求总量,还影响共享单车的使用频率。根据相关研究,城市轨道交通站点周边功能对应了5种不同的共享单车接驳特点,如表3所示。

表3 根据骑行行为对轨道交通站点分类

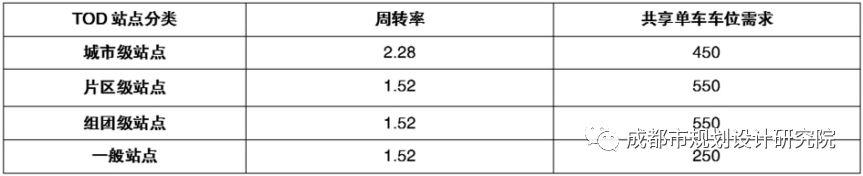

地铁站点周边功能间接影响到共享单车的周转率,在不受运营商干预的情况下,衔接松散型站点共享单车周转率最高,潮汐型站点和单向型站点周转率较低。参照成都市交通运输局发布的《成都市政府专题研究共享单车发展工作》,中心城区共享单车日周转率为1.9次/日。根据城市经验数据,按城市级站点周转率上浮20%,片区级、组团级和一般级站点下浮20% 计算,按50的倍数向上取整,得出各类站点所需共享单车车位数如表4。

表4 TOD 各级站点的共享单车需求

3.1.1 轨道站点周边路内停车

通过对成都市轨道站点周边共享单车路内停车空间实地调查研究,路内停车在整齐、高密度排列方式下占用空间为0.3~0.5平方米/车位,但考虑用户停车随意性以及取用的便捷性,因此轨道站点周边采用路内停车方式占用空间宜取0.7平方米/车位(图3)。

图3 高密度排列(左)和常规排列(右)

3.1.2 非机动车停车场

非机动车停车场分为地面和地下非机动车停车场。参考《城市建筑工程停车场(库)设置规则和配建标准》,地面非机动车停车场占用空间为1.5~1.8平方米 / 车位,地下非机动车停车场为1.8~2.0平方米/车位,但其不占用地面空间资源,因此轨道站点周边采用非机动车停车场停车占用空间宜取1.8平方米/车位(图4)。

图4 地面停车场(左)和地下停车场(右)

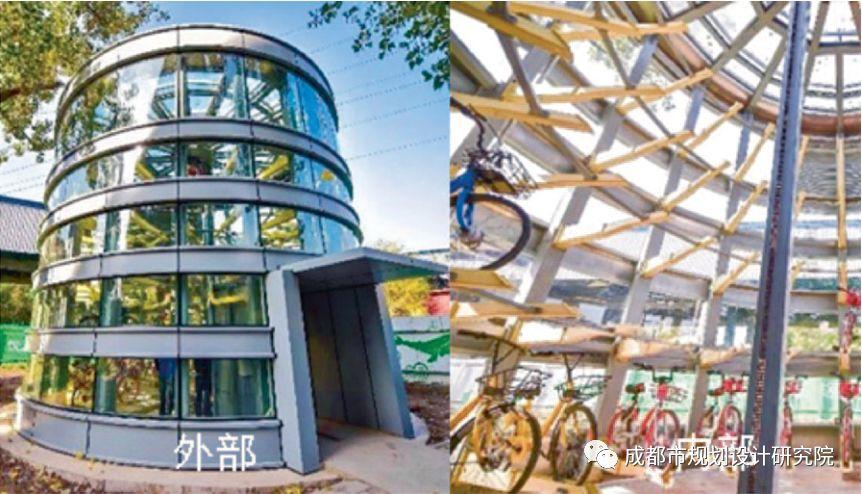

3.1.3 智能化的自行车停车(楼)库

智能化的自行车停车(楼)库是可实现共享单车自动停放与取用的设施。结合当前国内外已推广的停车(楼)库形式进行测算,智能化的自行车停车楼可解决100辆共享单车停放问题,停车占用空间宜取0.12平方米/车位,智能化的自行车停车库可解决200辆共享单车停放问题,停车占用空间宜取0.03平方米 / 车位(图5、图6)。

图5 智能化自行车停车楼

图6 智能化自行车停车库

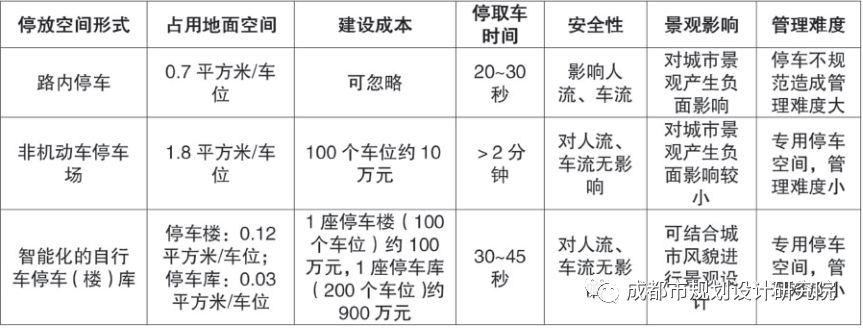

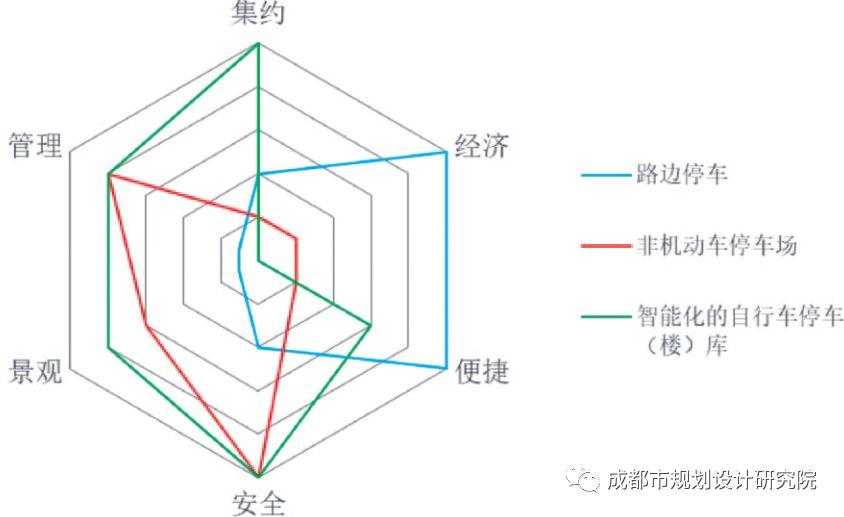

3.1.4 停放空间形式综合评价

本研究从集约、经济、便捷、安全、景观、管理六个方面,对轨道站点周边共享单车不同停放空间形式进行综合评价。综合来看,智能化的自行车停车(楼)库具备集约性高、管理简单、景观影响小、安全等方面的优势,相比之下非机动车停车场则表现稍弱,而路内停车在经济性与便捷性上具备巨大的优势。具体情况如表5和图7所示。

表5 不同停放空间形式综合评价表

图7 不同停放空间形式综合评价雷达图

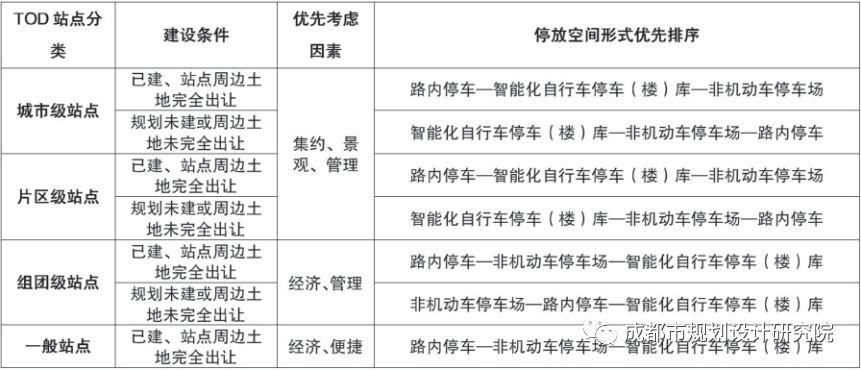

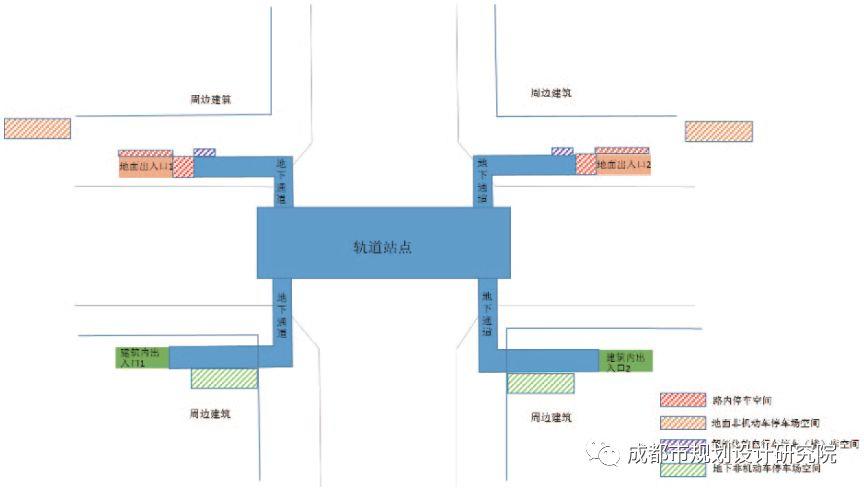

在共享单车停放空间形式及标准的基础上,本文提出了以下布局原则:①因地制宜:站点应结合站点等级、建设条件,确定停放空间形式的优先级,如表6所示。②就近设置:站点出入口周边共享单车停车位宜尽量靠近出入口设置,以便出行者停取。③用地集约:非机动车停车场宜与开敞空间或周边建筑结合,尽量减少对人行空间的占用。④减少流线交叉:路内停车空间宜设置于地面出入口两侧及后方,避免车流与人流交织,保障行人安全。⑤一体化建设:考虑地下空间一体化开发,智能化的自行车停车(楼)库宜设置于地面出入口地下通道附近。

同时,本文实地调研了成都市轨道站点周边有条件设置停放空间的地面出入口情况,平均每个站点有2个出入口可用于共享单车停放。以可利用空间为2个出入口为例,本文提出了共享单车停放空间的布局模式(图8)。

表6 成都市不同站点周边共享单车优先建议

图8 成都市轨道站点周边共享单车停放空间布局模式

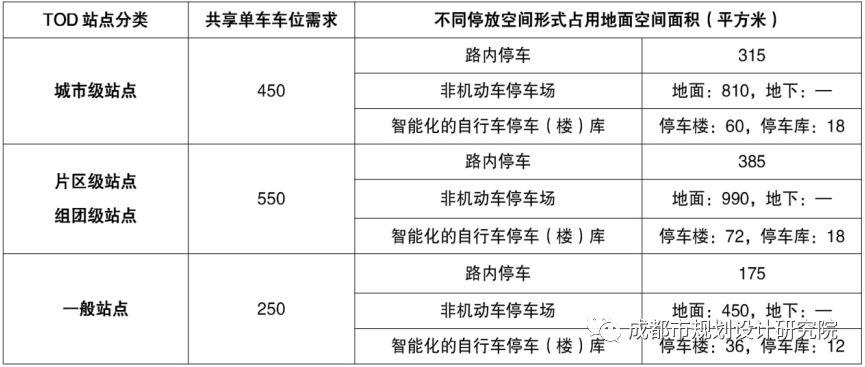

本文首先按照成都市TOD站点分级分类标准,并参考成都市交评技术导则中出行量计算方法以及相关研究中的共享单车接驳轨道交通比例和周转率参数,测算各类站点周边共享单车车位需求。然后,本文分析了不同的停放形式下共享单车对空间的使用需求,从而确定各类站点周边在不同停放空间形式下占用的地面空间面积(表7)。最后根据成都市站点实际情况,以可利用空间为2个出入口为例,提出共享单车停放空间的布局模式。

表7 各级站点周边不同停放空间占用地面空间面积表

本文对共享单车的各类停放形式与站点周边位置关系和空间设计指引研究尚不完善,下一步可针对共享单车的停放场进行空间落位并提出建设指导。

详见《成都规划》2019年第2期

【轨道交通综合开发】轨道交通车辆基地TOD综合开发规划设计实践探索——以成都红星路车辆基地TOD一体化城市设计为例

【轨道交通综合开发】城市轨道交通站点周边地下公共空间组织模式研究

【轨道交通综合开发】TOD发展要求下成都市城市综合开发运营思考和探索

(长按二维码识别就可关注我哦^-^)

原文始发于微信公众号(成都市规划设计研究院):【轨道交通综合开发】成都市中心城区轨道交通站点周边共享单车停放空间研究

规划问道

规划问道