1

字数:1631字

阅读时长:5-6分钟

关键词:绿色 活力 整洁 有序

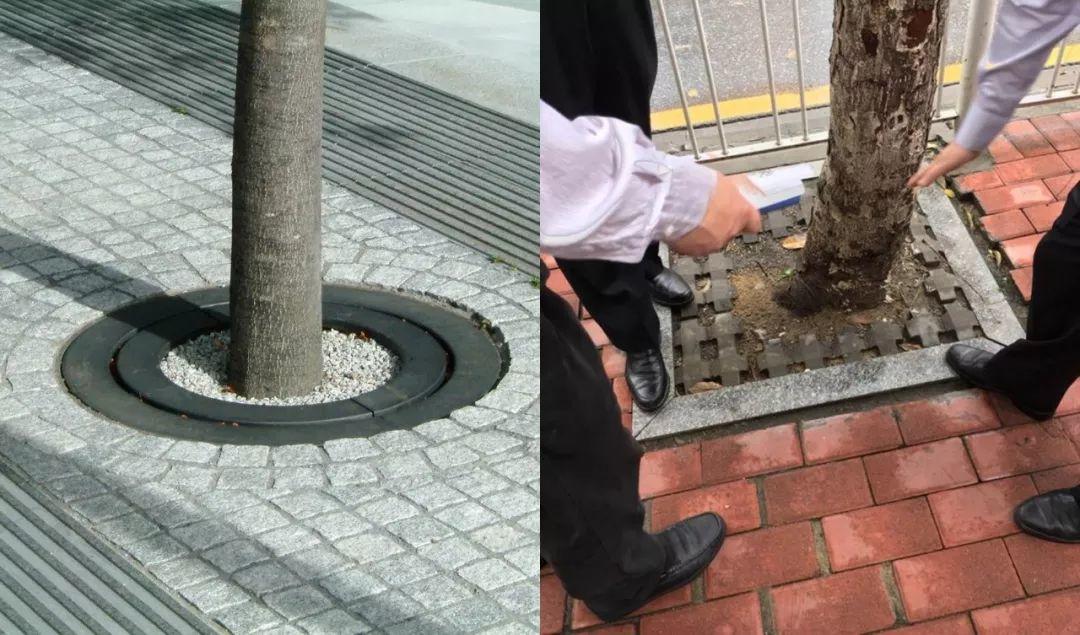

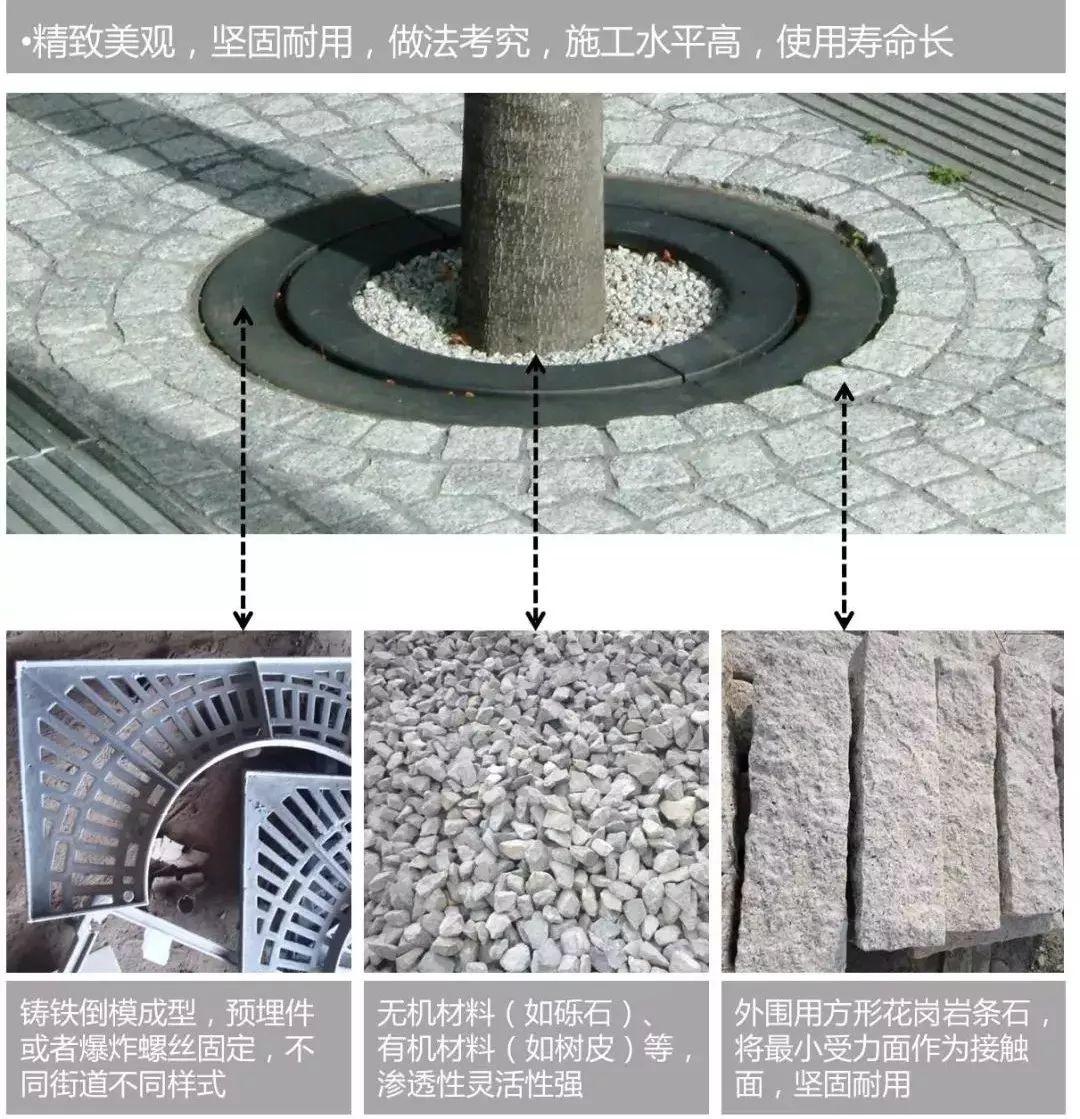

街道,是我们每一个人都共同拥有的公共场所。而街道品质的高低,往往从一些细节便可看出端倪,比如:一个树池

当然,一条高品质的街道不仅仅需要做好一个树池,更需要技术、建设、管理等多个环节的充分对接。让我们一起来看看上海和广州的做法……

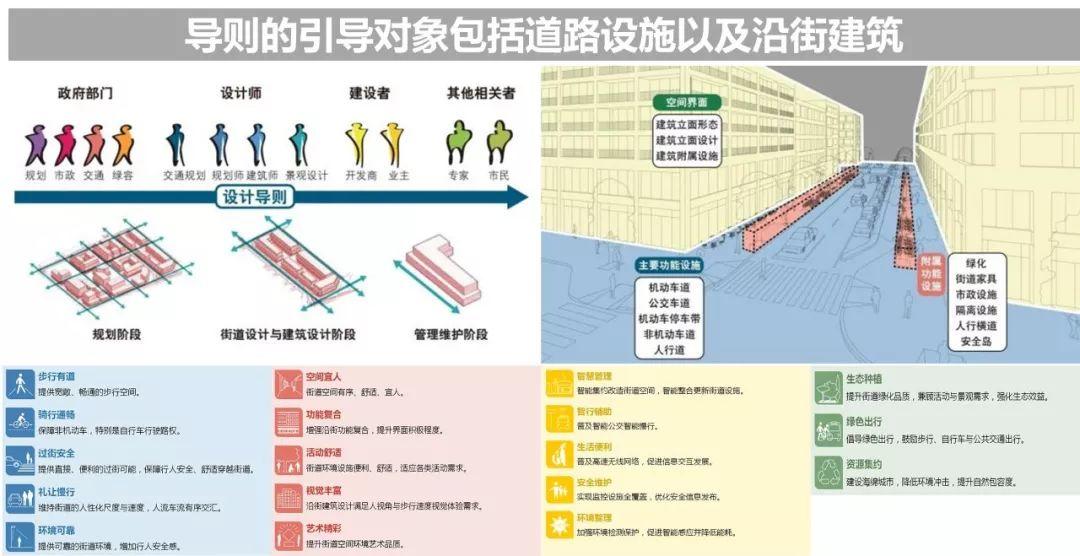

2016年10月,上海市规划和国土资源管理局、上海市交通委联合发布了《上海市街道设计导则》,全文贯彻“安全、绿色、活力、智慧”四项道路设计理念,使街道的设计者、建设者、使用者能从更广阔的视角来认识街道、体验街道,实现保障交通秩序、促进绿色出行、增强街区活力、提升文化品质的目标。

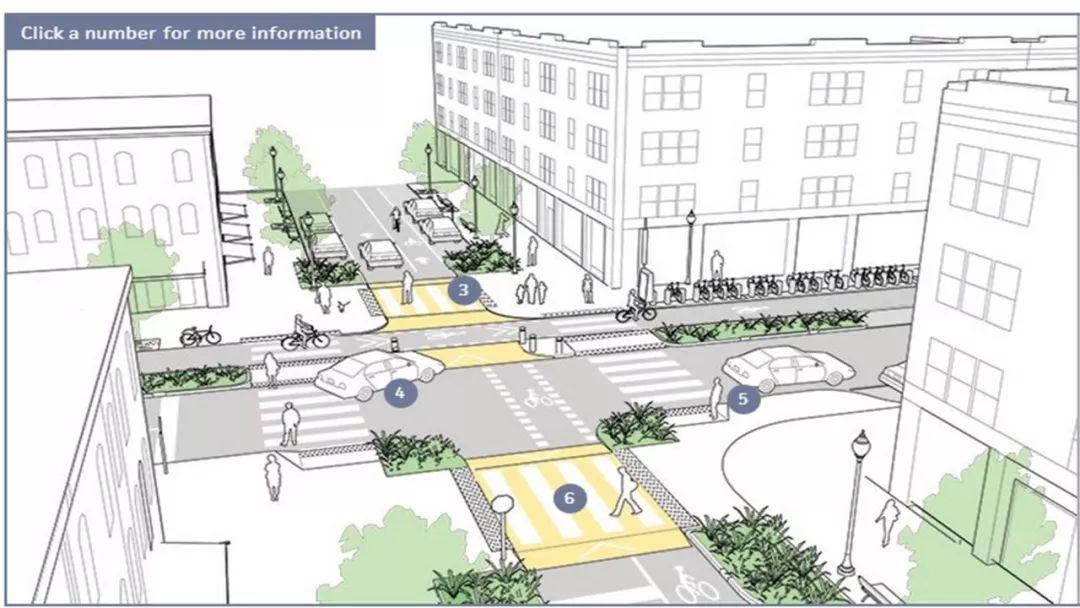

1、安全街道:交通有序、慢行优先、步行有道、过街安全、骑行顺畅、设施可靠

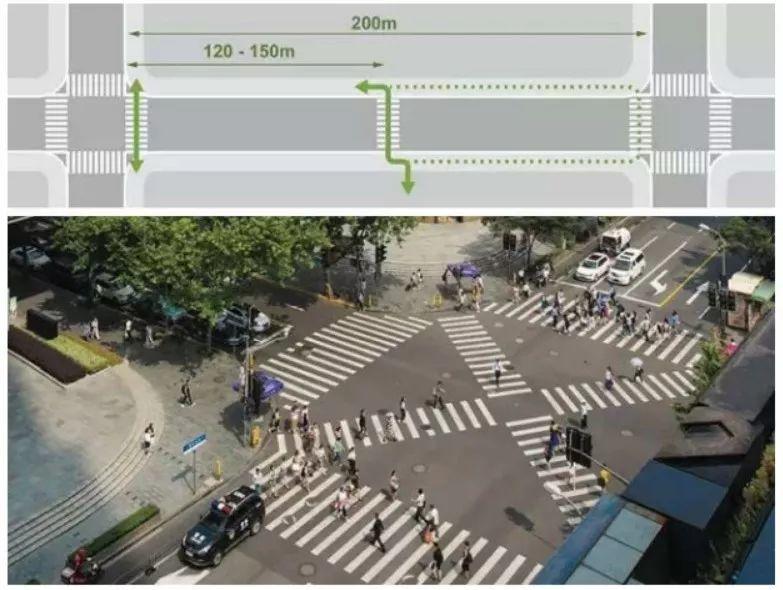

导则要求提供直接、便利的过街可能,要求除交通性干路外,一般街道过街设施间距应控制在100米以内,最大不超过150米。即便已设置天桥或地下通道,道路交叉口仍应设置平面过街设施。红绿灯等候时间不宜超过60秒。

△ 淮海中路与黄陂南路交叉口的人行横道

2、绿色街道:资源节约、绿色出行、生态种植、绿色技术

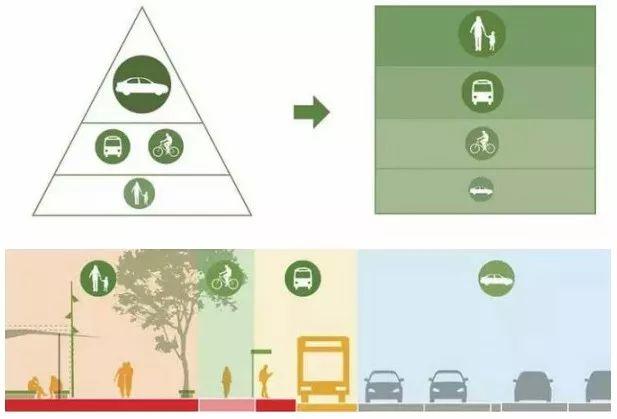

导则指出,在空间保障优先级排序中,应将步行通行排在首位,其次是公共交通,再次是非机动车通行。

△ 空间分配优先级排序

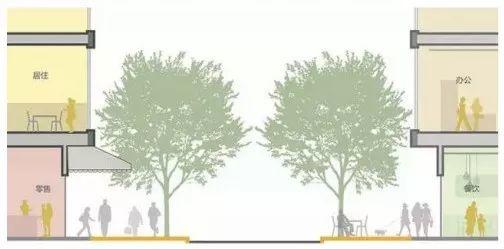

3、活力街道:功能复合、活动舒适、空间宜人、视觉丰富、风貌塑造、历史传承

导则鼓励在街区、街坊和地块进行土地复合利用,形成水平与垂直功能混合,在相邻街坊和街坊内部不同地块设置商业、办公、居住、文化、社区服务等不同功能,并指出,商业和生活服务街道应形成相对连续的积极界面,单侧店铺密度宜达到每百米7个以上。

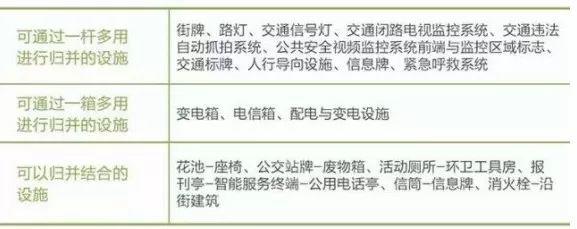

4、智慧街道:整合设施、辅助出行

导则中首先提出,需要对智慧街道进行设施整合,只能集约改造街道空间,优先保证道路基本功能。鼓励对现有设施进行智能改造,如公共电话亭、书报亭、公交车站等,改造率应达到60%。

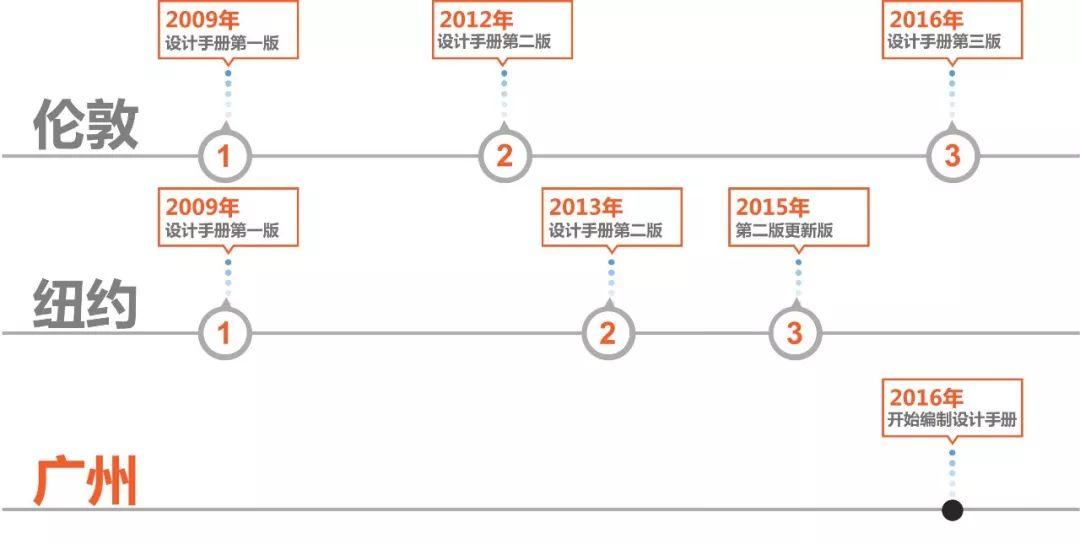

2017年8月,《广州市城市道路全要素设计手册》正式发布。该手册由广州市城市规划勘测设计研究院编制,提倡道路设计从“面向车”到“面向人”,从“控红线”到“控空间”,营造整体空间景观,塑造特色街道。

1、从“以车为本”到“以人为本”

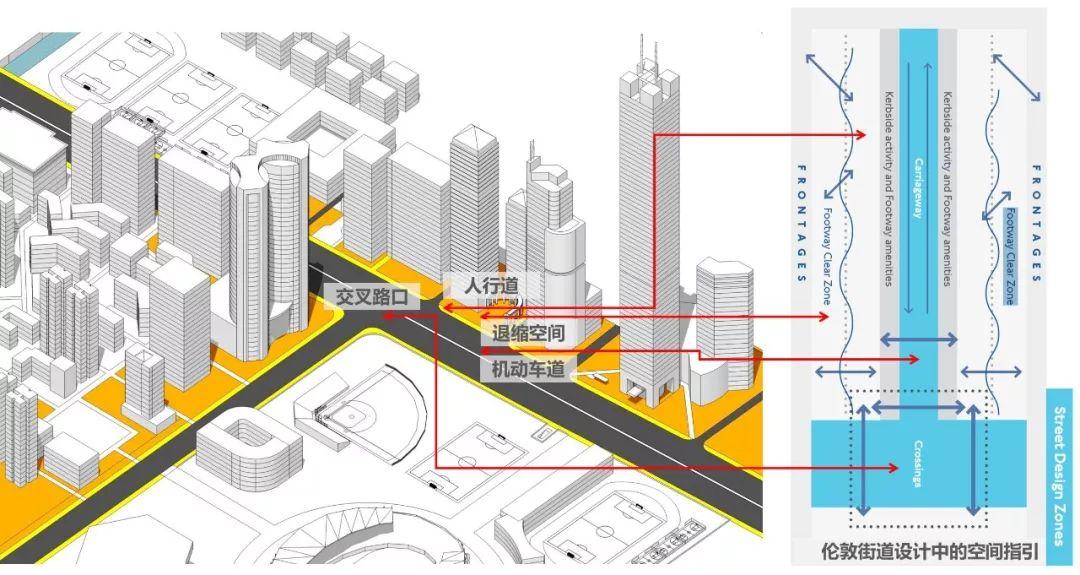

△ 将街道作为公共空间设计——打造街道客厅

△ 界面完整、功能完整、注入活力

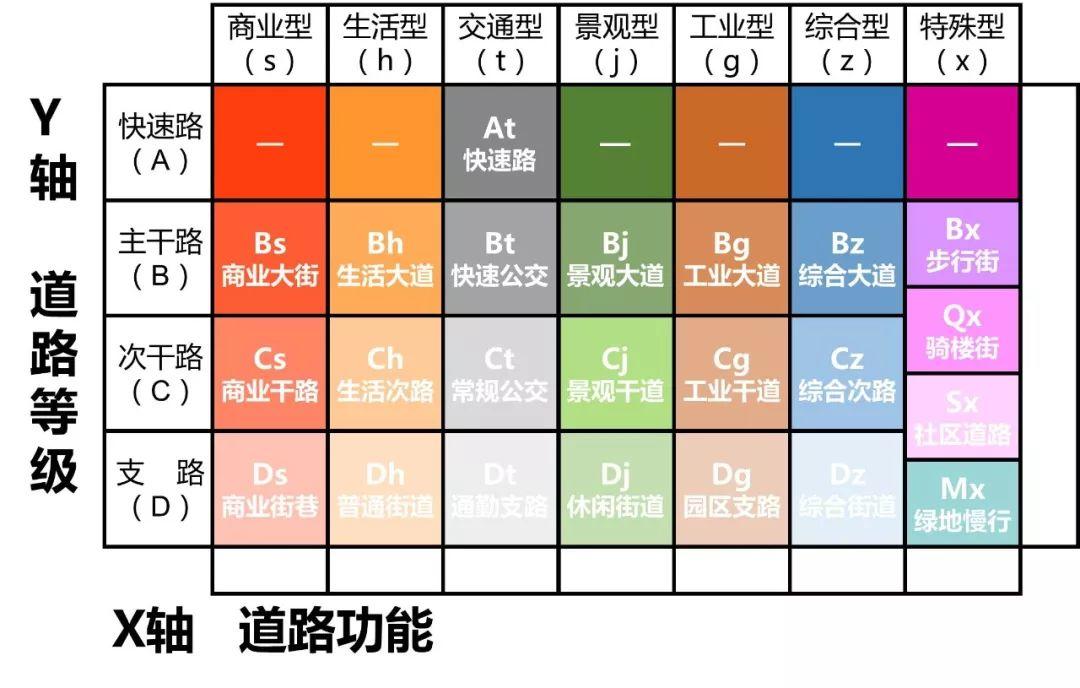

2、精细化城市道路分类

△ 根据功能类型二维细分

3、功能化道路设计模块

△ 10个设计模块

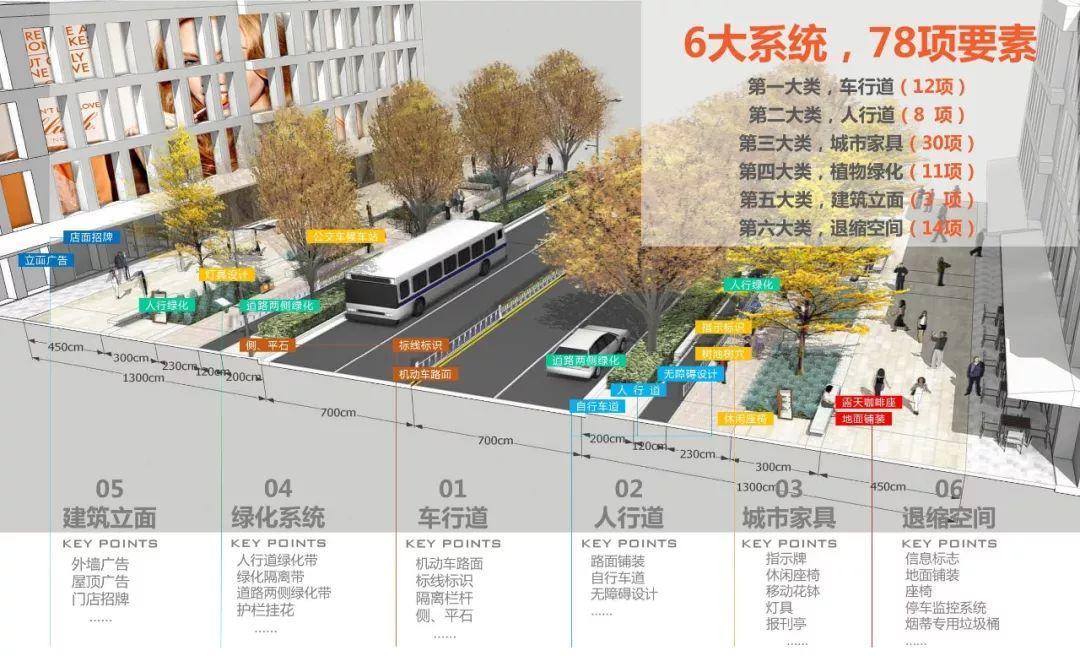

4、品质化要素弹性控制

△ 6大系统78项要素

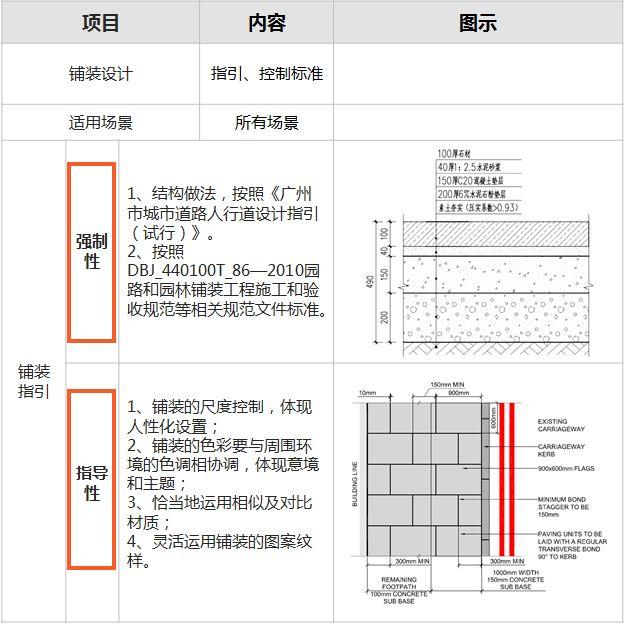

△ 精细控制、刚弹结合(人行道铺装指引)

△ 精细控制、刚弹结合(人行道铺装指引)

5、新技术、新材料、新趋势

6、本土特色与动态更新

△ 根据实际应用及建设效果,定时进行评估和更新修订

据研究,大多城市的街道设计普遍存在技术、管理、建设三个方面的问题。

| 技术层面 |

各类标准与规定相互重叠,标准不一 |

|||

| 缺少统一的市政设施全要素设计控制细则 |

||||

| 管理层面 |

管理主体众多,缺少统一的审批细则 |

|||

| 建设层面 |

施工管控不严,工艺过于粗糙 |

|||

| 工人素质不高,缺乏经营工匠 |

||||

针对上述问题,上海和广州分别根据自身特色推出了《上海市街道设计导则》和《广州市城市道路全要素设计手册》,在技术层面形成了完整、统一的街道设计标准。此外,广州市推出了相应的城市道路管理办法,并选取试点街区开展了示范工程建设,用以解决管理和建设层面的问题。

原文始发于微信公众号(众规武汉):“路网微改造”案例之国内篇:绿色、活力、整洁、有序

规划问道

规划问道