认领崇雍大街一年有余的中规院一队建筑小分队部分队员合影

本文为中规院(北京)规划设计公司孙书同建筑师(合照中脑洞清奇、内心坚强的淑女牌女汉纸)在“随行北京老城——‘认领你的街道’工作营”开幕式上的演讲,感谢作者悉心整理&授权发布。

写在前面

我们参与雍和宫大街整治提升工程,不知不觉已走过了493天。接到这个任务之初,项目组成员信心满满,自认在城市更新领域已是深耕多年的老手,定可信手拈来,一切不在话下。谁成想,项目开始之后,我们被接踵而至的各种“突发事件”弄得晕头转向,渐渐感到自己的角色身份模糊了:我们是谁?我们要做些什么?城市更新到底怎么做?茫然不知所措。

在这493天里,我们不断受挫,不断在反思自己过去的观念和想法,感触颇深,收获良多。今天我想跟大家分享一点我们在这493天内的所历、所想、所感。

初见·雍和宫大街

2018年3月,雍和宫大街的设计工作正式开始。

大家内心都有些激动:北京,那可是我们的地盘!我们熟啊!

几次调研后,大家就开始激烈的讨论设计方案,脑海里很快形成了雍和宫未来的图景。

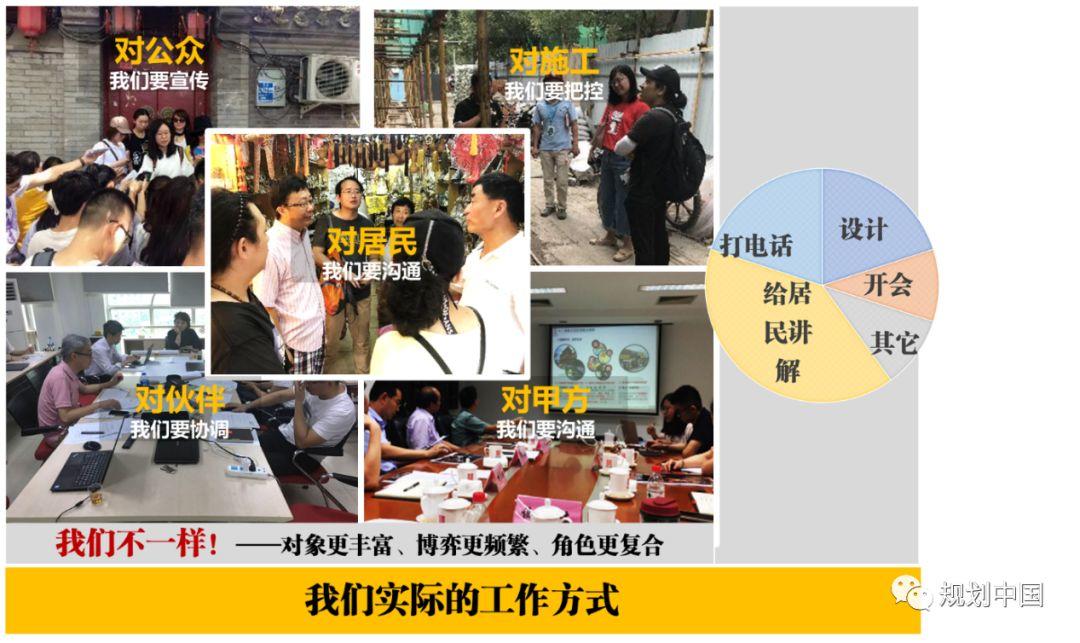

最初的工作方式,还停留在过去干过的项目经验之中——调研、分析、公众座谈、设计、方案汇报、修改、再汇报、再修改、确定、实施……工期十分紧张,我们制定了一张严密的设计工作计划表,保证每个阶段环环相扣,全力以赴投入了方案设计的工作中。

但是我们很快就发现:我们的计划表需要重新做了,因为:

它跟我们想象的工作方式 完 · 全 · 不 · 一 · 样 !

在我们的印象里,设计师们首先要做好的本职工作是完成设计方案,这肯定是我们工作的大头,于是就有了下面这些图片:

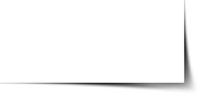

当项目开始后,我们却发现:大多数的时间都在跟各方沟通——向公众宣传、讲解,和各参建方沟通、协调,向甲方不断汇报各种突发情况,对沿街的每一户居民沟通建筑风貌的设计方案……

我们的工作对象,从“图”变成了“人”;

我们的角色,也从“设计师”变成了“社会工作者”。

在雍和宫大街的493天里,设计环节实际只占一小部分精力与时间。而在施工、竣工等后续阶段必须全程参与,并且长期派了三位建筑师驻场。从图纸到工程实施,与各方的博弈几乎贯穿始终,占据了我们最多的精力。

设计方案的落地过程,更是让我们有一种深深的无力感:

原来我的设计我做不了主!?

最终实施的方案,往往不会是我们的“理想方案”,更多时候是“合适方案”——是需要居民、参建单位、设计方、政府多方沟通、博弈,最终共同协商,大家都尽量满意的合适方案。也许不完美,可能最合适。

游说记 “京中有善口技者,多为设计师。”

和大家分享我们的第一个故事:“游说记”。这493天生生把不善言辞的我们,炼成了一个“京中善口技者”。

“善口技“者,能说会道也。

讲话真是门技术活儿,同一个设计方案,给区领导们讲、给街道办工作人员讲、给居民讲、给参建方讲、给合作伙伴讲、给社会公众讲,会讲出五花八门的道道来,会讲出全不一样的“重点”:

领导们的“重点”是风貌、资金、工期;

居民们的“重点”,可能是我家窗户的尺寸得要多大、多宽。

雍和宫大街项目,东城区、北京市领导都高度重视,我们的每一轮方案通过,都像打游戏一样,需道道闯关:街道办、城管委、区政府、市政府,层层汇报审批,各种调度会、协调会、协商会、讨论会,方案改了一轮又一轮,好不容易才“通关”。

我们常常自嘲:现在不是在开会,就是在去开会的路上……

雍和宫大街整治提升工程,是一项综合系统性的项目,我们单位“中规院”更是高度重视,投入了城市规划、名城保护、建筑、交通、景观、业态研究、照明、结构、给排水、电气、照明工程等十余个专业,总计70余人的设计师参与工程设计。在这个过程中,大大小小的会议开了50多次,各部门的沟通、对接更是多达100多次。我们去交涉的部门,涉及规划、城管、街道办、发改委、园林、公交、交通、房管所等近20个,设计方案也经一轮轮的会议,不断打磨、完善,修改,可称精益求精。

至于和甲方爸爸们的沟通与改图过程,这就不必细说了,设计狗们都懂的。

好不容易说服了甲方爸爸,又要面对雍和宫大街的居民了。雍和宫大街一共有118户居民,和居民磨合设计方案的过程,更像是一场拉锯战:

ROUND 1 拆违建

我们:您家有个二层违建,需要拆除。

业主:不行,凭什么啊!

整治提升遵循的第一个原则是“合法”:雍和宫大街整治提升的第一步是对违法建设和违规经营者进行治理。雍和宫大街一期工程在改造后,累计拆除违法建设约1850㎡,二期预计也拆除了近3000㎡的违法建设,通过拆违复绿,将宝贵的城市空间还给街道。

雍和宫大街街道改造前后对比(图片来源:人民网)

ROUND 2 改立面、改高度

我们:您家山墙不能留洞口的,不符合传统四合院的规制。

业主:我要开落地窗!我采光怎么办?

我们:除了山墙,建筑其他墙面还是可以开门窗的。

业主:我们家的房子拆二层之前比隔壁高,拆完比它矮了,可以加高吗?

我们:这个也不行啊,您家太高就影响隔壁邻居的采光了。再说咱也不能超出规划限高要求啊!

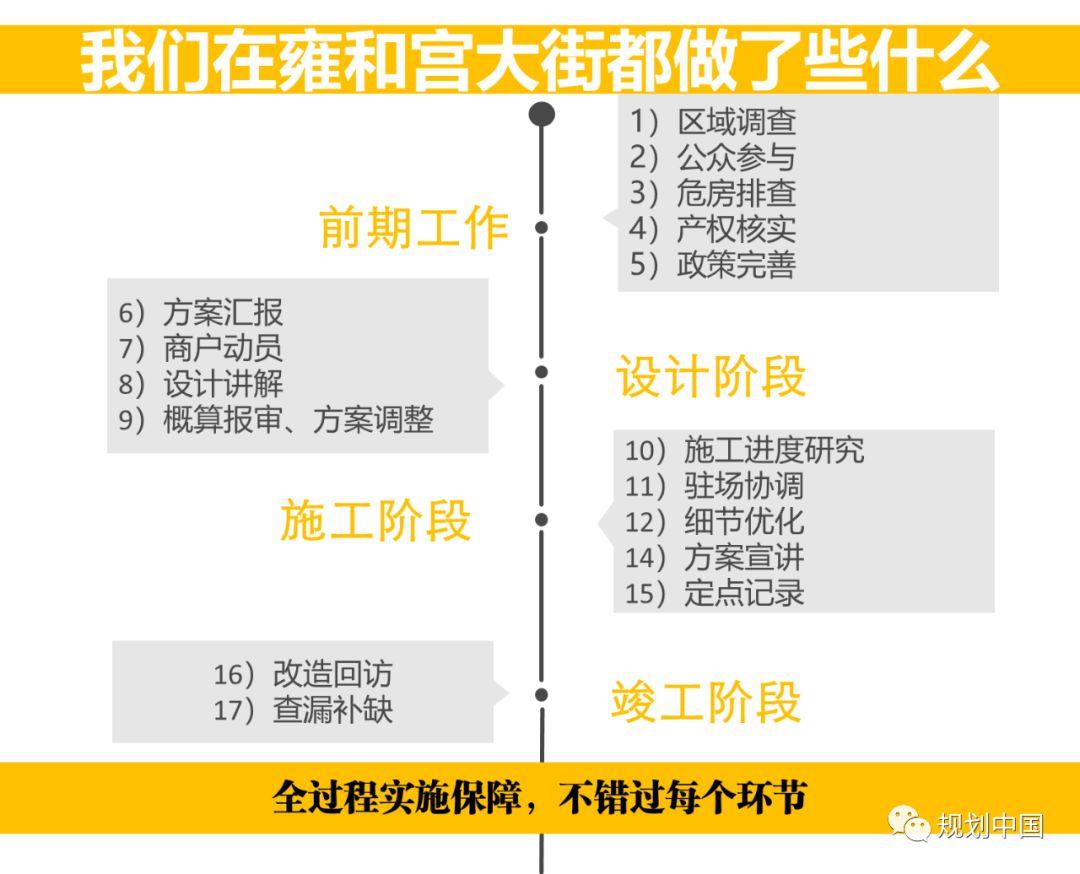

整治提升遵循的第二个原则是“依规”。要符合上位规划和城市设计的要求。我们在方案开展之前,先编制了“崇雍大街城市设计导则”,包括院落导则、建筑导则、公共空间导则三部分,对各类情况进行了约定。用“一把尺子量到底“,保障了整治提升工程设计实施最基本的风貌底线。

雍和宫大街城市设计导则

ROUND 3 挑门窗、选颜色

我们:您家是实木门窗,有花格的那种

业主:冬天冷怎么办?采光不好怎么办?

我们:菜单式选择,有48种可以选哦。

业主:我们全家商量一下!

业主:我不喜欢我家门这个颜色。

我们:啊,颜色这事,您听我说…

在过去的城市更新项目中,我们提供的设计方案或公共服务,更多的是面向多数群体的一种产品,是满足大多数人需求的供给方式——例如提供大多数人需要的公共服务设施、追求街道风貌的协调与特色、解决大家都关心的停车或拥堵问题、整理大家都不满意的公共空间等等。但是,在雍和宫大街的建筑风貌改造中,我们发现了一个矛盾:这条大街的建筑是“大家”的,也是“小家”的——它的风貌是属于附近居民、北京市民的,是各地来雍和宫、国子监游客眼中的“慢街素院、儒风禅韵”;同时,它的每个建筑的设计方案,又直接影响了里面租户和居民的日常生活。所以在这次改造中,我们尝试在保证“合法合规”和实现规划目标的前提下,有条件地提供一些个性化和差异化的设计方案,尽量实现居民的需求。

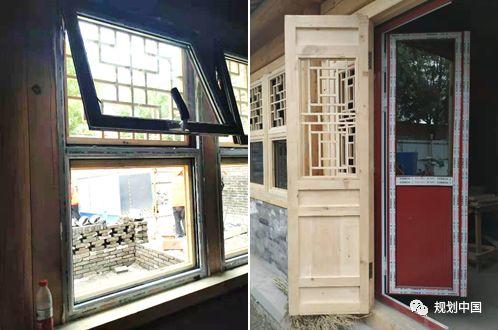

例如,在项目最开始的时候,部分居民就反映我们设计的木门窗的保温性能和采光问题。我们觉得这是个普遍问题,而且居民提的意见也确实在理,但是以前改造使用的一些断桥铝门窗从风貌上看,总归要比木质门窗差些,木门窗从风貌上的确能够体现古朴的建筑风貌,但是性能上就比较弱。为了同时兼顾实用性和风貌特色,项目组立刻进行了门窗的调研,最后将部分居住型四合院选用了双层的门窗样式——内侧为断桥铝的节能门窗,外侧为木质门窗,兼顾实用与美观,也兼顾了“大家”对风貌的要求,和“小家”对实用的要求。

雍和宫大街南段正在准备安装双层门窗

后来在改造过程中,我们就发现许多居民对自己家的房屋外立面设计特别有想法,比如门窗和牌匾的颜色啦、样式啦,都有一套自己的主意。我们后来做了一套“门窗菜单”,根据建筑风格不同总计提供了48种门窗样式,居民们可以选择自己喜欢的图案和色彩搭配。当时居民们觉得这事挺好玩,毕竟之前整治提升工程,他们大多是被动参与,大家都对这种参与式设计的方式非常感兴趣。还经常和我们说,“这个很重要,我们要全家商量商量!一起拍定了告诉你!”

项目组成员邀请居民进行“菜单式选择”

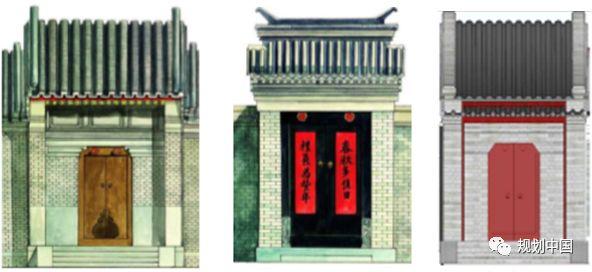

当然,也有些居民对一些院门的色彩表示不解:为什么还有黑色的门和木色的门啊?院门不都是红色吗?红红火火的多好!

我们给居民解释:其实在建国初期,老北京的院门是以黑色、木色居多,后来60年代的时候因某些政治因素,才把门都喷成了红色。其实在北京文化里,黑色代表“水”,主财位。听完解说之后,几个居民就动摇了:嗯……那我……那我就选黑色的吧。

经过这事我们就觉得,有时大家不理解,或许是我们对古都四合院的保护宣传不够到位。居民如果能够更了解四合院,知道一些最基本知识,也许改造中的很多矛盾与冲突就会迎刃而解。

木色(左)、黑色(中)其实是老北京四合院的传统色彩之一

由于大家的固有印象,接受度要比红色(右)低得多

ROUND 4 统规自建

业主:你们说广告牌匾和门脸可以我们自己设计和施工,是真的吗?

我们:是的,您们自己设计,方案交给我们审核,通过就行!

后来在改造中,一些商户会提出一些其它要求,比如能否自行设计门脸和广告牌匾?我们对此当然是举双手欢迎!

这也是我们崇雍大街希望能够推广的统规自建模式,即由政府统一规划,责任规划师、街道及各部门把关,商户与居民自主更新改造。不少商户们很认真地给我们提交了多轮设计方案,我们根据街道整治提升的要求给他们提出了一些修改建议。这也是我们希望看到的模式——未来的崇雍大街也好、北京的其它街道也好,居民们在了解和学习到街道规划目标后,各家各户都能够自主更新,良性循环。如此,我们的城市将越来越好,政府也用不着一轮轮地整治了。

ROUND N 新的开始

业主:对不起,我媳妇/老妈/大哥/弟妹/表叔/ 不同意这方案。

我们:……

故事的最后,当我们以为好不容易功德圆满之时,这位居民突然告诉我们他在家里说话不算数,他家的媳妇or老妈or大哥or弟妹o表叔才是重量级的BOSS。唉,面对这种情况,我们大概也就需要再次入户沟通N*N轮这么多吧……

以上就是《我们与119个甲方爸爸的故事》,1位甲方+118位居民。我渐渐明白:不要强求最优解,尽量去求大家都满意的最大公约数,也许这才是城市更新的正确打开方式。

拣砖记 “是拣砖,不是搬砖!”

在雍和宫大街改造中,我们对一些细节也希望能够尽己所能更好一些。比如,雍和宫大街一期改造结束后,我们对居民们做了一次改造回访:部分居民反映说,你们改得是不错啊,就是看起来有点“新”,如果能看起来更加古朴一点就更好了。到了二期的时候,我们就特别注意这点,一个是要求在施工过程中,最大限度地保护有价值的旧材料和旧构件,对保护收集的旧材料和构件合理利用。例如,我们对拆下来的一些旧砖、旧构件进行了重复利用,有部分建筑还发现了一些老城墙砖,我们也继续清洗修补后投入使用。一些老的梁柱构件,无法继续承重了,我们准备将木料加工后用在我们未来的公众参与展示厅里作为内装构件或桌椅等家具。通过这一系列的方式,尽量保住雍和宫大街的古朴风韵。

雍和宫大街改造过程中保留下来的老砖

拆下来的老梁柱我们打算这么用

如果您在雍和宫大街施工现场,看见一群贼眉鼠眼、踅摸着拣砖头的人们——请别怀疑,那就是我们和我们的施工单位……

大概是拣砖头拣出了感情,我们又和各参建方一起琢磨砖墙样式的事情。我们特别邀请了古建专家马炳坚老师给我们做了一次咨询会,马老师当时说的这些话给我印象特别深刻:

“北京四合院,乍一看差不多,实则千变万化。你看那些门窗、檐口、门墩、砖雕啊,甚至是墙的勾缝,仔细看其实都有点不一样,就是通过这些细微的变化,才让四合院看着精致又有味道。”

项目组邀请古建专家马炳坚老师现场指导方案

如何能让砖墙看起来更加有细节?

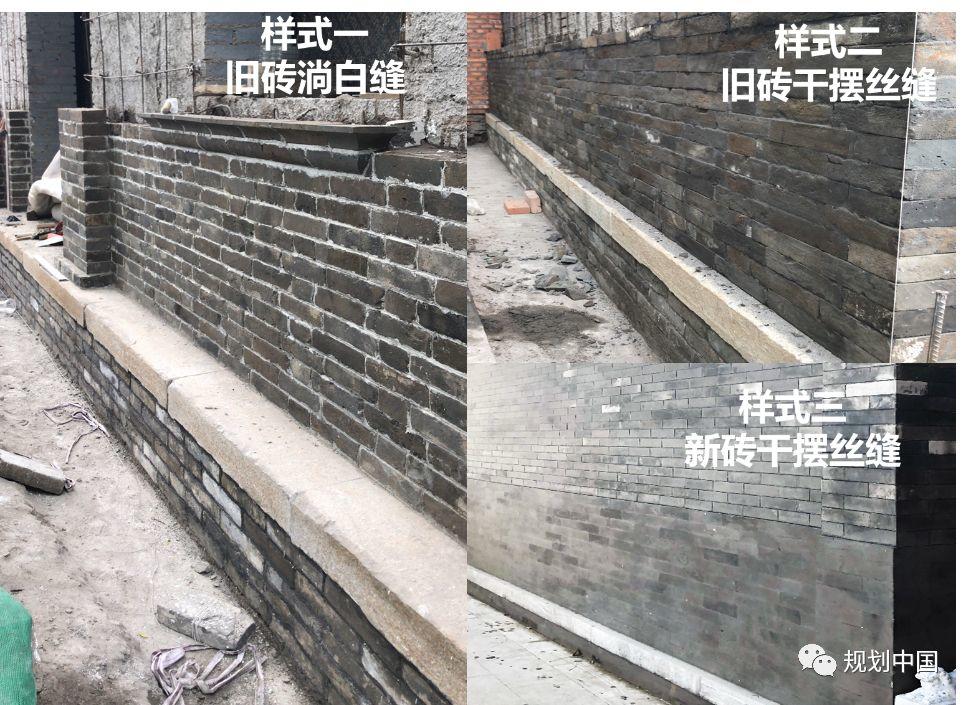

我们在一期做的时候,采用的是干摆丝缝的传统工艺做法。当时,某位领导发现雍和宫大街相比一般的胡同改造项目,资金单价贵了些,还曾经质疑我们是否“过度设计”,我们赶忙解释:“一般胡同改造的效果,就是满墙粘贴一层片砖,也没按传统工艺的来,咱们是按传统规制和工艺来做的,这价格当然就差着呢。老北京的建筑美就美在细节,我们细节上多做了点功夫,造价确实会稍贵一点。”感谢甲方爸爸后来听取了我们的建议,所以一期改造完的效果还比较令人满意。

雍和宫大街和某胡同改造的墙面做法对比

二期的时候,我们吸取多方的建议也查了不少资料,对一些墙面的勾缝、砌法细化了设计方案,根据我们沿街建筑的各类风格,墙的砌法也有些变化:新老砖交替、干摆、丝缝、淌白缝穿插。

雍和宫大街的三种砖墙做法

我们同事笑称:这回咱们真成“砖家”了!

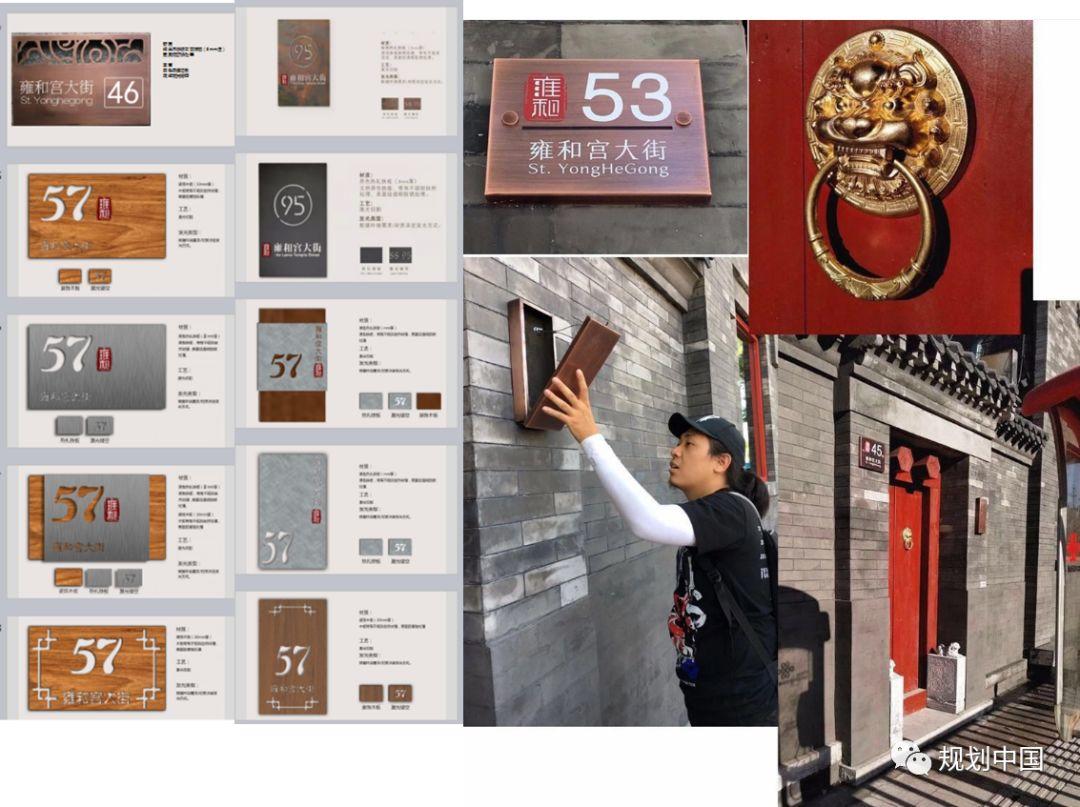

作为一群细节控们,我们对各种装饰构件、砖雕都一个个选样、设计,甚至光门牌我们就做了12版方案……

细节控的建筑师们(我们为了这个门牌曾经做了12个设计方案)

现在回想起来,雍和宫大街的改造工程,就是在一件件小事中的逐渐推进,一个个小细节的打磨成功,一户户居民的沟通理解,一次次会议的争论与统一……曾经有人问我,雍和宫大街工程里你觉得什么部分最难?

我个人觉得是两个关键词:“品质”和“博弈”。

品质,是追求细节的精细化提升。过去增量时代,是“从无到有”,设计师是在白纸上作图,现在则是要求你“从有到好”。什么是好?怎样才能算好?变好是无止境的,随着城市的发展和完善,民众们对精细化的期待值、对设计品质的要求,肯定也水涨船高。

博弈就是如何在城市更新中,平衡多方需求。实现平衡是一个值得深入研究的课题。过去,当我看到自己的图纸变为现实的时候,我会很激动;现在,让我最有成就感的事情,大概是我走在大街上,居民们都认得我了——总有居民招呼我去喝杯水、或者搬个小马扎让我歇歇,有的居民还向她的朋友介绍我说:“我的房子就是她设计的!”这时,我会好感动,感到自己完成的,不止是一张张图纸,而是为首都百姓做了自己应该做的实事、好事。

在雍和宫大街的493天里,我们走过了春、夏、秋、冬,我们和这条大街一起,一点点地变好、变美。我们已有了一个好的开始:空间设计,或许我们是专业的;空间治理,我们还有很长的路要走……

在吗?北京老城“认领街道”工作营很有趣,你报名了吗

点击图片 阅读全文

随行北京老城工作营开幕啦!想知道哪些街道被认领了吗?戳~

点击图片 阅读全文

干货秘笈拎一拎丨随行北京老城工作营上都讲了些什么?

点击图片 阅读全文

原文始发于微信公众号(规划中国):我们在雍和宫大街的493天

规划问道

规划问道