导

读

在台湾的旅程中,总是会有一些地方,看起来并不起眼,却蕴藏着无穷的宝藏。因为有一群年轻人,他们做事情的勇气,他们看世界的格局,他们对家乡的情感,他们对梦想的执着,让这个地方发了光。他们让我们感受到创意的无限,感受到文化力量的强大,更感受到坚守的勇气能够让“偏乡”回到世界的中央。

作者:闫琳,清华同衡总规四所(村镇所) 所长

图片:老家咖啡馆

台中苗栗县,我们走进一个小镇上的一家不大的咖啡馆,名字叫“老家咖啡”。

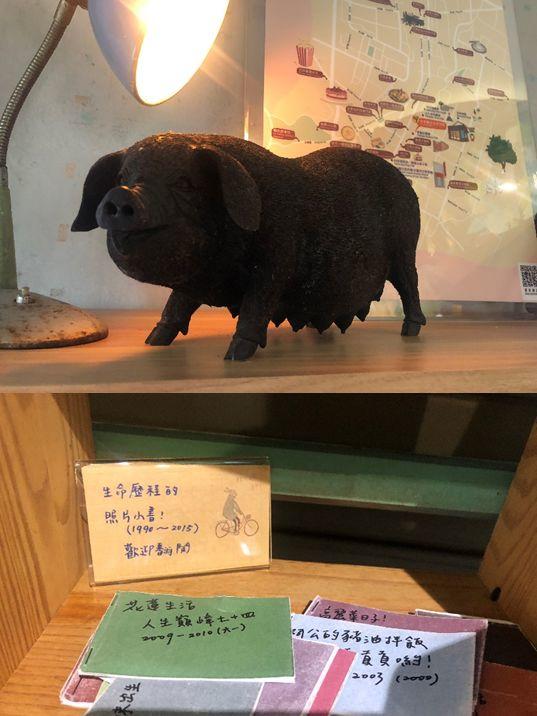

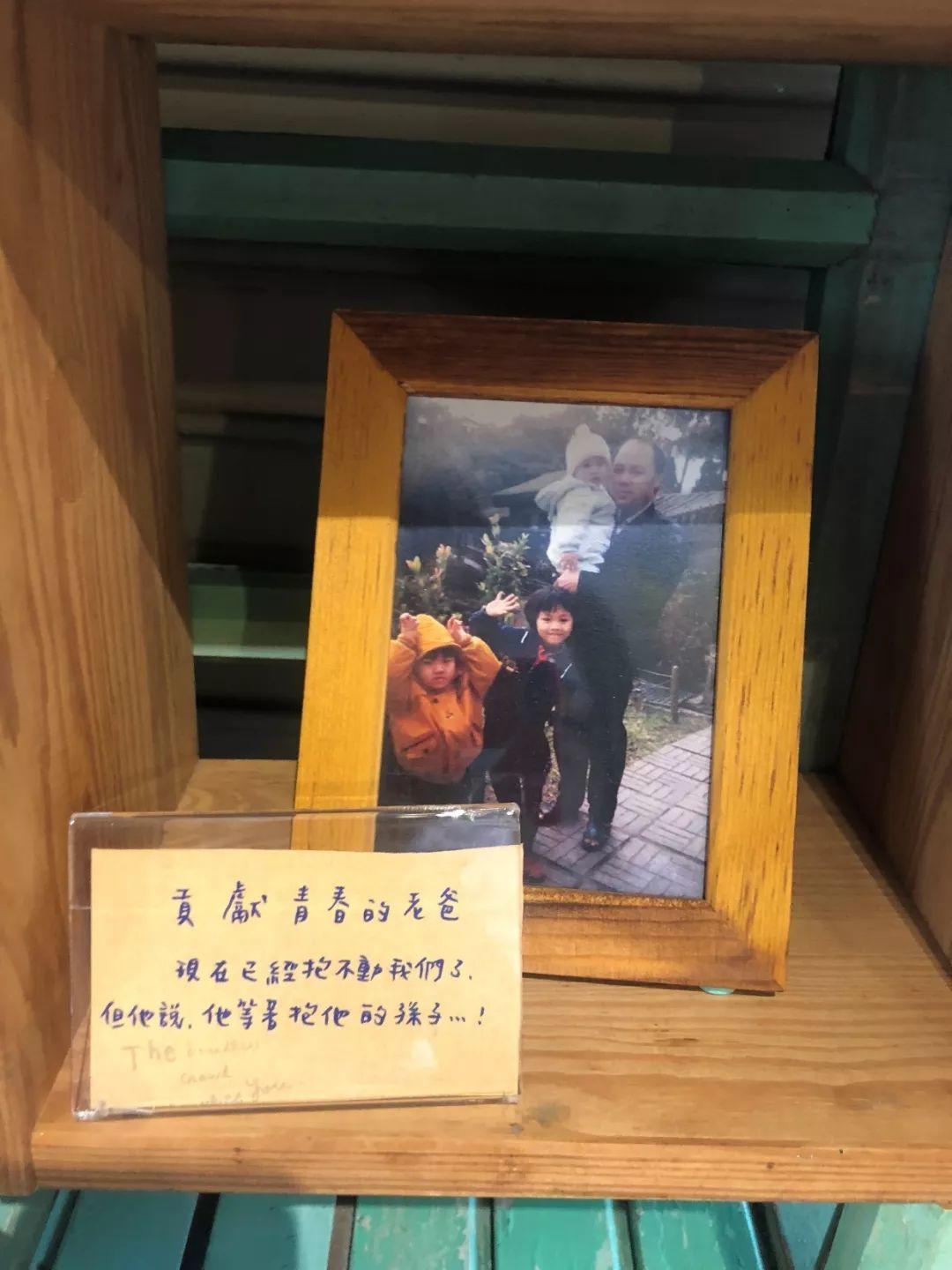

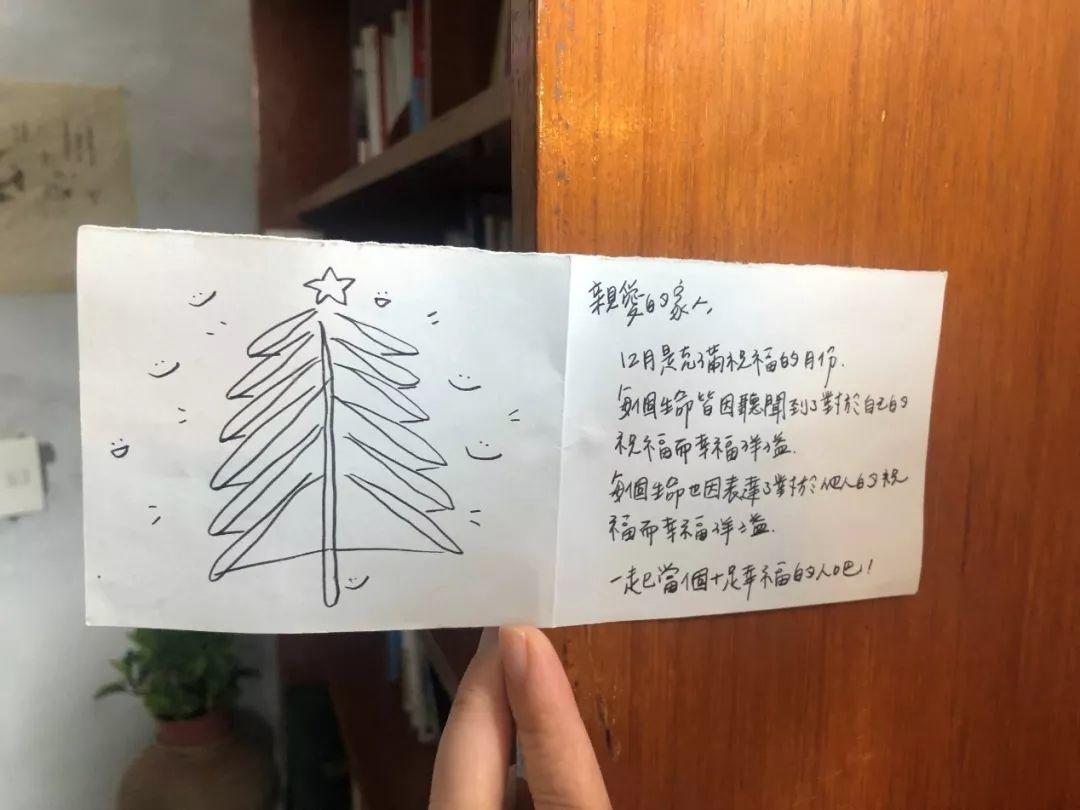

其实我并不知道我们为什么会来这里,这里有什么呢?不大的房子,外观看起来很亲切,带着些台湾小资风情,似乎没什么特别。然而进入这个房间,却让我感觉到一下子放松下来。所有的陈设,仿佛回到了70、80年代的“老家”,一架缝纫机,一些老物件,复古的照片,亲切的语言:“献给青春的老爸,现在已经抱不动我们了,但他说,等着抱他的孙子……”每一个进入老家的人,都被亲切的称为“亲爱的家人”,然后这里的一切,都在提醒我们孩子时候的梦想,或者如何做一个幸福的人——这些我们仿佛已经忘了很久的话题。

老家咖啡掠影

老家咖啡掠影和小细节

于是,我仿佛知道了我们为什么要来这里。在遥远的台湾,在一个陌生的小镇,竟然可以找到一个让你感到仿佛回到家的地方,难道不是一件很奇妙的事情吗?而这一切都就源于这间咖啡馆的主人——一个和我年龄相仿的年轻人的一个简单的想法。他就是陈鹏文。

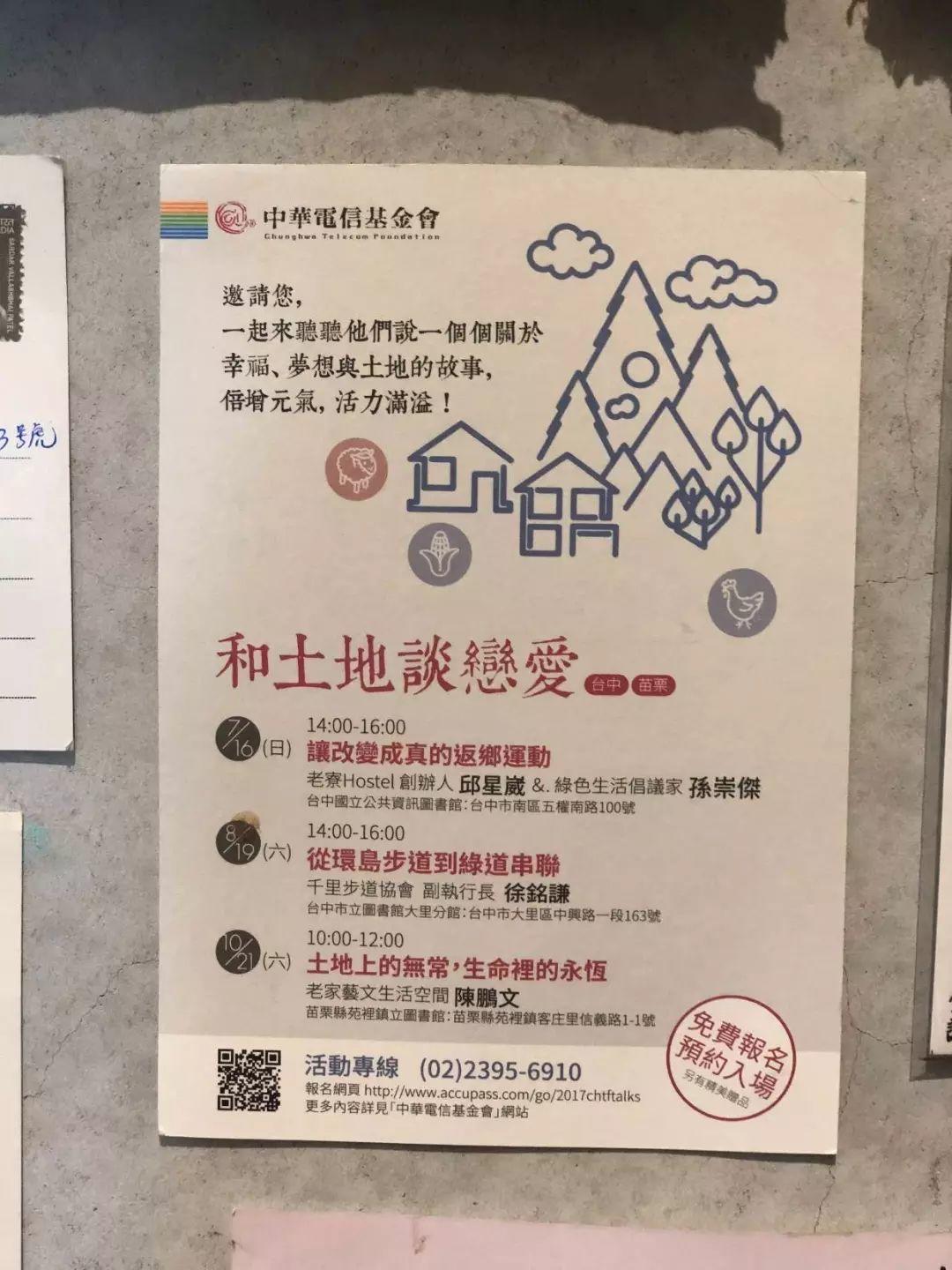

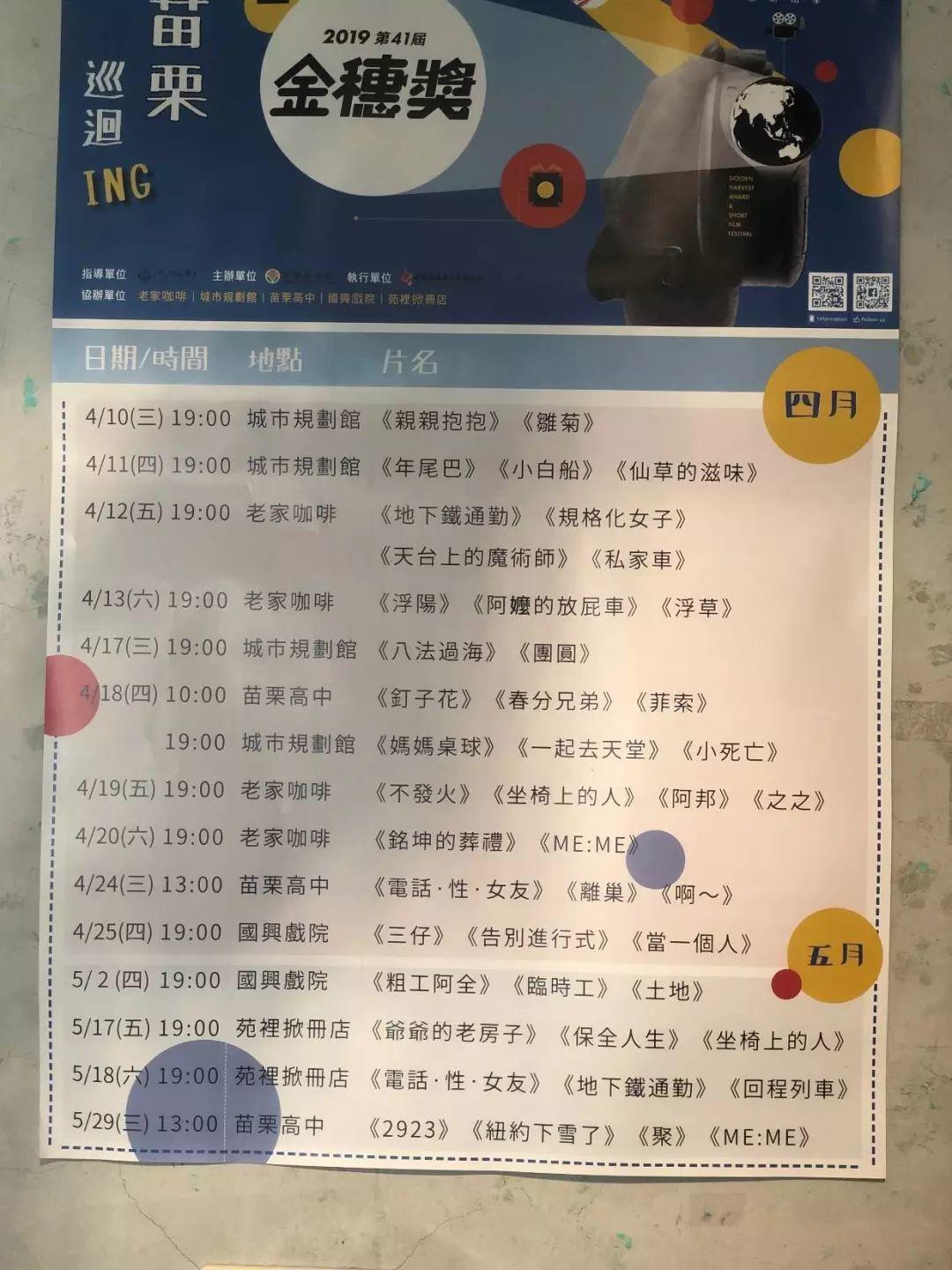

陈鹏文,一个地道的苗栗人,年轻时走出苗栗,去台北学习导演,做影视,也走过很多地方,因为家乡的老房子要改造,继而萌生回归家乡、贡献当地的想法。他把自己的老家变成了一家“咖啡馆”,然后把这里变成了一个“地方创生”的中心。这间小小的咖啡馆,有时是个小小电影院、会议厅、更多时候变成了年轻人交流演讲的舞台,就这样,一些改变开始发生,人们开始觉得这个没落中的小镇一样的县城,重新开始拥有了一些活力。人们越来越喜欢这里,尤其是年轻人,开始重新认识自己的家乡。

陈鹏文,用影像改变苗栗

老家咖啡成为了当地民间交流会和电影分享驿站

鹏文运用自己学习影像的专业,开始在这个县城中做一些自发性的公益行动,或者是借助政府的文化活动计划,做了一些地方参与的行动,比如“苗栗好棒”系列图片展和宣传短片,成为了展现年轻的苗栗人的独特舞台;比如“最终站——有唇印的市场”,带着一群孩子们参观苗栗老街,认识地方历史,并且让孩子们涂上口红,为苗栗老街市上的店主、商贩、阿姨、大哥送上一个吻;还比如在苗栗县城文化站举办了一场“一天展览馆”,让一天中来苗栗的人进入展览馆,用自己的方式举办了一场现场展……看着影片中大人们、孩子们、客人们那种发自心灵的微笑,那种能够溢出屏幕的温暖,我内心被深深的震撼了。

苗栗好棒系列图片

《最终站——有唇印的市场》纪录片

一个下午,我们就这样,坐在这里,听着鹏文给我们讲着一个又一个的故事,时而高亢,时而平缓,时而兴奋,时而沉思。他讲了他的辛苦,他的挣扎,和他每一次忙碌之后小小的满足……我们听着,感动着。我在想,是怎样的力量让他能够选择这样一条非常辛苦的路,又是什么让他能够坚持下去呢?后来我才慢慢理解,其实他的想法非常简单,那就是“让家乡好起来,并把对世界的好奇与家乡联结起来。”

和陈鹏文交流

同样尝试走不寻常路的还有一对大哥大姐,他们是苗栗“返青富民”联盟的发起人,也是苗栗青年返乡参与“农业”的代表。张书榕大姐作为当地农人农场的继承者,一上来就向我们发问:“你们知道,乡村在衰落。那么年轻人为什么离开?又为什么回来?最后为什么能够留下呢?”这一连串的问题确实让我们开始重新思考:如果我们也是这样的年轻人,我们是否会回来?我们回来做什么呢?我们能做什么呢?

和返青富民联盟交流

张大姐用自己的亲身经历,谈到了她最初回到家乡的“一半责任和一半无奈”。继承家族的产业是责任,但是回乡发展的前景却又是真实的无奈。生活方式的改变,事业发展的困难,朋友知己的疏离,甚至是与长辈沟通上的摩擦与冲突,都曾让她感到无所适从。而这是每一个回到家乡的年轻人共同面对的挑战,也是乡村无法让年轻人回来的真正问题所在。

经过漫长的思考与尝试,张大姐和丈夫作为发起人创立了“返青富民”联盟,联盟的主旨是“帮助青年返乡,帮助家乡变好”。一方面,吸引更多的青年回到家乡,用年轻人的思维和创意帮助家乡变得更加丰富多元;而更重要的是,这个联盟的作用是为返乡的年轻人提供一个可以相互交流、相互学习、相互支撑、展现自我的舞台。通过定期举办论坛和交流会,邀请行业前辈为返乡青年更新咨询,增进行业间的联络。于是,在这个平台上,有人做产品,有人做宣传,有人做创意,有人做教育,透过这个平台,年轻人在小小的乡村也可以随时与现代社会接轨,一切创新有趣的想法也可以很快进入田间餐桌。

农夫餐桌概念(来源:网络)

例如伴随着都市生活与乡村生活的融合,张大姐希望更多的都市人认知乡村,认知乡村的文化,于是她和一群年轻人用文化展演的方式,做起在地的“MeSee农夫餐桌”,通过一场场精心策划的各种形式的“吃饭”,让本地农产品直接在餐桌上展现其最美好的味道,让山野农田的落日红霞成为吃饭时能够欣赏的最好的景观,让苗栗故乡文化在每一次的餐桌上获得更深的理解和价值。对他们来说,餐桌并不只是吃饭,而是一次重新认识家乡的过程。

后来在我们参观返青富民工作站的仓库里,我看到了他们举办每一次活动背后的辛苦,看到他们事无巨细的努力和默默承受的压力。但是,还有一些东西是看不见的,比如希望。所以当我问他们:“你们觉得可以坚持多久?”他们想了想说:“我们没有想过会坚持多久,我们只是想着怎么坚持下去……”

所以,看似成功的路,实际上都并不好走,然而能够坚持走下去的人,我相信世界都会给他们铺路。

青富民工作站的仓库

感 受

我们常常问,那些衰落的县城,乡镇,村庄,那些衰落的家乡,真正的振兴到底需要什么?在台湾,我们找到了答案,那就是:需要人,年轻人,有热情、有坚持的年轻人。

可是,如何让年轻人真正回到家乡、留在家乡,或许是更需要关注的事情。鹏文和张大姐的坚持,或许给了我们一些启发,但是更重要的是,我们是否有勇气成为这样的一个人?

老家咖啡的一个下午,我们的思绪得到了一次丰富的补给,收获了深深的感动。我们看到了台湾年轻人执着的力量,看到了坚持中朴素的哲学。或许这就是为什么台湾即使经历了高速的经济发展阶段之后虽有没落,但仍然可以慢慢的向前走着,虽然慢,但是正因为有这样的年轻人,有这样的种子,就仍然有破土冲天的希望。

台湾乡村考察故事

谈起宝岛台湾,浮现在脑海中的,要么是“两岸统一”、“蓝绿阵营”、“经济起伏”这样的似乎很遥远但却人人可以谈论几句的政治话题,要么是“阿里山”、“日月潭”、“台北故宫博物院”等身边人常晒的山水人文旅游景区,还有“夜市小资”、“康熙来了”、“志玲姐姐”这些通过屏幕逐渐变得耳熟能详的生活谈资。

然而,凡是去过台湾深度游览的人,常常会被一种更加丰富且多层次的感受所填满,更像一场“心灵之旅”,或是一次意料之外的“修行”。仿佛我们带着期待出发,又带着种子回来,然后,我们更希望把这颗种子种下,等待它慢慢发芽、慢慢长大。这,或许就是台湾之行的魅力所在。

六月,六个人,从宝岛西线一路南下,奔走六天,访谈六地,和一群年轻人畅谈台湾的乡村发展与社区营造,收获了满满的一车故事。感谢天时地利人和的安排,也感谢每一个相遇的人。我们希望用我们的见闻,描述一些不一样的台湾故事,展现一群让我们感动且敬重的人。

本文由清华同衡 规划四所提供

原文始发于微信公众号(清华同衡规划播报):老家咖啡的哲学 | 乡村观察@台湾

规划问道

规划问道