中国的乡建,本质上就是修复中国文化与精神的碎片,我们所要做的工作就是从中国文化基因的源头切入,复兴乡村,筑巢引凤,以乡养城,以城助村,以碎片带碎片,承担以文化引领乡建的时代责任。

在近代中国历史上,乡建快步入百岁了,从定县翟成的米氏父子到后来的晏阳初、梁漱溟、陶行知、温铁军、李昌平、曹绵清、贺雪峰、陈文胜等,均为中国乡建做出了重要的贡献。

然而,其中有很多是碎片化的乡建,所谓碎片化指的是乡建没有系统性,缺少理论与实践的关联,没有专业之间的协作,学术之间不仅协作不够,还有相互排斥的现象发生。

农业,几千年来就是综合性的行业,涉及文化、宗教、土壤、水利、交通、建筑、林业、畜牧业、生态加工业、市场经济、教育、卫生等,它们渗透在农业之中,支持着农业走向常态化的发展。

自1978年以后,家庭联产承包制替代了当时低效的人民公社,取得了极大的成功。随之问题也来了,比如西方的民主选举形式进入中国乡村,村规民约在特殊时期遇到破坏之后没有再建设,村支两委的三权(土权、财权、人权)分散,家谱、宗祠文化基本没有下落,中国乡建进入了百年以来不平静时代。虽然碎片化在这个时代表现得并不是最显著,可是隐患已经深深埋下。

2005年以建设部为核心的新农村建设,原本应是百年以来最好的一次系统性乡村建设,中央提出了较为完整的乡建目标二十字方针—生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主。

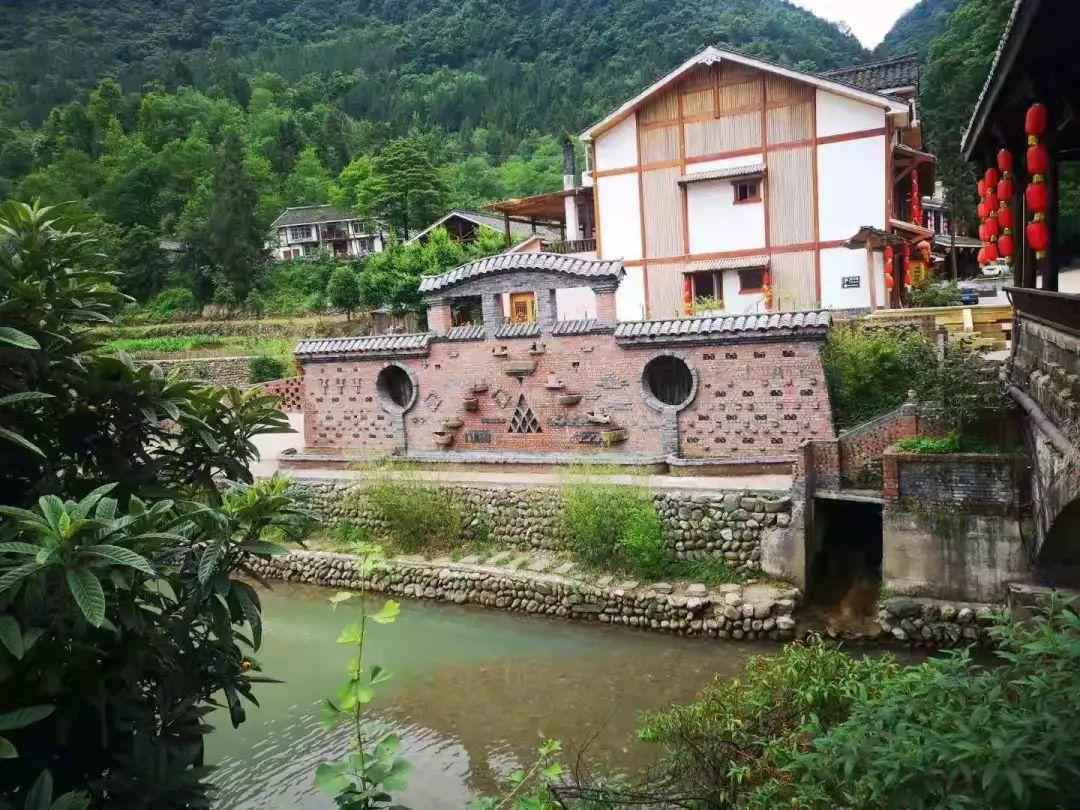

可是中央文件一到基层有时候就被解读错了,大拆大建、穿衣戴帽、拆旧村、拆古建、农民上楼侵占耕地、乡镇欧洲化、农村城市化等,让一个个美丽的充满温度的乡村被建设得不东不西。从2005年到2013年,历经八年,人们依然不知何谓“新农村”,大家普遍认为实施新农村建设的村庄就是新农村。

2013年以后,中国乡建,尤其是传统村落、古村、古镇与古城再次经受碎片化乡建的考验,这部分源于市场经济干扰。有些地方农民的宅基地与农地被流转,又有一些地方以合法的程序把大量基本农田变为建筑用地把种不出粮食的荒山荒地改为基本农田,让农村、农民、农业连碎片都留不下,失地农民流入城市,过着尴尬的非城非农的生活。

碎片化的乡建形式像一台绞肉机,将原本仅存的农耕文明活生生地吞食。具有东方文明的碎片化的文化形式与生活形式,经过漫长岁月的酝酿和洗礼变成既有理性又有感性的民俗文化,从而跨越了世界最长的文明史,也形成了特殊的东方文明。东方文明更多的是以感性为基础,以生活与实用为目标的自然文明,西方文明则更多的是以理性为基础,以科学与技术为目标的系统文明。

碎片化的乡村建设,在近30年中,感觉是在抛弃东方文明而吸收西方文明,可惜水土不服。碎片化的文化原本也是一种文明,在碎片化的背后是一种独特的中国人的生活方式,这种方式西方人很难理解,但他们在努力解读。因为他们首先认同这是一种古老的文明,是一种可持续的文明,5000年的历史让他们去寻求这种文明的成因。随着科学的进步,西方人越来越认同碎片化的文明。

中国乡村建设,近30年的碎片化发展越来越严重,好在当前的政府意识到断代式、碎片化、浮夸化问题的严重性。乡愁、中国梦等显示了本届政府开始在修复碎片,从乡村文化与历史中打开通往现代化之路。

中国的乡建,本质上就是修复中国文化与精神的碎片,我们所要做的工作就是从中国文化基因的源头切入,复兴乡村,筑巢引凤,以乡养城,以城助村,以碎片带碎片,承担以文化引领乡建的时代责任。

原文始发于微信公众号(北京绿十字):百年碎片化的乡建

规划问道

规划问道