从立交桥上下来,拐入弯折的青龙巷,屋檐之间还能看到身处“夹缝”之中黄鹤楼的身影。附近既有入夜后才出巡的火辣辣武汉小吃摊,也有霓虹频闪满墙龙虎的纹身店。楼上的居民会下来消暑,但大部分的路都灯影幢幢,街道中的脚手架,搭起了城市的洞穴。流窜其中的生活,困顿但野生。

一口泉,淘书人之业

打工的时候,老马会将一半的工资拿来买书和杂志看。再次选择工作时,首先想到的就是旧书。上世纪九十年代初开始,青龙巷通达民主路的巷口,书摊逐渐增多,聚集了人气,成为武昌区最大的旧书集散地,与汉口江滩、泰宁街齐名。摆摊的人大都与老马相似,外来务工者居多。最初是从废品站“淘来”的旧书,后来旧钱币、字画、邮票等“邪货”也夹杂其中。也恰恰是在火热的九十年代,城市化加速推进,武汉同样经历着大规模的造城运动,城镇化率由1978年的47.4%上升到2017年的80.04%。中心城区的扩张改造,拆与建之间旧物流转,大量的旧书如同这个城市的过时之物,遍地是破碎的句子与无用的篇章。

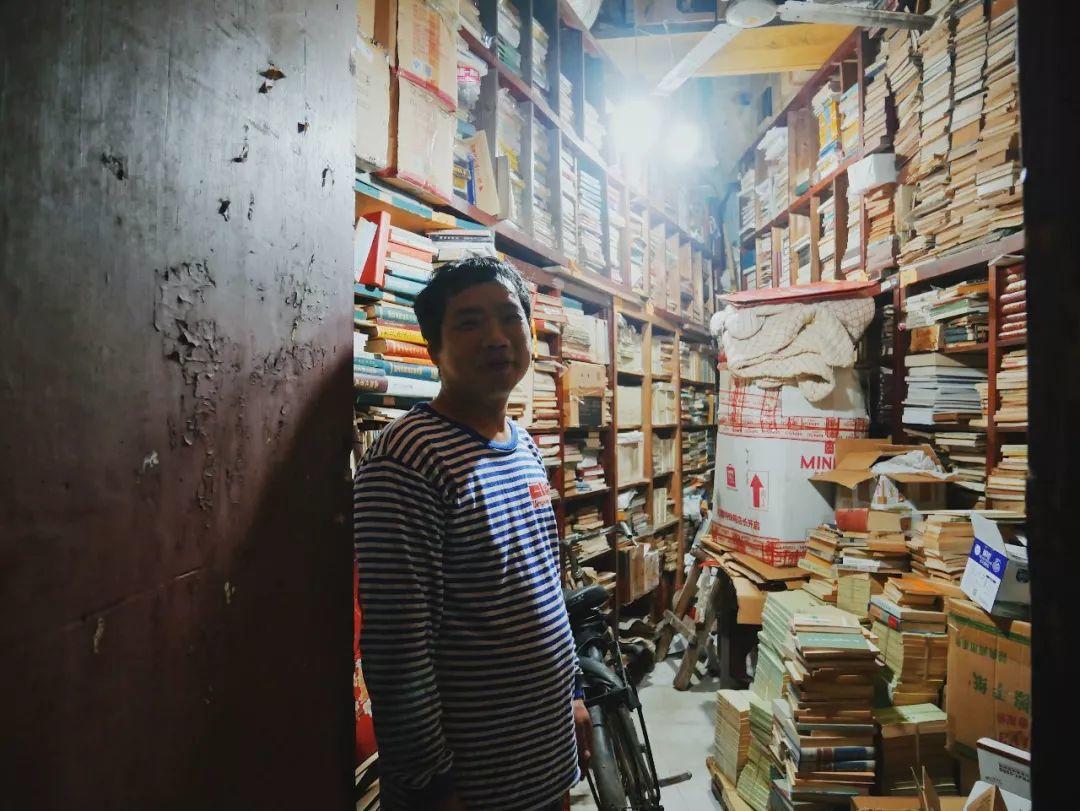

1999年10月,老马正式成为旧书贩子,白天出去收旧书,中午和晚上摆摊。2005年,武汉开始城市建设规划,包括市容市貌的整治,推出禁止在闹市区摆地摊等管理条例。那时的老马也经历了结婚生子,在考虑孩子的成长环境时,选来选去,他和妻子都觉得,只有手中的书是最有价值的,认为孩子在书中长大,对其肯定会有意义和影响。2005年春,老马正式在青龙巷48号拿下一个店面,开始经营旧书店。

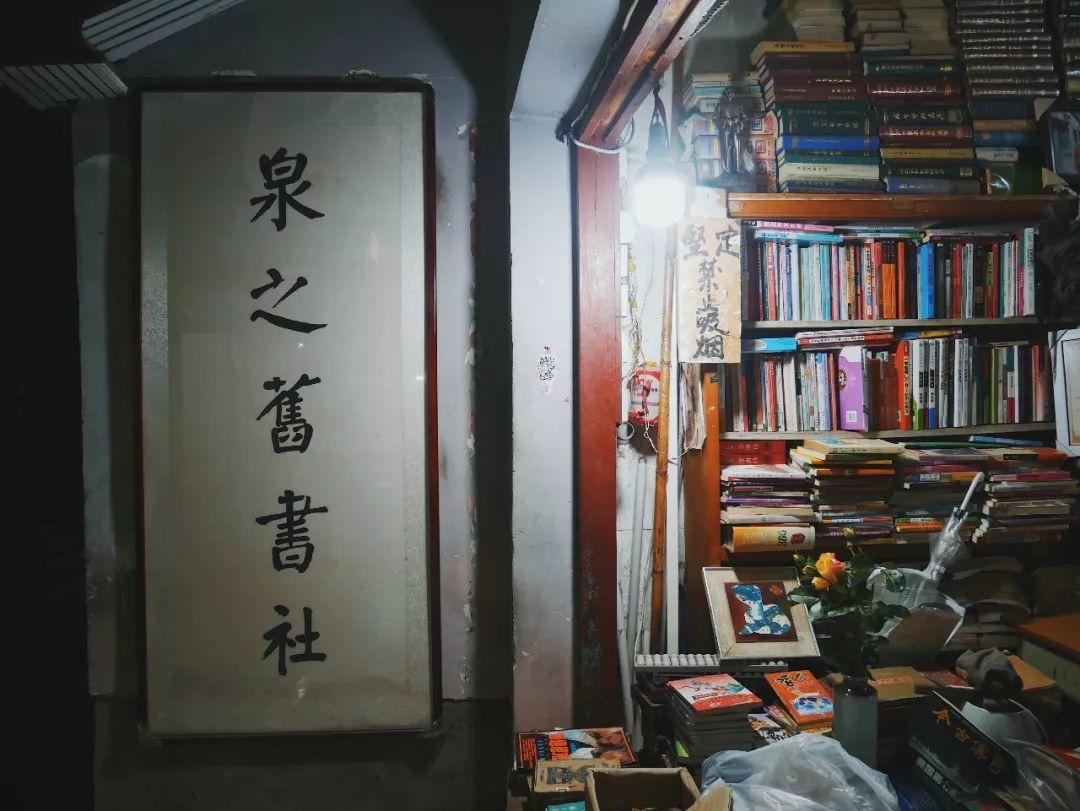

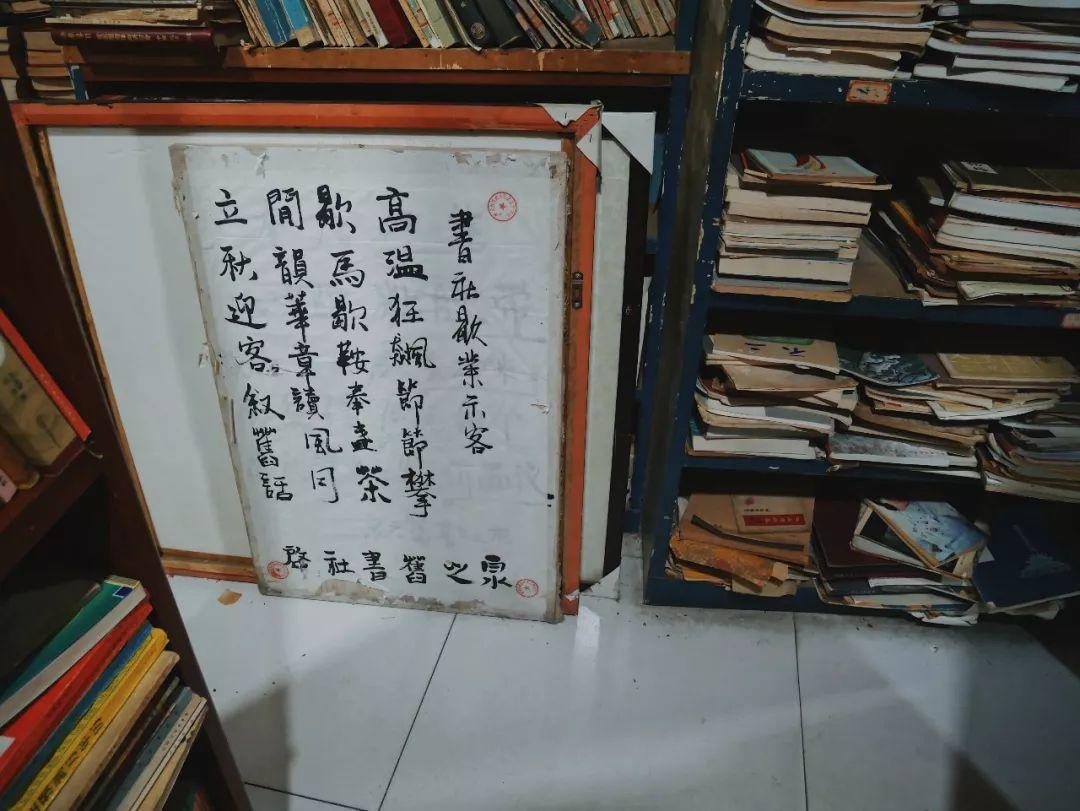

这家没有名字的小店持续经营到2008年冬天,他将隔壁三十六平方米的店子盘下,扩大门脸。“泉之书”的名号来自他淳朴的直觉与感受,被山泉水养大的山娃子,是因为对知识的渴念才在城市坚持下来。牌匾是请一位武汉的朋友帮忙书写和装裱的,这位朋友是在买卖书时结交的。在异乡,这个“泉”字透着一股淡淡的乡愁。

拆与建,谁在“制造旧书”?

老马想起那个时候的业态,旧书业的“货源”仍十分充足。拆建过程中,大部分人认为旧书脏旧,不适合新家的格调,选择直接卖书甚至“丢书”。互联网的普及,从电脑端到平板端、手机端的应用,阅读习惯的改变成为“制造旧书”最大的推手。书不再是获得信息的主要渠道,大部头的长篇著作更是某种“负担”。同时,城市公共设施也在加紧建设升级,图书馆在拆建升级过程中,处理的旧书是以大卡车或半挂的大货车为计算单位,直接销往废品站。

事实上,旧书店并非单一依靠货源。有观察市场的需求,需要有意识进行筛选与寻书。

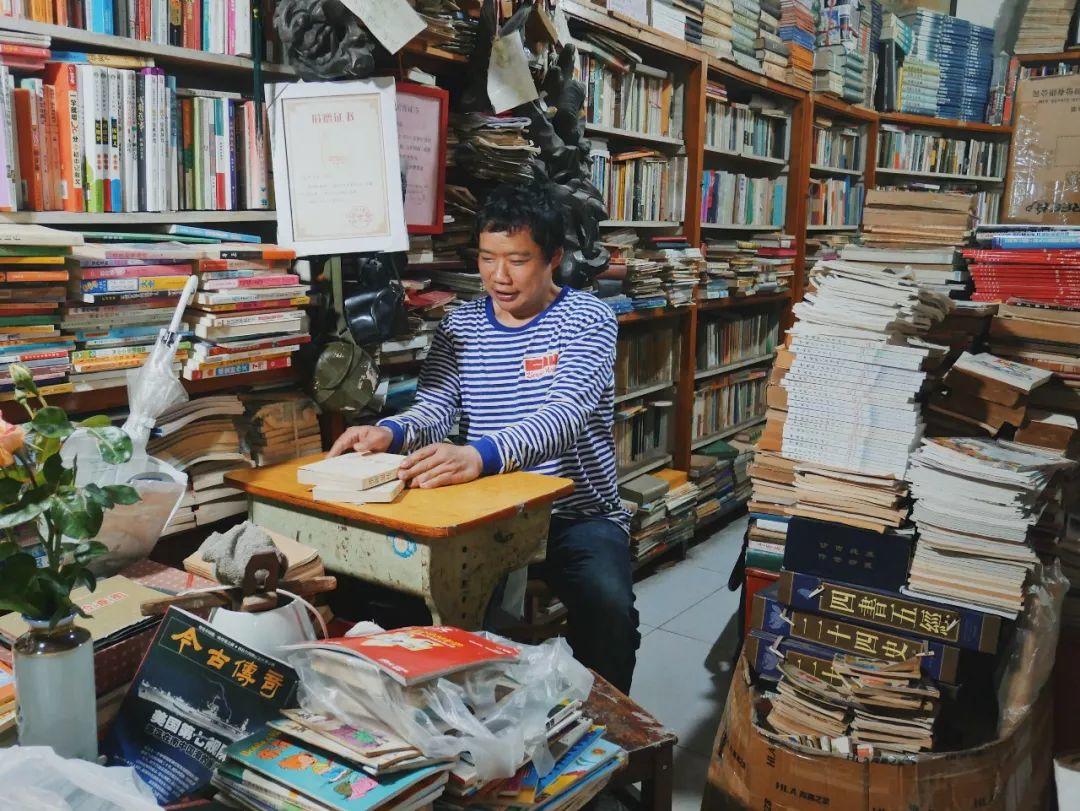

老马也有自己的收书原则。一是必须亲自过目,根据经验,至少七成能卖得出的旧书才会回收;二是不接受送货上门。这是因为老马深知做旧书的辛累,送书来的人总希望能挣下当天的生活费,惯于体恤的老马也不好意思不收。但没有经过筛选,废书会日积月累,影响库存。

摆地摊那几年,老马练就了收书的“火眼金睛”,收的书讲究品相、版次、内容。国学和诗词类好卖,艺术哲学及畅销书类也还可以,而像八十年代出版的汉译系列的哲学书籍比较畅销,纸张和设计的封面封底有特色,又是铅字印刷,装帧艺术质量高。售卖之前,老马会在每本书籍后面用铅笔书写价格,无论远近、无论老幼皆无欺骗,甚至十多年前标价,今天依然还是那个价格。

对老马而言,“旧书的魅力,除了本身知识点的存在外,在于经过时间沉淀后,在自然损毁和消失外,有心者和爱书者留下的一部分,能够唤起曾经的记忆,而这个记忆是与这一本书相伴的时光,而那个时光一定是温馨的,抑或那一本书对他当时以及今后人生产生的意义。”

实体之变,集散与流通的武汉

老马细述坚持实体店的原因。一是认为,坚守当年开书店的愿望,就是让孩子在书店里成长。孩子从上小学开始,就在旧书店成长,有空会自觉找书读,而不是沉迷手机游戏,这是长时间与书相处的效果。

二是因为,在城市改造升级中,这些曾经被当做垃圾的书籍,甚而一度由被人们鄙夷地叫成“书贩子”的卑微群体,有下岗工,有外来务工者,在第一线“抢救”回诸多城市的记忆与情感。

线上销售固然能面向全国,提高经济收入,结交更多书友,但在交易过程中,遵奉“用钱买就行”的规则,老马觉得没有在实体店中淘书的乐趣。许多朋友其实是因书结缘,书籍相互借读,或交流个中心得。开这样的旧书店十余年,虽没有存上钱买房买车,却在书店里结交了很多书友。对老马而言,从前那位性格内向的山娃,是因为书的缘分,性格才开朗起来,愿意与书友谈话交流。

不同的旧书店有各自的生存法则

老马认为,武汉深受码头文化影响,城市本身即是一个集散与流动的产物,处处有着浓厚的江湖气息。有一些书贩子会低价囤积旧书,高价时抛出,使得武汉读书的氛围有些怪异。与此同时,作为全国公认的三大科教中心之一,武汉市内名校云集,不少旧书店开在学校附近,学生的旧书市场更集中于科研教辅类书目,租金与竞争态势也会变相提高。2018年,位于武汉大学附近,经营了11年的“豆瓣书店”也因经营问题关闭了。

为了突破这些困境,武汉其他书店,也与当今众多书店的“商业模式”一致,以卖咖啡和售卖文创产品,乃至众筹方式维持经营,但几年下来,收效甚微,倒闭的事也时有发生。

实际上,在政策方面,支持实体书店的政策持续有之。从国家11部门联合印发的《关于支持实体书店发展的指导意见》,到2014年武汉市开始为实体书店提供300万元的扶持资金。但今年刚发出的武汉市实体书店扶持评审结果公示上,36家书店仍然是老牌的、规模化、公司化的知名书店,如物外、德芭与彩虹、视觉书店、时见鹿等。申请不但要递交各类资质证明、对书店商铺铺面的要求也都较高。老马觉得,这些扶持似乎没有深入到血细胞末端,湖北是大省,这个数量够不够用,值得商榷。最近因临近某项大型运动赛事,市区内进行着各类市容修缮与政治。脚手架遍布街头巷尾,书社的屋瓦被连带“重新翻修”。突如其来的“改造”,反而让人不知所措,扰了生意。

(作者系独立评论者,春耕计划发起人,毕业于都柏林大学电影研究系)

原文始发于微信公众号(市政厅):二手书店|武汉“泉之书”旧书社:除了留念,肯定没有悲伤

规划问道

规划问道