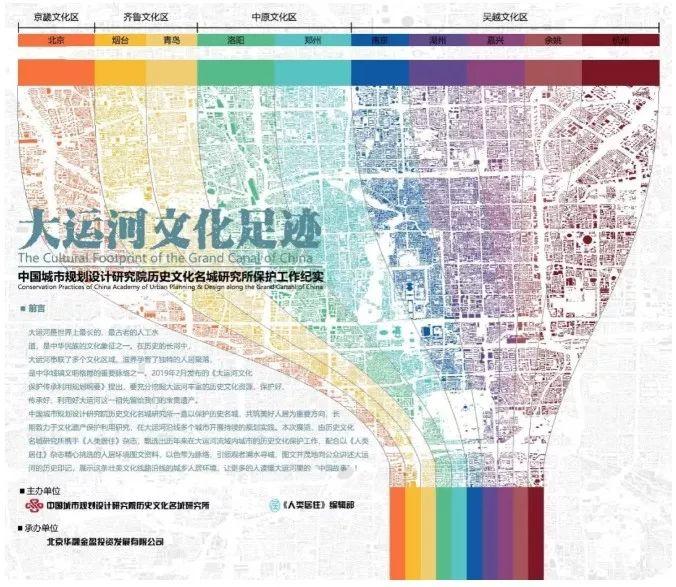

9月17日,以“儿童参与,共筑美好家园”为主题的儿童专场活动在西城区白塔寺街区圆满举办。活动由中国城市规划设计研究院历史文化名城研究所、《人类居住》编辑部联合主办,北京华融金盈投资发展有限公司承办,四名汇智计划支持。作为2019北京国际设计周的分会场的第五场专场活动,得到了社会和街区公众的广泛关注,引起了广大规划师对儿童参与城市建设的积极探讨。

《人类居住》杂志副主编段霞飞在发言中提到,儿童代表着城市的未来,在城市规划设计中考虑到儿童的需求,以及鼓励和赋权儿童参与城市发展决策,是联合国2030可持续发展目标以及《新城市议程》这两项联合国近年通过的纲领性文件中的承诺,也得到了包括中国政府在内的各国政府的认同。

实际上,早在1996年联合国第二次人居环境会议上,联合国人居署与联合国儿童基金会就提出了创建联合国“儿童友好型城市”的全球倡议,从儿童权利出发完善城市的儿童友好程度。《儿童权利公约》 也将儿童放在城市中心位置,儿童享有全面参与家庭生活、文化生活和社会生活的权利。

本次儿童专场精心设置了主题演讲、插画师教画画、互动游戏三个环节。第一环节邀请了三位参与一线实践的专家:清华大学建筑学院唐燕老师作题为“儿童和空间——带领式参与设计中的规划方案生成”的演讲,北京市城市规划设计研究院杨松老师以“我们的城市——北京儿童城市规划宣传教育的探索”为题,分享了他牵头负责的北京儿童城市规划宣传教育计划,清华大学美术学院王旭东老师则从艺术的角度对“儿童的艺术与艺术的儿童——儿童参与艺术设计实践”进行探讨。

演讲主题:儿童和空间——带领式参与设计中的规划方案生成

唐燕 清华大学建筑学院

唐燕老师的演讲从两组儿童绘画说起,通过对绘画的解读,思考孩子和空间之间的关系是什么样?“现在,孩子是空间的一个被动的使用者,我们给他设计好,安排好,然后孩子就应该这样去使用。那么,我们城市到底要给孩子们提供一些什么样的内容?然后我就找到这个词,叫做儿童友好型城市空间。”

如何规划儿童友好型城市?唐燕老师提出三个至关重要的方向,首先,要多尺度地规划城市空间。以地区为基础的城市规划能更好地为儿童提供服务,并营造干净、安全的建成环境。其次,要鼓励儿童和其他利益相关方的参与。过程导向的城市发展,从联盟组建到儿童友好型城市环境的共同建设,都需要儿童的参与。再次,要利用地理空间等城市数据平台。制定以儿童为中心的、有据可依的决策,考虑了最弱势儿童所面临的城市空间不均衡问题。我们放眼全球,做得优秀的儿童友好城市当中,他们有很多方法,很多途径来推进儿童友好空间的建设,也在强调自由、安全、好玩的儿童友好型城市空间建设理念。

儿童可以学会城市规划吗?唐老师给我们举了个案例。借由清华大学会把不同背景的教师带入到小学课堂当中,给孩子们讲专业知识的机会,唐老师向孩子们讲起了城市规划。面对6到7岁年龄段的孩子们,唐老师讲述了一个北京发展过程中“小北京治病记”的故事,比如北京拥堵就是肚子胀了,或者是垃圾问题等,然后讲城市规划应该怎么去应对它?通过生动化的讲解与分析,孩子们慢慢感受到城市规划是可以解决一些城市问题的,比如飞机场、公园和游乐设施等都应布置在城市应属的角落里,同时,孩子们的想法也带给唐老师很多思考。“作为一个职业规划师,在职业生涯当中,这是我尝试带着孩子们来做参与式规划设计的第一步,这种有意义的探索还会持续下去。”

演讲主题:我们的城市——北京儿童城市规划宣传教育的探索

杨松老师的演讲从儿童教育的角度讲起,总结一句话:给儿童讲规划,给儿童讲城市,给儿童讲城市规划。

杨老师从2004年开始教育计划,覆盖众多学校。在2016年,杨老师对课程进行优化,逐渐从讲课变成一些参与式游戏。2016年在一个四合院做了系列的参与式活动搭建,包括画地图,搭建街道,搭建城市,然后通过这些形式让孩子来了解我们的规划,再到后来更加系统化的规划设计。从2014年开始,杨老师参与“家长进校园”活动,作为规划院的规划师家长给孩子讲什么叫城市规划,经统计,到目前为止共讲解47次。 回想起这五年的经历,杨老师从理论方面进行了总结,即第一是这个事值不值得干;第二是这个事要不要规划师去干;第三是这个事干的目的到底是什么?第四是我们怎么能把这事干得更好;可能还有更多,实际上这个实践过程也是一个不断解决自己困惑的过程。“未来城市的建设和治理并不是规划师的事,也不是政府官员的事,其实是整个社会的事,即政府的手、市场的手、市民的手都要发挥作用。从公众参与的角度,要更多的关注参与渠道的建设,拓宽一些渠道让公众参与进来。而儿童这部分群体可能是我们能够施加变量,能够把他的城市规划认识能力推上去的一个唯一的可变因素。另外,希望把城市规划的知识和理念灌输到儿童这个群体里面,来提升整个社会对于城市和城市规划的认知水平和参与能力。就教育模式而言,杨老师建议理清三个方面,即知识教育、价值观教育和责任感教育。”

“这个工作实际上还在探索之中,但是不管怎么探索,不管以什么方式来探索,最终的初心不会变,我们希望用公益教育的方式在孩子心目中播下一个城市规划的种子,希望这个城市规划的种子能够长成一个城市治理的参天大树,这参天大树可能就是未来的景象,期待这一天的到来。”

演讲主题:儿童的艺术与艺术的儿童——儿童参与艺术设计实践的体会

王旭东老师分享了一个关于儿童参与公共艺术实践的案例,即在公共空间中设置一些艺术品,也就是公共雕塑,而这个话题就是艺术和儿童之间的关系。

“孩子们对艺术的认知,是有一个过程,有一个规律的。首先,千万不要把儿童艺术的教育强加在孩子身上,一定要培养他的兴趣,在他幼小的心灵里面埋下一颗对美和对艺术向往的追求。其次,明晰艺术的知识体系或是框架体系。” 王老师介绍说,这个公共雕塑的方案是由儿童参与设计的,小学生到底能不能真真正正地完成一个雕塑的从创意到设计到深化到实施这样一个全流程的过程,是王老师面临的艰难挑战。第一,孩子是否能真正理解这个文化主题概念?第二,孩子如何去理解雕塑与环境的协调性?第三,用什么方式去创意?第四,可实现性?通过实践证明,孩子们对于自己周围的环境是非常关注的,他们也非常热衷于给自己周围的环境增添美好的色彩。

在深化过程中要注重三个方面的引导:第一,引导孩子对自己的创意进行表述,引导孩子自己去讨论,自己去总结,自己去推论;第二,引导孩子寻求自己创意的意义;第三,引导孩子们要接受他人的意见,并能够适当的或者是恰当地作出回应。在项目实践过程中,孩子们的创意,孩子们的深化,慢慢地实现了。

孩子们是天生的艺术家,有着非常丰富的想象力,非常真切的感受。儿童表达艺术是一种天性,就像拥有了一种短暂的魔法,等他长大了,就不会这样。

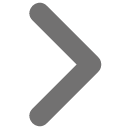

第二环节插画师大橘子老师现场授课,教孩子们画白塔、画胡同,感受传统文化与艺术的融合,深受家长和儿童的喜爱。在插画师的引导下,复杂的规划理念,通过画笔和绘画艺术,传递给孩子们可感知的规划知识。规划师们也加入到家长和孩子们的交流中,现场答疑解惑。在良好的学习氛围中,专家、规划师、社区居民和孩子们,在第三环节的游戏里展开了亲密互动,引发了孩子们对未来城市设计与构想的主动思考。

开放的活动现场座无虚席,常有社区居民或加入讨论,或徜徉会场;现场艺术绘画也不断有家长和小朋友加入,孩子们天真童趣的绘画作品展现了不一样的城市;美好人居科普展览也汇聚了众多关注的目光。我国的儿童友好型城市正在经历“从无到有”的发展过程,搭建公众参与和交流的平台,向儿童和青少年传播城市规划知识和理念,增强他们对城市规划的认知能力和家国责任感,离不开全社会对儿童的关注。让儿童最大限度地参与进来,将推动实现人人参与的城市治理新格局。

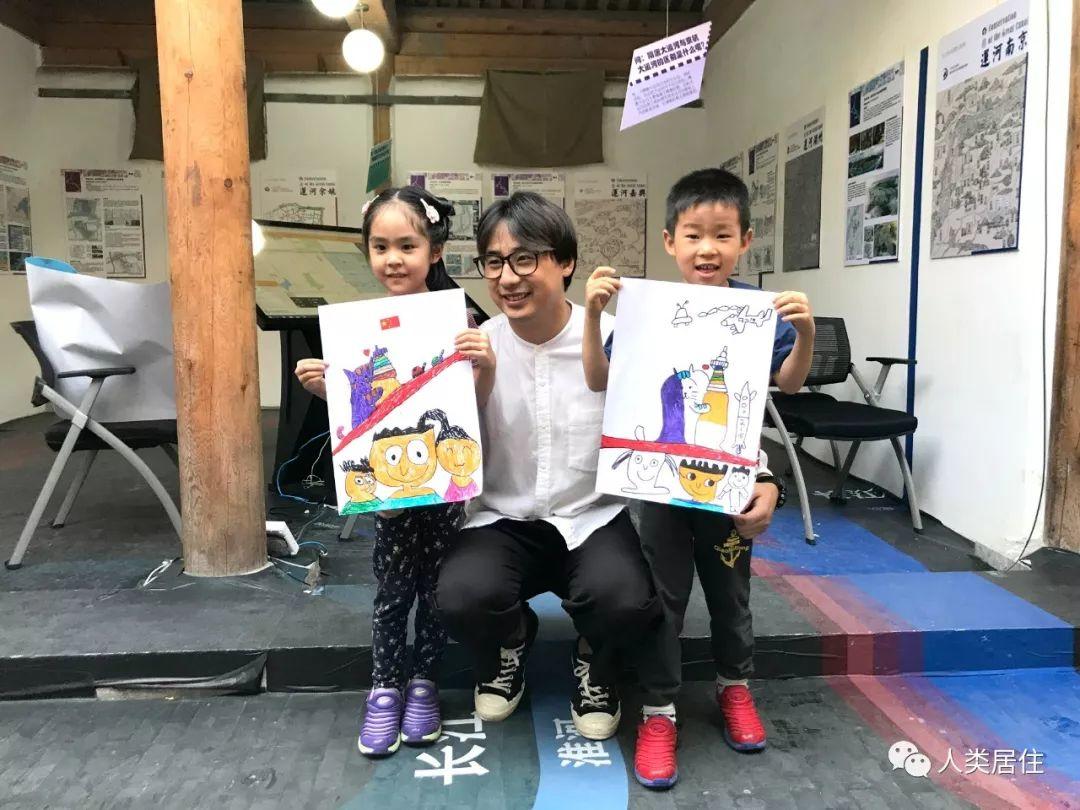

当前,保护传承文化遗产、营造美好人居环境成为人们的共同诉求。《人类居住》杂志作为住房和城乡建设部、联合国人居署、中国城市规划学会合作出版的科普期刊,以传播世界范围的优秀人居案例,提高社会公众对人居环境的认识,推动可持续人居环境建设为己任。未来,杂志将举办更多的公益及科普活动,也希望更多的人与机构加入到我们的活动中来,实现共筑美好人居的愿景,相信和谐宜居的人居环境将迎来更美好的明天。

精彩还将继续,敬请期待……

原文始发于微信公众号(规划中国):2019北京国际设计周 | 儿童参与,共筑美好家园

规划问道

规划问道