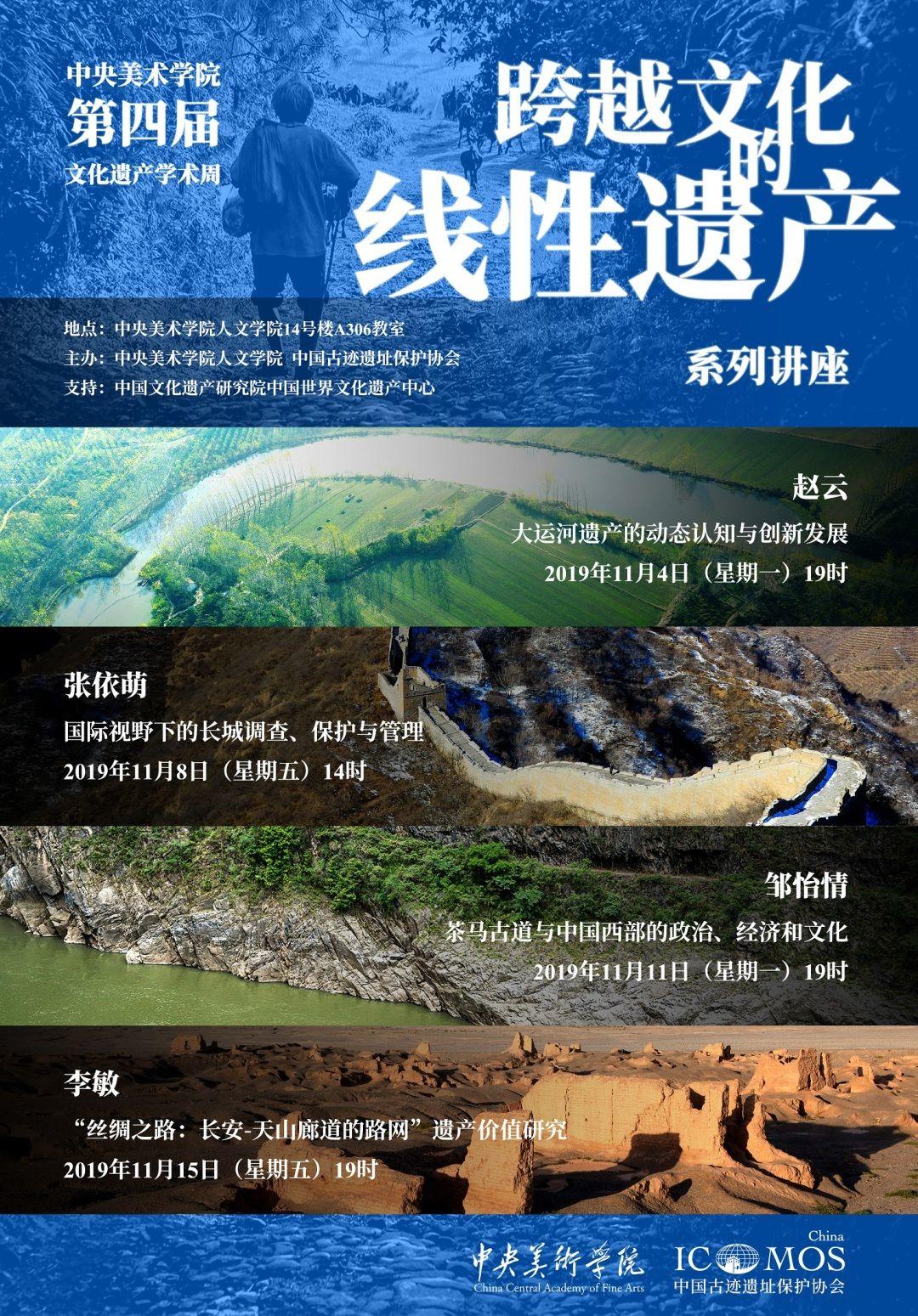

“跨越文化的线性遗产”系列讲座

中央美术学院第四届“文化遗产学术周”

内容提要

请您闭上眼睛,想象下面这些词所呈现的画面——大运河、万里长城、茶马古道、丝绸之路、海上丝绸之路、万里茶道、南粤古驿道、唐蕃古道、蜀道……您的脑海中会不会呈现出一幕幕波澜壮阔的历史画卷?里面有金戈铁马、血雨腥风,也有万里驼铃、商贾喧嚣。这些跨越民族和空间的历史,在今天大都以文化遗产的方式留给了我们,我们往往称之为“线性文化遗产”。但是,如果仔细研读国际公约和文件便会发现,在国际遗产保护领域的专业术语当中,其实并没有“线性文化遗产”的概念,这是一个非常中国化的词汇。如果在Google上搜索“linear cultural heritage”,大部分结果都是由中国人撰写的英文文章。

在《<世界遗产公约>操作指南》中,此类遗产的称呼为“遗产线路”(heritage route)或“遗产运河”(heritage canal),或者“文化线路”(cultural routes)。实际上,长城、罗马边墙等边防系列遗存,大运河、里多运河等遗产运河,以及丝绸之路、桑地亚哥朝圣路线等遗产线路,三类系列遗产的概念界定、价值阐述、保护管理方式、阐释路径等方面,都有着本质区别,一般不会混为一谈。

那么,为什么中国学者喜欢把这些遗产放在一起,并以“线性文化遗产”进行界定呢?因为中国与众不同。中国历代的统治者始终将大一统视作至高价值,并为之奋斗。因此,中国是当代世界面积最大的国家中,唯一延续超过2000年的文明体系;或者从另外一个角度而言,中国是世界上历史最为悠久的文明之中,唯一基本保留了诞生至今的相对疆域的国度。这两个方面的历史背景,共同造就了今天中国文化遗产的与众不同——拥有世界上数量最多的、分布在带状空间范围内的大型系列遗产。

无论是祖先的荣耀,还是历史的偶然,这些遗产真切的留存在这片广袤热土。保护它们,是我们必须承担的责任。“线性文化遗产”概念所呈现的内核,可能只有中国人才能准确体悟,并给了中国的文化遗产工作者一个更好去研究、保护、管理它们的视野和方法论。

我们邀请四位青年学者,为大家分享分布于祖国东南西北的四“条”线性文化遗产。大运河如何从历史流进今天?为什么长城外面是故乡?茶马古道如何通过一种饮料界定了中国的西南边域?还有,丝绸之路如何穿越了欧亚大陆?

线性文化遗产,空间上似是一条线,时间上更是一条线,穿越历史,昭示未来。

撰文:燕海鸣

讲座信息

赵云

大运河遗产的动态认知与创新发展

2019年11月4日(星期一)19时

张依萌

国际视野下的长城调查、保护与管理

2019年11月8日(星期五)14时

邹怡情

茶马古道与中国西部的政治、经济和文化

2019年11月11日(星期一)19时

李敏

“丝绸之路:长安-天山廊道的路网”遗产价值研究

2019年11月15日(星期五)19时

地点:中央美术学院14号楼A306教室

主办:中央美术学院人文学院 中国古迹遗址保护协会

支持:中国文化遗产研究院中国世界文化遗产中心

相关链接:

美术遗产

原文始发于微信公众号(美术遗产):讲座预告丨“跨越文化的线性遗产”系列讲座

规划问道

规划问道