作者前言

2016年出国前,朋友邀请参加一个共享单车体验+拍上海老建筑的体验活动,因为忙就没去。2016年一回上海,发现这家单车已经扩展到了全中国,甚至进军了海外,这家公司就是摩拜。心里无限感慨,一方面我书还没读完,别人人公司就做到这种规模了;更为重要的是,看着街上到处停放的单车、地铁站周边里三层外三层的接驳单车,感觉交通规划行业这么多年想推动却收效不大的自行车复兴就这么实现了?!真是赞叹互联网的力量、资本的力量。

但转念一想,自行车复兴这件事儿光有共享单车是不行的,摩拜更多地是解决车辆问题,让车辆获取更便利,但它却不足以深刻改变建成环境;而对于建成环境的干预,是城市规划天生所长啊。只有更好的自行车道系统配合,才能是真正地实现自行车复兴。顿时又有了从业动力……

对于欧洲自行车系统的考察,算是留学期间最重要的考察项目之一。出去前就瞄准了荷兰、丹麦、德国的几个城市,略带朝圣心理,想看看是否如传说中那么厉害。虽然目前不能描述欧洲城市自行车系统的全貌,但在各地的经历亦让我体会到了不同城市自行车系统的特征,心中有了一个关于世界级自行车系统的大概样子,希望与大家共勉。

PART 01

先天优势并不完胜国内

天气不比国内完美

或许有人觉得阿姆斯特丹、哥本哈根、柏林、汉堡等城市自行车使用人群多是因为天气完美,但其实并非完全如此。

1、哥本哈根的雪和晒

哥本哈根地处北欧,冬天的大雪不必说,比我们很多城市大多了。而夏天虽短,但气温不高时就已经很晒了。我四五月份在哥本哈根亲测骑车的第一天,脸上居然晒脱皮了(上一次脱皮是10年前在国内海拔3900m的地方做志愿者)。

不过下雪好像对当地人不是事儿,依然骑车的人们还带着孩子,照片来自网络,拍摄者不详 http://www.cycling-embassy.dk/dias/forsidegalleri/

晒对哥本哈根人貌似也没事儿。估计冬季太久,所以特别迷恋晒太阳。刚出一点太阳,运河边上就成片成片白花花的肉。当时我在ins上po了一张人们在公园晒太阳的照片,第二天被哥本哈根旅游官方ins直接推送了。

2、阿姆斯特丹的风

刚到阿姆斯特丹的第一天,有一件事豁然开朗:荷兰的风车为什么这么出名?

因为风大!

百度百科

也常看到荷兰留学同学的朋友圈与风有关,YOUTUBE上也有不少风中行人/骑车人的视频,但这依然挡不住人们骑车的热情。

3、德国的天气变化快

百度百科

在德国街头,满大街男女老少都是冲锋衣、户外背包,为啥这么多户外用品,一方面是人们喜欢户外与自然的接触,另一方面就是天气变化太快,一天当中时雨时晴,变化非常频繁,冲锋衣实用。

自行车价格不比国内美丽

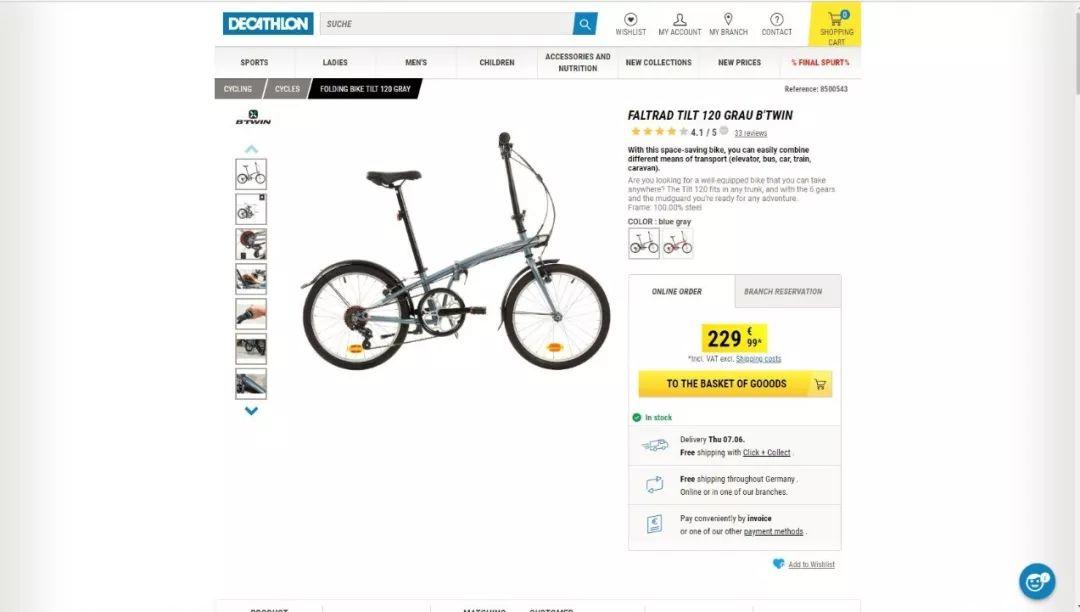

欧洲的自行车那么受人欢迎,那肯定自行车不贵!No.No.No.……迪卡侬的同款折叠单车!国内售价999元,德国售价230欧(约1700人民币),非常贵,贵哭了。

迪卡侬同款自行车在德国和中国的售价对比

这也是为什么德国老师来上海,仅有1天休息时间便问我:附近有没有自行车店,我想买辆折叠车带回德国……

PART 02

欧洲自行车道系统

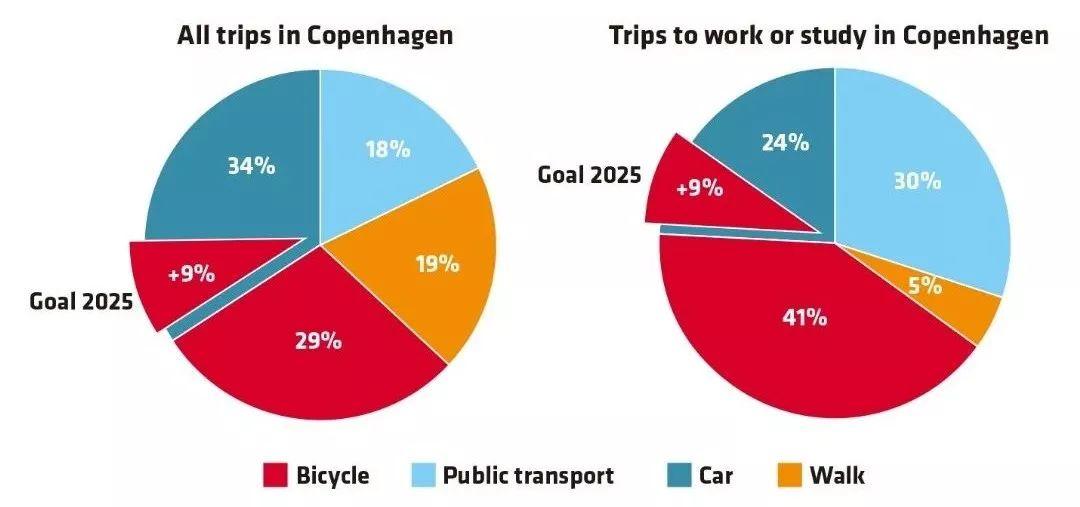

即使天气条件并没有想象中那么完美、自行车也没有那么便宜,但是这些欧洲城市依然投入很大精力来推动自行车发展,人们也习惯于采用自行车出行。哥本哈根技术和环境部的数据显示在2016年哥本哈根全方式出行中自行车占到了29%,通勤出行中占到41%。之所有有这样的成效,与城市中便捷的自行车系统是密不可分的。

2016年哥本哈根全方式和通勤的方式比例

国内有几类常见的自行车道形式。第一类是独立于城市道路的自行车道系统,第二类附属于城市道路两侧的自行车道系统,又分为物理隔离(cycle tracks)、划线分隔(cycle lanes)、混行3种形式。从类型上看,国内国外基本一样,总体差别不大。只是欧洲城市街道普遍窄,没有那么多的空间拿来做绿化带隔离,多用缘石分隔;只有在郊区和公路上才有较多绿化隔离使用。

这种绿化隔离的自行车道在哥本哈根老城区基本不可能看到,郊区才行,Alleen街。

哥本哈根大多数cycle tracks不是通过绿化或者栅栏进行隔离的,而是非机动车道与车行道、人行道之间均有5cm的路缘石高差,Vesterbrogade街 哥哈

欧洲的自行车道系统,在车道形式上与国内并没有多少本质差别,但别人自行车道的系统胜在自行车网络。在来欧洲之前,对于如何让自行车和步行回归城市(而不只是作为休闲健身),我觉得城市道路两侧的自行车道更重要。因为以往国内道路两侧的自行车道才是大家最经常使用的,而自行车专用道多是设在景区、公园,跟居民日常出行(尤其是通勤)关系不大。

道路两侧的自行车道系统绝对是国内城市自行车道系统的主体,绿化机非分隔也很常见,天目西路 上海

而在哥本哈根、阿姆斯特丹,最大的体会在于步行和自行车的专用网络也很重要。它让步行和自行车网络高密更高,由此带来比小汽车更高的可达性(可达性这个词内涵可丰富了,今天就不深究了);并且它设在最近的路径上,又带来了比小汽车更好的时效性,这样才可以吸引通勤交通。在德国,两个城市之间也总有自行车道相连,虽与公路相邻,但之间的隔离更好地保障了安全性。

Nørrebrogade街是哥哈最重要的自行车走廊之一 ,左上绿牌子(绿波标志)写着从6.30-12.00,20km/h骑车不会遇到红灯。

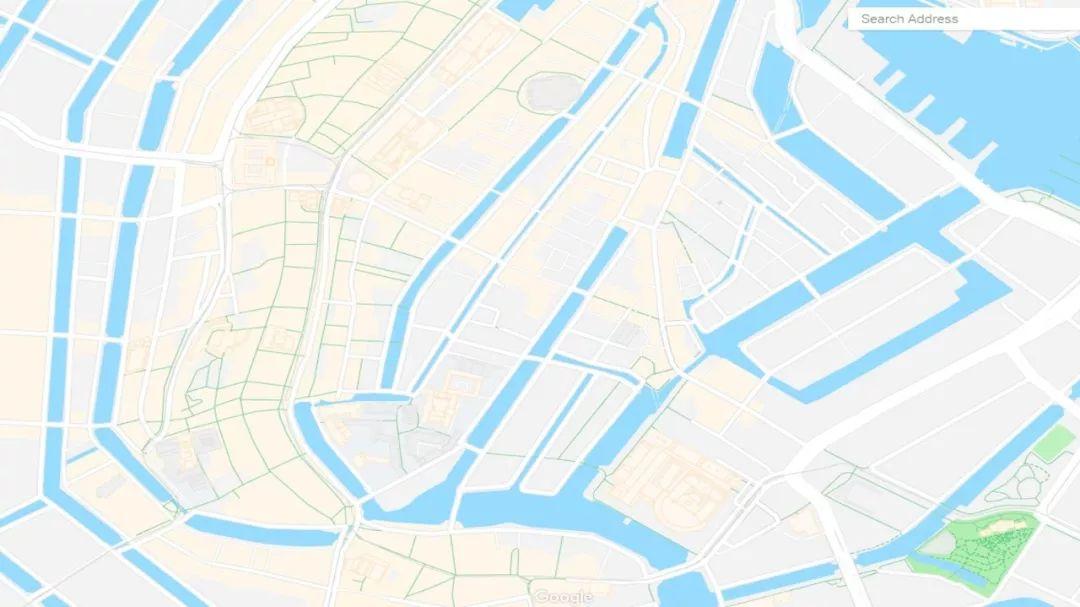

高密度带来的高可达

一种交通方式的网络密度高了,能到的地方相对多了,也就一定程度代表其具有更高的可达性。从个人生活体会中看,欧洲很多城市的老城核心区的步行网络密度>自行车网密>小汽车网密。举一个直观的例子,打开google map跳到阿姆斯特丹的老城。除了白色的道路外,可以看到还有一个浅蓝绿色网路,那是行人和自行车专用的网络,这也就表示骑车或者步行有可能更接近目的地。

浅蓝绿色的细线表示步行和自行车专用网络 阿姆斯特丹老城

有一部分步行和自行车网络是穿越建筑底层的,Vendelstraat 街 阿姆斯特丹

还有一些是行人专用的网络,自行车也不可通行, Kloveniersburgwal 街 阿姆斯特丹

路径直联带来的时效性

我最为钦佩的一点是哥本哈根将城市最核心处通道分配给了步行和自行车,而不是小汽车的,这反映了城市发展绿色交通的决心。同时把最近的路径分给了自行车和步行,使得其在时效性上也有了优势,这是对人们使用自行车和步行最大的吸引。

1、就要设在最中心-哥本哈根新港自行车通道

这条步行和自行车通道由新港桥(Inderhavnsbroen)和蝴蝶桥(butterfly 3-way bridge)共同组成,在2016年全线贯通。

实现了哥哈老城中心区与克里斯钦自由城步行和自行车更便捷地联系(比小汽车更直接),大约每天有1.6万骑车者使用这座桥[2]。新港桥上设置了观景平台、小型演出空间。

新港自行车通道的位置

从蝴蝶桥,经新港桥,到达新港,一路人气都很旺

虽然新港桥很短(180m),但桥的建设也很坎坷,2011年开始建设后,推迟了3年才开放。出现了资金链断链、工程师计算错误、水温变化影响桥梁结构等一系列问题。

在后续使用当中,也有些文章在批评这座桥:认为桥梁中的转弯、坡度不利于骑行安全、设计过于复杂不实用、跟运河帆船通行的冲突等。但是没有人会否认这座桥的存在和对步行和自行车出行的重要性。

运河上帆船较多,桥可以打开通行帆船

2、就要最短路径—哥哈南港自行车通道

南港自行车通道由Cykelslangen(蛇桥)和Bryggebroen两座桥组成,将哥本哈根西区(copenhagen V)、Fisketorvet购物中心、 Brygge岛联系了起来。

南港自行车通道的位置

Bryggebroen在2006年开通,把Havneholmen和Brygge岛联系了起来。Brygge桥宽5.5m包含了分隔设置的自行车和非机动车通道。

Bryggebroen桥行人和自行车之间设置了隔离

Cykelslangen2010年开始建设,2014年开放,作为了Brygge桥的延伸,提供了连接Brygge岛和Dybbølsbro的最短路径。

在国内有不少引介,但不少案例过于关注其高架的形式,类比城市中的高架道路,将其称为自行车高速公路/超级自行车道,并讨论国内城市是否也适合建设高架自行车通道。很显然关注点有偏,忽视了两个更为重要的方面:一方面是它为何要做成高架形式,另一方面就是它在网络连接中起的作用。

设在Fisketorvet购物中心的蛇桥,从Havneholmen连接到Dybbølsbro,图左侧低右侧高

在现场很容易看到,Havneholmen与Dybbølsbro之间有很明显的高差,所以Brygge桥的延伸段必须克服高差,并且要通过Fisketorvet购物中心,桥梁要必须美观轻盈才能与环境匹配,所以这才有了我们现在看到的高架“蛇桥”。并非为了通过高架形式保障自行车路权或者夺人眼球。另外Cykelslangen-Brygge桥北侧桥梁距离此处1.3km,南侧桥梁距离此处2.5km,而这条通道提供了联系哥本哈根西区、Brygge岛的捷径。

哥本哈根新港和南港通道让我们更多思考的应是“我们的城市是否也应该提供更直捷的步行和自行车路径”、而不应是“我们的城市是否适合建设高架形式的自行车专用道”。

3、没有地方绝对不能穿-荷兰国博自行车通道

国内大型公共服务设施、机关大院打断步行和自行车系统是常有的事儿。阿姆斯特丹告诉你荷兰国立博物馆(Rijksmuseum)也是可以穿越的。

荷兰国家博物馆的步行和自行车通道

各种各样的自行车骑行者都会使用这条通道

这条通道的保留也是百年来多方博弈的结果。阿姆斯特丹博物馆下的通道从1885年开始就是一直允许车辆和人通行的;博物馆的董事会在1945、1963、1975、2004、2011年一直想关闭它,并将其作为博物馆的新入口。区政府也同意关闭,但是市政府和自行车联盟一直不同意。最后经过很长时间的博弈,这条通道在2013年5月13号重新开放,并且只允许步行和自行车通过。博物馆的新入口被设置在了地下。保留这条通道是为了减少绕行(绕行Jan Luijkenstraat、S108),并让自行车出行更加安全。

国博通道内部

4、就要近枢纽—荷兰火车站自行车通道

除了博物馆,荷兰阿姆斯特丹、鹿特丹的中央火车站同样保持了非机动车的可达,并且有通道可以穿越车站。目前国内对于非机动车保持高可达的火车站还真是十分少见。

火车站西侧和北侧的自行车通道位置,图上也可以看到阿姆的步行和自行网络更加密集

但这些通道也不是设计之初就建设好的,而是后续不断完善的。阿姆斯特丹中央车站是1880s建成使用的,这条通道(Cuyperspassage)是2011建设,2015年投入使用的。进一步方便了人们穿过火车站使用车站北侧的轮渡码头。同时火车站北侧也有一条平行的非机车道。

火车站西侧的步行和自行车通道,在地面层穿过车站,正对轮渡码头

火车站北侧平行于车站的自行车通道,车站周边的自行车通道还真是方便。

同样,鹿特丹火车站也有穿越车站的自行车通道。值得注意的是,这些通道均是在街道标高(street level)的,而不是天桥、或者地道,在使用上十分方便。

穿越鹿特丹火车站的步行和自行车通道

鹿特丹火车站的自行车通道内部

郊区/公路骑行胜在安全

在德国一年没能骑一次长途算是留的另一个遗憾。不过每次乘车出行,我都会留意公路边上的自行车道。德国郊区道路/公路旁边基本上都设有自行车道,并与车行保持了一定的隔离,这让骑行更安全。想起以前从上海环太湖、在湖南给百公里踩路线,在公路上骑行,总有货车近身而过。

魏玛出城道路Belvederer Allee的非机动车道/步行道

Hohenwartener Str. 上的自行车道,kaulsdorf 德国

7号公路边上的非机动车道,高等级公路设置了防护栏,魏玛 德国

PART 03

自行车停放系统

枢纽周边的自行车停放系统

1、阿姆斯特丹南部商务区的地下停车场

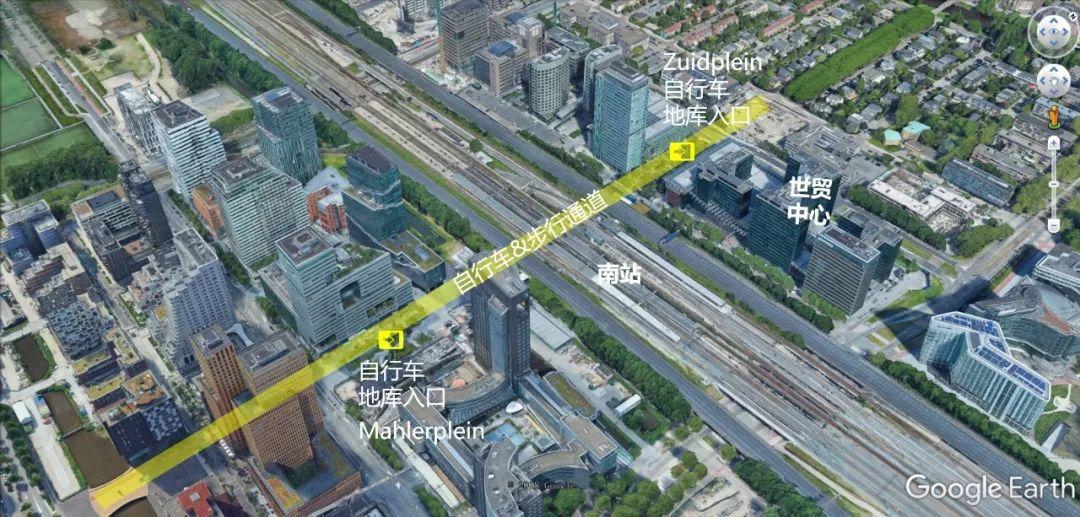

阿姆斯特丹南部商务区(Amsterdam Zuidas)是围绕着阿姆斯特丹第二大火车站——阿姆斯特丹南站(Amsterdam Zuid)建设的新兴商务区。商务区内包括阿姆斯特丹世界贸易中心(world trade centre)等重要商务楼宇。

南部商务区步行和自行车可在地面层穿越火车南站,车站两侧广场均有地库入口

在整个南部商务区自行车都可以从地面层穿行(火车站是高架形式)。广场上除了地面的自行车停放设施外,还设有很大规模的地下自行车停车场;并且广场上设有带扶梯的地库出入口。

Mahlerplein广场下大概有3,000 个停车位、Zuidplein广场下大概2,500 个车位。这是我第一次看到高端商务区地下配建的可以不是小汽车停车场,而是自行车停车场。

世贸中心广场上的自行车地库入口,阿姆斯特丹

自行车地库入口的电梯坡道,避免推行麻烦

地库内的自行车停车架,有人管理需要付费

除了地下停车场外,世贸中心楼下也设有一定数量的地面停放设施

阿姆斯特丹南站南广场上的自行车地库入口

南广场下的自行车停放设施,规模相当大,阿姆斯特丹南站

2、鹿特丹中央车站广场下的地下停车场

鹿特丹中央车站在2013进行了翻新,除了酷炫的外观外,在站前广场下还设置了约5200个自行车停车位。有资料显示在荷兰城市平均有40%的人是骑车到火车站的,所以在火车站提供自行车停放设施相当普遍,即使小城市也会有很大的自行车停放设施。说实话我当时看到这个自行车停车库时又是被惊到的,从没见过自行车停车这么敞亮、方便。

广场最左侧带坡顶的出入口即为自行车地库入口,照片来自网络,By Luke Harley

入口的楼梯和电梯坡道, 鹿特丹中央车站

下了扶梯,可以骑进停车场,鹿特丹中央车站

3、枢纽周边的地面停车设施

介绍了太多地下自行车停车设施,但其实并非所有地方都要花大成本建设地下设施,很多重要枢纽周边还是有不少地上的停放设施。

哥本哈根火车站北门外的广场上有20个小汽车停车位,但自行车停车位是这个的几十倍

Amsterdam Sloterdijk车站站前的自行车停车设施

阿姆斯特丹火车站西侧的3层自行车停车楼(中)

更安全的路内停车带

个人一直认为国内城市中与步行和非机动车系统冲突最大的系统是路内/边小汽车停车。国内路外停车场往往缺乏,最常见便是把小汽车停车带设置在非机动车道的右侧或者设在路侧带/建筑退界上,其实车辆进出进一步降低步行和非机动车出行的安全性和品质。

国内很常见的地块更新后腾出宝贵建筑退界被用来停车,更加影响步行和自行车出行.Sorry,my dear home town.

杨盖尔在他的《city for people》中介绍过哥本哈根式路内停车带,以解决步行和自行车与小汽车路内停车的矛盾。核心做法就是将小汽车路内停车设置在车行道与非机动车道/人行道之间。这样小汽车停靠产生的影响被最大程度限制在小汽车系统本身,对非机动车和行人的影响会大幅降低,提升步行和自行车出行的安全性。在哥本哈根、阿姆斯特丹、柏林,这种停车形式很常见,在城市中心区、郊区的各级道路上均有使用,看来已经得到了大众认可。

复合停车带设置在车行道和非机动车道之间,molukkenstraat 阿姆斯特丹

小汽车停车带设置车行道和非机动车道之间,Kristen Bernikows Gade 哥本哈根

在通往水族馆的道路上(郊区道路)也是哥本哈根式停车带, Alleen哥本哈根

Eberswalder Str.街上的停车带也设在自行车的左侧,德国柏林

其实路内停车带的设置位置也代表着城市在交通模式上的价值取向,反应着城市是更重视小汽车通行还是更重视步行与自行车安全。

PART 04

交叉口非机动交通组织

去过了阿姆斯特丹、哥本哈根,虽然看到了便捷的自行车专用道、发达的自行车停车系统,但我心中仍觉得有一项内容没看过瘾啊,那就是交叉口内自行车的交通组织如何更加精细?

在哥哈看到一些T字路口的简单处理 Nørrebrogade 哥哈

十字路口就是一条蓝带刷过去,没有其他太多处理,哥哈

这是在哥哈看到的少数炸到我的设计,右侧有一个停车场,左侧车辆需要左转进入,注意自行车道的处理。Bremerholm 街

居然在地面上通过标线规定了进入停车场车辆的左转区,十分细致。Bremerholm街

直到后来去了柏林和汉堡,才让我觉得见识到了欧洲交叉口自行车交通组织的精细程度,感叹找了半天的东西最后就在家门口的城市,颇有种踏破铁鞋无觅处之感。

路段和交叉口的左转处理

欧洲城市自行车的左转多是和行人一样的组织模式,是通过两次直行实现的(当然也有直接左转的)。在交叉口处也会通过标志标线明确直行和等候左转的自行车车流。不同的路口与路段有不同的设计方法。

十字路口的自行车左转等候区,右转汽车设置在了自行车右边 Ballindamm与Raboisen街交叉口 汉堡

十字路口内的左转待转,在交叉口内可以与直行并线 spandauer str. -bunde str. 柏林

路段中自行车左转过街的等候区,Ernst-Reuter-Platz周边 柏林

路段中的自行车左转等候区 Invaliden Str. 柏林

T字路口自行车左转和小汽车左转均被标示了出来,Bach str.街·柏林

停止线处理

国内介绍欧洲经验时多会提起哥本哈根将自行车的停车区设置在机动车之前。但从我在哥本哈根观察来看,这种形式在街道上并不多见。更为常见的形式是非机动车比机动车更靠近停止线,可能这种形式更加实用。

自行车等候区设置在右转车之前,在哥本哈根街头这种形式其实并不多见,Nørrebrogade街。

自行车的停止线更加靠近人行横道,这种形式在欧洲更常见,Chauseestraße德国柏林

自行车的停止线更加靠近人行横道,这种形式在欧洲更常见,Hammerichsgade哥本哈根

PART 05

兼容系统

自行车出行毕竟属于体力型出行方式,只有与公共交通有更紧密的衔接,才能在更大范围发挥优势。目前感觉在欧洲除了公共汽车不太像能带自行车,其他公共交通工具均允许乘客携带自行车。

与长途巴士的兼容

在德国,乘坐FLIXBUS长途巴士时可以携带自行车。

大巴司机正在帮乘客固定自行车,德国柏林·ZOB汽车站

与火车的兼容

欧洲火车上带自行车的乘客最常见,车厢上也有固定车辆的带子。我荷兰和瑞典的同学都把自行车从老家带到了德国。其实在德国,狗都允许带上佛车,带自行车上佛车更是没问题了。

火车站台上等车的骑行者 ,图林根 德国

火车上的宠物狗;魏玛 德国

与城市轨道的兼容

在哥本哈根的地铁上、柏林的有轨电车上都见到过携带自行车的乘客。

柏林有轨电车上带自行车的乘客

哥本哈根地铁上带自行车的乘客

与城市轮渡的兼容

很多城市的轮渡都服务骑行者,欧洲也一样。

阿姆斯特丹火车站渡口上船的骑行者

上下台阶的改造

在一些车站、地道的进出口,也发现楼梯上也都加装了滑道,其中一方面也是为了方便人们推车。

加装了滑道的进站台阶 stein str.柏林

与家庭生活的适应

在欧洲时确实经常能够看到家长用自行货车带着孩子,但我当时没有想过这种自行车货车可以代替家庭的小汽车使用,Amazing。

哥本哈根的资料里说25%的2孩家庭都拥有自行车货车,并且在30%的这类家庭中,它可以代替小汽车

如果我说以上这些是世界级的自行车系统,肯定有人不服。其实在我当时发朋友圈说觉得自己看到了世界级自行车系统的样子时,我的朋友Ching就发来了他们格罗宁根(Groningen)的视频,表示不服。

我看后表示服气,才发现那儿真不愧世界自行车之都,真的遗憾没能在留的期间一窥真容,留到以后吧。

把视频也分享给大家吧,给中小城市新的发展启示

PART 06

后记

世界级的自行车道系统,不像世界级的地标建筑为的是更宏大,它更多是为了使用者更快捷,更方便。没有快捷方便的前提,单纯谈绿色环保,也很难让人们真正使用它。

我前一段时间开始更深刻地理解到单纯提高路密度其实并不一定会有明显增加步行和自行车出行(比例/次数)。因为路网密度的提升,也同样会提升小汽车的可达性;特别是对停车没有任何管理的情况下,提升路网密度也会让人们更多开车。

欧洲城市启示我们,在城市高喊复兴绿色交通的时代,就是要很明确坚定地在最核心的地方提供绿色交通的空间与设施(网络上的、设施上的、协调系统上的),而不是模糊地提升所有方式,特别是小汽车的。同时欧洲城市的自行车网络也提示了一个判断城市步行和自行车系统设计是否合理的简单办法,那就是:画出小汽车、步行、自行车三张网,如果三张网网完全重合或者小汽车网络更发达,那肯定不是一个好的交通系统设计。

欧洲城市复合路内停车带的做法是个人一直很推崇的,也觉得国内城市真应该下定力气改善小汽车路内/边停放对步行和自行车的干扰。个人一直理解为:把一种交通方式(车行系统)产生的负面影响(如停靠影响)更多限制在自身的(车行)系统内,而不是附加给临近系统(步行和自行车)。

列举欧洲城市交叉口的实例,并非是说所有的交叉口都需要那么精细的设计。它更多是给我们启示,原来为自行车设计我们可以做的这么多,可以为我们的工作改进提供方向。

此外,在中欧各自的城市规模体系当中,这些欧洲城市规模或许确实不能同级别的国内城市比。比如哥本哈根,丹麦的首都,市区大概有六七十万人,确实不能跟我们的特大城市比较。但我们总会有许多城区、城市与这些欧洲城市处于类似规模。欧洲城市的发展模式值得借鉴。

最后,希望分享的欧洲城市观察能给国内愿意发展自行车系统的城市带来点启示;也希望有天我们能把我们的自行车系统发展经验带到欧洲。

文章来源丨放慢时光SDYT

作者信息丨放慢时光SDYT

编辑排版丨中规建业城市规划设计院 信息中心

投稿邮箱丨xjxtd@126.com

About Us

中规建业城市规划设计院(北京)有限公司

为人与空间策划沟通的桥梁

在城市、乡村、景区实践着我们的追求

中规建业城市规划设计院(北京)有限公司

地址:北京市海淀区学清路9号汇智大厦B座

电话:13691099891

欢迎关注“中规建业”微信公众号

原文始发于微信公众号(新土地规划人):「新·案例」世界级的自行车系统—来自对丹麦、荷兰、德国城市的观察

规划问道

规划问道