穿越上下两千年

追忆古今羊城事

——广州线性文化遗产的保护利用探索

线性文化遗产是近年来国内外文化遗产保护领域的热门,“是指在拥有特殊文化资源集合的线形或带状区域内的物质和非物质的文化遗产族群, 往往出于人类的特定目的而形成一条重要的纽带, 将一些原本不关联的城镇、村庄等串联起来, 构成链状的文化遗存状态, 真实再现了历史上人类活动的移动, 物质和非物质文化的交流互动, 并赋予作为重要文化遗产载体的人文意义和人文内涵。”[1]

国际上著名的圣地亚哥•得•卡姆波斯特拉朝圣之路、美国遗产廊道等都属于线性文化遗产。

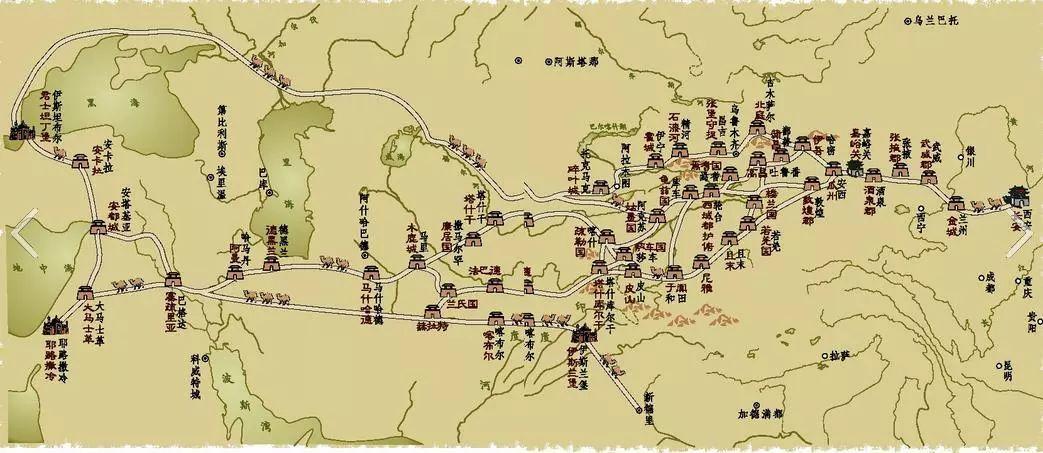

丝绸之路线路图(图片来源:网络)

随着我国丝绸之路、大运河的成功申遗,以及海上丝绸之路申遗工作的不断推进,这种新型文化遗产的保护利用在我国也越来越受到重视,关于线性文化遗产的研究和实践日益丰富。

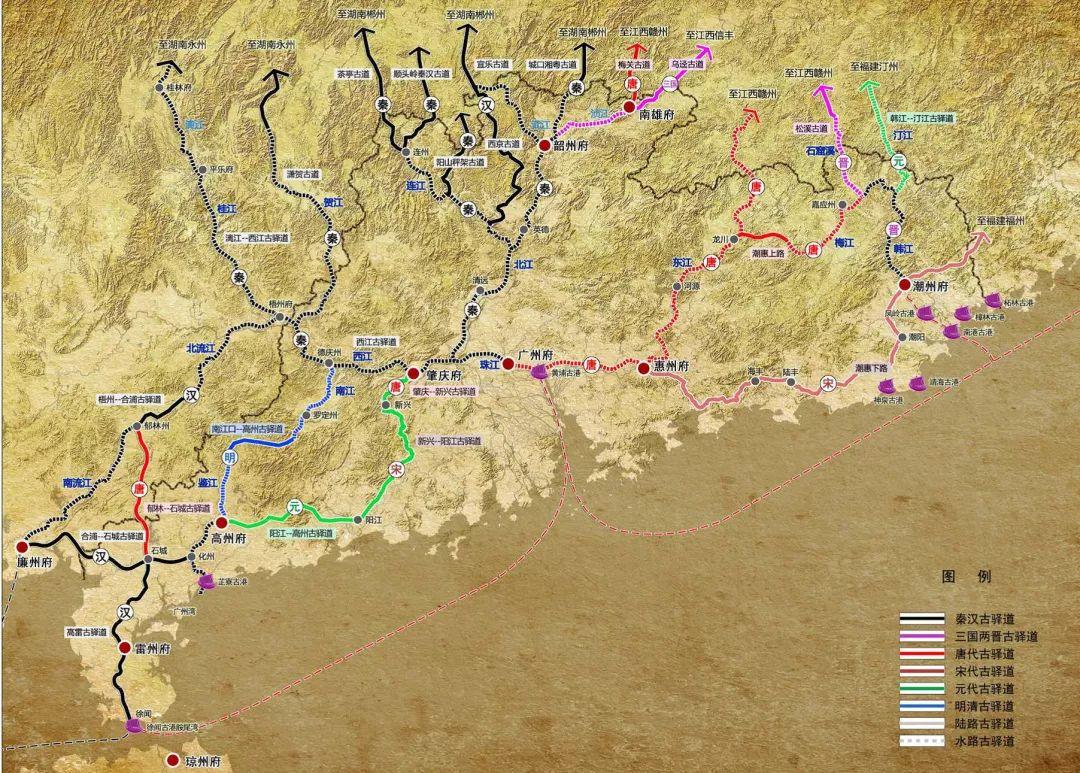

在此背景下,广东省也提出了“南粤古驿道”的概念,在全省范围内实施,成为改善城乡空间、为百姓提供更加美好人居环境的重要手段。

南粤古驿道线路布局图(图片来源:《广东省南粤古驿道文化线路保护与利用总体规划》)

一、广州探索线性文化遗产保护和利用的实践

广州有着2200多年的建城史,具有丰富的历史文化资源,自1982年成为首批国家历史文化名城以来,一直积极探索历史文化保护利用的方法。

2018年10月,习近平总书记视察了我市恩宁路历史文化街区,听取了广州城市建设管理工作汇报,作出“老城市 新活力”的重要指示要求;同时,随着当前粤港澳大湾区国家战略,国家历史文化名城保护制度深化改革完善等一系列工作的推进,也赋予了广州新的历史发展机遇。

2017年开始,针对当前在名城保护利用方面存在的文化遗产分布散落,活化利用与展示不足、文化品牌建设不足等问题,广州主要从两个层面开展线性文化遗产保护的实践。

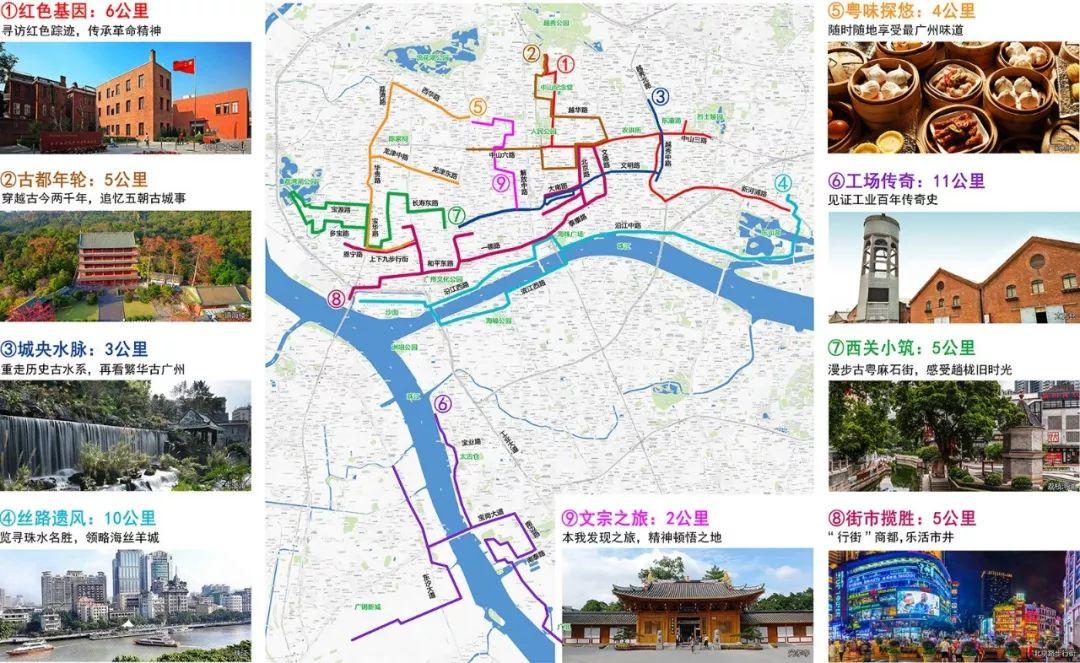

在中心城区以“特色彰显”为目标规划“最广州”历史文化步径,包括九条不同主题的步径,涵盖了红色文化、海丝文化、美食文化、商贸文化等,串联一批最能反映广州历史底蕴、最能体现广州文化特色、最能展现广州传统风貌的建筑、街道、街区,形成一批“既能喝凉茶、又能叹咖啡”的文化景点,从而讲好广州故事、展示广州魅力。

九条“最广州”历史文化步径

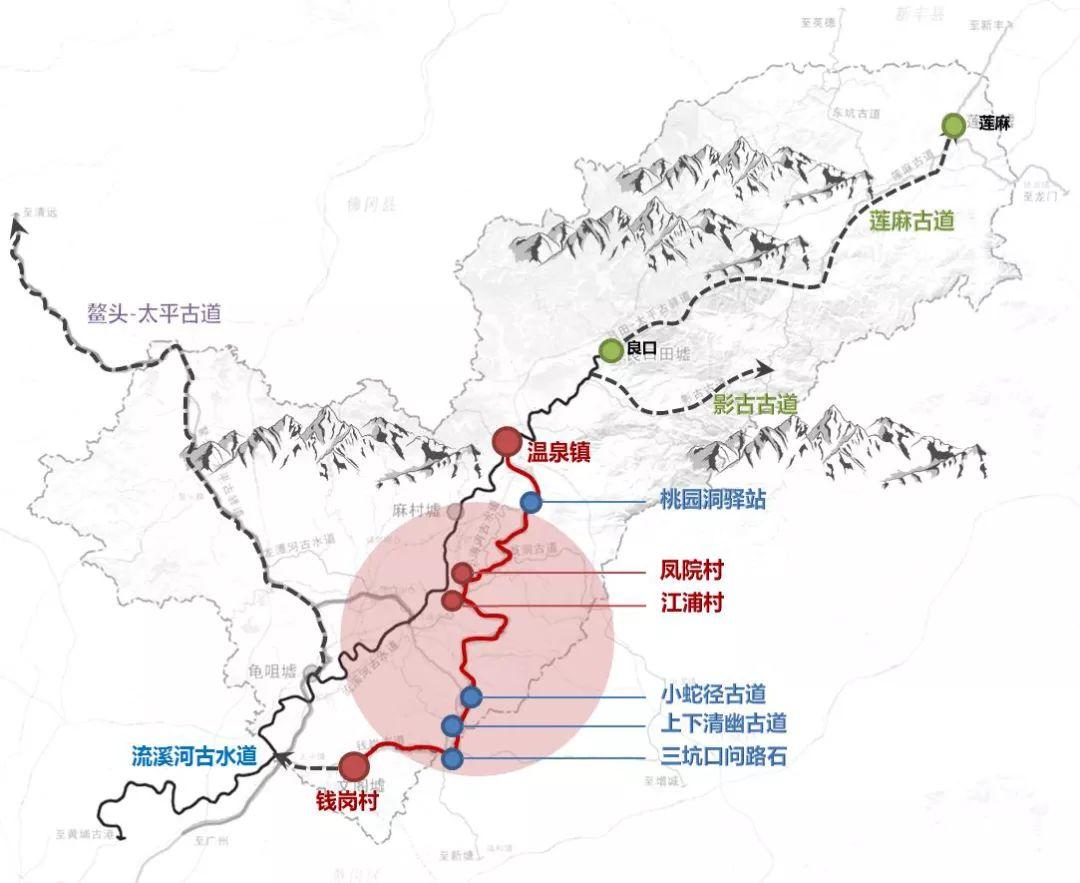

从化古驿道

二、最广州:漫步羊城旧时光、读懂广州新故事

“最广州”历史文化步径的概念始于2017年,当时规划了“古都年轮、城央水脉、丝路遗风、粤味探悠、工场传奇、西关小筑、街市揽胜”七条步径,2018年又增加了“红色基因”、“文宗体验”两条步径,最终形成9条最广州历史文化步径。

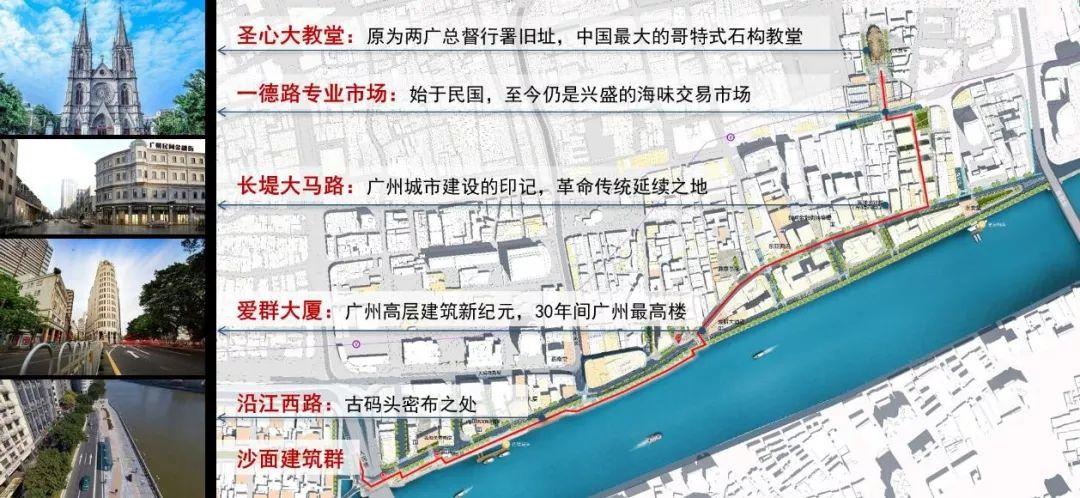

2018年广州历史建筑保护利用试点选取了“丝路遗风”历史文化步径中最为精华的“沙面-圣心大教堂”段,规划将其打造为历史文化步径示范段。

“丝路遗风”步径是从沙面沿珠江向东直到新河浦,全长10公里,涵盖了海关、洋行、教堂等多种元素,展示广州作为海丝之路主港的辉煌历史。

示范段全长1.8公里,途径沙面-沿江西路-长堤大马路-果菜直街-一德路-圣心大教堂。步径串联了沙面、粤海关旧址、圣心大教堂等3处国家文保,1处省文保,8处市文保,8处历史建筑,以及沙面、人民南、海珠南-长堤等3片历史文化街区。

步径整合沙面建筑群、粤海关、历史码头等丝路商贸类历史文化资源,东亚酒店、沙基惨案纪念碑等红色资源类,南方大厦、爱群大厦、一德路、骑楼街风貌建筑等金融与市井生活类文化资源,是能体现广州海丝文化和商贸文化的段落。

丝路遗风历史文化步径示范段线路

在串联历史文化资源的基础上,规划建设步径本体建设,采用“最小干预”的原则,在地面人行道上铺设步径,并在重要景点处设置地面标识,有建筑的示意图和中英文名称,用于向市民游客指明当前所在位置。

此外,步径规划也强调了对于周边城市环境的提升,特别是沿线的公共空间,如人民桥底的空间可作为旅游服务中心,爱群大厦前路口和圣心大教堂前广场的空间都将得到改善,优化步行环境和提供公共活动空间。

人民桥底、爱群大厦前路口和圣心大教堂前广场活化方案

三、从化古驿道:重塑活力城市、振兴传统乡村

从化古驿道是广东省南粤古驿道的重点线路。

钱岗古村(图片来源:网络)

沿线乡村借助古驿道开展文化旅游,经济产业得到发展。

目前,从化古驿道沿线已形成四个特色小镇,开展古驿道旅游和红色旅游,带动了沿线乡村的发展。

充分利用村内空置的历史文化资源,将会堂等大型建筑改造为展览、会议、演出场所,将书院、小屋等小型建筑改造为古驿道的驿站,作为沿线公共服务设施的补充。

古驿道沿线还举办体育和教育类的活动,如广东省定向大赛、广东省古驿道亲子户外嘉年华,为沿线的村镇吸引了外来的游客。

古驿道促进乡村振兴

四、实施宣传:示范先行推动规划实施,文旅结合促进宣传推广

广州以最广州“丝路遗风”历史文化步径与南粤古驿道(从化段)为先行示范,推进线性文化遗产的保护利用实践。

2018年已修复南粤古驿道从化古道本体5.6公里,并实现45公里重点线路全线贯通,活化钱岗古书院、大礼堂、桃源洞古驿站等一批历史建筑,成为全省典范。

最广州“丝路遗风”历史文化步径也于2019年初推出了旅游路线,并通过开展 “走读广州”活动,吸引市民、大学生、志愿者、外国设计师、骑行爱好者、记者等广泛参与。

从化古驿道沿线建筑修复

宣传方面,通过纸质媒体刊载系列报道,同时在微信、微博等新媒体平台设立了古驿道账号,推送古驿道建设和活动举办的资讯。央视纪录频道、广东建设报、广州日报、南方日报等多个平台,对古驿道和步径规划建设持续进行报道,收到很好的社会反响。相关工作也得到了住建部和国家文物局的认可,名城大检查的报告表扬了广州历史文化步道的工作,表示广州充分发挥了遗产价值提升城市功能。

目前,最广州历史文化步径和南粤古驿道都已纳入广州市国土空间总体规划,成为推动广州实现“老城市 新活力”的重要抓手。

小结

广州的线性文化遗产保护利用实践是经过长期的、持续性、多方参与的结果。由规划、建筑、景观、考古等多专业共同参与,规划、建设、文物、旅游、区政府等多部门共同推进,同时广泛征求国内外专家和市民意见。通过将技术、实施、管理等多方面结合起来,推进建设实施。

通过开展线性文化遗产的保护和利用,广州将形成“城区最广州、外围古驿道”的文化展示格局,联系历史与现代,使历史可感知、可体验,复兴城市文脉,实现老城市新活力。

参考文献:

[1]单霁翔.大型线性文化遗产保护初论:突破与压力[J].南方文物,2006(03):2-5.

图文|刘一婷(GZPI规划研究中心)

技术审核|方正兴

编辑版式|GZPI办公室

原文始发于微信公众号(广州市规划院):【老城市·新活力】广州线性文化遗产的保护利用探索

规划问道

规划问道

![国际资讯 | [中东]阿曼塞拉莱滨水区重塑总体规划/卡塔尔公共交通总体规划(2025.5)-规划问道](https://weixin.caupdcloud.com/wp-content/uploads/2025/05/frc-69b1f46a51c00c56ea0c6452271abf56-220x90.jpg)