“要本着对历史负责、对人民负责的精神,传承历史文脉,处理好城市改造开发和历史文化遗产保护利用的关系,切实做到在保护中发展、在发展中保护”。

——2014年2月,习总书记在北京考察时强调

雅安概况及规划背景

雅安位于四川盆地与青藏高原、汉文化与民族文化结合的过渡地带,是茶马古道(川藏线)的门户,曾为西康省省会,素有“川西咽喉”、“藏区门户”、“民族走廊”之称。

雅安于1995年被四川省人民政府核定公布为第三批省级历史文化名城,2017年,我院编制完成第二版《雅安历史文化名城保护规划》,规划提出“全面专业保护、特色协调发展、合理永续利用”的工作方针,针对雅安名城保护的复杂性,在传统“历史文化名城—历史文化街区—历史遗存”保护框架的基础上,系统开展了雅安市域层次的全域历史文化保护与利用工作。

雅安全域历史文化资源特征与问题

1

文化的多样性

雅安是四川省内唯一与甘孜、阿坝、凉山三个民族自治州都接壤的地级市,是内地与民族自治地区间经济往来、文化交流及民族迁徙的必经之地,独特的地理位置孕育了丰富多彩的文化特色。境内茶马文化历史悠久,发展至今已有2千多年的历史,留下的小路茶、大路茶遗产诉说着茶马古道曾经的繁荣;汉文化底蕴深厚,以高颐阙为代表的汉阙和汉石刻见证了雅安汉文化的辉煌成就;红色文化熠熠生辉,1935年红军长征途经雅安,谱写了强渡大渡河、巧夺芦山、翻越夹金山等壮丽诗篇;多元民族风情浓郁,是汉、藏、彝、羌等民族文化交流的中心,其中汉藏交流最为广泛;传统手工艺发达,荥经砂器烧制技艺、南路边茶制作工艺、蒙山茶传统制作技艺等举国闻名。文化的多样性是雅安特色,但重点不突出,主线不明确也给近年来雅安全域历史文化保护与利用工作造成一定困扰,其实质在于对历史文化价值和相关性缺乏系统梳理。

2

遗存的复杂性

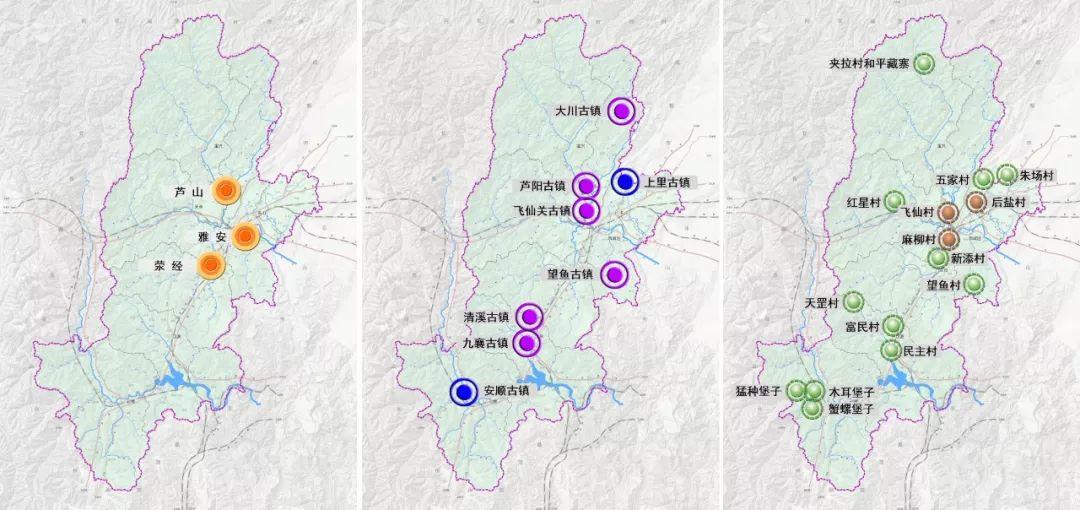

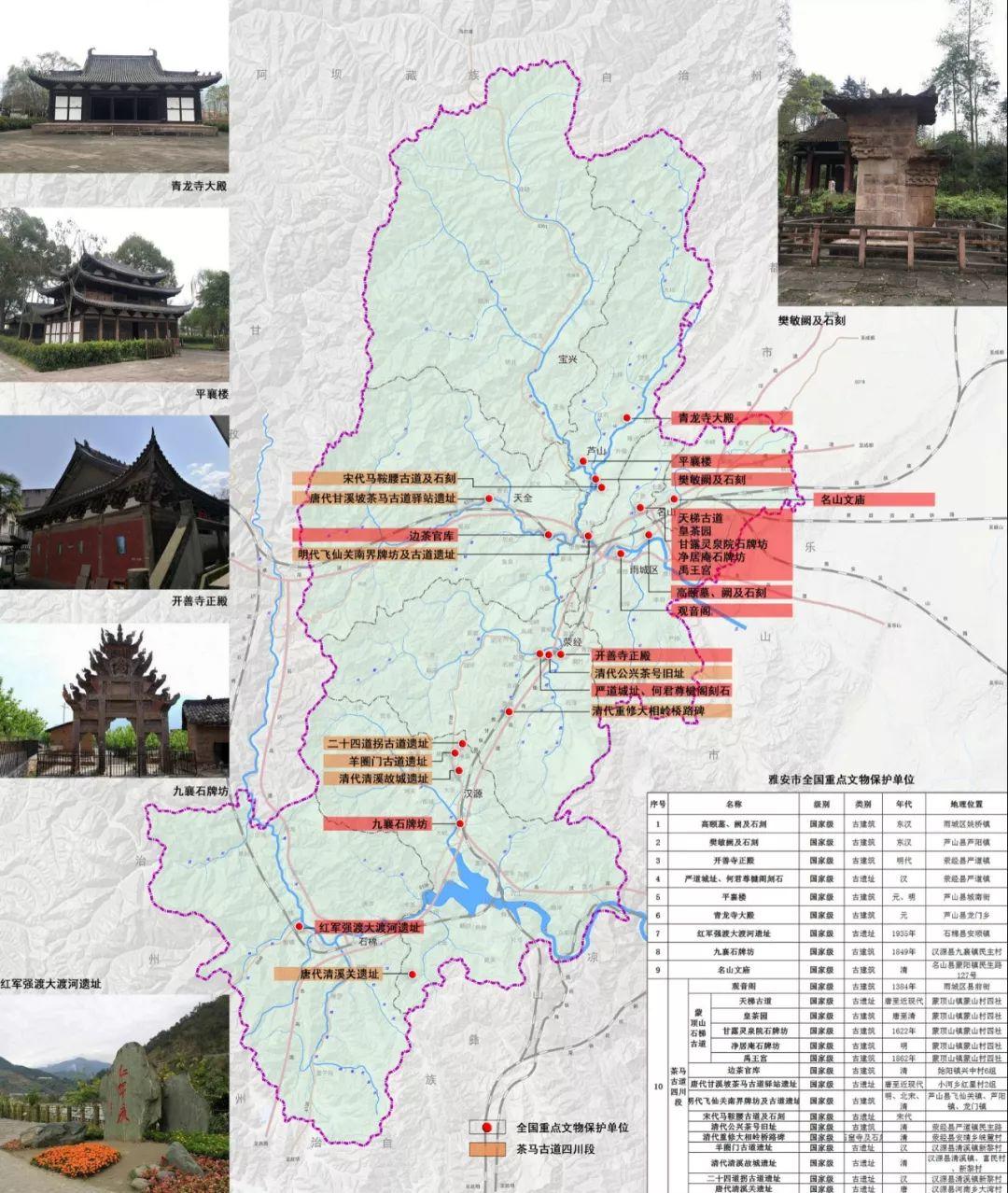

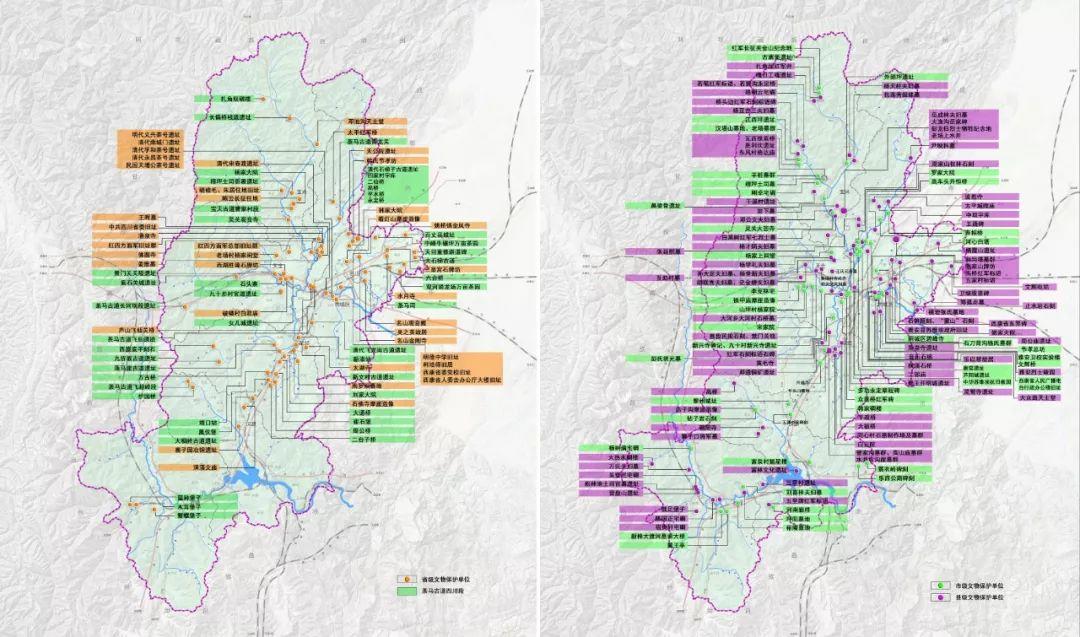

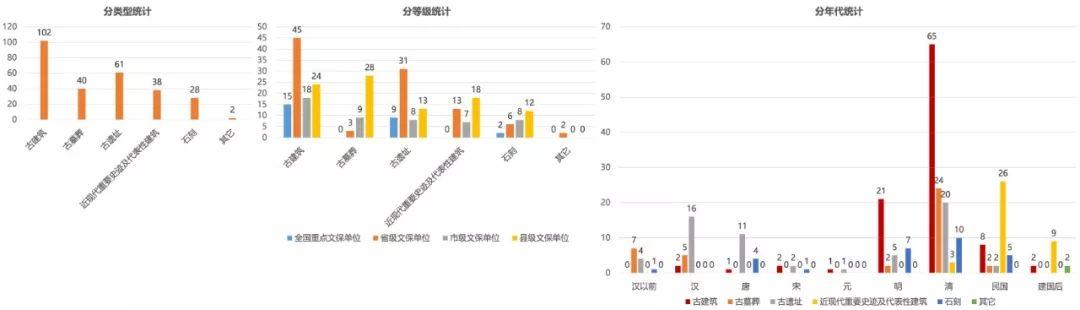

雅安文化遗产具有分布广、时间跨度大、类型丰富,未定级文物多等特点。境内有雅安(雨城区)、芦山、荥经3座省级历史文化名城;上里、安顺2座省级名镇,望鱼古镇、清溪古镇等6座特色古镇;12个中国传统村落,3个四川省传统村落;市域共有2479处不可移动文物,其中包括未定级不可移动文物2281处,文物保护单位198处(271个点)。规划从类型、等级、年代对文物保护单位进行了相关统计分析,可以看出,从类型和等级来看,保护级别较高的多为古建筑古遗址;从年代来看,元明清时期历史遗存数量最多,这也与历史上这一时期雅安边茶贸易与茶马古道的繁荣具有较大相关性,兴盛的茶马互市极大地促进了雅安城乡建设。

名城、古镇、传统村落分布图

市域全国重点文物保护单位分布图

市域省级文物保护单位及市级、县级文物保护单位分布图

市域文物保护单位分类型、分等级、分年代统计图

3

保护的被动性

目前历史文化的保护与利用中,对雅安相关历史价值认识还不足,也未引起足够重视,大多历史文化遗存是点状的博物馆式为保护而保护,缺乏统领性的主题用以整合全域散落的历史文化遗存,也未能将历史文化资源与城市文化展示、城市特色塑造、旅游体系组织等结合,利用的不足也反过来影响保护工作在经济、社会参与方面的可持续性,保护工作难以有效推进,历史文化保护与城乡建设割裂甚至对立。

雅安全域历史文化资源保护与利用

1

评估遗产价值,细分文化保护区

纵观古今,雅安可谓为“茶马文化荟萃地、汉文化集中展示地、汉藏文化交流中心”,其中尤以茶马文化最具统领全域的主题性。早在秦汉时期,作为以马帮为主要交通工具的民间国际商贸通道的茶马古道(雅安段)已经初具雏形,此时严道、芦山等地为边徼重镇,伴随茶马古道的兴起一方面巩固了边疆的安定和团结,另一方面促进了经济和文化的极大发展。保存至今的芦山汉代石刻、墓葬、碑阙等历史遗存都代体现了较高的汉文化发展水平。到唐宋时期,雅安作为汉藏文化交流、商贸交流的门户,“茶马互市”兴起,一直到明清时期的“茶土交流”,茶马古道(雅安段)沿线各城镇均较为繁荣,沿线的边茶贸易不仅直接带动了雅安多个时期的商贸活跃、文化荟萃,而且也是促成汉、藏两个民族进行沟通联系并在情感、心理上彼此亲近和靠拢的主要纽带,至今依然具有较大的影响力和活力。

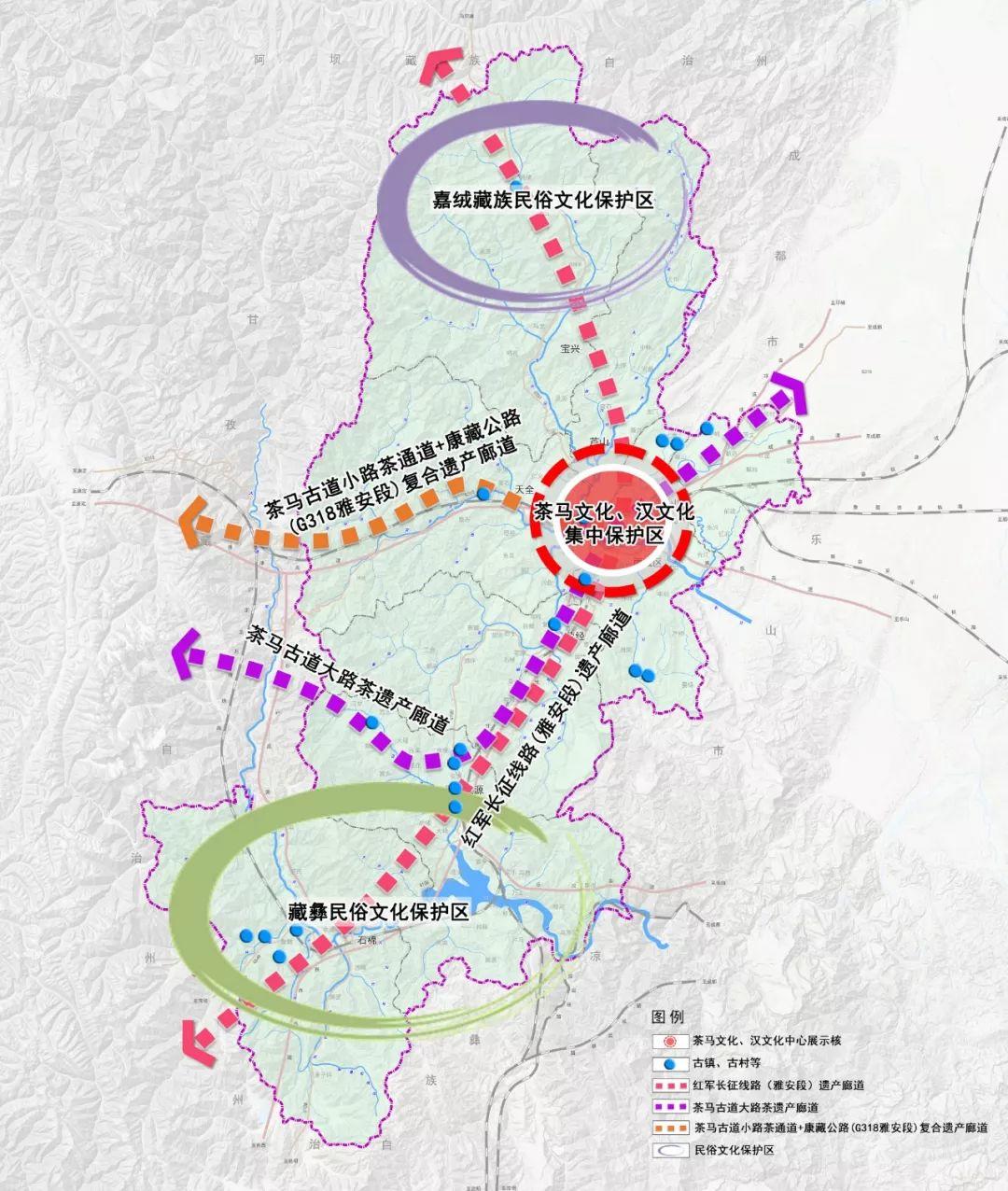

因此,规划依托以上独特的茶马文化、汉文化、汉藏文化及其各自不同地域的文化载体,将雅安全域的文化遗产保护划分为三个文化保护区,即以名山、雨城、芦山为主的茶马文化及汉文化集中保护区,雅安北部的嘉绒藏族民俗文化保护区,以及南部的藏彝民俗文化保护区,各区重点突出,文化鲜明。

2

以文化线路为主线,整合全域历史遗存

秉持对历史文化资源“应保尽保”的原则,规划深度挖掘与雅安特定的历史、地理和环境相对应的城市空间文脉和历史文化线路,并以文化线路为主线,串联全域历史遗存。构建了茶马古道小路茶通道+康藏公路(G318)雅安段复合遗产廊道、茶马古道大路茶遗产廊道、突显红色文化的红军长征线路(雅安段)等3条线性遗产廊道。其中“小路茶”文化线路以古道(名山-雨城-天全)为主要路径的保护轴线,“大路茶”以古道(名山-雨城-荥经-汉源-宜东)为主要路径的保护轴线,沿线均串联重要的古镇、古村及古道、古驿站遗址、茶号等相关历史遗存资源。

文化保护区及文化线路

3

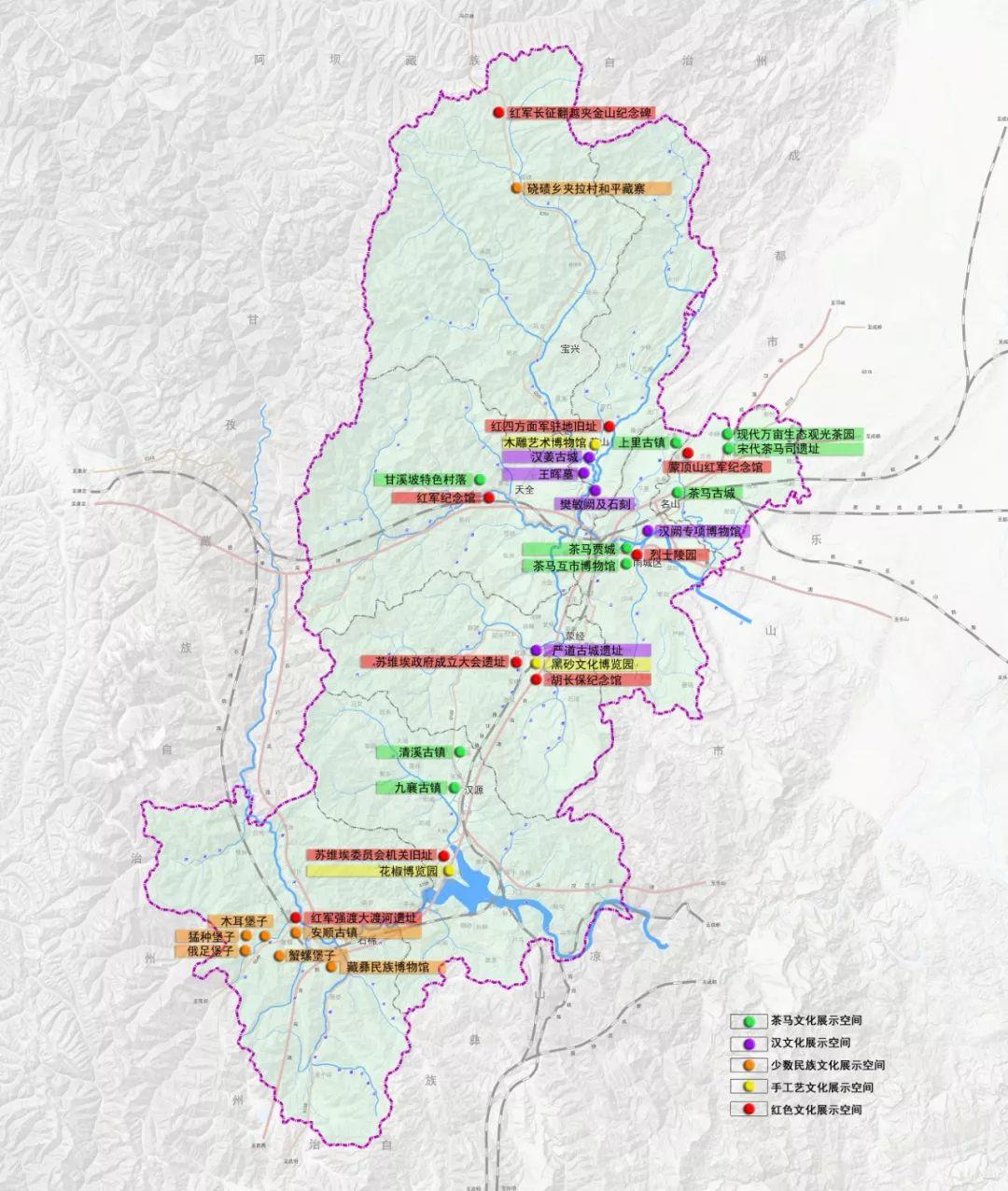

细分全域特色空间,强化文旅融合发展

将历史文化遗产传承复兴拓展到对城市空间特色的认知及空间特色组织中,并融入到现代城市公共空间体系中,与当前城市的经济发展、居民的工作及生活衔接起来。规划积极组织全域特色文化空间体系,根据不同的文化主题,设置特色文化地段,在每个特色文化地段中设置主题展示场所进行展示。

全域特色文化空间

特色文化空间分布

另一方面,发挥历史遗存的优势,围绕历史文化主线,发展文化创意、旅游等绿色产业。加快“严道城址”、“青龙寺大殿”、“樊敏阙及石刻”等全国重点文物保护单位和传统村落、古镇等旅游景点的开发,实现老字号、茶号的复兴,鼓励挖掘和开发民间工艺制品、特色旅游纪念品、文创纪念品以及书籍等文学作品。以文化线路为基础,多措并举,结合文化、旅游等方式发展茶马文化重温之旅、民俗风情体验之旅、红色文化缅怀之旅等线路,让都市人走进古驿道、古镇、古村,让乡村焕发活力,真正实现文化遗产的创造性保护、创新性利用。

结语

历史文化是人类文明的载体,遗产保护是一项长久的系统工程。雅安从全域遗产观视角出发,探索历史文化遗产和谐发展的保护利用方法,传承“藏区门户”独特的“文化基因”,为雅安有序推进历史文化保护工作提供了规划保障。

一键长按

关注我们

原文始发于微信公众号(江苏省城市规划设计研究院):全域遗产观视角下的历史文化遗产保护与利用 ——以雅安为例

规划问道

规划问道