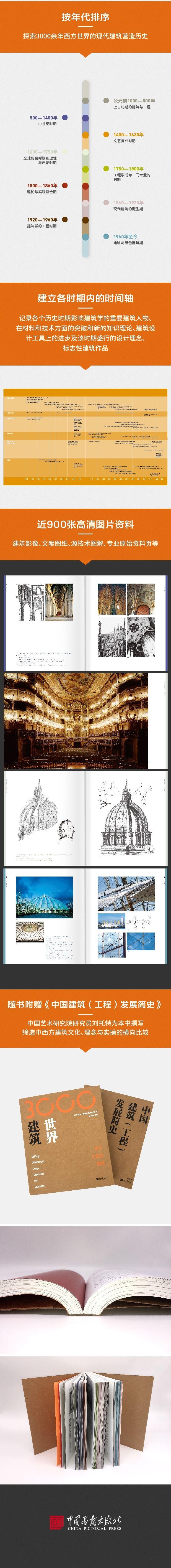

《世界建筑3000年:设计、工程及建造》按年代排序分为9章,探索了上古时期迄今3000余年西方世界的现代建筑工程历史。书中着重讲述了工程学历史上具有决定性意义的重大活动和事件,那些影响工程学及建筑学数千年的重要人物、建筑、著作、观念亦跃然纸上。书中配有取自世界各地的近800张图片、文献图纸、源技术图解、专业原始资料页等,其中不乏珍贵的历史资料;还收录了大量参考资料,并设计了时间轴等,可谓所有建筑专业学生、教师及建筑从业者、建筑爱好者的必备建筑“圣经”。

随书附赠中国艺术研究院研究员刘托博士为本书特别撰写的《中国建筑(工程)发展简史》一册。

营造创新的历史文献:评新书《世界建筑3000年:设计、工程及建造》

中央美术学院教授 王其钧

英国比尔·阿迪斯(Bill Addis)著《世界建筑3000年》( Building 3000 Years of Design Engineering and Constrction )一书的中文版于2019年10月由中国画报出版社出版。作为翻译审定者,我有机会在本书付印之前就阅读了全书的内容,而且整个阅读过程都被其精湛的内容所吸引。这是一本非常好的书,过去自己从未读过这样一本书,对于建筑的设计、施工、技术创新过程描述如此细致。

全书分为9章,作者把不同历史时期的典型特点在章节的标题上予以了概括。譬如“全球贸易时期和理性与启蒙时期”、“理论与实践融合期”、“电脑与绿色建筑期”等。在附录中,有“铁及铁合金”、“混凝土与钢筋混凝土”等。由此可见,这不是一本建筑史的书,而是一本营造与工程技术史的书。但是这本书针对的读者,却是建筑史学者及建筑师、建筑学专业的师生。

这本书讲述的内容过去都极少见到,几乎每页都呈现出吸引人的新知识。譬如书中谈到,英国建筑师乔治·桑德斯是最早著写剧院设计指南的作者,他就着重探讨了声学,他说剧场中的声音被前排观众的身体、衣物等吸收了,因而演员的声音传不很远。桑德斯就剧院礼堂形状对清晰度的影响做了大量实验,并将实验结果与露天剧院加以对比,推断卵形或马蹄形剧院最为理想,但是此类形状却实现不了最佳舞台视觉效果。他总结道,半圆形效果最佳,“演讲者前方中心长17英尺(5米)”,且圆直径不得大于60英尺(18米)。他还意识到水平夹角大于45度时声音效果不良,因此礼堂高度不得大于圆直径的四分之三。材料方面,他说,木材有助于加强声音响度、具有传导性,且能带来令人愉悦的音调,因此是剧院的上选材料;其吸声度、传导性不像其它材料那样高,尤其适用于音乐用房;其些许的反响因素带来的愉悦度要远高于其负面感受。

书中讲到的内容要比上述简述详细很多,因此,对于建筑声学的研究,就提供了大量的历史资料。

计算时施工中必然遇到问题。古代人施工、运输等计算的能力如何?书中列举了很多工程师计算的故事。譬如在本书的第三章,作者举了一个搬运方尖碑的例子,讲述了十六世纪末,人们对土木工程及建筑工程中数学的使用兴趣。1586年重建圣彼得大教堂时,意大利工程师多梅尼科·丰塔纳进行的伟大的举升操作——将梵蒂冈的方尖碑从原来的位置移到附近另一处。这个方尖碑断面最大处为2.8平方米,高度为25米多,据丰塔纳计算,重963537又35/48罗马磅(约309吨)。通过这千万分之一的精确性可以看出当时工程师的高超计算能力。

建筑材料的生产历史是过去的书籍中很少谈到的问题,书中对于建材技术的产生、发展、申请专利,到应用的建筑实例都予以了细致地描述。譬如谈到早期的钢筋混凝土专利时,书中提到,1791年约翰·斯米顿公布了天然水硬水泥的研究结果;1796年,备受尊敬的詹姆斯·帕克获取了“罗马水泥”的专利,这是首次面世的人造水硬水泥。19世纪前10年,数位法国工程师——其中最为著名的是路易斯·维卡,发现了制作人造水硬石灰水泥的方法,这一水泥入水可完全变硬。诸如此类的详细的对于专利发明者的记录,书中比比皆是。为人们提供了详实的文献资料。

科学技术知识的引进与传播发展,是建筑施工领域不可缺少的发展动力。可是以前,西方人都是使用罗马数字,多么枯燥。大约公元8世纪时,印度人发明了十位数值系统包括零的概念,随后很快被阿拉伯数学家发展起来。十三世纪时,印度—阿拉伯系统传至欧洲南部部分地区,十六世纪得到普遍应用。十七世纪早期,算术计算被形式化地被书籍介绍出来,采用了我们今日所熟悉的许多符号。例如“+、-”符号是德国数学家约翰尼斯·维德曼1489年首次使用的。“=”首次出现于1557年。小数点是克里斯多佛·克拉维于斯第一个提出的,1630年,英国数学家威廉·奥特瑞德提倡使用十进制计数法以及表示乘法的“×”符号。表示除法的“_”符号及表示平方根的“√”都于1669年首次出现。这些基础科学知识的发展与进步,书中大量提及。

通过上述简单地举例,可以知道这本书内容的丰富。其实书中的描述就像讲故事一样的娓娓道来,会吸引读者始终不愿意放下书本休息。

中文版的文字朗朗上口,不像很多译著那样语言生涩,与我付出的劳动是分不开的。本书的专业性及其英式文风的复杂性,给翻译工作带来了很大挑战。导致译文初稿存在不少由于对专业词汇和专业描述的把握不到位,而产生的不易理解的语句。这样的翻译初稿交到我手上以后,我对照原文,一页一页的重新梳理文字,才成了现在的译本。我感到高兴的是,目前这本书读起来就像是一个中国人写的书,因为所有的语言都是我平时写书用的语言。好在每逢基础学科知识部分,译文初稿还是基本可用的。

我认为,建筑学的学者和教师都应该读一下这本书,这会很大程度地扩展自己的知识,老师给学生上课时,可以有讲不完的生动话题。研究生阅读这本书,可以对自己的论文写作提供相当多的可用素材。因为我花费大量精力,把书中的人物、地点、作品名称、专业名词的原文都放在了第一次出现时的中文之后。方便大家搜索原文的参考资料。当然,对建筑学历史感兴趣的普通读者也可以收藏本书,书中百余幅珍贵史料图片和风趣的故事将会带你体验建筑之美。

序 言

[英]比尔·阿迪斯

本书追溯了现今工程师在建筑设计时所运用的知识及设计技巧的根源所在。建筑工程学与“建筑学”并非同一种单一学科,但是为了方便起见,我将这些内容均归入“建筑工程学”名下。说英语的工程师不会称自己为建筑工程师,而是根据自己所在专业,称自己为结构工程师、建筑设备工程师、声学工程师等。

建筑工程设计的本质在于施工前规划建筑施工的能力。同时还需要了解建筑竣工后如何运行,比如如何处理重力、风、地基的地震荷载;如何处理保温、通风、采光,以便打造舒适的室内环境;声音如何反射,如何吸音,以便实现良好的室内声学效果等。

建筑工程在设计时需要预测建成后的效果,所以工程师必须对建筑设计方案能切实根据计划实施而拥有足够的信心,这也是工程师需掌握的一项最重要的技能。如果拟建建筑有现成建筑作为参考,则不成问题。但是建筑设计与汽车生产线不同,许多建筑,尤其是大型建筑在诸多方面都有其独特性。建筑工程学历史上,曾将工程师在施工前是否具备这样的信心作为重点进行研究。现在,工程师通常通过电脑生成的能体现各个方面建筑性能的数学模型,来构建这份信心。这些模型有效地存储了工程师数百年来积累的建筑及材料方面的技术和经验。过去,工程师进行设计时只能凭借个人经验、书本上的工程学和科学知识、按实际大小或一定比例制作模型来试验结果。

规划建筑施工时,工程师还需掌握的另一项重要技能是沟通能力,这不仅仅是为了获取开发者或业主的首要许可,也是为了向施工人员提供指南。依据设计进行施工,有效地实现设计、施工相融合,也是工程师的用意所在。为此目的而采用图纸及比例模型,可追溯到古埃及时代,但直到文艺复兴时期,人们才掌握了在纸面上表现出复杂的三维立体造型的能力;而我们当今使用的正射投影在18世纪后期才崭露头角。

纵观历史,建筑设计师的设计通常已经不单考虑功能性需求,他们对结构设计也有高度要求。无论业主是掌控着罗马市民的罗马大帝,还是信奉神灵的宗教领袖,或者是为了彰显其庞大财富的贵族或商人,他们所期待的建成效果都是一致的——比之前的建筑更大、更好。因此,人们常常向建筑工程师提出创新的要求。然而,创新存在风险。第一位建造20米跨度的砌体拱券或穹顶的人是在未知领域探险,第二位则不是了。所以,工程师的另一项技能要求便是管理风险,这些风险时常伴随在首次开展作业的过程中。这也给工程师提出了一个问题:如何在不舍弃创新的前提下,创建必要的信心呢?

意大利文艺复兴时期的工程师、建筑设计师菲利波·伯鲁乃列斯基(Filippo Brunelleschi)深深领悟了这一难题。1420年,为寻求设计师给佛罗伦萨大教堂设计砖砌穹顶,曾举办过一次竞标,该穹顶必须比公元1世纪罗马万神殿(Pantheon)及之后建造的任何建筑的穹顶都要大。伯鲁乃列斯基的想法是:建造穹顶时,无需在大教堂内部设立大体量构件支撑结构。文艺复兴历史学家瓦萨里(Vasari)描述了伯鲁乃列斯基当时是如何提出该方案的。伯鲁乃列斯基的想法史无前例,遭到了当时人们的怀疑,甚至招来了敌意。评审组多次要求伯鲁乃列斯基告知如何实现这一想法,但均遭到拒绝。他表示如果公开后,其他人便会窃用他的想法。最终,为了证实这一点,他要求携带一枚鸡蛋进入房间,并向其他参赛者提出了一项挑战:谁能让鸡蛋一端在一块平整的大理石上站立起来,谁才有资格建造穹顶。所有人屡试屡败。最后,伯鲁乃列斯基将鸡蛋在大理石上轻轻磕了一下,碾平了一端,便轻松地让鸡蛋站立了起来。其他人纷纷抱怨,如果早知道可以打破蛋壳,他们也会这样做的。伯鲁乃列斯基回答道:“如果我公开了我的计划,你们也会用我的方法建造穹顶。”最终,他赢得了这场竞标,得到了这份工作。

本书聚焦于已建成的建筑工程的多种设计方法,主要探讨的是大型建筑,因为通常是规模越大的建筑越能带来更大的挑战。目前,对于建筑营造历史这一领域的研究未能像对建筑学的历史那样透彻,而且也被土木工程历史方面的许多名著所忽视。而本书则尽可能地探讨了建筑设计师所用的设计方法及流程。这些对于设计工程师而言,正如理论与假设对科学家的意义一样。科学历史和哲学是业已确立的学术科目,而设计规则和流程的发展却并未受到广大作者的关注——尽管它们是工程师的工作核心。

尽管我并未全面涉及建筑材料、施工方法或工程科学的发展,但是论及建筑工程设计发展时,我也会谈及这些主题。这些主题在很多书籍中已有详细介绍,本书已将其中最优秀的部分列入参考文献当中。同样,我还冒险涉足了工程学其他分支的历史,这些学科亦对建筑工程学的发展有着显著意义。

建筑工程学的发展,同其他技术分支的发展一样,也常见于三千年来各个时期最为繁荣昌盛的国度。我着手的是现代建筑工程设计的起源,所以并不是基于古文明国度,主要基于欧洲的科学及技术。本书对于其他文化的科学与技术探讨很少,例如中国、印度、中东阿拉伯文化等。

本书首先重点讨论古埃及和古希腊的地中海东部区域,随后讨论罗马帝国。从中世纪后期至19世纪中期,发展的重心聚集在法国、德国、意大利、英国。17世纪早期,基于科学认识的现代工程学方法在这些国家开始萌芽,1850年左右趋向成熟。

19世纪中期起,大量欧洲人横跨大西洋,他们掌握着建筑工程方面的专业知识,从美国蓬勃发展的商业繁荣中获益,并促进了高层建筑的发展。美国很多地区处于极端的天气环境下,这也提高了美国工程师在室内建筑方面的设计造诣。20世纪初期开始,随着交通及通信条件不断改善,设计师克服了自然壁垒,欧美地区的建筑工程呈齐头并进的发展态势。如果对这两种文化加以区分的话,欧洲建筑师趋向于探索过程的创新,这基本上是出于他们自身的原因;而美洲工程师的创新目的在于获取商业利益。近几十年来,日本及远东地区的其他国家在大幅开发起源于西方国家的诸多理念方面取得了巨大成功。这些文化特征意味着,虽然20世纪的建筑工程方面大量的创新起源于欧洲,但是这些创新主要在欧洲以外的地区实现了巨大的商业效益。

自人类文明的早期,政治经济气候——战争与和平,已经成为工程发展的风向标。直至18世纪,“工程师”一词指的是军事工程师,其工作不仅包括制造武器,还包括设计与建造土方工程、防御工程、军事建筑,以及给水工程,甚至包括改变河道。这个时期的工程师大多数时间都在建造军事项目。在和平时代,工程师的工作重心则通常放在市政或宗教工程上。对于古罗马时期许多市政建筑能够问世,我们要感谢罗马的和平,罗马帝国相对稳定的时期持续了两三个世纪。由伯鲁乃列斯基设计穹顶的佛罗伦萨大教堂是文艺复兴时期意大利诸多建筑中的一个,这段时期的建筑营造停滞了很多年,因为当时人们忙于重建城墙等防御设施,以保护都城免受邻邦愈演愈烈的侵扰威胁。很多古庙、中世纪大教堂、文艺复兴时期宫殿的设计师,都是通过设计建造防御设施或战争武器,而习得技术、获取收入。罗马工程师维特鲁威(Vitruvius)、文艺复兴工程师小桑迦洛(San Gallo)、列奥纳多·达·芬奇(Leonardo da Vinci)便是很好的例子。

几千年来在很多不同区域,对于工程师的术语定义有很大难度。约1450年前,用“工程师”“建筑师”表述设计师是不符合当时的实际情况的。在希腊语和拉丁语中,“工程师”的现代概念有多种表述方式。古希腊词汇“architekton”并不是我们现在所指的“建筑师”,更确切的译法应该是“建造者”,甚至是“施工经理”。我所用的“建筑设计师”是为了尽量减少词义混淆,当然也不完全符合当下的情形,且不能说明就有这样的职业,但是它表达了我所指的意思。

对时间的表述从来让作者们困扰不已。我查阅了各类标准出版书籍,比如巴尼斯特·弗莱彻尔(Sir Banister Fletcher)的《建筑史》(A History of Architecture),以及各个时期专业作家的著作,发现专家们各持己见,对同一建筑的时间表述往往不一致——一项设计可能比竣工早1年到100年。我想尽力避免一些简单错误,但是大部分建筑的起源复杂,且学者们总是在重写历史。建筑及其理念的来源问题同样也具有高度主观性。科学方面的伟大理念,例如力学、温度,通常需要大量人士经过数十年甚至更久的时间开发。同样,所有大型建筑通常需要大班人马参与设计,这些人很多都自始至终地投入其中。事实上,要具体找出一个建筑的创作源泉是不可能的,即使今天也是这样。所以,我把精力放在所取得的成果上,而非取得成果的具体某个人上。

漫步在工程学历史的发展道路上,我常常惊讶地发现:前辈们具有相当高超的技术和独创性,某些早期的建筑在我以及很多人看来都可与近期建筑或者新建筑相媲美。从而,我的目标便是歌颂著名人士的成就(很遗憾,20世纪以前妇女在工程学历史上很少露面),与大家共同分享我在学习建筑工程学历史的过程中感受到的疑惑、震撼与谦逊。

目 录

简介

第1章 上古时期的建筑与工程 公元前1000—500年

第2章 中世纪时期 500—1400年

第3章 文艺复兴时期 1400—1630年

第4章 全球贸易时期和理性与启蒙时期 1630—1750年

第5章 工程学成为一门专业的时期 1750—1800年

第6章 理论与实践融合期 1800—1860年

第7章 现代建筑的诞生期 1860—1920年

第8章 建筑学的工程时期 1920—1960年

第9章 电脑与绿色建筑期 1960年至今

后记

术语表

附录1 “目标和手段”,奥韦·阿鲁普

附录2 铁及铁合金

附录3 混凝土及钢筋混凝土

尾注

参考书目

图片来源

世界建筑3000年:设计、工程及建造

Building 3000 Years of Design Engineering and Constrction

[英]比尔·阿迪斯(Bill Addis) 著 程玉玲 译

中国画报出版社

2019年10月

ISBN 9787514617627

定价 498.00元

美术遗产

原文始发于微信公众号(美术遗产):图书资讯丨世界建筑3000年:设计、工程及建造

规划问道

规划问道