五年的时间

在历史长河中

只是惊鸿一瞥,

但在一座城市的发展史上

却写下

非同寻常、浓墨重彩的一页 。

“希望江苏的同志认真落实中央各项决策部署,紧紧围绕率先全面建成小康社会、率先基本实现现代化的光荣使命,努力建设经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高的新江苏。”——2014年12月,习近平总书记视察江苏时提出殷切希望。

山水城林的南京。南京日报记者 董家训 摄

南京作为省会城市,肩负着践行使命担当走在前列的重任。

牢记总书记谆谆嘱托,五年来,南京砥砺前行,一以贯之。

五年来特别是党的十九大以来,南京以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,对标对表,创新实干,推动五大发展理念落地生根,把总书记亲手擘画的“强富美高”蓝图变为南京大地上的生动实践。

创新驱动战略深入实施,创新名城建设加快推进,科创优势充分彰显,人才要素不断汇聚,有力推动着产业上水平、城市增活力,全市GDP增速连续10个季度保持在8%以上,稳居全省和东部地区GDP超万亿元城市之首。

河西金融城。南京日报记者 冯芃 摄

河西金融城。南京日报记者 冯芃 摄

拉开江南江北全域发展框架,加快推进江北新区和自贸试验区南京片区、河西新城、紫东地区等功能板块建设,融入长三角、辐射都市圈、对接“一带一路”…… 南京更大力度实施综合改革,更高水平推进对外开放,城市综合实力和首位度显著提升。

中国(江苏)自由贸易试验区南京片区。南京日报记者 姚强 冯芃 摄

时间印证成就,时间铭记初心。奋进新时代,勇向潮头立,南京书写着“强富美高”的时代答卷。

镜头拉回到5年前。

2014年12月13日至14日,习近平总书记在江苏调研时殷切嘱托,努力建设经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高的新江苏,推动经济发展、现代农业建设、文化建设、民生建设、全面从严治党等五个方面迈上新台阶。

南京城。南京日报记者 董家训 摄

改革开放四十年来,南京和全国一样,实现了经济社会发展的历史性跨越。2014年,全市经济总量接近9000亿元。站上新的起点上,南京也面临着一系列“现实之问”:

面对经济发展新常态,如何在区域发展竞相赶超的压力下,加快提升省会城市功能和中心城市首位度?

如何发挥科教大市资源优势,抢占创新发展先机?

如何破解体制机制深层次瓶颈,解决区域发展不平衡等突出问题,释放高质量发展更强动能?

船到中流浪更急、人到半山路更陡,要担负起率先全面建成小康社会、率先基本实现现代化的光荣使命,南京必须拿出责无旁贷的历史担当,展现创新实干的崭新作为。

国家级南京高新技术产业开发区。资料图片

五年来,市委、市政府将总书记嘱托作为管根本管方向管长远的政治任务,作为引领新时代新发展、激励新担当新作为的行动指南。

省委常委、市委书记张敬华指出,南京作为省会城市,必须以更高的政治站位,把总书记重要指示作为做好各项工作的总纲领总方略;必须以更强的对标意识,率先检视落实总书记重要指示精神的情况;必须以更实的担当作为,持续推动总书记谆谆嘱托在南京落地落实、取得更大成效。

中国(南京)软件谷。南京日报记者 姚强 冯芃 摄

以总书记谆谆嘱托为遵循,一项项谋长远的重大决策先后制定出台、一个个打基础的重大部署陆续推动实施,“强富美高”的目标细化为时间表、任务书、路线图,在南京大地上逐项落实 :

紧抓发展第一要务,以创新为动力,以发展先进制造业和现代服务业为主攻方向,大力发展实体经济,加快构建“4+4+1”现代产业体系,全面提升产业竞争力。

积极营造创新创业浓厚氛围和良好环境,大力推动城乡居民更高水平就业,人民群众生活更富裕“口袋”更厚实,普遍享受到标准化、均等化的基本公共服务,获得感、幸福感、安全感持续提升。

坚持把生态文明建设作为转变经济发展方式、实现可持续发展的重要抓手,作为彰显城市特色、增强城市核心竞争力的重要路径,作为惠民生、促和谐的重要载体,贯穿到经济社会发展的全过程,经济建设和环境保护协调发展的能力不断增强,绿色发展水平逐年提高。

加强历史文化名城保护,完善现代公共文化服务体系,大力发展文化创意产业,实施公共文明引导工程,深化全国文明城市创建工作,持续提升社会文明程度。

蓝图绘就,重在落实。五年来,南京践行总书记嘱托,紧盯关键领域,找准关键抓手,出台关键举措,朝着“强富美高”目标奋力前行。

“五年、十年、二十年后,南京拿什么参与国内外竞争?”2018年1月3日,南京开了个一竿子插到底的“创新名城建设大会”。会上,省委常委、市委书记张敬华提出的这一问题引人深思。

南京科教资源丰富,蕴藏着创新发展巨大能量,答案,就在创新两个字中。

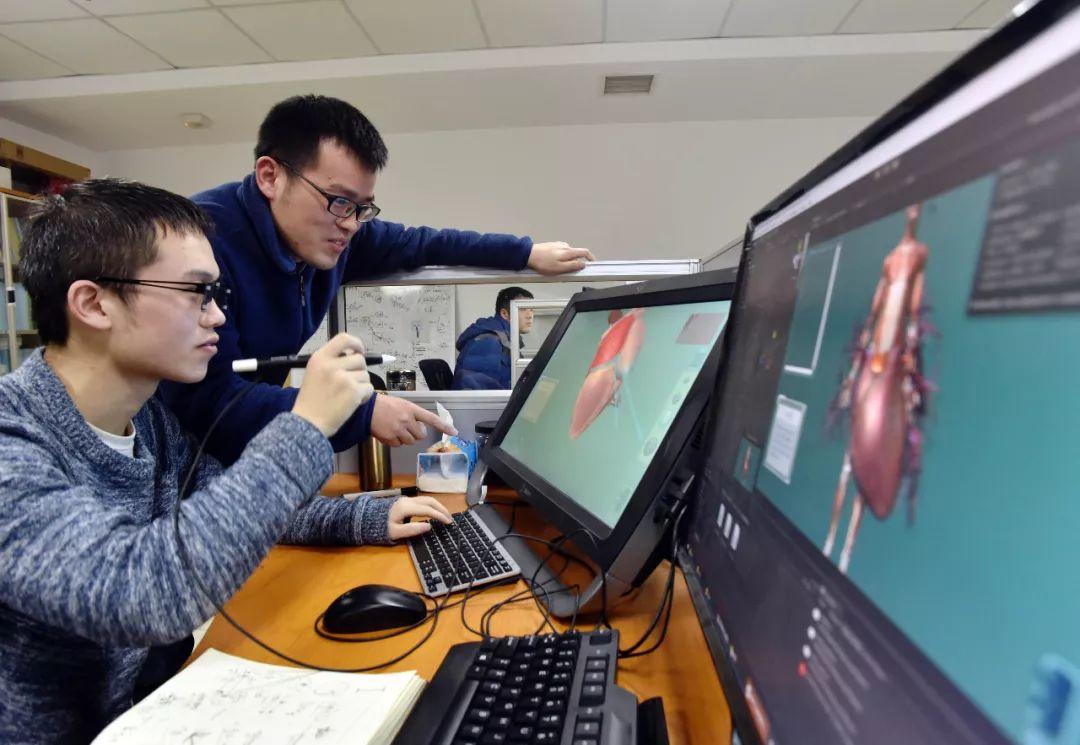

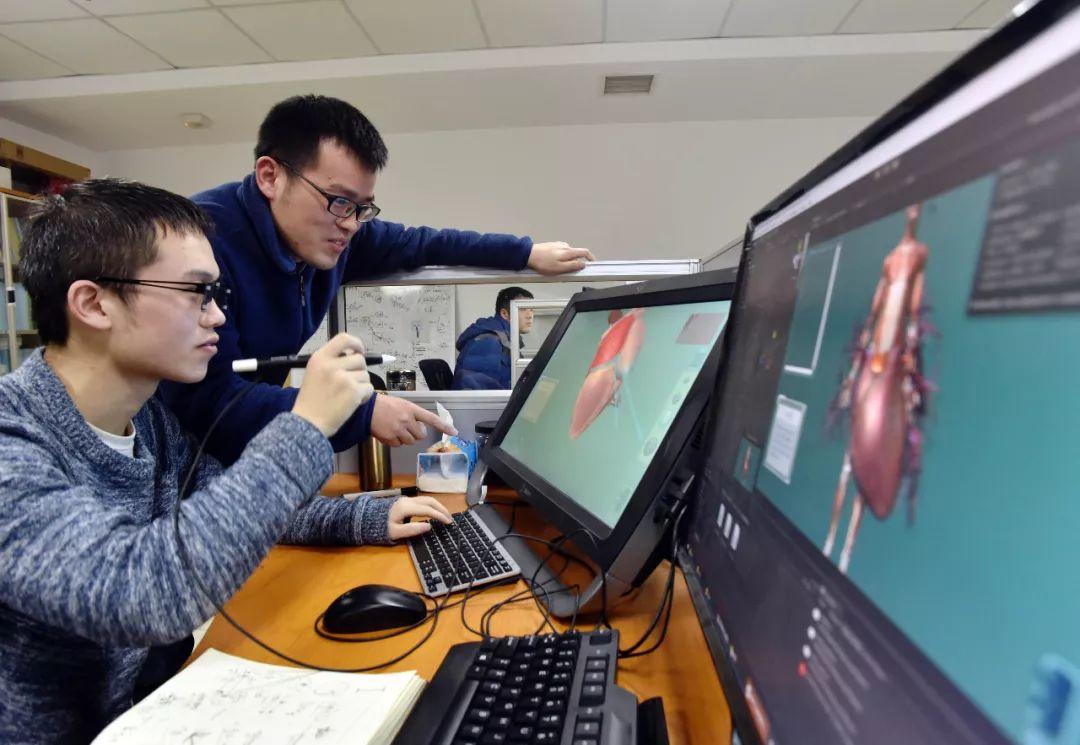

“两落地、一融合”高校科技成果加速落地。南京日报记者 崔晓 摄

实施创新驱动发展“121”战略,推进“两落地一融合”工程,2018年和2019年,市委“一号文件”连续两年都聚焦“创新名城建设”,以前所未有的力度,推出一系列实实在在的鼓励扶持创新举措。

剑桥大学—南京科技创新中心。南京日报记者 崔晓 摄

良好创新生态吸引着高端创新要素向南京集聚。今年9月,剑桥大学首次在英国境外设立合作研究机构,也是迄今剑桥大学在中国唯一冠名的科技创新中心落户南京。剑桥大学校长斯蒂芬·托普说,“非常深刻地感受到南京市委市政府在发展高科技产业和医疗健康产业方面的决心,选择和南京携手共建,期待能带来伟大成果。”

浓厚的双创氛围激发着企业人才创造财富的热情,南京市独角兽、瞪羚企业俱乐部召集人,五星控股董事长汪建国说,“南京创业创新的氛围很浓,政府搭建了优质的服务平台,给敢于创业愿意创新的人提供了良好机遇。”

去年4月,我市举行创未来•江河汇聚•南京市独角兽、瞪羚企业发布会。南京日报记者 崔晓 摄

以创新创业为带动,南京打开了推动产业升级、加快富民增收、激发市场活力的“总开关”,为经济发展集聚更强的创新动能。

12月6日,2019南京地标产业推介会在北京举行。总投资超千亿元的39个重点招商项目同时签约。比项目签约更值得注意的是,这场“招商突破年”的压轴活动,标志着南京全年招商突破目标的全面完成。

12月6日,南京地标产业(北京)推介会举行。南京日报记者 崔晓 摄

“经济要发展,项目是支撑,招商是关键”,按照去年中央经济工作会议部署要求,南京市委市政府将今年专门确定为“招商突破年”,明确全年签约项目投资总额要达到9200亿元,实际利用内资要达到1500亿元,合同利用外资120亿美元以上,实际使用外资要达到40亿美元。

今年4月,市委市政府以电视电话会议形式召开全市投资促进工作暨招商突破年推进会。南京日报记者 崔晓 摄

在项目用脚投票的今天,招商早已不是比优惠、拼政策。近年来,南京重视为产业发展度身打造“适宜气候”:梳理自身产业优势,出台“4+4+1”主导产业体系发展规划,制定打造新能源汽车、集成电路、生物医药等五个地标产业一系列行动计划。产业链条的不断完善,产业高峰的加速崛起,特别是营商环境的不断优化,形成了重大项目无法拒绝的吸引力。

南京生物医药谷。通讯员 吴燕 南京日报记者 崔晓 摄

市委副书记、代市长韩立明专题调研营商环境建设时指出,优化营商环境永远在路上,要以进一步放宽市场准入、进一步推进公正监管、进一步做到简政便民、进一步提振市场主体投资兴业信心、进一步完善制度法规为目标,坚持问题导向,敢于触及矛盾、揭短亮丑,更大力度改进政务服务、更高标准改善用户体验,确保各项政策举措更务实、更精准、更有效,让优良营商环境成为城市发展的核心竞争力。

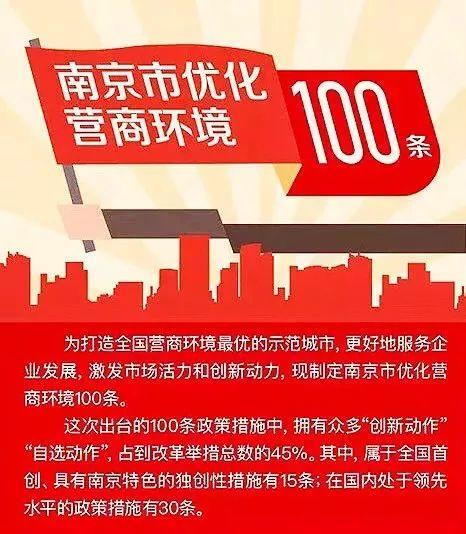

深入推进“放管服”改革,出台优化营商环境100条、启动实施政务服务“宁满意”工程,全面推广“不见面审批”、预审代办制等举措,打造全国最优营商环境示范城市,全面提升城市国际化水平……正是环环相扣、系统推进的政策设计、改革举措为项目签约落地、发展提速增效提供有力支撑。

六合、高淳位于南京南北两端,曾是南京版图中经济发展薄弱的短板。贯彻协调发展理念,在市域大棋局上谋篇布局因势落子,今年,市委市政府专门制定支持六合高淳高质量发展政策措施,明确将南北两端高质量发展作为解决发展不平衡不充分问题的关键所在、作为南京发挥辐射带动作用的传导区域和战略支点,通过南北两端跨越,提升高水平小康“成色”;通过南北两极塑造,推动城市首位度提升。

今年3月,市委市政府召开重点支持六合高淳加快高质量发展动员部署会。南京日报记者 崔晓 摄

重点工作重点抓,南京全力以赴,从两减六治三提升、水环境整治提升、重大项目、招商引资到城市精细化建设管理、城市国际化,市委、市政府牢固树立狠抓工作落实的鲜明导向,坚持重点工作重点抓、系统工程系统干、创新文章创新做,建立重点工作推进机制,先后成立八个推进办,对全市八方面重点工作进行专班推进,以抓铁有痕、踏石留印的工作作风推动重点工作,取得显著成效。

魅力滨江。浦口区供图

要发展就有难题,要改革就有险阻,面对风险挑战,南京保持定力,戮力攻坚,敢打攻坚战,啃下“硬骨头”。

保护生态环境是践行新发展理念的必然要求,也是推进“强富美高”新南京建设的重中之重,打好污染防治攻坚战,南京全力以赴。

新济洲全景。通讯员 单维亮 南京日报记者 崔晓 摄

为守护一江碧水,南京全面落实“长江大保护”和长江经济带高质量发展要求,出台实施滨江生态环境保护要点和南京长江岸线保护办法,开展长江干流岸线利用项目清理整治等专项行动,积极创建长江经济带绿色发展示范区。今年,南京浦口十里造船带打响江岸保卫战,整治拆除沿岸37家船企,长江北岸浦口段岸线重新披上“绿装”。

针对城市河道水环境污染,南京实施铁腕治理,制定了市主要领导联系挂钩推进国考省考河道断面治理机制,定期督办会办。去年初,金川河宝塔桥断面的氨氮浓度还高达12.3毫克/升。经过持续深入治理,水污染浓度从两位数不断腰斩,直到完成原来看似难以完成的任务,金川河治理交出了一份阶段性成绩单。

金川河打造的“清水绿岸、鱼翔浅底”生态示范段河道亮相。南京日报记者 崔晓 摄

今年1—9月,全市22个国省考断面水质全部达标,优于Ⅲ类水比例由去年同期的81.8%提高到100%,位列全省第一,7条省控入江支流水质全部达标。

秦淮区悦华洪武综合养老服务中心银发午餐点。南京日报记者 冯芃 摄

建设“强富美高”新南京,市民百姓是受益者也是评判者。民生问题面广量大,针对老百姓身边的难点、痛点、堵点问题,南京坚持以人民为中心的发展思想,树立问题导向、需求导向、效果导向,积极回应群众所需、所想、所盼,每年重点抓一批覆盖面广、带动群体多、群众获得感强的民生实事。仅今年,南京就确定了新建成幼儿园30所、新增学位1万个,推进解决老小区停车难,实现主城区养老助餐点社区全覆盖等十大类28件民生实事,在解难题、办实事中不断提升市民群众获得感、幸福感。

新建成的江北新区鼓楼幼儿园江北分园。南京日报记者 徐琦 摄

解决一批难事,打造一批率先,近年来,南京民生保障工作率先在全国同类城市中实现养老、医疗保险制度的全覆盖,率先实现被征地农民纳入社会保障,率先建立社会保障标准联动调整机制,率先构建投资项目就业评估制度和工资集体协商制度,率先对优质的社会办医机构给予专项奖励,率先实施老年人免费照护“喘息”服务等。社会体制改革不断深化,制约全市民生工作的体制机制障碍得到切实破解。

季节流转,日升月落,时间以它独特的笔触,记载着城市走过的不凡历程。

从2014年经济总量不到9000亿元,到2016年首次超万亿元,再到去年达1.28万亿元,南京城市综合实力不断跃升,去年位居副省级城市第6位、全国第11位。今年以来增速继续稳居全省和东部地区GDP超万亿元城市第一。

最新发布的全球城市竞争力报告显示,南京经济竞争力在全球1006个城市中排名第42位、在291个中国城市中列第7位,排名持续提升。南京的核心竞争力和全球影响力不断增强,已经成为中国东部地区经济增长最快的特大城市和发展质量越来越高的中心城市。

扬子江新金融示范区项目。南京日报记者 冯芃 摄

城市经济不断发展带来的是百姓生活“水涨船高”,今年前三季度,全体居民人均可支配收入43095元,增长9%。12月2日,江苏省统计局发布最新统计数据显示,2018年,全省城镇非私营单位就业人员平均工资最高的是南京,达106100元,这也是南京平均工资首次突破10万元。

“创新名城”不断迸发新的活力,“美丽古都”也彰显着独特的魅力。

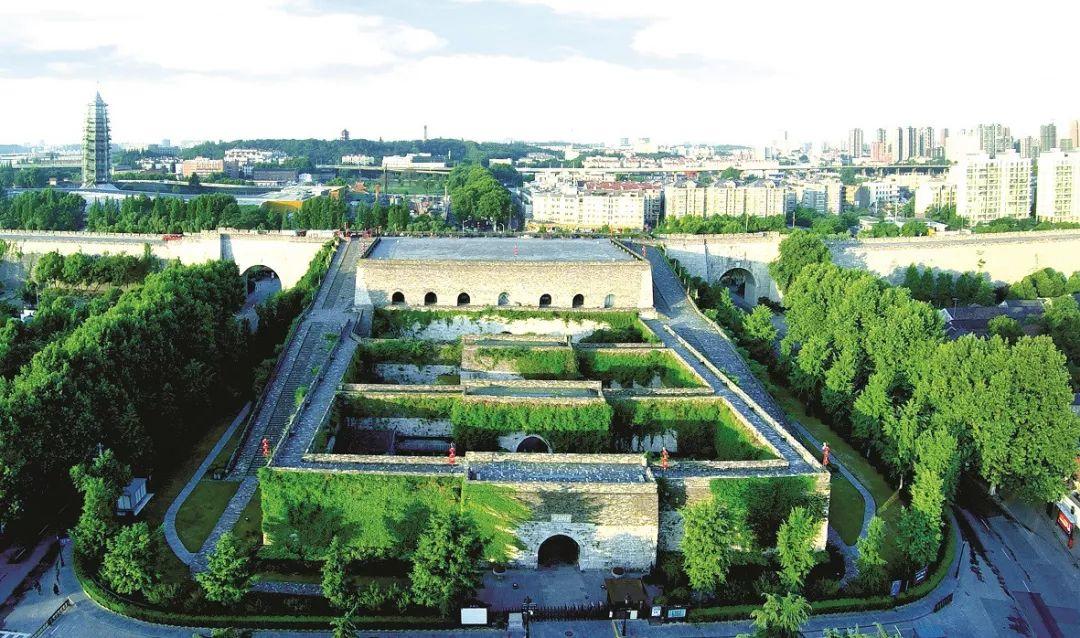

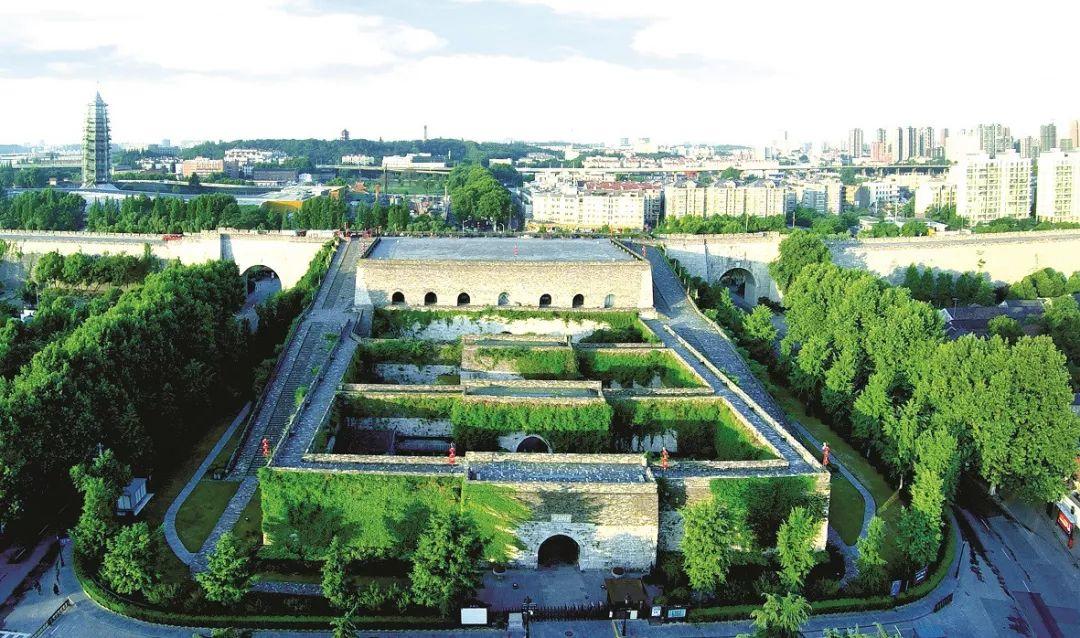

中华门瓮城。资料图片

千载秦淮,文脉悠长,一幅《南都繁会图》画不尽金陵繁盛。今天的南京在推动经济社会高质量发展中,倍加珍视历史文化保护,采取有形、无形的方式,推动文脉传承。山水城林掩映中,明城墙、秦淮河、夫子庙、中山陵形成一系列相互联系流动的旅游线,体现古都风貌的整体效应和历史氛围。老东门、颐和路等历史风貌区尽显城市独特风情,成为市民游客“网红打卡地”。

游人在夫子庙观赏秦淮夜景。南京日报记者 董家训 摄

美丽古都体现在历史人文的底蕴中,体现在蓝天碧水的生态中,体现在“南北田园”的乡村中,也体现在独具特色的文化中。

雨花台是新民主主义革命时期中国共产党人和爱国志士最集中的殉难地。习近平总书记在江苏调研期间指出,在雨花台留下姓名的烈士就有1519名,他们的事迹展示了共产党人的崇高理想信念、高尚道德情操、为民牺牲的大无畏精神。要用好用活这些丰富的党史资源,使之成为激励人民不断开拓前进的强大精神力量。

升级后的雨花台烈士纪念馆吸引了不少市民前来参观。南京日报记者 董家训 摄

市委、市政府高度重视红色文化的传承和发扬,推动出台红色文化资源保护与利用专项规划,组建雨花台干部学院、雨花台红色文化研究院,深入挖掘提炼雨花英烈精神的时代内涵,把丰富的党史资源作为开展新时代爱国主义教育的生动教材用好用活,使雨花英烈精神成为新时代教育干部群众、推动改革发展的强大精神动力。

为了满足人民群众的文化生活新需求、新期待,南京坚持政府主导、社会参与、重心下移,大力推进覆盖城乡的公共文化服务体系建设,以高质量的文化供给增强人们的文化幸福感、获得感。目前,全市已建成各类博物馆(纪念馆)101家、影院112家、农家书屋441家,每万人拥有公共文化设施面积达2934平方米。

江苏大剧院。南京日报记者 丁劼 摄

在高水平全面建成小康社会上争做标杆,在基本实现现代化进程中率先探索,在落实“强富美高”要求中走在前列——牢记总书记嘱托,南京将继续扛起“三大使命”,树立强烈的答卷意识、对标意识、争先意识,以“创新名城、美丽古都”建设更加丰硕的成果,充分展现“强富美高”新南京建设的现实模样。

(来源:紫金山观察)

原文始发于微信公众号(南京规划资源):总书记的嘱托,南京落实得怎么样?

河西金融城。南京日报记者 冯芃 摄

河西金融城。南京日报记者 冯芃 摄

规划问道

规划问道