本文转载自清华同衡规划播报(ID:InfoTHUPDI),欢迎你关注他们

导读:读

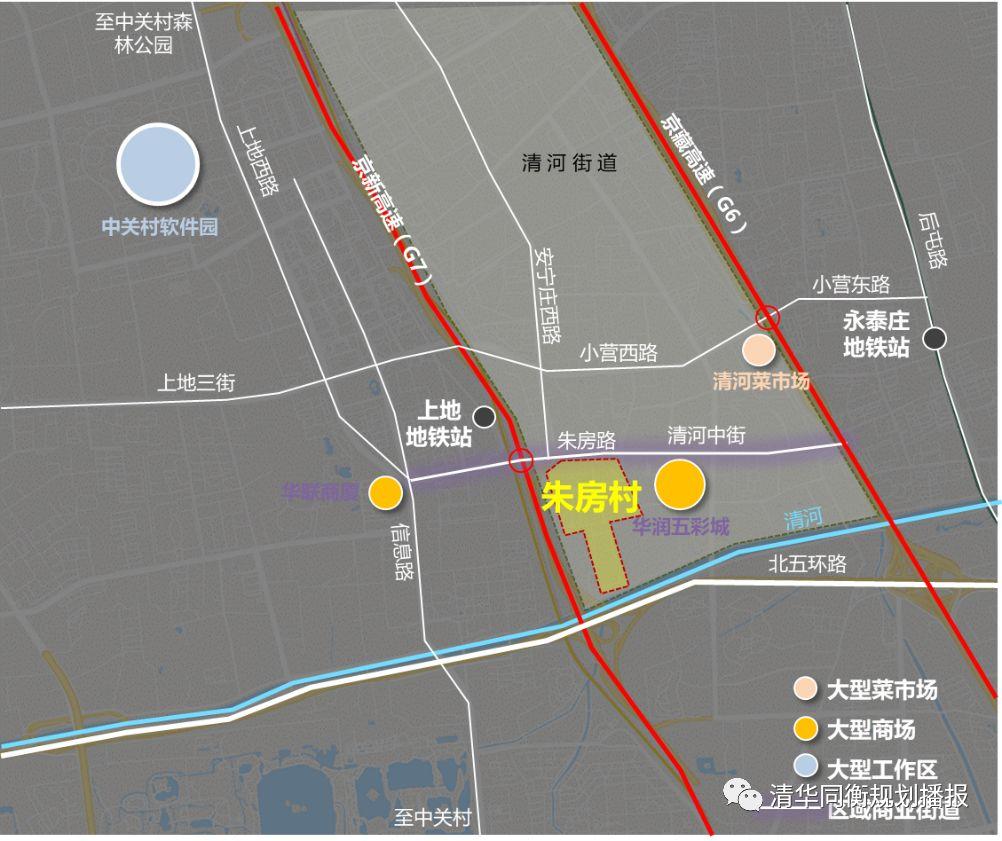

本期乡村观察小组于2019年春节前后深入探访了北京清河地区的城中村——朱房村。之所以聚焦在清河地区,是因为自从2017年底北京疏解人口,城中村的空间形态和人口构成都发生了巨变。朱房村地处北京城区边缘,社会功能极其复杂。既有高精尖的科技园区,又有落后的城中村,人口构成既有高收入群体,也有低收入的外来打工者。清河作为城乡结合部,内部发展十分不均衡,而城中村往往成为城乡发展融合的矛盾点,而这恰恰是当今中国社会巨变的一个缩影。

作者:

赵世娇,清华同衡总体规划四所(村镇所) 规划师

董悠悠,清华同衡总体规划四所(村镇所) 主创规划师

朱房村,隶属清河街道朱房社区,目前共有居民1100户,3000多口人,位于北五环路以北。

随着近年来北京道路交通如火如荼地建设,朱房村的交通位置变得越来越重要。村庄紧挨着北五环地区最大的商业中心——清河五彩城购物中心。村庄北侧的朱房路-清河中街沿线为清河和上地区域最重要的商业街道,生活气息浓郁。

朱房村建设历史悠久,据考证始建于清代,村内曾有1公里长的汉代城墙遗址。朱房村的名称也源自清代乾隆年间,据传乾隆皇帝曾在此养猪而御赐“朱房村”。

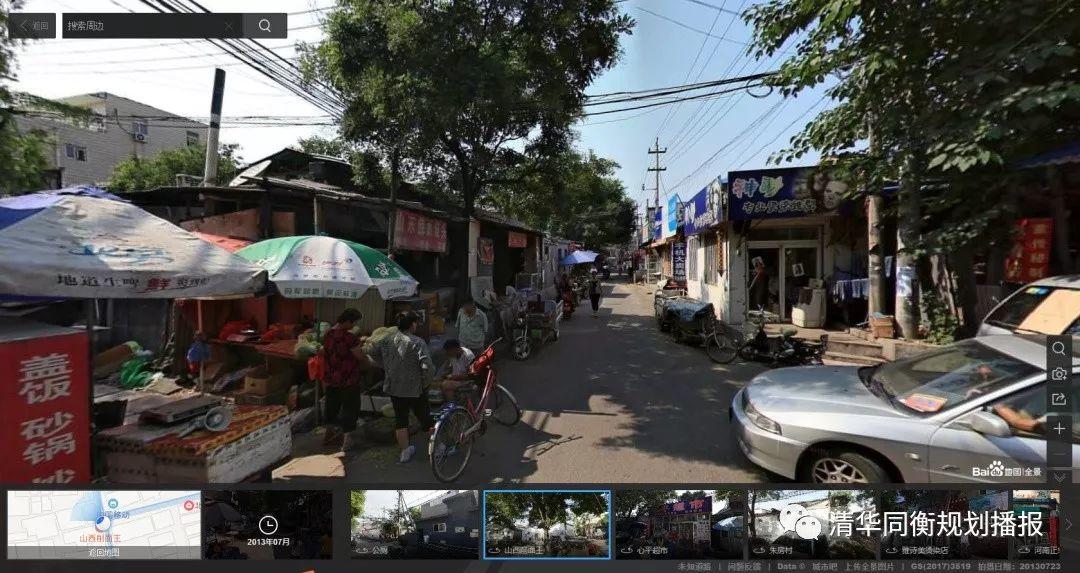

改革开放以来,大量的外来人口聚居于此,以河南、山西、河北、安徽人为主。尤其是河南人,在朱房村形成了打工“传帮带”的小团体,通过儿女带父母、叔叔带侄子各种社会关系带来了大量外地“老乡”。自2000年始,这里却成了远近闻名的城中村,村内有大量群租大院和违章建筑。朱房村有南北大街和东西大街两条主干道,多年来违建肆无忌惮地在街边生长,原本十米多宽的马路,有的地方被侵占得仅剩下三四米宽,小商店、小餐馆、小理发店,甚至黑幼儿园、黑诊所在主干道两侧一字排开。由于居民收入水平普遍偏低,村内衍生出了各种没有营业执照的理发、餐馆、维修服务,在混乱中形成了自给自足的内循环。

2015年朱房村街道(来自北京晚报2017年7月17日)

近年来,中关村地区科技产业的北移带动了清河-上地区域的崛起,建设了多处院校、产业园、居住区和商业配套。如今,村庄形态已经被城市功能团团围住,研究范围内仅剩七个城中村如同城市碎片般被遗落在城市角落里。

纵观村庄周边的城市发展历史,大致可以切分成三个明显的发展阶段。上世纪50-70年代,清河地区为城市的工厂区,为城市制造各种生活用品,如毛纺厂、加气混凝土厂等;70年代后期到2000年之间,清河地区城市发展非常缓慢,而工厂逐渐倒闭,使该地区逐渐衰落,村庄的形态和生活方式却依然根植于这片土地上;而到了2000年以后,随着13号线上地地铁站的开通,清河地区被一夜之间拉进了城市通勤圈以内。新的产业、高档社区以及配套服务业迅速吞没了这片区域。

在改造前,朱房村的混乱跟每一个城中村一样,既包括了交通停车、基础设施、居住环境,也包括了村庄治安、管理等多方面问题。城中村是一个熵值很高的地区,朱房村问题的复杂性在于,它既存在着村庄普遍存在的设施不足、居住环境较差等问题,也夹杂了交通拥堵等相关城市病,治安管理不到位也加剧了村庄的混乱。但与此同时,朱房村既可享受城市的便捷设施也有着村庄天生的人情味。

2017年,北京市大兴区西红门的大火引起了全社会对城中村居住安全、私搭乱建问题的重视。与此同时,朱房村也被北京市列为重点城乡结合部重点治理地区。此次整治工作共涉及违建拆除的38个点位2000余平米、开墙打洞130余处,按照“拆除违法建设、清运建筑垃圾、封堵开墙打洞、粉刷楼体墙面、拓宽城市道路、修筑人行步道”六步走的方式,对朱房村风貌进行了整治,同时疏解群租大院。

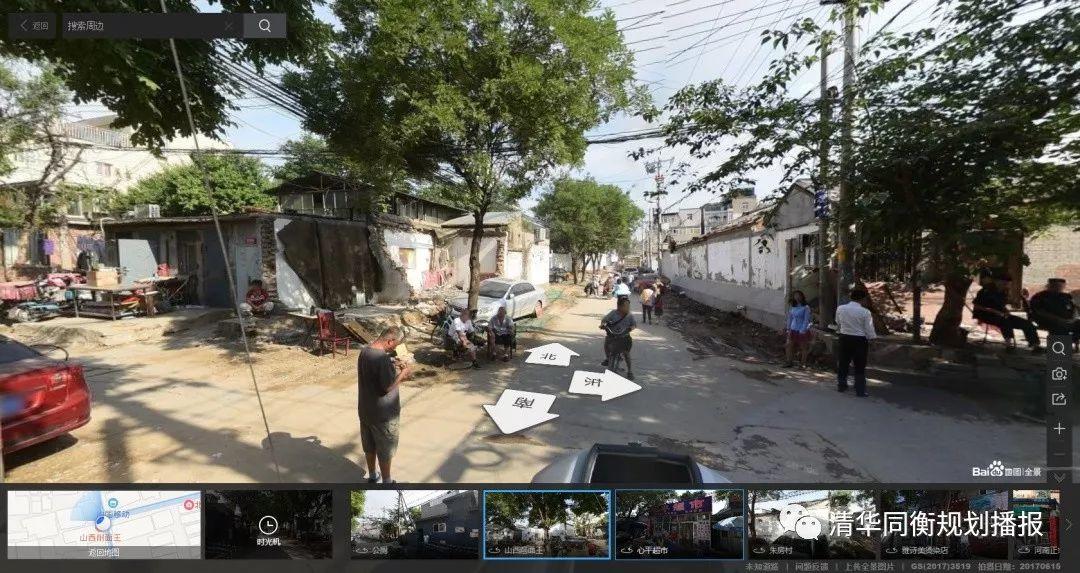

经过综合整治,朱房村面貌焕然一新,安全隐患问题得到了基本解决。整治后的朱房村清除了街道两侧的小商贩,拆除了大量的违建、商店牌匾,梳理了乱停车的问题。街道变得整洁、清晰可见。与此同时,还增设了电动自行车充电柜,推动了煤改气,修建了垃圾站、消防站,改善了公共厕所,很大程度上改善了村内的设施情况。

但是,村内也失去了往日的生机与烟火气,曾经各种人群、业态聚集的“生态系统”也被打破了。在村内居住了长达十年之久的河南老汉感叹到:钱挣不到了,生活也不方便了······

村内市政设施虽然有所改善,但需要人们自费改善的环境依然陈旧破败,需要依靠管理来提升的方面依然不见成效。为防止漏雨在屋顶加盖的塑料薄膜、混乱的群租房、随意乱倒的垃圾……这里没有户厕,人们只能去上公共厕所;这里没有村庄应有的院落,人们只能把衣物晾晒在路边;这里生活空间很狭小,杂物只能越堆越高;这里生活节俭,纸箱、水瓶都收集整理······

即便是这样,打工者也依然觉得在这里生活比在农村老家好多了。“房子虽然小,虽然破,但是一进屋是暖和的!”一位受访者说道。

生活在朱房村的居民多半来自外地农村,听口音有河南、山西、甘肃等地方,河南口音较多。从事的行业包括车辆维修、商店售货员、快递员、小商小贩等等,包罗万象。

在对居民访谈的过程中,我发现他们有两个共性,一是防备,二是缺少认同感。面对采访,他们很难对我们敞开心扉,总怀疑我们是来“赶走”他们的。尤其是一些违规摆摊的商贩,由于长期被城管赶来赶去,面对陌生人习惯摆出一副冷漠脸,摆摆手。如果你问他们是不是本地居民,恐怕没有一个会赞同,哪怕在这里居住十几年的居民,也始终把自己当做外人,这里发生的一切仿佛与他们无关。

通过对村内本地北京居民的调查,我们了解到他们对风貌整治多半是赞成的。因为人少了以后,道路通畅了,环境变整洁了,城市管理也更加有序了。他们中一些人认为这些外地打工者扰乱了北京的秩序,占用了他们的生存资源,适当的控制北京外来人口数量是合理的。

但是,据了解,村内真正居住的多是外地人,整治前的朱房村外地人更多,更拥挤。村庄原住民并不多,本地人多搬到北京的其他地区住进了楼房,他们的身份只是“房东”。棚改后的朱房村,人变少了,房租却没降,因为房东只是换了一批房客,总有新的外地人愿意为高房租买单。

对于这些外地人,我们采访了很多当地居民,他们的情况有很多相似性,正如下面两位采访者所说:

一号被采访者:

他来自河南营口,52岁,在朱房村十几年,年收入估计在2万上下,远低于北京最低收入标准,房租每月500元。

来北京的原因是投奔老乡,目前跟老伴在北京生活。在村内从事自行车维修,老伴干保洁,孩子在老家卖电动车。曾经以街边摆摊为生,售卖各种商品,后由于朱房村清理无证经营商贩,只能在朱房村内摆个小摊做自行车维修,至今仍时常被城管赶走。

关于未来,采访者说近年来由于大量打工者的离去,自行车维修生意也日益艰难,随着年龄增长,所能从事的行业越来越有限,只有保安的工作还有些机会,年后他打算去试试看,不行就考虑离开北京去南方城市讨生活。

谈及回家,他说他并不想回去,家里有地只能种玉米小麦,连燃气都没有通,近年来村里也不让烧煤了,取暖都成问题。如果北京待不下去,他宁愿去天津、保定这样的城市谋生,也不会考虑回家。对于孩子,他觉得孩子负担也很重,还要养自己的小孩,养老指望不上,只能靠自己。

一号采访者的摊位

访谈完,我们提议拍张合照,但是这位被采访者由于是违规摆摊,他甚至不愿意让我们拍一张跟自己摊位的合照。

二号被采访者:

他来自河南周口,57岁,在朱房村已住两年,“北漂”历史近二十年。与村里其他人相比,他看上去收入还行,目前房租每月1000-2000元。

80年代因为超生,从河南投奔在京的亲戚。过去二十年里,他曾经从事过车辆维修、商品销售等各行各业,一直跟老伴在北京打工,目前是快狗打车司机,一天工作12个小时。孩子由于不能在北京参加高考,目前送回老家读高中,老伴在五彩城沃尔玛超市打工。今年由于五彩城的沃尔玛关门,老伴面临失业的危机。

关于未来,随着年龄增长危机加重,打工机会越来越少,想要学门手艺做烟机维修,但要交三万多的学费,考虑到自己年纪已大,新行业也干不了多少年,不想再继续投入。未来如果实在没有工作,只好去应聘当保安。

对于老家,他很乐观,他说老家都是现代化农业,种地比以前轻松多了,实在不行回农村养老也挺好的。他的孩子从小在北京读到初中就被劝退回家上了高中,长期与孩子分离导致父子感情日渐疏离。

采访前我们一直在想,究竟是什么支撑这些人忍受这里脏乱的环境、高昂的房租、高强度的工作压力以及和家人的分离呢?通过访谈我们发现,答案其实是“暂住”。这些打工者认为自己早晚有一天会离开这个地方。但是他们真的只是暂住吗?根据我们的调研,住在这里的居民,少则两年,多则二十年,为数不少的人已经居住了五年甚至十年,这样的时间长度实际上并不是暂住。

而如果在城市找不到工作,他们又能去哪里呢?他们的回答是只能回老家。但当问到未来的打算时,却少有人认真地把回老家列入计划,他们始终寄希望于在城市找新的机会,“老家”只是一条始终存在却鲜有人走的“退路”。其实在城市工作和生活是一种主动的选择,而回老家是被动的选择。当初这些人从农村来到城市,就是想要在城市过上更好的生活,但如果城市呆不下去,如今的他们是否还能适应农村的生活?

在中国,每四个孩子中就有三个在农村地区长大,对于打工者来说,孩子是联系家乡和城市的纽带,因为心系孩子,所以多了一份对家乡的牵挂,也因为孩子的嗷嗷待哺,才多了一份在城中的干劲。

对于学龄前的儿童而言,这里的居民只求孩子能安全,能有饭填饱肚子,能有容身之处可以安睡,无所谓是否设施齐全。值得庆幸的是,朱房村还有很多的社会组织会定期去村里的托管班给孩子们上课。

在义务教育阶段的孩子本应该是最天真烂漫的时段。但是在朱房村的孩子们却懂事得让人心疼。

三号被采访者:

三号被采访者11岁了,老家在山东,父亲是水暖工,最近出差,妈妈找了一份洗盘子的工作。要晚上十点才回来。白天三号被采访者自己在家,晚上她就抱着货品去购物中心旁边摆摊。货品是从附近的小批发市场进的,“大白”要多进一点,因为卖得很好。但是三号被采访者没看过有大白的那部动画片。全家唯一一次进电影院,是因为《熊出没》上映,观影送礼物。家乐想着暑假去一次游乐场,去年哥哥带着她去游乐场她还记得很清楚,今年哥哥还没来北京。她并没告诉爸爸妈妈自己想去游乐场的事情,“他们很忙,没办法的。”

四号被采访者也住在朱房村,11岁的他开学以后就要升入五年级了。四号被采访者四岁跟着父母来到北京,姐姐在老家跟着祖辈读书生活。四号被采访者不怎么爱笑,总是一脸的严肃,四号被采访者爸爸说:“我们村里的男孩,和城里的孩子不一样。”四号被采访者说:“爸爸妈妈很忙,早上四五点就要起来,没有空带他出去。自己也很忙,要帮忙卖馒头、送馒头。”送馒头的自行车是去年买的,四号被采访者最初是借了伙伴的自行车,一个人摸索着学会了骑车。

中国现在是世界第二大经济体,财富的创造者付出了巨大的代价,而这代价之一就是义务教育阶段2000多万的留守儿童,稍微幸运一点的跟着父母来到城市,被称为流动儿童,一共1300多万(数据来源:中华人民共和国教育部《中国教育概况——2015年全国教育事业发展情况》),但他们也只能在这里读完初中,初中毕业,没有北京户籍,他们就会被送回老家或者面临辍学。但是这些打工者与子女长期分离只为了给孩子创造更好的生活环境,带来的结果真的会比陪伴孩子成长更好吗?我们今天因为不能忍受现状,而把希望寄托在一个假想上面,那我们可能既不会拥有现在,更不会拥有未来。

真正的留守儿童问题,可以说就是在受教育期间,因为是孩子一生当中最重要的成长阶段。但是父母把孩子给奶奶带,自己外出工作。让孩子的父母能够留在家,给孩子充分的陪伴,才能真正助力孩子的成才和祖国未来的发展。毕竟,少年强,则国强。

今年正月初十,观察小组又一次来到朱房村,我们发现这里的春节连街道上都没有几个人,略显冷清。因为大量外地人都回家过年了,大部分商店从腊月28到正月15停业,部分人家甚至连春联都不贴。朱房村在过年的时候一眼就能看出哪户是本地的,哪户是外地的。因为这些打工者在朱房村不管住了多少年,也很少会在这里度过春节。

一次风貌整治行动固然提升了朱房村的形象,便利了居民日常生活,消除了安全隐患。但另一方面,村庄里曾经丰富多彩的街道生活消失了,打工者的生存环境变难了。城中村的问题绝不仅是空间形象上的脏乱差,它反映的是快速城镇化过程引发的民生问题。它的改善应该是建立在安置好这里的每一位居民生活的基础上。而如何在改善城中村环境的同时,为打工者、创业者提供稳定的生活环境,帮助他们更好地融入城市,是城中村改造工作中需要重点思考的问题。

点击图片,阅读城市设计近期热门文章 ▼

城市设计,以专业的立场,前沿的视角,洞察社会文化的建筑现象;用及时的评论,深度的解析,搜罗来自各个领域的设计原料。致力于成为泛行业的城市文化与设计知识杂志。

原文始发于微信公众号(城市设计):北京城中村的街道正在改善,但可能不再热闹

规划问道

规划问道