年方六千:文物的故事 中信出版集团 2019

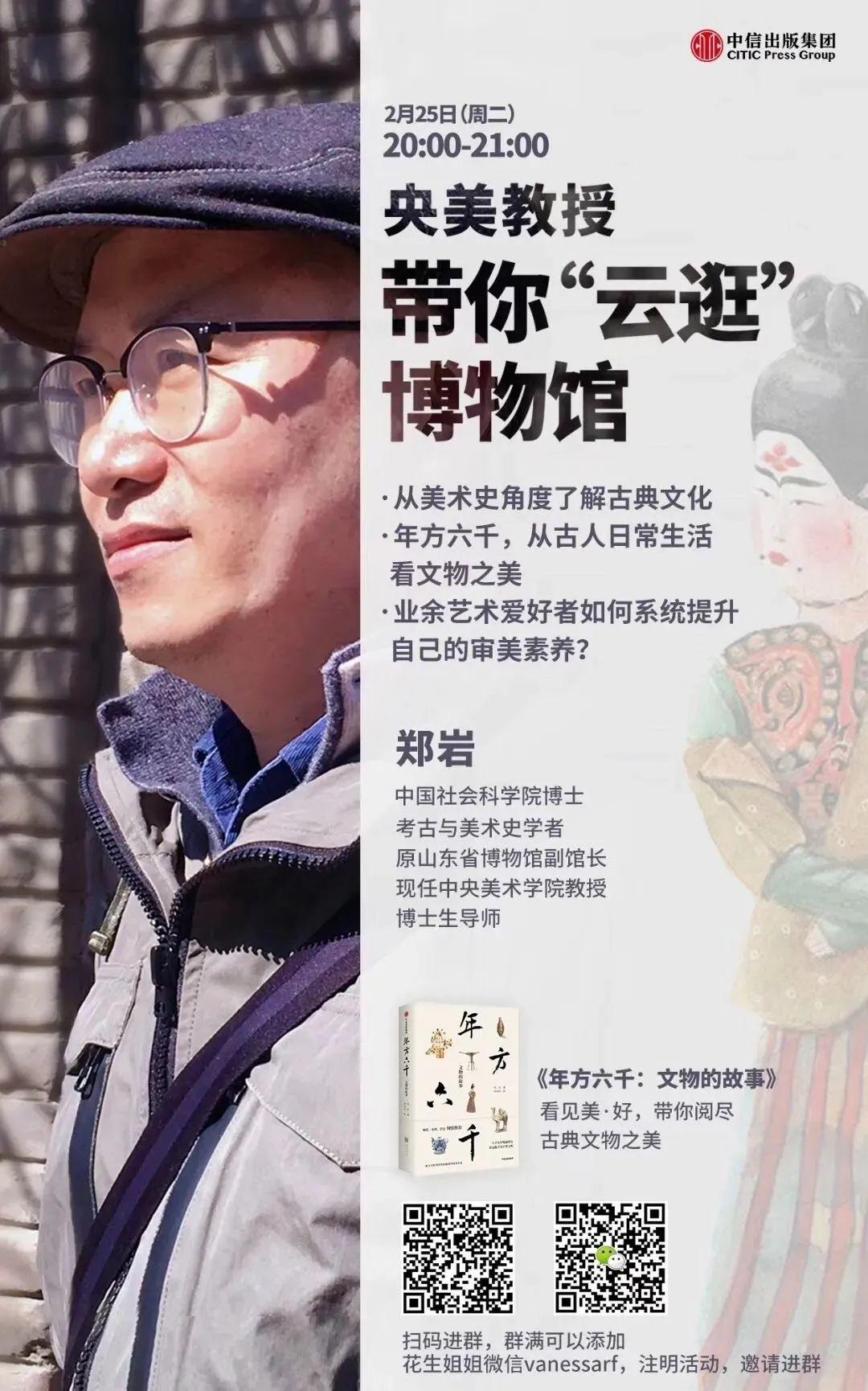

本书是中央美术学院美术史教授郑岩父女默契合作的极简中国美术史。

一页手绘水彩文物,一页镜头般优美的文字,描绘近一百件具有代表性的国宝级文物,直观、准确地表现国宝级文物的气韵之美与细部之美,勾勒出六千年来中国文明发展的迷人图景。

它并不是通常意义上的美术考古著作,重点不在对古物面面俱到的研究与欣赏,而是通过带有个人温度的文字,以使用者和创作者的视角,细腻还原一件器物背后的人和故事。历史是一出大戏,一件小小的道具也令人荡气回肠。

郑岩和女儿郑琹语合著的新书《年方六千:文物的故事》,让人拿起来就不想放下。

书的开本不大,纸张优良,印刷精美,手感轻盈,对读者来说十分友好。这本书甫一问世就广受关注,登上各大电商的热销榜,很快也被多家图书榜单推荐,又绝非胜在“形式主义”。读者随便翻到哪里都可以马上开始阅读,因为每一处都是图文对照,独立成篇,右边一页是女儿细腻的水彩手绘文物,左边一页是爸爸富有镜头感的文字,两种解读,一种情愫,值得找一个下午,寻一个角落,让神思在书页翻动之间飞向过往,也很适合出门前塞进背包,以充实旅途的时光。

郑岩、郑琹语父女 摄于中央美术学院

我注意到为了方便读者理解这本书的内容,《年方六千》的宣传语出现了“极简中国美术史”的表述。书中所选的近九十件文物,时间从新石器时代直至明朝,纵横六千年以上,出土地点从新疆沙漠到渤海沉船,范围覆盖整个中国,主要是考古发掘出土的各种类型器物,用考古学术语来说就是“遗物”,放在文博领域差不多相当于“可移动文物”。像人面鱼纹彩陶盆、司母戊鼎、四羊方尊、长信宫灯、铜奔马等等,更是大家早已在中学历史教科书上打过照面的国宝。读者翻动书页,就像流连于博物馆,的确可以由此形成有关中国古代工艺美成就的大略了解。但我细读下来发现,作者初衷绝非构建线性的美术发展史,也并不是强调陶瓷、玉石、青铜、金银的质地区分,恰恰相反,作者要与公众习惯的宏大历史叙事拉开距离,着眼于小处,见微而知著,激活一个个被尘埃湮灭的个体,代它们说出故事。这近九十件文物之间的联系时而紧密,时而松弛,有的关乎帝王将相、制度仪轨,有的不过是生活中的小情小调,本身很难放在同一个平台上进行讨论,用它们拼合起来的历史图景远不完整,但却趋向立体和缤纷。作者在精心描绘不同文物独特的容颜,我想这是尝试打开历史的另一种方式。

“历史是一出大戏,一件小小的道具也令人荡气回肠”,这是作者对于所选取文物的基本定位,考古发掘品具有明确的地层证据和组合关系,保留了传世品往往已经丢失的背景信息,因此不是孤立的存在,而是能在时间与空间构成的整体性框架下展开分析,由此确实可以看到它们在一幕幕历史剧中摆放在哪里,又如何推动剧情的发展。很多年来,我们在实物研究中倡导“透物见人”,这当然是一种较高的境界,但在努力“见人”的追求下,似乎经常直接、轻易地穿透了物,于是那些冷冰冰的物很多时候真得被视作无生命的标本,或是用来填充已有知识的框架,或是成为某种研究范式新的注脚,我们往往忘了将目光在这些小物件上多停留一会。

实际上,《年方六千》并不是将文物视为常规意义上的“道具”,随手拿来解释政治、信仰、观念等其他历史问题,而是充分意识到它们的出现本身也是历史问题。本书所作的努力,一方面响应了当下潮流,如美术史界呼吁回到作品本体,还有历史学界提出的重视文本物质性,另一方面,这样的自觉无疑也和郑岩具有考古学与美术史双重学术背景有关。我经常听他提及对两个学科关系的思考,在他看来,考古学习惯做大数据处理,强调证据的完整性、系统性,善于找出普遍性、规律性的东西,而美术史是将研究对象看做“作品”,对独特性极为敏感。郑岩认为考古学和美术史的研究方法既彼此制衡,又相互补充,能将这两个方面结合起来,是最为理想的。

郑岩与耿朔 摄于安徽歙县棠樾牌坊群

一个我能观察的研究动向是郑岩近年尝试在技术层面探讨艺术作品,已经发表的成果,包括揭示南朝墓葬竹林七贤砖画之间的“传移模写”,探讨西安唐代韩休墓乐舞图绘制过程,分析清代六舟和尚《百岁图》上十多条题跋书写顺序, 探究龙缸与乌盆在文学性文本中的变异,以及即将付梓的深入剖析山东长清灵岩寺中的碎片——“铁袈裟”的专著。郑岩对技术问题的关心,并不局限在技术史的框架内,而是始终与观念、意义联系在一起展开讨论。正如最近他在给一位早先毕业的学生出版的博士论文序言中所说:

“我们探索的一个方向,是对于材料、工具、制作工艺的研究,即试图从作品内部物质性、技术性的元素入手,来观察图像生成的过程,探讨形式、风格与制作之间的关系,进而谨慎地推进到图像意义的解释,建立‘形而下’与‘形而上’之间内在的、有机的联系。”

在《年方六千》中,读者便能体会到这样的尝试。面对首批禁止出国(境)展览的64件文物之一的“鹳鱼石斧图彩陶缸”,作者让自己化身为当年的画师,圆柱形的陶缸这个侧面就是一块平展的画布,他手中只有黑色和白色两种颜料,却快速使用了后世定名为“没骨”、“双钩”的画法,描画出部族祖先的英雄事迹。陶缸刚刚烧成,预先占卜好的时辰也到了,它成为神圣的葬具,白鹳、鱼和带柄石斧的图像各有象征。读者恐怕惊讶于作者的想象力,但这不是乱开脑洞,而是经过技术分析后的推断,也许你不同意他的结论,但我常常想,如果有两个在真实性方面伯仲相当的答案,为什么不可以选择有趣的那一个呢?

作者有时在传递学界的一些共识,有时则呈现自己的研究心得。例如选取了两件山东青州龙兴寺遗址出土的北朝后期佛教造像——石雕胁侍菩萨像和彩绘石雕菩萨像,是书中少有的给人“重复”感觉的地方。究其原因,不仅因为青州造像工艺精湛,我想凡到过青州博物馆的人,无不被这些来自时光深处芸芸众像的永恒微笑所打动,更因为郑岩对它们做过专门的研究。与在近代西方舶来的“雕塑”概念下看待这批造像不同,郑岩注意到窖藏发现时的原始状态,“成百上千的佛教石造像残块,百分之九十以上是北朝晚期遗物,少量属于唐代和宋代。这些造像可能在中古时期大规模的灭佛运动中受到破坏,但其碎片却被小心翼翼地保存,到宋代才按照特定的宗教仪式掩埋。”打碎的是物质性的佛像,冲击的是凝聚其间的宗教力量,但信徒们精心修复、费心保存、小心瘗埋,相信碎片依然是圣物,幻想未来某个新时代到来后,它们可以重新聚合,焕发生命。文字举重若轻,凝练了严肃的研究成果,有心的读者大概会像我一样感到“破碎与聚合”丰富了我们对佛像内在生命力的认识,揭示了中国文化内部对于艺术品的独特理解。

书中出现的“黑陶高柄杯”,相信许多读者在国家博物馆和山东省内的博物馆,隔着玻璃见过它或它的兄弟们,留下的印象估计多是“薄如蛋壳”、“世界陶艺史上的巅峰之作”。郑岩花费了大段笔墨描绘这件杯子的造型、纹饰、尺寸、重量、质感,不停地使用“险象环生”、“粉身碎骨”、“荡气回肠”等让人呼吸紧张的字眼,甚至导演出4000多年前一场祭祀神明的庄严仪式,主祭人之间通过这件小小的道具完成看不见的交流。郑岩为何会如此“入戏”。如同在《儒林外史》中详细记录泰伯祠祭祀大典的吴敬梓一样,他也像是身处历史现场的观察者。

我翻到《写在前面的话》,发现郑岩自己给出了回答,原来早年在山东省博物馆工作期间,这件文物曾远赴台湾展出,展览结束后他将蛋壳杯小心翼翼地一层层包好,护送到基隆港,待文物从海陆运抵青岛港,他带车前去迎接,回到馆里第一时间开箱检验,“看到那件宝贝安然无恙地沉睡在盒子里,我的心才放下来,那些日子,我的感觉,大概就像一位母亲将未满月的婴儿交给了别人代管。”只有近距离甚至零距离的接触文物,只有摩挲呵护过它们,方才产生今人也能见古月的体验。这让我想起自己的一段经历,十几年前我第一次发掘汉墓时,挖到一面保存完好的铜镜,出土时镜子背面朝上,在完成记录和拍照后,我小心翼翼从泥水中把它取出,然后下意识地翻过来看看还能不能照人,当在镜子里看到自己面孔轮廓的一刻,我觉得往昔和现在发生了联系,铜镜虽然冰冷,但手掌传递了温度。

黑陶高柄杯 山东省文物考古研究院所藏

像这样不能为考古报告和研究论文所容纳的感受,在《年方六千》的文字里处处可见。读者还可以体会到语言节奏的变化:“鼎腹内壁‘司母戊’三字铭,有学者又释作‘后母戊’。这是商王祖庚或祖甲铸造的礼器,‘母戊’是其母亲在死后被祭祀时的‘庙号’”,这是犹如青铜重器一样浑熟冷静的解说词;“鸟儿收起双翼,在流转的云气间悠然自得地漫步。一枚漆盘,容纳了地,容纳了天”,却就此把湖北荆州出土的西汉漆盘点“活”;三国吴地生产的“青釉蛙形水注”,是那只迷路青蛙的化身,在读诗未眠的晚上,从窗外池塘闯入书房,读书少年的身边不一定有添香的红袖,但江上之清风,山间之明月,取之无尽,用之不竭,大自然的小精灵给寂寞长夜带来了一丝生气。

如同作者所言“诗比历史真实,艺术离人心更近。” 理智与浪漫本就不该二元对立。平正与活泼可以起伏交替,而我也想说,历史是静止的过往,求真当然是学者们的本质追求,历史也是流动的盛宴,我们加工“食材”的手艺多种多样,做出来的菜肴也无需是一个味道。

在我的印象中,郑岩非常注重训练学生的眼睛,他很清楚长期的学术训练使人具备敏锐发现问题的能力,但也很容易越过感性的层面,陷入过分理性甚至刁钻古怪的讨论中,很难安静地坐下来体验当年观者的情感反应,往往也与艺术家拉开了心灵的距离。在教学中,郑岩要求学生们放下“成见”,摆脱套路,多走进历史现场,珍惜第一眼的感受,要先对研究对象进行直观感性的把握,展开视觉分析,进而再做学术意义上的探讨,只有基于自己的观察,才能提出别人未曾注意的问题,见山还要是山啊。他在美院开设了一门“中国古代器物研究”课,就是带着研究生们展开对于器物的多维度观察和分析。

这一点通过琹语的画笔也有充分体现,在很多人出门只用手机拍照的今天,她用水彩、彩色铅笔和普通的水彩纸这些简单的工具作画。在新书分享会上,琹语举了个例子,她说原来对着照片看的时候,以为陕西出土的鹰形黑陶尊尺寸较小,后来专程去了趟国家博物馆,看到实物才意识到体形颇大,更重要的是在一笔一笔的绘画过程中,她感受到工匠用泥土捏塑出陶鹰肌肉感的努力,所以这不是要追求客观记录,而是强调自己的体悟,绘图的过程就成了研究的过程,成了再次发现的过程。也许只有画画这样古典的方式,才能进行细致入微的耐心观察,才能看见美好吧。

如所周知,文物热、考古热和博物馆热最近几年日益升温。我曾在一个访谈活动中戏言,目前情况是公众多层次的知识需求和业内人士所提供的文化产品严重不足之间的矛盾。我和许多朋友都在行动,在我看来,通俗写作绝不是学术语言的翻译那么简单,在获取资讯如此便捷的时代,学者和公众的关系也不只是我讲你听,我们在传播知识的同时也会获取反馈,因为大家具有不同的知识结构和思维方式,在互动交流中彼此都会受益,探索知识与新技术碰撞后的创新方式,逼迫我们不断拓展思考的边界,因此知识普及和专业研究之间可以互相促进。郑岩在书中的表述,很多时候都留有余地,我想就是邀请读者们一起来讨论。

在新书分享会上,郑岩饱满激情地领读自己的文字,琹语安静地讲述画画的过程,父女之间的调侃与默契,正如巫鸿教授在推荐语里说的“一写一绘,交叉于这些器物上的目光也透露出父女间的眷眷之意”。历史原来那么年轻,未完待续,还将生长,所以琹语会在书的最后加上“画在后面的画”,希望我们这些读者也能画一件自己心仪的文物,让故事传递下去。

杭侃在给《年方六千》撰写的书评中,打趣道“生活中,我与郑岩最大的差别,在于我喝酒,他不喝酒。写酒器,他估计没有我写得绘声绘色,意乱情迷。文物是有温度的,出自内心的才能够打动人心。” 而我舍不得这本书里被郑岩“抛弃”的那些城址、古道、关隘和沉船,我期待他在未来岁月里突破“资深宅男”(他的自评)的局限,多多步出书斋,游历山川,写出更多不仅关乎时间,也能驰骋天地的美妙文字。

2019.10.21

发表于《人民日报》2020年2月18日,图片均由作者提供。

耿朔,中央美术学院人文学院讲师,美国奥尔布赖特考古研究所(耶路撒冷)访问学者、中国考古学会三国至隋唐考古专业委员会委员,主要从事汉唐考古和中国早期美术史的教学与研究工作。在《文物》《故宫博物院院刊》《边疆考古研究》《南方文物》《北方民族考古》《美术观察》《美术研究》等刊物上发表论文多篇。

相关链接:

美术遗产

美术丨考古丨建筑丨文物保护

中央美术学院人文学院文化遗产系

原文始发于微信公众号(美术遗产):美苑英华丨年方六千,未完待续

规划问道

规划问道