提要

以一个经典的规划问题——城市更新理论的构成及演化作为切入点,探讨一个具有普适性的学术问题——通过理论溯源来解析范式转移,着重讨论理论的等级和出现范式转移的条件。研究认为:范式转移是革命,是价值观的改变,代表了作为其依据的源理论的改变。范式转移不轻易发生,所以不应该轻易使用“范式转移”的命题。通过溯源城市更新理论的演变,可以帮助理解范式转移出现的前提。

关键词

城市规划;规划理论;范式转移;城市更新;价值观体系

(全文刊登于《城市规划学刊》2020年第1期)

1 为什么当前要提出理论溯源?

众所周知,任何学科,如果没有建立学科自己的理论基础,就不能被接受为一门完整的、成熟的学科。按照牛津词典的定义,理论(theory)是“对事实、状态或事件的一种合理的解释,是一种系统的或科学的解释。”理论代表着“对一套规则的正式陈述,而这些规则提供了研究某个课题的基础,或提供了一组概念用来解释事实或事件,或者更一般地说,提供了一组观点或解释”(参见Oxford English Dictionary 网站)。简言之,理论是“一套规则的正式陈述”,能够为所研究的现象提供“系统的或科学的解释”,从而成为该学科的学理基础。有一些研究采用收集数据—构筑模型——获得结论的途径,希望基于数据分析,能够得到可加推广的结论。但是如果结论仅仅建立在数据及模型的基础上而没有理论支撑,那么得到的结论就不具有外部有效性(external validity),难以推广,也无法对所研究的问题提供具有普适意义的、合乎理性而且系统性的解释及规则。一个具有普适性的理论必须:能够以合理的方式解释了论据;提出了新的规范;并且以新的学理基础开辟了新的学术领域(基于J. E. Innes,D. E.Booher, 2010 的框架)。这样的完整理论有丰富的内涵,包括提出该理论的背景文脉(context)、假设命题、数据来源、模型构筑、分析与实证、应用范围及可能的局限性等。特别要指出的是,所有理论均基于一定的价值取向,因此理论的核心是其体现的、或隐含的价值观。

本文重提理论溯源的重要性,出于三个主要原因。

第一,几十年来科学技术的快速发展及人类社会面临问题的扩展,使各种经典的学科范式面临挑战。一门学科是否已经到达具有革命性的转折点,因此出现了范式转移(paradigm shift),进入全新的领域而需要全新的工作方法?成为很多学科争论的热点。

“范式”(paradigm) 的概念最早由库恩(Thomas Samuel Kuhn)提出,范式一词来自希腊文,原意是指语言学的词源、词根,后来引伸为规范、模式、范例等。库恩在解释“范式”时说“按既定的用法,范式就是一个公认的模型或模式……但是借用这个词所能表示的‘模型’和‘模式’的意义,并不完全是通常用来定义‘范式’的意思。”他说的范式是一套世界观及规范,往往体现了、支撑着某个常规科学共同体的共同信念。而与这些常规科学的共同信念相反,“科学革命是……在其中一套较陈旧的规范全部或局部被一套新的不相容的规范所代替。”科学革命就是一种新范式取代另一种范式的革命,即所谓的“范式转移”(库恩,2017,第九章,科学革命的本质与必然性)。在科学范畴里,范式转移指基本理论根本假设的改变,出现范式转移,就意味着发生科学革命,而科学革命是科学的一种颠覆式的发展,是世界观的改变(同上,第十章,革命是世界观的改变)。“经历了范式转换后,认识论和方法论都会有重大的改变,甚至连看世界的方式方法以及所看到的世界都会是不同的”(孙施文,2019)。库恩认为这种变革是困难的,它不但是科学家个体世界观的根本改变,而且是科学共同体的价值观的根本转变,范式转移就意味着学科确立了新的价值取向及一整套新的规范。由于理论的核心是价值观,因此评价范式转移是否出现,其根本标准应该在于是否出现了体现了新价值观的新理论。常见一门学科表面上有层出不穷的理论,但若非涉及价值观的根本“源理论”发生改变,就不一定是范式转移。因此,迫切需要理论溯源,回顾现有理论体系,检验其等级及构成,分清是否在源理论层面发生了价值观的变化,从而检验是否发生了范式转移。

第二,在所有知识最基本的哲学认识论问题上,经典两元关系的世界面临新的三元关系的挑战。曾任微软执行副总裁的陆奇指出,世界的基本构成从两极(主体,客体)可能变成三极(主体,客体,人工智能体)。我的理解是,新的三极关系是:①主体——人类、人类的意识及主观认识,人类具有的改变客体的能力;②客体——独立于人类及其主观意识、但是不具有人类意识的独立客体;③人工智能体——最初由人类创造、此后具有相当的人类意识、并具有改变其他客体的能力、最终可独立于人类的新型客体。关于人工智能体的特点及性质,目前仍然无法完全确定,但是主体、客体、人工智能体三者的关系已经打破了传统唯物主义哲学的主观——客观、唯物——唯心的两元关系,出现第三元即“主观建造的客观”。人类如何认识未来这种“客观”世界,应对新的、包括不真正完全“客观”的人造智能体的世界?于此相关,传统的生——死两界,可能变成三界:生(人类及人脑智慧有期限的生物性生存状态);死(人类及人脑智慧的生物性死亡状态);以及没有人类肉体的生物性期限、却具有人类智慧长存的人工智能体。迄今为止的哲学理论没有提供回答这些变化的答案,在新的哲学理论出现之前,涉及认识论领域中的各种“范式转移”就缺乏可靠的理论依据,包括现象学。出现问题的原因是,作为认识世界的基本工具的哲学,缺乏对新技术影响人类社会(包括未来城市形态及其管理方式)的敏感性。因此迫切需要通过理论溯源,寻求新的哲学及伦理学的基本理论,才可能出现范式转移。

第三,随着技术发展,人类的学习方式发生变化。长时间、专业性、渐进式的学习方式受到短时间、专题性、普及性学习方式的冲击。当前,以大师讲座、专家论坛、专题汇总、权威报告等方式来传播知识十分普遍,这样的方式虽然有助于知识的快速普及,但是也导致知识的碎片化,使知识的深度和广度不足,也使知识的创造者及学习者容易受急功近利的诱惑。克服知识碎片化的有力武器是学习基本理论,因为真正的理论经过了严密的构筑过程,经历了时间和实践的双重检验,故只有进行理论溯源,才能够在知识的深度和广度两方面防止粗浅急躁。没有理论基础,就难以解析范式转移。

结论是,必须在理论溯源的基础上理解范式问题。

2 理论的等级结构及范式转移对理论的要求

溯源理论,要从解析理论的系统结构开始。理论具有等级结构,可以分成源理论——支理论——分理论(或纲理论——目理论——科理论)三个层次。源理论是人类知识及各学科的基本理论,特点是宏观全面,具有超越时间空间的普适指导性意义,表现出明确的价值取向。源理论符合“以合理的方式解释了论据、提出了新的规范、以新的学理基础开辟了新的学术领域”的完整的理论标准。源理论必须经过一定时期的历史及实践检验才能够获得公认。支理论较多出现于一个特定时期、针对一个特定课题,虽然深入分析了当时当地的问题,但缺乏在不同时间、空间中推广的普适性。新的支理论可能解释了论据,提出了某些新的规范,但是没有能够以新的学理基础、开辟新的学术领域,在价值观上较多继承原有价值观,缺乏革命性的改变。分理论往往集中研究课题中的某个具体项目,剖析问题发生的原因并且提出解决问题的方法,例如通过所涉问题的数据分析,建立模型,推断该具体问题的因果关系。分理论出现在原有范式不变、因而价值观不变的情况下,对研究一个具体问题有意义,但是无法把一个案例的结论推广到其他案例。

一个公认的范式转移是怎么形成的?历史案例证明,在新现象频繁出现时,旧理论旧模式变得解释失能,于是引起质疑。新范式以一套理论、一个新世界观的面貌出现,提供了新的解释、预测及模式。新范式的出现往往经历长期的探索,有过多次证伪及试错,曾经不被认同甚至受到打压,最终才被接受,于是出现范式转移,其实质是一场学术革命。众所周知经典的案例如相对论的出现。新范式能够得到公认并且得以应用,最根本的原因是它提供了一套新理论,而且新理论经受了实践及时间的检验,得到普遍的实证。这样的新理论是新的源理论,最后引导了整个学科的范式转移,如相对论引导了高能物理、天体物理等学科的颠覆性变化。当然,这样的学术革命不会经常出现,也即,范式转移不可能经常发生。

相反,在现实中常见的是,当外部世界出现新情况时,研究者出于对新情况的敏感,急于认为发生了范式转移。但事实可能只是事件的支理论或分理论发生了变化而不是源理论的根本改变,即:出现某种程度的范式变化却不是范式转移。产生误判的原因在于,基于新情况而提出的新理论往往急于满足一个特定时期的特定需求,缺乏历史证明,也缺乏对事物发展全过程的分析把握,把一个阶段中的变化(由此出现范式变化)当成全过程发生了改变(涉及源理论的根本变化,出现科学革命即范式转移),尤其是缺乏价值观的根本改变。因此,源理论是否发生改变是区分范式变化或范式转移的关键。

在城市更新的历史中有大量案例,可以借用以分析范式转移出现的前提条件。

3 一个经典的城市规划问题——城市更新

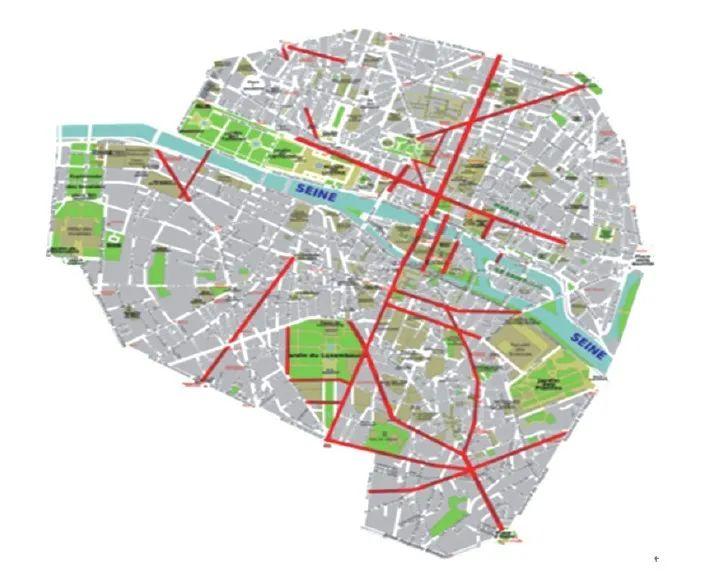

现代意义上成规模的城市改造始于1852—1870 年拿破仑三世时期的巴黎改建,由奥斯曼(EugèneHaussmann) 主持。关于奥斯曼的巴黎改造已经有相当多的研究成果,这里简要回顾其动因、主要措施及改造原则。

图1 巴黎改造中的主要道路建设

3.1 巴黎改造的动因及主要措施

法国大革命结束时,法国也进入了工业革命时期,资本主义工商业得到发展,出现新型的工业模式(工厂制)及商业模式(如具有跨国性质的法兰西银行)。到1840年代末的拿破仑第三时期,法国成为仅次于英国的工业大国。拿破仑第三政府积极地从上而下推动巴黎改造,乃是出于经济、政治、军事多方面的需要。在经济上,是为了满足从作坊生产进入工厂制生产所需要的新型运输、商业活动及城市空间。由于联通全法的铁路网已经建成,巴黎成为欧洲的中心,在城市市内交通上也需要新的路网与之配套。在国际舞台上,当时普鲁士正卷入与奥地利的战争,德国尚未统一,法国成为欧洲大陆第一大国,没有其他国家能够与之抗衡(戴维斯,2007)。拿破仑第三迫切希望通过巴黎改造,表现出法兰西帝国伟大首都的繁华市容,表现其雄心及成就。在国内,有鉴于大革命时期市内贫民起义的教训,统治者希望通过市中心贫民窟改造,把居住在其中的下层阶级动迁出去,同时也可以改善贵族和上层阶级的生活环境。城市改造的动机还出于军事目的:拓宽街道、建造笔直的市内大道,以便于帝国炮队的行动,同时消灭革命者进行街垒战斗的小街小巷。所有这些原因使巴黎改造由统治者推动、得到统治者的全力支持,完全是自上而下的政府行动。

巴黎改造的主要内容包括:拆除棚户区及小马路;迁出城内棚户区的下层阶级;拓宽道路、建立轴线大路——“景观大道”;在重要地点建造纪念性建筑,如剧院、博物馆、美术馆、政府建筑;建立城市绿化系统,主要是滨水绿道及市内林荫道;分散单一市中心,建立分区中心,以疏散市中心人口;完善地下管道,主要是排水及上水道;建设城市基础设施,包括公共交通(出租马车)、煤气路灯、道路铺装(沈玉麟,2016)。这些内容完全体现了、也满足了拿破仑第三改造巴黎的目的。

3.2 巴黎改造的基本原则

奥斯曼的巴黎改造体现出三个原则。第一,改造城市形态,使之适合现代经济活动所需的效率需求;第二,拆除现有旧建筑,为新的开发建设提供“干净”的场地,即所谓“创造性的破坏”;第三,建造豪华住宅,为上升的资产阶级提供适合口味的新居住区。正如范因斯坦指出的:虽然100 年后“现代”的定义已经改变,“豪华”的品味也有变化,但在今天的城市改造中,这些基本理念仍然不变:“改建旧城是因为必须创造一个新城来回应新经济状况的需要”(N.Fainstein, S.Fainstein,2012)。

4 城市更新的理论溯源

自奥斯曼主持的巴黎改造一百多年来,传统物质性的城市重建已经演变为内涵更加全面深入的城市更新,学术界也已经发展出众多理论,这些理论主要围绕着城市更新问题的三个维度:城市改造发生的动力机制(institutional and motivation);城市空间更新的设计形式(formand design);以及城市空间的使用及感知(space use and perception)。可以归结出以下五方面的理论,本文主要讨论城市更新动力机制方面的理论,因为其他理论已经有较多介绍。

4.1 城市改造的起因及城市空间生产机制理论:经济学、政治经济学及社会学理论

城市规划对城市空间生产机制的研究主要基于经济学、政治经济学及社会学,分别从经济,政治、社会角度,自分析城市改造具体项目的起因开始,推论到普适的空间生产机制(space production)及城市空间与经济社会的关系问题。古典经济学认为城市土地、空间的市场需求是城市改造的主要动力。政治经济学是以生产关系及社会结构的经济影响为研究对象的经济学,从政治经济学角度研究的城市更新,分析更新项目的政治动因,更新中所涉利益相关方的组成及相互关系,更新政策及其对不同利益相关者的经济影响等方面。社会学研究的城市经济社会结构的变化及其对城市空间的影响,是城市更新理论的另一个重要领域。

新古典经济学,特别是土地经济学,认为市场需求的变化是城市土地空间变化的根本原因,也是城市更新的根本动力。如同范因斯坦在分析巴黎改造时所说,“改建旧城是因为必须创造一个新城来回应新经济状况的需要”(N. Fainstein, S. Fainstein,2012)。直到当代,绝大部分城市更新项目仍然可以从经济学中找到解释:对新经济活动空间的市场需求,导致了对原有城市空间的改造。因此经济学对城市更新的解释具有相对的普适意义。

20 世纪兴起的新政治经济学理论以马克思主义为基础。马克思在《资本论》中提出的剩余资本、由此产生资本流动,以及资本控制了社会经济发展等观点,是后来新马克思主义的理论根源。马克思认为资本主义追求资本的无限积累而不惜破坏社会结构及生产力。列宁进一步发挥了这个论点,提出:“帝国主义是发展到垄断组织和金融资本的统治已经确立、资本输出具有突出意义、国际托拉斯开始瓜分世界、一些最大的资本主义国家已把世界全部领土瓜分完毕这一阶段的资本主义。”因此资本输出是资本主义在帝国主义阶段对外扩张的重要手段。虽然资本输出在资本主义进入垄断阶段以前就已存在,但只有到了垄断阶段,它才具有了决定性的意义。少数富有的资本主义国家,控制了大量的过剩资本并寻找投资机会。同时,资本主义发展把许多落后国家卷入了资本主义的世界市场,它们成为资本主义国家资本投资赢利的目标(列宁,2014)。

在相当程度上,资本的全球性流动推动了全球化,而全球化和当代世界很多地方的城市更新有密切关系。地理学家大卫·哈维(David Harvey)在1982年出版的《资本的限度》(The limits to capital)及1985 年的《资本的城市化》(The urbanization of capital) 中建立了他的马克思主义地理学理论,即他所谓的“历史-地理唯物主义”(Historical – geographical materialism)。其中《资本的限度》就是对法兰西第二帝国时期巴黎城市改造的研究。哈维认为,资本主义的发展是一个全球性的地理问题,在全球化中,发达国家通过资本输出将自身的危机与社会矛盾转嫁到国际上,城市空间就是国际资本投资的对象。由统治者和国际资本自上而下推行的城市改造,实质是资本追求利润的一种手段,因为具有商品价值的城市空间和流动的资本之间可以互相兑换,通过城市改造,跨国资本在资本和空间的转换中获得利润。哈维对传统的城市规划持批评的态度,认为那往往体现了统治者的意志而不是大众的愿望。在《后现代性的条件》(The condition of postmodernity)(哈维,2013)一书中,他认为后现代主义城市应该反对现代主义的理性规划,因为后现代主义追求个性化的城市空间,而不是传统规划按照决策者的美学趣味建造空间。哈维及其他新马克思主义城市学者如马库斯(Peter Marcus) 等代表了当代城市更新理论中西方左派的观点,开创了政治经济学的新领域。他们在以美国常春藤名校为中心的城市研究学术圈中具有很大影响。但这些知识精英们缺乏与普通民众、尤其是底层工人农民的沟通,他们的理论和美国城市更新的实际情况也颇为脱节,客观上成为一种象牙塔中的自娱自乐,局限了新马克思主义对社会变革的影响。

如果说把城市空间和资本主义的演化联系起来是政治经济学对城市研究的贡献的话,那么把城市空间和城市社会经济活动联系起来是社会学对城市研究、包括城市更新的重要贡献。马克斯-韦伯(Max Weber) 是该领域开创者。韦伯在1921 年出版的著作《经济与社会》中讨论了现代资本主义和市民社会的兴起问题。他认为现代国家的起因应该源于乡村封建制及城市市民自治共同体两方面的因素。前者涉及经济基础的演变,后者影响了现代政体的形成。《经济与社会》第二卷第十六章专门讨论“城市”,包括城市的经济功能及城市的政治——行政慨念,还讨论了城市自治、资本主义以及家产官僚制度(韦伯,2010 年)。韦伯的这本书被选为20 世纪最重要的社会学著作。我认为,韦伯对城市更新研究具有指导性的意义,他说明了经济活动、政治体制、和城市空间三者的关系:现代资本主义生产提供了现代城市的经济基础,而现代国家则是现代城市的体制保障。同时,现代经济和现代制度两者都依托于现代城市——现代城市是现代社会经济活动运作、管治的空间载体。反过来,城市空间的建设及管理必须能够为体制和经济服务,如果旧有的城市空间不能满足新体制和新经济活动的需要,就必须进行城市改造。这正是城市更新最基本的逻辑:从权力和资本来看,是否满足新体制和新经济的需求,是决定是否需要城市更新、并且衡量城市更新是否成功的根本标准。

亨利·列斐伏尔(Henri Lefebvre)被认为是城市社会学理论的奠基人,他以马克思主义观点把空间与社会联系起来,在1974年出版的《空间的生产》中他创新性地提出“社会空间”的慨念,认为空间是社会关系的产物,城市空间反映了城市中的社会存在:“社会空间由社会生产,同时也生产社会。”空间并非只是物质性的存在而是一个社会过程,是社会关系的容器。他提出空间“三元组合”的慨念:存在着物质空间(传统的具象空间),精神空间(在物质空间基础上构想的抽象空间),以及社会空间(上述两种空间加上社会意义上空间的统合),三类空间互相交织。列斐伏尔认为对空间的认识应该在二元(是——非)辩证观点以外加一个“他者”(other) 才得以完全,从而构成“两者都有,而且也有”(both, and also)的三维辩证法,以包容在是、非两者之外的其他因素(H.Lefebvre, 1991)。涉及到城市更新研究,我们可以得到的结论是:城市空间除了经济政治属性之外还具有社会属性。一个城市的空间结构是这个城市社会结构的投射反映。当城市社会出现转型、社会关系发生改变时,城市空间也应有相应的改变,于是需要城市更新,这是城市更新的社会性推动力。反之,城市空间的改造更新也反映了城市社会结构的改变。

以上的简要回顾讨论了城市空间的经济维度(基于经济学)、政治维度(基于政治经济学)及社会维度(基于社会学)。城市更新理论和这三方面的基本理论都有关。具有当代美国规划界左派观点的诺曼·范因斯坦及苏珊·范因斯坦夫妇(N. Fainstein,S. Fainstein)总结了城市更新的动力机制理论,认为占当代主流地位的理论有三个,它们各自有如下特点。

4.1.1 多元理论(pluralist theory)

每个城市里都有包括政府在内的多元集团的存在。多元理论假设政府是独立于经济集团、社会组织之外的一种自治体。经济、社会的等级层次结构垂直地存在于任何一个社会中,而政治派别则横向地切割了社会体系(每个政治派别可能包括了来自于不同经济集团、不同社会组织的成员)。经济集团因为强大故具有控制性,但是民主政体对之制约、使之平衡。政策是各利益集团组成的政治同盟协商的结果,同时,通过选举上位的领导者对政策的形成及运作具有强大的影响力。多元理论的长处是发现了不同社会角色在政策形成过程中的作用,也能够解释为何在同一国家体系内的不同城市,会有不同的政策表现(因为地方政府组成及领导人不同)。其缺点在于没有能够解释为何市场经济及社会结构会一再循环不止的产生相似结果,而这些结果仅仅有利于占统治地位的社会集团。

4.1.2 政体理论(regime theory)

关于政体理论已经有不少介绍,简言之,它认为社会由三方面力量构成:政府(具有行政力)、企业(具有经济力)、社会(具有社会影响力);除了正式的政府决策体系,在地方层面还存在着“政体”(regime) 即非行政性的不同力量的结盟,而政策则是构成政体的各方力量博弈的结果。政体理论的出现是希望克服多元理论带来的不确定性,它强调城市领导精英们进入权力中心的特定途径,这些途径根植于社会结构中利益集团的整合中。政体理论指出:市场社会里每个地方性的政体都受到等级结构及资本变化的影响;可供选用的政策总是受限于社会结构,而社会结构则是经济力量的投射。政体理论的长处在于把社会力加以分类,正是这些社会力影响着政治;政体理论也覆盖了政府提出的有限的政策组合。但是政体理论对城市政府的分析存在不足,它可以在地方机构(institution) 层面,如纽约、芝加哥这样的城市机构层面解释不同的决策过程及政策要素。但是它未能解释在国家层面以及国际层面上各种力量的影响,也没有能够解释在不同时间、地点里公共政策如何干预城市发展。

4.1.3 结构理论(structural theory)

结构理论把地方层面的城市更新政策的目标及特点,放在国际政治经济学中去解释,从而弥补了政体理论的不足。结构理论强调:源于资本主义及国家社会主义的普遍的经济力量,由于资本主义市场的全球竞争,导致了对不断经济增长的需求。由此产生的冲突及危机则引发了各地的城市问题。而国家层面及全球范围的社会阶级力量的平衡,会影响地方层面城市问题的范围及规模。结构主义认为讨论城市更新政策,应该直接联系到战后资本主义的演化。冷战结束后转向经济竞争,以及新自由主义意识形态取得的全盘控制,是美国和欧洲的城市更新政策越来越相似的两个关键原因。

范因斯坦夫妇认为,研究地方层面的城市更新政策时,多元理论及政体理论对因素的分析更加深入。但是在讨论全球层面及未来倾向时,结构理论更加有用。他们建议把三个理论模型结合起来,可以达到兼顾了特殊性(地方城市层面)和普遍性(全球趋势层面) 的平衡(N. Fainstein, S. Fainstein, 2012)。这个建议对城市更新动力机制的分析有指导作用。

4.2 城市体系及城市空间自身演变的理论:地理学(城市地理及经济地理)及城市学(城市规划) 理论

20 世纪中期开始,发达国家从传统的工业经济时代转入后工业时代,出现了以电子技术引领的、以现代服务业为主体的新经济,对延续数百年的全球城市体系,以及城市内部的空间结构产生巨大冲击。地理学者和城市学者从经济学、政治经济学、城市地理学等角度对此进行了大量研究。突出的成果有城市体系的中心——边缘理论(J. Friedmann)、“流”的城市理论(M. Castells)、全球城市理论(S. Sassen,P. Taylor)等。这些理论解析全球经济的转型,分析国际城市体系及主要大城市内部空间结构的巨变,也涵盖了城市更新的社会经济原因及其产生的空间后果。这样的全球性城市体系及城市空间的巨变,正是一切城市更新项目的大背景,决定了当代城市更新的模式和途径。

在研究城市的结构和功能方面,经济学中的土地经济理论、地理学中的区位理论等奠定了基础,它们解释了城市结构及功能分布形成的基本原因,提出了在不同城市经济发展阶段、以及现代科技对城市空间结构的影响,也剖析了现代交通技术、交通方式(高速公路、航空)和现代通信技术对城市体系及城市内部功能结构的巨大影响。这些变化往往是兴衰交替的。例如,在北美出现了城市向郊区的蔓延(urban sprawl) 及中心城的衰退;南部阳光带城市的兴起及东部中西部传统工业城市的衰退;航空及高铁节点城市的兴起及传统内河水运城市的衰退等。这些全球性、全国性的变化构成了地方层面城市更新的大背景。

全球性生态环境及气候的变化对城市的影响日益显现。一些新兴学科,如源于经济学的环境经济学,源于生态学的城市生态学等对此进行了研究,呼吁各国政府、城市决策者采取行动。通过城市更新在地方城市层面对气候变化作出应对,是城市更新的一个新的重要方向。

虽然社会的分层集聚是人类社会的常态,最早始于人类建立定居点,但是当代的社会分化(stratification) 及其空间影响仍然引起各方面关注。源于社会学、政治经济学的社会生态学等对此进行研究,提倡混合收入社区(mixed income community),防止过度的社会分化,是城市更新的另一个重要内容。

4.3 城市空间形式及空间内部关系的理论:城市设计及建筑设计理论

归根结底,城市更新是城市空间的推陈出新,必须表现出物质上的更新。什么是“新空间”?为了提供更加符合经济社会发展需要、符合居民生活方式变化,既体现民族文化及地域特色,又有时代精神的新型城市空间,对空间形态、设计创新的研究历来是建筑师和城市设计师关注的中心。大量城市设计及建筑设计理论从空间分析着手,深入研究了不同使用者对空间的感知及行为特点,当代的研究更探讨了空间与人类心理生理的双向互动。由于进入空间设计阶段往往是在城市更新项目已经得到批准、获得资金的条件下进行的,所以空间设计的研究较少关注城市更新的政治经济意义,而集中于其物质形态方面。重要的研究成果很多,下面是比较有影响的(无疑挂一漏万,仅仅为了说明观点)。

1967 年,培根(EdmundBacon) 在《城市设计》(Design of cities) 中指出:传统的城市设计乃是出于人类追求视觉秩序的期望,文艺复兴发现了通过有秩的数学模式可以表达空间的秩序,而在设计良好的城市环境中,人类的活动轨迹可以理解动态的秩序感知,因此物质环境的形态有重要作用。培根论述了城市设计的原则及在城市建设中城市设计师的责任。这本书是城市设计的经典著作,但是在今天看来,其价值倾向是以美学为基础的古典空间秩序观,故很少涉及经济社会问题。

用形态学和类型学(morphology and typology) 对现状进行空间形态分析,然后提取出设计模式,是城市设计的一个大领域。广为人知的如林奇(Kevin Lynch) 的《城市印象》(The image of the city); 罗西(Aldo Rossi) 的《城市的建筑》(The architecture of the city)。形态学关注的是一组空间要素组合形成的空间片段的结构,如某个地段中山、水、建筑、道路的组合关系;类型学分析的是某个建筑类型在不同空间环境里的特点,如住宅中高层、多层、低层与基地的不同关系。空间句法(space syntax) 是近二十多年来突起的形态学分支,聚焦于空间的社会意义。B. 希里(Bill Hillier) 于1990 年出版的《空间的社会逻辑》(The social logic of space)是经典著作。

在研究空间的心理感知及现象学(phenomenology) 方面,拉蒲普(Amos Rapoport) 关于行为-认知的理论有很大影响。他的《住房形态及文化》(House form andculture,1969)《建成环境的意义》(The meaning of the built environment,1982)等都是该领域的重要著作。

近30年来一个值得关注的城市设计运动是新城市主义。在《新城市主义宣言》(Charter of the New Urbanism)中,倡导者在理论上推崇回归传统城市形态;在实践中推出海滨新城(Seaside Newtown)等项目(Congress of NewUrbanism, 1996)。虽然新城市主义诞生于美国,针对的是美国的城市蔓延及面貌雷同的郊区社区,但是其提出的以人为本的设计原则及基于TOD 的交通组织模式受到普遍认同。

1960 年代以来,社会各界对人类生态环境日益关注。麦克哈格(Ian McHarg) 在《与自然共设计》(Design with nature,1969) 中提出的有机生态设计理念得到越来越多的支持。此外,为特定居民组群服务的城市空间,如为老人,儿童,残疾人等特殊需要服务的城市设计也渐渐得到关注。

总之,城市设计及建筑设计理论对人类活动与城市空间形式进行了研究并提出了很多建议,成为城市更新理论研究中最活跃的部分之一。

4.4 新技术的应用:应用IT 技术分析人流及物流的空间分布

现代城市已经具有五个维度:物质性的三度空间,时间作为第四维度,以互联网为依托的虚拟空间(virtual space)作为第五维度。进入21 世纪以来,受益于通讯技术的飞速发展,在城市规划及更新中应用IT 技术变得可行而且有效。利用大数据技术对居民活动的记录及分析(如基于手机令信、交通出行等数据的视图);应用人工智能,通过Deeplearning 算法语言(如DBN 所用wake-sleep 算法) 等开发的信息识别技术(文字、人脸、声音识别),在居民的空间使用分析中得到应用。其他大智移云新技术在城市规划、设计的应用也日益进步。一方面,这些高新技术对未来的城市设计及城市更新会产生重大挑战及影响,应该加强关注;另一方面,人类社会在心理上、伦理上、实践中都尚未对此做好准备。如何保护人类与生俱有的私密性要求,在公共和个体、便利和私密、管理和自主中找到平衡,仍然有漫长的道路,理论建设应首当其冲。

4.5 空间规划设计和其他学科的结合

现代学科都是跨界的产物,城市规划和生命科学结合发展出的健康城市,和智能技术结合发展出的智慧城市等,都是方兴未艾的新兴学科,也都同样面临着理论建设的重任。

5 当代城市规划的理论源及分支

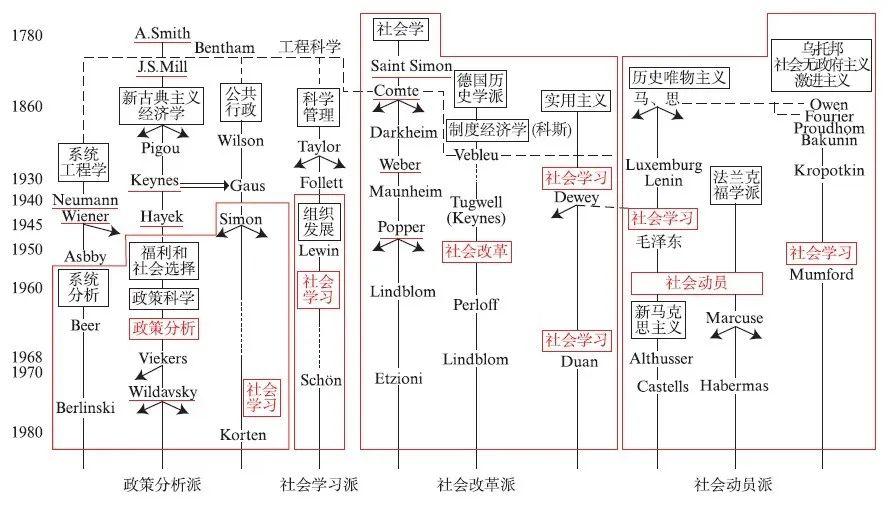

以上我们简要回溯了与城市更新有关的各方面理论,这些理论之间有什么联系?理论的等级结构如何组成?本文借用J.弗里德曼(J. Friedmann) 提出的当代城市规划的四个思想流派,对以上理论做一梳理,以讨论它们之间的理论等级及归属关系。

图2 城市规划理论的演变及学派构成

1987 年弗里德曼的《公共领域中的规划》(Planning in the public domain)一经出版,马上获得国际规划界的热评。他在书中对迄今为止的全部规划理论作了归类评价。他认为全部规划理论可以分为四个流派。①政策分析(policy analysis) ——源于数据分析技术以及新古典主义经济学,如系统工程,政策分析,理性经济决策。该学派注重数据、数学模型,提升了规划工作的理性,但由于缺乏对技术带来社会影响的关注,被认为具有某种保守的价值观;②社会学习(social learning) ——源于科学管理,引入管理学,加强了决策的科学性,不足之处是注重物质世界,倾向于理性的经济决策为依据的价值观,对社会问题关心不够;③社会改革(social reform) ——源于社会学、制度经济学、实用主义、渐进主义改革。是弗里德曼推崇的学派,认为规划的作用是以公共政策对城市发展进行干预,推行渐进式的社会改革;④社会动员(social mobilization) ——源于历史唯物主义、激进主义、社会主义。从马克思、恩格斯、列宁、毛泽东,发展到新马克思主义。现代代表人物有孟福特,马库斯,哈贝马斯,卡斯特尔,哈维等,反对资本主义,主张激进的社会改革。

这些流派的主要理论构筑了规划的源理论。由于弗里德曼本人属于左翼知识分子阵营,他的分类也反映了他的左翼自由派理念。

按照弗里德曼的分析框架,我们也许可以认为当代IT 技术及大数据应用,人工智能及算法语言的应用及其他大智移云新技术在城市规划设计的应用,和当年在规划中引入数学模型、系统工程及分析方法相似,属于政策分析学派。地理学、城市学、城市规划学对城市的功能和结构的研究,以及城市设计建筑设计对城市空间形式及空间内部关系的研究属于社会学习学派。多元理论、政权理论、结构理论属于社会改革流派。新马克思主义政治经济学对城市空间的生产及空间与资本关系的研究、空间与社会的研究属于社会动员流派理论。

所有各种城市规划流派的源理论均来自于哲学(特别是其中的认识论),经济学(新古典经济学,制度经济学,新马克思主义经济学),政治经济学(古典政治经济学,新马克思主义政治经济学),社会学等基础人文学科。我们所说“范式转移出现在源理论发生改变时”,可能有两种情况:①源理论所属的流派发生改换,如从属于社会学习学派改换到属于社会改革流派;②同一流派中所依据的源理论发生改换。例如同在社会动员流派中,从依据激进社会学习理论的孟福特转换到新马克思主义理论的哈维。衡量源理论是否改变的根本标准是价值观是否发生改变。在城市更新中,如果价值观有改变,则城市更新项目的动因、推动者、利益相关方(stakeholder)的成员结构、采用的政策等方面都会出现变化,从而反映了所依据的源理论的改变,即出现了范式转移。

6 讨论

范式转移是革命,是价值观的改变。出现范式转移意味着新模式的诞生以及旧模式的消亡。范式转移的出现需要经过时间的沉淀,需要有土壤,有时候似乎表现为突变,其实仍然经历着从量变到质变的过程。在城市更新范畴,目前世界上大部分更新项目中,奥斯曼巴黎改造时的三个基本原则从根本意义上依然没有改变,与这些原则相关的源理论也没有根本改变——项目的动因、利益相关方的组成、采用的政策都没有表现出革命性的变化,基本价值观仍然不变。

也许在城市更新中可以真正称为范式转移的,是纽约的高线公园改造项目。纽约的铁路高线建造于1934年,废弃多年后政府计划拆除。1999 年两位非规划师的当地居民发起了“高线之友”非盈利组织,倡导将高线铁路改建为公众休憩空间。通过众筹,他们获得50%的建造经费及90% 的运行经费,总数高达5 亿多元人民币。2006 年4 月开始改建,2009 年6 月首期开放,立刻获得一致好评。高线公园在多方面表现出城市更新范式转移的特点。第一,城市更新的社会功能从传统的自上而下地落实政府的决策,转为自下而上地应对居民的需求;第二,高线公园成为“适应性再利用”(adaptive reuse) 的样板,创造性地利用原有的客观环境条件,而不是拆光推平。例如,设计师不仅不拆除铁轨及枕木,而且在铁轨夹缝中种花植草,甚至引入泉水,成为小溪。让一条废弃的铁路变成一个空中绿廊,不仅给旧环境以重生,而且以此带动了整个地区的再生;第三,更新项目的主题,是把高线公园及其所在地区看做纽约城市发展史的缩影,高线公园融合串联了周围地带,使之成为城市发展史的展廊,一路走来,可以看到纽约城市面貌历史演化的过程,体现了城市更新的社会文化功能;第四,高线公园代表了一个革命性的设计理念:高线公园不想成为又一个中央公园,它认为公园不是逃离城市的避难所,而是展示城市生活方方面面的平台,包括好的坏的,公园就是城市本身的一部分。为此,公园反对种植奇花异草,所有的植物都来自于当地本土原生,甚至保留了本土的昆虫。第五,体现了城市规划的制度创新。纽约规划部门积极配合,为此修订了区划法规,通过开发权转移获得周围土地所有主的支持,减小了开发的阻力,实现了社区、政府、业主三方共赢。高线公园是公私合作PPP 的成功实例——社区是运行管理的主体,民间资本是投资的主体,政府以修改法规、提供部分启动资金作为支持,减少了城市更新的社会、经济和文化代价。它也代表了公众参与的成功——通过“高线之友”这个非盈利公益组织,公开征集会员,然后由“高线之友”出面开展筹款、组织国际规划竞赛、动员居民自己动手进行建设,建成后的公园也在“高线之友”管理之下。因此,高线公园在多方面体现了其依据的源理论的改变:在项目动力上,体现出政体理论中社区主导的观点,也反映了对城市空间社会功能的理解;在设计中,体现出“design with nature”的理念;在运作中,采用了公众参与、公私协作的PPP模式。结论是,高线公园的价值取向出现了根本转变,其所依据的城市更新理论出现了创新——把城市更新从仅仅是政府的事,变成了居民大众的事,从而完全改变了奥斯曼巴黎改造时由上而下的价值体系,所以这个项目体现了源理论的创新,成为城市更新的范式转移。

必须指出,范式转移中理论和实践的创新是互动的,并不是先有了完整的理论,然后按此实践。在高线公园项目中,实际上是先有实践,然后总结为理论。但是,上述的公众参与、居民自治、设计尊重自然等等实践,都早已有相关的理论出现。项目的领导者们早年曾经受过那些理论的熏导——高线公园的两位主要组织者都毕业于常春藤名校,受到社会改革等理论的影响,在他们后来的行动中流露出了那些理论对他们实践的影响。可见理论和实践的互动是一个复杂曲折的过程,并非用一对一的对照可以解释。

当然,高线公园并非十全十美。批评者认为它引发了“绅士化”,导致周围房价房租上涨。特别是,高线公园的经验缺乏可复制性。它成功的主要依靠两个富有人脉的高端精英,但是获得精英分子积极投入却并非一般城市更新项目的常态,也不能认为是具有普适意义的公众参与经验。可见,即使真正出现了范式转移,新的范式也不一定具有普适性。变革的途径历来曲折,范式变化已属不易,惶论范式转移——范式继续才是常态。

社会变迁出现在所有领域,但变化不一定就是范式转移。真正的范式转移要依托理论创新,并且需要时间及实践的检验。在各种理论层出不穷的今天,需要对理论的等级加以梳理,分析是否在源理论及其价值观上发生了重要变化,否则不能轻易套用“范式转移”的命题。

(本文根据作者在第16届“中国城市规划学科发展论坛”上的演讲整理)

作者简介

张庭伟,伊利诺斯大学(芝加哥) 城市规划系荣休教授

本文为《城市规划学刊》原创文章

本文为《城市规划学刊》原创文章 欢迎在朋友圈转发,转载请联系upforum@vip.126.com

识别二维码 订阅本刊2017-2019年电子阅读版

URBAN PLANNING FORUM Since 1957

创新性、前瞻性、学术性

中文核心期刊、中国科技核心期刊、中国人文社会科学核心期刊、中文社会科学引文索引来源期刊(CSSCI)、中国期刊全文数据库(CJFD)全文收录期刊,中国学术期刊综合评价数据库(CAJCED)统计源期刊,中国科学引文数据来源期刊,RCCSE中国核心学术期刊

官方网站:http://www.upforum.org

投稿链接:http://cxgh.cbpt.cnki.net

Email: upforum@vip.126.com

电话:021-65983507

传真:021-65975019

微信号:upforum

原文始发于微信公众号(城市规划学刊):【文章精选】张庭伟| 从城市更新理论看理论溯源及范式转移| 2020年第1期

规划问道

规划问道