北宋庆历年间(1041—1048),四川人民发明了一种新的井盐生产技术——卓筒井,这是人类最早发明的小口钻井技术。在四川大英县,至今活态地保存着具有北宋卓筒井风貌的盐井及其生产体系。四川卓筒井的千年传承中,历经官府禁弛、战乱破坏、发展创新,其间的低谷首在宋元战争摧残之后这段时期。四川人口从南宋嘉定十六年(1223)的 259 万户锐减到元至元二十七年(1290)的 12 万户,致使随后四川境内省并、取缔的县达七、八十之数[1] ① 。大英县在唐宋时属长江县辖区,也因人口太少于至元十九年(1282)并入蓬溪县,直至 1997 年 12 月才拆分为蓬溪、大英两县。因此卓筒井在不间断发展的七百多年里,都归属蓬溪县行政辖区。近年在蓬溪新发现了元代金仙寺大殿墨书题记,本文拟从中推测当时民间盐业运作情况,指明金仙寺大殿与大英卓筒井之间的史实关联,并进而探讨这些历史信息之于卓筒井遗产活化的启示。

① (明)宋濂《元史》卷十二《世祖纪》:“以四川民仅十二万户,所设官府二百五十余,令四川行省议减之。”仅以大英、蓬溪所属的潼川府为例,就裁并了8 个县。“并涪城及录事司入郪县,通泉入射洪,东关入盐亭,铜山入中江”,“并遂宁、青石二县入小溪,长江入蓬溪”,“并魏城入本(绵)州”,参见《元史》卷六十《地理志》。

2008 年 7 月,遂宁市文物普查队在第三次全国文物普查中,发现了建于元泰定四年(1327)的蓬溪金仙寺大殿(图 1—图3) ② 。在大殿的梁枋等构件下皮留存有 20条元代墨书题记(图 4—图 5),这些题记蕴藏了地方社会的丰富信息,对此已有学者进行了研究[2-3] 。本文在此基础上对其中一些记录继续深入解读,试图勾勒出七百年前四川盐业经济的状况。

图1 金仙寺大殿与周边环境(图片来源:张宇摄影)

图2 金仙寺大殿西立面外观(图片来源:同图 1)

图3 金仙寺大殿自前檐明间阑额处看内部梁架(图片来源:蔡宇琨摄影)

图4 金仙寺大殿前檐东侧上下平槫,上平槫底部有墨书(图片来源:同图 1)

图5 金仙寺大殿西侧三椽栿题记“喜舍中统宝钞壹拾定”(图片来源:同图 1)

首先结合题记信息与清道光《蓬溪县志》、光绪《蓬溪县续志》 ③ ,列出大殿营建的关键时间点。大殿建成于泰定四年闰九月初七日(1327 年 10 月 22 日) ④ 。殿内造转轮藏的时间相传是天历二年(1329),历时四载 ⑤ 。至正四年(1344)冬十一月立《金仙寺飞轮宝藏碑》,碑记现已不存 ⑥ 。接下来,题记中的地点关键信息可在已有研究基础上进一步归纳,并由近及远列出(图 6):

图6 金仙寺周边区位地形图(图片来源:刘儒博绘制)

② 蓬溪金仙寺大殿元代题记及明代碑记均记为“藏殿”,以殿内原有转轮藏而得名。2019 年 10 月国家文物局公布“蓬溪金仙寺大殿”为第八批全国重点文物保护单位,本文依照此官方名称。

③ 详见清道光二十四年(1844)刊本《蓬溪县志》卷五《寺观》、卷六《古迹》部分,清光绪二十五年(1899)刊本《蓬溪县续志》卷一《疆域》部分。

④ 有关大殿营建的年月日论证,详见参考文献 [3] 赵元祥、蔡宇琨《四川蓬溪县金仙寺藏殿元代题记及相关问题》。

⑤ 清道光《蓬溪县志》卷六《古迹》载:“金仙寺在城北十二里,有飞轮八角亭,高三寻,周八十围。为层二,上层列诸佛像,下为莲台,内设香龛,其外有台有柱,可环倚二十余人,令健者推之,机发则左旋右磨,乡人甚以为奇。相传元天历二年僧德性所捐制,历四载始就者也。”

⑥ 该碑的碑题、纪年及部分题名,著录于清光绪《蓬溪县续志》。另外大殿内现存明天顺八年《重盖灵山金仙寺藏殿记》记载:“有乡曰蓬溪,有寺曰金仙,奉敕剏修于元时至正年间”。

(1)当方,指代的应为本地,即蓬溪县城北约 12 里的金仙村和金仙寺 ①,处于插旗山西麓,马桑溪的二级支流东岸。

(2)关于周边寺观。玉皇宫为道观,也在当方,即金仙村附近。普光禅院在县北 30 里,金仙寺之北 18 里,今为普光小学。觉性院在县北 15 里,金仙寺之西,今赤城湖水库西岸 ② 。

(3)蓬溪县城在金仙寺南约 12 里。

(4)愈仙井、齐仙井、赤车井(载于元代《金仙寺飞轮宝藏碑》)均为县域内的盐井(详见后文分析)。

(5)故通泉县,即题记所称“泉邑”,县治位于今射洪县沱牌镇(另一说为洋溪镇),地处蓬溪县以西 70 里,元至元二十年(1283)并入射洪县。

(6)江西吉安,为元代来川移民的重要来源地(详见后文分析)。

在以上时间和空间坐标基础上,重点勾画盐业相关的人员活动。题记中最直接的记载是愈仙井官袁绍保、陈妙果,齐仙井博士 ③ 何嗣宗(见附录题记索引第 15 条);《蓬溪县续志》载飞轮宝藏碑文中又有“掌煎本县赤车井办课官陈德基”和“掌煎本县齐仙井办课官陈汝贤”。可见县域内有三处盐井的职事官吏参与到金仙寺大殿及飞轮藏的捐资中。陈汝贤此人在题记(索引第 4 条)和方志碑文中均有出现,1327 年的题记中他排在陈氏四兄弟之幼(陈汝霖、陈汝泽、陈汝坚、陈汝贤),尚未有家眷,四兄弟均为乡官李坤厚夫妇的下属,到了 1344 年的碑记中,陈汝贤担任了齐仙井办课官。

以上文献提到的愈仙井、齐仙井、赤车井,当属于元朝四川盐茶运司所辖的遂宁场。遂宁场未列入《元典章》 ④ 所录的元代前期四川 10 处盐场名单,但出现在撰于明初的《元史》所载的四川12处盐场当中 ⑤ ,这意味着它多半是元代中后期发展起来。明洪武二十年(1387)新设四川盐课提举司下辖 15 个盐课司 ⑥ ,大抵可与元代 12 处盐场对应。其中广福盐课司管辖射洪、蓬溪、遂宁等地盐井 ⑦ ,可认为由元代的遂宁场演变而来。以下有两点史实值得注意:

(1)广福盐课司的治所在遂宁县治西一百里 ⑧ ,应在今天大英县蓬莱镇附近,而清代曾在蓬莱镇设盐大使署 ⑨ ,考虑到历代沿袭,不妨推断大英蓬莱镇(现为大英县城所在地)就是明代广福盐课司、甚至元代遂宁场的治所。

① 清道光《蓬溪县志》卷五《寺观》载:“蓬溪县城北十二里,有古寺名金仙者,故大伽南也。”另见前注卷六《古迹》引文。

② 按清道光《蓬溪县志》卷五《寺观》记载,普光寺在“县北三十里,唐时建,明正统年重修”。清光绪《蓬溪县续志》卷一《疆域》载:“在金仙寺之北十八里,有铁印,……相传制于唐人建寺时”。按《蓬溪县志》卷五《寺观》记载,觉性寺在“县北十五里”。几座寺院的古今位置对照辨析详见参考文献[3]赵元祥、蔡宇琨《四川蓬溪县金仙寺藏殿元代题记及相关问题》。

③ 附录题记索引第 15 条原文为“齊仙井愽士”,按《辞海》(上海辞书出版社 1979 年版)第 873 页中有关“愽”字的注释是:“愽”字是“博”字的异体字。“愽士”是对具有精通某种技艺的匠人的尊称,此处的“齊仙井愽士”应为在齐仙井掌握钻井采盐技术并传授徒弟的匠人。

④ 《元典章》卷九《吏部三》。

⑤ 《元史》卷九十一《百官七》作“遂实场”,疑为遂宁场之误。

⑥ 《明太祖实录》卷一百八十《洪武二十年二月壬辰》。

⑦ 明正德《四川志》卷二十五《经略 · 盐课》引《戴佥宪书六事略》:“凡井在潼川、盐亭者俱并入华池场,在南部、 南充、西充、阆中者俱并入福兴场,在射洪、蓬溪、遂宁者俱并入广福场”。

⑧ 明正德《四川志》卷十八《潼川府 · 公署》。

⑨ 清康熙《蓬溪县志 · 公署》。

(2)广福盐课司辖广福等三处盐井 ⑩ ,这里的“井”是盐区基本生产组织,也是指官方的盐务中心,管辖规模浩大,例如《蓬溪县志》载“明时蓬邑盐井共计 3700 余眼”可为旁证,甚至灶户“远者相去本井(盐课司衙门)千五六百里” ⑪ [4-5] 。金仙寺文献提到的元代井官,其中有愈仙井官 2 人,齐仙井博士 1 人和办课官 1 人,赤车井办课官 1人,以上三井从性质看同样是盐务中心。四川境内的盐场从元代后期 12 处演化为明初 15 处,可以说数量变化较为稳定,由此推测从遂宁场到广福盐课司,下辖的井数前后变化也不至于太大,可能就在三个上下浮动。甚至大胆的假设是,明代广福盐课司所辖广福等三井,其前身正是愈仙、齐仙、赤车 ① 三井。即便实情不完全如此,也不影响另一论断,即元代遂宁场所辖的盐井中有相当一部分参与了金仙寺大殿的建造捐资。

⑩ 《明太祖实录》卷一百八十《洪武二十年二月壬辰》:“(四川)辖盐井五十一处……福兴等六井盐课司,广福等三井盐课司,华池等三井盐课司”。

⑪ 明正德《四川志》卷二十五《经略 · 盐课》引《戴佥宪书六事略》:“窃维四川各盐课司,其始衙门计井而设,管辖随井而变,以后其地纵横交错,难以悉举。远者相去本井千六百里,官攒灶户至有足迹不到之处,面目不识之人,统辖不便,干办不前。”

① 赤车井在《元和郡县志》中有记载:“赤车盐井在(通泉)县西北十二里”,通泉县于 1283 年并入射洪县,而清《蓬溪县续志》 记载金仙寺元代碑记为“本县赤车井”,两者表述有矛盾。不过按正德《四川志》卷二十五《经略 · 盐课》:“凡井……在射洪、蓬溪、遂宁者俱并入广福场”,可见赤车井与蓬溪盐井同属广福场(遂宁场),在此管辖关系下“本县”表述似可说得通。

金仙寺题记中另有一条可间接推测官营盐井以外的私营信息。金仙寺题记大多记载了祈愿者的身份、名号及其愿望,并写明施舍财物多少,基本格式如“某某人等捨财若干惟愿云云”之类。题记中捐资最多者为一位江西吉安人,捐出 5 锭宝钞,另一位同乡也捐出 1 锭(索引第 6 条),与蓬溪本地信众相比出手阔绰。当时在人口稠密的江西吉安有闯荡蜀地的风气,有人“捐妻子,弃坟墓”,孤身入蜀闯荡,有人在蜀地“买田筑室”,多年不返乡,以致出现了留在故乡的儿子成人后入蜀寻父的风潮[3] 。吸引这些江西移民前赴后继的原因是什么?又是什么让他们白手起家短时间致富呢?事实上,蓬溪县境多山而少水田,产粮不丰,难以务农生财。合理推测是,元代大量江西移民来川并非务农为生,而是经商,相当一部分移民可能在经营私井,也就是卓筒井。

卓筒井自诞生以来,作为省力省工的私井,试图打破官井的垄断地位,因此屡遭官府封禁[6] 。在元代的四川,朝廷将盐井收归官营,禁止私开盐井,然而这一政策的执行力度是存疑的,1320—1330 年代史料记载的两件事可以说明元代中后期四川各地基层控制的薄弱:1328 年地震后邛州两处废弃的盐井“盐水涌溢”,引发州民开掘私井;到了 1336 年,荣县一带私开盐井的外来流户竟达数千户,“自相部署”,有“魁”率众抗衡官府,“劫囚徒,杀巡卒” [7-8] 。迫于形势,朝廷在 1332—1336 年期间曾一度开禁,令“四川盐运司于盐井仍旧造盐,余井听民煮造,收其课十之三” ② 。映衬着这一历史背景,可推测同时期蓬溪私开私井也很普遍,金仙寺题记中的江西吉安人捐资阔绰,可能就是这期间经营卓筒井致富的。

② 《元史》卷三十九《顺帝纪一》。

综上所述,可以推测勾勒一个以往未阐明的历史空间框架(图 7)。四川在遭受蒙宋战争大破坏后,保留下的盐井纳入到四川盐茶运司管辖。蓬溪金仙寺周边的愈仙井、齐仙井等归属于元代四川 12 处盐场之一的遂宁场(明代演变为广福盐课司)。另一方面,卓筒井技术在元代延续不绝,江西等省外来移民也参与了遂宁场范围内私营卓筒井的开发。金仙寺大殿的建造受惠于当时盐井官营、私营等收入的可观捐资,并以墨书题记的形式记录在建筑木构件上。

图7 蓬溪县旧有县域内盐井的历史空间框架(图片来源:闫金强、刘儒博绘制)

2 从金仙寺题记看乡村建设自组织

在大英县卓筒井遗产的后续保护工作中,需要考虑如何实现多方参与,民间如何与政府合作。可以带着这一问题意识,重审金仙寺题记,以出现在题记中的人员为中心进行考察(参见图 8 及附录)。

图8 蓬溪金仙寺大殿题记位置索引图(粱架投影图,题记内容详见附录)(图片来源:赵元祥、刘儒博绘制)

主持金仙寺大殿营建活动的僧人法名得性 ③ ,和他一起发起建造大殿的其他成员有 6 人:师父亦即寺院主持(称“堂头”)自昌、师叔自隆,师姪思聦,还有三位童子。他们的名字题在进殿参拜者最先看到的当心间位置(索引第 2 条)。此外与金仙寺关系密切的周边两家寺院的僧人团体共 9人也一同出力,其名字也题在靠近前檐的梁栿上(索引第 5 条)。

然而,得性的俗家亲属 ④ 才是建造工程的核心团体。从题记可以看出,得性俗姓令狐,为家中次子,家族的直系亲属成员有母亲刘氏秀,和亲兄弟三家 7 口(大哥令狐彬夫妇,其子令狐继中夫妇;三弟令狐琻;过继的四弟杨嗣良夫妇)。他们未捐钱财,但“自始及终,周成修造”,参与了大殿工程建设的管理,并在最大的构件东侧三椽栿上留下题记(索引第 3 条)。此外题记上(索引第 9、17 条)的家族其他成员还有:外嫁的家族女性一家 3 口(堂母令狐氏福,其子王□兴夫妇),和居住县里的异姓叔父一家 4 口(二叔杨□华夫妇,其二子赵杨□、杨嗣贤)。这两家分别捐了3 锭和 1 锭。可以说,得性的家族全体成员都参与了佛殿建造 ① 。

③ 清道光《蓬溪县志》记载金仙寺内“飞轮八角亭……相传元天历二年僧德性所捐制”,“德性”与“得性”推测应为同一人,本文以元代题记原文为准,即“得性”。

④ 元代僧人虽然形式上已经出家,但与自己俗家亲属依然保持着密切的联系,而从金仙寺附近的宝梵寺等明代佛殿题记来看,并未记载寺僧的俗家亲属信息,可知元明两代僧人与俗家亲属关系之不同。

① 得性所在令狐家族的详情可参照参考文献[3]赵元祥、蔡宇琨《四川蓬溪县金仙寺藏殿元代题记及相关问题》一文插图 5“得性家族关系图”。

接下来位置排得靠前檐的是捐资阔绰的 2 名江西吉安人,共捐了 6 锭,其中一位捐了 5 锭,是所有人当中出资最多的(索引第 6 条)。其从事行业如前所述很可能是私开盐井。值得注意的是,题记中他们没有家眷,与本省人拖家带口形成鲜明对比。

地位同样重要的还有蓬溪县基层官吏。乡官李坤厚夫妇,以及其下属陈氏四兄弟家庭计五家9口人,共同捐资为“中统宝钞”10锭,这是元代官员所领工薪的指定纸币,合市面上流通的钞 2 锭 ② 。他们的名字出现于另一根最大的构件西侧三椽栿上(索引第 4条),与得性家族的题名遥对。此外蓬溪本县的克择阴阳官杜永福一家 9 口人捐了钱财(未写数额,索引第 8 条)。盐井官 2 人、盐井博士 1 人共捐 2 锭(索引第 15 条)。另有通泉县(1283 年并入射洪县)官吏范兴志一家 4 口人捐 1 锭及 100 斤白面;何姓一家8口捐2锭,李坚之一家三代6口人捐1锭,得性称之为“恩府”或“恩门”(索引第 7、11、12 条),也就是说,得性出家前还受过官场范、何、李诸位的荐举、提拔之恩。

② 蓬溪金仙寺大殿元代题记及明代碑记均记为“藏殿”,以殿内原有转轮藏而得名。2019 年 10 月国家文物局公布“蓬溪金仙寺大殿”为第八批全国重点文物保护单位,本文依照此官方名称。

然后可统计本乡(当方)参与的人员。其中有信众杜氏兄弟两家 3 口人、吕悟玄一家 8 口人,以及修道的女信众李氏一家 6口、谢氏一家 2 口人,题记上写明的捐资合起来有 5 锭。本地又有木匠 3 人,道观道士 2 人。此外,还有未言明是否来自本乡的计 31 名普通信众。(索引第 10、13、14、16、19、20 条)

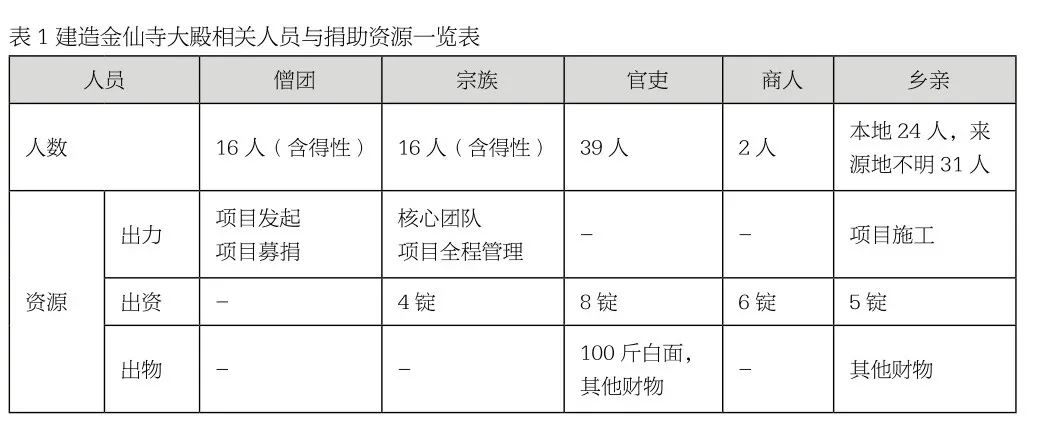

将以上数据汇总来看,参与和捐助金仙寺大殿建造的总计达 128 人。因为墨书文字内容显示不全,所以题记上的人名应该多于此数。得性是其中的组织者,能把这么多人和资源动员起来,得益于他广泛的人际网络。一般寺院的资助无外乎来自僧团和俗家亲属,得性不同之处在于,他出身的令狐家族与佛教素有渊源 ③ [9-13] ,也曾结识政府官吏,可能和外来商人也有交情,在本乡具有号召力,因此得到了僧团、宗族、官吏、商人、乡亲等五方社会资源。现将人员和资源情况归纳如表 1。

表 1 建造金仙寺大殿相关人员与捐助资源一览表

③ 详见清道光二十四年(1844)刊本《蓬溪县志》卷五《寺观》、卷六《古迹》部分,清光绪二十五年(1899)刊本《蓬溪县续志》卷一《疆域》部分。

借鉴当代社会学的自组织(self-organize)理论[14-15] ,从金仙寺大殿的营造组织工作中可以得到以下启示:

(1)在乡村公共事务中,可以采用民间自组织治理机制,而非单纯依靠政府力量。以金仙寺为例,它位于县郭以北十余里的乡村,大殿由民间集资建造,政府官员只是以家庭或个人身份加入捐献,且占资份额不过三分之一。

(2)乡村公共事务的自组织过程中,需要具有一定社会经济地位的能人(capable persons) ④ [16-18] 来领导。在金仙寺的案例中可以观察到两类能人。一类是本地的社会能人得性,其家族在当地颇有名望,他自己还有僧团资源和官场人脉。能人可以组织起一个人数较少的关键群体(含得性,共 9 人) ⑤ 来负责全程的项目管理,“自始及终,周成修造”(索引第 3 条)。另一类是外来的经济能人,即江西吉安人,他们人数虽少,但捐资阔绰,可能有本地基层稀缺的其他资源,因此反映在题记排序中,安排在靠前檐的重要位置。

④ 有关大殿营建的年月日论证,详见参考文献 [3] 赵元祥、蔡宇琨《四川蓬溪县金仙寺藏殿元代题记及相关问题》。

⑤ 清道光《蓬溪县志》卷六《古迹》载:“金仙寺在城北十二里,有飞轮八角亭,高三寻,周八十围。为层二,上层列诸佛像,下为莲台,内设香龛,其外有台有柱,可环倚二十余人,令健者推之,机发则左旋右磨,乡人甚以为奇。相传元天历二年僧德性所捐制,历四载始就者也。”

(3)在中国传统社会中,尤其是乡土社会中,血缘和姻亲之间会形成密切的联系,而且彼此信任支持,应善加利用这种亲缘秩序。金仙寺的案例可以看到,除了得性的家族外,大量捐献都是以家庭形式展开的,题记共记录了28对夫妇,也不乏四兄弟、爷孙三辈人等等。建立在家人关系基础上的自组织,就更注重形成长期的关系合约。即使没有血缘姻亲的关系,也会借用“家人”概念,例如僧院里的“师叔”“师姪”,以及师承一门的同字辈(如自昌、自隆);又如官场上有提携之恩的上司称为“恩府”“恩门”,也是添附“家”的归属感。

(4)对于乡村熟人社会,能人需要弹性把握人情,订立合理的规则。在金仙寺的案例中,首先,在项目中捐助了人工财物的人员,要将他们的名字和贡献表彰在题记碑刻中,这既培养了经营“共有财”(Com-mon-Pool Resources) ⑥ [14] 的意识,同时也是一种“透明化”的操作。其次,要处理好亲缘关系的内外平衡,避免谋求家族私利。得性在这方面做得很周到,在布置题记时,与本地僧团相对排布的是外省商人,与俗家亲属相对排布的是本县官吏,从而动员到由僧团、宗族、官吏、商人构成的更大圈层的群体。

⑥ 该碑的碑题、纪年及部分题名,著录于清光绪《蓬溪县续志》。另外大殿内现存明天顺八年《重盖灵山金仙寺藏殿记》记载:“有乡曰蓬溪,有寺曰金仙,奉敕剏修于元时至正年间”。

3 小结

本文首先基于金仙寺大殿的题记分析出元代蓬溪县县域内(包括今天的大英县)盐业分布以及盐业管理机构分布情况,并推测大英卓筒井在元代很可能归属于遂宁场的愈仙井或齐仙井管辖范围。其次,针对当时盐井收入状况和营建大殿的主要参与人员进行深入研究,证实了外来人口在营建组织工作中发挥了较大作用。根据以上对蓬溪金仙寺大殿历史社会背景的剖析,笔者在此指出,金仙寺大殿作为四川境内保存不多的元代木构建筑,可确认具有以下遗产价值:

(1)金仙寺大殿最可贵的是其主体结构几乎没有受到后期改动,因此几乎保存了 1327 年创建时的全部题记,系统完整。

(2)金仙寺大殿题记是元代四川盐井经济的第一手记录,也是大英卓筒井不间断活态发展的旁证,可列为卓筒井遗产体系中最古老的实物遗存。

(3)金仙寺大殿题记揭示了元代四川乡村建设中的自组织社区,尤其契合今天遗产保护工作强调社区参与的国际理念 ① [18] 。

① ICOMOS 于 1990 年 10 月公布的《考古遗产保护与管理宪章》( Charter for the Protection and Management of the Archaeological Heritage )指出,“一般民众的积极参与必须构成考古遗产保护政策的组成部分,……涉及当地人民的遗产时这点显得尤其重要” (第二条),以及“在某些情况下,把保护和管理古迹和遗址的责任委托给当地人民也许是适当的”(第六条)。1990年 11 月通过的《巴拉宪章》( The Australia ICOMOS Charter for the Conservation of Places of Cultural Significance )指出,“应该提供给人们参与一个地方的保护、阐释和管理的机会”,“这个地方对于他们具有特殊的关联,而他们对这个地方也具有社会的、精神的或其他文化的责任”(第十二条)。受此启发笔者认为,在今后的卓筒井保护规划中,有理由突破现有的大英县和蓬溪县行政区域限制,将蓬溪金仙寺大殿作为卓筒井遗产不可缺的一环,纳入遗产构成。而在针对蓬溪金仙寺大殿的保护策略上,应注意维护其建筑构件的原真性,尤其是构件上珍贵的墨书题记很容易因构件修缮或涂刷油漆而损毁,必须对其加以审慎的保护。

本文写作过程中与赵元祥、蔡宇琨屡屡切磋探讨,受益良多,在此特表感谢。对刘儒博、何承未、王杰雅、薛康、崔冉杰、朱铖扬等同学在后期研究中的参与一并致谢。

参考文献

[1]陈世松 . 四川通史(第五册)[M]. 成都 : 四川大学出版社 , 1993: 70-75.

[2]赖西蓉 . 四川蓬溪县新发现元代建筑金仙寺 [J].四川文物 , 2012(5): 72-76.

[3]赵元祥 , 蔡宇琨 . 四川蓬溪县金仙寺藏殿元代题记及相关问题 [J]. 四川文物 , 2014(5): 88-96.

[4]鲁子健 . 明代四川的盐业经营 [J]. 盐业史研究 .1993(2): 28-39.

[5]吉成名 . 论明代井盐产地 [J]. 盐业史研究 ,2010(1): 24-37.

[6]张学君 . 宋代四川盐业中的所有制转化 [J]. 中国社会经济史研究 , 1984(4): 58-66.

[7]程龙刚 . 元代四川盐业生产 [J]. 盐业史研究 ,2000(3): 12-18.

[8]陈世松 . 绍熙府与元代四川盐业的兴衰 [J]. 盐业史研究 , 1988(2): 15-18.

[9]胡立华 . 论敦煌令狐家族在河西文化史上的地位[J]. 社会科学战线 , 2007(6): 172-175.

[10]孔令梅 . 敦煌大族与佛教 [D]. 兰州 : 兰州大学 ,2011: 126.

[11]马强 , 潘玉渠 . 隋唐时期敦煌令狐家族谱系考略[J]. 敦煌研究 , 2013(6): 73-80.

[12]于春 , 王婷 . 四川绵阳市碧水寺摩崖造像的相关问题 [J]. 四川文物 , 2009(3): 73-79.

[13]重庆市文物考古所 . 重庆潼南县千佛寺发现唐宋摩崖石刻造像 [N]. 中国文物报 , 2012-3-16(8).

[14]罗家德 , 李智超 . 乡村社区自组织治理的信任机制初探——以一个村民经济合作组织为例 [J]. 管理世界 , 2012(10): 83-93.

[15]罗家德 , 孙瑜 , 楚燕 . 云村重建纪事:一次社区自组织实验的田野记录 [M]. 北京 : 社会科学文献出版社 , 2014.

[16]罗家德 , 孙瑜 , 谢朝霞 . 自组织运作过程中的能人现象 [J]. 中国社会科学 , 2013(10): 86-101.

[17]孙瑜 . 乡村自组织过程中能人现象研究——基于云村重建案例 [D]. 北京 : 清华大学 , 2014: 14-24.

[18]张朝枝 , 郑艳芬 . 文化遗产保护与利用关系的国际规则演变 [J]. 旅游学刊 , 2011(1): 81-88.

附录:蓬溪金仙寺元代题记索引 (赵元祥整理,保留题记原文繁体字和异体字)

1.(前上平槫):上祝 一人有慶萬壽無疆天下太平法輪常轉

2.(前下平槫):大元泰定四年太歲丁卯閏九月丙寅朔初七日壬申值開當代修造講僧 得 性 童子 佛 護 法 護 僧 護 堂頭本師 自 昌 師叔 自 隆 師姪 思 聦 等鼎新藏殿永鎮金田

3.(东侧三椽栿):俗家母親劉氏秀兄令狐彬何氏弟令狐琻次弟禓嗣良王氏姪令狐繼中何氏□中□中□中等自始及終周成修造伏願諸佛加□萬靈介庥祈家道以興……

4.(西侧三椽栿):本縣鄉官至靜居士李 坤 厚 同政謝 氏 巳下陳 汝 霖 魯 氏 陳 汝 澤 白 氏 陳 汝 堅 王 氏 陳 汝 贒 等喜捨中統寶鈔壹拾定圓成功德惟願龍天垂佑鵬路高摶乃子乃孫曰壽曰

富者

5.(东侧乳栿):普光禪院住持 寶 寧 長講 善 昶 法侶 契 能 契 宜 覺性院法眷 □ □ 得 懃 寳 印 祖 氵 等……

6.(西侧乳栿):江西道吉安……喜捨寶鈔伍錠同邑劉 應 鳳 捨鈔壹定……

7.(东山中挑斡):泉邑恩府范 興 志 王 氏 已下王 文 □ 范 文 郁 等喜捨浄財壹定白麺一伯斤添圓修造祈乞家門轉熾後嗣繁昌

8.(西山中挑斡):本縣尅擇陰陽官杜 永 福 李 氏 巳下杜 元 道 謝 氏 元 亨 何 氏 元 吉 文 氏 元 瑞 等捨財增助惟冀脉藥流通聲名廣布

9.(东山前挑斡):縣郭二叔清安居士楊 □ 華 杜 氏 已下趙楊 亨 楊 嗣 賢 等捨鈔壹定祈乞老安少□家給人足

10.(西山前挑斡):當方至妙居士呂 悟 玄 楊 氏 已下呂李 珪 王氏 呂李璋魏氏 呂李璧李氏 捨財贊助祈乞榮華並秀福壽双全

11.(东山前丁栿):恩府何 □ □ 李 氏 男何 子 □ 趙 氏 呂 □ □ 任 氏 何 子 梁 唐 氏 等捨鈔兩定周成修造祈乞尊□共慶夫婦齊眉

12.(西山前丁栿):恩門李 堅 之 龐 氏 男李 □ □ 唐 氏 孫李張 保 侯 氏 等喜捨寶□壹定贊成修造祈乞夫安婦泰子貴孫□

13.(东山后丁栿):當方女生李 氏 端 已下魯 順 忠 侯 氏 何 □ □ 魯 氏 孟 世 材 等贊成修造伏願三寶光中長垂加護者

14.(西山后丁栿):當方女生謝 氏 源 已下張 氏 一家等喜捨浄賄壹定贊成修造惟願金骨不老玉顏長新

15.(后檐挑斡):愈仙井官袁 紹 保 陳 妙 果 施鈔壹定 齊仙井愽士何 嗣 宗 捨钞壹定周就功德祈乞□務興隆官私濟□

16.(东侧箚牵):當方信士……捨□弍定杜 世 昌 李 氏 捨鈔弍定添圓修造祈乞在土在田當安當□

17.(西侧箚牵):信士王 世 興 魯 氏 堂母令狐 氏 福 等喜捨寳鈔三定贊成修造祈乞龍天洞鑒鶴□□榮

18.(后下平槫自中向东):信士趙齊賢仵趙賢何桂榮何子榮何楊震何忠□龐□直文支隆文炎保羅□然趙再興董叔賢叔才趙孝孫楊再興趙忠興羅子龍趙子傳祈各家安泰

(后下平槫自中向西):檀信楊有珪白紹榮白紹賢何善榮何善聦文福祥王妙祥景世震馬頂老□□□□森老杜紹隆王□一各家等贊成修造 共祈祥□

19.(后檐东角梁):當方梓匠何 子榮 副作 何楊 震 趙 忠震 惟兾工巧日新聲名……

20.(后檐西角梁):當方玉皇宮講師王 允恭 仙侶何 祖傳 惟兾道眼洞明心花發秀

张宇,西南交通大学建筑与设计学院(成都611756)副教授

闫金强,中国建筑设计研究院有限公司建筑历史研究所(北京 100044)建筑师

国家自然科学基金(51208427)

2020年《建筑遗产》学刊(17~20期)

(定价99元,全年4期共计396元,2020年优惠活动期间八折优惠)

※ 欢迎订阅 ※

订阅方式:

1.邮局订阅:邮发代号4-923;

2.《建筑遗产》学刊官方微店订阅:请扫描上方二维码。

感谢关注“建筑遗产学刊”微信平台!

微信平台:jzyc_ha(微信号)

建筑遗产学刊(公众号)

新媒体内容策划:潘玥

官方网站:www.jianzhuyichan.cn

电话:(86)21-65982383

邮箱:jzyc.ha@tongji.edu.cn

原文始发于微信公众号(建筑遗产学刊):张宇 闫金强 | 元代建筑题记见证的卓筒井盐业与乡土社会史

规划问道

规划问道