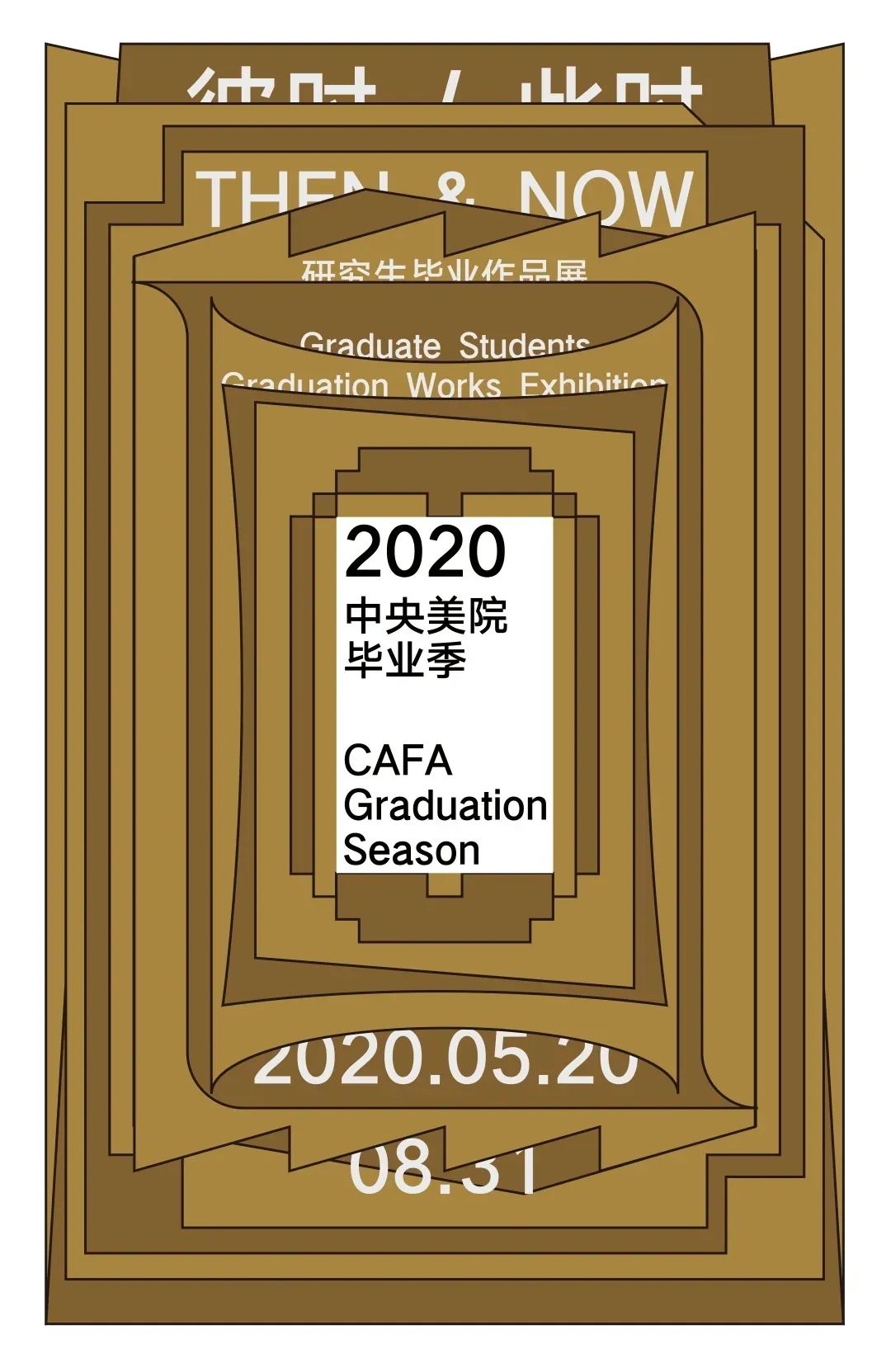

中央美术学院人文学院2020届研究生毕业论文简介

前言:不是为了展览的展览

中央美术学院人文学院院长 教授 李军

即使是在我们的这个“景观时代”,也不是所有东西都适合于展览。

比如,你可以展示你的美貌,但你不能展示你的内心;

比如,你可以看到别人在看着你,但你不能从你看到别人的地方看到你自己;

比如受伤的时候,你扭曲的脸展示了你的痛,但我们更愿意看到你伤口的愈合,和你脸上欣悦的笑容;

你看你看月亮的脸,但月亮的另一张脸,你永远看不见。

本次展览展出的,是人文学院硕、博士毕业生们的46件“展品”,这些“展品”中的每一件,都以它们各自的精彩,展示了每一位学生的青春、智慧和美丽;但这些“展品”并不是他(她)们的青春智慧和美丽的全部。它们犹如常青的藤蔓,都在大地下面,链接着一个个并没有在这里展出的、沉甸甸的学术成果——他(她)们的论文。

数年的时光,艰辛的耕作;海上生明月,天涯共此时。

学术需要观众,更需要读者。

新的知识和新的思想,如火之始燃,泉之始达。

从学术到艺术:晚清的拓片与绘画

陈 笛

拓片是对文字、图像等信息进行客观记录的产物,绘画则是个人主观表达和视觉的审美的产物,二者在各自的领域中发展,通常不会被建立连接。但在晚清,全形拓作为一种新的拓片制作、处理方式的出现,改变了金石学著录传统中的古器物表现和观看方式。随之即出现了将这些古器物拓片与绘画结合的创作,在这些创作中,拓片成为主要被观赏的对象。本文以这类拓片与绘画结合的“博古图”为主要研究对象,试图探讨这一时期对拓片的观看及其在学术与艺术领域中扮演的角色。全形拓本是金石学著录传统发展的产物,而绘画的加入以及题跋题识、钤印和款识等要素的补充,又使最终呈现的作品具备了文人画的基本特征,成为一件艺术创作。两种领域的元素于特定语境下的结合,为拓片观看方式的转变,及其从学术载体到艺术图像的转变提供了一个具体案例,这些转变的背后也暗含着学术系统与艺术系统间的交流与互动。

指导教师:郑岩

(传)马公显《药山李翱问答图》研究:兼论宋元时期禅会图

陈淑君

本文所讨论的个案为日本京都南禅寺藏《药山李翱问答图》——作为存世年代最早的“禅会图”,也是存世最早的“禅画”之一,在研究上具有重要价值。

从该作出发,试图从艺术史的角度探讨“禅会”这一主题的作品在宋元时期的产生与发展演变过程。通过个案分析,探究南宋时期“禅会图”与宫廷趣味之间的关系以及观看语境问题。在此基础上,将其他“禅会图”作品放入历史脉络中进行考察。分析从北宋到元代不同时期“禅会图”的面貌与赞助情况的变化:与文人士大夫的交游圈或宫廷的赞助密切联系。且基于大量的图像梳理,认为“禅会图”的图像传统源自宗教系统,这一图像传统对中日两国后世都产生了不同的影响。

指导教师:黄小峰

透纳的现代性

陈同玲

约瑟·马洛德·威廉·透纳是英国18世纪的一位画家,他创作了大量的作品,尤其是风景画。他用自己独特的方式描绘风景,这些风景都与他的游历息息相关。在风景画作品中,透纳不再将风景装入传统的三维构架中,风景的描绘基于对自然的真实认知,色彩运用与科学现实相结合,他的色彩模糊、笔触凌乱,具有“崇高”性。透纳的创作多是现实中的情境描绘,表现出他在某时某刻的真实感受。他的创作具有“诗”的特征,模糊性改变了传统绘画的清晰模仿再现,启示观者基于感知去探索自然,而不是单纯的机械理性。在他的绘画实验中,透纳强调了绘画的物质性,突出绘画的媒介特征、绘画过程与行为的存在。从透纳的作品中,我们已经看到了绘画的现代性特征。

指导教师:邵亦杨

当代艺术中少数民族创作身份问题初探:以纳西族为例

陈琰枫

化人的身份。有着不同文化身份,在不同文化场域之间行走中,自然就会引发他们的文化身份认同问题。这一问题又很容易地体现为一种文化撕裂。这样的现象不在个别而且持续发生,但在当代艺术研究领域并没有相关的研究材料,这似乎是一个被学界忽略的现象。他们靠着将多重文化身份设定主次、或靠着回避、隐藏甚至抛弃一些文化身份或其他方式,在文化场域获得认同,更有甚者,则是处在归属感缺失的文化焦虑状态。

在国际上,无论是当代艺术现场,还是当代艺术研究领域都对当代少数族群的艺术创作投以注视与支持。“当代艺术”作为具有全球化时代特征的艺术,它站在“殖民主义”、“西方中心主义”、“精英化论”等一系列现代性问题的对立面上,其中也包括了站在少数族群创作对其身份问题进行发声的这一立场。同样作为“少数族群”的中国当代少数民族的创作却尚未被重视。事实上,当代少数民族创作被当代艺术领域忽视的情况所牵涉的是更为复杂的文化身份认同问题。

本文从基础研究材料入手,采用田野调查的问卷、访谈法、观察法等方式,在丽江、大理、昆明、北京以14名当代纳西族美术创作者为对象进行考察,旨在探明中国的当代艺术领域与少数民族文化沟通不畅的缘由,而那些横亘“当代艺术”与“少数民族”之间的隔阂与误解亟待肃清。

指导教师:刘军(西川)

交融与延续:1936年弗兰克·多恩作“A Map and History of Peiping”研究

崔乐涵

深厚的历史原因造就了北京独特的“精神内涵”。民国时期的北京,历史时空是复杂重叠的——帝京遗痕被清晰地保留着,与现代化的当下共存,并且还孕育着充满各种可能的未来。

美国士兵弗兰克·多恩(Frank Dorn)1934年随军来到北平,被宏丽庄严的古都所深深吸引,精通中文的他深入北平的宫殿庙宇、大街小巷,感受着北平人的日常生活。“A Map and History of Peiping”是他研究北平的第一个成果,他者的西方视角与中国历史相交融,展现了北平独有的“时间性的复杂重叠”。2004年,北京学苑出版社再版发行了这幅地图,并更名为《老北京风俗地图》。这不仅是地图本身作为大众传播物的延续,也是北京历史的一种延续。

本文尝试以艺术史的视角,通过图像学分析,以“交融”和“延续”为线索,解读“A Map and History of Peiping”中暗含的多重意义。同时,地图的解析过程其实是对北京近现代城市发展过程的回顾。文化遗产保护与城市发展建设的矛盾伴随着整个发展过程。

指导教师:陈捷

想象中的农民:新中国“十七年美术”视觉文化研究

郭佳怡

农民,对于国计民生的意义是不言而喻的。但是,在中国美术的历史长河中,农民几乎是消失了的,直至国民革命时期,农民的样貌才开始出现在文艺作品中。在三十年代“乡土文学”中,农民被想象为愚昧、落后、麻木又饱受苦难的群体,是艺术家的视野中被批判和受启蒙的对象;在四十年代的绘画作品中,农民是饱受摧残又无力反击的悲怆形象。然而,新中国成立以后,农民形象渐渐成为艺术作品中的积极的主角,并在十七年后的文化大革命中演绎成符号化的经典。这里,与其说是艺术家的目光对准了新农民,成就了所谓的“革命现实主义”,毋宁说是农民形象在新中国美术的进程中成为新政权建设的经验与努力的隐喻载体——农民形象的真实性被大大削弱了。本文通过梳理新中国成立以来的农民形象中,“被想象”“被塑造”“被生成”的形象特性,进一步探究了在这样的范式背后,生成这种想象关系的历史动机和新中国美术中农民形象的构建轨迹。

指导教师:张晴

禁锢与成全:后现代思想语境与宗教烙印下的酷儿艺术概念及表达面貌探析

郭梦丹

在中国,“酷儿”一词的概念常常被误读或者简化,对“酷儿艺术”的理解更是常常被想当然。解读“酷儿”的核心要义并不仅仅在于对其身份性质的阐释,而更有必要在后现代的思想语境中来剖析与品味酷儿的深层内涵与精神态度,诸如酷儿思潮在后现代精神旗帜下所呈现的强大包容性,它的先锋与大胆,它的敢作敢为,它对生命自身的顽强肯定,它所拥有的爱与激情。活生生扎根于人类生活的酷儿现象与酷儿文化艺术因与众多问题的交织,而不再局限于性别领域进而成为一个无比庞杂的社会学课题,政治、经济、宗教无不涉及。本文在对酷儿与性别、种族、阶级的身份叠加性命题进行扼要分析后,将论述重心定位在基督教文化与酷儿艺术的渊源与关联。这样的角度在国内的研究中前所未有,是一个富于吸引力的讨论点。在宗教背景下论及酷儿与酷儿艺术,基督教对性的管理,艺术家对性身份对基督教的态度,欲望的呈现与表达手法,这些较少被涉足的课题在散发神秘感的同时也具有着强烈的研究必要与迫切性。我的论文写作正像是一场穷思摸索而后别有洞天的解密之旅。毋庸置疑,基督教与酷儿艺术的关系不是一味地威权压制,而更像一出出饱含反转情节的戏剧,抑制与建构,嘲讽与抗争,悲悯与和解,相斥又相吸,如此激荡,像极了一场爱恨情仇。

指导教师:王春辰

黄公望的”溪山”:关于黄公望早期风格的研究

黄乔乔

由传黄公望《溪山胜景图》切入,在考辨过程中结合黄公望现存作品并对目前公认的标准件进行再探讨。从形式风格方面提出国博藏黄公望《溪山雨意图》存在的一些问题,最后结合美术史进行可能的断代定位,对黄公望早期的风格进行了尝试性的新探讨。

指导教师:邵彦

曲阜大乘寺唐五台山碑研究

霍司佳

本文是针对曲阜唐大乘寺五台山碑的个案研究。该石碑外形特殊,碑首以圆雕的手法表现出五台山,其上分布有浮雕的菩萨、建筑、云龙、天人等形象,是研究唐代五台山图像与信仰的重要材料。然而,除零星的著录外,迄今未见对该碑的详细讨论。

文章在深入分析图像和碑文的基础上,重点探讨碑首部分从平面五台山图向立体五台山形转化背后蕴藏的问题。第一部分是对碑首的图像志研究和碑文的释读。第二部分将碑首看作一件早期五台山图的实物遗存,分别围绕图像的传播、改造和接受展开讨论。第三部分则关注五台山碑的视觉和物质命题,包括立体山岳的观看和石碑媒介的意义等。

本文认为,五台山碑设计者的首要目的是塑造一座圣山。借助外地传来的五台山图和多种视觉手段,地方寺院中的民众得以树立起属于他们的五台山。在这件突破了传统石碑形象的石刻上,图像与视觉的重要性超越了文字。这是宗教需求、时代风尚和环境特征共同作用的结果。

指导教师:郑岩

江苏邗江甘泉东汉墓出土错银铜牛灯断代研究

金烨欣

1980年江苏省扬州市邗江双山甘泉二号东汉墓出土的错银铜牛灯。四十年来其年代一直被定为东汉初期,并被认为是一件汉光武帝刘秀第九子广陵思王刘荆的宫中御用之物。从而为进一步明确牛形与龙纹等的演化变迁,釭灯组合与铸造方式、错银技术等的地域风格和发展线索。全文分造型、纹饰、工艺三个部分,依托大量的考古材料所建立起的相对年代谱系和框架,就其具体的图像进行了对比分析。并通过对器形结构、图像纹饰、部件组配、工艺制造等方面进行探讨,进一步论证其生产的制造年代。笔者通过考察与对比,认为邗江错银铜牛灯的制造年代,整体属于战国晚期风格在西汉早期的延续,具体时段为战国晚期至西汉早期,不会晚到武帝亲政之后。而更有可能是一件战国晚期,融汇了楚、齐两国风格的器物。

指导教师:郑岩

守护光明:宋辽金墓葬中燃灯侍女及相关图像研究

兰凌航

本研究以宋辽金北方地区墓葬中流行的灯檠装饰以及灯檠与侍女组合而成的燃灯侍女图像作为主要研究对象。既聚焦图像本体艺术语言的表达,又关注图像与墓葬整体空间的关系。通过对图像的研究把握该时期墓葬空间内的燃灯愿望与光明意涵,在明与暗、生与死的交流互动中理解时人的生死观念。

指导教师:张鹏

现代视野下的中世纪:古斯塔夫·多雷《疯狂的罗兰》插图研究

林奕岑

19世纪法国著名艺术家古斯塔夫·多雷于1879年出版的《疯狂的罗兰》插图本是他生前的最后一部大型作品。多雷用618幅插图视觉化呈现了诗人阿里奥斯托笔下的骑士传奇,构筑了一个神秘的中世纪世界。与此同时,这些插图又暗含了19世纪的现代经验。本文基于对《疯狂的罗兰》插图的图像分析,从“力度”、“广度”、“高度”三个维度探讨其中的现代经验。其一,多雷在“围攻巴黎”情节的插图中表现了建筑被破坏甚至沦为废墟的场景,影射了巴黎城市改造、普法战争及巴黎公社等时事的“力度”;其二,书中描绘东方建筑结构及装饰的插图受到了19世纪的东方游记和世界博览会的影响,反映了19世纪欧洲帝国海外殖民扩张的“广度”;其三,多雷经常使用悬浮于高空中的视点以及平视加上俯视的高空视角来建构画面空间,这种视角源自热气球等现代飞行装置带来的“高度”。

指导教师:李军

论荷兰风格派运动的乌托邦理想

李卫东

“De stijl”为二十世纪上半叶在荷兰兴起的抽象艺术团体,1917年荷兰艺术家皮耶特·蒙德里安(Piet Cornelies Mondrian,1872-1944,画家)、特奥·凡·杜斯伯格(Theo van Doesburg,1883-1931,画家、设计师)共同发行同名杂志《风格》第一期,这一运动拉开序幕,1932年杜斯伯格的夫人付印《风格》杂志最后一期,标志着这一运动的结束。本文将对风格派进行时间和空间上的定位,深入分析“风格”、“新造型主义”、“元素主义”等概念,结合风格派对建筑、设计和抽象艺术领域的深刻影响,论述其在推行和实践其精简、普世的艺术理念时所体现出来的乌托邦理想。

指导教师:邵亦杨

亚欧大陆上的双首对称鸟兽形式研究:以山普拉双鸟纹木雕为中心

刘 怿

在亚欧大陆各处,曾隐藏着许多双首对称式动物图像,它们有鸟有兽,在公元五世纪以前一度兴盛于世界各地。这些图像之间的关系错综复杂,千年间的发生、相遇、交融、擦肩,令它们当中的每一个都在悄然变化。当原初的同类再相遇时,样貌已然大不相同。山普拉的一件双鸟纹木雕是这番变化与碰撞的典型产物,它不仅沿袭了西亚双兽的构成模式,还承载了东方双鸟图案的信仰构架。木雕伏藏在亚欧大陆中心,向人昭示着“东”“西”文明之从来一体。

指导教师:李军

宋徽宗赵佶亲笔与代笔书法考辨

龙宇欣

通过系统的图像分析,从徽宗的整体书风、运笔习惯等方面着重就徽宗瘦金体墨迹进行了真伪鉴定,将传世徽宗瘦金体墨迹大致区分成三类,希望能够呈现出目前传世徽宗瘦金体墨迹的基本面貌。其他方面,关于徽宗的草书、行书以及落款等问题,也进行了梳理;就徽宗赵佶的代笔现象产生原因、政治因素以及影响等方面也进行了思考。

指导教师:邵彦

摄影与图像:鲁迅标准像的构建

栾雨晴

自鲁迅逝世以来,党和国家一直没有脱离对鲁迅“标准像”的构建,所形成的鲁迅图像题材的作品也成为广大民众了解鲁迅最直观有效的方式。在众多以鲁迅为主题的艺术创作中,艺术家们时刻与党的要求保持一致,作品中的政治意味不可忽视。为此,艺术家们坚定的响应国家号召,在参考摄影资料基础上逐渐摸索出建立鲁迅“标准像”的方法,创作出符合政治导向的理想鲁迅图像。无论是将鲁迅与共产党人多次绘于同一画面的“固定搭配”,还是对鲁迅外貌、生平进行的“演绎”,这些艺术加工其目的都是对鲁迅身份的确定,所建立的“标准像”也符合广大群众朴素的民族情感和爱国情怀,从而为稳定新中国政权,为社会主义建设营造了良好的舆论环境。

指导教师:吴雪杉

“他山之石”:从重列式神兽镜图式来源看吴地神仙信仰的变迁

马 瑷

重列式神兽镜是流行于东汉晚期至六朝时期孙吴地区神兽镜中较特殊的镜式,采用了高浮雕的手法以及同向重列式的布局方式表现了“众神现容”的场景。神兽镜中众神图式的出现与早期的道教崇拜、汉人神仙信仰的变化等有着密不可分的联系,但由于重列式神兽镜中神仙形象十分相似,仅能通过镜中四神所暗示的方位结合文献来推测神像的身份,这使重列式神兽镜的研究变得十分困难。

神兽镜在中国南方地区持续流行了400余年的时间,出现各种各样不同的镜式,有着其自身的发展序列。本文从图像出发,将重列式神兽镜放入神兽镜发展的整个历史进程中,分析早期神兽镜的图像来源以及流传过程中发生的图像变化,并试图还原重列式神兽镜在吴地产生的过程。由此进一步探讨重列式神兽镜从产生到消失的历史背景,以及其背后所反映出的吴人神仙信仰的变化。

指导教师:郑岩

托马斯·赫希霍恩公共艺术项目的平等诉求

马天婵

本论文从艺术家对材料、媒介的使用,艺术项目的公共性及公众参与性特征入手,结合朗西埃以平等思想为前提的政治美学研究,以感知共同体、可感性经验的重构等美学理论分析赫希霍恩对既有的意识形态、阶级、体制和权力的批判态度,探究赫希霍恩公共性艺术项目所表达的平等的理念和诉求。

指导教师:王春辰

安徽南陵铁拐宋墓研究

孙千惠

发掘于2014年的安徽南陵铁拐宋墓中出土了大量的保存较好的随葬器物,其布置方式颇具特色。本文主要从该墓葬涉及的空间和物质文化问题等展开,以美术史视角进行个案研究。

指导教师:张鹏

批评的变革:罗莎琳·克劳斯后结构主义艺术批评研究

王春苑

本文以美国艺术批评家罗莎琳·克劳斯(Rosalind Krauss,1941—)的后结构主义艺术批评为研究对象,系统梳理其理论产生的背景、发展路径以及核心概念。罗莎琳·克劳斯用“扩展的领域”、“视觉无意识”和“无形式”等概念建构起了自己的现代主义艺术史观,不同于格林伯格追求平面性、媒介性、纯粹性,克劳斯的这种艺术史观着力于寻求艺术作品背后的无意识因素。这两种艺术史观互为补充,丰富了我们对20世纪现代主义艺术的理解。罗莎琳·克劳斯将精神分析、符号学、后结构主义的社会理论应用到艺术批评之中,将阐释艺术作品的重点从形式文化的分析转向了更广泛的社会意义探索。她的这种实践,不仅标示了一种艺术史研究和艺术批评的新路径,而且在一定程度上重新定义了相关艺术家及作品在艺术史上的价值,同时也表达了左翼知识份子对商业入侵艺术的抵制。

指导教师:王春辰 郭红梅

仙山与凡境:汉代器物山形盖的图像解读

王古今

博山炉是汉代的代表器物之一,虽然汉代之后博山炉的数量骤减几近消失,但它仍然通过文字保留在文献中,没有被人们彻底遗忘。随着现今美术史研究的发展,越来越多的学者关注这一器物究竟有着怎样的意义,而主流的研究结论认为博山炉的出现应与汉代盛行的升仙不死思想有关,认为博山炉的造型是海上仙山的再现,以此来表达博山炉的所有者升仙永恒的愿望。但是通过对博山炉进行深入探索之后,学者也认识到另外一个问题,那就是博山炉并不是唯一具有这样造型的器物——一个特殊造型的山形盖子。但是目前对于其他器物的山形盖的认知并不是十分清晰;并且,部分山形盖上带有图像装饰也并没有给予足够的关注,而这或许又正是解开山形盖器属性问题的关键。因此,鉴于目前对于山形盖图像辨识和解读的不足,本研究试图以此为切入点,通过三个步骤对汉代器物的山形盖进行解读:对山形盖进行图像辨识和分类;结合时代背景,解读山形盖图像的文化反映;回归器物,推测带有图像的山形盖可能具有的社会反映与意义。

基于这样的研究角度与方法,本研究得出以下结论:山形盖上图像主要来源自香炉,樽器情况特殊,其他器型属于香炉图像的简化。图像来源分两种:域外图像与中原传统图像。域外图像主要来自西方的西亚、中亚地区以及北方的草原民族;中原传统图像主要是现实的人物活动和动物图像以及非现实的羽人异兽形象。结合器盖的山形背景,以上来自域内外的图像分别构建出了符合实际情况的现实的山以及充满想象成分的幻想的山。现实的山的设计初衷主要有三种可能:符合舶来香料的稀有物身份;对于祭祀活动中主要祭仪——燎祭的表现;实现“天下”缩影的上林苑的模拟。幻想的山的设计初衷则表达了对于仙境的向往,反映了升仙的诉求。以上两种不同的山所可能的四种设计初衷其背后的社会推动可归结为:对汉武帝的多方面成就的歌颂以及自武帝起升仙思想发展的必然性。

指导教师:贺西林 赵伟

文、图、景:“燕京八景”研究

文天骄

“燕京八景”产生于金元时期,又作“神京八景”、“京师八景”、“北京八景”、“燕山八景”、“燕台八景”等,是北京著名的景观文化,清代乾隆皇帝于乾隆十六年(1751年)重定景名与景序并延续至今。“燕京八景”并非学术研究中的热门话题,但自其初创不仅留有大量的“燕京八景”诗文、相关绘画作品,还有今天仍可以走访的八处实地景观。我在初步接触相关材料之后便产生了一系列的疑问,这些问题可归纳为“文”、“图”、“景”三个角度,比如:历代诗文中使用的景序是否有其意义?现存“燕京八景”绘画如何处理图像与诗文、实景的关系?“燕京八景”作为景观如何参与北京的城市生活?文章便是以这些问题引导和组织框架,试图在各章节予以回答。

指导教师:李军

观念性的复归:20世纪70年代以来的抽象绘画

吴 桐

抽象艺术作为19世纪以来欧洲形式主义艺术理论发展的重要成果,在20世纪前半期的艺术舞台上是绝对的主角,是现代主义艺术运动的代表。二十世纪70年代以来的艺术迎来了多种形式、新媒介艺术的大爆发,以及具象绘画的回归,而抽象艺术则日渐边缘化。进入后现代以来,承载现代价值的抽象绘画失去了前卫性,在理论上被宣布死亡。纯粹以感觉为基础的形式和谐的抽象艺术陷于装饰性危机。然而抽象绘画并没有销声匿迹,那么在当代,抽象绘画的支撑是什么?本文聚焦在1970年以后至今世界范围内的抽象绘画,认为以观念性作为内核是当代抽象绘画脱离危机的关键。文章先对抽象绘画的观念性进行总结与阐述,然后结合该时期的时代特征对抽象绘画的观念性进行梳理分析,从观念性的角度对抽象绘画进行再认识。

指导教师:王春辰

神秘与理性:约瑟夫·赖特与他的时代

徐采韵

“光”是我们生活中不可或缺的元素之一,阳光直射物体,将光线反射进我们眼内,我们才能看清这个世界。而伴随着科学技术的进步与发展,十八世纪后半期时,“光”以一种前所未有的姿态出现在历史舞台上,也因此反映在英国画家约瑟夫·赖特的作品之中。神秘之光与理性之光交织的时代,艺术又会迸发出怎样的辉煌呢?一切尽在作品中揭晓。

指导教师:李军 于润生

尼德兰森林与画中画的寓言

徐佳利

16世纪末安特卫普艺术家保罗·布里尔从家乡来到当时的世界艺术中心罗马,罗马随后成为他的第二个故乡,随他而来的北方风景画传统也在罗马逐渐消散、转变、萌生出新的艺术风格。布里尔在油画《有木桥、猎人在河畔的森林风景》中设置了一幅隐秘的“画中画”,除了形式相似之外,画里也隐藏了一个关于艺术家的人生历程、关于其艺术实践的寓言。观者的目光从画面边缘进入森林内部,这处被密集的树丛和土坡包围起来的森林空间的中心总是存在一处中空的土地与池塘反射着从树枝间隙中射出的神秘光线,这一切线索都指向了中空的空间的形成。布里尔中空的森林图示与他的赞助人米兰主教波若美奥有着直接的关系,与当时自然哲学界对空间的讨论有间接关系。树丛与画面边框又构成了一次画中画的形式,森林内部的画中画讲述的是关于空间的故事。

指导教师:李军 于润生

《益州名画录》与唐末至宋初蜀地文人的思想世界

许佳宁

以往针对《益州名画录》的研究大多基于文人画理论的线索之中,多以美学视角分析“逸品”的审美价值,忽视了对文本本身和写作者身份的考察。然而一部作品必然与其所处时代之整体风貌、地域文化包括作者的思想观念是分不开的,作者的思想倾向甚至在很大程度上奠定了作品的基调。本文尝试在唐宋之际社会变革的时代背景下,结合社会、思想、宗教等领域的新变化,考察宋初蜀地文人群体多元化的人格特征和思想倾向。并试图从写作动机、内容来源、概念创新和写作特点几个方面分析——上述思想是如何影响到了《益州名画录》的写作。希望可以将《益州名画录》还原到其生成的历史环境中,将画史著作与思想研究有效地结合起来。

指导教师:王浩

五星诸神图像研究:以平阳府壁画为中心

许金凌

本文以加拿大多伦多皇家安大略博物馆所藏元代平阳府壁画为中心,通过搜集唐至明诸时期的五星神图像,结合画史、画品,佛教、道教文献,利用文献与图像相结合的方法,讨论平阳府壁画五星诸神的形象建构过程。现存最早的五星神图像见于唐代,可分为“五星二十八宿神形图”样式,“梵天火罗九曜”样式,以及画史中记载的“吴道子五星神”样式,三者在传承中被取舍和吸收,并没有直接流传下来。唐五星神继承了汉代的星神信仰和星占观念,本土五行思想对五星图像的禽象系统产生了影响。

平阳府壁画中所见的元五星神是在“梵天火罗九曜”样式的基础上经过宋、元时期的改造而形成的。宋代皇帝编修《道藏》的举措使得以五星为核心的十一大曜的地位提升并规定了造像仪轨,从而对同时期的佛道五星诸神图像产生了影响。平阳府壁画东壁最后的十位神祇为五星与另外五位神祇的组合,此类图像反映出宋、元道教对五星神图像的建构,以及中国本土五行观念对五星诸神的至深影响。最终得出平阳府壁画东壁五星诸神的身份为代表五阴五阳的十天干之神,与西壁的十二地支神互相对应这样一个结论。

指导教师:贺西林 赵伟

传张激《白莲社图》研究

尹梓涵

现存辽宁省博物馆的传北宋张激的《白莲社图》卷是一幅纸本白描长卷,纵34.9厘米,横842.2厘米。全图共分八段,绘高僧名士19人,僮仆12人,姿态各异,神情迥然,学界多把它视为承袭李公麟风格的白描作品。2018年在辽宁省博物馆的历代名画常设展中看到此佳作,展签内容介绍将此作年代划为北宋时期。而宋代纸本水墨作品本就稀少,因此对此作展开研究。

针对此卷的作者归属和创作年代的考证大致从四个方面进行剖析:第一,文献梳理探究何为“莲社”以及自宋至明的递藏过程;第二,全面分析辽博本的面貌风格,以公认年代无误的宋-明画作为对比作品,对白描人物的线条、山石的笔墨形象、以及山水结构样式等进行解析,从而得出创作的年代区间;第三,从跋文角度进行探讨。对字形、取法、结体等书法形式进行剖析,推测书风年代;第四,梳理文献中所记载的莲社图像,比对形制,探讨图像粉本归属。

指导教师:邵彦

艾中信与中央美术学院油画工作室制的建立:以中央美院油画系吴作人工作室为例

易 颖

艾中信(1915—2003)是我国著名的油画家、美术教育家、美术评论家,是二十世纪中国油画教育的奠基人之一,更是中央美术学院油画工作室制的主要推行者。本文以艾中信为切入口,力图以中央美院油画系吴作人工作室教学为例勾连艾中信与中央美院油画工作室的建立和办学特色进行全方位的梳理和考察,以来昭示五十年代末油画工作室制的建立对于中国油画教学的重要意义以及其所具有的强大生命力。尽可能的全面、系统、深入的分析艾中信与中央美院油画工作室制建立之间的关系以及与其个人的创作、教学理念之间关联,客观看待中央美院施行油画工作室制对于当下美术教育所具有现实意义。

指导教师:曹庆晖

现当代雕塑中的非物质观念

张馨心

雕塑自存在起就依赖于物质载体,其特征与物质性、体量感有关。进入二十世纪以来,雕塑渐渐离开底座,在自身形式抽象化的同时与环境、身体相融合,其媒介特性日益难以辨识,显然物质已不再是理解雕塑变化的唯一入手点。本文以“非物质观念”为题,运用现象学的方法,在雕塑材料以及物质的社会属性之外以雕塑家对空间、时间、身体、知觉等方面的理解梳理出一条雕塑变化背后的逻辑线索。

雕塑因自身的材料特点所限,在艺术史的发展中其形式变革一直落后于绘画。绘画在文艺复兴时期已经充分发展了透视法,在空间和视错觉的表现里游刃有余,而雕塑长期固定在对具体人物的刻画上,是依托文本理解的叙事承载体,但这时期的雕塑依然可见艺术家对触觉和视觉的敏感,对感知的探索一直伴随着雕塑形式的变革。立体主义、未来主义、构成主义等运动对速度、空间的新认识促成了雕塑的改变,雕塑纳入分析型的理解。随后两次世界大战的爆发带来了对工具理性的反思浪潮,非理性、反理性的精神投射到艺术创作中,杜尚、大卫·史密斯、超现实主义等人的雕塑里出现了阻隔观众理解的、属于创作者的“心理时间”。随着二战后艺术重心转移到美国,格林伯格建立起现代主义的理论话语并以形式分析纯化艺术,但这难以解释雕塑发生的变化,尤其是极少主义之后的雕塑,由此后结构主义理论应运而生。极少主义以后,艺术家将身体和环境纳入雕塑,这是对雕塑和观者空间关系的拓展和对感知的充分调动,艺术家基于经验积累的创作与观者基于经验的解读都揭示了时间经验的本质,雕塑作品存在于空间中也存在于时间的变化中,它的呈现和解读基于它所处的历史语境,也关于观者与它相遇的此刻。

指导教师:王春辰

荼吉尼天图像在日本的流传和成型:以室町时代荼吉尼天曼陀罗为例

赵思凡

荼吉尼天是出现在日本的乘狐女性神明,和稻荷神弁才天都有关系。在室町时代出现了多面多臂的骇人形象,这样的密宗神明和佛教的印象完全不同,这种神明在印度和大陆也不存在,那么她是如何产生的,又是为什么产生在日本的呢?本文经过资料汇总,对于在日的荼吉尼天的图像和资料进行收集和整合,基本完成之后,根据佛教讨论荼吉尼众是如何从普通神众发展成为独尊信仰,并且逐渐和其他信仰结合的。研究方法主要是通过分析图像构成变化和资料阅读收集两种。

指导教师:王云

叶浅予“北游”考

周方涵

提起叶浅予(1907—1995)在北平,人们想到的往往是叶浅予1947年之后在北平艺专(后中央美术学院)任教三十六年的经历,但实际上此前叶浅予就曾经到北方游历,北平还不只来过一次。叶浅予于1935年和1937年到北平,每次在北方停留一、两个月时间,这是南方漫画家最初与北平产生的联系。“北游”期间,他受到了热烈地欢迎,与北方的画家、报人等公众人物发生了交际,也创作了不少作品。现有的学术研究已涉及叶浅予艺术生涯的各个重要时期和重要作品,但他的第一次远途旅行——“北游”,即首度赴北平及周边地区的经历,则还未见有学者进行考察。本文首先梳理叶浅予几次“北游”的经历,通过早期报刊、出版物中的信息追溯叶浅予“北游”的踪迹,归纳旅行中他的主要活动,以对其生平有更详细地补充。其次考察叶浅予在北方的人际交往,分析他以何方式和北方的什么人有往来,这些人在叶浅予的“北游”中扮演什么样的角色。此外,叶浅予在“北游”时创作的作品在其艺术生涯中具有独特性,既有交游之作,也体现了他的创作新风。这些方面构成了叶浅予对北方的印象,使得他选择在北方定居。总而言之,本文通过考察叶浅予的“北游”及其与北方文化圈的往来,分析“北游”对叶浅予艺术人生的影响。

指导教师:曹庆晖

彼时·此时:2020中央美术学院线上毕业季

扫描二维码

相关链接:

青春学术:中央美术学院人文学院2020届博士研究生毕业论文简介

美术遗产

原文始发于微信公众号(美术遗产):青春学术:中央美术学院人文学院2020届硕士研究生毕业论文简介

规划问道

规划问道