我国著名建筑学家、建筑教育家、同济大学建筑与城市规划学院教授、博士生导师,上海建筑学会名誉理事长罗小未先生,因病医治无效,于2020年6月8日6时30分在上海逝世,享年95岁。

罗小未先生长期从事西方建筑史教学工作,是我国著名的建筑历史理论家和建筑教育家,一直致力于建筑历史、建筑理论、建筑评论以及近代建筑遗产保护的教学与研究,特别是西方现代建筑史以及后现代建筑思潮的研究方面有很深的造诣,培养了一批优秀的学生,在国内建筑界产生了广泛而深远的影响。

罗小未先生是我刊顾问,2012年秋,罗小未先生为正处于筹备阶段的《建筑遗产》撰写了珍贵的寄语,于四年之后的春天刊登在创刊号上,寄语中罗小未先生对建筑遗产保护工作的探索给予了莫大的肯定与鼓励。时隔四年许,惊闻先生仙逝,学界共殇,编辑部全体成员亦深感悲痛!现刊发此寄语表达对先生的感恩和哀思。

先生千古 一路走好!

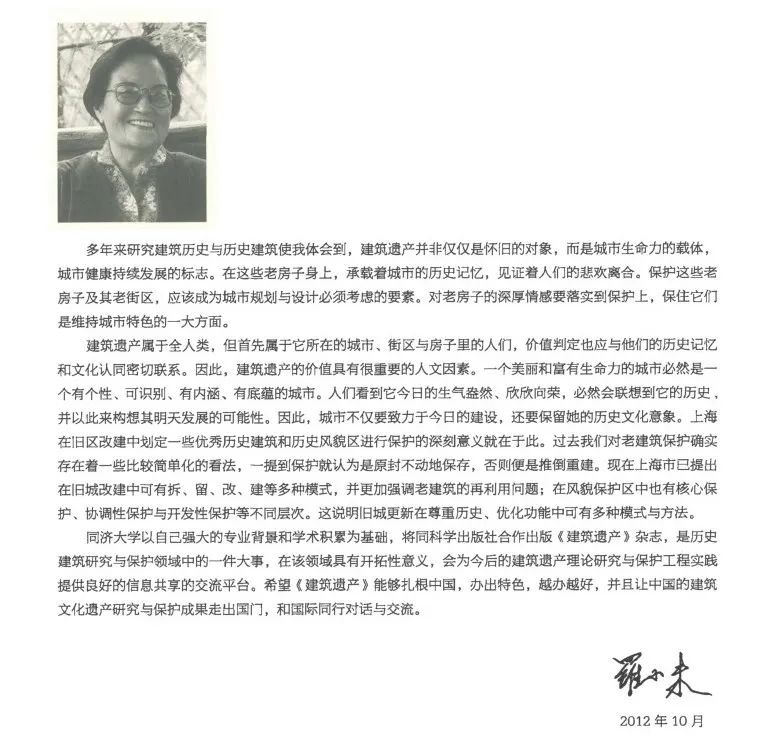

寄语

多年来研究建筑历史与历史建筑使我体会到,建筑遗产并非仅仅是怀旧的对象,而是城市生命力的载体,城市健康持续发展的标志。在这些老房子身上,承载着城市的历史记忆,见证着人们的悲欢离合。保护这些老房子及其街区,应该成为 城市规划与设计必须考虑的要素。对老房子的深厚情感要落实在保护上,保住它们是维持城市特色的一大方面。

建筑遗产属于全人类,但首先属于它所在的城市、街区与房子里的人们,价值判定也应与他们的历史记忆和文化认同密切联系。因此,建筑遗产的价值具有很重要的人文因素。一个美丽和富有生命力的城市必然是一个有个性、可识别、有内涵、有底蕴的城市。人们看到它今日的生气盎然、欣欣向荣,必然会联想到它的历史,并以此来构想其明天发展的可能性。因此,城市不仅要致力于今日的建设,还要保留她的历史文化意象。上海在旧区改建中划定一些优秀历史建筑和历史风貌区进行保护的深刻意义就在于此。过去我们对老建筑保护确实存在着一些比较简单化的看法,一提到保护就认为是原封不动地保存,否则便是推倒重建。现在上海市已提出在旧城改建中可有拆、留、改、建等多种模式,并更加强调老建筑的再利用问题;在风貌保护区中也有核心保护、协调性保护与开发性保护等不同层次。这说明旧城更新在尊重历史、优化功能中可有多种模式与方法。

同济大学以自己强大的专业背景和学术积累为基础,将同科学出版社合作出版《建筑遗产》杂志,是历史建筑研究与保护领域的一件大事,在该领域具有开拓性意义,会为今后的建筑遗产理论研究与保护工程实践提供良好的信息共享的交流平台。希望《建筑遗产》能够扎根中国,办出特色,越办越好,并且让中国的建筑文化遗产研究与保护成果走出国门,和国际同行对话与交流。

2012年10月

罗小未

-本文刊登于《建筑遗产》2016年第1期-

感谢关注“建筑遗产学刊”微信平台!

微信平台:jzyc_ha(微信号)

建筑遗产学刊(公众号)

官方网站:www.jianzhuyichan.cn

电话:(86)21-65982383

邮箱:jzyc.ha@tongji.edu.cn

原文始发于微信公众号(建筑遗产学刊):怀念罗小未先生

规划问道

规划问道