王 凯,中国城市规划设计研究院院长,教授级高级城市规划师,中国城市规划学会区域规划与城市经济学术委员会主任委员,住房和城乡建设部城镇化专家委员会委员。

李 凯,中国人民大学公共管理学院城市规划与管理系,中规院(北京)规划设计公司规划二所,博士,国家注册规划师,本文通信作者。

1

研究缘起:进城与返乡的故事

如今,流动人口逐步趋于稳定化、家庭化,正在进入就业、居住、生活、身份等全方位市民化的新阶段,流动人口市民化被列为新时期城镇化的首要任务。流动人口市民化的内涵可以围绕着“化”的过程来理解,即“市民化”的过程是流动人口的经济属性需求(就业、收入等)、自然属性需求(就医、教育、养老等)和社会属性需求(社会交往等)得到不断满足的过程。外来流动人口的这些市民化需求都需要在本地城市政府的帮助下才能满足,才能实现其“市民”身份的转换,这也迫使地方政府推动相关制度创新和城市治理的转型。

然而市民化制度改革仍面临深层次的结构性矛盾:流动人口的大城市偏好与落户政策的小城市导向共同导致了中国流动人口市民化的供求空间不匹配。即人口净流出的中小城市进城落户几乎是零门槛,但仍盲目强调户籍改革;而流动人口大规模集中的大城市户籍门槛条件依然苛刻。不同规模等级的城市之间出现了“防范式”治理、“开放式”治理和“筛选式”治理等不同的城市治理模式。

2

市民化治理效率及其空间格局

2.1 人居环境良好的中部地区

总体上好于东部和西部地区

东部地区凭借较高的收入水平和较多的就业机会仍是流动人口的主要迁入地,但由于市民化制度设计的滞后、市民化成本的高昂使得流动人口的市民化程度并不高,也就表现出较低的市民化效率。西部地区除重庆和四川之外治理效率也普遍很低,东北地区治理效率表现整体低迷,这些地区由于人居环境较差,一直是中国人口密度最低的地区,近年来人口密度仍在不断下降,这也符合人口向温带集聚的全球趋势。

2.2 以省内流动为主的城市治理效率好于以跨省流动为主的城市治理效率,就近市民化将成为流动人口市民化的主导模式

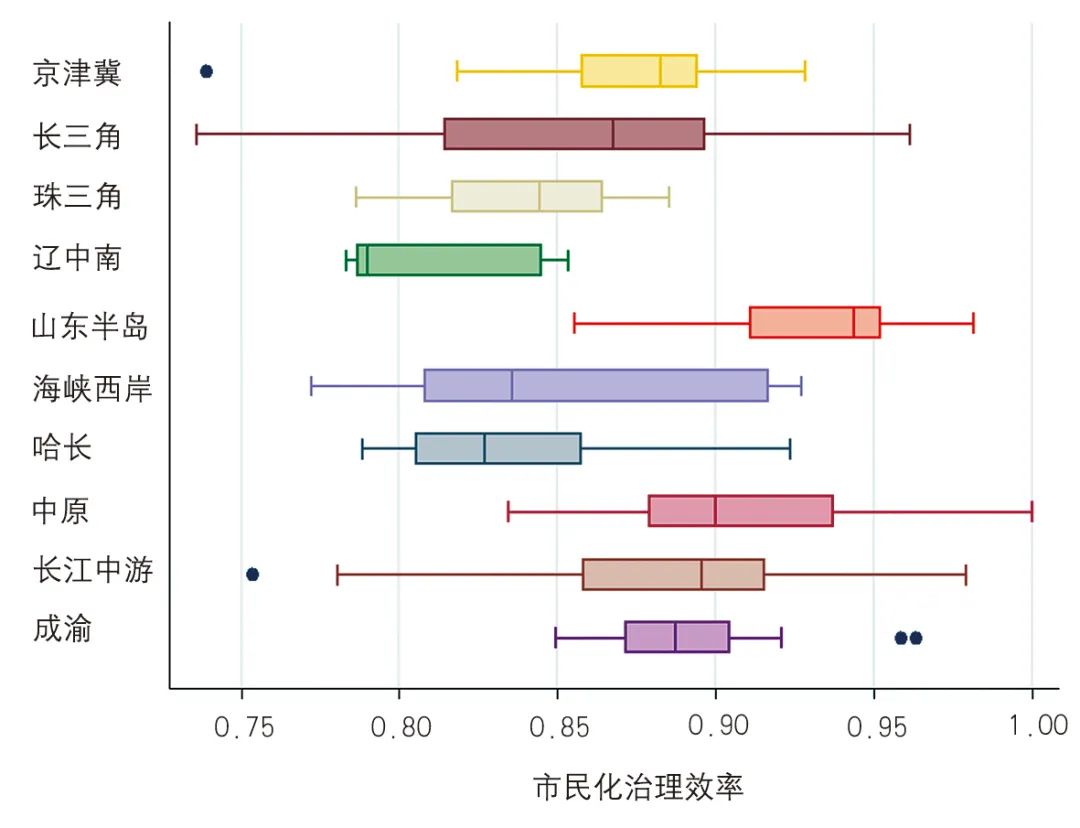

从城市群的尺度来看,山东半岛城市群、成渝城市群等表现较好,而辽中南城市群、哈长城市群、海峡西岸城市群等表现整体不佳(图1)。就京津冀、长三角、珠三角三大城市群来看,京津冀和珠三角内部城市之间的治理效率差异不大,而长三角内部城市之间的治理效率差异很大,空间异质性很强,这很可能是由于长三角城市群包括上海、江苏、浙江、安徽等三省一市,各省市发展阶段不一,以省内流动为主的安徽省市民化治理效率高于以省外流动为主的江苏和浙江两省。

▲ 图1 | 流动人口市民化治理效率的城市群比较

▲ 图1 | 流动人口市民化治理效率的城市群比较注:该图为显示数据分布规律的箱形图,箱形自左至右的五条竖线分别代表数据的5个统计量(依次为最小值、下四分位数、中位数、上四分位数和最大值),箱形之外的圆点为异常值。10个不同颜色的箱形分别代表10个城市群的市民化治理效率数值。

▲ 图2 | 市民化治理效率与跨省迁移比例的关系

▲ 图2 | 市民化治理效率与跨省迁移比例的关系3

中国流动人口市民化的制度逻辑

新制度主义理论强调个体行为动机与制度结构之间的互动,因此能够很好地解释地方政府在中央制度框架内的行为逻辑。新制度主义理论分为历史制度主义、社会学制度主义和理性选择制度主义,它们分别从宏观、中观和微观来阐释制度因素的作用(Peter Hall,1996)。

3.1 宏观层面“摸着石头过河”的

历史制度主义强调“路径依赖”,认为一种制度一旦形成,不管是否有效,都会在一定时期内持续存在并影响其后的制度选择。就市民化政策来看,它明显受限于我国从计划经济体制向社会主义市场经济体制转轨的“路径依赖”。我国更加偏好渐进式的市民化制度改革方式,包括增量改进、实验推广和非激励改革等。因为一旦方向错误,“摸着石头过河”的渐进式改革能够更方便地及时做出调整。

因此,市民化制度改革绝非是一蹴而就的,而是需要在不断“调试”中久久为功,市民化试点创新的效果显现仍然需要时间。一方面,试点过程中仍然存在中央顶层设计在地方执行不到位的问题,例如,不同政策设计之间单兵突进、缺乏系统配套,如户籍改革和土地改革;地方政府对顶层设计的意图没有吃透、上级政府对基层自主裁量权赋予不足等问题依然存在。另一方面,由于涉及公安、教育、建委、劳社等多部门的协同配合,同时需要中央-省-地市等多级政府建立合理的事权划分和成本分担原则,因此中央政府提出的顶层制度设计能否更好地转换为地方政府的治理效能,这极为考验地方政府的城市治理能力。

3.2 中观层面:区域竞争压力下

本文回归分析的结果充分验证了这一点,区域协同治理水平对城市的市民化治理效率有着显著的正向促进作用。地方城市的市民化制度改革上存在模仿性制度同构行为,以期在与周边城市的激烈竞争中胜出。因此,未来流动人口市民化的制度改革应该从一个城市的“单打独斗”走向城市群/都市圈的协同治理。探索户籍转换、土地指标调剂、税收分享等机制,在基础设施一体建设、公共服务共建共享、生态环境共保共治等方面加快同城化发展,在城市群/都市圈范围内实现流动人口的集中市民化。

3.3 微观层面:地方政府在

从收益来看,如果市民化制度改革的收益越明显,就越会获得政府的认可与重视。近年来我国城市之间的“抢人大战”就是这种利弊考量之后的理性选择。从“本能排斥”到“主动抢人”的背后,折射出城镇化下半场人口流动空间趋势的变化以及城市竞争模式的变化。过去是农村剩余劳动力的乡城流动为主,流动规模是供大于求的“无限”增量,所以是人主动到城市寻找工作,城市竞争模式是产-城-人(城市设置各项优惠政策吸引企业,各类企业推动城市的工业和商住开发,进而吸引劳动力就业);现在是以流动人口在不同城市之间的城城流动为主,流动规模是供小于求的有限存量(自2015年起,中国流动人口规模连续4年下降),所以需要城市主动吸引人、留住人,城市竞争模式是城-人-产(城市改善公共服务、提高城市品质,吸引各类人才,人才集聚吸引现代企业)。此外,消费逐步取代投资成为未来城市经济的主要动力,而建立在人口吸引力基础上的本地市场则是扩大消费的必要路径。

因此,未来城市竞争的核心就在于公共服务供给水平的竞争(既包括供给的数量,如人均享有的教育、医疗、养老等设施;也包括供给的质量,如高品质的魅力空间等)。同样,流动人口市民化治理的核心就是实现公共服务的均等化享有,而地方政府也正是通过公共服务的供给水平和获得门槛两种调控策略实现对流动人口的争夺或是疏解。本文回归分析结果发现,公共服务的供给能力和获得门槛分别对市民化治理效率起到了显著的提升和抑制作用,而城市规模的扩大会同时强化这种提升和抑制作用。

如何提升地方政府在流动人口市民化中的实际收益?又如何分担流动人口市民化中的各项成本?这是调动地方政府积极性的关键所在。未来“人钱挂钩、钱随人走;人地挂钩、以人定地”的人地钱挂钩政策有望激励地方政府采取更为主动有效的行动。未来应因城施策,使得不同地域、不同规模城市的市民化政策能够更好适应流动人口的流动趋势和居留意愿,引导流动人口实现有序空间流动和合理空间分布。

原文始发于微信公众号(城市规划):【文章导读】中国城市流动人口市民化空间分异与治理效率

规划问道

规划问道