作者:刘娜奇、李欣宇

93年前的今天,1927年8月1日凌晨,周恩来、朱德、贺龙、叶挺、刘伯承等率起义军向驻守南昌的国民党军队发动进攻,打响了武装反抗国民党反动统治的第一枪,标志着中国共产党独立领导武装斗争、创建人民军队和武装政权的开始。自此,中国工农红军(中国人民解放军前身)登上了历史舞台,掀开了中国革命的新篇章。1946年6月,中国人民革命军事委员会发布命令,规定以“八一”两字作为中国人民解放军军旗和军徽的主要标志。8月1日被正式定为中国人民解放军的建军节。

在今天这样一个特殊的日子,有太多的革命先烈值得我们纪念与缅怀,今天讲其中一位为中华民族和中国人民的解放事业建立了不朽功勋的伟大无产阶级革命家、军事家、马克思主义军事理论家——中国人民解放军的缔造者之一——刘伯承元帅。

图/佩戴勋章的刘伯承(1955年),来源:网络

启蒙致知,砥砺求学

1892年12月4日,刘伯承出生在重庆开县赵家场浦里河边的一座三合小院。祖父去世后,父亲弟兄六人分家,5岁的刘伯承随父亲搬迁到沈家湾三合院(即刘伯承故居)生活。刘伯承自幼家境贫寒,但父亲刘文炳却非常注重对他的教育,为不到六岁的刘伯承请了教书先生任贤书老师。任老师不仅学识渊博,而且谙熟兵法,精通拳术,武艺高强。在任老师的严格教诲和耐心引导下,小伯承认真读书、刻苦习武,在德、智、体三方面都受到了良好的锻炼。古道边的黄桷树下,常常能够看到师生二人教学、练武的身影。

1905年,刘伯承考入县城高等小学堂,那里的教师都是思想进步的留学生。正是在这里,刘伯承积极地与新潮思想的进步人士交流,开阔了眼界,看到了世界潮流,了解了中国革命的形势,认识到了封建制度的腐朽和没落,并初步孕育了民主主义革命思想。

1907年,刘父病故,刘伯承不得不辍学回家务农,挑起全家的生计重担。他起早贪黑,勤勤恳恳,家庭生活窘迫之态却与日俱增,自此深刻体会到农民的疾苦;在衙门做了半年多的巡警,他亲眼目睹了衙门官府的黑暗,进一步看清了清朝封建统治的腐朽,切身体会到了封建等级制度的不合理,更加激励他怀着一颗忧国忧民的赤子之心、立志寻求救国救民之道。

1911年末,19岁的刘伯承毅然背起行囊,经黄桷树古道,由渡口乘船到万县,参加响应辛亥革命的学生军。母亲泪眼相望,盼望他能为家里的生计出力,他慨然回答:大丈夫当仗剑拯民于水火,岂顾一身之富贵!就这样,他怀着富国强兵的强烈信念,离家投入到孙中山领导的民主革命中去。

图/青年刘伯承(1912年),来源:网络

壮志革命,从戎救国

自刘伯承离开家乡后,便义无反顾地投身到孙中山领导的民主革命中,经历了护国战争、护法战争、军阀混战,在川中转战十余载。1916年在讨袁护国斗争中,刘伯承组织四川护国军第四支队攻下丰都,在反动军队的反扑中他右眼中弹,为保持大脑清醒,在不打麻药的情况下,摘除受伤眼球,被德国军医称为“军神”,传为佳话。这场战役使年仅二十四岁的刘伯承赢得了川中名将的美誉。虽然川中转战十年里遍体鳞伤余只眼,但他富国强兵的雄心壮志未酬,一边操练自己的军事才能,一边探索革命道路。通过与吴玉章、杨闇公等人的接触,他认定共产党是拯救中国的希望所在。1926年5月,刘伯承光荣地加入了中国共产党,至此,他完成了民主主义者向共产主义者的转变,他不愧是一位坚贞的共产党员和卓越的无产阶级战士。

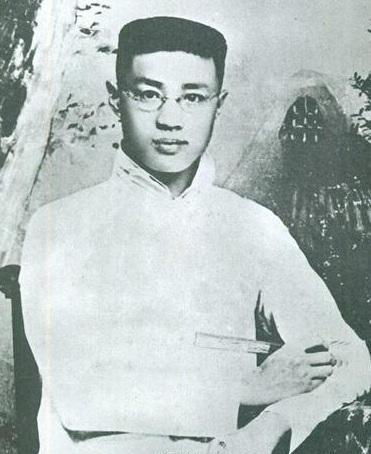

图/1926年刘伯承入党后不久,任中共重庆地委军事委员会委员时的留念,来源:网络

同年12月,刘伯承奉命与杨闇公、朱德等发动泸(州)顺(庆)起义。由于他熟知川军情况且素负众望,便担起了“国民革命军川军各路总指挥”的重任。在历时167天的起义过程中,他调兵遣将,进退有方,安民治政,措置裕如,有力地策应了北伐战争,实现了中共中央关于抑制四川军阀部队东下威胁武汉的战略目的。

1927年8月1日,南昌起义的第一声枪响,中国工农红军登上了历史舞台。刘伯承在起义中任参谋长,功勋卓越,表现出非凡的政治水平和卓越的军事才能。此后,刘伯承奉派赴苏联学习军事,学成归来的他先后任中共中央军事委员会参谋长、长江局军委书记兼参谋长、中央军委委员,协助中央军委书记周恩来处理军委日常工作,为中国工农红军的发展与军事素质的提升做出了巨大贡献。

屡建奇功,功勋卓越

长征期间,刘伯承先后指挥部队突破乌江,智取遵义,四渡赤水,并亲率干部团抢占皎平渡,保障全军渡过金沙江。与大凉山彝族首领小叶丹歃血为盟的事迹更是传为一段佳话。红一、红四方面军会合后,刘伯承坚决执行中共中央关于北上抗日的方针,在逆境中和朱德一起同张国焘的分裂活动进行了斗争,确保了红军三大主力的顺利会师。

图/红军长征,来源:网络

图/抗日战争,来源:网络

抗日战争爆发后,刘伯承任八路军第129师师长,和政治委员邓小平一起,率部奋战在太行山上。他指挥部队创建了晋冀鲁豫抗日根据地,粉碎了日伪军的频繁“蚕食”和残酷“扫荡”,给侵华日军以沉重的打击,牢牢把紧太行山这道华北抗日根据地的“南大门”。

图/刘伯承任129师师长(1937年),来源:《刘伯承传》

图/一二九师出征向太行山挺进(1938年),来源:网络

解放战争时期,“刘邓”大军千里跃进大别山,直捣国民党统治腹心,开辟并扩大了中原解放区,形成三路大军互为犄角、机动歼敌、逐鹿中原的大好局面,迫使国民党军陷于被动防御地位,对扭转全国战局起到了决定性的作用。毛泽东把以刘邓大军挺进大别山为起点的战略进攻称作中国革命“历史的转折点”。

图/刘伯承师长与邓小平政委的合影(1938年),来源:网络

刘伯承的一生经历了中国革命战争的全部过程。在土地革命、长征、抗日战争、解放战争时期的无数次战役中,他歼敌无数、战功赫赫、所向披靡,为中国人民的解放事业立下不朽的功勋。1955年,他被授予了中华人民共和国元帅的军衔。

投身教育,创办军校

刘伯承一贯主张“建军必建校”、“治军必先治校”的理念。从泸顺起义举办军事学校开始,他历任红军大学校长、抗日军政大学副校长、中原军区、第二野战军军政大学校长和政委等职,为人民军队的发展壮大培养了一批又一批的骨干力量,并且积累了丰富的教学经验和管理经验。1950年下半年,当刘伯承得知中央要办一所教育、训练中高级干部的陆军大学时,立即提笔给中央写信,恳请“辞去在西南担任的一切行政长官职务,去办一所军事学校。”在党中央批准他的请求后,考虑到将来要开设空军系、海军系,他建议将原先命名的“陆军大学”更名为“军事学院”。就军事学校的选址,曾有人建议在北京的圆明园遗址开办,但他坚持军队不应占用文物,最后把目光投向了当时位于南京的华东军区军政大学。1950年11月下旬,刘伯承奔赴南京投入到紧张的建校和教学准备工作中,从设置班次、撰写审定教材到挑选教员等一系列工作他都要亲力亲为,严谨办学。

1951年1月15日,中国人民解放军军事学院正式诞生,刘伯承和学院工作人员用心血和汗水谱写了中国军事学院光辉历史的第一章。学院成立后,为适应现代化正规化的办学需求,他在较短的时间内建立了完善的规章制度,严格保证管理制度的贯彻执行。继陆军学院逐步完善后,他又陆续创立了海军、空军、炮兵、装甲兵等院系,将陆军学校衍生发展成为多兵种的人民解放军高等学府,培养了大量德才兼备的军官和将士,为新中国的军事人才培养奠定了良好的基础,对党和国家国防事业和人民解放军正规化和现代化建设做出了不朽的贡献。

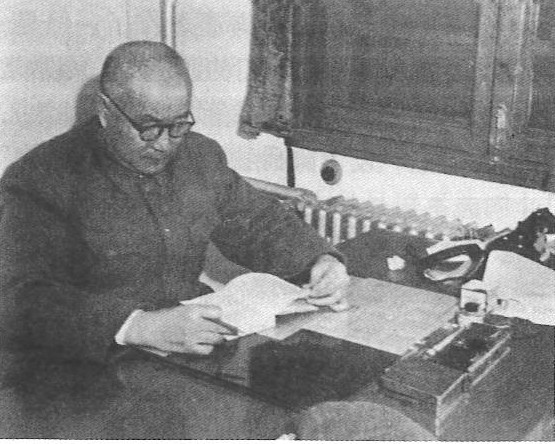

图/刘伯承院长在军事学院成立典礼上致辞(1951年),来源:《刘伯承传》

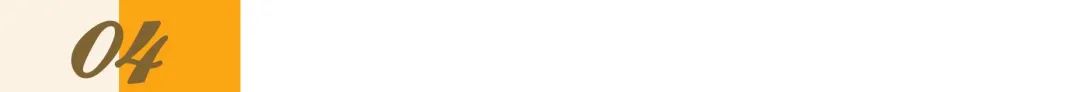

图/刘伯承在审阅军事教材(1951年),来源:《刘伯承传》

图/刘伯承亲自为学员上课(1952年),来源《刘伯承传》

墓表纪念,魂归故里

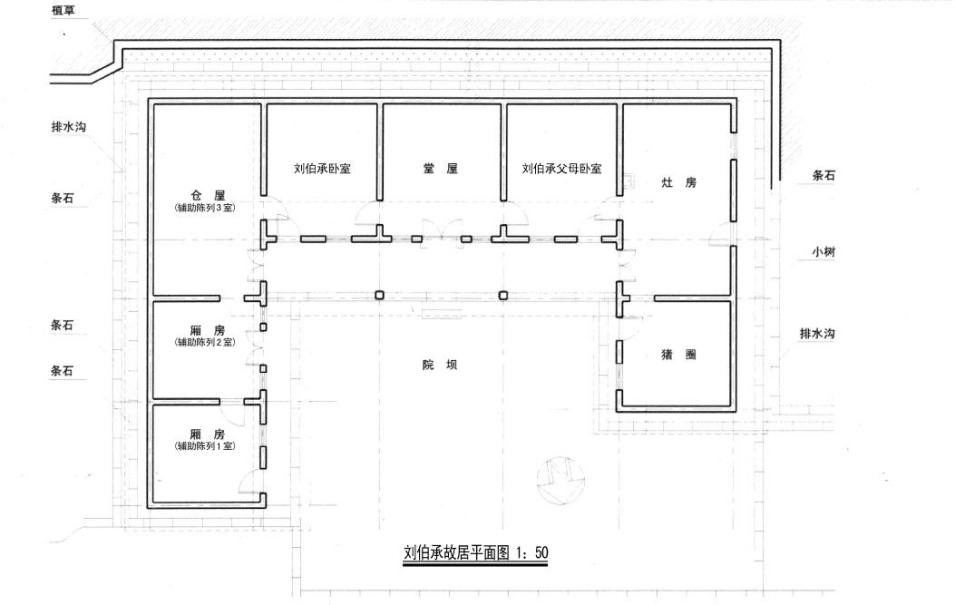

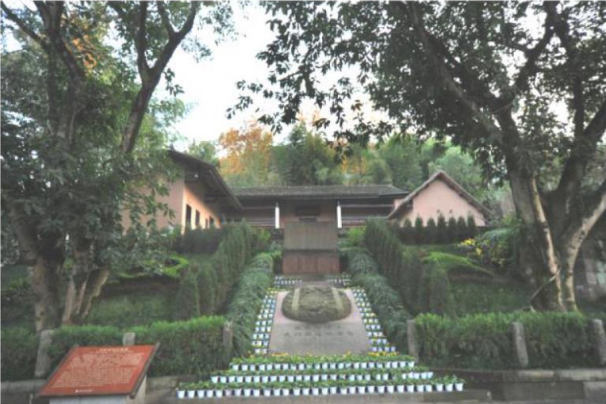

1987年,刘伯承同志在北京逝世,因他对家乡故土的眷恋,遵其遗嘱,将他的部分骨灰葬在了浦里河畔的故居。这栋晚清川东传统民居主体为土墙砌筑、青瓦覆顶,局部是茅屋。民居正面三开间,中间是厅堂,两侧是卧室;东边是三间厢房,西边是灶房和猪舍(茅屋)。后人在故居前为其修建了肃穆简朴的陵园,并在陵园两侧栽种其生前最喜爱的黄桷树,陵园与故居合置一处,实现了刘帅魂归故里的遗愿。

图/刘伯承故居 来源:作者拍摄

图/刘伯承故居平面图,来源:刘伯承同志纪念馆

图/刘帅陵园 来源:刘伯承同志纪念馆

图/黄桷树(陵园两侧),来源:作者拍摄

图/刘伯承家的石碾盘,来源:作者拍摄

这里不仅仅留存有故居建筑与陵园,更记录与展现了刘伯承少年时代的生活点滴。故居旁的柚子树见证了刘帅的成长,堰塘和碾盘使人忆起刘帅小时候与家人一起务农的艰辛,为他读书习武遮挡烈日的黄桷树、离家时所经的古道与码头,都使得刘帅勤耕苦读、投身从戎的成长轨迹变得更加鲜活起来。

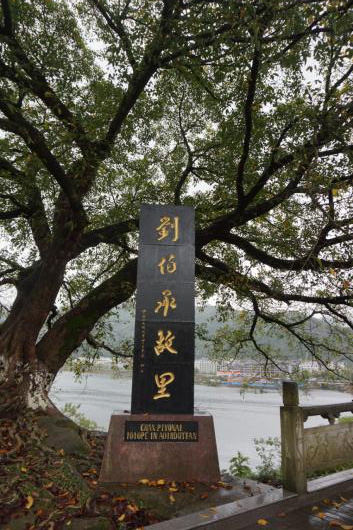

从“故居”到“纪念馆”

如今,刘帅已故去三十四年,但其仁、信、智、勇、严的军人品质与一代名将帅的风范仍然影响着世人。位于重庆市开州区的刘伯承故居,也逐渐成为了人们纪念和凭吊悼念刘帅的重要纪念地。1988年8月,中国人民解放军四川省军区在刘伯承故居西北广场树立了“刘伯承故里”纪念碑;1990年铸就了“刘伯承跃马铜像”,置于故居前广场正中。同年1987年12月4日,修缮后的故居正式对外开放,由一座普通民居转变为了一处追思、缅怀刘伯承元帅的重要纪念地。1992年12月4日,在刘帅诞辰100周年时刘伯承同志纪念馆也在开州区汉丰街道盛山社区正式开放,刘伯承同志纪念馆馆名由邓小平同志题写,馆内设6个展厅,通过大量实物和图片资料,完整地展现了刘帅丰功伟绩伟大光辉的一生。

图/“刘伯承故里”纪念碑,来源:作者拍摄

图/刘伯承同志纪念馆,来源:网络

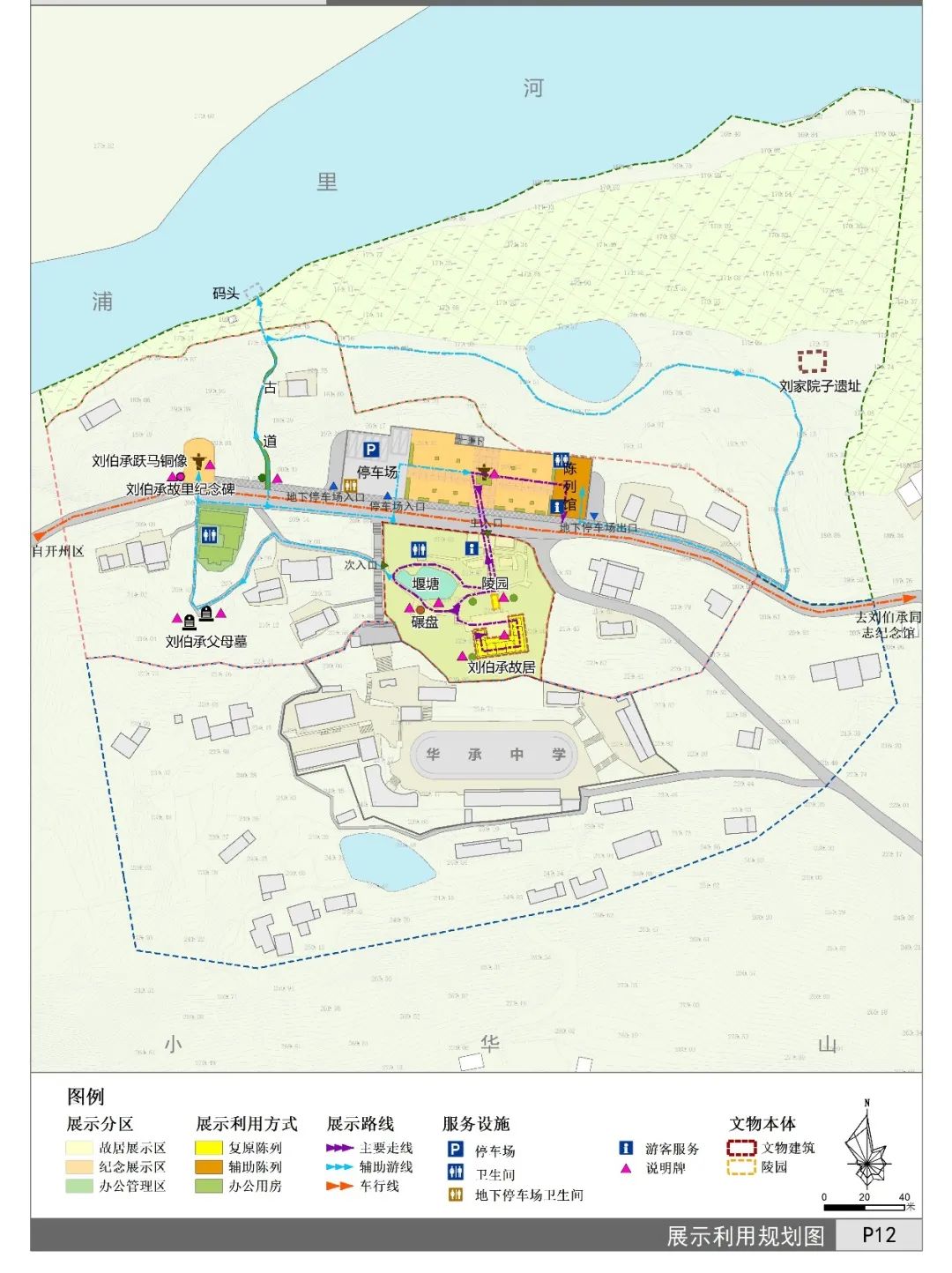

2013年,刘伯承故居被列入第七批全国重点文物保护单位。长期以来,故居本体的保护与利用工作得到了足够重视,但对故居周边环境要素的关注却不够充分,基于对刘伯承故居价值的认识,笔者认为很有必要重新梳理刘伯承故居的文物构成体系,将所有与其少年时代生活相关的环境要素(如堰塘、碾盘、古道等)以及其从民居衍变为纪念地的重要见证——陵园共同纳入到保护体系中,完整地保护刘帅故居的相关环境,生动地讲述刘帅生于斯、葬于斯的完整一生。

除了位于赵家街道浦里河边的故居外,开州城区内还有一处刘伯承纪念馆,彼此相隔约20公里,目前缺少成熟的交通流线组织。如果两者在展示内容和主题上有过多重复,很容易影响游客的参观效率与体验感。因此,如何给予故居与纪念馆清晰且有所差异的展示定位,是刘伯承故居下一步的展示利用重点。

为此,笔者希望未来两者能够建立起直接、快捷的交通联系,同时在展示主题和内容上,形成前后衔接、侧重不同的展示方式:故居以真实的文物原状陈列与真实历史环境的游览为核心,串联刘伯承故居及周边的历史环境要素,侧重展示刘伯承的青少年成长环境与他早期参加民主主义革命的经历;而刘伯承同志纪念馆则以室内展览陈列和纪念性景观为核心,侧重介绍其加入中国共产党之后的革命事业以及在军事教育方面所做出的杰出贡献。通过不同展陈方式和人物历史时期的侧重,使刘伯承故居与刘伯承同志纪念馆互相呼应、紧密衔接,共同完整地展现刘伯承同志的一生。

图/刘伯承故居展示利用规划图,来源:作者绘制

结语

刘伯承的青少年成长环境塑造了他的品格,影响他走上了革命道路,使他最终成为一代开国元勋。刘帅是开州人民的骄傲,刘伯承故居也成为了刘氏后人和民众的情感寄托之所,静静地矗立在浦里河畔,为一批又一批前来缅怀先烈的游客讲述刘帅的成长故事。故居前陵园的一方青石碑,刻着祖国与人民对他永远的怀念。

项目名称:刘伯承故居保护规划

起止时间:2018.11—至今

项目委托方:刘伯承同志纪念馆

项目承担方:北京国文琰文化遗产保护中心有限公司综合三所

进展程度:中期成果

相关链接:

刘娜奇

北京国文琰文化遗产保护中心综合三所 设计师

沈阳建筑大学建筑学硕士

李欣宇

北京国文琰文化遗产保护中心综合三所 项目负责人

北方工业大学建筑设计及理论硕士

*本期编辑胡玥,排版廷廷。

版权声明:如需转载,请留言联系清源或邮件bjchcc@126.com。未经同意禁止转载。

清源文化遗产

我们是一群工作在文化遗产保护领域第一线的青年,跟您分享实践思考、学术成果、思想碰撞,以及深入遗产地带来的好吃好玩。

*有关于文化遗产保护的话题或疑问,直接微信回复公众号。

原文始发于微信公众号(清源文化遗产):【八一特辑】从这里走出了一位开国元帅|遗产撷英

规划问道

规划问道