【文章编号】1002-1329 (2020)06-0022-09

【中图分类号】F291.1

【文献标识码】A

【doi】10.11819/cpr20200605a

【作者简介】

王 凯 (1963-),男,中国城市规划设计研究院院长,教授级高级城市规划师,中国城市规划学会区域规划与城市经济学术委员会主任委员,住房和城乡建设部城镇化专家委员会委员。

李 凯 (1989-),男,中国人民大学公共管理学院城市规划与管理系,中规院(北京)规划设计公司规划二所,博士,国家注册规划师,本文通信作者。

刘 涛 (1987-),男,北京大学城市与环境学院,北京大学未来城市研究中心,研究员,博士生导师。

* 国家社会科学基金重大项目“新时代非户籍人口市民化的系统解决方案研究”(18ZDA082)。

精彩导读

2017年,中国流动人口规模达到2.44亿人,与印度、巴西等发展中国家的过度城镇化模式不同,“流而不迁”的中国流动人口长期在城乡两地钟摆式往复流动,成为中国城镇化的核心主体和重要特色。然而,近年来流动人口在流动方式上经历了由临时性、单身式向长期性、家庭化的转变[1-2];在流动目的上经历了由单一的提高家庭收入向体验城市生活、享受城市公共服务等多目的性转变[3]。随着城市融入程度的持续加深,流动人口已经进入就业、居住、生活、身份等全方位市民化的新阶段,关于流动人口市民化的研究也迅速成为国内外学者关注的焦点[4-10]。

中国流动人口市民化制度经历了政治性流动及控制时期(1958—1977)、严格控制时期(1978—1983)、允许流动时期(1984—1988)、控制盲目流动时期(1989—1999)[35]、初步融合时期(2000—2012)、分类改革及试点突破时期(2013至今)等多个阶段,市民化制度的变迁整体呈现出由“控制型”管理向“服务型”管理的转变趋势。近年来,中央层面也明显加快了市民化制度改革的步伐:2013年,习近平总书记在中央城镇化工作会议上就明确提出“推进城镇化的首要任务是促进有能力在城镇稳定就业和生活的常住人口有序实现市民化,农民工市民化在大中小城市有不同要求,要明确工作重点”;自2015年起,国家发改委、住房和城乡建设部等11个中央部委先后遴选了3批新型城镇化综合试点地区,并将农业转移人口市民化列为试点地区的首要任务;2018年、2019年的《国家新型城镇化建设重点任务》都明确要求加快农业转移人口市民化,不断提升新市民融入城市能力,强化常住人口基本公共服务,鼓励城市群及都市圈内部各城市之间居住证互认。

由于新制度主义理论强调制度改革是政府与社会、市场,以及政府内部各方博弈的能动作用结果[36],强调个体行为动机与制度结构之间的互动,因此能够很好地解释地方政府在中央制度框架内的行为逻辑。首先,历史制度主义认为历史进程会影响到制度形成与变迁,强调“路径依赖”,即一种制度一旦形成,不管是否有效,都会在一定时期内持续存在并影响其后的制度选择。就市民化政策来看,它明显受限于我国从计划经济体制向社会主义市场经济体制转轨的“路径依赖”。我国更加偏好渐进式的市民化制度改革方式,包括增量改进、实验推广和非激励改革等,地方政府通过“强制性制度变迁”的方式,控制市民化门槛和交易费用,在一定时期内保留低效率制度的存在。其次,理性选择制度主义认为个体的偏好是追求自己效用的最大化,制度的产生和变迁都与行为者的成本-收益相关,当制度改革的收益大于成本时,会促成制度的产生或推动其变迁。市民化制度改革的收益越明显,就越会获得政府的认可与重视,近年来我国城市之间的“抢人大战”就是这种利弊考量之后的理性选择。最后,社会学制度主义强调同构性,认为组织之所以采取一种制度,是迫于社会规范的压力而象征性地采用社会上流行的创新。中国地方政府推行的市民化制度改革,很大程度上也可以看做是上级考核压力下的强制性制度同构,以及与周边城市、对标城市竞争压力下的模仿性制度同构。因此,本文将通过回归模型设计来重点考察渐进式制度创新和模仿性制度同构对城市治理效率的影响,以期验证新制度主义理论在市民化制度改革中的适用性。

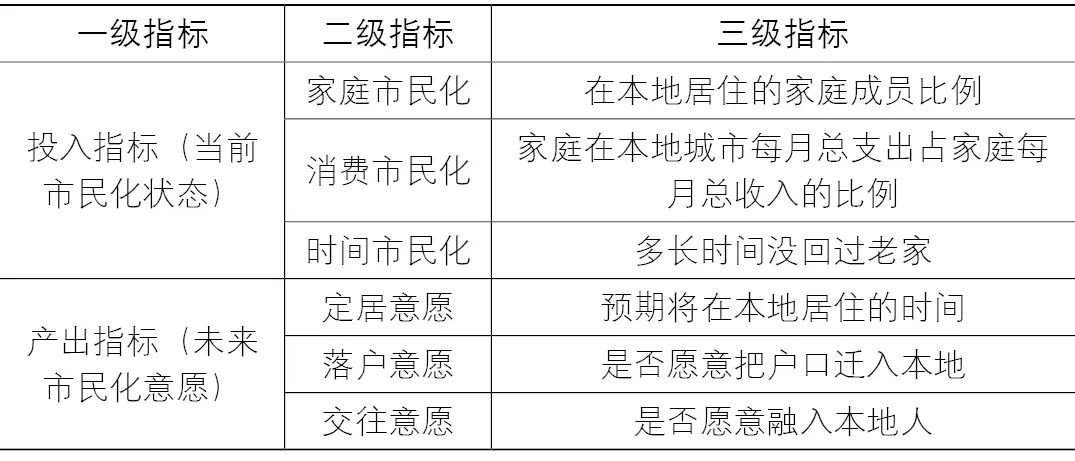

4.1 指标选取

市民化内涵的界定是围绕着“化”的过程展开的,“市民化”的过程是流动人口的经济属性需求(就业、收入等)、自然属性需求(就医、教育、养老等)和社会属性需求(社会交往等)得到不断满足的过程,外来流动人口的这些需求都需要在本地城市政府的帮助下才能满足,才能实现其“市民”身份的转换。在本文的研究设计中,市民化意愿由定居意愿、落户意愿和交往意愿共同构成,它们分别对应着流动人口的经济属性需求、自然属性需求和社会属性需求。

需要强调的是,流动人口的市民化意愿不仅是主观的理想主义,也是对现实情况的理性思考,是基于当前状态和未来预期而做出的综合打算[38-39]。本地城市政府既可以通过改善相应的公共服务提高流动人口市民化意愿,也可以通过设置明确的制度门槛,降低流动人口市民化意愿。例如北京市在非首都功能疏解行动中采取的多项治理措施已经显著影响了流动人口的定居意愿、落户意愿和交往意愿。因此,城市政府通过提供公共服务和设置制度门槛,影响了流动人口市民化意愿的形成,进而,流动人口的市民化意愿(实际上代表着对未来的综合打算)自然也可以反映出城市政府的治理效率。

▲ 表1 流动人口市民化治理效率评价的指标体系

注:表中所有数据均来源于2017年全国流动人口动态监测调查数据。剔除交往意愿、定居意愿和落户意愿中“没想好”的样本,放入DEA模型的共84520个样本。

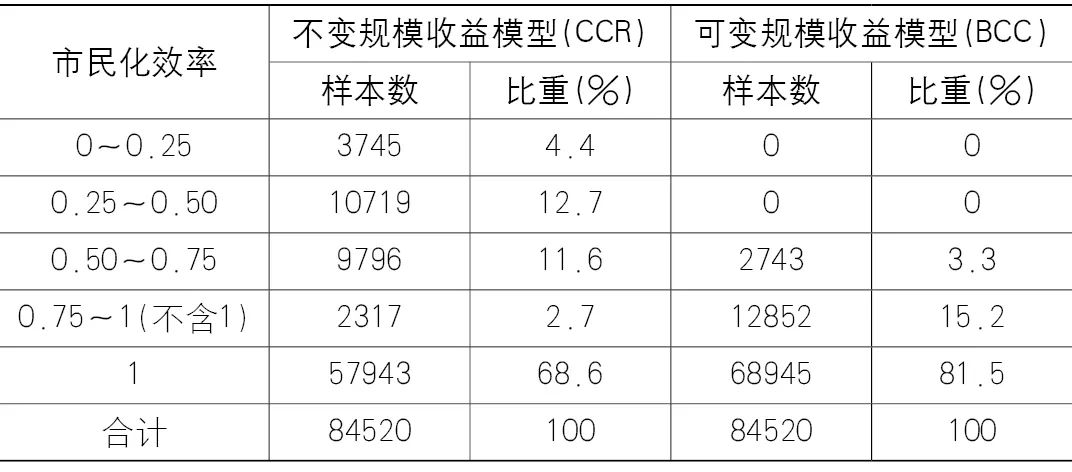

4.2 流动人口市民化的治理效率

在不变规模收益模型中(CCR),流动人口市民化治理效率平均值达到0.85,有三分之一左右的流动人口市民化意愿是DEA无效的。一旦考虑了规模效应(BCC),流动人口市民化治理效率得到了大幅提高,市民化治理效率平均值达到0.95,只有20%左右的流动人口市民化意愿是DEA无效的(表2)。有接近50%的流动人口市民化治理效率的规模效应不变,这表明即使市民化状态得到持续改善,接近一半的流动人口市民化意愿不会得到持续提高,进一步说明了制度力量对流动人口市民化的影响。本文将每个地级市所有流动人口市民化效率的平均值作为地级市整体的市民化治理效率。

▲ 表2 基于CCR模型和BCC模型的流动人口市民化治理效率

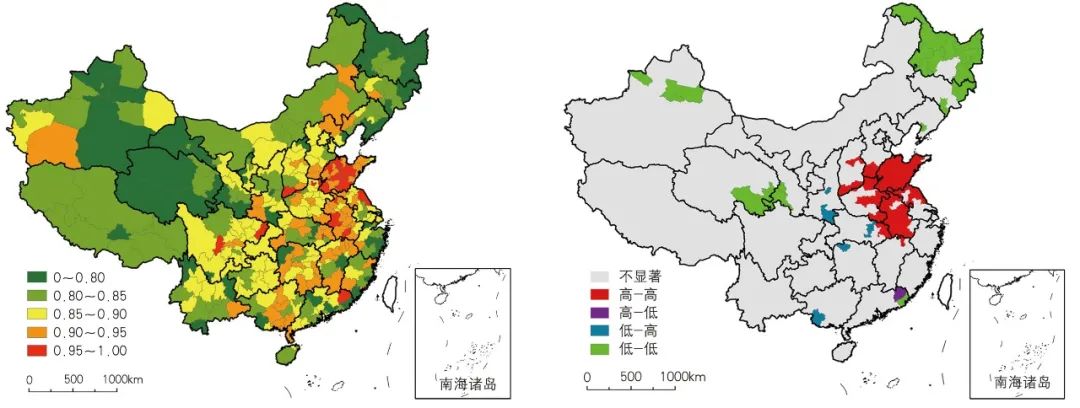

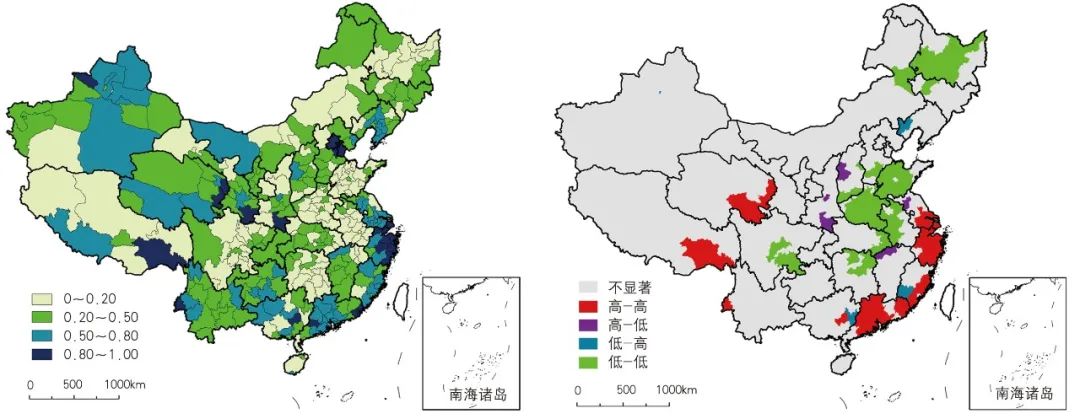

4.3.1 城市治理效率呈现显著的空间自相关,人居环境良好的中部地区总体好于东部和西部地区

通过空间可视化和空间自相关分析,可以发现城市治理效率呈现显著的空间自相关。从全国尺度来看,中部地区治理效率普遍很高,几乎所有城市效率值都在0.8以上,安徽、河南、湖北、山西等中部省份是全国主要的高-高自相关聚集地区(图1),土地资源丰富、气候适宜的人居环境也使得这些地区一直以来都是中国人口密度最高的地区之一,这些地区近些年吸引了大量本省人口回流,带动了中国社会经济的内陆化发展,也表现出较好的市民化效率。东部地区凭借较高的收入水平和较多的就业机会仍是流动人口的主要迁入地,但由于市民化制度设计的滞后、市民化成本的高昂使得流动人口的市民化程度并不高,也就表现出较低的市民化效率。西部地区除重庆和四川之外治理效率也普遍很低,东北地区治理效率表现整体低迷,半数以上城市的治理效率低于0.8。这些地区由于人居环境较差,一直是中国人口密度最低的地区,近年来人口密度仍在不断下降,这也符合人口向温带集聚的全球趋势。再加上政府较弱的公共服务供给能力,促使新疆、甘肃、黑龙江等地区成为全国最为集中的低-低自相关地区。

▲ 图1 中国流动人口市民化治理效率的空间分布(左)与空间关联特征(右)

Fig.1 Spatial distribution (left) and spatial correlation characteristics (right) of the governance efficiency of floating population citizenization in China

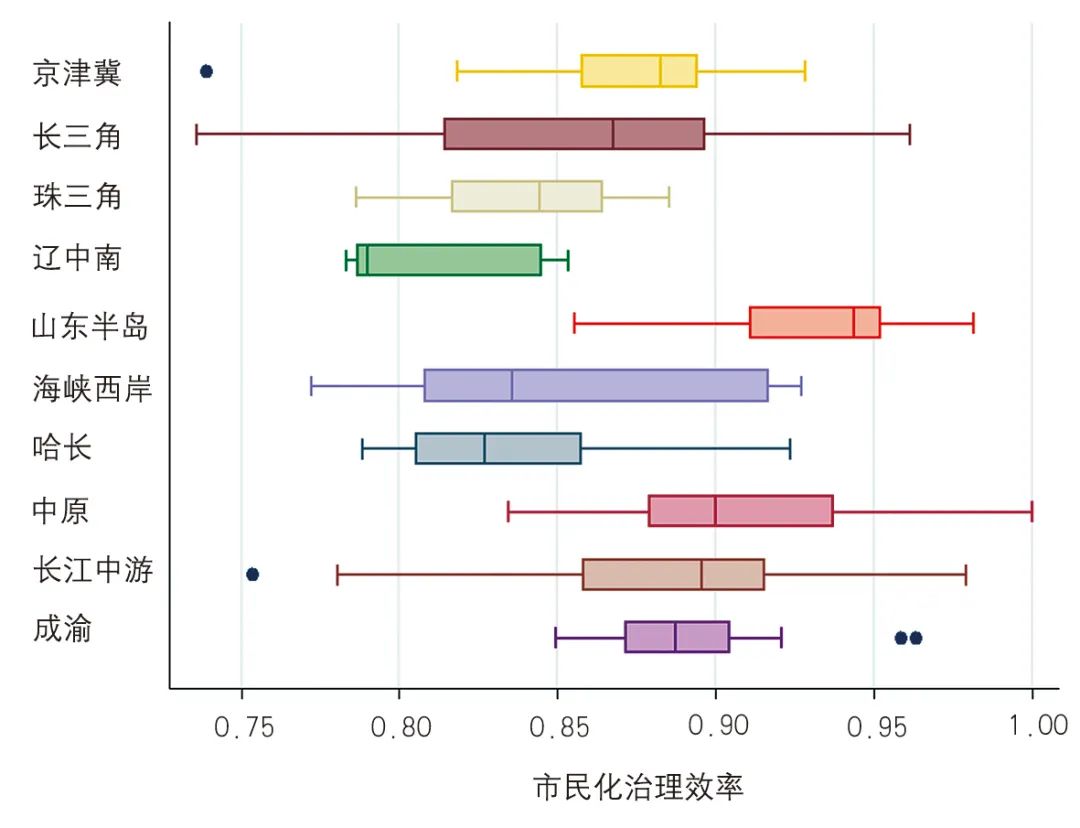

▲ 图2 流动人口市民化治理效率的城市群比较

Fig.2 Comparison on the governance efficiency of floating population citizenization in different city clusters

注:该图为显示数据分布规律的箱形图,箱形自左至右的五条竖线分别代表数据的5个统计量(依次为最小值、下四分位数、中位数、上四分位数和最大值),箱形之外的圆点为异常值。10个不同颜色的箱形分别代表10个城市群的市民化治理效率数值。

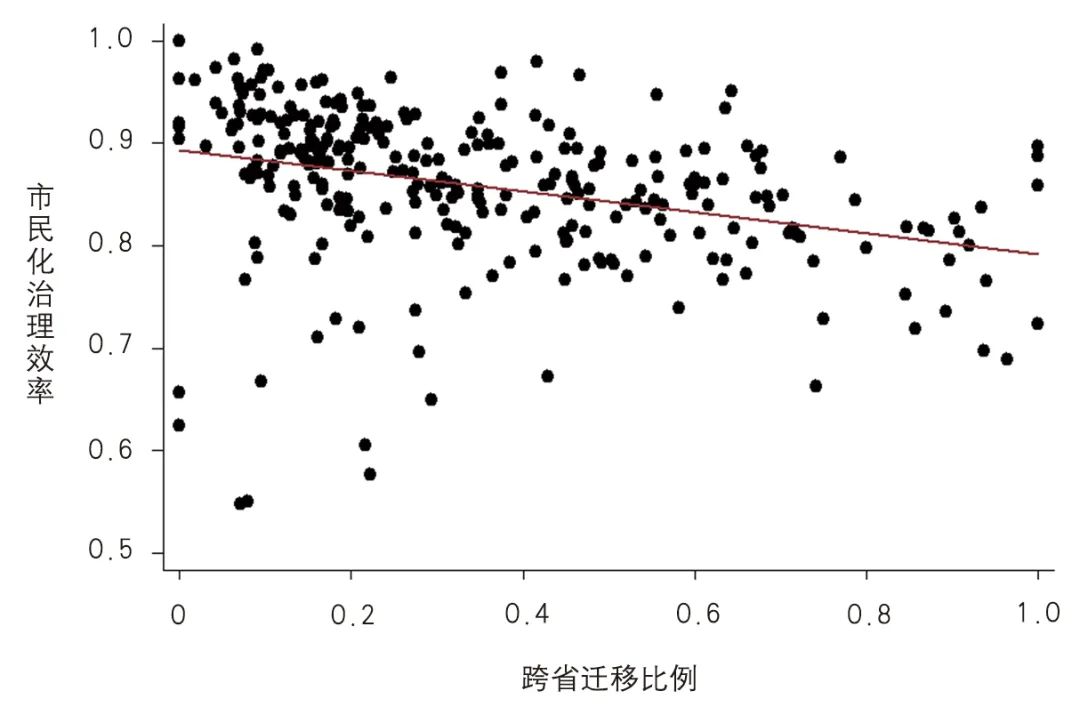

因此,本文进一步对城市内的跨省流动人口占总流动人口比重进行空间可视化和空间自相关分析,发现京津冀、长三角、珠三角、海峡西岸、辽中南等沿海城市群表现出明显的跨省流动模式,其市民化治理效率也相对较低(图3)。而山东半岛、成渝、中原等城市群则是以省内流动为主,其市民化效率也相对较高,这表明省内流动比重的提高有利于流动人口在城镇长期定居和市民化的实现。

▲ 图3 中国流动人口跨省流动比例的空间分布(左)与空间关联特征(右)

为了进一步分析跨省流动比重与流动人口市民化治理效率之间的关系,本文绘制了290个城市的市民化治理效率和跨省流动比重的散点图,呈现出明显的反向线性相关关系(图4)。从图中可以看出,在全国290个地级市中有180个城市的跨省流动比例低于20%,这些城市也基本都表现出较好的市民化效率,只有个别位于黑龙江、内蒙古等边疆省份的城市例外。相关研究同样发现,中国流动人口省内流动的比重已与跨省流动规模相当,在省内流动的外来人口有更高的意愿和更强的能力永久居留城镇[26]。可以预期,流动人口在省内中心城市落户定居的就近市民化将成为中国流动人口市民化的主导模式。

▲ 图4 市民化治理效率与跨省迁移比例的关系

Fig.4 Relationship between the citizenization governance efficiency and the inter-province migration proportion

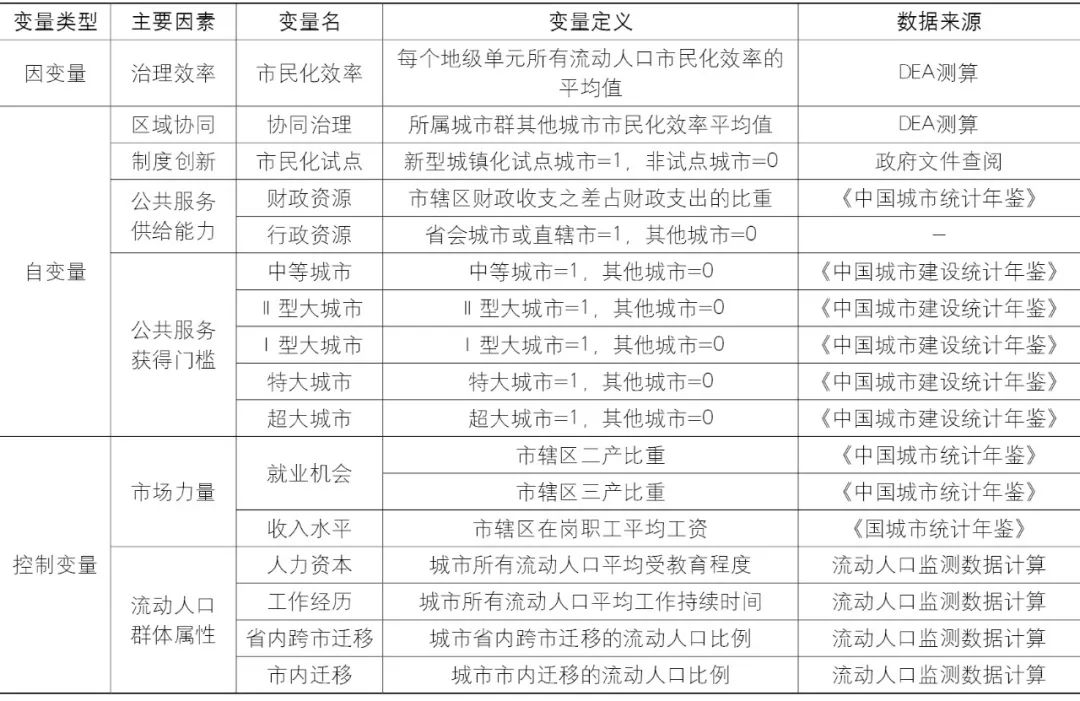

流动人口市民化的治理效率是政府和市场两种力量共同作用的结果。流动人口市民化治理的核心是实现公共服务的均等化享有,而政府在公共服务的供给和分配上拥有决定性的影响。地方政府既是城市公共服务的主要提供者,也是城市公共服务获得门槛的规则制定者。因此,本文从区域协同治理水平、城市制度创新、城市公共服务供给能力、城市公共服务获得门槛4个方面衡量政府力量对流动人口市民化效率的影响。

(1)根据新制度主义理论,城市群内部城市之间在公共服务提供上可能存在示范效应和模仿行为,因此区域协同治理水平也会影响城市治理效率。本文选用所属城市群其他城市市民化治理效率平均值表征区域协同治理水平。

(2)根据新制度主义理论,市民化制度改革可能存在“路径依赖”和渐进式的制度创新。流动人口市民化改革涉及户籍、住房、社保、土地等多个重大领域,而农业转移人口市民化试点能够很好地代表市民化的系统制度创新,因此本文根据先后3批试点地区中包含的88个地级及以上城市,建立了一个制度创新的虚拟变量,将试点城市编码为1,其他地级单元编码为0。

(3)从公共服务供给能力来看,流动人口市民化需要城市在财力、人力、物力等方面的多项投入,而政府财政资源和行政资源是公共服务供给能力的重要体现。本文选用市辖区财政收支之差占财政支出的比重、是否是省会城市或直辖市分别表征城市财政资源和行政资源。

(4)从公共服务获得门槛来看,社保年限、投资规模等户籍准入条件是流动人口获得城市公共服务的主要门槛,由于户籍门槛被证明和城市人口吸引能力高度正相关[31],因此本文选用城区常住人口规模来表征公共服务获得门槛。参照2014年国务院印发的《关于调整城市规模划分标准的通知》,将城市规模划分为小城市、中等城市、Ⅰ型大城市、Ⅱ型大城市、特大城市和超大城市6级,据此设置公共服务获得门槛的虚拟变量。

更多的就业机会和更高的收入水平是影响流动人口市民化的主要市场因素[22-23],本文选用市辖区二产就业比重、市辖区三产就业比重表征城市的就业机会,选用市辖区在岗职工平均工资来表征城市的收入水平。

流动人口自身的人力资本、工作质量和迁移距离也可能影响其市民化效率。人力资本的提升、工作经历的增长以及迁移距离的缩短都可能会对流动人口的市民化产生正向促进作用,本文选用平均受教育程度、平均工作持续时间分别表征城市流动人口的人力资本和工作质量,选用省内跨市迁移比例和市内迁移比例来表征流动人口的迁移距离。

▲ 表3 主要变量概况

▲ 表4 模型回归结果

Tab.4 Regression results

注:括号内为t值,*p< 0.1,**p< 0.05,***p< 0.01。

5.2.1 政府力量的影响及其解释

根据新制度主义理论,一个城市的市民化制度改革存在模仿性制度同构行为,以期在与周边城市的激烈竞争中胜出。回归分析的结果充分验证了这一点,区域协同治理水平对城市的市民化治理效率有着显著的正向促进作用。

值得关注的是,制度创新并未显著提升市民化的治理效率,试点效果并不理想。一方面,试点过程中仍然存在中央顶层设计在地方执行不到位的问题,例如,不同政策设计之间单兵突进、缺乏系统配套,如户籍改革和土地改革;地方政府对顶层设计的意图没有吃透、上级政府对基层自主裁量权赋予不足等问题依然存在;不同城市之间政策错配,部分人口净流出的试点中小城市进城落户几乎是零门槛,但仍盲目强调户籍改革,而流动人口集中的试点大城市户籍门槛条件依然苛刻[40]。另一方面,虽然政府制度创新是公共服务供给和获得的关键,但由于涉及公安、教育、建委、劳社等多部门的协同配合,同时需要中央、省、地市等多级政府建立合理的事权划分和成本分担原则,因此,中央政府提出的顶层设计能否更好地转换为地方政府的有效行为极为考验地方政府的执行力。

政府力量对流动人口市民化效率的双向影响也得到了证实,城市规模的扩大会同时强化这种提升和抑制作用。一方面,政府公共服务供给能力显著提升了市民化治理效率。就财政资源来看,不同于欧美以基于本地居民的消费税、财产税为主要税种的税制安排,我国长期以来“财权向上、事权向下”型制度安排,使得地方政府对于外来的流动人口具有一种“本能”的排斥力,只有财政盈余充裕的城市才会更有实力为流动人口提供公共服务。另一方面,政府公共服务获得门槛的设置显著抑制了市民化治理效率的提升,其中,中等和Ⅱ型大城市抑制作用最明显。而由于Ⅰ型大城市和特大、超大城市在公共服务供给方面的正效应部分抵消了这种抑制效应,因此这些城市的抑制作用并不显著。

5.2.2 市场力量的影响及其解释

从市场力量来看,和城市收入水平相比,城市就业机会起主导作用,但城市就业机会表现出很强的内部差异。市辖区二产就业比重的提高显著促进了市民化治理效率,而市辖区三产就业比重的提高却显著抑制了市民化治理效率。实际上,对于市辖区工业基础比较薄弱的城市,其二产有限的就业带动能力造成了三产比重很高但就业机会不多的假象。

从流动人口自身属性来看,人力资本、工作经历的提升会显著促进流动人口的市民化效率。相对于跨省流动人口,省内跨市和市内流动人口市民化效率都显著更高,且市内流动者的优势更显著,圈层递减的趋势明显,再次印证了近距离迁移的流动人口市民化的治理效率更高。

其次,文章发现地方政府的市民化制度改革存在明显的模仿性制度同构行为。区域协同治理能力对市民化治理效率有着至关重要的影响,因此未来流动人口市民化的制度改革应该从一个城市的“单打独斗”走向城市群/都市圈的协同治理。探索户籍转换、土地指标调剂、税收分享等机制,在基础设施一体建设、公共服务共建共享、生态环境共保共治等方面加快同城化发展,在城市群/都市圈范围内实现流动人口的集中市民化。

再次,文章发现流动人口市民化试点效果并不理想,这一定程度上是由市民化试点改革本身的复杂性和艰巨性所导致的。一方面,市民化试点改革牵扯到户籍、土地、财政等方方面面,这种综合性的系统改革必然是渐进的,短时间内很难见到明显成效。另一方面,市民化试点改革需要地方政府将流动人口纳入城市公共服务的覆盖范围,这对于流动人口集聚的城市而言意味着巨大的财力、物力和人力投入。未来“人钱挂钩、钱随人走;人地挂钩、以人定地”的人地钱挂钩政策有望激励地方政府采取更为主动有效的行动,进而改善市民化试点的效果。

最后,公共服务的供给能力和获得门槛分别对市民化治理效率起到了显著的提升和抑制作用,而城市规模的扩大会同时强化这种提升和抑制作用。然而,目前中国流动人口市民化存在明显的“规模错位”问题,即大城市流动人口落户需求高、但落户门槛也很高,小城市则相反。未来应因城施策,使得不同地域、不同规模城市的市民化政策能够更好适应流动人口的流动趋势和居留意愿,引导流动人口实现有序空间流动和合理空间分布。

XU Qinxian. Rural Migrant Worker Citizenry Policy Evolution and Urban Public Service Planning[J].Planners,2015(3):5-10.

DUAN Chengrong,LIU Tao,L Lidan. Research on the Current National Population Mobility Indicators and Their Impacts[J]. Shandong Social Sciences,2017(9):63-69.

CHEN Bingxin,YE Yumin. Main Characteristics of China’s Floating Population and Its Impact on China’s Urbanization[J]. Urban Problems,2013(3):2-8.

WANG Kai. Planning Theory and Practice: Country,Region,City[M]. Beijing: China Architecture & Building Press,2014.

ZHAO Min,CHEN Chen. Current Situation,Theoretical Interpretation and Reflections on Policy Agendas of Urbanization in China[J]. City Planning Review,2013(12):9-21.

YING Wanyun,LUO Xiaolong,WU Chunfei,et al. Basic Public Service Needs at In-situ Urbanization Area: Quanzhou City,Fujian Province[J]. Planners,2015(3):17-21.

YANG Juhua. Research on the Assimilation of the Floating Population in China[J]. Social Sciences in China,2015(2):61-79.

8 WANG W W,FAN C C. Success or Failure: Selectivity and Reasons of Return Migration in Sichuan and Anhui,China[J]. Environment and Planning A,2006,38(5):939-958.

9 CAO G,LI M,MA Y,et al. Self-Employment and Intention of Permanent Urban Settlement: Evidence from a Survey of Migrants in China’s Four Major Urbanising Areas[J]. Urban Studies,2015,52(4):639-664.

10 CAO G,LI K,WANG R,et al. Consumption Structure of Migrant Worker Families in China[J].China & World Economy,2017,25(4):1-21.

SHI Zhilei. How Many Migrant Workers Have Get Upward Mobility in Career:The Role of Human Capital and Industry Segmentation[J]. Population & Economics,2017(6):90-104.

LI Kai,CAO Guangzhong. The Urban and Rural Consumer Decision-Making of Rural Migrant Families and the Consumption Theory Test: Based on a Large Set of Sampling Survey Data in Eastern Nine Cities[J]. Population & Development,2012(5):91-98.

DU Peng,ZHANG Hangkong. An Empirical Study on the Laddering Migration of China’s Floating Population[J].Population Journal,2011(4):14-20.

WANG Yujun. Settlement Intention of Rural Migrants in Chinese Cities:Findings from a Twelve City Migrant Survey[J]. Population Research,2013(4):19-32.

TIAN Ming. Intercity Mobility and Urban Integration of Migrant Workers[J]. Population Research,2013(4):43-55.

LIN Liyue,ZHU Yu. Spatial Variation and Its Determinants of Migrants’ Hukou Transfer Intention of China’s Prefecture- and Provincial-Level Cities: Evidence from the 2012 National Migrant Population Dynamic Monitoring Survey[J]. Acta Geographica Sinica,2016(10):1696-1709.

WANG Guixin,HU Jian. Rural Migrants’Social Security and Their Willingness to Be Urban Citizens[J]. Population Journal,2015(6):45-55.

YANG Xiaojun. The Impact of Household Registration System Reform on Population Immigration of Big Cities in China: An Empirical Study Based on Urban Panel Data from 2000 to 2014[J]. Population Research,2017(1):98-112.

LI Rongbin,YU Zhen. Endowment Characteristics,Life Satisfaction and Social Integration of Floating Population: A Comparative Analysis Based on Different Areas and City Scales[J]. City Planning Review,2018,42(8):21-28.

ZHU Jian,CHEN Xiangman,YUAN Xuhong. Dominant Factor of Population Urbanization from Agriculture Transfer Population in China[J]. Economic Geography,2017(1):66-73.

MEI Jianming. Study of the Will of Peasants in the City about “Being Citizen”: The Investigation and Analysis of 782 Peasants Working in Wuhan City[J]. Journal of Huazhong Normal University (Humanities and Social Sciences),2006(6):10-17.

LI Hao. International Phenomenon Observation of Urbanization Rate Exceeding 50% Threshold: Implications for China[J]. Urban Planning Forum,2013(1):43-50.

TAO Ran,WANG Ruimin,PAN Rui. Key Reforms of New Urbanization[J]. City Planning Review,2015(1):9-15.

LIU Tao,QI Yuanjing,CAO Guangzhong. China’s Floating Population in the 21st Century: Uneven Landscape,Influencing Factors,and Effects on Urbanization[J]. Acta Geographica Sinica,2015(4):567-581.

28 XING C,ZHANG J. The Preference for Larger Cities in China: Evidence from Rural-Urban Migrants[J]. China Economic Review,2017(43):72-90.

WANG Bo. Evaluation and Optimization of Floating Population Management Policies in Metropolis: Based on an Investigation in Beijing[J]. Administration Reform,2017(3):40-44.

CHEN Feng. Collaborative Governance: A Innovative Tactics of Floating Population’s Service and Administration[J].Population and Development,2015(3):67-73.

WU Kaiya,ZHANG Li,CHEN Xiao. The Barrier of Hukou Reform: An Analysis of the Qualifications for the Urban Hukou[J]. Chinese Journal of Population Science,2010(1):66-74.

32 HALL P,TAYLOR R. Political Science and the Three New Institutionalisms[J]. Political Studies,1996,44(5):936-957.

33 SORENSEN A.Toronto Megacity: Growth,Planning Institutions,Sustainability[M]. Tokyo: Megacities,2011.

ZHANG Lei. Institutional Perspective on the Change of Metropolitan Spatial Structure and Its Implications: A Case Study of the Tokyo Metropolitan Area[J]. Urban Planning Forum,2019(1):74-81.

YIN Deting,SU Yang. The Evolution of Floating Population Management in China Since 1949 and Some Suggestions for Policy-Making[J].Reform,2009(9):24-36.

36 HEALEY P. Institutionalist Analysis,Communicative Planning,and Shaping Places[J]. Journal of Planning Education and Research,1999,19(2):111-121.

WEI Quanling,YUE Ming. Introduction to DEA and C2R Model: Data Envelope Analysis (1)[J]. Systems Engineering: Theory & Practice,1989(1):58-69.

YANG Juhua. Segregation,Selective Assimilation to Assimilation: A Conceptual Framework of Rural to Urban Migrant’s Adaptation at Destination[J]. Population Research,2009(1):17-29.

ZHANG Wenhong,LEI Kaichun. The Urban New Immigrants’ Social Inclusion: Internal Structure,Present Situation and Influential Factors[J]. Sociological Studies,2008(5):117-141.

欢迎在朋友圈转发,转载请在后台留言

微信改版后

好多人说不能很方便找到我了

其实把咱们“城市规划”置顶就可以啦

只需要5秒钟哟~

官方投稿网址:http://www.planning.com.cn

关注我们,精彩无限~! 点下“在看”哟~

原文始发于微信公众号(城市规划):【Open Access】中国城市流动人口市民化空间分异与治理效率

规划问道

规划问道

![国际资讯 | [中东]阿曼塞拉莱滨水区重塑总体规划/卡塔尔公共交通总体规划(2025.5)-规划问道](https://weixin.caupdcloud.com/wp-content/uploads/2025/05/frc-69b1f46a51c00c56ea0c6452271abf56-220x90.jpg)